تاريخ تغيُّر المناخ

يتوقع العلماء أنه إذا واصلنا مسارنا الحالي لانبعاثات الكربون، فقد ترتفع درجة حرارة الكوكب بما يتراوح بين ١,٥ درجة مئوية و٤,٧ درجة مئوية خلال الثمانين عامًا القادمة، وهو ما قد يتسبَّب في خسارة كبيرة تمثِّل نحو ٢٠٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي وفقًا لتقديرات الاقتصاديين. لمواجهة مثل هذا التهديد، من الضروري فهم تاريخ تغيُّر المناخ والأدلة التي تدعمه. كانت الأسس العلمية لتغيُّر المناخ متوفرة بالفعل في أواخر خمسينيات القرن العشرين، لكنها لم تنل الاهتمام الكافي حتى أواخر ثمانينيات القرن ذاته. ومنذ ذلك الحين، برز تغيُّر المناخ باعتباره من أكبر القضايا العلمية والسياسية التي تواجه البشرية.

علمٌ قديم

تاريخ علم تغيُّر المناخ طويل، ويمكن القول إنه بدأ عام ١٨٥٦ عندما نشرت يونيس نيوتن فوت (عالمة أمريكية وكذلك مخترعة وناشطة في مجال حقوق المرأة) ورقةً بحثيةً أظهرت فيها تأثير الدفيئة لغاز ثاني أكسيد الكربون. استخدمت فوت أسطوانات زجاجية ومقياس حرارة زئبقيًّا، وأثبتت أنه عند ملئها بغازات مختلفة ووضعها في ضوء الشمس المباشر، فإن الأسطوانة التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون تكون الأكثر اختزانًا للحرارة. وبالنظر إلى تاريخ الأرض، وضعت فوت نظريةً مفادها أن وجود مثل هذا الغاز في الغلاف الجوي من شأنه أن يزيد من حرارة كوكبنا.

ولم تكد تمرُّ ثلاث سنوات على ذلك حتى عمد جون تايندال، أستاذ الفلسفة الطبيعية في المعهد الملكي في لندن، إلى إثبات وقياس تأثير الدفيئة لغازات مختلفة. وباستخدامه أجهزةً تعتمد على تقنية الثرموبيل لقياس الحرارة، كان له السبق في قياس القدرة النسبية لغازات، مثل النيتروجين والأكسجين وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون والميثان والأوزون، على امتصاص الأشعة تحت الحمراء (الحرارة). وخَلَص إلى أن بخار الماء هو أقوى الغازات الماصة للحرارة المنبعثة في الغلاف الجوي، وأنه الغاز الرئيسي الذي يتحكم في درجة حرارة الهواء على الأرض.

استكمالًا لجهود سابقة لعلماء مثل تايندال وجوزيف فوريه وكلود بويي، في عام ١٨٩٦، تمكَّن العالم السويدي سفانت أرينيوس المختص في الكيمياء والفيزياء من حساب مقدار التغيُّر الذي سيحدث في درجة حرارة الأرض في ضوء التغييرات في غازات الدفيئة. وقدَّر أنه في حالة انخفاض تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى النصف، ستنخفض درجة حرارة الأرض بمقدار أربع درجات مئوية، وأن هذا ربما كان سببًا رئيسيًّا لعصور الجليد؛ بينما إذا تضاعف تركيز ثاني أكسيد الكربون، فإن درجة الحرارة العالمية سترتفع بمقدار أربع درجات مئوية. واستنتج أن الانبعاثات البشرية المنشأ لثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري ستكون كافية للتسبب في الاحترار العالمي.

لماذا تأخَّر الاعتراف بتغيُّر المناخ؟

عام ١٩٥٩، نشر الفيزيائي جيلبرت بلاس مقالًا في مجلة «ساينتفيك أمريكان» يصرح فيه بأن درجة حرارة العالم سترتفع بمقدار ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن. ونشر محررو المجلة صورة مرفقة بالمقال تُظهر دخان الفحم المتصاعد من المصانع، وكتبوا تعليقًا أسفل منها: «الإنسان يُخل بتوازن العمليات الطبيعية بإضافته مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي كل عام». كان هذا شبيهًا بما تتداوله آلاف المقالات الصحفية والتقارير الإخبارية التلفزيونية والأفلام الوثائقية التي شاهدناها جميعًا منذ أواخر الثمانينيات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا حدث هذا التأخير بين قبول العلماء لعلم دراسة الاحترار العالمي وإدراك العامة من خارج الأوساط العلمية للتهديد الحقيقي لظاهرة الاحترار العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين؟

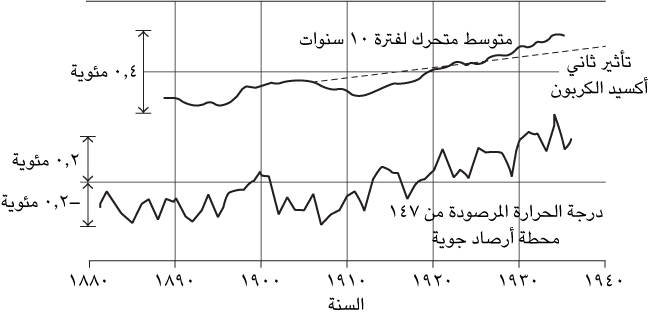

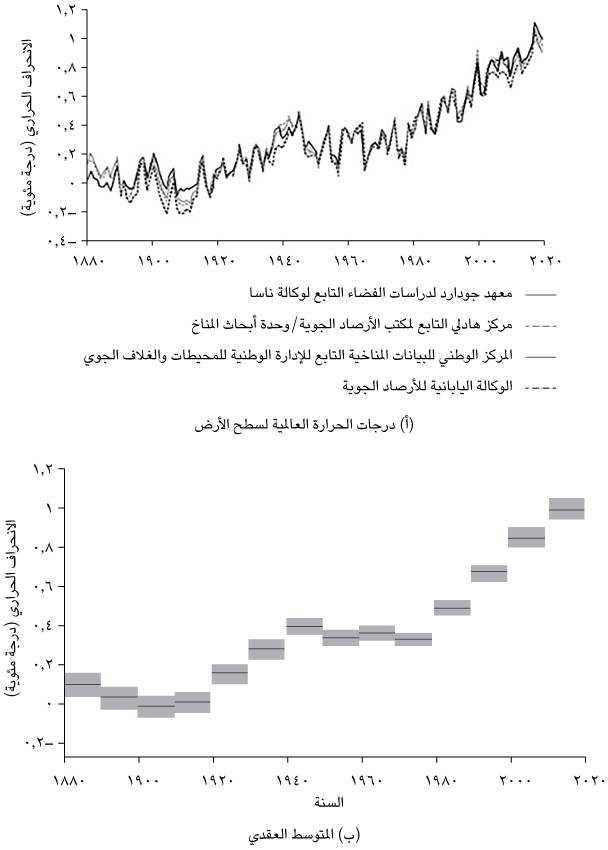

مع ذلك، لم يُستبعد سيناريو التبريد العالمي إلا في أواخر الثمانينيات عندما بدأ متوسط درجات الحرارة السنوية العالمية في الارتفاع. وبحلول أواخر الثمانينيات، أخذ منحنى متوسط درجات الحرارة السنوية العالمية يرتفع ارتفاعًا حادًّا إلى درجة أنه أعيد النظر في الأدلة السابقة التي تعود إلى أواخر الخمسينيات والستينيات وبرزت نظرية الاحترار العالمي إلى الواجهة. وفي الواقع، عام ١٩٨٨، طُلب من البروفيسور جيم هانسن — مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لوكالة ناسا — أن يدلي بشهادته حول هذه المسألة أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالطاقة والموارد الطبيعية. فصرَّح قائلًا: «لقد وصل الاحترار العالمي إلى مستوًى يجعلنا نقول بقدرٍ كبير من الثقة إن العلاقة بين ظاهرة الدفيئة والاحترار المرصود علاقة سبب ونتيجة … وهو يحدث بالفعل الآن.» حظيت هذه الشهادة بتغطية واسعة في وسائل الإعلام، ومن هنا أصبح الاحترار العالمي قضية سائدة في الأوساط العامة.

لم يكن الارتفاع في متوسط درجات الحرارة السنوي العالمي المسجَّل هو السبب الوحيد وراء تصدُّر قضية الاحترار العالمي من جديد. ففي أواخر السبعينيات والثمانينيات، حدثت تطورات كبيرة في نمذجة المناخ العالمي. وقد أسفرت هذه النماذج الجديدة، التي حاكت الدوران العام بين الغلاف الجوي والمحيطات، عن تقديرات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الناتجة عن مضاعفة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو أقرب في الواقع إلى حسابات أرينيوس الأصلية. بحلول الثمانينيات، ظهرت مخاوف علمية بشأن غاز الميثان وغيره من غازات الدفيئة عدا ثاني أكسيد الكربون، وكذلك بشأن دور المحيطات باعتبارها ناقلًا للحرارة. ظلت نماذج الدوران العام تشهد تحسنًا ملحوظًا، كما زاد عدد الفِرق العلمية العاكفة على تطوير هذه النماذج خلال ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته. عام ١٩٩٢، أُجريت أول مقارنة شاملة لنتائج ١٤ نموذجًا من النماذج المناخية العالمية، وكانت النتائج متوافقة إجمالًا، مما أكد أن زيادة غازات الدفيئة ستؤدي إلى حدوث احترار عالمي ملحوظ.

تصاعُد الحراك الاجتماعي العالمي من أجل البيئة

شهدت الثمانينيات توسعًا شعبيًّا هائلًا في الحَراك البيئي، خاصةً في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة؛ يُعزى جزءٌ من السبب إلى ردود الفعل الغاضبة تجاه الحكومات اليمينية في ثمانينيات القرن العشرين وتوسع الاقتصاد الاستهلاكي؛ أما الجزء الآخر فيرجع إلى تزايد الأخبار المتعلقة بالبيئة في وسائل الإعلام. وقد بشَّر هذا بميلاد عصر جديد من الوعي البيئي العالمي وظهور المنظمات غير الحكومية المتعددة الجنسيات. يمكن إرجاع السبب في هذا الوعي البيئي المتزايد إلى عدد من المحطات الرئيسية: تشمل هذه المحطات نشر كتاب «الربيع الصامت» لمؤلفه راشيل كارسون عام ١٩٦٢؛ صورة الأرض كما تبدو من القمر عام ١٩٦٩؛ تقرير نادي روما عام ١٩٧٢ حول حدود النمو؛ حادث المفاعل النووي في جزيرة ثري مايل عام ١٩٧٩؛ الحادث النووي في تشرنوبل عام ١٩٨٦؛ تسرب النفط من الناقلة إكسون فالديز عام ١٩٨٩ (على الرغم من أن الحوادث الثلاث الأخيرة تسببت في مشكلات بيئية كانت جميعها ذات تأثيرات إقليمية ومحدودة جغرافيًّا باقتصارها على المناطق التي وقعت فيها).

كان اكتشاف استنفاد الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية — الذي توصلت إليه هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي عام ١٩٨٥ — دليلًا على الترابط بين عناصر البيئة على مستوى العالم. وكان وراء «ثقب» الأوزون سبب دولي ملموس متمثل في استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون التي أدت إلى ظهور مجال جديد في السياسة، وهو الإدارة الدولية للبيئة. تبع ذلك مجموعة من الاتفاقيات الرئيسية: اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون عام ١٩٨٥، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون عام ١٩٨٧، والتعديلات والتغييرات في بروتوكول لندن عام ١٩٩٠ وكوبنهاجن عام ١٩٩٢. وقد اعتبرت هذه الاتفاقيات أمثلة للدبلوماسية البيئية الناجحة.

لقد عبَّر كبار الساسة في ذلك الوقت عن إقرارهم وتأييدهم لهذه المخاوف البيئية العالمية الجديدة والقدرة على التعامل معها على الصعيد الدولي. فقد ألقت مارجريت تاتشر — رئيسة وزراء المملكة المتحدة عام ١٩٨٩ — خطابًا أمام الأمم المتحدة أوجزت فيه الأسس العلمية لتغيُّر المناخ والتهديد الذي يفرضه على كل الدول والإجراءات المطلوبة لتفادي هذه الأزمة. فأوجزت بقولها: «يجب أن نعمل من خلال هذه المنظمة العظيمة ووكلائها لضمان التوصل إلى اتفاقيات عالمية حول كيفية التعامل مع آثار تغيُّر المناخ، وتآكل طبقة الأوزون، وفقدان الأنواع الحية النادرة.» كما ألقى جورج بوش الأب، رئيس الولايات المتحدة الأسبق، خطابات مماثلة من بينها خطاب ألقاه عام ١٩٩٢ في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي حيث قدم الخطوط العريضة لمبادراته الخاصة «السماء الصافية» والمعنية بتغيُّر المناخ العالمي.

أنشئت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ عام ١٩٨٨، وأصدرت أول تقرير علمي لها عام ١٩٩٠. وبعد عامين وبدعم من قادة العالم، عقدت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو التي عُرفت رسميًّا باسم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية؛ بهدف مساعدة الدول الأعضاء على التعاون في تحقيق الاستدامة وحماية البيئة العالمية. حققت القمة نجاحًا مشهودًا وتمخض عنها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، ومبادرة الاستدامة المحلية المعروفة باسم جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، ومبادئ الغابات. كما أسفرت القمة عن إرساء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ التي تشكِّل أساس المفاوضات الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم. وقد أرست قمة الأرض في ريو أيضًا الركائز الأساسية للأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة التي أُعلن عنها بعد ذلك.

مشاركة علماء الاقتصاد

كان لعلماء الاقتصاد دورٌ في دراسة تغيُّر المناخ منذ بداية عمل الهيئة الحكومية الدولية. وقد كان لمنشورَين محدَّدين من علماء اقتصاد تأثيرات مختلفة تمامًا على النقاش الدائر حول تغيُّر المناخ. أولهما كتاب مثير للجدل صدر باللغة الإنجليزية عام ٢٠٠١ بعنوان «البيئي المتشكك» من تأليف بجورن لومبورج. في هذا الكتاب وفي إصدارات لاحقة، يجادل بأن تكلفة خفض انبعاثات غازات الدفيئة عالميًّا مرتفعة للغاية، وأن الفقراء هم الأكثر تضررًا من ذلك؛ لذا علينا بدلًا من ذلك أن نحد من الفقر من خلال التنمية السريعة للدول الفقيرة.

ثمة مشكلتان محوريتان في هذا النهج. أُولاهما هي الانخفاض النسبي لتكلفة التحوُّل إلى اقتصاد منخفض الكربون مما قد يعزز ذلك من النمو الاقتصادي. وثانيتهما، أنه مستبعَد تمامًا توقُّع أن تتجه الدول الغنية إلى تحويل الأموال إلى الدول الأفقر بالقدر اللازم للحد من الفقر لمجرد تجنب خفض انبعاثات الدفيئة.

أما الإسهام الفارق الثاني فهو إصدار تقرير ستيرن عام ٢٠٠٦ (الذي نُشر ٢٠٠٧) بتكليف من الحكومة البريطانية حيث تناول اقتصاديات تغيُّر المناخ. أشرف على التقرير السير نيكولاس ستيرن، مستشار الحكومة البريطانية آنذاك في مجال اقتصاديات تغيُّر المناخ والتنمية، وكان يقدم تقاريره لرئيس الوزراء توني بلير. ويفيد التقرير بأنه إذا لم نُقدِم على اتخاذ أي إجراء، فإن تأثير تغيُّر المناخ قد يكلف سنويًّا ما بين ٥٪ و٢٠٪ من إجمالي الناتج العالمي. وهذا يعني أن العالم بأسره سيخسر خُمس ما يكسبه لمعالجة تلك التأثيرات (نوقش ذلك في الفصل الخامس).

هذا بطبيعة الحال يضع تأثيرات تغيُّر المناخ على نطاق اقتصادي مختلف تمامًا عما تصوره لومبورج. لكن تقرير ستيرن يقدم بعض الأخبار السارة، إذ يجادل بأنه إذا بذلنا ما في وسعنا لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم ولضمان التكيُّف مع الآثار القادمة لتغيُّر المناخ، فإن هذا سيكلفنا فقط ١٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي كل عام.

انتقد علماء الاقتصاد تقرير ستيرن، متسائلين، على سبيل المثال، عما إذا كان قد استخدم معدل الخصم الضمني الصحيح. يشير معدل الخصم الضمني إلى النسبة التي يعتمدها علماء الاقتصاد عند احتساب أن الاستهلاك المستقبلي بطبيعة الحال تكون قيمته أقل مقارنةً بالاستهلاك في الوقت الحاضر. بعبارة أخرى، يجب خصم الاستهلاك المستقبلي لمجرد وقوعه في المستقبل؛ لأن الناس عادة تؤثِر المنافع الحالية على المنافع المستقبلية. استخدم ويليام نوردهاس، الحائز على جائزة نوبل، معدلات خصم ضمني تصل إلى ٣٪ محاججًا بأن الناس تُقدِّر اليوم قيمة الفوائد البيئية التي ستتحقق بعد ٢٥ عامًا بنصف القيمة التي يقدرون بها تحقيق الفائدة نفسها في الوقت الحالي.

تعرَّض ويليام نوردهاس في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب ادعائه أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار أربع درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لن يؤدي إلا إلى انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين ٢٪ و٤٪. لكن الثغرة الأساسية في نموذج نوردهاس هو استخدامه لدالة الضرر الخطية بدلًا من دالة الضرر التربيعية، وهذا يعني أنه حتى المستويات الكارثية لتغيُّر المناخ لا تسبب أضرارًا اقتصادية بالغة وفقًا لهذا النموذج الاقتصادي. انتُقِد أيضًا تقرير ستيرن بسبب تفاؤله المفرط بشأن تكاليف التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ففي يونيو ٢٠٠٨، راجع ستيرن تقديراته بشأن التكاليف ورفعها إلى ٢٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ومع ذلك، أحدث تقرير ستيرن صدمة مزلزلة على مستوى العالم. فقد بدا كأن الناس يقولون لأنفسهم: «إذا كان الاقتصاديون قلقين بشأن تكلفة تغيُّر المناخ، فلا بد أن الأمر جدِّيٌّ بالفعل.»

لم تتوقف إسهامات علماء الاقتصاد في مناقشة قضايا تغيُّر المناخ عند هذا الحد، إنما ظهر عدد من الكتب والأبحاث لها تأثير عميق حيث شككت في فهمنا للاقتصاد وعلاقته بالبيئة. من بين هذه الكتب، كتاب تيم جاكسون «ازدهار دون نمو» الذي نُشر لأول مرة عام ٢٠٠٩ وشكَّك من خلاله في الرأي التقليدي القائل بأن النمو الاقتصادي ضروري أو حتى مرغوب فيه. عام ٢٠١٧، نشرت عالمة الاقتصاد كيت راوورث كتابًا بعنوان «اقتصاد الدونات»، حيث تستعرض من خلاله سبع طرق أخفق فيها «الاقتصاد الكلاسيكي»، مؤكدةً أن الحدود البيئية وحقوق الإنسان الرئيسية لا بد أن تكون في صلب الفكر الاقتصادي. ولأول مرة منذ جيلين، يتعرض الاقتصاد الكلاسيكي لانتقادات مستمرة على يد جيلٍ جديد من علماء اقتصاد القرن الحادي والعشرين المتميزين بديناميكيتهم ونهجهم الابتكاري؛ إذ يرون أن الصحة البيئية ورفاهة الإنسان عنصران لا ينفصلان عن الاقتصاد العالمي. ويتمحور هذا الرأي حول كيفية التصدي لتغيُّر المناخ مع تحسين حياة الأفراد.

تغيُّر المناخ ووسائل الإعلام

كان الاهتمام الإعلامي المكثف سببًا آخر في بروز تغيُّر المناخ باعتباره قضية عالمية كبرى. ويرجع ذلك إلى أن تغيُّر المناخ يُعَد مادة خصبة لوسائل الإعلام: قصة مثيرة عن نهاية العالم كما نعرفه مع شخصيات بارزة تجادل في عدم واقعية هذا الأمر. وقد عمدت أغلب المقالات في الصحف البريطانية والأمريكية والأسترالية خلال تسعينيات القرن العشرين إلى التشكيك في صحة الادعاءات المتعلقة بتغيُّر المناخ. سعت محاولات متكررة إلى تعزيز التشكيك في العلم، من خلال اتباع استراتيجيات التعميم والمبالغة في إبراز الخلافات داخل المجتمع العلمي، والأهم من ذلك، التشكيك في مصداقية العلماء والمؤسسات العلمية.

هناك تفسيران محتملان لهذا الجدل العلمي العام المدعوم إعلاميًّا على نحوٍ استثنائي. أولهما أن منكري تغيُّر المناخ، وجماعات الضغط الصناعية التي لا ترغب في رؤية إجراءات سياسية تُتخذ لمواجهة تغيُّر المناخ، ينتهزون هذا الجدل الدائر حول النُّهج والشكوك العلمية ليتخذوا منها ذريعة مناسبة لتأجيل إجراءات مواجهة تغيُّر المناخ. في الواقع، اكتُشف عام ٢٠١٩ أن خمسًا من كُبريات شركات النفط المدرَجة في البورصة قد أنفقت أكثر من ٢٠٠ مليون دولار أمريكي لممارسة الضغط من أجل التحكم في السياسات المناخية المُلزِمة أو تأخيرها أو حتى منعها.

ثانيهما أن الالتزام الأخلاقي لوسائل الإعلام بتقديم تغطية متوازنة — عند تطبيقه بطريقة غير مناسبة — يلفت انتباهًا غير مبرر إلى الآراء النقدية عندما تكون هامشية وخارج نطاق ما يُعتبر عادةً «علمًا جيدًا». في المملكة المتحدة، تعرَّضت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» لانتقادات متزايدة لتقديمها المستمر لهذا التوازن الزائف حيث كانت تُجرى عادةً مواجهة خبير متخصص في علم المناخ مع سياسي مخضرم أو ضيفٍ مدفوع الأجر.

خارج نطاق وسائل الإعلام التقليدية، انتقل هذا الجدل المزعوم حول تغيُّر المناخ إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث يعمد منكرو قضية تغيُّر المناخ إلى انتقاد الأدلة وآراء العلماء كلما سنحت الفرصة. لقد أثَّر انتشار هذه الأخبار الزائفة على العديد من مجالات العلوم من بينها التطعيمات وجهود مكافحة جائحة كوفيد-١٩ فضلًا عن تغيُّر المناخ. وبذلك يساهم التوازن الزائف في النقاش الإعلامي، والأخبار الزائفة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي مجتمعين في تكوين انطباع عام بأن علم دراسة تغيُّر المناخ «محل خلاف»، رغم مجادلة الكثيرين بوجود أدلة علمية دامغة تؤكد حدوث تغيُّر المناخ، كما تؤكد حقيقة أن الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي له.

لكن الأوضاع تتغيَّر، ومنذ بضع سنواتٍ كشف استطلاع رأي في العديد من البلدان أن الغالبية العظمى من الناس قد أدركوا أن تغيُّر المناخ قضية حقيقية ويشكل تهديدًا جسيمًا. وقد توصَّل الناس إلى تلك الحقيقة في المقام الأول من خلال تجاربهم الشخصية أو مشاهدتهم ظواهر مناخية متطرفة في كل أنحاء العالم. وباتت تُعرَض بانتظامٍ الآن أخبارٌ عن تغيُّر المناخ، بل استمرت مثل هذه الأخبار حتى في أثناء جائحة كوفيد-١٩ الأخيرة. لقد ساهمت أفلام وثائقية بارزة في جذب اهتمامٍ واسع إلى هذه القضية؛ من بين تلك الوثائقيات: «الحقيقة المزعجة» (آن إنكونفنيانت تروث) لآل جور، و«الحياة على كوكبنا» (لايف أون آور بلانت) لديفيد أتينبورو، و«تغيُّر المناخ: الحقائق» (كلايمت تشينج: ذا فاكتس) لقناة «بي بي سي» الأولى.

الحراك الاجتماعي العالمي الجديد من أجل البيئة

في عامَي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، شهد العالم موجةً ثانية من الوعي الاجتماعي بتغيُّر المناخ. لكن في هذه الموجة كان التركيز منصبًّا على الأمل في التوصل إلى اتفاق مناخي كبير خلال مؤتمرات كوبنهاجن للمناخ. لكن مؤتمر كوبنهاجن باء بفشل ذريع نتيجة غياب القيادة الدولية، ووضْع الولايات المتحدة بعض العراقيل، بالإضافة إلى القلق العالمي بشأن التعامل مع الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨. وظلَّ الوضع على حاله حتى انعقاد مؤتمر باريس للمناخ عام ٢٠١٥ لاستعادة مسار المفاوضات. وعلى مدار ما يقرب من ١٠ أعوام، تراجع الحراك بسبب التركيز على الاقتصاد العالمي. لكن تبدَّل هذا الوضع تمامًا عام ٢٠١٨، عندما بدأت الموجة الثالثة من الحراك الاجتماعي العالمي من أجل البيئة.

في مايو ٢٠١٨، تأسست في المملكة المتحدة مجموعة احتجاجية تُدعى «تمرد ضد الانقراض»، وأُطلِقت رسميًّا في أكتوبر من العام نفسه بدعم ما يزيد على ١٠٠ أكاديمي مطالبين باتخاذ إجراءات لمواجهة تغيُّر المناخ. تهدف جماعة «تمرد ضد الانقراض» إلى استخدام العصيان المدني السلمي لإجبار الحكومات حول العالم على تجنُّب تجاوز الحدود الحرجة في النظام المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، وهذا إجراء من شأنه أن يحول دون حدوث انهيار اجتماعي وبيئي. في نوفمبر ٢٠١٨ وأبريل ٢٠١٩، نظمت المجموعة احتجاجات أدت إلى شل الحركة وسط لندن، وانتشرت عضوية مجموعة «تمرد ضد الانقراض» لتشمل ما لا يقل عن ٦٠ مدينة أخرى حول العالم.

في أغسطس ٢٠١٨، بدأت الطفلة السويدية جريتا تونبر، البالغة من العمر ١٥ عامًا، تقضي أيامها المدرسية خارج البرلمان السويدي وهي تحمل لافتةً مكتوبًا عليها باللغة السويدية «إضراب مدرسي من أجل المناخ»، لتطالب باتخاذ إجراء أقوى لمواجهة تغيُّر المناخ. وسرعان ما انتشرت رسالتها. وبعد فترة وجيزة، بدأ طلاب آخرون حول العالم تنظيم إضرابات مدرسية مماثلة يوم الجمعة من كل شهر، وأطلقوا على حركتهم «أيام الجمعة من أجل المستقبل». وقُدِّر أنه مع نهاية عام ٢٠١٩ قد نُظِّم ٤٥٠٠ إضراب مدرسي في أكثر من ١٥٠ دولة، وشارك فيها نحو أربعة ملايين طالب من مختلف أنحاء العالم.

في عامَي ٢٠١٨ و٢٠١٩، نشرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ ثلاثة تقارير ذات تأثير بالغ. نُشِر أولها عام ٢٠١٨ بعنوان «تقرير خاص عن الاحترار العالمي بمقدار ١,٥ درجة مئوية»؛ حيث وثق الخطوات التي يتعين اتخاذها إذا كان من المفترض أن يظل ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند ١٫٥ درجة مئوية فقط. كما عرض أيضًا أهداف التنمية المستدامة والتفاعلات الإيجابية والسلبية لتخفيف آثار تغيُّر المناخ. أما التقرير الثاني، فقد كان تقريرًا خاصًّا عن الأرض حيث تناول تأثير تغيُّر المناخ في التصحر وإدارة الأراضي والأمن الغذائي والأنظمة البيئية البرية. أما التقرير الثالث فكان تقريرًا خاصًّا عن المحيط والغلاف الجليدي واستعرض تأثيرات تغيُّر المناخ في سرعة ذوبان الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية الجبلية والجليد البحري، وما يترتب على ذلك من ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثُّر الأنظمة البيئية البحرية.

ألهم هذا الحراك الاجتماعي الجديد، وأحدث ما توصَّل إليه العلم، العديدَ من الشركات لتولي دور ريادي في مواجهة تغيُّر المناخ. فقد وضعت شركة مايكروسوفت برنامجًا لقطاع التكنولوجيا يرمي إلى تحقيق هدفٍ طموح يتمثَّل في تحقيق سلبية الكربون بحلول عام ٢٠٣٠. وبحلول عام ٢٠٥٠، تسعى الشركة إلى إزالة التلوث الكربوني من الغلاف الجوي الذي تسببت الشركة وسلسلة التوريد الخاصة بها في إطلاقه منذ تأسيس الشركة عام ١٩٧٥. ووضعت شركة سكاي برنامجًا لقطاع الإعلام تتعهد فيه بأن تحقق الشركة وسلسلة التوريد الخاصة بها أرصدة انبعاثات كربونية سلبية بحلول عام ٢٠٣٠. كما أعلنت شركة بي بي أيضًا أنها ستصبح محايدة كربونيًّا بحلول عام ٢٠٥٠ عن طريق خفض أو إزالة ما يزيد على ٤١٥ مليون طن من انبعاثات الكربون. تمثِّل هذه الشركات جزءًا من مجموعة تضم ما يزيد على ألف شركة عالمية تعهدت بتبنِّي أهداف تستند إلى أسُس علمية. وتعني هذه الأهداف المستندة إلى أسُس علمية من منظور عملي أن كل هذه الشركات ستصل إلى صافي الانبعاثات الكربونية الصفري بحلول عام ٢٠٥٠.

في ظل هذا الضغط، بدأت الحكومات حول العالم، عام ٢٠١٩، تعلن أننا في الحقيقة بصدد حالة طوارئ مناخية، وأنه لا بد من اتخاذ إجراءات لمواجهتها. وفي وقت نشر هذا الكتاب، أعلنت أكثر من ١٤٠٠ حكومة محلية وأكثر من ٣٥ دولة حالة الطوارئ المناخية. وعلى الرغم من أن العالم بأسره كان تركيزه منصبًّا على مواجهة جائحة كوفيد-١٩ عام ٢٠٢٠، ظل تغيُّر المناخ قضية رئيسية. وقد شهدت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي نقاشات مكثفة حول كيفية إعادة بناء الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد كوفيد-١٩ بطريقة أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون. نوقش في الفصل التاسع العديد من هذه الأفكار التي جرى تنفيذ كثير منها في وقتٍ سابق.