أدلة تغيُّر المناخ

ليس العِلم نظامًا عقائديًّا. إنما هو منهج عقلاني منطقي يتطور بناءً على ملاحظات تفصيلية، وتجارب لاختبار الأفكار والنظريات باستمرار، وإخضاعها للاختبار مرة أخرى. كما أنه أساس مجتمعنا العالمي. لذا، لا يمكنك أن تنتقي وتختار من الأدلة العلمية ما تريد أن تؤمن به وما تريد أن تنكره. على سبيل المثال، ليس بمقدورك أن تقرر أنك تؤمن بالمضادات الحيوية (لأنها قد تنقذ حياتك) أو بأن الأنابيب المعدنية الثقيلة المزودة بجناحين يمكنها التحليق (لأننا نريد السفر في عطلة)، وفي الوقت نفسه تنكر أن التدخين يسبب السرطان، أو أن فيروس نقص المناعة البشرية يسبب الإيدز، أو أن غازات الدفيئة تسبِّب تغيُّر المناخ. في هذا الفصل، أقدِّم الأدلة العلمية التي تُثبت أن تغيُّر المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية قد بدأ بالفعل.

وزن الأدلة

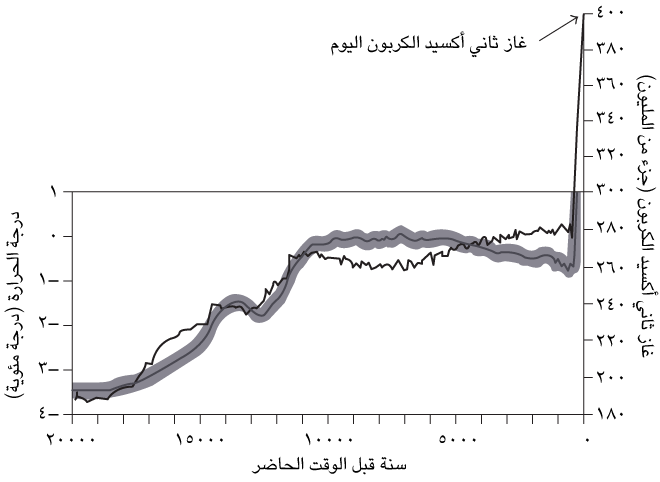

إذا كنا قد قررنا أن نفهم تغيُّر المناخ، فلا بد أن نفهم آلية تطبيق العلوم. يحث مبدأ «وزن الأدلة» على الحاجة المستمرة لجمع بيانات جديدة وإجراء تجارب جديدة لاختبار أفكارنا ونظرياتنا المتعلقة بالمناخ. خلال الأربعين عامًا الماضية، لا بد أن نظرية تغيُّر المناخ كانت من بين أكثر الأفكار التي اختُبرت من كل جوانبها في مجال العلوم. هناك ست قنوات رئيسية من الأدلة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار:

-

(١)

تتبَّعنا الارتفاع في غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وفهمنا دورها في التغيُّرات المناخية السابقة.

-

(٢)

استنتجنا من القياسات المخبرية وقياسات الغلاف الجوي أن غازات الدفيئة تمتص الحرارة بالفعل عندما تكون موجودة في الغلاف الجوي. يلخص الجدول ٣-١ أحدث ما توصلنا إليه من فهم لغازات الدفيئة الأساسية.

-

(٣)

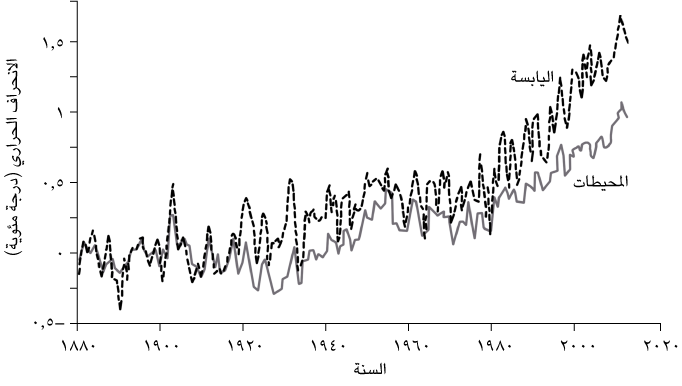

رصدنا تغييرات ملحوظة في درجات حرارة الأرض وارتفاعًا في مستوى سطح البحر على مدار القرن الماضي.

-

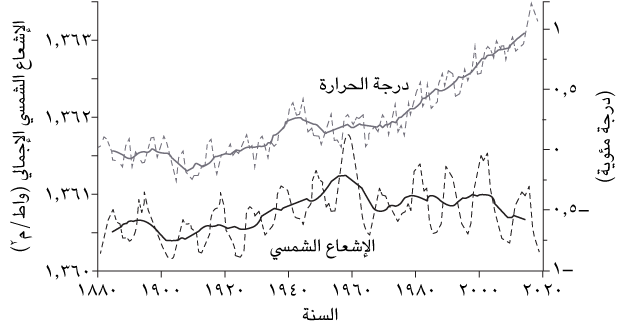

(٤)

حللنا التأثيرات الناجمة عن التغير الطبيعي في المناخ، من بين ذلك البقع الشمسية والثورات البركانية، ورغم أنها أساسية لفهم نمط التغيُّرات في درجات الحرارة على مدار اﻟ ١٥٠ سنة الأخيرة، لا يمكنها تفسير الاتجاه الاحتراري (الشكل ١-٥).

-

(٥)

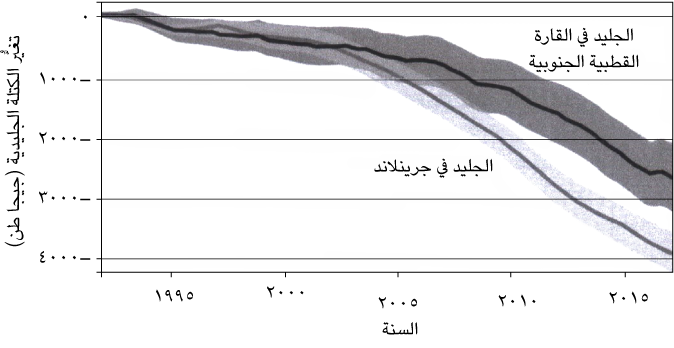

رصدنا تغيُّرات مؤثرة في النظام المناخي للأرض، من بينها ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند والقطب الجنوبي الغربي؛ وتراجع جليد البحر القطبي الشمالي؛ وتراجع الأنهار الجليدية الجبلية في كل القارات؛ وتقلُّص التربة الصقيعيَّة وزيادة عمق طبقتها النشطة (الطبقة العلوية من التربة الصقيعيَّة التي تذوب كل صيف).

-

(٦)

نحن نتابع باستمرارٍ الطقس العالمي وقد شاهدنا تحولات كبيرة في عدد الأحداث المناخية القصوى ودرجة شدتها: وقد ثبتَ أن تغيُّر المناخ أصبح عاملًا مساهمًا مهمًّا في العديد من هذه الأحداث الجوية القاسية.

سوف نعرض في هذا الفصل الأدلة المتعلقة بالتغيُّرات في درجة الحرارة العالمية، وهطول الأمطار، ومستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة.

درجة الحرارة

يمكن تقدير درجات الحرارة بالاستعانة بعدَّة مصادر سواء كانت تعتمد على مقياس الحرارة المباشر أو مؤشرات بديلة. وتُعَد المؤشرات البديلة هي المتغيِّرات التي تقاس في حال عدم توفر القياسات المباشرة أو عدم إمكان الحصول عليها. على سبيل المثال، تُعَد قياسات الأقمار الصناعية للأشعة تحت الحمراء (الحرارة) من أمثلة المؤشرات البديلة التي يمكن استخدامها لتقدير درجات حرارة سطح الأرض.

| غازات الدفيئة | الصيغة الكيميائية | العمر الافتراضي (بالسنوات) | مستويات ما قبل الصناعة | مستويات عام ٢٠١٨ | المصدر البشري | احتمالية الاحترار العالمي (مقارنة بتركيز ثاني أكسيد الكربون) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ٢٠ سنة | ١٠٠ سنة | ||||||

| ثاني أكسيد الكربون | CO2 | ٢٧٨ جزءًا من المليون | ٤٠٧ أجزاء من المليون (زيادة < ٤٥٪) | احتراق الوقود الأحفوري، تغييرات استغلال الأراضي، إنتاج الأسمنت | ١ | ١ | |

| الميثان | CH4 | ١٢,٤ | ٧٠٠ جزء من المليار | ١٨٥٩ جزء من المليار (زيادة ٢٥٠٪) | الوقود الأحفوري، حقول الأرز، مقالب النفايات، الماشية | ٩٦ | ٣٢ |

| أكسيد النيتروز | N2O | ١٢١ | ٢٧٥ جزءًا من المليار | ٣٣١ جزءًا من المليار (زيادة < ٢٠٪) | عمليات صناعة الأسمدة، احتراق الوقود الأحفوري | ٢٦٤ | ٢٦٥ |

| مركب الكلوروفلوروكربون-١٢ | CCl2F2 | ١٠٠ | غير موجود بصورة طبيعية | ٥٠٨ أجزاء من التريليون | المبردات السائلة، الفوم | ١٠٨٠٠ | ١٠٢٠٠ |

| مركب الهيدروكلوروفلوروكربون-٢٢ | CHClF2 | ١١,٩ | غير موجود بصورة طبيعية | ٢٤٤ جزءًا من التريليون | المبردات السائلة | ٥٢٨٠ | ١٧٦٠ |

| بيرفلورو ميثان | CF4 | ٥٠٠٠٠ | ٠* | ٧٩ جزءًا من التريليون | إنتاج الألومنيوم | ٤٨٨٠ | ٦٦٣٠ |

| سداسي فلوريد الكبريت | SF6 | ٣٢٠٠ | ٠* | ٩,٥٩ أجزاء من التريليون | سائل عزل كهربائي | ١٧٥٠٠ | ٢٣٥٠٠ |

سُجِّلت قياسات درجة حرارة الهواء باستخدام أجهزة قياس الحرارة المباشرة في عدة مواقع في أمريكا الشمالية وأوروبا منذ عام ١٧٦٠. ومع ذلك، لم يشهد عدد مواقع الرصد تزايدًا بما يكفي لتوفير تغطية جغرافية عالمية تتيح حساب متوسط درجة الحرارة الأرض عالميًّا إلا بحلول منتصف القرن التاسع عشر. إذ بدأت السفن تسجل قياسات درجات حرارة سطح البحر ودرجات حرارة الهواء البحري بانتظام منذ منتصف القرن التاسع عشر، لكن التغطية في نصف الكرة الجنوبي لا تزال ضعيفة للغاية حتى يومنا هذا. تتطلب كل هذه المجموعات من البيانات عدة تصحيحات لمراعاة الظروف المتغيِّرة وتقنيات القياس. بالنسبة إلى بيانات الأرض، على سبيل المثال، تُعايَن كل محطة للتأكد من عدم تغيُّر الظروف مع مرور الوقت نتيجة تغييرات في موقع القياس أو الأدوات المستخدمة أو أماكن حِفظ الأدوات أو حتى طرق حساب المعدلات الشهرية. يجب كذلك مراعاة توسُّع المدن حول بعض مواقع القياس؛ وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن تأثير الجزيرة الحرارية الحضرية. أقرَّ التقرير العلمي الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ بأن تأثير الجزر الحرارية الحضرية حقيقية واقعة، وفي حال عدم تصحيح البيانات لأخذه في الحسبان، سيظل تأثيره هامشيًّا في تجميع درجة الحرارة العالمية (أقل من ٠,٠٠٦ مئوية).

بالنسبة إلى درجة حرارة سطح البحر ومتوسط درجة حرارة الهواء، يجب تطبيق عدد من التصحيحات. أولًا، حتى عام ١٩٤١، أُجري معظم قياسات درجة حرارة سطح البحر في مياه البحر التي تُرفع على سطح السفينة في دلو. منذ عام ١٩٤١، أُجري معظم القياسات عند مداخل المياه الخاصة بمحركات السفن. ثانيًا، بين عامَي ١٨٥٦ و١٩١٠، حدث تحوُّل من الدلاء الخشبية إلى الدلاء القماشية، مما يُغير من مستوى التبريد الناتج عن التبخر الذي يحدث أثناء رفع المياه على سطح السفينة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت تلك الفترة تحولًا تدريجيًّا من استخدام السفن الشراعية إلى السفن البخارية، مما أدى إلى تغييرات في ارتفاع أسطح السفن وسرعتها، وكلاهما يمكن أن يؤثر على عملية التبريد التبخيري للدلاء المستخدمة في القياس. أما التصحيح الرئيسي الآخر الذي يجب إجراؤه فهو التوزيع العالمي لمحطات الأرصاد الجوية على مر الزمن، والذي شهد تباينات كبيرة منذ عام ١٨٧٠.

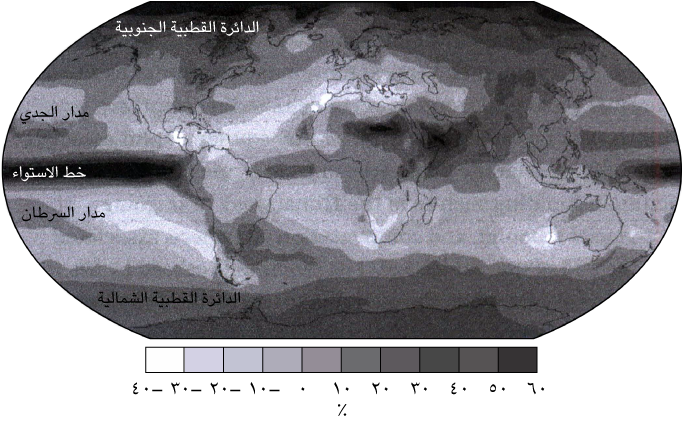

الهطول

تتوفر أدلة على أن الهطول يشهد زيادة عالمية، لكن تزداد هذه الأدلة قوةً عند النظر في كل منطقة على نحوٍ مستقل. يشير أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ إلى وجود زيادة ملحوظة في الهطول في المناطق الشرقية من أمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا الشمالية، وشمال ووسط آسيا. كما يبدو أن موسمية الهطول متغيِّرة، على سبيل المثال في المناطق الواقعة على دوائر عرض عالية بنصف الكرة الشمالي، حيث تزداد الأمطار في الشتاء وتنخفض في الصيف. كما رُصِدت اتجاهات الجفاف على المدى الطويل في منطقة الساحل، وحوض البحر الأبيض المتوسط، وجنوب أفريقيا، وبعض مناطق جنوب آسيا. كما رُصد أيضًا زيادة كمية الأمطار التي تتساقط أثناء فترات الأمطار الغزيرة أو القصوى.

مستوى سطح البحر النسبي العالمي

أدلة أخرى على الاحترار العالمي

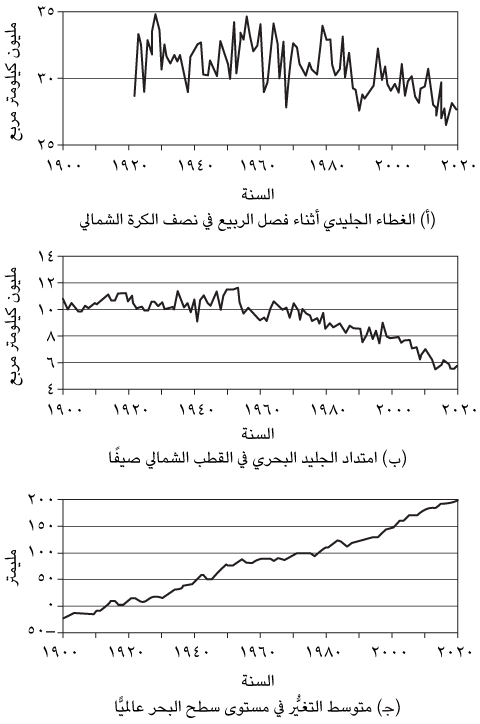

تُستخلص الأدلة الأخرى على تغيُّر المناخ من دوائر العرض العالية ومن مراقبة الظواهر الجوية المتطرفة. فقد تراجع متوسط الامتداد السنوي للجليد البحري في القطب الشمالي بين عامَي ١٩٧٩ و٢٠١٨ بمعدل يتراوح إجمالًا بين ٣,٥٪ و٤,١٪ لكل عقد، مما يعني خسارةً تتراوح بين ٠,٤٥ و٠,٥١ مليون كيلومتر مربع لكل عقد. أما الحد الأدنى للجليد البحري في فصل الصيف فقد شهد انخفاضًا أكبر بمعدل ١٢,٨٪ لكل عقد، أي ما يعادل خسارةً قَدرُها مليون كيلومتر مربع لكل عقد. وفي المقابل، شهد متوسط الامتداد السنوي للجليد البحري في القطب الجنوبي بين عامَي ١٩٧٩ و٢٠١٨ تقلبات ملحوظة بين ارتفاع وانخفاض في القياسات دون أن يظهر اتجاه واضح عند مراجعة البيانات المستمَدَّة من عمليات الرصد المستمرة عبر الأقمار الصناعية لهذه الفترة.

هناك أيضًا أدلة على أن فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي يبدأ الآن في وقتٍ أبكر من ذي قبل. تُظهر قياسات الغطاء الجليدي، التي جُمعت منذ عام ١٦٩٣، لنهر تورنيو في فنلندا أن ذوبان النهر المتجمد في فصل الربيع يحدث الآن في وقت أبكر بشهر عن ذي قبل. في كيوتو باليابان، تظهر زهور الكرز الشهيرة الآن قبل ٢١ يومًا من موعدها قبل ١٠٠ عام. وفي فرنسا، أصبح حصاد العنب في مدينة بوون يبدأ الآن قبل ١٠ أيام مما كان عليه قبل ١٠٠ عام. أما في بريطانيا، من بين العديد من المؤشرات على قدوم الربيع في وقت أبكر، ثمة دليل على تعشيش الطيور الآن قبل أكثر من ١٢ يومًا مما كان عليه الحال قبل ٤٥ عامًا. كما أن أنواع الحشرات، بما في ذلك النحل والنمل الأبيض، التي تحتاج إلى الطقس الدافئ للبقاء على قيد الحياة، باتت تتحرك نحو الشمال، وقد وصل بعضها إلى إنجلترا بعد عبورها القنال الإنجليزي من فرنسا. في غضون ذلك، في الولايات المتحدة، بدأت الأنواع النشطة في أوائل الربيع، مثل الليلك وزهرة العسل، في بسط أوراقها قبل ثلاثة أسابيع مما كانت عليه قبل ٤٠ عامًا.

الظروف الجوية المتطرفة

يشير التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ أنه من شبه المؤكد أن تغيُّر المناخ الناجم عن أنشطة بشرية قد تسبَّب في زيادة تكرار موجات الحر وشدتها، وكذلك انخفاض موجات البرد الشديدة في أغلب القارات. فقد زاد تكرار موجات الحر وشدتها في أوروبا، وآسيا، وأمريكا، وأستراليا. كما شهد العقد الماضي أرقامًا قياسية في موجات الحر التي ضربت أستراليا وكندا وتشيلي والصين والهند واليابان والشرق الأوسط وباكستان والولايات المتحدة.

يُعَد تغيُّر المناخ أيضًا السبب الرئيسي وراء شدة الهطول الغزير الذي رُصد في مناطق قارية ونتج عنه غالبًا حدوث فيضانات. وقد سُجلت أرقامٌ قياسية للفيضانات الجارفة خلال العقد الماضي في البرازيل وبريطانيا وكندا وتشيلي والصين وشرق أفريقيا وأوروبا والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا والشرق الأوسط ونيجيريا وباكستان وجنوب أفريقيا وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام.

كان لتغيُّر المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية أيضًا دور في تشكيل التوزيع العالمي للأعاصير الاستوائية وشدتها. ففي عام ٢٠٢٠، أجرى جيمس بي كوسين من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي دراسةً بالتعاون مع زملائه، حيث أظهرت زيادةً نسبتها ١٥٪ في وقوع أكثر الأعاصير المدمرة حول العالم على مدار اﻟ ٤٠ عامًا الماضية. وكانت الزيادة الأكثر وضوحًا هي ٤٩٪ لكل عقد في الأعاصير الكبرى التي ضربت المحيط الأطلسي الشمالي، وزيادة ١٨٪ لكل عقد في الأعاصير الكبرى التي ضربت جنوب المحيط الهندي. بإيجاز، زاد عدد الأعاصير الاستوائية التي نشأت في شمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وجنوب المحيط الهندي، كما زادت التباينات من عام إلى آخر. على سبيل المثال، في عام ٢٠١٩، ضربت المحيطَ الهندي أربعةُ أعاصير هائلة، حيث كان اثنان منها في جنوب المحيط الهندي غير مسبوقَين. اتَّسم موسم الأعاصير في جنوب غرب المحيط الهندي في العامين ٢٠١٨-٢٠١٩ بأنه الموسم الأكثر خسارة مالية ونشاطًا منذ بدء التسجيلات الموثوقة التي بدأت عام ١٩٦٧. وفي عام ٢٠٢٠، تَشكَّل الإعصار الفائق القوة «أمفان» في شمال المحيط الهندي وضرب ولاية غرب البنغال، مما أثَّر على قرابة ٤٠ مليون نسمة، وتسبَّب في أضرار تجاوزت ١٣ مليار دولار أمريكي.

والسبب وراء تأكُّد العلماء أن العديد من هذه الظواهر الجوية المتطرفة ازدادت سوءًا بسبب تغيُّر المناخ هو مجالٌ جديد يُعرف بعلم الإسناد. فالتقدم في قوة معالجة الكمبيوتر وتحسين طرق نمذجة العوامل المؤثرة في الطقس يسمح للعلماء بإجراء محاكاة للظواهر الجوية في منطقة ما، سواء كانت تحت تأثير غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية أو من دونها. هذا من شأنه أن يتيح لنا تحديد مدى مساهمة تغيُّر المناخ في حدوث ظواهر مناخية متطرفة بعينها؛ وفي حال مساهمته، يمكننا تحديد ما إذا كان قد زاد من شدة الظاهرة أو تكرارها أو كلا الأمرين. خضع أكثر من ١١٣ ظاهرة جوية متطرفة وقعت بين عامَي ٢٠١٥ و٢٠٢٠ لدراسة باستخدام علم الإسناد: وُجد أن ٧٠٪ من هذه الظواهر شهدت زيادة في تكرار حدوثها أو في شدتها بسبب تغيُّر المناخ؛ بينما شهد ٢٦٪ منها انخفاضًا في تكرار حدوثها بسبب تغيُّر المناخ؛ بينما لم يُظهر ٤٪ منها أي تأثر بتغيُّر المناخ.

ماذا يدَّعي منكرو تغيُّر المناخ؟

إن إحدى أفضل الطرق لتلخيص الأدلة على تغيُّر المناخ هي مراجعة ما يدعيه منكرو تغيُّر المناخ على أحدث ما توصلت إليه العلوم الحديثة.

هذا التشكيك المستمر في كل البيانات وتفسيراتها هو جوهر العلم: فكل تصحيح أو تعديل جديد هو ثمرة فهم أعمق للبيانات ولنظام المناخ، ومن ثَم فإن كل دراسة جديدة تعزز ثقتنا في النتائج. ولهذا السبب أشار تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ إلى «أهمية الأدلة»، حيث تزداد ثقتنا في العلم عندما نحصل على نتائج متشابهة من مصادر مختلفة تمامًا.

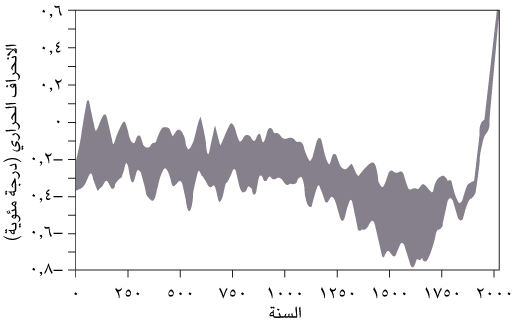

على مدار اﻟ ١٥٠ عامًا الماضية، أمكن تسجيل تغيُّرات كبيرة في المناخ، وهي تغيُّرات مختلفة اختلافًا ملحوظًا عن تلك التي حدثت على الأقل خلال اﻟ ٢٠٠٠ عام الماضية. تشمل هذه التغيُّرات ارتفاعًا في متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار ١,١ درجة مئوية؛ وارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من ٢٤سم؛ وتغيُّرات كبيرة في مواسم الهطول وشدتها؛ وتغيُّر أنماط الطقس؛ وتسارُع ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية؛ وتراجعًا ملحوظًا في الجليد البحري بالقطب الشمالي، وتقريبًا في كل الأنهار الجليدية القارية. ووفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، فإنه بين عامَي ١٨٨٠ و٢٠٢٠، سُجلت السنوات العشر الأكثر دفئًا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، حيث كانت سنة ٢٠٢٠ هي السنة الأكثر دفئًا بالتساوي مع سنة ٢٠١٦، تليها سنوات ٢٠١٩، ٢٠١٥، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٤، ٢٠١٠، ٢٠١٣، و٢٠٠٥. أفاد تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ الصادر عام ٢٠٢١ إلى أن الأدلة على تغيُّر المناخ واضحة وبيِّنة، وتزداد الثقة في أن هذا الاحترار ناتج عن انبعاثات غازات الدفيئة التي يتسبب فيها النشاط البشري. ويدعم هذا التقرير ستة أدلة رئيسية: (١) أُجريَ قياس لارتفاع غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وأظهرت البنية النظائرية لهذه الغازات أن الجزء الأكبر من الكربون الإضافي ينتج عن حرق الوقود الأحفوري؛ (٢) تُظهر القياسات المختبرية والغلاف الجوي أن هذه الغازات تمتص الحرارة؛ (٣) لوحظت تغيُّرات كبيرة في درجات الحرارة العالمية وارتفاع مستوى سطح البحر على مدار القرن الماضي؛ (٤) لوحظت تغييرات كبيرة أخرى في الغلاف الجليدي والمحيطات واليابسة والغلاف الجوي، بما في ذلك تراجع الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتطرفة، وتُعزى هذه التغيرات مباشرةً إلى تأثير تغيُّر المناخ؛ (٥) هناك أدلة واضحة على أن العمليات الطبيعية، مثل البقع الشمسية والثوران البركاني، لا يمكنها تفسير الاتجاه نحو الاحترار الذي حدث على مدار اﻟ ١٠٠ عام الماضية؛ (٦) أصبح لدينا الآن فهمٌ أعمق للتغيُّرات المناخية الطويلة الأمد التي شهدها الماضي والدور الحاسم لغازات الدفيئة في تنظيم مناخ كوكبنا.