تأثيرات تغيُّر المناخ

يقيِّم هذا الفصل التأثيرات المحتملة لتغيُّر المناخ والكيفية التي تتغيَّر بها هذه التأثيرات من حيث الحجم والشدة مع تفاقم الاحترار العالمي. يتناول تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، تحت عنوان «التأثيرات، التكيُّف، الضعف»، التأثيرات المحتملة على المستوى الإقليمي، إلى جانب دراسة تلك التأثيرات عبر قطاعات مختلفة، مثل موارد المياه العذبة، والنظم البيئية، والنظم الساحلية والبحرية، والأمن الغذائي، وصحة الإنسان. كما يُعَد ضروريًّا تقدير مدى وحجم تأثير تغيُّر المناخ على المستويين الوطني والمحلي. هناك أيضًا عدد من التقارير والأدوات الوطنية الممتازة، مثل تقييم المناخ الوطني في الولايات المتحدة وبرنامج تأثيرات المناخ في المملكة المتحدة، وكلاهما يوفران أدوات تفاعلية لفهم التأثيرات المحتملة لتغيُّر المناخ داخل بلدانهما. في هذا الفصل، تُصنَّف التأثيرات المحتملة إلى مجالات رئيسية: الحرارة الشديدة والجفاف، العواصف والفيضانات، الزراعة، تحمُّض المحيطات، التنوع البيولوجي، صحة الإنسان.

ما مستوى تغيُّر المناخ الذي يُعَد خطيرًا؟

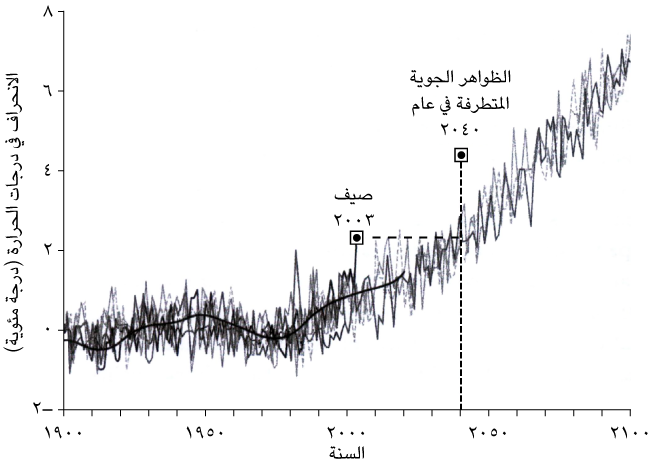

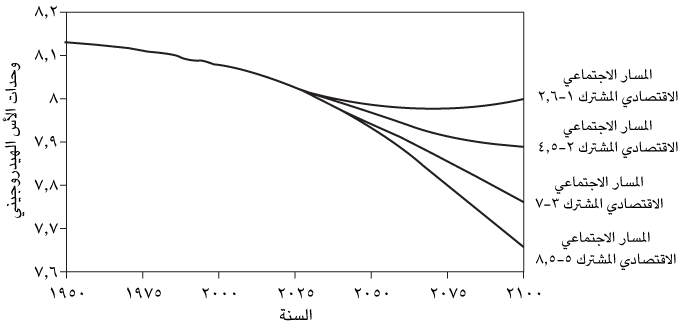

من أهم الأسئلة التي يواجهها صانعو السياسات: ما مستوى تغيُّر المناخ الذي يُعَد خطيرًا؟ ذلك لأننا إذا كنا بصدد خفض الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة، فنحن بحاجة إلى هدف واقعي يحدد مستوى تغيُّر المناخ الذي يمكننا التكيف معه. في فبراير عام ٢٠٠٥، دعت الحكومة البريطانية إلى عقد اجتماع علمي دولي في مدينة إكزيتر بالمملكة المتحدة لمناقشة هذا الموضوع تحديدًا. اتخذ هذا الاجتماع العلمي صبغة سياسية للغاية، حيث كانت الحكومة البريطانية تسعى إلى الحصول على توصية لتقديمها في اجتماع مجموعة الثماني في جلين إيجلز. ترأست بريطانيا في ذلك الوقت كلًّا من مجموعة الثماني والاتحاد الأوروبي، وكان رئيس الوزراء البريطاني آنذاك — توني بلير — يطمح إلى دفع أجندته المشتركة على الساحة الدولية ساعيًا إلى الحد من تغيُّر المناخ وتخفيف وطأة الفقر في أفريقيا. أشارت الاجتماعات والكثير من الأبحاث الداعمة في ذلك الوقت إلى وضع حد للارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين أعلى من متوسط درجة الحرارة ما قبل الثورة الصناعية: ويبدو أنه سيوجد رابحون وخاسرون بسبب التغيُّرات المناخية الإقليمية في حال بلوغ ما دون الحد المقرر، بينما في حال تجاوزه سيصبح الجميع خاسرين. وقد اتضح الآن أنه بسبب تأثيرات الأحداث الجوية المتطرفة، لا توجد في الواقع أي مناطق مستفيدة من الاحترار بمقدار درجتين مئويتين. في اجتماع مفاوضات تغيُّر المناخ في باريس عام ٢٠١٥، شدَّد تحالف الدول الجزرية الصغيرة وبعض الدول النامية الرئيسية أنه حتى المقدار الصغير من الاحترار سيكون مدمرًا لبلدانهم. استقر اتفاق باريس للمناخ على درجتين مئويتين كهدف رئيسي، لكنه أضاف أنه يطمح إلى الوصول إلى ١,٥ درجة مئوية. ومن ثم، دعم التقرير الخاص بشأن الاحترار العالمي بمقدار ١,٥ مئوية الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية عام ٢٠١٨، هذا الهدف الأدنى حيث أظهر أنه يوجد زيادة ملموسة في تأثيرات تغيُّر المناخ على المستويين الإقليمي والوطني عند ارتفاع الاحترار بمقدار يتراوح بين ١,٥ إلى ٢,٠ درجة مئوية.

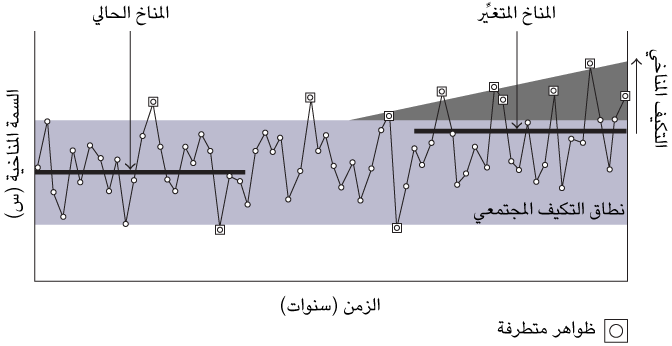

الظواهر الجوية المتطرفة ونطاق التكيف المجتمعي

الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات

مع ازدياد درجات الحرارة العالمية، تزداد موجات الحر. ومع تزايد التفاوت في معدلات هطول الأمطار وتركُّزِها في أحداث هطول أكثر كثافة، تصبح فترات الجفاف أطول ويتسع نطاقه. وعند اجتماع الحرارة الشديدة مع الجفاف، تكون النتيجة زيادة حرائق الغابات المدمرة.

يُشار إلى موجات الحر غالبًا بأنها «القاتل الصامت». تؤثر موجات الحر على كبار السن أكثر من غيرهم؛ فاستمرار ارتفاع درجات الحرارة ليلًا يؤدي إلى الوفاة، حيث تتراجع قدرة كبار السن على تنظيم درجة حرارة أجسامهم أثناء النوم. في تقرير «لانسيت كاونت داون» عام ٢٠٢٠، جرى تتبُّع معدلات الوفاة العالمية المرتبطة بالحرارة لمن تتجاوز أعمارهم ٦٥ عامًا منذ عام ١٩٨٠. أظهر التقرير ارتفاعًا كبيرًا في تعرض كبار السن لموجات الحر منذ عام ٢٠١٠، وذلك بسبب اجتماع عاملين رئيسيين، وهما زيادة تكرار موجات الحر وارتفاع نسبة الشيخوخة بين السكان. في عام ٢٠٢٠، سُجلت ٤٧٥ مليون ظاهرة تعرض لموجات الحر؛ مما تسبَّب في أكثر من ٢,٩ مليار يوم من تعرض كبار السن لموجات الحر.

يُعَد الجفاف كذلك قاتلًا صامتًا رئيسيًّا ينبغي أخذه في الاعتبار. يحدث الجفاف عندما تمر منطقة بفترة طويلة دون توفر إمدادات كافية من المياه، سواء كانت مياهًا سطحية أو جوفية. ربما يستمر الجفاف أشهرًا أو سنوات، ويحدث عادةً عند استمرار سقوط أمطار دون المعدل المتوسط على منطقةٍ ما. يخلِّف الجفاف تأثيرًا كبيرًا على النظام البيئي المحلي والزراعة، ويؤدي كذلك إلى انخفاض نمو المزروعات والمحاصيل، ونُفُوق الماشية. ورغم أن الجفاف قد يستمر عدة سنوات، فإنه حتى الجفاف القصير والشديد قد يسبب ضررًا جسيمًا ويضر بالاقتصاد المحلي. وقد أدى الجفاف الممتد لفترات طويلة إلى حدوث مجاعات وهجرات جماعية وأزمات إنسانية. فمن منظور الأمراض، يُعَد الجفاف أسوأ بكثير من الفيضانات بسبب نقص مياه الشرب العذبة وانتشار برك المياه الراكدة التي تؤدي إلى تَفشِّي الأمراض. في عام ٢٠١٩، تأثرت مساحة اليابسة العالمية بما يقرب من ثلاثة أضعاف المساحة التي تأثرت بالجفاف الممتد بين عامَي ١٩٨٦ و٢٠٠٥. وبات من أبرز المخاوف المتعلقة بتغيُّر المناخ أن المناطق المعرضة للجفاف ستواجه هذه الظاهرة على نحوٍ متكرر، وأن المناطق التي لم تشهد الجفاف من قبلُ ستبدأ في التعرض له.

لقد شهدت ١١٤ من أصل ١٩٦ دولة زيادةً في خطر حرائق الغابات في الفترة ما بين ٢٠١٦–٢٠١٩ مقارنة بالفترة الأساسية ٢٠٠١–٢٠٠٤. وعلى مدار هذه الفترة، حدثت زيادة عالمية بلغت نحو ٧٢ ألف شخص يوميًّا معرَّضين لخطر حرائق الغابات سنويًّا. وقد حدثت زيادات ملموسة في أستراليا ونصف الكرة الجنوبي وأفريقيا والبرازيل والولايات المتحدة. وقد سجلت الولايات المتحدة فترات حرائق قياسية في الأعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠٢٠.

في أستراليا، أصبح موسم حرائق الغابات عامَي ٢٠١٩-٢٠٢٠ معروفًا بالصيف الأسود. طوال الصيف، اشتعلت مئات الحرائق أغلبها في جنوب شرق البلاد بسبب درجات الحرارة القياسية والجفاف الممتد. تسببت الحرائق في احتراق ما يقرب من ٧٢ ألف ميل مربع، وتدمير نحو ١٠ آلاف مبنًى، وقتل ما لا يقل عن ٤٥٠ شخصًا ومليار حيوان. ويبدو أن بعض الحيوانات المهددة بالانقراض قد باتت في طريقها إلى ذلك. مع زيادة حوادث الجفاف والحرارة الشديدة، سيظل خطر حرائق الغابات آخذًا في التوسع عبر أنحاء الأرض.

العواصف والفيضانات

تُعَد العواصف والفيضانات من الكوارث الطبيعية الكبرى. فخلال العقدين الماضيين، كانت مسئولة عن ثلاثة أرباع الخسائر المؤمَّن عليها عالميًّا، وعن أكثر من نصف الوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية. لذا، من الضروري أن نعرف الاحتمالات التي قد تحدُث في المستقبل. هناك أدلة على أن المناطق المعتدلة، وخاصة في نصف الكرة الشمالي، أصبحت أكثر تعرضًا للعواصف خلال اﻟ ٥٠ عامًا الماضية. كما أظهرت أحداث الفيضانات اتجاهًا تصاعديًّا منذ عام ٢٠٠٥ حيث غُمر بالفيضانات نحو ثلاثة أضعاف مساحة الأرض المغمورة بالفيضانات في عام ٢٠١٩ (٠,٥٥–١,٥٪ من مساحة سطح الأرض) مقارنة بالفترة ١٩٨٦–٢٠٠٥. لم يكن هذا التضاعف نتيجة زيادة الفيضانات في منطقة جغرافية محددة، إنما نتيجة اتساع نطاق الفياضات في كل أنحاء العالم. تشير نماذج المناخ إلى أن النسبة المئوية للأمطار التي تُصنَّف بأنها أمطار غزيرة قد زادت وستستمر في الزيادة، وكذلك الحال بالنسبة إلى معدل تفاوتها من عام لآخر. وهذا بدوره سيزيد من تكرار أحداث الفيضانات وشدتها.

يعيش خُمسا سكان العالم في نطاق الرياح الموسمية التي تجلب الأمطار لتدبَّ الحياة على وجه الأرض. تنشط الرياح الموسمية نتيجة التباين في درجات الحرارة بين القارات والمحيطات. إذ تهبُّ الرياح السطحية المحمَّلة بالرطوبة من المحيط الهندي إلى القارة الآسيوية، ومن المحيط الأطلسي إلى غرب إفريقيا خلال فصول الصيف في نصف الكرة الشمالي عندما تصبح الكتل الأرضية أكثر دفئًا بكثير من المحيطات المجاورة. في الشتاء، تصبح القارات أكثر برودة من المحيطات المجاورة، فينشأ ضغط جوي مرتفع على السطح، مما يتسبَّب في هبوب رياح السطح باتجاه المحيط. تشير النماذج المناخية إلى زيادة في قوة الرياح الموسمية الصيفية نتيجة الاحترار العالمي خلال اﻟ ١٠٠ عام المقبلة. هناك ثلاثة أسباب تفسر حدوث هذا: (١) يؤدي الاحترار العالمي إلى ارتفاع درجات الحرارة في القارات خلال فصل الصيف بمعدل أعلى من ارتفاعها فوق المحيطات في الصيف، وهذا يُعَد القوة الدافعة الأساسية لنظام الرياح الموسمية؛ (٢) سيؤدي انخفاض الغطاء الثلجي في هضبة التبت — وهو أمر متوقَّع في ظل عالم أكثر دفئًا — إلى زيادة هذا الفرق في درجة الحرارة بين البر والبحر، مما يؤدي إلى زيادة قوة الرياح الموسمية الصيفية في آسيا؛ (٣) ارتفاع درجات الحرارة يعني أن الهواء سيكون قادرًا على الاحتفاظ بكمية أكبر من بخار الماء، مما يسمح للرياح الموسمية بحمل قدر أكبر من الرطوبة. بالنسبة إلى الرياح الموسمية الصيفية في آسيا، فإنها قد تؤدي إلى زيادة متوسط هطول الأمطار بنسبة تتراوح بين ١٠–٢٠٪، مع تفاوت سنوي يتراوح بين ٢٥–١٠٠٪ وزيادة ملحوظة في عدد الأيام التي تشهد هطول أمطار غزيرة. أكثر ما يثير القلق في نتائج النماذج المناخية هو الزيادة المتوقعة في تفاوت هطول الأمطار بين السنوات إذ من الوارد أن يتضاعف، مما يجعل من الصعب للغاية التنبؤ بكمية الأمطار التي ستسقط كل عام؛ وهي معلومة لا غنى للمزارعين عنها.

إن أحد أكثر المجالات الخلافية في علم تغيُّر المناخ هو دراسة وتوقع الأعاصير المدارية المستقبلية، المعروفة أيضًا بالأعاصير الاستوائية. وهناك أدلة واضحة على زيادة عدد الأعاصير وشدتها على مدى العقود الأربعة الماضية في المحيط الأطلسي الشمالي، والمحيط الهندي الجنوبي، والمحيط الهادي. يُعزى ذلك إلى أن عدد الأعاصير وشدَّتها يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بدرجة حرارة سطح البحر. وحيث إنه لا يمكن أن يبدأ تكوُّن الأعاصير إلا إذا كانت درجة حرارة سطح البحر أعلى من ٢٦ درجة مئوية، فمن المنطقي أن تزيد الأعاصير في عالم أكثر احترارًا. إلا أن التكون الفعلي للأعاصير أقل ندرة بكثير من الفرص التي تتيح حدوثها. فلا يتسبب سوى ١٠٪ من مراكز الضغط المنخفض فوق المحيطات الاستوائية في تشكيل أعاصير مكتملة. ولفهم نشوء العواصف الاستوائية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل قص الرياح الذي يساعد في بدء دوران الهواء الصاعد. في سنة ذات معدل حوادث جوية مرتفع، ربما تتطور ٥٠ عاصفة استوائية كحدٍّ أقصى إلى مستويات الأعاصير. لكن التنبؤ بمستوى الكارثة أمرٌ صعب، حيث إن عدد الأعاصير ليس عاملًا حاسمًا، إنما العامل الحاسم هو ما إذا كانت ستصل إلى اليابسة، ومدى شدتها ومدة تأثيرها بعد وصولها إليها.

عندما تضرب الأعاصير البلدان المتقدمة، يتمثَّل الضرر الرئيسي عادةً في الخسائر الاقتصادية، بينما في البلدان النامية تكون الخسائر في الأرواح. على سبيل المثال، تسبَّب إعصار كاترينا الذي ضرب مدينة نيو أورليانز عام ٢٠٠٥ في مقتل أكثر من ١٨٠٠ شخص، ووقوع خسائر اقتصادية تجاوزت ١٥٠ مليار دولار أمريكي. وفي المقابل، فإن إعصار ميتش الذي ضرب أمريكا الوسطى عام ١٩٩٨ أودى بحياة ما لا يقل عن ١١ ألف شخص، وأدى إلى تشرد ١,٥ مليون شخص، ووقوع خسائر اقتصادية بقيمة ٦ مليارات دولار أمريكي. وفي عام ٢٠١٣، دمر إعصار هايان — أقوى إعصار مداري على الإطلاق — مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا، وبالأخص الفلبين، متسببًا في تضرر ١١ مليون شخص، ووفاة ما يزيد على ٦٣٠٠ شخص، وفقدان ١٠٠٠ آخر، بينما بلغت الخسائر المادية ٢,٢ مليار دولار أمريكي فحسب.

يُعَد من أهم وأغرب عناصر المناخ العالمي التبديل الدوري لاتجاه تيارات المحيط والرياح وشدتهما في المحيط الهادي. كانت هذه الظاهرة تُعرف في البداية باسم النِّينْيو (تعني الطفل المقدس في الإسبانية) حيث تظهر عادةً في عيد الميلاد، وباتت الآن تُعرف عادةً كجزء من تذبذب النينيو الجنوبي، وهي ظاهرة تحدث عادةً كل ثلاث سنوات إلى سبع. وقد تستمر من عدة أشهر إلى أكثر من سنة. يتأرجح تذبذب نينيو الجنوبي تأرجحًا بين ثلاثة أنماط مناخية: الظروف «الطبيعية»، وظاهرة لا نينيا (التي تمثِّل النظير الأبرد من ظاهرة النينيو)، وظاهرة النينيو. ارتبطت ظروف ظاهرة النينو بتغييرات في أنماط الرياح الموسمية والعواصف، وانتشار الجفاف في كل أنحاء العالم. كانت ظروف ظاهرة النينيو لعامَي ١٩٩٧-١٩٩٨ هي الأقوى على الإطلاق، وتسببت في حدوث موجات جفاف في جنوب الولايات المتحدة وشرق أفريقيا وشمال الهند وشمال شرق البرازيل وأستراليا. في إندونيسيا، خرجت حرائق الغابات عن السيطرة بسبب الجفاف الشديد. بينما شهدت كاليفورنيا وأجزاء من أمريكا الجنوبية وسريلانكا وشرق ووسط أفريقيا أمطارًا غزيرة وفيضانات كارثية.

ترتبط حالة تذبذب النينيو الجنوبي أيضًا بموقع الأعاصير المدارية في المحيط الأطلسي وبمرَّات حدوثها. هناك أيضًا جدال واسع حول ما إذا كانت هذه الظاهرة قد تأثرت بتغيُّر المناخ. عادةً ما تتكرر ظروف ظاهرة النينيو كل سنتين إلى ٦ سنوات، واستمرت على مدار اﻟ ٤٠ سنة الماضية دون اتباع نمط واضح. كما تكشف إعادة تمثيل المناخ في الماضي باستخدام الشعاب المرجانية في المحيط الهادئ الغربي عن تقلبات في درجة حرارة سطح البحر تعود إلى ١٥٠ عامًا، أي قبل سجلاتنا التاريخية بكثير. تُظهر درجة حرارة سطح البحر تحولات في تيار المحيط التي تصاحب التحولات في تذبذب النينيو الجنوبي، وتكشف عن وجود تغيُّرين جذريين في تكرار ظاهرة النينيو وشدة حدوثها. أولًا حدث تحول في مطلع القرن العشرين من دورةٍ مدتها ١٠ سنوات إلى ١٥، إلى دورةٍ مدتها من ٣ سنوات إلى ٧. ثانيًا، في عام ١٩٧٦، حدث تحول حادٌّ في وتيرة وشدة ظاهرة النينيو، حيث أصبحت تحدث في دورة مدتها بين سنتين و٤ سنوات. تتفق كل نماذج المناخ على أن تذبذب النينيو الجنوبي سيستمر في المستقبل، وفي سيناريوهات الانبعاثات الأعلى في النصف الثاني من هذا القرن، ستصبح التقلبات في تلك الظاهرة أشد تطرفًا؛ مما يتسبَّب في هطول المزيد من الأمطار وتزايد موجات الجفاف، وهذا بدوره سيؤثر على عدد وشدة العواصف المدارية بطرقٍ يصعب توقُّعها.

السواحل

بالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة، مثل المالديف في المحيط الهندي وجزر مارشال في المحيط الهادئ، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يغمر ما يصل إلى ٧٥٪ من الأراضي الجافة، وهذا بدوره يجعل الجزر غير صالحة للسكن. ومن اللافت للنظر أن هذه الدول، التي تعتمد اعتمادًا أساسيًّا على السياحة، لديها بعض من أعلى معدلات انبعاث الوقود الأحفوري للفرد الواحد. ومن بين التجمعات السكانية الكبرى المعرضة للخطر تلك التي تعيش بجانب دلتاوات الأنهار، كما هي الحال في بنجلاديش ومصر ونيجيريا وتايلاند، على سبيل المثال. وقد خلص تقرير البنك الدولي إلى أن الأنشطة البشرية على الدلتا، مثل بناء السدود واستخراج المياه العذبة، كانت سببًا في هبوط هذه المناطق بمعدل أسرع بكثير من أي ارتفاع متوقع في مستوى سطح البحر، مما يزيد من ضعفها أمام العواصف والفيضانات.

في حالة بنجلاديش، يقع أكثر من ثلاثة أرباع الدولة ضمن المنطقة الدلتاوية التي تشكَّلت عند التقاء أنهار الجانج والبراهمابوترا وميجنا. في حين يقع أكثر من نصف البلاد على ارتفاع أقل من ٥ أمتار فوق مستوى سطح البحر، مما يجعل الفيضانات ظاهرة شائعة. خلال الرياح الموسمية الصيفية، يغمر الفيضان ربع مساحة هذه الدولة. لكن هذه الفيضانات، مثل فيضانات النيل، تجلب معها الحياة والدمار على حدٍّ سواء. فتروي المياه الأرض ويزيد الطميُ الأرضَ خصوبةً. تدعم دلتا البنغال الخصبة واحدة من أكثر الكثافات السكانية في العالم، حيث يعيش أكثر من ١١٠ ملايين شخص على مساحة ١٤٠ ألف كيلومتر مربع. تستقبل دلتا البنغال كل عام ما يزيد على مليار طن من الرواسب وألف كيلومتر مكعب من المياه العذبة. يعمل هذا الوزن من الرواسب على موازنة التآكل الذي تتعرض له الدلتا بفعل العمليات الطبيعية والنشاط البشري. ومع ذلك، أقيمت سدود عند أنهار الجانج وبراهمابوترا وميجنا للري وتوليد الطاقة، مما منع انتقال الطمي باتجاه مجرى النهر. فيتسبب تراجع كمية الرواسب في هبوط الدلتا. ثم يأتي الاستخراج السريع للمياه العذبة ليزيد الوضع سوءًا.

منذ ثمانينيات القرن العشرين، حُفِر ١٠٠ ألف بئر أنبوبية و٢٠ ألف بئر عميقة، مما ساهم في زيادة استخراج المياه العذبة بمعدل ستة أضعاف. تُعَد هذه الآبار ضرورية لتحسين جودة حياة قاطني هذه المنطقة، إلا أنها تسببت في هبوط أرضي يصل إلى ٢,٥سم في السنة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. بعد أن استخدم البنك الدولي تقديرات لمعدل الهبوط الأرضي وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب الاحترار العالمي، فإنه قدَّر أن مستوى البحر النسبي في بنجلاديش قد يرتفع بمقدار ١,٨ متر بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. وقدَّر البنك الدولي أنه قد يؤدي ذلك في أسوأ السيناريوهات إلى فقدان ما يصل إلى ١٦٪ من الأراضي التي تُؤوي ١٣٪ من السكان، وتسهم بنسبة ١٢٪ من إجمالي الناتج المحلي الحالي. للأسف، لا يأخذ هذا السيناريو في الاعتبار أيًّا من مظاهر الدمار الذي سيلحق بغابات المنغروف والصيد المرتبط بها. علاوة على ذلك، فإن ازدياد توغل المياه المالحة نحو اليابسة سيؤدي إلى مزيد من التدهور في جودة المياه والزراعة.

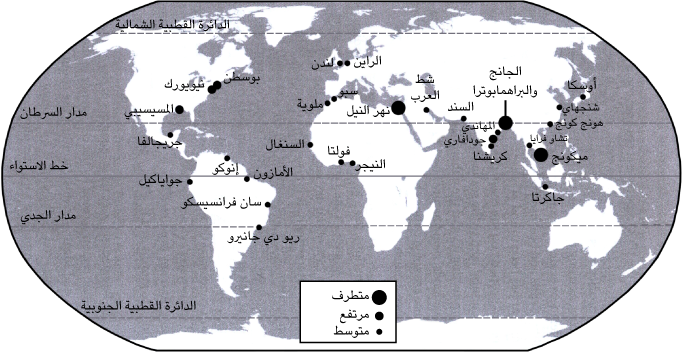

إن العديد من المدن الكبرى حول العالم معرضة لخطر الفيضانات؛ لأنها بُنيت بالقرب من الأنهار أو السواحل من أجل تسهيل حركة التجارة عبر المحيطات. ومن الأمثلة على المدن الحالية الأكثر عرضة لخطر الفياضات في آسيا: دكا (٢٠,٣ مليون نسمة اليوم)، شنجهاي (١٧,٥ مليونًا)، غوانجو (١٣ مليونًا)، شنزن (١٢,٥ مليونًا)، جاكرتا (١٠,٨ ملايين)، بانكوك (١٠,٥ ملايين)، هونغ كونغ (٨,٤ ملايين)، مدينة هو تشي منه (٨,٣ ملايين)، وأوساكا (٥,٢ ملايين)؛ أما في أمريكا الشمالية: فنيويورك (١٨,٨ مليونًا)، بوسطن (٤,٩ ملايين)، ميامي (٢,٧ مليون)، ونيو أورليانز (٠,٤ مليون)؛ بينما في أمريكا الجنوبية: جواياكيل (٢,٩ مليون)، ريو دي جانيرو (١,٨ مليون)؛ وفي أفريقيا: أبيدجان (٣,٧ ملايين)، والإسكندرية (٣,٠ ملايين)؛ وفي أوروبا: لندن (٨,٩ ملايين) ولاهاي (٢,٥ مليون).

لنتناول حالة مدينة لندن على سبيل المثال. يحمي سدُّ نهر التايمز مدينة لندن من الفيضانات في الوقت الحالي. بُني ذلك السد استجابةً للفيضانات الكارثية التي حدثت عام ١٩٥٣، وصار جاهزًا للاستخدام عام ١٩٨٢ (لكنه افتُتح رسميًّا في ٨ مايو ١٩٨٤). يحمي سد التايمز مساحة ١٥٠ كيلومترًا مربعًا من مدينة لندن، وعقارات لا تقل قيمتها عن ١٫٥ تريليون جنيه إسترليني. وبفضل بُعد نظر المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، أقيم السد ليتحمل حدوث فيضان مرةً واحدةً كل ٢٠٠٠ سنة. لكن مع ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغيُّر المناخ، سينخفض المدى الزمني لهذه الحماية بحلول عام ٢٠٣٠ ليتحمل حدوث فيضان واحد كلَّ ١٠٠٠ سنة. وبحلول عام ٢٠٢٠، كان السد قد أُغلق ١٩٣ مرة منذ إنشائه قبل ٣٨ عامًا؛ وقد حدث أكثر من ٤٠٪ من هذه الإغلاقات خلال اﻟ ١٠ سنوات الأخيرة. يُعَد الاقتصاد البريطاني سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم، إذ يُدِرُّ نحو ١٫٤ تريليون جنيه إسترليني في السنة عبر مدينة لندن التي هي أيضًا واحدة من المراكز الرئيسية الثلاثة، إلى جانب نيويورك وطوكيو، لتداول الأسهم على مدار ٢٤ ساعة. إذا تعرَّضت لندن لفيضان كبير فإن ذلك لن يؤثر على اقتصاد المملكة المتحدة فحسب، بل يمكن أن يعطل التجارة العالمية أيضًا. لهذا وضعت وكالة البيئة البريطانية خططًا لحماية مدينة لندن من ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر في المستقبل، بما في ذلك خطط لبناء سد جديد بين مدينتَي إسكس وكِنت تحسُّبًا لارتفاع محتمل في مستوى سطح البحر يصل إلى أربعة أمتار. لكن معظم المدن الأخرى حول العالم ليس لديها الموارد حتى تخطط لهذا النوع من الحماية.

وفقًا لتقديرات تقرير «لانسيت كاونت داون»، فإنه في غياب التدخل، سيكون ما بين ١٤٥ مليون و٥٦٥ مليون شخص عرضة للتأثر والتشرد نتيجة ارتفاع مستوى البحر في المستقبل.

الزراعة

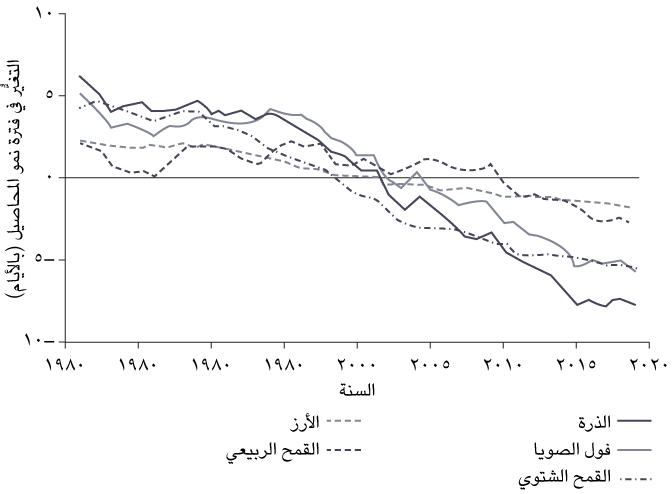

سوف تُشكل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة أيضًا تحديًا أمام العديد من المجتمعات التي تعتمد بشدة على الزراعة المعيشية، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة العالية ستزيدان من صعوبة العمل خارج الأبنية كما ستزيدان احتمالية الإصابة بفرط الحرارة. وهذا من شأنه أن يؤثر على صحة أي شخص يضطر للعمل خارج الأبنية بانتظام، بما في ذلك عمال البناء والمزارعين. أُهدر على مستوى العالم ٢٧٨ مليار ساعة عمل محتملة عام ٢٠١٩ بسبب الظروف الجوية القاسية، أي بزيادةٍ قدرها ٩٢ مليار ساعة مقارنة بعام ٢٠٠٠. تمثِّل سبع دول (كمبوديا، الهند، الصين، إندونيسيا، نيجيريا، البرازيل، الولايات المتحدة) ما يقرب من ٦٠٪ من إجمالي الساعات المهدرة عالميًّا في عام ٢٠١٩، حيث شهدت الهند أكبر خسارة على الإطلاق. وفي الدول الست الأولى، كان العمال الزراعيون هم الأكثر تأثرًا بفقدان ساعات العمل.

إن تقييم التأثير الكلي لتغيُّر المناخ في الزراعة يُعَد أمرًا صعبًا؛ حيث إن الإنتاج الزراعي لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير الغذاء لسكان العالم بقدر ارتباطه بالتجارة والاقتصاد. لهذا السبب، يحتفظ الاتحاد الأوروبي بمخزون من الغذاء، في حين تتجه العديد من الدول النامية إلى تصدير محاصيل نقدية (مثل السكر، والكاكاو، والقهوة، والشاي، والمطاط)، لكنها تعجز عن تلبية الاحتياجات الغذائية لسكانها بالقدر الكافي. مثال بسيط على ذلك هو دولة بنين في غرب أفريقيا، حيث يمكن لمزارعي القطن الحصول على إنتاجية من القطن تزيد من ٤ أضعاف إلى ٨ لكل هكتار على منافسيهم الأمريكيين في تكساس. ومع ذلك، بسبب دعم الولايات المتحدة لمزارعيها، فهذا يعني أن القطن الأمريكي أرخص من القطن القادم من بنين. يتلقى مزارعو القطن في الولايات المتحدة حاليًّا دعمًا ماليًّا يفوق ٤ مليارات دولار أمريكي، وهو ما يعادل ضعف إجمالي الناتج المحلي لبنين تقريبًا. في عام ٢٠٠٢، رفعت البرازيل قضية أمام منظمة التجارة الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب الدعم غير العادل وتشويه التجارة. وفازت البرازيل بقضيتها عام ٢٠٠٥؛ ومع ذلك، بعد مرور ١٥ عامًا، لا تزال الولايات المتحدة تناقش التغييرات التي يجب إجراؤها بشأن دعمها الزراعي. لذا، حتى إذا أدى تغيُّر المناخ إلى انخفاض إنتاجية القطن في تكساس، فإن ذلك لن يغير من قوى السوق المتحيزة التي لا تزال تعمل بطريقة غير قانونية.

يمكن للأسواق أن تزيد من اتساع الفجوة بين تأثير تغيُّر المناخ على الزراعة في الدول المتقدمة والنامية. قد تؤدي التغيُّرات في العرض والطلب إلى استفادة الدول المصدرة للمنتجات الزراعية ماديًّا حتى مع انخفاض الإمدادات؛ لأن الأسعار ترتفع مع ندرة المنتج. العامل الآخر غير المعروف تمامًا هو مدى قدرة قطاع الزراعة في دولة ما على التكيف. على سبيل المثال، تفترض النماذج المناخية أن مستويات الإنتاج في الدول النامية ستنخفض بدرجة أكبر مقارنة بالدول المتقدمة؛ لأن قدرتها المتوقعة على التكيف أقل من تلك الموجودة في الدول المتقدمة. ومع ذلك، يظل هذا مجرد افتراض لا يستند إلى سوابق تاريخية مماثلة، وبما أن هذه التأثيرات في الزراعة ستحدث على مدار القرن القادم، فقد يتمكن العديد من الدول النامية من اللحاق بالعالم المتقدم من حيث القدرة على التكيف.

تمثِّل زراعة البن في أوغندا مثالًا بارزًا على المشكلات الإقليمية التي قد يسببها تغيُّر المناخ. فمن المتوقع أن تنكمش المساحة الإجمالية الصالحة لزراعة قهوة الروبوستا انكماشًا حادًّا إلى ١٠٪ فقط من المساحة الحالية إذا ارتفعت درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين. وستظل المناطق المرتفعة فقط مناسبة لزراعة البن، بينما ستصبح المناطق الأخرى شديدة الحرارة. ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يجزم ما إذا كانت هذه المساحات المتبقية ستُدرُّ دخلًا أكبر أو أقل للبلاد؛ لأنه إذا تأثرت المناطق الأخرى لزراعة القهوة حول العالم، فقد ترتفع أسعار حبوب القهوة نتيجة ندرتها. هذا يبرز مدى هشاشة اقتصادات العديد من الدول النامية، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على منتج زراعي أو اثنين، أمام تأثير الاحترار العالمي؛ إذ يصعب التنبؤ بالتغيُّرات التي سيسببها الاحترار العالمي في إنتاج المحاصيل وقيمتها النقدية. ومن ثَم، فإن أحد أشكال التكيف الرئيسية مع الاحترار العالمي يجب أن تتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والزراعية للدول الأكثر عرضة للخطر. وبالطبع، يُعَد تنفيذ ذلك على أرض الواقع أكثر صعوبة من تحقيقه نظريًّا، ومن الواضح أن الدعم الزراعي المقدَّم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية العالمية الأحادية الجانب الحالية، له تأثير أكبر على الإنتاج الزراعي العالمي وقدرة الدول على تحقيق الاكتفاء الذاتي مقارنة بأي تأثير محتمل لتغيُّر المناخ. بل يبدو أن الحلول أصبحت أكثر بعدًا مع فشل مفاوضات منظمة التجارة الدولية.

تحمض المحيطات

التنوع البيولوجي

يشهد العالم حاليًّا تناقصًا في التنوع البيولوجي بسبب الأنشطة البشرية التي تشمل إزالة الغابات والزراعة والتوسع الحضري واستغلال المعادن. وتفوق معدلات الانقراض الحالية المعدل الطبيعي الأساسي بنحو ١٠٠ مرة إلى ١٠٠٠، وسوف يؤدي تغيُّر المناخ إلى تفاقم هذا التراجع في التنوع البيولوجي. تُدرج تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ الأنواعَ الآتية باعتبارها الأكثر عرضة للخطر بسبب تغيُّر المناخ: غوريلا الجبال في أفريقيا، والبرمائيات التي تعيش في غابات الضباب في المناطق الاستوائية الحديثة، والدب المقنع في جبال الأنديز، وطيور الغابات في تنزانيا، وطائر الكيتزال البرَّاق في أمريكا الوسطى، والنمر البنغالي وأنواع أخرى لا توجد إلا في أراضي سونداربانس الرطبة، والنباتات الحساسة لهطول الأمطار التي لا تنمو إلا في مملكة الكيب النباتية بجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الدببة القطبية والبطاريق التي تعيش بالقرب من المناطق القطبية. والسبب الرئيسي لتهديد هذه الأنواع هو عجزها عن الهجرة استجابةً لتغيُّر المناخ، إما بسبب موقعها الجغرافي المحدود وإما بسبب التعدي البشري على موائلها، خاصةً عبر الزراعة والتوسع الحضري. مثال على الحالة الأولى هو الغابات الضبابية في المناطق الاستوائية الحديثة: فمع تغيُّر المناخ ستنتقل هذه الغابات إلى ارتفاعات أعلى على المنحدرات الجبلية بحثًا عن الظروف المناخية المناسبة، حتى تصل إلى نقطة لا يبقى بعدها أي ارتفاع لتصعد إليه.

تُعَد الشعاب المرجانية مثالًا على أحد الأنظمة البيئية البحرية المهددة بالخطر. فالشعاب المرجانية تمثِّل مصدرًا اقتصاديًّا قيمًا لصيد الأسماك والأنشطة الترفيهية والسياحة وحماية السواحل. وتشير بعض التقديرات إلى أن الخسائر العالمية الناجمة عن اختفاء الشعاب المرجانية قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات كل عام. بالإضافة إلى ذلك، تُعَد الشعاب أحد أكبر مستودعات التنوع البيولوجي البحري عالميًّا. لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تراجعات غير مسبوقة في صحة الشعاب المرجانية. حيث فقد الحيد المرجاني العظيم في أستراليا نحو ٥٠٪ من شعابه الصلبة في الأعوام الأخيرة نتيجة ظاهرة التبييض التي كان سببها ارتفاع درجات حرارة المياه إلى مستوياتٍ قصوى. ويُعَد الحيد المرجاني العظيم أكبر مجموعة شعاب مرجانية في العالم، حيث تتكون مما يزيد على ٢٩٠٠ شعاب مرجانية فردية، و٩٠٠ جزيرة تمتد على مسافة تزيد على ١٤٠٠ ميل. وفي مناطق أخرى، نفق ما يصل إلى ٧٠٪ من الشعاب المرجانية خلال موسم واحد. شهدت السنوات الأخيرة زيادةً ملحوظة في تنوع أمراض الشعاب المرجانية ومعدل انتشارها وضراوتها، حيث سُجِّلت حالات نفوق جماعي في ولاية فلوريدا وأجزاء واسعة من منطقة البحر الكاريبي. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى خفض معدلات التكلس في الشعاب المرجانية المكوِّنة للشعاب، مما يتسبَّب في ضعف الهياكل، وانخفاض معدلات النمو، وزيادة القابلية للتآكل. وتشير نتائج النماذج إلى أن هذه الآثار ستكون أكثر حدة عند الحدود الحالية لتوزيع الشعاب المرجانية. من منظور يغلب عليه الطابع النظري، نشر عالم الأحياء كريس توماس وزملاؤه بحثًا في مجلة «نيتشر» يبحث في الزيادة المحتملة لمعدلات الانقراض على مدى اﻟ ٥٠ عامًا القادمة في مناطق رئيسية مثل المكسيك ومنطقة الأمازون وأستراليا. تشير النماذج النظرية إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام ٢٠٥٠ قد يؤدي إلى انقراض ربع الأنواع الخاضعة إلى الدراسة. وقد تعرضت هذه الدراسة لانتقادات نظرًا لأن نماذجها قد طرحت افتراضات تحتمل الصحة والخطأ؛ على سبيل المثال، تفترض النماذج أننا نعرف النطاق المناخي الكامل الذي يمكن لكل نوع أن يعيش فيه، وكذلك العلاقة الدقيقة بين تقلص الموائل ومعدلات الانقراض. لذلك، يجب النظر إلى هذه النتائج على أنها تشير إلى الاتجاه المحتمل لمعدلات الانقراض، وليس بالضرورة إلى الحجم الدقيق لها. ومع ذلك، تُظهر هذه الدراسة ودراسات علمية أخرى حجم التهديد الكبير الذي يواجه التنوع البيولوجي على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تُبرز حساسية النظم البيولوجية لحجم ومعدل الاحترار الذي سيحدث في المستقبل.

ولحماية التنوع الحيوي فوائد كبيرة أخرى للمجتمع البشري. ففي عام ٢٠٢٠، توقفت الحياة في العالم بسبب جائحة كوفيد-١٩. وكانت أحد الأسباب التي جعلت كوفيد-١٩ مرضًا تنفسيًّا معقدًا وخطيرًا، بل مميتًا، أنه فيروس حيواني المنشأ انتقل من حيوانٍ آخر وتحوَّر ليصيب الإنسان. ومن ثَم، يحمل الفيروس بصمة وراثية غير معروفة لأجهزتنا المناعية، مما يؤخر قدرتنا على تطوير أجسام مضادة قادرة على مكافحة العدوى. يبدو أنه من المرجح على نحو متزايد أن التجارة غير القانونية في الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الخفافيش وآكل النمل الحرشفي عبر «الأسواق الرطبة» غير الإنسانية في الصين وجنوب شرق آسيا هي ما سمحت بانتقال الفيروس بين الأنواع. استُدل على المخاطر العالية جدًّا لتفشي مثل هذه الفيروسات الحيوانية المنشأ من مراتٍ سابقة تفشَّت فيها فيروسات مثل إنفلونزا الطيور المرتبطة بفيروس «إتش ٥ إن ١» عام ١٩٩٦، وتفشي مرض السارس في عام ٢٠٠٢-٢٠٠٣. في كلتا المرتين، حُظرت الأسواق الرطبة الصينية مؤقتًا ثم سُمح لها باستكمال نشاطها. ومن هنا تنشأ حاجة ملحة لحماية التنوع البيولوجي والحياة البرية واحترامهما لمنع تفشي مثل هذه الأمراض الحيوانية المنشأ. يتعين على الحكومة الصينية والحكومات الأخرى تعزيز التغيير الثقافي إلى جانب فرض قيود تنظيمية تدريجية لحماية الحياة البرية؛ ومن ثَم حماية البشر أيضًا.

الصحة البشرية

الآثار الصحية المحتملة لتغيُّر المناخ هائلة حيث ستشكل إدارتها تحديًا جسيمًا. فمن المتوقع أن يؤدي تغيُّر المناخ إلى زيادة الوفيات الناجمة عن موجات الحر والجفاف، وحرائق الغابات، والعواصف، والفيضانات. كما يُهدد الإنتاجَ الغذائي درجاتُ الحرارة المرتفعة ومعدلاتُ هطول الأمطار المتفاوتة. يُعزى ذلك إلى انخفاض الإنتاجية نتيجة زيادة المخاطر التي يتعرض لها العاملون بانتظام في الهواء الطلق مثل عمال البناء والمزارعين. كما أشير إلى احتمالية انخفاض معدل الوفيات في بعض البلدان، نظرًا لوفاة العديد من كبار السن بسبب الطقس البارد، ومن ثَم فإن فصول الشتاء الأكثر دفئًا قد تقلل من هذه الوفيات. إلا أن هذا الرأي ثبت عدم صحته، حيث كشفت أبحاث حديثة أن تحسين المساكن والرعاية الصحية وارتفاع الدخل وزيادة الوعي بمخاطر البرد هي المسئولة عن انخفاض وفيات الشتاء في المملكة المتحدة منذ عام ١٩٥٠، بينما في الولايات المتحدة كانت الوفيات المرتبطة بحرارة الصيف أعلى بمعدل أربعة أضعاف الوفيات الناجمة عن البرد خلال العقود الثلاثة الماضية. ومن ثَم، فإن تكيف العديد من المجتمعات مع المناخ البارد وتحسين الحماية للأفراد الأكثر عرضة للمخاطر يعني أن فصول الشتاء الأكثر دفئًا لن يكون لها تأثير يُذكر — إن وُجد — في خفض معدل الوفيات.

في تقرير صدَر عام ٢٠٠٩ من كلية لندن الجامعية، ونُشر في دورية «لانسيت» تحت عنوان «إدارة الآثار الصحية لتغيُّر المناخ»، جرى تحديد مجالين رئيسيين قد يؤثران في صحة مليارات الأشخاص وهما: المياه والغذاء. فالتهديد الأشد خطورة على صحة الإنسان هو انعدام القدرة على الوصول إلى مياه الشرب العذبة. فلا يزال يوجد حتى يومنا هذا مليار شخص ليس لديهم مصدر دائم لمياه شرب نظيفة وآمنة. وشح المياه النظيفة لا يقتصر تأثيره على حدوث مشكلات صحية كبيرة مثل الجفاف، بل إن المياه الملوثة أيضًا تحتوي على عدد هائل من الأمراض والطفيليات. كما أن الزيادة السكانية على مستوى العالم، خاصةً في المناطق الحضرية، تُشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية. فمن المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغيُّر المناخ — بما في ذلك التغيُّرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار ومستويات سطح البحر — إلى عواقب متفاوتة على توفر المياه العذبة حول العالم. فعلى سبيل المثال، ستؤثر التغيُّرات في جريان الأنهار على إنتاجية الأنهار والخزانات، ومن ثَم تجديد إمدادات المياه الجوفية. كما أن ارتفاع معدل التبخر سيؤثر على موارد المياه، وسيسهم في ملوحة الأراضي الزراعية المروية. وقد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية. حاليًّا، يعيش نحو مليارَي شخص، أي ربع سكان العالم، في دول تعاني من إجهادٍ مائي. وتشير التقديرات إلى أنه في حال عدم اتخاذ أي إجراءات للتخفيف من تغيُّر المناخ، فقد تصل هذه النسبة إلى ٥٠٪ من سكان العالم بحلول عام ٢٠٥٠. وسيتركز ٨٠٪ من هؤلاء في الدول النامية.

من المرجح أن يكون لتغيُّر المناخ التأثير الأكبر في البلدان التي يرتفع فيها معدل الاستهلاك النسبي مقارنة بالإمدادات المتاحة. أما المناطق التي تتمتع بوفرة في الموارد المائية فستحصل على ما يفوق احتياجها نتيجة زيادة الفيضانات. وكما أشير سابقًا، فإن النماذج الحاسوبية تتنبأ بهطول أمطار أكثر غزارة، مما يترتب عليه حدوث فيضانات جارفة في أوروبا، بينما — وعلى سبيل المفارقة — قد لا تتأثر نسبيًّا البلدان التي تعاني حاليًّا من شح المياه (مثل تلك التي تعتمد على تحلية المياه). أما البلدان التي تقع بين هذين الطرفين، ولا تمتلك تاريخًا أو بنية تحتية للتعامل مع نقص المياه، فستكون الأكثر تضررًا. وفي وسط آسيا وشمال أفريقيا وجنوبها، ستتراجع معدلات هطول الأمطار بدرجة كبيرة، كما ستتفاقم جودة المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة جريان الملوثات. أضف إلى ذلك الزيادةَ المتوقعة في التفاوت السنوي لهطول الأمطار، مما سيجعل الجفاف أكثر شيوعًا. لذا، فإن الدول التي صُنِّفت على أنها الأكثر عرضة للخطر هي التي تحتاج إلى البدء في التخطيط منذ الآن للحفاظ على مواردها المائية والتعامل مع المخاطر المتزايدة للفيضانات أو أحدهما؛ لأن ما يهدد صحة الإنسان هو انعدام البنية التحتية لمواجهة الجفاف والفيضانات وليس نقص المياه أو وفرتها.

يعتمد الأمن الغذائي على ثلاث ركائز أساسية: (١) توافر الغذاء – هل يُنتج ما يكفي؟ (٢) إمكانية الحصول على الغذاء – هل يمكن للناس تحمل تكلفته؟ (٣) والاستقرار – هل الغذاء متوفر دائمًا؟ وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإننا ننتج حاليًّا غذاءً يكفي احتياجات ١٠ مليارات شخص، وهو ما يغطي بسهولةٍ الزيادة السكانية المتوقعة خلال هذا القرن. لكن هناك ٨٢١ مليون شخص على حافة المجاعة اليوم، أي بزيادةٍ قدرها ٢٥ مليون شخص خلال خمس سنوات فقط. وهذا ببساطة لأنه ليس لديهم مال كافٍ لشراء الطعام. يشكل تغيُّر المناخ تهديدًا على توافر الغذاء واستقراره، حيث يؤثر على إنتاج الغذاء والسلع الزراعية الأخرى. يجب أيضًا الأخذ في الحسبان الظواهر الجوية المتطرفة. مع تزايد عولمة الاقتصاد، أصبح عدد قليل جدًّا من الدول مكتفيًا ذاتيًّا من الغذاء الأساسي، ومن ثَم تُعَد الواردات الغذائية ذات أهمية كبيرة. يمكن أن تتأثر تكلفة المواد الغذائية الأساسية تأثرًا كبيرًا بالطلب العالمي، والدعم الزراعي الوطني، وحظر التصدير، والكوارث الطبيعية، لكن التأثير الأكبر يأتي من المضاربة على الغذاء في الأسواق العالمية. في عامَي ٢٠٠٨-٢٠٠٩، شهدت أسعار الغذاء ارتفاعًا بنسبة ٦٠٪، بينما في عامَي ٢٠١١-٢٠١٢ قفزت الأسعار بنسبة ٤٠٪، وارتبطت كلتا الزيادتين بالمضاربة على الغذاء. لذا، يمكن ربط عجز الكثيرين على تحمل تكلفة الغذاء الأساسي، وما يترتب عليه من سوء تغذية ومجاعات، مباشرةً بالمضاربة على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية في لندن ونيويورك وطوكيو.

يشكل انتقالُ الأمراض المعدية التي تتأثر مباشرة بالعوامل المناخية تهديدًا آخر لصحة الإنسان. سيؤثر تغيُّر المناخ بالأخص على الأمراض المحمولة بالنواقل؛ أي الأمراض التي تنقلها كائنات حية أخرى، مثل الملاريا التي ينقلها البعوض. تتميز العوامل المعدية والكائنات الحاملة لها بحساسيتها لعوامل مثل درجة الحرارة، ودرجة حرارة المياه السطحية، والرطوبة، والرياح، ورطوبة التربة، والتغيُّرات في توزيع الغابات. لذا، من المتوقع أن يؤثر تغيُّر المناخ والأنماط الجوية المتغيِّرة على المدى (خطوط الطول ودوائر العرض)، والشدة، وموسمية العديد من الأمراض المعدية الأخرى التي تنقلها الحشرات. على سبيل المثال، ثمة علاقة قوية بين ارتفاع درجة حرارة سطح البحر ومستوى سطح البحر، وشدة وباء الكوليرا في بنجلاديش. ومع تغيُّر المناخ المتوقع في المستقبل والارتفاع الناتج عنه في مستوى سطح البحر النسبي لبنجلاديش، قد تصبح أوبئة الكوليرا أكثر شيوعًا.

بوجه عام، فإن ارتفاع مستوى الاحترار والرطوبة الناجمة عن تغيُّر المناخ سيعزز انتقال الأمراض. وفي ظل الزيادة المحتملة لانتقال العديد من هذه الأمراض كنتيجة تلقائية لتغيُّر المناخ، يجب أن نتذكر أن قدرتنا على السيطرة على الأمراض ستتغيَّر أيضًا. يمكن توقع وجود لقاحات جديدة أو محسَّنة؛ يمكن السيطرة على بعض الأنواع الناقلة للعدوى باستخدام المبيدات الحشرية. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض الشكوك والمخاطر: على سبيل المثال، استخدام المبيدات الحشرية على المدى الطويل يعزز تكاثر السلالات المقاوِمة، فضلًا عن القضاء على العديد من المفترسات الطبيعية للآفات.

من أبرز الأمراض المحمولة بالنواقل الملاريا حيث يُصاب حاليًّا نحو ٥٠٠ مليون شخص حول العالم. يُعَد النوع الطفيلي المسبِّب للملاريا هو المتصورة النشيطة التي تنقلها بعوضة الأنوفيلة. ويؤثر في قدرة البعوض على نقل الملاريا عاملان مناخيان أساسيان، هما درجة الحرارة وهطول الأمطار. تشير التقييمات حول التأثير المحتمل لتغيُّر المناخ العالمي في معدلات الإصابة بالملاريا إلى زيادة واسعة النطاق في المخاطر بسبب توسع المناطق المواتية لانتقال المرض. وبالفعل في السنوات الخمس الماضية، كانت المناطق المرتفعة المواتية لانتقال الملاريا في أفريقيا أعلى بنسبة ٣٩٪، وفي شرق آسيا أعلى بنسبة ١٥٠٪ مقارنة بمنتصف خمسينيات القرن العشرين. وتشير النماذج الرياضية التي تحدد المناطق ذات درجات الحرارة المناسبة لبعوض الملاريا إلى أنه بحلول ثمانينيات القرن الحادي والعشرين، قد تزيد نسبة تعرض البشر للملاريا إلى ٢–٤٪ (ما يعادل ٢٦٠–٣٢٠ مليون شخص). تظهر الزيادة المتوقعة بوضوحٍ أكبر عند حدود المناطق المتوطنة بالملاريا وفي المرتفعات داخل تلك المناطق. يجب تفسير التغيُّرات في خطر الإصابة بالملاريا على أساس الظروف البيئية المحلية، وتأثيرات التنمية الاجتماعية الاقتصادية، وبرامج أو قدرات مكافحة الملاريا. كما أن تغيُّر المناخ سيخلق ظروفًا مثالية لتكاثر بعوض الأنوفيلة في جنوب إنجلترا، وأوروبا القارية، وشمال الولايات المتحدة.

ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن انتشار العديد من الأمراض الاستوائية مرتبط بالتنمية. فحتى أربعينيات القرن العشرين، كان مرض الملاريا متوطنًا في فنلندا وبولندا وروسيا، و٣٦ ولاية أمريكية بما في ذلك واشنطن، وأوريجون وأيداهو ومونتانا ونورث داكوتا ونيويورك وبنسلفانيا ونيوجيرسي. لذلك، على الرغم من أن تغيُّر المناخ قادر على توسيع نطاق انتشار العديد من هذه الأمراض الاستوائية، فإن تجربة أوروبا والولايات المتحدة تشير إلى أن مكافحة الملاريا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية والموارد: التنمية لضمان المراقبة الفعالة للمرض، والموارد لتأمين جهود قوية للقضاء على البعوض وأماكن تكاثره.

| ارتفاع درجات الحرارة عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية | التأثيرات المحتملة لتغير المناخ |

|---|---|

| ١,٥ درجة مئوية |

• تأثيرات جسيمة على النظام البيئي للشعاب المرجانية في المياه الدافئة. • تأثيرات كبيرة على النظم البيئية والأنواع المعرضة للخطر (المناطق القطبية، والأراضي الرطبة، والغابات الضبابية). • زيادة الفيضانات الساحلية والنهرية. • زيادة الظواهر الجوية المتطرفة. • زيادة تفشي الأمراض المعدية المدارية. • زيادة الوفيات والأمراض المرتبطة بالحرارة. |

| ٢-٣ درجات مئوية |

• النزوح من جزر المالديف والمارشال وتوفالو والعديد من الدول الجزرية الصغيرة. • نُفوق كبير في نظام الشعاب المرجانية في المياه الدافئة. • تغييرات كبيرة في المناطق القطبية مع وقوع خسائر كبيرة في الجليد البحري القطبي. • زيادة كبيرة في الظواهر الجوية المتطرفة وانتشار الأمراض المعدية. • زيادة كبيرة في الأمراض والوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الواقعة على دوائر عرض منخفضة. • تأثيرات كبيرة على النظم البيئية والأنواع المعرضة للخطر (المناطق القطبية، والأراضي الرطبة، والغابات الضبابية، وغابات المنجروف). • زيادة كبيرة في الفيضانات الساحلية والنهرية حول العالم. • تأثيرات كبيرة في مصايد الأسماك الواقعة على دوائر عرض منخفضة. • انخفاض في غلات المحاصيل والإنتاجية لا سيما في المناطق المدارية وشبه المدارية. |

| ٣-٤ درجات مئوية |

• تأثيرات كبيرة على كل النظم البيئية بما في ذلك زيادة كبيرة في انقراض الأنواع. • نفوق كل الشعاب المرجانية في المياه الدافئة والباردة. • ذوبان البحر الجليدي تمامًا في القطب الشمالي خلال فصل الصيف، وارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بمقدار ٨ درجات مئوية. • اختفاء غالبية الأنهار الجليدية الجبلية بما في ذلك جميع الغطاء الثلجي على جبل كليمنجارو (تنزانيا). • زيادة كبيرة في الظواهر الجوية المتطرفة وانتشار الأمراض المعدية. • انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي والسمكي والموارد المائية المتاحة. • سيصبح الأمن الغذائي والمائي من القضايا السياسية والإنسانية الكبرى. • زيادة الهجرة الجماعية القسرية بسبب الظروف البيئية. • انخفاض مصارف الكربون في اليابسة والمحيطات، مما يسرع من وتيرة تغيُّر المناخ. |

| ٤-٥ درجات مئوية |

• خسائر كارثية في النظم البيئية ونفوق الأنواع حول العالم. • تسارع ذوبان الصفائح الجليدية في غرب القطب الجنوبي وجرينلاند، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر عالميًّا. • تأثر خُمس سكان العالم بالفيضانات والنزوح من المدن الساحلية الكبرى. • تسارع الهجرة الجماعية القسرية بسبب العوامل البيئية، وتصاعد النزاعات حول الموارد. • في العديد من البلدان، تظل درجات الحرارة الصيفية باستمرار فوق ٤٠ درجة مئوية. • يصبح شائعًا موجات الحر التي تصل درجات حرارتها إلى ٥٠ درجة مئوية. • يعاني أكثر من ٣,٥ مليارات شخص من الإجهاد المائي. • تتسبب حرائق الغابات في تلوث هوائي كبير وأزمات صحية للإنسان. • ينهار الإنتاج الغذائي العالمي، مما يؤدي إلى انتشار سوء التغذية والمجاعة. |

| ٥-٦ درجات مئوية فأعلى | لا داعي للوصول إلى هذا الوضع. |