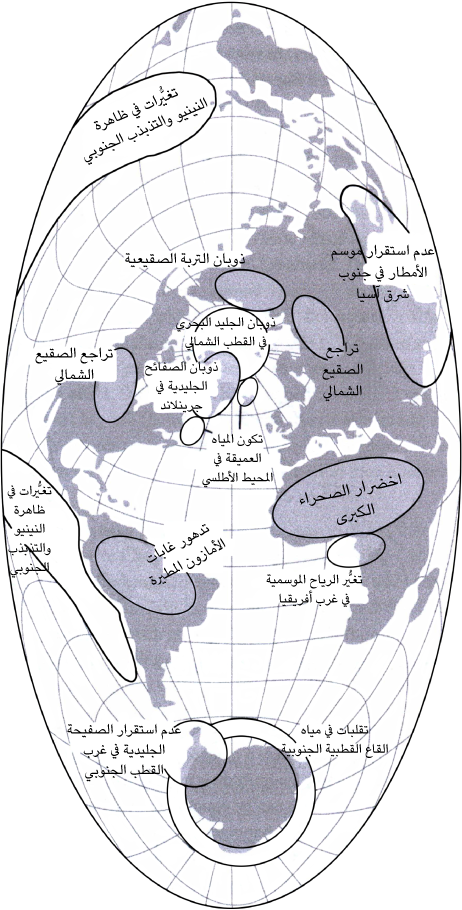

مفاجآت المناخ

العتبات ونقاط التحول

-

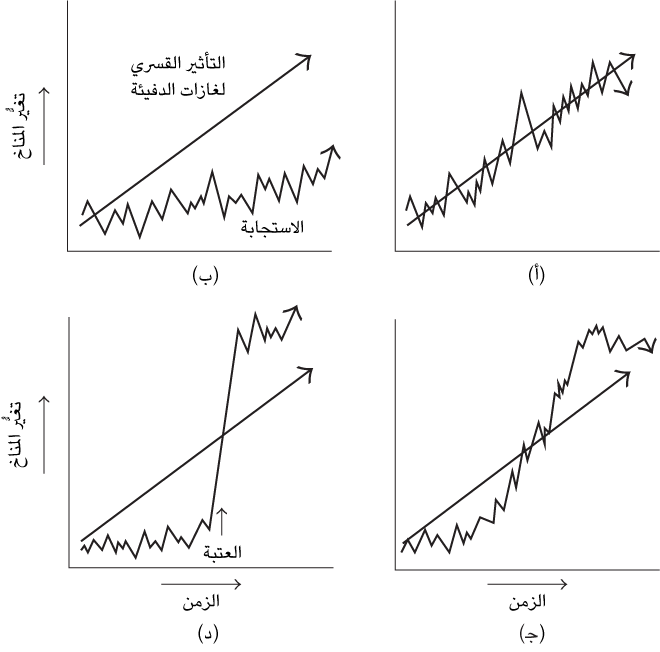

(أ)

استجابة خطية لكنها متأخرة (الشكل ٦-٢أ). في هذه الحالة، يستجيب النظام المناخي لزيادة غازات الدفيئة استجابةً متأخرة لكنها مباشرة، حيث يتناسب حجم الاستجابة مع عامل القسر الإضافي. يمكن مقارنة هذا السيناريو بدفع سيارة على طريق مستوٍ. في البداية لا يحدث شيء؛ إذ يجب التغلب على الاحتكاك قبل أن تبدأ السيارة في التحرك. بمجرد حدوث ذلك، يُستخدم معظم الطاقة الموظَّفة في الدفع لتحريك السيارة إلى الأمام. مثال على هذا هو ارتفاع حرارة المحيطات الذي يتأخر حدوثه نتيجة القصور الذاتي الحراري لمثل هذه المسطحات المائية الضخمة.

-

(ب)

استجابة خفيفة أو محدودة (الشكل ٦-٢ب). في هذه الحالة، قد يكون تأثير غازات الدفيئة قويًّا، ويكون الجزء المعني من النظام المناخي محميًّا بطريقة ما، فتصبح الاستجابة ضئيلة جدًّا. يمكن تشبيه ذلك بمحاولة دفع سيارة إلى أعلى تل: بغض النظر عن مقدار الطاقة التي تبذلها في محاولة دفع السيارة، فإنها لن تتحرك كثيرًا. مثال على ذلك الصفيحة الجليدية في شرق المنطقة القطبية الجنوبية التي ظلت مستقرة في ظل درجات حرارة كانت أعلى بكثير من درجات الحرارة الحالية.

-

(جـ)

استجابة متأخرة وغير خطية (انظر الشكل ٦-٢ﺟ). في هذه الحالة، يُظهِر النظام المناخي استجابة أولية بطيئة تجاه التأثيرات الناجمة عن غازات الدفيئة، لكن استجابته بعد ذلك تصبح غير خطية. وهذا احتمال وارد ما لم ندرك مدى قدرة النظام المناخي على مفاقمة التغيُّرات. يمكن تشبيه هذا السيناريو بسيارة قريبة من قمة تل: إذ يتطلب دفع السيارة إلى قمة التل بعض الجهد؛ ومن ثَم بعض الوقت؛ وهذا ما يُسمَّى بتأثير المقاومة. بمجرد وصول السيارة إلى القمة، يتطلب دفعها لأسفل جهدًا بسيطًا؛ ومن ثَم تبدأ في النزول سريعًا من التل سواء بمساعدة أو من دونها. وفي حال وصولها إلى السفح، تستمر السيارة في الحركة بعض الوقت — وهو ما يُعرف بتجاوز الاستجابة — ثم تتباطأ من تلقاء نفسها وتستقر في حالة جديدة.

-

(د)

الاستجابة العتبية (انظر الشكل ٦-٢د) في هذه الحالة، تكون الاستجابة في البداية ضئيلة جدًّا في ذلك الجزء من النظام المناخي تجاه قسر غازات الدفيئة. ومع ذلك، عند الوصول إلى عتبة معينة، تحدث كل الاستجابات خلال فترة زمنية قصيرة جدًّا، وفي خطوة واحدة كبيرة. في العديد من الحالات، قد تكون الاستجابة أكبر بكثير مما يمكن توقعه من حجم القسر، ويمكن الإشارة إلى هذا بمصطلح «تجاوز الاستجابة». هذا السيناريو يشبه مشهدًا في نهاية الفيلم الأصلي «المهمة الإيطالية» (ذا إيتاليان جوب)، حيث كانت الحافلة معلقة على حافة الجرف: ما دامت التغييرات ضئيلة للغاية، فلن يحدث شيء على الإطلاق. لكن عند الوصول إلى نقطةٍ حرجة (يمثلها الوزن في هذه الحالة)، تهوي الحافلة (وسبائك الذهب المسروقة) من الجرف إلى وادٍ ضيق أدناه. المثال الذي ينطبق على هذا المشهد قد يكون الصفائح الجليدية في جرينلاند التي بدأت في الذوبان؛ فقد يتسارع ذوبانها فجأة، مما يسبب انهيارًا كارثيًّا.

في حالات أيضًا تصبح فيها العتبة نقطة تحوُّل. يمكنك التفكير في العتبة باعتبارها نقطة يحدث عندها تغيير في النظام يمكن تداركه. لكن نقطة التحول هي عتبة عند تجاوزها، ينتقل النظام إلى حالة لا رجعة فيها. إحدى التعقيدات الإضافية عند تقييم ما إذا كان تغيُّر المناخ سيتسبَّب في عتبة بسيطة أو نقطة تحول هي تفرعات داخل النظام المناخي. هذا يعني أن القوة المطلوبة لدفع النظام المناخي في اتجاهٍ واحد متجاوزًا العتبة يختلف عن قوة الدفع المطلوبة للرجوع عنه. هذا يعني أنه بمجرد تجاوز عتبة المناخ، يصبح من الصعب كثيرًا دفعه في الاتجاه المعاكس، وفي بعض الحالات قد يكون في الواقع غير قابل للرجوع عنه.

يشيع استخدام مصطلح «نقاط التحول» في مناقشات وأبحاث تغيُّر المناخ. لكن يجب التأني عند استخدامه نظرًا لوجود استخدامين له. أولهما، الإشارة إلى نقاط تحول المناخ، وهي تحولات واسعة النطاق في نظام المناخ لا رجعة فيها، مثل ذوبان الجليد الذي لا رجعة فيه أو إطلاق كميات ضخمة من غاز الميثان من قاع المحيطات. أما الاستخدام الآخر فيتعلق بنقاط التحول المجتمعية التي تحدث عندما يؤثر تغيُّر المناخ تأثيرًا كبيرًا في منطقة أو بلدٍ ما. على سبيل المثال، يُعَد الانزياح الشمالي لحزام الأمطار الموسمية في جنوب شرق آسيا مسافة ٢٠٠ ميل (٣٢٢ كيلومترًا تقريبًا) تحولًا طفيفًا من الناحية المناخية، وليس نقطة تحول مناخية جذرية. لكن بالنسبة إلى الدول التي لم تعد تهطل فيها الأمطار، أو تلك التي تهطل فيها لأول مرة، فإن مثل هذا الانزياح يُشكل نقطة تحول مناخية كبرى؛ لأن طقسها قد تغيَّر إلى الأبد.

ذوبان الصفائح الجليدية

إن توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام ٢١٠٠ — في حالة عدم فرض قيود كبيرة على انبعاثات الكربون — تتراوح بين ٠,٥٠ متر و١,٣ متر. وأكبر مصدر لعدم اليقين في هذه التقديرات هو مدى مساهمة ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند والمنطقة القطبية الجنوبية بحلول نهاية القرن. يُقدَّر حاليًّا أن جرينلاند تفقد أكثر من ٢٣٠ جيجا طن من الجليد سنويًّا، أي بزيادة تعادل سبعة أضعاف عما كانت عليه منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين. أما المنطقة القطبية الجنوبية، فإنها تفقد نحو ١٥٠ جيجا طن سنويًّا، أي زيادة خمسة أضعاف خلال الفترة ذاتها. ويأتي معظم هذا الفقد من منطقتَي شبه الجزيرة الشمالية للقطب الجنوبي وقطاع بحر أموندسن في غرب القطب الجنوبي. تُشكِّل جرينلاند والقطب الجنوبي معًا إحدى المفاجآت المناخية المحتملة الأكثر إثارةً للقلق. إذا ذابت الصفائح الجليدية الكبيرة هناك بالكامل، فإن إسهامها في ارتفاع مستوى سطح البحر عالميًّا سيكون على النحو الآتي: قرابة ٧ أمتار من جرينلاند، وقرابة ٨,٥ أمتار من الصفائح الجليدية في غرب القطب الجنوبي، ونحو ٦٥ مترًا من الصفائح الجليدية في شرق القطب الجنوبي. هذا بالمقارنة مع ٠,٣ متر فحسب إذا ذابت كل الأنهار الجليدية الجبلية. تُظهر بيانات المناخ القديم أن الصفائح الجليدية الضخمة في شرق القطب الجنوبي قد تشكَّلت قبل ٣٥ مليون سنة بسبب العزل التكتوني التدريجي للقطب الجنوبي، وأنها قد ظلت مستقرة بالفعل في مناخات أكثر دفئًا بكثير. لذلك، لدى علماء المناخ درجة عالية جدًّا من الثقة في أن الصفائح الجليدية في شرق القطب الجنوبي ستبقى مستقرة خلال هذا القرن.

يساور العلماءَ قلقٌ كبير من تسارع ذوبان الجليد في جرينلاند أو غرب القطب الجنوبي بوتيرة سريعة خلال اﻟ ١٠٠ سنة القادمة. حتى لو كانت كل هذه الصفائح الجليدية قد بدأت مرحلة الذوبان، فهناك قيد فيزيائي على السرعة التي يذوب بها الجليد. يُعزى ذلك إلى الوقت الذي تستغرقه الحرارة حتى تتغلغل إلى الصفائح الجليدية. تخيل أنك تُسقِط مكعب الثلج في كوب من القهوة الساخنة. أنت تعلم أنه سيذوب بالكامل، لكن الحرارة تستغرق وقتًا حتى تتغلغل إلى وسط مكعب الثلج. يتدفق معظم الجليد من الصفائح الجليدية عبر تيارات جليدية للوصول إلى البحر، وهناك حد لكمية الجليد التي يمكن لهذه التيارات أن تنقلها. وفقًا لأسوأ السيناريوهات التي يطرحها علماء بارزون في علم الجليد، فإن هذه الصفائح الجليدية قد تساهم في رفع مستوى سطح البحر بما يتراوح بين متر واحد و١,٥ متر بحلول نهاية هذا القرن، مما يُهدد سكان العديد من المناطق الساحلية حول العالم. هناك كذلك جدل علمي حول مصير الصفائح الجليدية في جرينلاند والقطب الجنوبي خلال اﻟ ١٠٠ عام القادمة. حتى لو لم يحدث ذوبان كبير خلال هذا القرن، فإننا نكون قد بدأنا الطريق نحو ذوبان لا رجعة فيه خلال القرن التالي. إن انبعاثات الكربون التي نُطلقها خلال العقود القليلة القادمة قد تحدد المستقبل البعيد للصفائح الجليدية ومصادر رزق مليارات الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من السواحل.

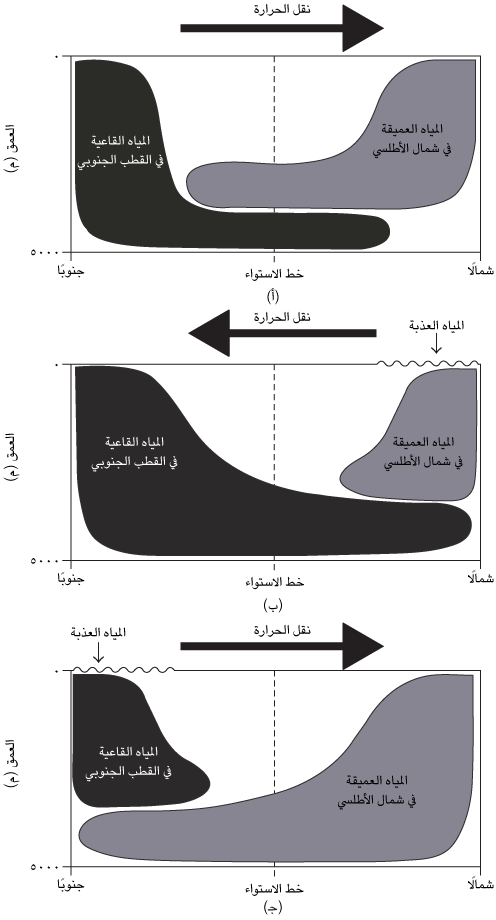

دوران المحيط العميق

يُعَد دوران المحيط أحد العوامل الرئيسية التي تتحكم في مناخ كوكبنا. في الواقع، إن المحيط العميق هو وحده المؤهل لتحفيز واستدامة التغيُّرات المناخية الداخلية الطويلة الأجل (من مئات إلى آلاف السنين)؛ وذلك لكِبَر حجمه، وقدرته على اختزان الحرارة، وقصوره الذاتي. في شمال المحيط الأطلسي، يحمل تيار الخليج المتجه نحو الشمال الشرقي، مياهًا سطحية دافئة ومالحة من خليج المكسيك وصولًا إلى البحار النوردية. تزداد ملوحة تيار الخليج بسبب كمية التبخر الهائلة التي تحدث في منطقة البحر الكاريبي، مما يؤدي إلى إزالة الرطوبة من المياه السطحية وتركيز الأملاح في مياه البحر. بينما يتدفق تيار الخليج شمالًا، يبرد تدريجيًّا. ويؤدي الجمع بين ارتفاع نسبة الملوحة والانخفاض التدريجي في درجة الحرارة إلى زيادة كثافة المياه السطحية. ومن ثَم، عندما تصل المياه إلى المحيطات ذات الملوحة المنخفضة نسبيًّا شمال آيسلندا، تكون المياه السطحية قد بردت بدرجة كافية لتصبح كثيفة بما يكفي لتغوص في أعماق المحيط. فيساعد «السحب» الناتج عن غوص هذه الكتلة المائية الكثيفة في الحفاظ على قوة تيار الخليج الدافئ، مما يضمن استمرار تدفق تيار المياه الاستوائية الدافئة إلى شمال شرق المحيط الأطلسي، مُرسلًا كتلًا هوائية معتدلة عبر القارة الأوروبية. ووفقًا للحسابات، فإن تيار الخليج يوفر طاقة تعادل ٢٧ ألف ضعف الطاقة التي تولدها كل محطات الطاقة في بريطانيا مجتمعة. وإن كنت في شك من مدى فائدة تيار الخليج للمناخ الأوروبي، يمكنك المقارنة بين فصل الشتاء في المناطق الواقعة على دائرة العرض نفسها لكنها على جانبَي المحيط الأطلسي؛ مثلًا قارنْ لندن بمنطقة لابرادور، أو لشبونة بمدينة نيويورك. أو الأفضل من ذلك هو المقارنة بين غرب أوروبا والساحل الغربي لأمريكا الشمالية، حيث توجد علاقة جغرافية مشابهة بين المحيط والقارة؛ فكِّر في ألاسكا واسكتلندا الواقعتين على نفس دائرة العرض تقريبًا.

لقد مر أكثر من ٣٠ عامًا منذ أن طُرِح احتمال حدوث توقف كارثي لدوران المحيط العميق؛ ولهذا بُذِلت جهود هائلة في هذا الصدد. أظهرت عمليات المراقبة ضعف تيار الخليج بنسبة ١٥٪ منذ منتصف القرن العشرين. كما تشير الأدلة المجمعة من مراقبة المحيطات وتوقعات النماذج المناخية المستقبلية في أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، إلى أن توقف تيار الخليج يُعَد أمرًا مستبعدًا تمامًا في القرن الحادي والعشرين. كما تظهر النماذج ضعفًا كبيرًا في انقلاب دوران المحيط الأطلسي الشمالي في هذا القرن، لا سيما في سيناريوهات الانبعاثات المرتفعة، وتكمن المشكلة في جهلنا بنقطة التحول المحتملة التي قد تؤدي إلى توقف دوران المحيط العميق. علاوة على ذلك، إذا تسارع ذوبان جرينلاند أو غرب القطب الجنوبي، فسوف تتدفق كميات هائلة من المياه العذبة إلى المحيطات، مما يسبب اضطرابًا كبيرًا في دوران المحيط العميق.

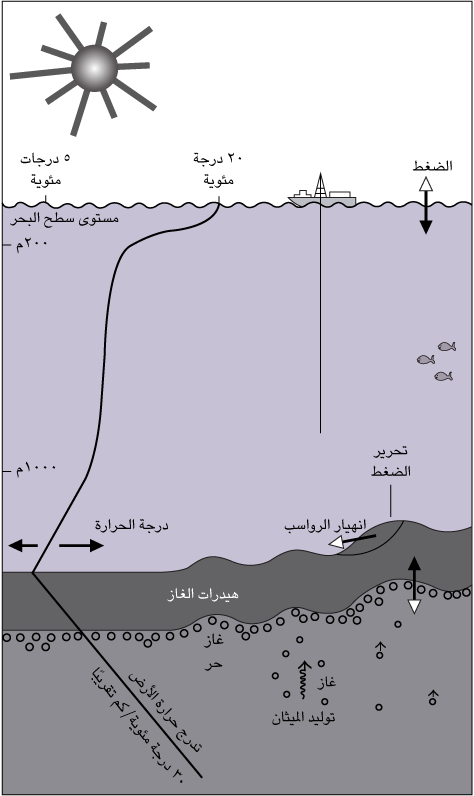

هيدرات الغاز

إن السبب وراء قلق العلماء الشديد بشأن هذه القضية هو وجود أدلة تشير إلى حدوث تأثير مفرط لظاهرة الدفيئة قبل ٥٥ مليون سنة، خلال ما يُعرف بالحد الأقصى للحرارة في العصر الباليوسيني-الإيوسيني. خلال هذه الظاهرة الحرارية، يعتقد العلماء أنه أُطلق نحو ١٥٠٠ جيجا طن من هيدرات الغاز. وقد أدى هذا الضخ الهائل لغاز الميثان في الغلاف الجوي إلى تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري الطبيعي، مما ترتب عليه ارتفاع إضافي في درجة الحرارة بمقدار ٥ درجات مئوية. لكن لا يزال هناك جدل كبير حول الحد الأقصى للحرارة في العصر الباليوسيني-الإيوسيني. على سبيل المثال، هل كان إطلاق غاز الميثان من هيدرات الغاز هو السبب الرئيسي للاحترار، أم إطلاق ثاني أكسيد الكربون الناتج عن مرحلة من النشاط البركاني الهائل الذي حدث في الفترة نفسها تقريبًا؟

تُجمِع الآراء الحالية على أن احتياطيات الهيدرات الغازية في المحيط ستظل على الأرجح مستقرة في هذا القرن. تشكل الهيدرات الغازية طبقة صلبة في قاع المحيط. ويتحكم في عمق هذه الطبقة تدرُّجُ الحرارة الأرضية، فكلما وصلت لنقطة أعمق في الرواسب البحرية، ارتفعت الحرارة بمعدل نحو ٣٠ درجة مئوية/كم. وعند عمقٍ معين، تصبح الحرارة مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن لهيدرات الغاز أن تبقى، فيتجمع غاز الميثان هناك كغازٍ حر في الرواسب. مع تغيُّر درجات حرارة المحيط، يجب أن تنتقل التغيُّرات الحرارية عبر طبقة الهيدرات الغازية الصلبة إلى الطبقة السفلية حتى يذوب جزء منها. إذا كانت هذه العملية بطيئة بما يكفي، فإن الغاز المحرر ينتقل لأعلى في عمود رواسب المحيط، ويتجمد مرة أخرى عند مستوًى أعلى. ومع ذلك، إذا لم يوضع حد لانبعاثات الكربون، فقد نشهد تسارعًا في هذه العملية بحلول القرن القادم، مما يؤدي إلى إطلاق جزء من غاز الميثان المخزَّن في أعماق المحيطات.

من الواضح أن هيدرات الغاز الموجودة أسفل ما كان يُعرف سابقًا بالتربة الصقيعية تذوب بالفعل، حيث رُصِدت فقاعات غازية في العديد من البحيرات الكندية والسيبيرية. مع ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي، سترتفع درجات الحرارة بمقدار ضعف المتوسط العالمي في المناطق القطبية الشمالية، مما سيُعجِّل من ذوبان هيدرات الغاز. ومع ذلك، لا يزال لدينا نقص في المعلومات حول كمية غاز الميثان المخزنة تحت مناطق التربة الصقيعية في العالم. لذلك، في الوقت الحالي، تشير أفضل التقديرات لدينا إلى أن الاحترار العالمي بمقدار ٣ درجات مئوية قد يؤدي إلى إطلاق ما بين ٣٥ جيجا طن و٩٤٠ من الكربون، مما قد يضيف إلى درجات الحرارة العالمية بين ٠,٠٢ إلى ٠,٥ درجة مئوية.

تدهور الأمازون

في عام ١٥٤٢، قاد فرانسيسكو دي أوريانا أول رحلة بحرية أوروبية إلى نهر الأمازون. في أثناء هذه الرحلة الجريئة، واجهت البعثة مقاومة كبيرة من الهنود المحليين؛ حيث كانت نساء إحدى القبائل محاربات شرسات لدرجة أنهن كن يدفعن المحاربين الذكور أمامهن بالرماح. وهكذا سُمي النهر تيمنًا بالمحاربات الشهيرات في الأساطير اليونانية اللاتي عُرِفن بالأمازونيات. وهذا يجعل فرانسيسكو دي أوريانا واحدًا من المستكشفين الأقل حظًّا في ذلك العصر؛ لأنه في الظروف العادية كان من المفترض أن يُسمى النهر باسمه. يصب نهر الأمازون نحو ٢٠٪ من إجمالي المياه العذبة التي تصل إلى المحيطات. ويُعَد حوض الأمازون هو أكبر حوض تصريف في العالم؛ إذ يغطي مساحة تبلغ ٧٠٥٠٠٠٠ كيلومتر مربع؛ أي ما يعادل تقريبًا مساحة أوروبا. نهر الأمازون هو نتاج الرياح الموسمية التي تضرب الأمازون، وتجلب معها كل صيف أمطارًا غزيرة. وهذا بدوره يُنتج الامتداد المذهل من الغابات المطيرة التي تدعم أعلى تنوع بيولوجي وأكبر عدد من الأنواع في أي منطقة في العالم.

انطلقت بوادر القلق بشأن احتمالية تدهور غابات الأمازون المطيرة من دراسة رائدة نشرَها عام ٢٠٠٠ زملاءُ في مركز هادلي التابع لمكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة. كان نموذجهم المناخي هو الأول من نوعه الذي يُدرِج التأثير التفاعلي بين الغطاء النباتي والمناخ، ويشير إلى أن الاحترار العالمي بحلول عام ٢٠٥٠ قد يُطيل موسم الجفاف الشتوي في منطقة الأمازون. ولكي تبقى غابات الأمازون المطيرة على قيد الحياة، فإن احتياجها لا يقتصر على كمية كبيرة من الأمطار خلال الموسم الرطب، لكنها تحتاج أيضًا إلى موسم جفاف قصير نسبيًّا حتى لا تجف. وفقًا لنموذج مركز هادلي، يمكن أن يتسبب تغيُّر المناخ في تحول المناخ العالمي نحو حالة أشبه بظاهرة النينيو، بالإضافة إلى تعرض أمريكا الجنوبية إلى موسم جفاف أطول بكثير. يستخدم كيم ستانلي روبنسون، في روايته «أربعون علامة للمطر»، مصطلح «هايبرنينو» للإشارة إلى الحالة المناخية الجديدة. لا يمكن لغابات الأمازون المطيرة الصمود أمام هذا الفصل الجاف الذي سيمتد فترةً أطول، وسيحل محلها السافانا (المراعي العشبية الجافة) التي يمكن العثور عليها حاليًّا إلى الشرق والجنوب من حوض الأمازون. والسبب في هذا الإحلال هو أن فترات الجفاف الممتدة ستؤدي إلى حرائق الغابات التي تدمر أجزاءً كبيرة من الغابات المطيرة. وهذا بالضبط ما شوهد خلال موجتَي الجفاف الشديدتين اللتين ضربتا الأمازون في عامَي ٢٠٠٥ و٢٠١٠. كما أن حرائق الغابات تعيد الكربون المخزن في الغابات المطيرة إلى الغلاف الجوي، مما يُسرع من وتيرة تغيُّر المناخ. بعد ذلك، ستسيطر السافانا على تلك المناطق المحروقة؛ لأنها متكيفة مع موسم الجفاف الطويل، لكن إمكانية تخزين الكربون في السافانا لكل كيلومتر مربع أقل بكثير مقارنة بالغابات المطيرة.

تُعَد نمذجة استجابة غابات الأمازون لتغيُّر المناخ أمرًا معقدًا بسبب وجود تأثيرات تفاعلية إيجابية وسلبية. على سبيل المثال، تؤدي المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى إضفاء تأثير «التسميد الكربوني» على النباتات والأشجار، مما يعزز عملية التمثيل الضوئي والنمو. كما تجعل النباتات أكثر كفاءة في استخدام المياه؛ ومن ثَم أكثر تحملًا للجفاف؛ مما يعوض بعض التأثيرات الناتجة عن موسم الجفاف الأطول المتوقع. لم تكشف النماذج المناخية الأخرى عن مثل هذا التدهور الحاد، كما أن المراجعة الحالية التي اضطلعت بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ تشير إلى استبعاد استمرار تدهور غابات الأمازون المطيرة خلال هذا القرن إذا بقيت غابات الأمازون على حالها. والإشكالية الكبرى تكمن في الجزئية الأخيرة؛ إذ شهدت معدلات إزالة الغابات في ظل قيادة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ارتفاعًا، مصحوبةً بزيادة في حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق كثيرة لم تكن تعاني منها سابقًا؛ وهذا يشير إلى أن الكثير منها أُشعِل عمدًا. إن إزالة وقطع غابات الأمازون والغابات الأخرى المطيرة حول العالم سيجعلها أكثر هشاشة أمام تغيُّر المناخ، مما يزيد بشدة من احتمالية تعرُّضها لتدهور كارثي.

لقد أثر تغيُّر المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية بالفعل في كوكبنا، وقد يكون له تأثير جذري أكبر خلال اﻟ ٨٠ عامًا القادمة. بالإضافة إلى ذلك، يعرب العلماء باستمرار عن مخاوفهم من المفاجآت المحتملة في النظام المناخي العالمي التي ربما تُسهم في تفاقم تغيُّر المناخ في المستقبل. وكما ذكرنا من قبل، تشمل هذه الاحتمالات بدء ذوبان جرينلاند و/أو القارة القطبية الجنوبية على نحو لا رجعة فيه؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر عدة أمتار خلال القرن القادم. كما قد يتغيَّر دوران المحيط العميق المعتمد على شمال المحيط الأطلسي، مما يؤدي إلى حدوث ظواهر طقس موسمية متطرفة في أوروبا. وقد تبدأ غابات الأمازون المطيرة في التدهور نتيجة التأثيرات المشتركة لإزالة الغابات وتغيُّر المناخ، مما يتسبَّب في فقدان قدر هائل من التنوع البيولوجي وزيادة انبعاثات الكربون إلى الغلاف الجوي، وعليه يتفاقم الاحترار العالمي. أخيرًا، هناك خطر إطلاق كميات إضافية من غاز الميثان المنبعث من هيدرات الغاز الموجودة تحت المحيطات والتربة الصقيعية، مما قد يُعجِّل من وتيرة تغيُّر المناخ. إحدى الطرق لضمان تجنب أسوأ آثار تغيُّر المناخ وتقليل احتمالية المفاجآت المناخية تتمثل في الحفاظ على تغيُّر المناخ عند أدنى مستوًى ممكن. يتطلع زعماء عالمنا إلى محاولة الحد من تغيُّر المناخ عند مستوًى يزيد بمقدار ١,٥ درجة مئوية فقط عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. في الفصل السابع، نستعرض كيف توصلوا إلى هذا القرار وكيف يأملون في تحقيقه.