سياسات تغيُّر المناخ

مقدمة

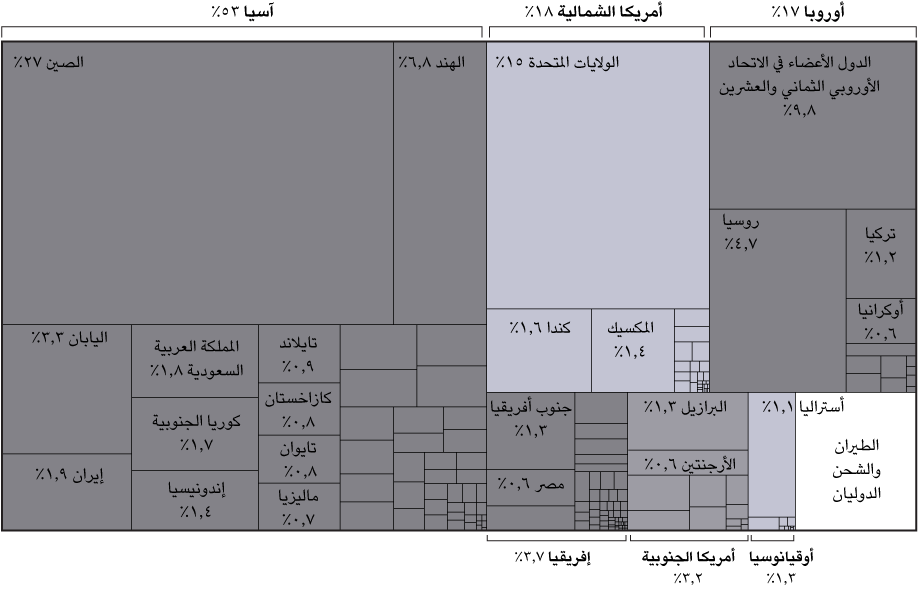

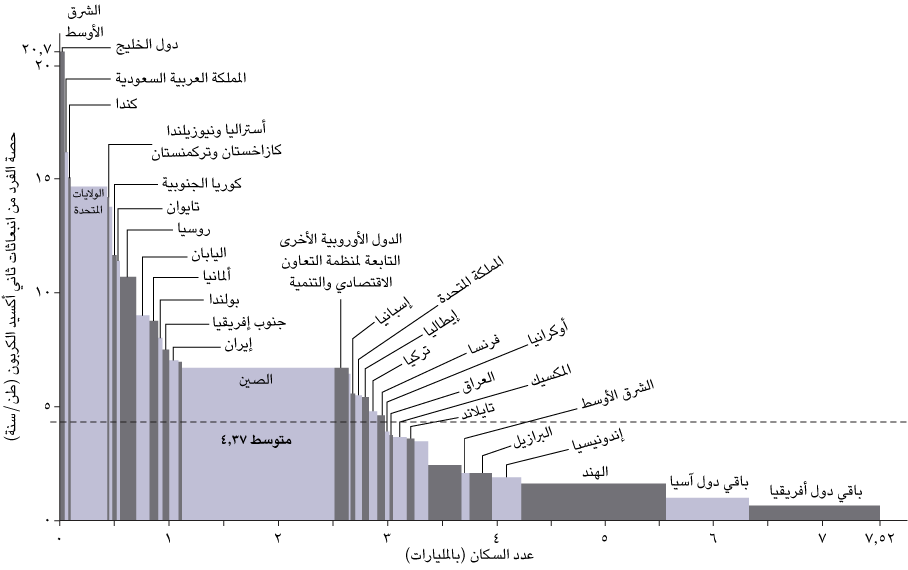

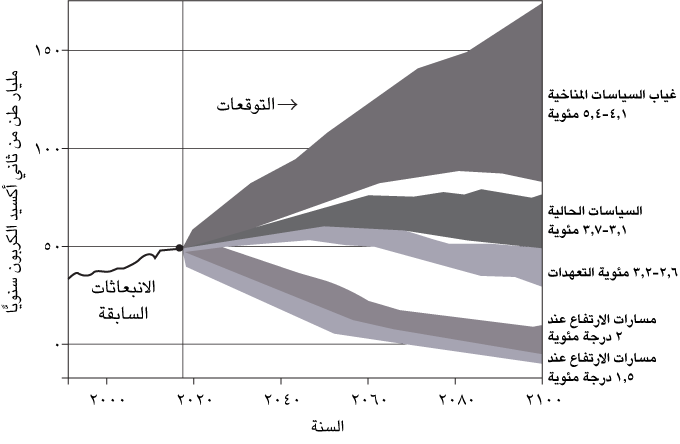

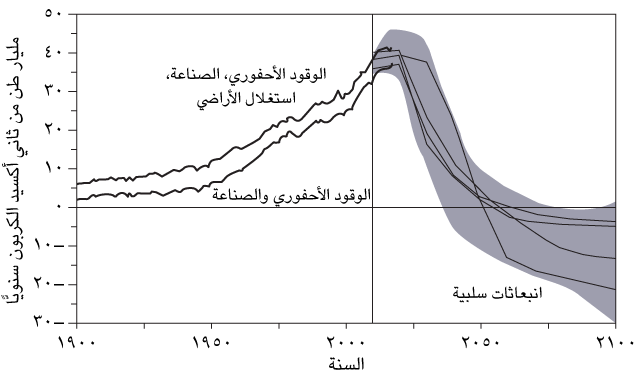

إن النهج الأكثر منطقية لمشكلة تغيُّر المناخ هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة خفضًا كبيرًا. في اجتماع باريس للمناخ عام ٢٠١٥، اتفق قادة العالم على ضرورة الحفاظ على الزيادة في درجة الحرارة العالمية ما دون ٢ درجة مئوية، مع السعي إلى تحقيق الهدف المثالي، وهو ١,٥ درجة مئوية. على الرغم من هذا الاتفاق، استمرت انبعاثات الكربون العالمية في الارتفاع كل عام. وكان الاستثناء الوحيد هو عام ٢٠٢٠ عندما أدى الإغلاق العالمي على إثر جائحة كوفيد-١٩ إلى خفض الانبعاثات بنحو ٧٪. وكان لتوقف كل الرحلات الجوية وحركة السيارات حول العالم تأثيرٌ محدود في إجمالي التلوث بغازات الدفيئة. في الواقع، كانت انبعاثات الكربون العالمية في عام ٢٠٢٠ في ظل الجائحة مماثلة لتلك التي رُصدت في عام ٢٠٠٦. ويُعزى ذلك إلى محدودية التغيير في إنتاج الطاقة خلال الجائحة؛ لكن كانت هناك دعوات من قطاع الأعمال والمجتمع المدني حول العالم بأن يكون التعافي بعد الجائحة منخفض الكربون.

مفاوضات تغيُّر المناخ

كيوتو ١٩٩٧

منذ تأسيس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ كانت دول العالم «الأطراف» تجتمع سنويًّا في مؤتمر الأطراف لدفع المفاوضات قُدمًا. وبعد خمس سنوات فقط من إنشاء الاتفاقية خلال الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في ١٣ ديسمبر ١٩٩٧، جرت صياغة أول اتفاقية دولية، وهي بروتوكول كيوتو. نص البروتوكول على المبادئ العامة لمعاهدةٍ عالمية تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، ونصَّت بالأخص على أن تسعى كل الدول المتقدمة إلى خفض انبعاثاتها بحلول الفترة ٢٠٠٨–٢٠١٢ بنسبة ٥,٢٪ مقارنة بمستوياتها عام ١٩٩٠. جرى التصديق على بروتوكول كيوتو وتوقيعه في مدينة بون في ٢٣ يوليو ٢٠٠١؛ وبذلك أصبح معاهدةً قانونية. انسحبت الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس بوش، من مفاوضات المناخ في مارس ٢٠٠١، ومن ثَم لم توقع على بروتوكول كيوتو خلال اجتماع بون. فكان هذا الانسحاب ضربة قاسية للمعاهدة نظرًا لأن الولايات المتحدة تنتج نحو ربع نسبة تلوث ثاني أكسيد الكربون في العالم. علاوة على ذلك، خُفِّضت الأهداف التي حددها بروتوكول كيوتو خلال اجتماع بون لضمان انضمام اليابان وكندا وأستراليا. وأخيرًا، جعلت أستراليا بروتوكول كيوتو مُلزمًا قانونيًّا في ديسمبر ٢٠٠٧.

لم تضم المعاهدةُ دولًا نامية. وكان الهدف من ذلك تحقيق العدالة في توزيع المسئولية بناءً على الإرث التاريخي للانبعاثات التي تسببت بها الدول المتقدمة. وكان يُفترض حينها أن الدول النامية ستنضم إلى الاتفاقية التي ستُعقَد بعد عام ٢٠١٢. دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في ١٦ فبراير ٢٠٠٥ بعد أن صادقت روسيا على المعاهدة، وبذلك استُوفي الشرط الذي يقضي بتوقيع ما لا يقل عن ٥٥ دولة تمثِّل أكثر من ٥٥٪ من الانبعاثات العالمية.

كوبنهاجن ٢٠٠٩

عُلِّقت آمال ضخمة على الدورة ١٥ لمؤتمر الأطراف (كوبنهاجن) المنعقد في ٢٠٠٩، على الرغم من أنها جاءت بعد عام من الأزمة المالية العالمية. وكان يُتوقع طرح التزامات جديدة قابلة للقياس لضمان الانتقال السلس من بروتوكول كيوتو إلى اتفاقية ما بعد عام ٢٠١٢. حينها نُصِّب باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعدَّ خطةً غير مشروطة لتخفيض الانبعاثات بنسبة ٢٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠ استنادًا إلى مستويات الانبعاث عام ١٩٩٠، إلى جانب تحديد هدف مشروط يرتفع إلى ٣٠٪ إذا تبنت الدول المتقدمة الأخرى أهدافًا ملزمة. وكان معظم الدول المتقدمة الأخرى لديها ما تقدمه. فالنرويج كانت على استعداد لتخفيض الانبعاثات بنسبة ٤٠٪، واليابان بنسبة ٢٥٪ استنادًا إلى الخط الأساسي للانبعاثات عام ١٩٩٠. حتى الولايات المتحدة الأمريكية عرضت تخفيضًا بنسبة ١٧٪ استنادًا إلى الخط الأساسي للانبعاثات عام ٢٠٠٥، وهو ما يعادل انخفاضًا نسبته ٤٪ مقارنة بمستويات الانبعاث عام ١٩٩٠. لكن مؤتمر كوبنهاجن شهد فشلًا ذريعًا. أولًا، كانت الحكومة الدنماركية قد أساءت تقدير أهمية المؤتمر واستضافته في مكان صغير للغاية. لذلك، في الأسبوع الثاني عندما وصل كل وزراء الدول رفيعي المستوى وفرق الدعم الخاصة بهم، لم يكن هناك مساحة كافية مما أدى إلى حرمان العديد من المنظمات غير الحكومية من دخول مفاوضات المؤتمر. ثانيًا، كان واضحًا أن المفاوضين كانوا غير مستعدين لوصول الوزراء؛ وعليه لم يتم التوصُّل لأي اتفاق. أدى ذلك إلى تسريب ما يُعرف باسم «النص الدنماركي» الذي يحمل عنوانًا فرعيًّا، وهو «اتفاقية كوبنهاجن» الذي تضمن إجراءات مقترحة للحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى ٢ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. أثار ذلك جدلًا بين الدول المتقدمة والدول النامية حيث كان النص جديدًا تمامًا، وظهر فجأة في منتصف المؤتمر. فاتهمت الدولُ النامية الدولَ المتقدمة بالعمل خلف الأبواب المغلقة وإبرام اتفاقية تناسبها دون طلب موافقة الدول النامية. واستنكر رئيس مجموعة ٧٧، لومومبا ستانيسلاوس دي أبينج قائلًا: «إنه نص غير متوازن إلى حد كبير، ويهدف إلى الإفشال التام لمفاوضات دامت لعامين. إنه لم يعترف بمقترحات الدول النامية ولم يعكس صوتها.»

جاءت من الولايات المتحدة الضربة القاضية لإبرام اتفاقية بشأن أهدافٍ ملزمة. وصل باراك أوباما قبل يومين فقط من نهاية المؤتمر، وعقد اجتماعًا بين الولايات المتحدة والدول الأساسية (البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند، والصين) مستبعدًا دول الأمم المتحدة الأخرى، ووضع ما يُعرف ﺑ «اتفاق كوبنهاجن». اعترف اتفاق كوبنهاجن بالأساس العلمي الذي يدعو إلى ضرورة إبقاء الارتفاع في درجات الحرارة دون درجتين مئويتين، لكنه لم يتضمن الأساس الزمني لتحقيق هذا الهدف، ولا الالتزامات اللازمة لخفض الانبعاثات التي تُعَد ضرورية لتحقيق هذا الهدف. أُهمِلت المقترحات السابقة التي كانت تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ١,٥ درجة مئوية، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠. وكان الاتفاق الذي جرى التوصل إليه غير ملزم، حيث أُمهلَت الدول حتى يناير ٢٠١٠ لتقديم أهدافها الطوعية. كما أُوضِح أن أي دولة وقَّعت على اتفاق كوبنهاجن تكون بذلك قد خرجت من بروتوكول كيوتو. ومن ثَم، تمكنت الولايات المتحدة من الابتعاد عن الأهداف الملزمة لبروتوكول كيوتو الذي كان من المفترض أن يسري تنفيذه حتى عام ٢٠١٢، وتبنت بدلًا من ذلك نهجًا ضعيفًا يعتمد على الالتزامات الطوعية. لخص الوفد البوليفي الطريقة التي جرى التوصل بها إلى اتفاق كوبنهاجن بأنها كانت «غير ديمقراطية، وغير شفافة، وغير مقبولة». كما كان الوضع القانوني لاتفاق كوبنهاجن غير واضح؛ إذ اكتفت الأطراف بأخذه بعين الاعتبار دون الموافقة عليه رسميًّا، في حين وافقت عليه ١٢٢ دولة، ثم ارتفع العدد لاحقًا إلى ١٣٩ دولة.

تلقَّت الثقة في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ضربة أخرى عندما كُشف في يناير ٢٠١٤ أن المفاوضين التابعين للحكومة الأمريكية كانوا قد حصلوا على معلومات أثناء المؤتمر من خلال التنصت على اجتماعات وفود أخرى مشاركة في المؤتمر. وأظهرت الوثائق التي سرَّبها إدوارد سنودن كيف كانت وكالة الأمن القومي الأمريكية تراقب الاتصالات بين الدول قبل المؤتمر وأثناءه. وكشفت الوثائق المسرَّبة أن وكالة الأمن القومي قدمت للمندوبين الأمريكيين تفاصيل مسبقة عن الخطة الدنماركية من أجل «إنقاذ» المحادثات في حال فشلها، وكذلك تفاصيل عن جهود الصين قبل المؤتمر لتنسيق موقفها مع موقف الهند.

باريس ٢٠١٥

في عام ٢٠١٧، تعرَّض اتفاق باريس لانتكاسة كبيرة. فقد أعلن الرئيس ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حيث رأى أنه غير عادل ومنحاز لصالح الدول النامية. ووفقًا للمادة ٢٨ من اتفاق باريس، لا يمكن لأي دولة تقديم إشعار بالانسحاب من الاتفاق قبل مرور ٣ سنوات على تاريخ بدء سريانه في تلك الدولة. وبذلك، كان أقرب تاريخ ممكن لانسحاب الولايات المتحدة فعليًّا هو ٤ نوفمبر ٢٠٢٠، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٠. وكان من بين أول الإجراءات التي اتخذها الرئيس المنتخب حديثًا — جو بايدن — هو إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس.

واجه الرئيس الجديد حينها تحدياتٍ إضافية؛ إذ إنه خلال السنوات الأربعة من رئاسة ترامب، ألغِي ما يقرب من ١٠٠ قانون ولائحة بيئية أو كانت في طريقها إلى الإلغاء. وشملت هذه التعديلات التراجع عن معايير كفاءة الوقود وانبعاثات المركبات التي وضعتها إدارة أوباما، والتخفيف من معايير انبعاثات الفحم لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، بالإضافة إلى إضعاف لوائح الإضاءة الفعالة، مما يعني أن المصابيح الكهربائية الأقل كفاءة لا تزال متاحة للبيع بعد عام ٢٠٢٠.

وافق الرئيس ترامب على خطَّي أنابيب نفط كانا موضع جدل («كيستون إكس إل» و«داكوتا أكسيس»)، وسمح بالتنقيب عن النفط في معظم المياه الأمريكية، كما فتح ملجأ الأحياء البرية الوطني في القطب الشمالي أمام عمليات الحفر والتنقيب، مما أدى إلى توسع هائل في استكشاف النفط والغاز. في عام ٢٠٢١، ألغى الرئيس بايدن كل هذه الأوامر التنفيذية، وأعاد انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس، واستثمر بكثافة في التكنولوجيا والبنية التحتية المنخفضة الكربون، كما تعهَّد بخفض انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة بنسبة ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام ٢٠٥٠.

مؤتمرا جلاسكو ٢٠٢١، وشرم الشيخ ٢٠٢٢

في عام ٢٠٢١، استضافت المملكة المتحدة وإيطاليا مؤتمر الأطراف في دورته ٢٦ في مدينة جلاسكو بعد تأجيله عامًا بسبب جائحة كوفيد-١٩. كان هذا المؤتمر أول تقييم عالمي عقب اتفاق باريس، حيث قدمت الدول مساهماتها المحددة وطنيًّا أو تعهداتها بخفض انبعاثات غازات الدفيئة. تكشف المساهمات المقدمة أن أكثر من ٩٠٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي أصبح الآن خاضعًا لأهداف تحقيق صافي الانبعاثات الصفري. وفي حال تنفيذ كل هذه المساهمات الوطنية، فمن الممكن إبقاء الارتفاع في درجة الحرارة العالمية بين ٢,٤ درجة مئوية و٢,٧ درجة مئوية. ومع ذلك، لا يزال هذا بعيدًا كل البعد عن الهدف المحدد في اتفاق باريس، وهو ١,٥ درجة مئوية، والذي أُعيد التأكيد عليه في ميثاق جلاسكو للمناخ الذي وقَّعت عليه كل الدول البالغ عددها ١٩٧ دولة. لذلك، طُلب من الدول تقديم مساهمات محددة وطنيًّا جديدة وأكثر طموحًا لمؤتمر الأطراف في دورته ٢٧ في مصر عام ٢٠٢٢، مما كسر دورة السنوات الخمس لاتفاق باريس. ومع ذلك، لم يتحقق الهدف المنشود، وعليه أُطلِقت دعوة جديدة لعقد الدورة ٢٨ من مؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتحدة. دعا ميثاق جلاسكو للمناخ أيضًا إلى التخفيض التدريجي لاستخدام الفحم ورفع الدعم عن الوقود الأحفوري غير الفعال، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُذكر فيها الوقود الأحفوري في أي معاهدة مناخية دولية. كما نجح مؤتمر الأطراف في دورته ٢٦ في استكمال المادة ٦ التي تتضمن القواعد واللوائح المنظمة لمراقبة وتداول انبعاثات الكربون ومصارفها بين الدول والشركات الأخرى. في عام ٢٠٢٢، لم يُحرز تقدم كبير خلال الدورة ٢٧ من مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ. وجرى التوصل إلى اتفاق لإنشاء صندوق «الخسائر والأضرار»، إلا أن مسألة مَن سيدفع ومَن يحق له المطالبة لا تزال بحاجة إلى اتفاق في الاجتماعات المستقبلية. أما الوعد الذي قُطِع عام ٢٠١٠ بتقديم ١٠٠ مليار دولار أمريكي سنويًّا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية لدعم عملية خفض الكربون بوتيرة سريعة، فلم يتحقق بعد.

هل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ بها خلل؟

لقد أُشير إلى عدة ثغرات في نهج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ. وفيما يأتي أبرزها:

تداول الكربون

دافع العديد من السياسيين عن اعتماد خطط لتداول حقوق إطلاق الكربون سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. ويُعَد نظام «تحديد سقف الانبعاثات وتداولها» من أكثر الأنظمة نجاحًا حيث يحدد السياسيون سقفًا للانبعاثات، وهو الحد الأقصى المسموح به من التلوث، ثم ينشأ نظام تداول يتيح للصناعات المختلفة تداول حقوق إطلاق الانبعاثات الكربونية. ومن المُسلَّم به أن الصناعات المختلفة قادرة على تقليل انبعاثاتها بمعدلات وتكاليف متفاوتة، لكن هذا النظام يسمح بالتوصُّل إلى النهج الأكثر فعالية من حيث التكلفة. وقد أثبت هذا النوع من الأنظمة نجاحه في الولايات المتحدة بالحد من تلوث الهواء عن طريق تداول حقوق إطلاق انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروز. فقد ألزم قانون الهواء النقي الأمريكي عام ١٩٩٠ شركات المرافق الكهربائية بخفض انبعاثاتها من هذه الملوثات بمقدار ٨,٥ ملايين طن مقارنة بمستويات عام ١٩٨٠. وأشارت التقديرات الأولية في عام ١٩٨٩ إلى أن تكلفة الامتثال لهذا القانون ستبلغ ٧,٤ مليارات دولار أمريكي، في حين أشار تقريرٌ صدر عام ١٩٩٨، مستندًا إلى بيانات الامتثال الفعلية، إلى أن التكلفة كانت أقل من مليار دولار أمريكي.

تغطي برامج وطنية أو إقليمية لتداول الكربون حاليًّا ما يزيد على ١٣٪ من انبعاثات الكربون العالمية. وتشمل هذه الأنظمة برامج في الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية واليابان والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي. يُعَد مخطط تداول حقوق إطلاق الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي هو البرنامج الأكبر والأطول لتبادل حقوق إطلاق الكربون. فهو يغطي أكثر من ١١ ألف منشأة يصل صافي استهلاكها من الطاقة إلى٢٠ ميجا واط، ويشمل قطاعات توليد الكهرباء، إنتاج المعادن الحديدية، صناعة الأسمنت، مصافي تكرير البترول، صناعة اللُّب والورق، صناعة الزجاج. يشمل مخطط تداول حقوق إطلاق الانبعاثات ٣١ دولة من بينها ٢٨ دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى آيسلندا والنرويج وليختنشتاين. كما يشمل هذا المخطط نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي، و٤٠٪ من إجمالي انبعاثاته من غازات الدفيئة. وفقًا لنظام «تحديد سقف الانبعاثات وتداولها»، يُحدَّد سقف الانبعاثات بناءً على إجمالي غازات الدفيئة التي قد تطلقها المنشآت في كل دولة. تُطرَح «حصص الانبعاثات» بعد ذلك في مزاد أو تخصص لجهة أخرى دون مقابل، ويمكن بعد ذلك تداولها. يتعين على المنشآت مراقبة انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون والإبلاغ عنها، مما يضمن تقديم ما يكفي من حصص الانبعاثات إلى السلطات المختصة لتغطية انبعاثاتها. في حال تجاوز الانبعاثات الحد المسموح به وفقًا للحصة المخصصة، يجب على المنشأة شراء حصص إضافية من منشآت أخرى. وعلى العكس، إذا تمكنت المنشأة من خفض انبعاثاتها على نحوٍ فعَّال، يمكنها بيع الرصيد المتبقي من حصتها في إطلاق الانبعاثات. يسمح هذا النظام بالتوصُّل إلى أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لخفض الانبعاثات دون تدخل كبير من الحكومة. نُظِّم مخطط تداول حقوق إطلاق الانبعاثات على أربع مراحل: ٢٠٠٥–٢٠٠٧، ٢٠٠٨–٢٠١٢، ٢٠١٣–٢٠٢٠، و٢٠٢١–٢٠٣٠. في كل مرحلة، انخفض العدد الإجمالي للأرصدة المتاحة، بينما ارتفع عدد القطاعات والصناعات المساهمة؛ وقد اعتُمد هذا النهج التدريجي لدفع الانبعاثات نحو الانخفاض بأسرع ما يمكن. في عام ٢٠٢٠، قُدِّر أن مخطط تداول حقوق إطلاق الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي قد ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من مليار طن بين عامَي ٢٠٠٨ و٢٠١٦، أي ما يعادل ٣,٨٪ من إجمالي الانبعاثات على مستوى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تعرض ذلك المخطط لانتقادات بسبب عدم دقة الحدود القصوى للانبعاثات، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر حصص الكربون. في المملكة المتحدة، كان إضافة «حد أدنى لسعر الكربون» أو الحد الأدنى لسعر الكربون الذي حددته الحكومة أمرًا ضروريًّا لإخراج الفحم من مزيج مصادر الطاقة.

مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

إن فكرة تطوير وسيلة لمكافحة إزالة الغابات في إطار مفاوضات تغيُّر المناخِ طُرحَت لأول مرة في الدورة ١١ من مؤتمر الأطراف عام ٢٠٠٥ في مونتريال، وأُطلِق عليها «مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها». وجرى الاتفاق مبدئيًّا على برنامج الأمم المتحدة لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها في الدورة ١٣ من مؤتمر الأطراف عام ٢٠٠٧ في بالي. ثم أُدخلت تعديلات على البرنامج ليصبح «المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها»، حيث تشير كلمة «المعززة» إلى مجموعة من الضمانات لحماية السكان المحليين، بالإضافة إلى ضمانات لحماية النظام البيئي والتنوُّع الحيوي المحلي. يُنظر إلى مبادرة خفض الانبعاثات أو النسخة المعززة منها على أنها حل مربح للجميع، حيث يمكنه حماية الغابات والأنظمة البيئية، وتعزيز إعادة التشجير، وحماية سكان الغابات وتعويضهم عن فقدان مصادر دخلهم نتيجة استغلال أراضيهم التي خضعت للحراجة. وقبل انطلاق وتمويل أي مشروع ضمن المبادرة المعززة، يجب التثبت منه لضمان تحقيق نتائج مربحة لكل الأطراف.

في الدورة ١٩ من مؤتمر الأطراف المنعقد في عام ٢٠١٣، أخضِعت مبادرة خفض الانبعاثات إلى عملية تطوير أخرى، وجرى الاتفاق على «إطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات»، حيث تضمن كيفية المراقبة والقياس والإبلاغ والتحقق من التغيُّرات في الغابات والاعتمادات المرتبطة بها. وقد استُكملت باقي القرارات المعلَّقة بشأن المبادرة المعززة في الدورة ٢١ من مؤتمر الأطراف في باريس عام ٢٠١٥، بما في ذلك كيفية الإبلاغ عن تدابير الحماية باستخدام أساليب غير قائمة على السوق، وكيفية احتساب المزايا غير المرتبطة بالكربون. وهكذا، بحلول عام ٢٠١٥، اكتمل دليل قواعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ الخاص بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأشجار وتدهورها. وقد شُجعت كل الدول على تنفيذ المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات ودعمها، حيث ورد ذلك في المادة ٥ من اتفاق باريس. وكان ذلك جزءًا من مادة أوسع نطاقًا تنص على ضرورة أن تتخذ كل الدول إجراءات لحماية وتعزيز مصارف ومخزونات غازات الدفيئة، مثل الغابات.