الحلول

مقدمة

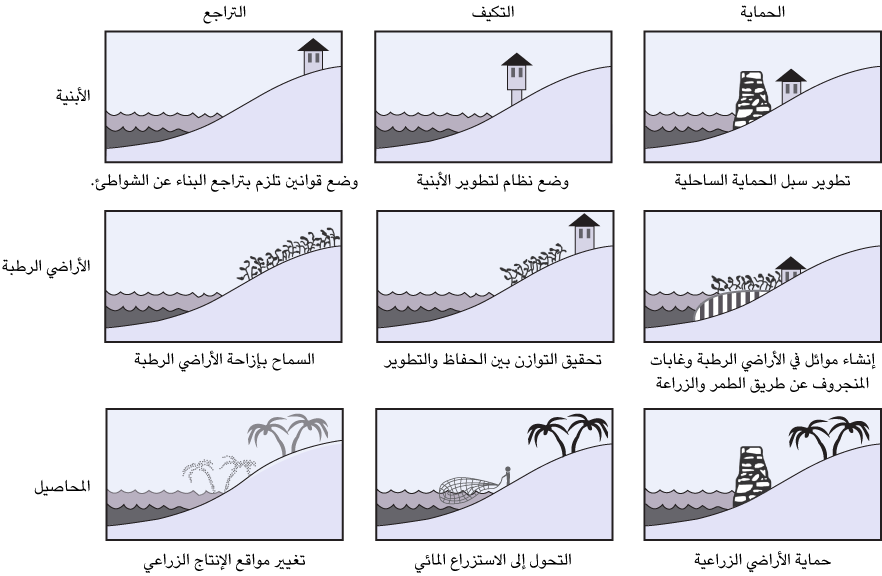

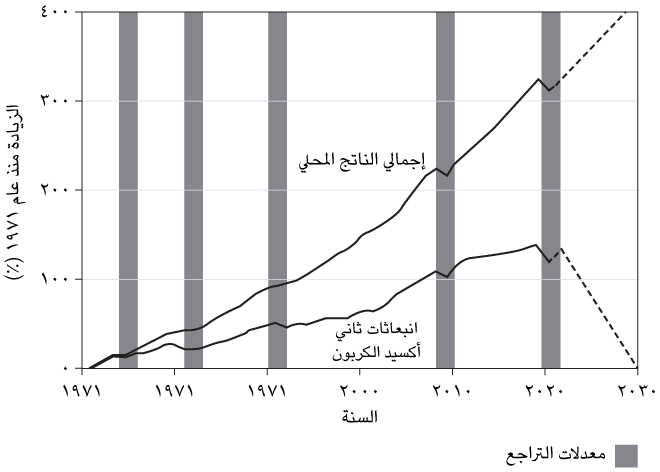

هناك ثلاثة أنواع من الحلول لمواجهة تغيُّر المناخ. الحل الأول هو التكيُّف متمثلًا في توفير الحماية للسكان من تأثيرات تغيُّر المناخ. والحل الثاني هو التخفيف الذي يهدف في أبسط معانيه إلى تقليل بصمتنا الكربونية؛ ومن ثَم عكس اتجاه انبعاثات غازات الدفيئة المتزايدة دائمًا. وثالثهما هو الهندسة الجيولوجية التي تتضمن استخراج ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع من الغلاف الجوي أو تعديل المناخ العالمي.

التكيف

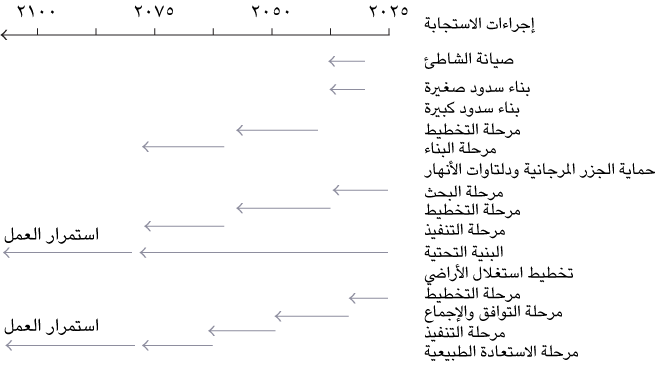

يتمثَّل التهديد الأساسي الناشئ عن تغيُّر المناخ في عدم القدرة على التنبؤ به (انظر الفصل السادس). كما أُشير سابقًا، يستطيع البشر العيش ضمن نطاق واسع من المناخات، بدءًا من الصحاري الحارقة وصولًا إلى المناطق القطبية المتجمدة، لكننا استطعنا التأقلم مع هذه البيئات بفضل قدرتنا على التنبؤ بالظروف الجوية المتطرفة التي يجب علينا مواجهتها. ومع ازدياد تأثيرات تغيُّر المناخ، ستصبح الأحوال الجوية أكثر تطرفًا وأقل قابلية للتنبؤ بها. لذا، فإن التكيف على المستويين المادي والاجتماعي ضروري لحماية حياة الناس وسبل عيشهم.

يجب علينا أيضًا أن نأخذ التكيفات الاجتماعية والتغيُّرات في سلوك الأفراد في الاعتبار. فبعد موجة الحر التي ضربت أوروبا عام ٢٠٠٣، أعادت فرنسا تقييم استجابتها الصحية للأزمة من كل الجوانب. لقد غيَّرت كل شيء، بما في ذلك: سبل التواصل مع الجمهور، الفحوصات الصحية للأفراد الأكثر ضعفًا، الاستجابات الصحية المحلية، بالإضافة إلى إجراءات دخول المستشفيات والخطط العلاجية. تُقدَّر نسبة انخفاض عدد الوفيات في موجات الحر التالية بأكثر من ٧٥٪ بفضل هذه التكيفات الاجتماعية. في حين ستتمثل القضية الرئيسية في العديد من الدول في الأمن الغذائي والمائي، وعليه سيصبح ضروريًّا وضع السياسات التي تضمن حصول الناس على الغذاء والمياه النظيفة حتى عند عجزهم عن دفع ثمنها. بطرق عديدة، تُعَد الحوكمة الرشيدة أهم أشكال التكيف مع تغيُّر المناخ، حيث يتيح صياغة السياسات وتنفيذها لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

ومع ذلك، ثمة حدود للتكيف. ففي بعض المناطق، قد تصبح تأثيرات تغيُّر المناخ جسيمةً إلى حدٍّ يتجاوز قدراتنا أو إمكاناتنا المالية على حماية السكان الذين يعيشون هناك. إن استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر سيعني أن العديد من الدول الجزرية الصغيرة قد تصبح غير صالحة للسكن، مما سيجبر سكانها على النزوح. في عام ٢٠١٩، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن نقل العاصمة الوطنية من جاكرتا الواقعة على جزيرة جاوة، إلى مقاطعة كالمنتان الشرقية في جزيرة بورنيو. كان أحد أسباب هذا القرار هو تخفيف الضغط عن العاصمة ومعالجة عدم المساواة في إندونيسيا، وثمة سبب آخر هو غرق جاكرتا. فبالرغم من وجود حاجز بحري مصمَّم لحماية السكان، تنخفض المناطق الواقعة شمال جاكرتا بنحو ٢٥ سنتيمترًا سنويًّا نتيجة الهبوط الأرضي. ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى سطح البحر والاستخراج المستمر للمياه العذبة من الطبقات الجوفية السطحية، مما يؤدي إلى حدوث هبوطٍ أرضي.

المشكلة الأخرى هي أن التكيف يتطلب استثمار الأموال في الوقت الحاضر، ولكن العديد من الدول لا تمتلك تلك الأموال، وحتى إذا تمكنت من جمعها، فإن مواطنيها غير مستعدين لدفع ضرائب إضافية لحماية أنفسهم في المستقبل، حيث إن معظمهم يؤثِرون اللحظة الراهنة. تتبع العديد من الدول دورات انتخابية قصيرة تتراوح مدتها بين ٤ سنوات و٥؛ مما يعني أن الساسة يفكرون دائمًا في المدى القصير ونادرًا ما يولون اهتمامًا إلى المدى البعيد، وهذا من شأنه أن يجعل رؤيتهم قاصرة كما يقيد قدرتهم على الاستثمار في مشروعات التكيف. وهذا على الرغم من حقيقة أن كل استراتيجيات التكيف المذكورة ستؤدي على المدى الطويل إلى توفير الأموال على المستوى المحلي والوطني والعالمي.

التخفيف

يحدد التقرير خططًا لإجراء تجديدات لأعدادٍ كبيرة من المنازل، وإجراءات إصلاحية لدعم الوقود الأحفوري، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء. وستجري مناقشة بعضٍ من هذه الجوانب فيما يأتي.

الطاقة البديلة أو المتجددة أو النظيفة

كان الوقود الأحفوري اكتشافًا مذهلًا، حيث سمح للعالم أن يتطور بمعدل أسرع من أي وقتٍ آخر في التاريخ. فالمستوى المعيشي المرتفع في العالم المتقدم يعتمد على الوقود الأحفوري الرخيص والآمن نسبيًّا. لكن احتراق الوقود الأحفوري أسفر عن عواقب لم تكن مقصودة، وهي تغيُّر المناخ العالمي. لذا نحن نحتاج في القرن الحادي والعشرين إلى التحول من الطاقة الناتجة عن الوقود الأحفوري إلى الطاقة المنخفضة الكربون أو الطاقة المحايدة كربونيًّا. وهذا يشمل الطاقة الشمسية، والطاقة الحيوية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، والطاقة الموجية، وطاقة المد والجزر.

احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه

قد يكون التخلص من ثاني أكسيد الكربون أثناء العمليات الصناعية أمرًا معقدًا ومكلفًا؛ إذ لا يقتصر الأمر على التخلص من الغاز فحسب، بل يوجِب أيضًا إيجاد وسيلة لتخزينه. ففي التقرير الخاص بشأن احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه الذي نُشر عام ٢٠٠٥، وصدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، أُشير إلى وجود التقنية اللازمة لاحتجاز الكربون وتخزينه، إلا أن الخبرة التجارية محدودة فيما يتعلق بدمج كل المكونات المطلوبة لإنشاء أنظمة متكاملة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على النطاقات اللازمة مستقبلًا. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف إنتاج الطاقة التي تتضمن تقنية احتجاز الكربون وتخزينه بنسبة لا تقل عن ١٥٪، وقد تصل الزيادة إلى ١٠٠٪. لا يتعين تخزين كل ثاني أكسيد الكربون المستخرج؛ فقد يُستخدم جزء منه في عمليات استخراج النفط، وصناعة الأغذية، والتصنيع الكيميائي (لإنتاج كربونات الصوديوم، واليوريا، والميثانول)، وكذلك في صناعات معالجة المعادن. كما يمكن الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد البناء والمذيبات ومركبات التنظيف والتعبئة والتغليف، ومعالجة مياه الصرف الصحي. يتعين في الواقع تخزين معظم ثاني أكسيد الكربون الذي احتُجز من العمليات الصناعية. وقد قُدِّر نظريًّا أن ما يصل إلى ثلثَي ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق إجمالي احتياطيات النفط والغاز في العالم يمكن تخزينه في الخزانات المناسبة. وتشير التقديرات إلى إمكانية تخزين ما بين ٩٠ و٤٠٠ جيجا طن في حقول الغاز الطبيعي وحدها، بالإضافة إلى ٩٠ جيجا طن أخرى في الطبقات الجوفية المائية.

إن المشكلة الكبرى في كل هذه الأساليب الخاصة بتخزين ثاني أكسيد الكربون هي مسألة السلامة. يُعَد ثاني أكسيد الكربون غازًا شديد الخطورة؛ لأنه أثقل من الهواء، وقد يتسبَّب في الاختناق. وقد تجلى هذا الخطر بوضوحٍ عام ١٩٨٦، عندما أدى انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من بحيرة نيوس غرب الكاميرون إلى مقتل أكثر من ١٧٠٠ شخص ونفوق أعداد كبيرة من الماشية على امتداد ٢٥ كيلومترًا. ورغم وقوع كوارث مشابهة فيما مضى، لم يسبق أن تعرَّض هذا العدد الكبير من البشر والحيوانات للاختناق بهذا الحجم وفي فترة وجيزة كهذه. يعتقد العلماء الآن أن ثاني أكسيد الكربون المذاب — الذي مصدره بركان قريب — قد تسرَّب إلى البحيرة عبر الينابيع الموجودة أسفلها، وبقي محتجزًا في المياه العميقة بفعل ضغط المياه أعلاه. وفي عام ١٩٨٦، تسبَّبت انهيارات أرضية في اضطراب مياه البحيرة، مما أدى إلى انقلاب كامل لمياهها وانبعاث سريع لجميع كميات ثاني أكسيد الكربون المحتجزة. ومع ذلك، تُضَخ كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون القديم إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة لتعزيز استخراج النفط دون الإبلاغ عن أي حوادث كبرى. ويرى المهندسون العاملون في خطوط الأنابيب هذه أنها أكثر أمانًا من خطوط أنابيب الغاز والنفط، التي تمرُّ العديد منها عبر كبريات المدن الأمريكية.

النقل

تُعَد وسائل النقل أحد التحديات التي تواجه جهود التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة. في الوقت الحالي، تمثِّل وسائل النقل ١٤٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم. وفي العديد من الدول المتقدمة، تشهد انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج الطاقة والقطاعات التجارية والسكنية انخفاضًا، رغم النمو الاقتصادي السنوي؛ لكن انبعاثات وسائل النقل، خاصةً السيارات والطيران، لا تزال في ازدياد. يطمح الكثيرون في العالم النامي إلى تحقيق المستوى نفسه من امتلاك السيارات والسفر الدولي كما هي الحال في الدول المتقدمة، مما يعني أن هناك احتمالًا لنمو هائل في انبعاثات قطاع النقل.

شهدت السيارات الكهربائية على مدار العقد الماضي تحسنًا ملحوظًا من حيث مداها التشغيلي وأداؤها، وتبلور قبول عامٌّ بأنها تُمثِّل مستقبل النقل. عجَّل من انتشار هذا القبول جائحة عام ٢٠٢٠ حينما كادت أن تتوقف حركة المرور على الطرق في العديد من المناطق بسبب إغلاق الأنشطة التجارية، فلاحظ الجميع التحسن الهائل في جودة الهواء. إذا حدث تحوُّل كامل إلى المركبات الكهربائية، أي بنسبة ١٠٠٪، فسيؤدي ذلك إلى خفض تلوث الهواء بنسبة ٥٠٪. أما اﻟ ٥٠٪ الأخرى المساهمة في تلوث الهواء، فترجع إلى التآكل المستمر للإطارات، وبطانات المكابح، ومادة خرسانة الأسفلت المستخدمة على الطرق. قد يكون للسيارات الكهربائية تأثير كبير على خفض انبعاثات الكربون، لكن ذلك يعتمد على ضمان توفير مصدر كهرباء منخفض الكربون أو محايد كربونيًّا. في المملكة المتحدة، لن تُباع سوى السيارات الكهربائية اعتبارًا من عام ٢٠٣٤، وستُحظَر المحركات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام ٢٠٤٠، بينما في ولاية كاليفورنيا، يجب أن تكون كل المركبات الجديدة المطروحة للبيع اعتبارًا من عام ٢٠٣٥ لا تتسبَّب في أي انبعاثات على الإطلاق.

يمثِّل الشحن والطيران الدوليان ٣,٢٪ من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية سنويًّا. أصبحت الطائرات هدفًا سائغًا للمهتمين بتغيُّر المناخ؛ إذ إن رحلات الطيران الدولية باتت رمزًا بارزًا على الاستهلاك، ولم تُغطها أبدًا أي معاهدة دولية. لذا، بات من الضروري تقديم حوافز تحث على تحسين كفاءة استهلاك الكربون في الرحلات الجوية، وجعلها في نهاية المطاف محايدة كربونيًّا قدر الإمكان. لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن المعاهدات الدولية الحالية تحظر فرض أي ضرائب على وقود الطيران. وُقِّعت عام ١٩٤٤ اتفاقية الطيران المدني الدولي — والمعروفة أيضًا باسم «اتفاقية شيكاغو» — وجرى تعديلها ثماني مرات. تتناول هذه الاتفاقية القواعد واللوائح اللازمة التي تتيح تسيير الرحلات الجوية بين الدول. كما تنص على إعفاء الوقود والزيت وقطع الغيار والمعدات الأساسية والمخزون الجوي من أي نوع من الضرائب، مما يعني أن فرض ضريبة كربونية على وقود الطيران بهدف تعزيز الكفاءة غير مسموح به حاليًّا. وهذا أمرٌ مؤسف؛ لأننا لا نستطيع فقط بناء طائرات أكثر كفاءة بكثير في الوقت الحاضر، بل هناك أيضًا بدائل وقود يمكننا استخدامها. يمكن تطوير الوقود الحيوي ليُستخدم كمادة مضافة أو حتى كبديل عن وقود الطائرات التقليدي، وهو الكيروسين. بل إنه من الممكن تصنيع الكيروسين الصناعي من خلال استخراج ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ودمجه مع الماء. هذه العملية تتطلب كميات هائلة من الطاقة، ولكن في حال استخدام الكهرباء المولَّدة من مصادر متجددة، فمن الممكن إنتاج وقود طيران يساهم في خفض انبعاثات الكربون. ومع ذلك، فإن نجاح هذا يعتمد على وجود لوائح تنظيمية أو فرض ضريبة على استهلاك الكربون تجعل إنتاج الكيروسين الصناعي مُجديًا من الناحية الاقتصادية. على المدى القصير، وفي ظل غياب حلٍّ حقيقي لوقود الطيران، تحرص شركات الطيران إلى المشاركة في تجارة الكربون. وبهذه الطريقة، يمكن لشركات الطيران تعويض انبعاثاتها الكربونية من خلال ضمان خفض قدر مماثل من الانبعاثات في أماكن أخرى.

الخيار الآخر هو إقناع الأفراد باستخدام وسائل النقل العام بدلًا من سياراتهم أو الطائرات. فمن الواضح لمعظم الناس أن توفير حافلات كهربائية يسهل الوصول إليها وبرسومٍ منخفضة، إلى جانب سيارات الأجرة وخطوط المترو والسكك الحديدية، سيساعد في تقليل عدد الرحلات بالسيارات. كما يمكن لوسائل النقل العام أن تساهم في شحن البضائع وتسليمها، حيث يمكن استخدام شبكة السكك الحديدية خلال الليل لنقل البضائع داخل البلاد وبين الدول. ويمكن أيضًا استخدام السكك الحديدية كبديل عن الرحلات الجوية الداخلية والدولية. وقد قُدِّر أن جميع الرحلات الجوية الداخلية بين المدن الأمريكية التي تقل المسافة بينها عن ٦٠٠ ميل يمكن أن تحل محلها قطارات كهربائية فائقة السرعة تسير بسرعة تتجاوز ٢٠٠ ميل في الساعة، مما يوفر وسيلة تنقل أسرع وأكثر أمانًا وأقل مساهمةً في تلوُّث البيئة. وهذا من شأنه أن يُغني عن ٨٠٪ من الرحلات الجوية داخل الولايات المتحدة، لكنه يتطلب تشغيل قطارات فائقة السرعة على طول الساحلين الشرقي والغربي، مع ربطهما بمركزَي النقل الرئيسيين في شيكاغو وأطلانطا. يوجد بالفعل هذا النوع من شبكات القطارات فائقة السرعة في اليابان وكوريا الجنوبية وأجزاء من الصين والاتحاد الأوروبي، وكل ما تحتاجه هو توسيع نطاقها لتشمل بقية أنحاء العالم.

لقد عززت جائحة كوفيد-١٩ خلال عامَي ٢٠٢١/٢٠٢٠ استخدام الإنترنت وعقد مؤتمرات عبر الفيديو، حيث أثبتت إمكانية تجنب قدر كبير من التنقلات بعد أن وجد كثير من الناس راحةً أكبر في العمل من المنزل. كما أثبتت هذه الجائحة إمكانية عقد العديد من الاجتماعات الدولية، بما في ذلك المؤتمرات العلمية الضخمة، بنجاحٍ كبير باستخدام تقنيات الوصول عن بُعد. وإذا أدى ذلك إلى تراجع على المدى الطويل في السفر المحلي والدولي، فسيصبح حينها إزالة الكربون من شبكات النقل لدينا أكثر سهولة.

الدعم على الوقود الأحفوري

إن إحدى المشكلات السياسية الكبرى المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون ترتبط بدعم الطاقة. فأولًا، هناك دعم هائل على الوقود الأحفوري، مما يجعل النفط والغاز والفحم أرخص نسبيًّا. وثانيًا، هناك مقاومة لتقديم الدعم والحوافز الضريبية إلى شركات الطاقة من أجل بناء وتوفير طاقة متجددة بأسعار تنافسية. يشير تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن صناعة الوقود الأحفوري تتلقى أكثر من ٥,٢ تريليونات دولار سنويًّا في شكل دعم (أي ما يقرب من ضعف إجمالي الناتج المحلي السنوي للمملكة المتحدة) شاملًا المدفوعات المباشرة، والتخفيضات الضريبية، وتخفيض أسعار التجزئة، فضلًا عن تكلفة الأضرار الناجمة عن تغيُّر المناخ. من هذا المبلغ، تقدم الحكومات ما لا يقل عن ٧٧٥ مليار دولار أمريكي إلى تريليون دولار أمريكي كدعم، بالإضافة إلى ما لا يقل عن ٤٤٤ مليار دولار سنويًّا كتمويل مباشر لشركات النفط والغاز والفحم لدعم عمليات الاستكشاف والاستخراج والتطوير. هناك أيضًا تكلفة أمنية هائلة مرتبطة بالوقود الأحفوري. فجزء كبير من السياسات الخارجية والاستراتيجيات العسكرية للعديد من الدول يتضمن حماية خطوط الشحن الخاصة بالوقود الأحفوري. على سبيل المثال، ينفق الجيش الأمريكي ما لا يقل عن ٨١ مليار دولار أمريكي سنويًّا لحماية إمدادات النفط. وعلى النقيض من ذلك، لا توجد حاملات طائرات تحمي سلاسل توريد توربينات الرياح أو الاحتياطيات الاستراتيجية من السيليكون المستخدم في الألواح الشمسية.

يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن دعم الوقود الأحفوري يمثِّل ٨٥٪ من إجمالي الدعم العالمي، وأنه لا يزال يشغل جزءًا كبيرًا من السياسات المحلية. ويعتقد صندوق النقد الدولي أنه لو كانت الدول قد خفَّضت في عام ٢٠١٥ الدعم على الوقود الأحفوري بما يعكس سعره الحقيقي، لكانت الانبعاثات الكربونية انخفضت عالميًّا بنسبة ٢٨٪، وتراجعت الوفيات نتيجة تلوث الهواء بالوقود الأحفوري بنسبة ٤٦٪، وحققت الحكومات زيادة في الدخل بنسبة ٣,٨٪ من إجمالي الناتج المحلي. لكن على ما يبدو أن دعم الوقود الأحفوري قد ألحق ضررًا بالبيئة والاقتصاد.

فلماذا يستمر إذن دعم الوقود الأحفوري؟ قد يُعزى السبب إلى ملكية الشركات الكبرى للنفط والغاز. فمن بين ٢٦ شركة كبرى في مجال النفط والغاز، هناك فقط ٧ شركات يملكها قطاع خاص؛ بينما اﻟ ١٩ شركة المتبقية تملكها دولٌ امتلاكًا جزئيًّا أو كليًّا. ومن ثَم، تُدرُّ الشركات التي تملكها الدولة مكاسب طائلة لصالح الدولة، وستظل تلك الشركات تُمنح الدعم الحكومي في هيئة دعم مالي وتخفيضات ضريبية حتى تضمن الاحتفاظ بمكانتها التنافسية أمام الدول الأخرى المنتجة للنفط والغاز. لكن من المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا مع تقنية التكسير الهيدروليكي وثورة الغاز الصخري، بعد أن اكتشفت العديد من البلدان، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مستودعات جديدة من الغاز الطبيعي تحت الأرض.

تداول الكربون، الضرائب، المعاوضة

هناك ثلاثة نُهُج رئيسية يمكن اتباعها لتقليل انبعاثات الكربون إلى الصافي الصفري. يتمثَّل النهج الأول في فرض ضريبة انبعاثات الكربون على الأنشطة والسلع التي تنتج كميات كبيرة من الكربون. يتفق معظم الاقتصاديين على أن الضرائب الكربونية هي الوسيلة الأكثر كفاءة وفعالية للحد من الانبعاثات دون الإضرار بالاقتصاد. ولتجنُّب الوقوع في فخ الضرائب الرجعية، ينبغي تخصيص الإيرادات من الضرائب لدعم الفئات الأقل حظًّا في المجتمع والأكثر تأثرًا بهذه الضرائب. طُبِّقت الضرائب على الانبعاثات الكربونية في ٢٥ دولة، بينما فرضت ٤٦ دولة أحد أشكال التسعير على الكربون، سواء من خلال فرض ضرائب على الانبعاثات الكربونية أو نظم تداول الانبعاثات.

أما النهج الثاني، فهو «تداول الكربون» كما ناقشه الفصل السابع، حيث تُحدَّد انبعاثات الكربون من خلال إصدار تصاريح الكربون. قد يؤدي تداول الكربون إلى تحفيز الابتكار وخفض التكاليف. كما يُعَد وسيلة لجعل الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه مجديًا من الناحية الاقتصادية. تسمح بعض أنظمة تداول الانبعاثات للشركات بشراء معاوضات كربونية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي لتُحتسب ضمن إجمالي انبعاثاتها.

تُعرَّف معاوضة الكربون بأنه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو غيره من غازات الدفيئة بهدف موازنة الانبعاثات الناتجة في أماكن أخرى. ويمكن تحقيق ذلك إما عن طريق زيادة تخزين الكربون من خلال برامج إعادة التشجير، أو عبر إزالة الانبعاثات أو إيقاف مصدرها، مثل إغلاق محطة لتوليد كهرباء تعمل بالفحم. يتوفر نظامان رئيسيان لمعاوضة الكربون وهما: آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة والأسواق الطوعية. تناول الفصل السابع آلية التنمية النظيفة، وهي تتضمن تمويل برامج معتمدة من الأمم المتحدة في الدول النامية لتحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة. أما نظام الأسواق الطوعية، فقد بلغ ذروته من حيث الحجم في عام ٢٠٠٨، لكنه شهد زيادة كبيرة منذ عام ٢٠١٨. ويعود ذلك إلى تبني عدد كبير من الشركات حول العالم أهدافًا تستند إلى أسُس علمية، مما يعني أنها تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠ إن لم يكن قبل ذلك. ومن بين هذه الشركات ١٥ شركة طيران، مثل إيزي جيت والخطوط الجوية البريطانية وطيران الإمارات التي أعلنت جميعها عن مخططات رئيسية لمعاوضة الكربون.

تُعَد معاوضة الكربون أداة سياسية مهمة يمكنها المساهمة في تقليل إجمالي الانبعاثات، خاصةً في القطاعات التي يصعب حاليًّا خفض الانبعاثات فيها. لذا ظهرت الحاجة إلى وضع لوائح وطنية ودولية جديدة لضمان المراقبة والتحقق الفعالين من برامج التعويض. علاوة على ذلك، يلزم وجود رقابة لضمان عدم تلاعب الشركات بالنظام عبر اختلاق انبعاثات متعمدة للحصول على أموال مقابل وقفها. على سبيل المثال، ربحت إحدى الشركات الصينية ٥٠٠ مليون دولار أمريكي من معاوضات الكربون عن طريق تركيب محرقة بقيمة ٥ ملايين دولار أمريكي لحرق مركبات الهيدروفلوروكربون الناتجة عن تصنيع المبردات. وقد سارت العديد من الشركات على هذا النهج إلى أن صارت مركبات الهيدروفلوروكربون مستبعدة من برامج معاوضة الكربون.

إعادة التحريج وتجديد الحياة البرية

إحدى أهم الطرق لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي هي إعادة التحريج وتجديد الحياة البرية. منذ بداية الزراعة، يُقدَّر أن البشر قد قطعوا ٣ تريليونات شجرة، أي نحو نصف الأشجار على الأرض. لذا، فنحن نعلم أن كوكب الأرض لديه القدرة على استيعاب مساحة أكبر من الغابات. قد تصبح استعادة الموائل وإعادة التحريج أسهل في المستقبل؛ إذ إن العالم سيصبح بالفعل مكانًا أكثر بريَّة. قد يبدو هذا متناقضًا؛ نظرًا لأن عدد سكان العالم سيرتفع من ٧,٨ مليارات اليوم إلى ١٠ مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، ولكن بحلول ذلك الوقت، سيعيش نحو ٧٠٪ منا في المدن، وسنكون قد هجرنا العديد من المناطق الريفية النائية، مما يجعلها مناسبة لاستعادة الحياة البرية فيها. شهدت أوروبا عودة نمو ٢,٢ مليون هكتار من الغابات سنويًّا بين عامَي ٢٠٠٠ و٢٠١٥. وفي إسبانيا، ازدادت مساحة الرقعة الخضراء من ٨٪ من مساحة البلاد في عام ١٩٠٠ إلى ٢٥٪ اليوم، بينما في المملكة المتحدة، تراجعت مساحة الرقعة الخضراء إلى ٥٪ بعد الحرب العالمية الأولى، لكنها عادت الآن إلى ١٣٪.

إن إعادة التحريج على نطاقٍ واسع ليست مجرد حلم بعيد المنال؛ بل قد يعود بنفع حقيقي على البشر. في أواخر تسعينيات القرن العشرين، وصل التدهور البيئي في غرب الصين إلى مستويات حرجة حيث تحولت مساحات شاسعة إلى ما يشبه المناطق شبه الصحراوية في الغرب الأوسط الأمريكي خلال ثلاثينيات القرن العشرين. أطلقت ستة برامج جريئة استهدفت إعادة تحريج ما يزيد على ١٠٠ مليون هكتار من الأراضي. وكان برنامج «الحبوب مقابل الخضرة» هو الأبرز والأكثر شهرة من بين تلك البرامج. أثمرت هذه المبادرات الأساسية لزراعة الأشجار عن نتائج مذهلة حيث استقرت التربة بفعل الأشجار، مما أدى إلى تقليل التعرية إلى حد كبير والتخفيف من تأثيرات الفيضانات. أضافت الأشجار الرطوبة إلى الغلاف الجوي من خلال عملية النتح، مما أدى إلى خفض معدل التبخر وفقدان المياه. وعندما وصلت الغابات إلى حجم ومساحة حرجة، بدأت أنماط هطول الأمطار في الاستقرار. كل هذه العوامل مجتمعةً ساهمت في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي. كما ساعد البرنامج الدائم في التخفيف من حدة الفقر، حيث تلقَّى المزارعون مدفوعات مباشرة مقابل ترك أراضيهم لإعادة تحريجها. كان هذا مثالًا رائعًا على الحلول الرابحة التي يحتاجها العالم لمواجهة تغيُّر المناخ، حيث عزز تخزين الكربون، وحسَّن البيئة المحلية، وساعد في الحد من الفقر المدقع.

في عام ٢٠١٩، زعم الباحثون في مجلة «ساينس» أن تغطية ٩٠٠ مليون هكتار من الأراضي — ما يقارب حجم الولايات المتحدة القارية — بتريليون شجرة يمكن أن تخزن ما يصل إلى ٢٠٥ مليارات طن من الكربون، نحو ثلثَي الكربون الذي أطلقه البشر بالفعل في الجو. لقد جذب شعار «تريليون شجرة» اهتمام الجمهور، بل إن الرئيس ترامب أعلن في منتدى دافوس أن هذه فكرة جيدة. المشكلة الوحيدة أن البحث الذي أنتج هذا الرقم المرتفع من الانبعاثات الكربونية كان قائمًا على أخطاء جوهرية، وفي الواقع تشير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ ودراسات أخرى إلى أن الغابات الجديدة قد تخزن في المتوسط ٥٧ مليار طن إضافي من الكربون بحلول نهاية القرن. لكن لا يزال هذا الرقم كبيرًا، ولكن بالنظر إلى أننا نطلق ١١ مليار طن من الكربون في الجو سنويًّا، فإن هذا لا يمثِّل إلا ٥ سنوات من التلوث الناتج عن النشاط البشري. لذلك لا يُعَد إعادة التحريج بديلًا عن الخفض السريع والعميق لانبعاثات الوقود الأحفوري لدينا. ولكن في وقت لاحق من هذا القرن، سنحتاج إلى خفض انبعاثات الكربون إلى قيم سالبة للحفاظ على الاحترار العالمي عند ١,٥ درجة مئوية، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق إعادة التحريج.

انضمت بالفعل ٦٣ دولة إلى تحدي بون، وتعهدت بإعادة تأهيل ٣٥٠ مليون هكتار من الأراضي المتدهورة عالميًّا إلى غابات. وهذه المساحة تعادل ١٥ ضعف مساحة المملكة المتحدة. لكن هناك قضية أخرى. فإعادة التحريج على نطاق واسع لا تؤتي ثمارها إلا إذا جرى الحفاظ على الغطاء الأخضر الحالي في العالم، والعمل على زيادة رقعته. وكما ذكرنا سابقًا، ازداد معدل إزالة الغابات في غابة الأمازون المطيرة — وهي الأكبر في العالم — منذ أن تولى السلطة الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو. وتشير التقديرات الحالية إلى أنه تُزال كل دقيقة مساحات من الغابات المطيرة بحجم ملعب كرة قدم.

إن القيد الأساسي في إعادة التحريج والتشجير هو المساحة المتاحة من الأراضي، حيث لا تستوعب الأشجار سوى كمية محدودة من الكربون. ولا بد أن نتذكر أيضًا أن إعادة التحريج ليست دائمًا الخيار الأفضل، ولهذا يُستخدم مصطلح «تجديد الحياة البرية» جنبًا إلى جنب مع إعادة التحريج. على سبيل المثال، قد يكون لتجفيف الأراضي الرطبة أو الأراضي الخثيَّة من أجل زراعة الغابات أثر عكسي، حيث ستصبح القدرة على تخزين الكربون أقل، بينما ستكون خسائر التنوع البيولوجي كبيرة. لذا، يجب تطبيق المشروع الأكثر ملاءمة لاستعادة الحياة البرية في كل منطقة من العالم. قد يشمل ذلك إعادة ترطيب الأراضي الرطبة، أو الحفاظ على المستنقعات الخثية، أو إعادة إنماء غابات المانجروف، أو الإبقاء على المراعي المفتوحة. إذا كانت منطقة ما مناسبة لإعادة التحريج، فيجب اتخاذ قرارات بشأن الأنواع النباتية الأكثر ملاءمة وفقًا للمناخ الحالي والمستقبلي، مع مراعاة كيفية تعزيز التنوع البيولوجي المحلي والخدمات البيئية الأخرى. ومن بين الانتقادات الموجهة إلى «تحدي بون» أن نحو نصف التعهدات تتعلق بإقامة غابات تجارية واسعة النطاق. ومثل هذه الغابات لا تحتجز الكربون إلا أثناء نمو الأشجار، فيما يُعاد إطلاق جزء كبير من هذا الكربون عند قطع الأشجار. وعلى أي حال، فإن مزارع الغابات ذات النوع الواحد من الأشجار ضارة بالتنوع البيولوجي.

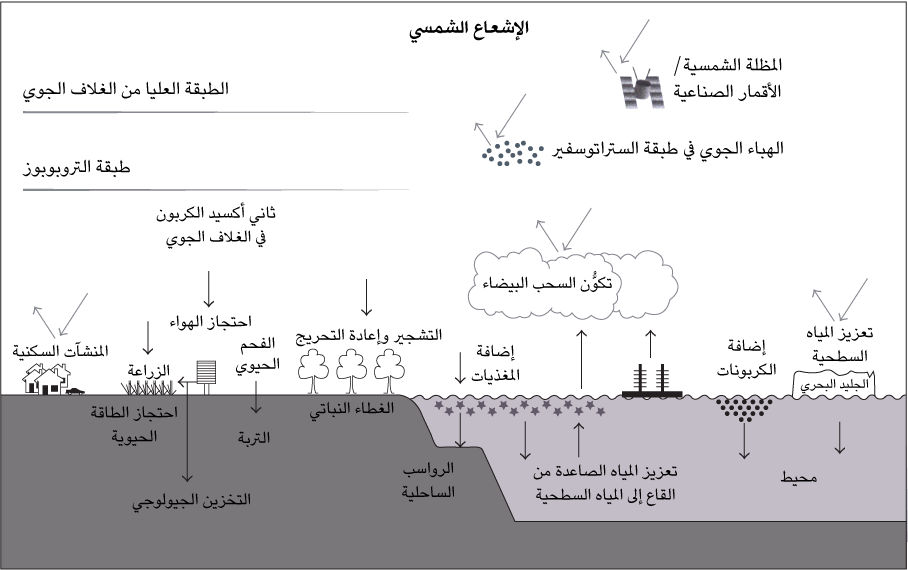

الهندسة الجيولوجية أو الحلول التقنية

-

(١)

إزالة ثاني أكسيد الكربون بيولوجيًّا. يحاول بعض الباحثين إدراج إعادة التحريج وتجديد الحياة البرية ضمن الهندسة الجيولوجية حتى تبدو أكثر قبولًا. إلا أن هذا الأمر غير مناسب؛ لأن هذه الأساليب تفتقر إلى المتطلبات الهندسية الأساسية. أحد المقترحات الهندسية لتعزيز الامتصاص البيولوجي لثاني أكسيد الكربون هي تسميد المحيطات بالحديد. أشار عالم المحيطات الراحل جون مارتن إلى تراجع النشاط البيولوجي للعديد من المحيطات بسبب نقص العديد من العناصر المغذية الدقيقة الهامة، وعلى رأسها الحديد الذي يسمح بنمو النباتات في المياه السطحية. تحتاج النباتات البحرية إلى كميات ضئيلة من الحديد التي لا يمكن أن تنمو من دونها. وفي معظم المحيطات، يحمل الهباءُ غبارًا غنيًّا بالحديد من اليابسة، لكن يبدو أن مساحات شاسعة من المحيط الهادي والمحيط المتجمد الجنوبي لا تتلقى كميات كافية من هذا الغبار، مما يجعلها تفتقر إلى الحديد. وبناءً على ذلك، اقترح مارتن تسميد المحيط بالحديد لتحفيز الإنتاجية البحرية. إذ ستؤدي عملية التمثيل الضوئي الإضافية إلى تحويل المزيد من ثاني أكسيد الكربون في المياه السطحية إلى مادة عضوية. وعند نفوق الكائنات الحية، تهبط هذه المادة العضوية إلى قاع المحيط، حيث تأخذ معها الكمية الإضافية من الكربون وتخزنها في الرواسب. يُعاد تزويد المياه السطحية التي انخفض فيها ثاني أكسيد الكربون بثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وباختصار، فقد يساعد تسميد محيطات العالم في إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه في الرواسب العميقة لقاع البحر. لقد ظهر تباين شديد في نتائج التجارب التي اختبرت هذه الفرضية، حيث لم تُظهر بعض التجارب أي تأثيرات على الإطلاق، في حين أظهرت تجارب أخرى أن كمية الحديد المطلوبة هائلة. ومع ذلك، فإن العيب الأكبر هو أنه بمجرد التوقف عن إضافة الحديد الإضافي، سيتحرر معظم ثاني أكسيد الكربون المخزَّن، حيث لا يُسمح إلا لكمية ضئيلة جدًّا من المادة العضوية بالترسب من المنطقة الضوئية سنويًّا. كما أن تسميد المحيطات سيؤثر تأثيرًا هائلًا في النظم البيئية البحرية والتنوع الحيوي؛ نظرًا لأن هذه عملية متعمدة لإغناء المحيطات بالمغذيات على نطاق واسع.

-

(٢)

إزالة ثاني أكسيد الكربون فيزيائيًّا. من الممكن إزالة ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء. ومع ذلك، بالنظر إلى أن ثاني أكسيد الكربون لا يشكل سوى ٠,٠٤٪ من الغلاف الجوي، فإن هذه العملية أكثر صعوبةً وتكلفةً مما قد يبدو عليه الأمر. وقد ظهرت فكرة في البداية تقترح تصنيع أشجار صناعية أو بلاستيكية. فقام الفيزيائي النظري كلاوس لاكنر، والمهندس ألين رايت، بدعم من عالم المناخ والي بروكر، بتصميم بلاستيك قادر على الارتباط بثاني أكسيد الكربون وامتصاصه من الغلاف الجوي. بعد ذلك يتحرر ثاني أكسيد الكربون من البلاستيك، وينتقل إلى مرحلة التخزين. تتمثل المشكلة الأولى في المياه، فحينما يبتل البلاستيك فإنه يطلق ثاني أكسيد الكربون ويذوب في الماء، مما يعني أن الأشجار البلاستيكية يجب أن توضع في مناطق شديدة الجفاف، أو أن تُزوَّد بمظلات ضخمة لحمايتها. أما المشكلة الثانية، فهي القدر المطلوب من الطاقة لبناء هذه الأشجار البلاستيكية وتشغيلها، ثم تخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج منها. والمشكلة الثالثة تتعلق بالحجم؛ إذ يتطلب التعامل مع انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة وحدها عشرات الملايين من هذه الأشجار الصناعية العملاقة. المِيزة التي تتمتع بها هذه الأشجار البلاستيكية مقارنة بالأشجار الطبيعية هي أنها لا تقتصر على دورة نمو واحدة، كما أن ثاني أكسيد الكربون يمكن نظريًّا تخزينه إلى أجل غير مسمًّى. تتطور بوتيرة سريعة تقنيات أخرى لإزالة ثاني أكسيد الكربون سواء من مصدره أو من الغلاف الجوي. على سبيل المثال، تعتمد تقنية «كلايم وركس» على مراوح عملاقة لجمع ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، مما يوفر ثاني أكسيد كربون نقيًّا يمكن استخدامه في العمليات الصناعية أو حتى في تصنيع الوقود الاصطناعي. لكن المشكلة الآن تتعلق بالتكلفة والتمويل أكثر من كونها مشكلة هندسية.

-

(٣)

إزالة ثاني أكسيد الكربون كيميائيًّا. يُزال ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بشكلٍ طبيعي على مدى مئات وآلاف السنين من خلال عملية التجوية بمعدل ٠,١ جيجا طن من الكربون سنويًّا، إلا أن هذا المعدل أقل بمائة مرة من كمية الانبعاثات التي نطلقها. وحدها تجوية المعادن السيليكاتية تؤثر في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي؛ إذ إن تجوية الصخور الكربونية بواسطة حمض الكربونيك تؤدي إلى إعادة ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. تشمل نواتج تفاعلات التحلل المائي التي تؤثر في المعادن السيليكاتية أيونات البيكربونات التي تخضع لعملية الأيض في العوالق البحرية، وتتحول إلى كربونات الكالسيوم. وفي النهاية، تترسب بقايا هياكل الكائنات البحرية المتكونة من الكلسيت في قاع البحر العميق، مما يؤدي إلى انفصالها عن دورة الكربون البيوجيوكيميائية العالمية طوال مدة دورة حياة القشرة المحيطية التي ترسبت عليها.

هناك عدد من أفكار الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى تعزيز تفاعلات التجوية الطبيعية. من بين الاقتراحات إضافة معادن السيليكات إلى التربة المستخدمة في الزراعة. وهذا يؤدي بدوره إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتحويله إلى معادن كربونات وأيونات بيكربونات ذائبة في الماء. إلا أن نطاق تطبيق هذه العملية واسعًا، كما أن تأثيراتها في التربة وخصوبتها لا تزال غير معروفة. وثمة اقتراح آخر يتمثَّل في تعزيز معدل تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الصخور البازلتية والأوليفينية في القشرة الأرضية. يُحقن ثاني أكسيد الكربون المركز في باطن الأرض، ويكوِّن الكربونات في الأعماق الجوفية. ومن الأمثلة على ذلك مشروع «كارب فيكس» في محطة الطاقة الحرارية الجوفية «أون باور» في آيسلندا، حيث تُستخدَم تقنية «كلايم وركس» لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون النقي وضخه في التكوينات الصخرية البازلتية تحت سطح الأرض. توفر هذه العملية الطاقة الحرارية الجوفية المتجددة اللازمة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء وضخه، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن هذا النظام يمكن أن يزيل على نحوٍ دائم ٤٠٠٠ طن من ثاني أكسيد الكربون من الهواء سنويًّا. لوضع ذلك في السياق، قد تحتاج آيسلندا إلى ١٠٠٠ منشأة مماثلة لإزالة إجمالي انبعاثاتها السنوية الحالية من الكربون. أما الجانب الإيجابي، فهو أن هذا المشروع قد أتاح لنا الآن نظامًا معتمدًا ومختبرًا آمنًا لاحتجاز الكربون وتخزينه.

تكمن المشكلة الأساسية في كل هذه النهج في أننا لا نملك أي وسيلة للتنبؤ بتأثيرها الشامل في المناخ. لنتأمل فكرة المرايا في الفضاء التي طرحها روجر آنجل، مدير مركز البصريات الفلكية التكيفية بجامعة أريزونا. أولًا، ستكون هذه الفكرة مكلفة للغاية، إذ تتطلب ١٦ تريليون مركبة فضائية خفيفة الوزن وشفافة، بتكلفة لا تقل عن تريليون دولار أمريكي، وسيستغرق إطلاقها ٣٠ عامًا. ثانيًا، على غرار كل أفكار الهندسة الجيولوجية الرامية إلى تغيير مستوى عاكسية الأرض، ربما لا تكون هذه الفكرة مجدية على نحو ما نأمل. تهدف هذه النُّهج إلى خفض متوسط درجة حرارة الأرض، لكنها قد تؤثر في توزيع درجات الحرارة حسب دوائر العرض، وهو ما يُعَد العامل الأساسي الذي يتحكم في المناخ. أظهرت بعض النماذج المناخية أن هذه النُّهج قد تؤدي إلى مناخ عالمي مختلف، حيث قد تصبح المناطق الاستوائية أبرد بمقدار ١,٥ درجة مئوية، بينما تصبح المناطق الواقعة على دوائر عرض عالية أكثر دفئًا بمقدار ١,٥ درجة مئوية، في حين تتغيَّر معدلات الهطول على نحوٍ غير متوقع في مختلف أنحاء العالم.

حوكمة الهندسة الجيولوجية

تتمثل إحدى القضايا الرئيسية المتعلقة بالهندسة الجيولوجية في كيفية حوكمة المجموعات والشركات والدول التي تتدخل في نظام المناخ العالمي. ظهرت العديد من القضايا الأخلاقية عند التفكير في كيفية تأثير التغيُّرات المناخية الإقليمية والعالمية في الدول على نحوٍ متفاوت. قد تبدو النتائج إيجابية بوجهٍ عام، لكن حتى التغييرات الطفيفة في أنماط هطول الأمطار قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أو شحيحة على بعض البلدان، مما قد يؤدي إلى حدوث كوارث محتملة. تبرز ثلاث وجهات نظر رئيسية بشأن الهندسة الجيولوجية: (١) أنها وسيلة لشراء بعض الوقت حتى تلحق مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ بالركب، مما يتيح تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام ٢٠٥٠؛ أو (٢) أنها تمثِّل تلاعبًا خطيرًا بنظام الأرض، وقد يكون غير أخلاقي في جوهره؛ أو (٣) أنها مجرد بوليصة تأمين لدعم جهود التخفيف والتكيف في حال لم تكن كافية بمفردها. حتى لو سُمح بمواصلة الأبحاث في هذا المجال وأصبح من الضروري اللجوء إلى حلول الهندسة الجيولوجية، فكما هي الحال مع العديد من المجالات الناشئة في التكنولوجيا الحديثة، ستكون هناك حاجة إلى أطر حوكمة ولوائح تنظيمية مرنة جديدة. يوجد حاليًّا العديد من المعاهدات الدولية المرتبطة بالهندسة الجيولوجية، لكن يبدو أنه لا توجد أداة واحدة تنطبق عليها. لذا، فإن الهندسة الجيولوجية، مثلها مثل تغيُّر المناخ، تتحدى رؤيتنا لعالم قائم على الدول القومية، مما يستلزم استحداث أساليب جديدة للحوكمة في المستقبل.

إذا أردنا حل مشكلات تغيُّر المناخ، فإننا بحاجة إلى معالجة قضيتين أساسيتين. الأولى هي كيف يمكننا تقليل انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصافي الصفري، مع تمكين الدول الأكثر فقرًا من تحقيق التنمية. يبلغ عدد سكان العالم حاليًّا ما يزيد قليلًا عن ٧,٨ مليارات نسمة، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد ويستقر عند ١٠ مليارات بحلول عام ٢٠٥٠. وسيؤدي ذلك إلى أن ٨ مليارات شخص سيسعون إلى اتباع نمط الحياة نفسه الذي يتمتع به سكان العالم المتقدم، مما قد يؤدي إلى زيادة هائلة في انبعاثات غازات الدفيئة خلال هذا القرن إذا سلكوا مسار التنمية نفسه لتحقيق هذا الحلم الاستهلاكي. أما القضية الثانية فهي ما إذا كنا كمجتمع مستعدين للاستثمار بنسبة صغيرة نسبيًّا — تتراوح بين ١–٣٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي — لتجنب فاتورة أكبر بكثير في المستقبل. وإذا كنا مستعدين، فإننا نمتلك حاليًّا التكنولوجيا اللازمة لحماية سكاننا من تأثيرات تغيُّر المناخ وللتخفيف من الانبعاثات الهائلة المتوقعة لغازات الدفيئة خلال اﻟ ٨٠ عامًا القادمة. إذ لكلٍّ من كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه وتداول الكربون ومعاوضة الكربون، أدوار تؤديها. لا بد أن نأخذ في الاعتبار أيضًا «التقنيات الثورية»، وهي تقنيات جديدة ربما لم نفكر في أنها قد تغيِّر من طريقة إنتاجنا أو استخدامنا للطاقة. على سبيل المثال، لا يستطيع معظمنا تخيل الحياة من دون هاتف محمول أو كمبيوتر رغم أن هذه التكنولوجيا لم تنتشر إلا منذ بضعة عقود فقط، مما يثبت مدى سرعتنا في اعتياد التغيير. هناك أيضًا فرص هائلة لتحقيق أرباح كبيرة من التغييرات المحيطة باستخدامنا للطاقة وأنماط حياتنا الشخصية، وكما سنرى في الفصل التاسع، قد تكون هناك العديد من الحالات المربحة للطرفين حيث يمكن تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المناخي في الوقت نفسه.