الفصل الثاني عشر

معضلة الهند الجغرافية

«تبذل الهند محاولات مستميتة من أجل الهروب من هذه الجغرافيا ومن هذا

التاريخ.»

المؤلف

مثلما أصبحت الولايات المتحدة والصين قوتين عظميَين متنافستين، فإن الاتجاه الذي تميل

إليه

الهند يمكن أن يحدد مسار الجغرافيا السياسية في أوراسيا خلال القرن الحادي والعشرين.

وبعبارةٍ أخرى، فإن الهند تلوح في الأفق باعتبارها الدولة المحورية المطلقة. وهي، وفقًا

لسبيكمان، القوة الواضحة للأرض المحورية. أشار ماهان إلى أن الهند، التي تقع في وسط المحيط

الهندي الساحلي، تتَّسم بأهمية محورية لاختراق كلٍّ من الشرق الأوسط والصين من اتجاه

البحر.

ولكن على الرغم من تفهُّم الطبقة السياسية الهندية على مستوًى حميم للغاية للوضع التاريخي

والجغرافي الخاص لأمريكا، فإن الطبقة السياسية الأمريكية لا تمتلك مثل هذا الفهم للأوضاع

في

الهند. ومع ذلك، فإذا لم يتمكن الأمريكان من فهم الجغرافيا السياسية الشديدة الاضطراب

في

الهند، خصوصًا فيما يتعلق بباكستان، وأفغانستان، والصين، فسيسيئون إدارة العلاقة بين

البلدين بصورةٍ مدمرة. إن تاريخ وجغرافية الهند منذ بدايات العصور القديمة يشكِّلان الشفرة

الوراثية لكيف يبدو العالم من نيودلهي. وسأبدأ شرحي بوضع شبه القارة الهندية في سياق

أوراسيا بشكلٍ عام.

ومع سيادة روسيا على اليابسة في أوراسيا، على الرغم من كونها ذات كثافة سكانية منخفضة،

فإن المراكز السكانية الأربعة الكبرى في القارة الفائقة

supercontinent تقع على أطرافها: أوروبا، والهند،

وجنوب شرق آسيا، والصين. إن الحضارتين الصينية والأوروبية، كما كتب الجغرافي جيمس فيرغريف

في العام ١٩١٧م، نمَتا إلى الخارج بطريقةٍ متناغمة من محاضِن

nurseries وادي نهر الوي وحوض البحر المتوسط.

١ كان التطور الحضاري في جنوب شرق آسيا أكثر تطورًا؛ مع تجمُّع شعبَي البيو

Pyu والمون

Mon، يليهما

البورميون، والخمير، والسياميون، والفيتناميون، والملايو، وغيرهم — والذين تأثروا بدورهم

بالهجرة جنوبًا من الصين — على طول وديان الأنهار مثل الإيوا وادي

Irrawaddy والميكونغ، وكذلك على الجزر مثل جاوة

وسومطرة. بَيْد أن الهند تمثِّل حالة مختلفة تمامًا. ومثل الصين، فإن الهند تمتلك قدرًا

من

المنطق الجغرافي؛ كونها محاطة بالبحر العربي من جهتَي الغرب والجنوب الغربي، وخليج البنغال

من جهتَي الشرق والجنوب الشرقي، وبأدغال بورما الجبلية من ناحية الشرق، وبجبال الهيمالايا

وعقدة كاراكورام وهندوكوش من جهتَي الشمال والشمال الغربي. وتتسم الهند، مثل الصين أيضًا،

بأنها شديدة الاتساع داخليًّا. لكن الهند، وبدرجةٍ أقل من الصين، تفتقر إلى الحضانة المفردة

التي توفرها منظمة ديموغرافية مثل وادي نهر الوي والنهر الأصفر السفلي، والذي يمكن من

خلاله

لدولة ما أن تتوسع إلى الخارج في جميع الاتجاهات.

وحتى وادي نهر الغانج لم يقدِّم منصة كافية لتوسع دولةٍ هنديةٍ موحدةٍ في الجزء الجنوبي

العميق، وشبه الجزيرة من شبه القارة الهندية؛ إذ إن مختلف أنظمة الأنهار في شبه القارة

بالإضافة إلى نهر الغانج — أي أنهار براهمابوترا، ونارمادا، وتونغابهادرا، وكافيري،

وجودافاري، وهلم جرًّا — تسبب في تقسيمها أكثر فأكثر. وعلى سبيل المثال، فإن دلتا نهر

الكافير،

هي جوهر حياة من يتحدثون لغات الدرافيدان

Dravidian، بقدر

أهمية نهر الغانج بالنسبة إلى الشعوب الناطقة بالهندية.

٢ وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهند (جنبًا إلى جنب مع دول جنوب شرق آسيا) تتَّسم بأشد

الظروف المناخية سخونة، وبالمناظر الطبيعية الأكثر وفرةً وترفًا بين جميع المحاور السكانية

لأوراسيا؛ وبالتالي فإن سكانها، كما يخبرنا فيرغريف، لم تكن لديهم حاجة إلى بناء هياكل

سياسية لتنظيم الموارد، على الأقل بالحجم الذي فعله الصينيون والأوروبيون الذين يعيشون

في

المناطق المعتدلة.

وهذه النقطة الأخيرة، بطبيعة الحال، قد تبدو حتمية أكثر من اللازم، وربما عنصرية بطبيعتها

في بساطتها الصارخة؛ وهي سمة شائعة في الحقبة التي كتب فيها فيرغريف. ومع ذلك، فكما هو

الحال مع ماكيندر، الذي كان يخشى «الخطر الأصفر» الذي يُفترض أن تمثِّله الصين، فإن تحليل

فيرغريف الأوسع للهند يتَّسم بصحته جوهريًّا، فضلًا عن أنه مستبصر.

وعلى الرغم من أنه من الواضح أنها تمثِّل حضارة فريدة خاصَّة بها، فإن شبه القارة

الهندية،

بفعل الأسباب المذكورة أعلاه، كانت طوال فترة طويلة من تاريخها تفتقر إلى الوحدة السياسية

التي امتلكتها الصين؛ إذ إنها كانت مفتوحة أمام سلسلة من الغزوات المركزة الآتية من شمال

غرب البلاد، وهي الأقل تحديدًا وحماية من بين مناطقها الحدودية، حيث تقترب الهند على

نحوٍ

خطير من كلٍّ من سهوب آسيا الوسطى والهضبة الفارسية-الأفغانية، بحضاراتها الأكثر «فحولةً»

virile التي تنتمي إلى المناطق المعتدلة.

٣ وقد شجَّع وقوع هذه الغزوات على مر التاريخ وجود خصوبة مُرحِّبة يعززها هطول

الأمطار بمعدلات ليست مفرطة للغاية، وهي التي تميز سهل البنجاب الذي يرويه نهر السند

وروافده

عند نفس النقطة المحددة التي تهبط فيها الهضبة الفارسية-الأفغانية إلى مستوى أرضية شبه

القارة. وفي الواقع، قد أدَّت الغزوات الهادرة وعمليات التسلل من غرب ووسط آسيا إلى تعطيل

السعي من أجل الوحدة والاستقرار في شبه القارة الهندية حتى العصر الحديث. وكما قال ماكيندر

في واحدة من محاضراته: «في الإمبراطورية البريطانية، ليس هناك سوى حدود برِّية واحدة

ينبغي أن

تكون الاستعدادات الحربية فيها جاهزة على الدوام، وهي الحدود الشمالية الغربية للهند.»

٤

إن المزايا والعيوب المصاحبة لسعي الهند إلى مكانة القوى العظمى في أوائل القرن الحادي

والعشرين تظل ملازمة لهذه الخصائص الجغرافية. وكما أشار إليه المؤرخ الراحل بيرتون شتاين

Stein، فإن خريطة الهند حتى حقبة القرون الوسطى قد

امتدت إلى أجزاء من آسيا الوسطى وإيران، وفي الوقت نفسه لم تُظهر سوى ارتباط ضعيف بين

وادي

السند في الشمال الغربي وبين شبه الجزيرة الهندية إلى الجنوب من نهر الغانج.

٥ وكما أن الصين اليوم تمثِّل تتويجًا مظفرًا للعلاقة بين أراضي السهوب الداخلية

الآسيوية وبين السهول الفيضية للأراضي المركزية الصينية، فقد تأثرت الهند بشدة طوال آلاف

السنين بمناطقها الظلِّية المرتفعة، والتي — على عكس الوضع في الصين — لم تتمكن من السيطرة

عليها؛ وبالتالي ظلت الهند قوة أضعف.

هناك أواصر واضحة بين شبه القارة الهندية وجنوب شرق أفغانستان بسبب تجاورهما؛ ومع

ذلك فإن

العلاقات بين الهند وبين أراضي السهوب في آسيا الوسطى، وبين الهند وبين الهضبة الإيرانية

تتَّسم بنفس الدرجة من العمق. تشاركت الهند وإيران مأزق الوجود على الطرف المتلقي لغزوات

المغول من آسيا الوسطى، على الرغم من أن دينامية الثقافة الإيرانية، التي حرضتها الغزوات

منذ زمن الأخمينيين

Achaemenids (ما بين القرنين السادس إلى

الرابع قبل الميلاد)، أدَّى إلى أن الفارسية هي اللغة الرسمية في الهند حتى العام ١٨٣٥م.

٦ أما أباطرة الهند من المغول خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر فقد «صاروا

تجسيدًا للثقافة الفارسية»، كما أشار إليه المؤرخ الراحل ك. م. بانيكار

Panikkar، وأضاف: «كما كانوا يحتفلون بالنوروز (السنة

الفارسية الجديدة) باحتفالات تقليدية، كما عمَّموا استخدام التقنيات الفارسية في الفنون».

٧ وفي الوقت نفسه، فإن الأردية

Urdu، وهي اللغة

الرسمية في باكستان — وهي الدولة التي تحتل الربع الشمالي الغربي من شبه القارة الهندية

—

تعتمد بشدة على الفارسية (وكذلك العربية) كما تُكتب بحروف عربية معدلة.

٨ وبالتالي، فإن الهند هي شبه قارة وطرف حيوي للشرق الأوسط الكبير على حدٍّ سواء.

وهذا هو المكان الذي يمكننا فيه أن نفهم حقًّا وجهة نظر وليام ماكنيل فيما يتعلق باختلاط

وامتزاج الحضارات.

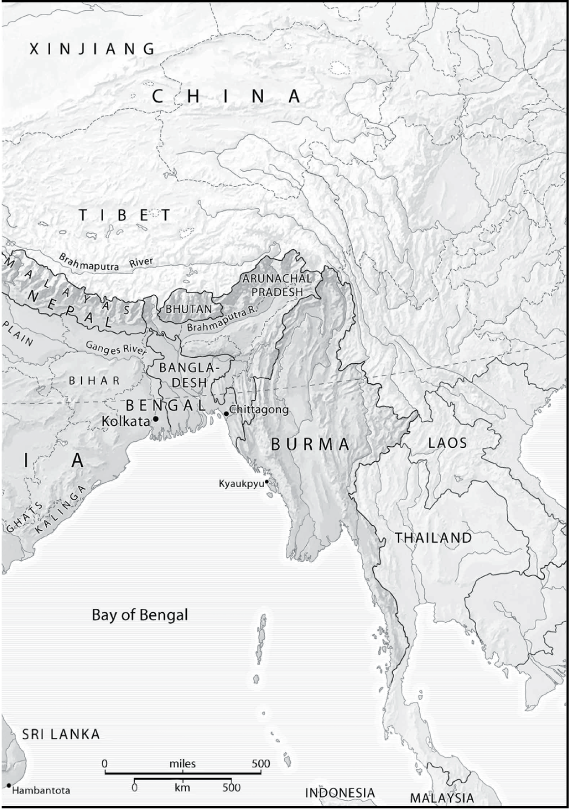

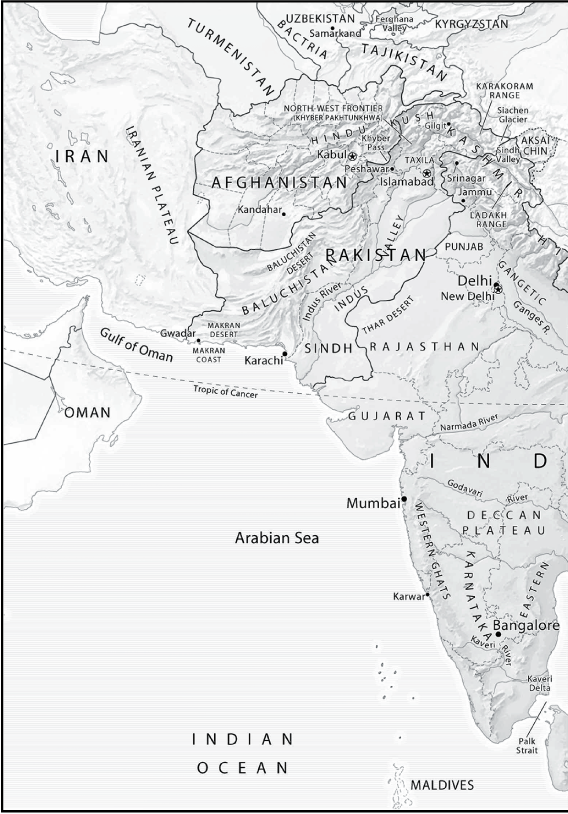

مفتاح الخريطة

| إيران |

Iran

|

| الهضبة الإيرانية |

Iranian plateau

|

| تورمينستان |

Turmenistan

|

| باكتريا |

Bactria

|

| أوزبكستان |

Uzbekistan

|

| سمرقند |

Samarkand

|

| وادي فرغانة |

Ferghana valley

|

| أفغانستان |

Afghanistan

|

| قندهار |

Kandahar

|

| هندوكوش |

Hindu Kush

|

| منطقة الحدود الشمالية الغربية |

North west frontier

|

| خيبر باختونخوا |

Khyber Pakhtunkhwa

|

| كابول |

Kabul

|

| ممر خيبر |

Khyber pass

|

| طاجيكستان |

Tajikistan

|

| قيرغيزستان |

Kyrgyzstan

|

| سلسلة جبال كاراكورام |

Karakoram range

|

| نهر سياتشن الجليدي |

Siachen glacier

|

| كشمير |

Kashmir

|

| أقصاي تشين |

Aksai chin

|

| وادي السند |

Sindh valley

|

| سريناغار جامو |

Srinagar Jammu

|

| سلسلة جبال لاداخ |

Ladakh range

|

| وادي السند |

Indus valley

|

| صحراء بلوشستان |

Baluchistan desert

|

| نهر السند |

Indus river

|

| جيلجيت |

Gilgit

|

| بيشاور |

Peshawar

|

| تاكسيلا |

Taxila

|

| إسلام أباد |

Islamabad

|

| البنجاب |

Punjab

|

| بلوشستان |

Baluchistan

|

| جبال الهيمالايا |

Himalaya

|

| دلهي |

Delhi

|

| نيودلهي |

New Delhi

|

| سهل الغانج |

Gangetic Plain

|

| نهر الغانج |

Ganges r.

|

| صحراء ثار |

Thar desert

|

| راجستان |

Rajasthan

|

| وادي السند |

Sindh Valley

|

| خليج عُمان |

Gulf of Oman

|

| غوادار |

Gwadar

|

| ساحل مكران |

Makran coast

|

| عُمان |

Oman

|

| مدار السرطان |

Tropic of cancer

|

| كراتشي |

Karachi

|

| نهر نارمادا |

Narmada river

|

| الهند |

India

|

| بحر العرب |

Arabian sea

|

| مومباي |

Mumbai

|

| نهر غودافاري |

Godavari river

|

| غاتس الشرقية |

Eastern Ghats

|

| كالينغا |

Kalinga

|

| هضبة الدكن |

Deccan plateau

|

| غاتس الغربية |

Western Ghats

|

| كاروار |

Karwar

|

| كارناتاكا |

Karnataka

|

| نهر كافيري |

Kaveri river

|

| بنغالور |

Bangalore

|

| دلتا نهر كافيري |

Kaveri delta

|

| مضيق بالك |

Palk strait

|

| جزر المالديف |

Maldives

|

| المحيط الهندي |

Indian ocean

|

| هامبانتوتا |

Hambantota

|

| سري لانكا |

Sri lanka

|

| أميال |

Miles

|

| كلم |

Km

|

| إندونيسيا |

Indonesia

|

| ماليزيا |

Malaysia

|

| خليج البنغال |

Bay of Bengal

|

| نيبال |

Nepal

|

| نهر الغانج |

Ganges river

|

| بيهار |

Bihar

|

| كولكاتا |

Kolkata

|

| كالينغا |

Kalinga

|

| شينجيانغ |

Xinjiang

|

| الصين |

China

|

| نهر براهمابوترا |

Brahmaputra river

|

| بوتان |

Bhutan

|

| براديش أروناهال |

Arunahal Pradesh

|

| بنغلاديش |

Bangladesh

|

| شيتاغونغ |

Chittagong

|

| خليج البنغال |

Bay of Bengal

|

| تايلاند |

Thailand

|

| لاوس |

Laos

|

| بورما |

Burma

|

وبالتالي فإن مفتاح فهم الهند يتمثَّل في إدراك أنه على الرغم من أن الهند تحمل مغزًى

جغرافيًّا بارزًا باعتبارها شبه قارة، فإن حدودها الطبيعية، مع ذلك، تتَّسم بضعفها الشديد

في

بعض الأماكن. وكانت النتيجة هي ظهور العديد من الدول عبر التاريخ، والتي لا تتوافق مع

فكرتنا المكانية عن الهند، والتي تقع في الواقع عبرها. وفي الواقع، أن الدولة الهندية

الحالية لا تتبع حدود شبه القارة، وهذا هو جوهر معضلتها؛ إن باكستان، وبنغلاديش، وبدرجة

أقل

نيبال تقع أيضًا داخل شبه القارة، وتشكِّل تهديدات أمنية كبيرة للهند؛ مما يسلب من الهند

طاقة

سياسية حيوية كان في وسعها تسخيرها لاستعراض قوَّتها في أنحاء كثيرة من أوراسيا.

لا تتمثَّل القضية في أن الاستيطان البشري اعتبارًا من بواكير العصور القديمة لم

يلتزم

بجغرافية شبه القارة؛ بل في أن جغرافية الهند هي نفسها محيِّرة، ولا سيما في الشمال الغربي،

مما يروي قصة مختلفة عما تكشفه الخريطة عند النظر إليها لأول وهلة. للوهلة الأولى، فإن

خريطة التضاريس تُظهر طبقةً بنِّية من الجبال والنجود التي ترسم بدقة الحدود الفاصلة

بين

القفار الباردة في وسط آسيا وبين الأرضية المدارية الخضراء لشبه القارة الهندية على طول

الحدود الحالية بين أفغانستان وباكستان. لكن النزول من أفغانستان إلى نهر السند، الذي

يتدفق

طوليًّا عبر منتصف باكستان، يتم بشكلٍ تدريجي للغاية، بحيث احتلت ثقافات متشابهة طوال

آلاف

السنين كلًّا من الهضاب العالية والأراضي المنخفضة، والسهول النهرية، سواء قبائل الهاربان

Harappan، أو الكوشان

Kushan، أو تلك التركية، أو المغولية، أو الهندية-الفارسية،

أو الهندية-الإسلامية، أو البشتون، على سبيل المثال لا الحصر. ولا يشمل هذا ذكر

الصحاري القلوية في مكران

Makran وبلوشستان، والتي توحد

إيران مع شبه القارة الهندية؛ أو حركة المرور البحري في العصور الوسطى التي عملت على

توحيد

جزيرة العرب مع الهند بفضل الرياح الموسمية التي يمكن التنبؤ بها. وعلى مر التاريخ، إن

«حدود الهند

Al-Hind»، كما يسميها أندريه وينك

Wink، وهو باحث من جنوب آسيا — مرددًا الاسم العربي

للبلاد — وهي التي تشمل كامل المنطقة الممتدة من شرق إيران إلى غرب الهند، والتي يسيطر

عليها

سكان مسلمون ناطقون بالفارسية، ظلت طوال معظم فترات التاريخ تمثِّل كائنًا حيًّا ثقافيًّا

رشيقًا؛ ولذلك كان تعريف حدود الدولة صعبًا بطبيعته.

٩

إن خريطة حضارة الهاربان، وهي شبكة معقَّدة من العشائر التي كانت تُحكم مركزيًّا

ما بين

أواخر الألفية الرابعة إلى منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد، تُخبرنا بالكثير في هذا

الخصوص. ووفقًا للبقايا الأثرية، كانت المدينتان الرئيستان هما مونجودارو

Moenjodaro وهارابا

Harappa، وكلاهما تقع على ضفاف نهر السند في السند

العليا؛ بحيث كان نهر السند، بدلًا من أن يمثِّل حدودًا تفصل بين شبه القارة وبين آسيا

الداخلية، يشكِّل قلبًا حضاريًّا في حدِّ ذاته. امتدت تخوم منطقة الهاربان من شمال شرق

بلوشستان وحتى كشمير ثم إلى الجنوب الشرقي وصولًا إلى مشارف كلٍّ من دلهي ومومباي، متجنبة

صحراء ثار؛ أي إنها تلامست تقريبًا مع إيران وأفغانستان الحاليتين، وتضمنت جزءًا كبيرًا

من

باكستان، وامتدت إلى كلٍّ من شمال غرب وغرب الهند. كانت هذه جغرافيا معقَّدة للاستيطان

الذي

التصق بمنطقة تدعم الري الزراعي، على الرغم من إشارة العديد من الباحثين إلى أن شبه القارة

الشاسعة كانت تطوي بداخلها العديد من التقسيمات الفرعية الطبيعية. ربما تسلل الآريون

Aryans من الهضبة الإيرانية؛ ومن ثم فقد شكَّلوا — جنبًا

إلى جنبٍ مع السكان الأصليين لشبه القارة — جزءًا من عملية أدَّت إلى توحيد التنظيم السياسي

لسهل نهر الغانج في شمال الهند نحو العام ١٠٠٠ قبل الميلاد. أدَّى هذا إلى ظهور مجموعات

من

الأنظمة الملكية ما بين القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد، والتي بلغت ذروتها مع

إمبراطورية ناندا

Nanda Empire، التي امتدت في القرن الرابع

قبل الميلاد عبر شمال الهند وسهل نهر الغانج من البنجاب إلى البنغال. في العام ٣٢١ قبل

الميلاد، خلع شاندراغوبتا موريا ضانا ناندا وأسس إمبراطورية الماوريين

Mauryan Empire، التي تمكَّنت من تطويق جزء كبير من شبه

القارة، باستثناء أقاصي الجنوب؛ وبالتالي شجعت للمرة الأولى في التاريخ فكرة الهند بوصفها

كيانًا سياسيًّا يتوافق مع جغرافية جنوب آسيا. يشير بيرتون شتاين إلى أن دمج العديد من

الدول

المدينية والعشائر في نظام واحد متماسك كان، بالإضافة إلى تشجيع «التجارة القوية» بينها،

مستوحًى جزئيًّا من التهديد الذي شكَّله الإسكندر الأكبر

Alexander the

Great، الذي كان على وشك غزو وادي نهر الغانج لولا تمرد جنوده في العام

٣٢٦ قبل الميلاد. وثمَّة عامل آخر ساعد على تحقيق الوحدة، وهو ظهور إيديولوجيتين جديدتين

على

مستوى شبه القارة، وهما البوذية واليانية

Jainism، اللتان

«استحوذتا على ولاء الشعوب التجارية»، كما كتب شتاين.

١٠

اعتنق ملوك الماوريين البوذية، وأداروا إمبراطوريتهم وفقًا لممارسات الإمبراطوريتين

اليونانية والرومانية التي تسربت عبر الطريق الرئيسي للهجرة في المنطقة المعتدلة المناخ

من

حوض بحر إيجة وغرب آسيا إلى الهند. ومع ذلك، فقد احتاج الأمر إلى جميع أشكال البراعة

الإنسانية للمحافظة على تماسك إمبراطورية الماوريين. ربما كان رئيس وزراء شاندراغوبتا

هو

كوتيليا

Kautilya، الذي ألَّف أحد الكتب السياسية

الكلاسيكية، وهو بعنوان أرثاشاسترا

Arthashastra، أو «كتاب

الدولة»، والذي يُظهر كيف يمكن لأحد الفاتحين أن ينشئ إمبراطورية عن طريق استغلال العلاقات

بين مختلف الدول المدينية: ينبغي أن تُعتبر أي دولة مدينية تلامس دولة المرء عدوًّا؛

لأنه

سينبغي إخضاعها في سياق بناء الإمبراطورية؛ لكن الدولة المدينية البعيدة التي تجاور عدوًّا

ينبغي اعتبارها صديقة. ولأن المحافظة على تماسك مثل هذه الإمبراطورية شبه القارية الشاسعة

كان أمرًا يتَّسم بالصعوبة، فقد آمن كوتيليا بأهمية شبكات التحالف المعقَّدة، وبالإحسان

إلى

الشعوب التي يجري غزوها، والتي ينبغي المحافظة على أنماط حياتها.

١١ اتَّسمت إمبراطورية الماوريين باللامركزية، على أقل تقدير، مع وجود منطقة مركزية

في السهل الشرقي لنهر الغانج وأربعة مراكز إقليمية في الوقت الذي تولى فيه الحكم أشوكا

Ashoka، وهو حفيد شاندراغوبتا: تاكسيلا

Taxila في شمال غرب البلاد، والواقعة على مشارف العاصمة

الباكستانية إسلام آباد؛ وأوجاين

Ujjain على هضبة مالوا في

الجزء الغربي من وسط الهند؛ وسوفارانجيري

Suvarnagiri في

ولاية كارناتاكا الواقعة في جنوب الهند؛ وكالينجا

Kalinga

على طول خليج البنغال إلى الجنوب من كولكاتا.

كان ذلك إنجازًا استثنائيًّا في هذه المرحلة المبكرة من التاريخ، حيث لم تكن هناك

سوى

وسائل بدائية للنقل والاتصالات، أن تتمكن إمبراطورية واحدة من تغطية معظم أجزاء شبه القارة

الهندية. أظهر الماوريون إمكان توظيف دولة واحدة المنطق الجغرافي على مساحة شاسعة لبعض

الوقت. وللأسف، فقد أدَّى تراجع الماوريين إلى الغزوات المألوفة من جهة الشمال الغربي،

لا

سيما عبر ممر خيبر: الإغريق في القرن الثاني قبل الميلاد، والسكوثيين في القرن الأول

قبل

الميلاد. وشجع هذا على إعادة تقسيم شبه القارة إلى أسرات حاكمة إقليمية: سونجا، وبانديان،

وكونيندا، وهلم جرًّا. ظهرت إمبراطورية كوشان Kushan Empire

في القرن الأول الميلادي في باكتريا Bactria، حيث يلتقي

شمال أفغانستان مع طاجيكستان، وأوزبكستان، كما غزا حكامها الهندو-أوروبيين أراضي وادي

فرغانة في القلب الديموغرافي لآسيا الوسطى؛ ومن ثم ضمها إلى ولاية بيهار في شمال شرق

الهند.

تتَّسم خريطة نطاق كوشانا بكونها مذهلة بمفاهيم عالمنا المعاصر؛ كونها متراكبة بين آسيا

الوسطى السوفييتية السابقة، وأفغانستان، وباكستان، وجزء كبير من سهل نهر الغانج في شمال

الهند. اتبعت إمبراطورية كوشان أودية الأنهار من ناحية، لكنها تعبر السلاسل الجبلية من

ناحية أخرى، بحيث إنها تتبع الجغرافيا وتناقضها في الوقت نفسه. وهي تمثِّل أيضًا درسًا

مَعلميًّا من حيث حقيقة أن الحدود الحالية قد لا تشير بالضرورة إلى القول الفصل في

التنظيم السياسي لوسط وجنوب آسيا.

أما إمبراطورية غوبتا

Gupta Empire

(٣٢٠-٥٥٠م)

فقد

استعادت مظهرًا من مظاهر الوحدة عبر شبه القارة؛ إذ حكمتها من نهر السند في الغرب إلى

ولاية

البنغال في الشرق، ومن جبال الهيمالايا في الشمال إلى هضبة الدكن في الوسط، وإن كان معظم

الجنوب خارج نطاق سيطرتها، حتى عانى حكام غوبتا من غزوات فرسان آسيا الوسطى الذين قادوا

جيادهم من الشمال الغربي إلى ولاية راجاستان والسهل الغربي لنهر الغانج. وبالإضافة إلى

ذلك،

كما هو الحال مع الماوريين، كانت إمبراطورية غوبتا أقل من أن تُعتبر دولة موحدة، بل كانت

أشبه بمنظومة واهية من الولايات العميلة التي توحدها التجارة والإجلال لماهية نهر الغانج.

كان الجنوب غير التابع لسلطان غوبتا هو مصدر الشكل التعبدي من الديانة الهندوسية الذي

انتشر

شمالًا إلى نهر الغانج. أما جنوب شبه الجزيرة الهندية، الذي يميزه استخدام اللغات

الدرافيدية بكثافة، على عكس اللغات السنسكريتية المنطوقة في الشمال، فقد كانت بالفعل

إقليمًا في حدِّ ذاتها؛ إذ كان يفصلها عن الشمال هضبة الدكن، كما كانت واقعة تحت النفوذ

البحري لكلٍّ من الشرق الأوسط والهند الصينية. طوال أكثر من ستة قرون بعد انهيار مملكة

غوبتا،

الذي تسارع بفعل تدفق قبائل الهون

Huns من آسيا الوسطى، ظهر

تجمُّع من الدول الصغيرة، يدل — مرةً أخرى — على أن الهند لم تكن تشبه الصين تمامًا،

مع ميلٍ أكبر لدى الأخيرة إلى المركزية والوحدة السياسية. وفي الواقع، أن الممالك التي

ظهرت بعد

زوال إمبراطورية غوبتا، على حدِّ تعبير شتاين، كانت «تتحدد بفعل طرق الإدارة بصورةٍ أقل

من

تأثرها باللغة، والانتماءات الطائفية، والمعابد.»

١٢ وما بين القرنين السابع وحتى السادس عشر، كما كتب فيرغريف، دخلت الشعوب المسلمة

إلى الهند تباعًا. «جاء العرب أولًا، كما كان منطقيًّا، عن طريق البر بطول الساحل، وعن

طريق

الملاحة الساحلية بطول الشواطئ، لكنهم لم يتركوا أي أثر دائم؛ وتلاهم الأتراك»، واستطرد

قائلًا: «من قبل العام ١٠٠٠ للميلاد بقليل فصاعدًا، ومن فوق هضبة إيران ووصولًا إلى

أفغانستان. وفيما يزيد قليلًا على قرنٍ من الزمان، وبدرجة كبيرة بسبب الخلافات بين الحكام

الهندوس، اعتنق السهل الشمالي بأسره بالحكم الإسلامي.»

١٣ وفي الجنوب، كانت بلوشستان والسند جزءًا من نفس «الحزام الصحراوي» الذي امتد

حتى بلاد ما بين النهرين.

١٤ وفي الواقع، أن شبه القارة الهندية قد زُرعت في الشرق الأوسط الكبير. ومن بين

أبرز ملامح ذلك أن العرب العراقيين احتلوا في أوائل القرن الثامن أجزاء من ولايات السند،

والبنجاب وراجستان، وغوجارات. كما أن المحارب المملوكي ذا الأصول التركية محمود الغزنوي

Mahmud of Ghazni، والذي كانت عاصمته في شرق أفغانستان،

ضم إلى إمبراطوريته التي قامت في أوائل القرن الحادي عشر ما تمثِّله في الوقت الحاضر

كردستان

العراق، وإيران، وأفغانستان، وباكستان، وشمال غرب الهند حتى دلهي، كما أغار على ولاية

غوجارات الجنوبية المطلة على بحر العرب. واعتبارًا من القرن الثالث عشر وحتى أوائل القرن

السادس عشر، سيطرت ما تسمى سلطنة دلهي

Delhi Sultanate على

شمال الهند وأجزاء من الجنوب من قِبل أسرة تغلوق

Tughluq

التركية، ولودي

Lodi الأفغانية، وغيرهما من السلالات الآتية

من آسيا الوسطى.

وكان اختيار هؤلاء الغزاة لدلهي باعتبارها عاصمة للهند وظيفة جغرافية إلى حدٍّ كبير.

وكما كتب

فيرغريف، «إن السند ووادي نهر السند، بما في ذلك البنجاب … يمثِّلان ما يشبه غرفة انتظار

للهند، والتي يفضي إليها ممر ضيق نسبيًّا لا يزيد عرضه على ١٥٠ ميلًا، بين الصحراء الهندية

وجبال الهملايا. وعند مخرج هذا الممر تقع دلهي.»

١٥ وإلى الخلف من دلهي يوجد العالم الإسلامي؛ وأمامها العالم الهندوسي. (بحلول ذلك

الوقت، كانت البوذية قد اختفت تقريبًا من الهند، أرض مولدها، لتنتقل إلى الشرق والشمال

الشرقي.) فرضت الجغرافيا ألا يمثِّل شمال غرب شبه القارة الهندية حدودًا ثابتة بقدر كونه

سلسلة لا تنتهي من التدرجات التي تبدأ من إيران وأفغانستان، وتنتهي في دلهي؛ وهذا، مرة

أخرى، يثبت صحة فكرة ماكنيل في تاريخه الكبير للحضارة الإنسانية.

كانت الإمبراطورية المغولية

Mughal Empire تعبيرًا

ثقافيًّا وسياسيًّا عن هذه الحقيقة. يفخر عدد قليل من الإمبراطوريات الانتقائية

eclecticism الفنية والدينية التي امتلكها المغول،

الذين حكموا الهند وأجزاء من آسيا الوسطى بقوة من أوائل القرن السادس عشر إلى العام ١٧٢٠م

(وبعدها تراجعت الإمبراطورية بسرعة). والمغول

Mughal هو

التعبير العربي والفارسي من المنغول

Mongol، والذي أُطلق على

جميع المسلمين الأجانب من الشمال والشمال الغربي للهند. تأسست الإمبراطورية المغولية

التي

أسسها ظاهر الدين محمد بابر

Babur، وهو تركي من قومية

الشغطاي

Chaghtai، وُلد في العام ١٤٨٣م في وادي فرغانة

في أوزبكستان الحالية، وأمضى فترة شبابه الباكر في محاولة فتح سمرقند، وهي العاصمة

القديمة لتيمورلنك

Tamarlane (تيمور). وبعد أن لقي هزيمة

حاسمة على يد محمد الشيباني خان، وهو سليل جنكيز خان، توجَّه بابر وأتباعه إلى الجنوب

واستولوا على كابول. وانطلاقًا من كابول، نزل بابور مع جيشه من هضبة أفغانستان العالية

لاجتياح ولاية البنجاب. وهكذا، تمكَّن من بدء غزوه لشبه القارة الهندية. كانت الإمبراطورية

المغولية أو التيمورية، التي تشكَّلت تحت قيادة أكبر الكبير

Akbar the Great، حفيد بابر، تضم طبقةً من النبلاء تتألف من الراجبوت

Rajputs، والأفغان، والعرب، والفرس، والأوزبك، والشغطاي

الأتراك، وكذلك من الهنود السُّنة، والشيعة، والهندوس، ناهيك عن العديد من المجموعات

المتداخلة الأخرى؛ كانت الإمبراطورية عالمًا عرقيًّا ودينيًّا بدأ في جنوب روسيا من جهة

الشمال الغربي ومن البحر الأبيض المتوسط إلى الغرب.

١٦ كانت الهند تشبه كثيرًا مستودعًا للاتجاهات الثقافية والسياسية الجارية في

منطقة الشرق الأوسط المجاورة.

مثَّلت كابول وقندهار امتدادًا طبيعيًّا لهذه الأسرة الجليلة المنتمية إلى دلهي؛

ومع ذلك

فإن المنطقة ذات الأغلبية الهندوسية في جنوب الهند حول بنغالور الحالية — وهي العاصمة

الهندية لشركات التقنية العالية — كان أقل من ذلك بكثير في هذا الصدد. أما أورنجزيب

Aurangzeb، أو «آسر العالم»، وهو الحاكم الذي وصلت

إمبراطورية المغول في عهده — في أواخر القرن السابع عشر — إلى ذروة توسعها، فقد كان رجلًا

مسنًّا في العقد التاسع من عمره؛ ومع ذلك فقد واصل قتال متمردي المهراتا

Maratha في جنوب وغرب الهند. وقد تُوفي في العام ١٧٠٧م في

معسكره في هضبة الدكن

Deccan، من دون أن يتمكن من إخضاعهم.

إن هضبة الدكن، على حدِّ تعبير بانيكار «قد مثَّلت دائمًا السور الأوسط الكبير للهند»،

والتي لم تتمكن من إخضاعها شعوب وادي نهر الغانج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تدفق الأنهار

من

الغرب إلى الشرق في شبه القارة المتوجِّهة من الشمال إلى الجنوب أدَّى، كما أوضحت تجربة

أورنجزيب، إلى صعوبة تمكُّن الشمال من حكم الجنوب حتى مرحلة تاريخية متأخرة نسبيًّا.

وعلى

سبيل التبسيط: هناك عدد قليل نسبيًّا من الوشائج الجغرافية التي تربط بين شمال وجنوب

الهند.

١٧ وفي الواقع، أن هذا التمرد الذي استمر لفترة طويلة واستعصى على الحل في جنوب

الهند هو ما قوَّض التماسك والروح المعنوية للنخبة المغولية الشمالية. أدَّى انشغال أورنجزيب

في قتال محاربي المهراتا العظماء — مع تجاهل مشاكل الإمبراطورية الأخرى — إلى تسهيل مهمة

شركات الهند الشرقية الهولندية، والفرنسية، والبريطانية لكسب موطئ قدم على الساحل؛ مما

أدَّى

في النهاية إلى الحكم البريطاني للهند.

١٨

وللتأكيد على أهمية هذه النقطة؛ تمثَّل وضع أورنجزيب في تمركز الحكام في دلهي منذ

مئات

السنين، وكذلك حتى الحكام الأقدم لشبه القارة منذ العصور القديمة. ويعني هذا أن المنطقة

الشاسعة التي تشمل اليوم شمال الهند وكذلك باكستان وجزء كبير من أفغانستان كانت خاضعة

عادة

لنظام واحد للحكم، على الرغم من كون السيادة على جنوب الهند مشكوكًا فيها in

doubt. وهكذا، فبالنسبة إلى النخب الهندية، كان التفكير ليس في باكستان

وحدها، بل في أفغانستان أيضًا، باعتبارها جزءًا من أراضي الهند ليس طبيعيًّا فحسب، بل

له ما يبرره

تاريخيًّا. يقع قبر بابر في كابول، وليس في دلهي. ولا يعني هذا أن الهند لديها أطماع

توسعية

في أفغانستان، بل يعني أن نيودلهي تهتم بعمقٍ بهوية مَن يحكم أفغانستان، وترغب في ضمان

كون من

يمتلكون زمام الأمور هناك يحتفظون بمشاعر ودية تجاه الهند.

كان البريطانيون، على عكس الحكام السابقين للهند، يمثِّلون قوة بحرية أكثر بكثير من

كونهم

قوة برِّية. فقد كانت جهة البحر، كما تجلَّى ذلك في رئاسات بومباي، ومدراس، وكالكوتا

التي صارت

نقاطًا محورية لحكمهم، هي الجهة التي تمكَّن البريطانيون عبرها من غزو الهند. ونتيجةً

لذلك،

فقد كان البريطانيون هم الذين، بعد أكثر من ألفَي سنة من الغزوات والهجرات من الغرب والشمال

الغربي، مَن استعاد للهند الحقيقة الأساسية لجغرافيتها بوصفها واقعًا سياسيًّا؛ أنها

تمثِّل

شبه قارة في الواقع. توضح خريطة الهند في العام ١٩٠١م هذه النقطة بصورةٍ رائعة؛ فهي تُظهر

مجموعة كبيرة من خطوط السكك الحديدية التي بناها البريطانيون التي تمتد بطريقةٍ شريانية

عبر

كامل أجزاء شبه القارة؛ من الحدود الأفغانية إلى مضيق بالك قرب سيلان في عمق الجنوب،

ومن

كراتشي في باكستان الحالية في الغرب إلى شيتاجونج في بنغلاديش الحالية في الشرق. سمحت

التكنولوجيا للفضاء الداخلي الشاسع لشبه القارة بأن يتوحد أخيرًا تحت نظام حكم واحد،

بدلًا

من تقسيمه بين عدة أنظمة، أو أن تحكمه منظومة ضعيفة من الإمبراطوريات المتحالفة.

صحيح أن المغول (جنبًا إلى جنب مع، وإلى حدٍّ أقل مع، كونفدرالية المهراتا في بواكير

العصر الحديث) كانوا طلائع هذا الإنجاز، بالنظر إلى قدرتهم على إدارة معظم أجزاء شبه

القارة

الهندية باقتدار. لكن حكم المغول، على الرغم من تألقه، كان يعني غزوًا إسلاميًّا آخر

من

الشمال الغربي، وهو أمر ظل حتى يومنا هذا موضع ازدراء من قِبل القوميين الهندوس. ومع

ذلك فقد

مارست بريطانيا العظمى، باعتبارها قوة بحرية، دورًا محايدًا في الدراما التاريخية التي

دارت

بين الهندوس والمسلمين؛ وهي دراما يكمن أساسها في الجغرافيا؛ حيث يعيش الجزء الأكبر من

مسلمي الهند في كلٍّ من الشمال الغربي؛ وهي الجهة التي أتت منها الأغلبية الساحقة من

الغزوات،

وفي شرق البنغال؛ وهي الحد الشرقي الغني زراعيًّا لسهل الغانج، حيث انتشر الإسلام مع

الغزو

المغولي-التركي في القرن الثالث عشر الذي ترافق مع إزالة الغابات.

١٩

ربما وحَّد البريطانيون شبه القارة الهندية بواسطة البيروقراطية الحديثة ونظام السكك

الحديدية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ولكن بفعل الطريقة السريعة

والصاخبة لمغادرتهم في العام ١٩٤٧م، فقد ساعدوا على إعادة تقسيمها بطريقةٍ كانت أشد عمقًا

وأكثر رسمية من أيِّ انشقاق بين الإمبراطوريات السابقة. وفي الماضي، فإن الأماكن التي

التقى

فيها الهنود-الإغريق Indo-Greeks مع إمبراطورية غوبتا، على

سبيل المثال، أو حيث التقت إمبراطورية المغول مع كونفدرالية المهراتا، لم تكن تعني —

كما

تفعل الحدود اليوم — وجود أسلاك شائكة وحقول ألغام وجوازات سفر مختلفة، ووسائل إعلام

دنيئة،

وهي التي تنتمي جميعها إلى مرحلة لاحقة من التكنولوجيا. يمثِّل الشقاق القائم الآن إجراء

قانونيًّا قاسيًا وحضاريًّا في جزء منه، وأصبح بالتالي ناتجًا عن العوامل الجغرافية بدرجةٍ

أقل من كونه نتيجة لقرارات البشر.

وباختصارٍ، فمن المنظور التاريخي للهند، تشكِّل باكستان أكثر بكثير حتى من عدوٍّ

مسلَّح

نوويًّا، أو من دولة راعية للإرهاب، أو جيش تقليدي ضخم يجثم على الحدود. إن باكستان،

الواقعة في الشمال الغربي للهند، حيث تلتقي الجبال مع السهول، هي التجسيد الجغرافي والوطني

لكل الغزوات الإسلامية التي اجتاحت الهند طوال تاريخها. تلوح باكستان في الجزء الشمالي

الغربي من الهند، كما فعلت جحافل قوات الفتح الإسلامي في الماضي. إن «باكستان»، كما كتب

جورج فريدمان

Friedman، وهو مؤسس ستراتفور؛ وهي شركة

استخباراتية عالمية: «هي بقايا العصر الحديث للحكم الإسلامي للهند خلال القرون الوسطى»،

على

الرغم من أن جنوب غرب باكستان هي أول منطقة من شبه القارة يحتلها الغزاة العرب المسلمين

القادمين من إيران وجنوب أفغانستان.

٢٠

من المؤكد أن صناع القرار الهنود ليسوا مناهضين للمسلمين؛ فالهند موطن نحو ١٥٤ مليون

مسلم، وهي ثالث أكبر جالية مسلمة في العالم بعد إندونيسيا وباكستان نفسها، كما كان للهند

ثلاثة رؤساء مسلمين. لكن الهند هي دولة ديمقراطية علمانية بحكم حقيقة سعيها إلى الهروب

من

المناورات السياسية للدين من أجل رأب الفجوة بين الهندوس والمسلمين في دولة تقطنها أغلبية

من الهندوس. أما باكستان، باعتبارها جمهورية إسلامية، ناهيك عن عناصرها الراديكالية،

فتمثِّل

بعدة طرق تحديًا للأسس الليبرالية التي تقوم عليها الهند.

إن حقيقة كون خوف الهند من باكستان — والعكس بالعكس — هو أمر وجودي ينبغي ألَّا تفاجئ

أحدًا. وبطبيعة الحال، فمن الممكن أن تهزم الهند باكستان في حرب تقليدية، ولكن في معركة

نووية، أو في حرب إرهابية، ففي وسع باكستان أن تحقق تعادلًا من نوعٍ ما مع الهند. لكن

الأمر

أبعد من ذلك؛ فليست باكستان وحدها هي ما تمثِّل، بطريقةٍ ما، تهديدًا بهجوم مغولي آخر

من دون

استعادة المغول الكوزموبوليتية؛ بل هناك أفغانستان أيضًا. وكما نعلم، فإن الحدود التي

تفصل

باكستان عن أفغانستان هي وهمية إلى حدٍّ كبير، سواء في الحاضر أو على مر التاريخ. إن

الجروف

والأخوار الموجودة في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية من باكستان (واسمها الرسمي

خيبر

باختونخوا Khyber Pakhtunkhwa)، على الحدود مع أفغانستان،

يسهل اختراقها تمامًا. وفي جميع المرات التي عبرت فيها الحدود بين باكستان وأفغانستان،

لم

أفعل ذلك بصورةٍ قانونية. وحتى عند نقطة حدود خيبر الرسمية، يمر عشرات الآلاف من عرقية

البشتون بصفة أسبوعية من دون أن يُظهروا أي أوراق ثبوتية، بينما تمر يوميًّا مئات من

شاحنات

الجنكل (jingle trucks) من دون أن تخضع للتفتيش. إن عدم وجود

إجراءات رسمية يشهد ليس فقط على وجود نفس القبائل على جانبَي الحدود، بل على الطبيعة

الواهية للدولتين الأفغانية والباكستانية نفسهما، ويرجع السبب الرئيسي له إلى

افتقارهما إلى التماسك الجغرافي باعتباره قلبًا للمتصلات الهندو-إسلامية والهندو-فارسية

التي يستحيل

تقريبًا رسم خطوط فاصلة بينها. إن الإمبراطوريات الأخمينية، والكوشانية، والهندو-إغريقية،

والغزنوية، والمغولية، وغيرها، قد اعتبرت كلًّا من أفغانستان وباكستان جزءًا من الأراضي

التابعة لها، والتي إما هددت الهند أو ضمَّت أجزاء منها أيضًا. ثم هناك تيمور آسيا الوسطى

(تيمورلنك) والتركماني نادر شاه الكبير، اللذان تمكَّنا في عامَي ١٣٩٨ و١٧٣٩م، على الترتيب،

من

هزيمة دلهي انطلاقًا من قواعد إمبراطورية كلٍّ منهما الواقعة في إيران، وأفغانستان، وباكستان

الحالية.

يمثِّل هذا تاريخًا ثريًّا لا تعلم به سوى قلة في الغرب، في حين يحفظه أفراد من النخبة

الهندية عن ظهر قلب. عندما ينظر الهنود إلى خرائطهم لشبه القارة، فهم ينظرون إلى أفغانستان

وباكستان الواقعتين في شمال غرب البلاد، تمامًا كما ينظرون إلى نيبال وبوتان وبنغلادش

في

شمال شرق البلاد، باعتبار أنها تمثِّل جميعها جزءًا من النطاق المباشر للنفوذ الهندي،

مع

النظر إلى إيران، والخليج العربي، والجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى، وبورما

باعتبارها مناطق ظلِّية بالغة الأهمية. أما عدم النظر إلى تلك المناطق على هذا النحو،

فهو، من

وجهة نظر نيودلهي، يمثِّل تجاهلًا لدروس التاريخ والجغرافيا.

وكما يُظهر هذا السجل لتداول الإمبراطوريات جيئة وذهابًا على مدار آلاف السنين، فإن

أفغانستان والحرب فيها ليست مجرد مشكلة أمنية أخرى ينبغي التعامل معها بالنسبة إلى الهند.

إن كون

أفغانستان جزءًا من آسيا الوسطى لا يوجد إلا في المنظور الغربي؛ أما بالنسبة إلى الهنود

فهي جزء

من شبه القارة التي ينتمون إليها.

٢١ إن جغرافية أفغانستان تضفي عليها أهميةً محورية ليس فقط باعتبارها الطريق

الرئيسي لغزو الهند، سواء بالنسبة إلى الإرهابيين في أيامنا هذه أو للجيوش في الأيام

الخوالي،

ولكن باعتبارها قاعدة خلفية بالغة الأهمية الاستراتيجية لباكستان، وهي العدو الرئيسي

في

الهند.

وفي حين أن منطق الهند الجغرافي ليس مثاليًّا، فإن باكستان، التي تقع في زاوية قائمة

على

طريق الغزوات الماضية، في رأي الكثيرين، لا تمتلك أي منطق جغرافي على الإطلاق، في حين

لا

تمتلك منه أفغانستان سوى النزر اليسير. ويمكن النظر إلى باكستان بوصفها قطعة اصطناعية

من

أحجية تمثِّل إقليمًا، يقع على جانبَي الحدود بين الهضبة الإيرانية-الأفغانية والأراضي

المنخفضة من شبه القارة، ويشمل النصف الغربي من ولاية البنجاب، ولكن ليس النصف الشرقي،

والذي يوحِّد على نحوٍ مجنون بين جبال كاراكورام في الشمال (وهي واحدة من أعلى سلاسل

الجبال

في العالم) وصحراء مكران التي تبعد عنها ما يقرب من ألف كيلومتر إلى الجنوب وتطل على

البحر العربي

٢٢ في حين ينبغي أن يمثِّل نهر السند حدودًا من نوعٍ ما، فإن الدولة الباكستانية تقع

على كلتا ضفتيه. تضم باكستان أربع مجموعات عرقية رئيسية، تُضمر كلٌّ منها العداء للأخرى

وتتمركز كلٌّ منها في منطقة محددة؛ البنجاب في الشمال الشرقي، والسند في جنوب شرق البلاد،

وبلوشستان في الجنوب الغربي، والحدود الشمالية الغربية التي يهيمن عليها البشتون. كان

من

المفترض أن يوفر الإسلام غراء لتوحيد الدولة، لكنه فشل بشكلٍ بارز في هذا الصدد؛ فعلى

الرغم

من أن الجماعات الإسلامية في باكستان قد صارت أكثر راديكالية، يستمر البلوش والسنديون

في

النظر إلى باكستان بوصفها كيانًا أجنبيًّا تسوده قومية البنجاب، مع انجرار البشتون في

شمال

غرب البلاد إلى السياسات المتأثرة بحركة طالبان في منطقة الحدود الأفغانية-الباكستانية.

ومن دون الجيش الذي يسيطر عليه البنجاب، قد تزول باكستان من الوجود؛ حيث ستُختزل إلى

بقية

من البنجاب الإسلامية الكبرى، مع بلوشستان شبه الفوضوية وانجذاب السند أقرب إلى المدار

الهندي.

تأسست باكستان في العام ١٩٤٧م على يد محمد علي جناح، وهو مفكر عاش ما بين لندن وبومباي،

وابن تاجر من ولاية غوجارات، حيث بنى باكستان على فرضية إيديولوجية هي وجود وطن للمسلمين

في

شبه القارة الهندية. صحيح أن أغلبية المسلمين في شبه القارة كانوا يعيشون في باكستان

الغربية والشرقية (التي أصبحت بنغلاديش في العام ١٩٧١م)؛ ومع ذلك فقد ظل عشرات الملايين

من

المسلمين في الهند نفسها، بحيث أدَّت التناقضات الجغرافية الباكستانية إلى جعل إيديولوجيتها

معيبة بدرجةٍ خطيرة. وبالفعل، فقد أصبح الملايين من المسلمين والهندوس لاجئين عند إنشاء

دولة

باكستان. وتتمثَّل الحقيقة في أن تاريخ شبه القارة المملوء بالغزوات والهجرات يمثِّل

مزيجًا

عرقيًّا ودينيًّا وطائفيًّا مثمرًا. وعلى سبيل المثال؛ فالهند هي مهد العديد من الديانات؛

مثل

الهندوسية، والبوذية، واليانية، والسيخية. وقد عاش الزرادشتيون واليهود والمسيحيون في

الهند

لمئات وآلاف السنين. تتقبل فلسفة الدولة الهندية هذا الواقع وتحتفي به؛ في حين أن فلسفة

الدولة الباكستانية هي أقل اشتمالًا بكثير، وهذا هو أحد أسباب كون الهند مستقرة وباكستان

ليست كذلك. لكن الجغرافيا تخضع في هذه الحالة لتفسيرات مختلفة.

ومن منظور آخر، تمتلك باكستان منطقًا جغرافيًّا مؤثرًا بوصفه وسيطًا حضاريًّا وممرًّا

لطرق التجارة التي تربط شبه القارة بآسيا الوسطى، وقلبًا للعالم الهندو-إسلامي؛ ولأنه

يصعب تحديد مفهوم أندريه وينك عن «الهند» الهندو-إسلامية من منظور الحدود المعاصرة، فقد

يتساءل المرء عن سبب كون باكستان أكثر اصطناعية من الهند؟ وفي نهاية المطاف، كانت لاهور

في

باكستان رافدًا رئيسيًّا لنجاح حكم المغول بقدر ما كانت دلهي في الهند. إن القلب الجغرافي

الحقيقي للسهل الشمالي لشبه القارة الهندية هو إقليم البنجاب، والذي ينقسم بين البلدين؛

مما

لا يجعل أيهما كاملًا من وجهة النظر التاريخية أو الجغرافية. ومثلما نما شمال الهند من

الصميم الديموغرافي لنهر الغانج، فإن باكستان، كما يمكن القول، تنمو من ذلك الصميم

الديموغرافي الحيوي الآخر، وهو نهر السند وروافده. وبهذا المنظور، فإن نهر السند ليس

بالمفرِّق، بل هو موحِّد.

٢٣ جرى التعبير عن هذه النقطة بأفضل صورة في كتاب اعتزاز إحسان المعنون «القصة

الملحمية لنهر السند وإنشاء باكستان». وباعتباره عضوًا في حزب الشعب الباكستاني الذي

يتخذ

من إقليم السند قاعدة له، والذي أسسته الراحلة بي نظير بوتو، يؤكد إحسان أن «الخط الفاصل

الحرج» على مر التاريخ في شبه القارة هو «نتوء غورداسبور-كاثياو

Gurdaspur-Kathiawar»؛ الذي يمر إلى الجنوب الغربي من

غورداسبور في شرق البنجاب إلى كاثياوار في ولاية غوجارات على بحر العرب، وهو الخط التقريبي

للحدود الحالية بين الهند وباكستان.

٢٤

ولكن هنا تكمن الإشكالية؛ فخلال فترات قصيرة نسبيًّا من التاريخ، عندما كانت تلك المناطق

من الهند وباكستان موحدة — خلال حكم الماوريين، والمغول، والبريطانيين — لم تكن هناك

مشكلة

بشأن من يسيطر على طرق التجارة في آسيا الوسطى (أفغانستان وما وراءها). أما خلال الفترة

المتبقية من التاريخ، فلم تكن هناك مشكلة أيضًا؛ لأنه في حين أن إمبراطوريات مثل الكوشانا،

ومملكة الغزنويين، وسلطنة دلهي لم تكن تتحكم في الجانب الشرقي لنهر الغانج، فقد كانت

تسيطر

بالفعل على نهر السند وعلى الجانب الغربي من نهر الغانج، بحيث كانت دلهي ولاهور خاضعتين

لنفس نظام الحكم، حتى عندما كانت آسيا الوسطى واقعة أيضًا تحت سيطرتهم؛ ولذلك، مرةً أخرى،

لم يكن هناك أي صراع. تتَّسم الجغرافيا السياسية اليوم بأنها فريدة من نوعها تاريخيًّا،

على

أي حال؛ دولة قائمة في وادي نهر السند ودولة قوية على نهر الغانج، وتتقاتلان من أجل

السيطرة على الخارج القريب المستقل لآسيا الوسطى.

ولأن نهر السند وروافده، مع إقليم البنجاب في القلب، هو الجوهر الديموغرافي للمنطقة

الممتدة من السند إلى جيحون، والتي تشمل باكستان وأفغانستان الحاليتين، فمن غير المناسب

من

الناحية التاريخية أو الجغرافية، على سبيل المثال، أن تكون مديرية الخدمات الاستخباراتية

الباكستانية (ISI)، التي تهيمن عليها قومية البنجاب، ضالعة

بقوة في العمليات الإرهابية والتهريبية لشبكة حقاني

Haqqani، التي تعمل بدورها في جميع أرجاء منطقة السند إلى

جيحون. يتمثَّل الاهتمام الأكبر للاستخبارات الباكستانية في السيطرة على جنوب وشرق أفغانستان؛

وهذا من شأنه أن يدع المنطقة الواقعة شمال هندوكوش تؤثر في عملية اندماج من نوعٍ ما مع

منطقة جيحون وعبر جيحون trans-Oxus في جنوب أوزبكستان وجنوب

طاجيكستان؛ في إحياء لمنطقة باكتريا القديمة. وبالفعل، فمن الممكن لخريطة أوائل القرن

الحادي والعشرين أن تبدو وكأنها خريطة قديمة.

أما بالنسبة إلى أفغانستان نفسها — وهي التي تمتلك أهمية محورية، كما رأينا، بالنسبة

إلى حظوظ

الهند الجيوسياسية على مر التاريخ — دعونا نتدبر حالتها بمزيد من التفصيل؛ فهي دولة لا

يزيد

فيها متوسط العمر المتوقع على ٤٤ سنة، مع معدل للإلمام بالقراءة والكتابة يبلغ ٢٨ في

المائة

(وأقل من ذلك بكثير بالنسبة إلى النساء)، وحيث لا يلتحق سوى ٩٪ من الإناث بالمدارس الثانوية،

كما لا يتمتع سوى خُمس السكان بوصول المياه الصالحة للشرب. ومن أصل ١٨٢ بلدًا، تحتل

أفغانستان المرتبة قبل الأخيرة على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة. أما العراق،

فقد

احتلت المرتبة ١٣٠ عشية الغزو الأمريكي للعراق في العام ٢٠٠٣م، لكن الإلمام بالقراءة

والكتابة فيها يبلغ معدلًا معقولًا قدره ٧٤ في المائة. وفي حين أن نسبة سكان المناطق

الحضرية

في العراق تقف عند ٧٧ في المائة، بحيث إن الحد من العنف في بغداد الكبرى خلال فترة زيادة

عدد

القوات الأمريكية في العام ٢٠٠٧م كان له تأثير مهدئ في البلد بأكمله، فإن نسبة سكان المناطق

الحضرية في أفغانستان تقف عند ٣٠ في المائة فقط؛ بمعنى أن جهود مكافحة التمرد في قرية

أو

منطقة بعينها قد لا يكون لها أي تأثير في الأخرى.

وفي حين أن بلاد ما بين النهرين، التي تتَّسم بوجود مجموعات حضرية كبيرة على طبيعة

مسطحة،

توفر ظروفًا مواتية لقوات الاحتلال العسكرية؛ فإن أفغانستان، من الناحية الجغرافية، لا

تكاد

تُعد بلدًا على الإطلاق؛ إذ تمزقها السلاسل الجبلية الشبيهة بالكاتدرائيات داخل أراضيها،

والتي تساعد على تقرير الانقسامات بين البشتون والطاجيك وغيرهم من الأقلِّيات، على الرغم

من

وجود عدد قليل نسبيًّا من العوائق الطبيعية التي تفصل أفغانستان عن باكستان، أو أفغانستان

عن إيران. وعند النظر إلى خريطة التضاريس، وملاحظة أن أكثر من نصف البشتون في العالم،

والبالغ عددهم ٤٢ مليونًا، يعيشون داخل باكستان، يمكن للمرء أن يتصور بلدًا اسمه بشتونستان

Pushtunistan، وهو الذي يقع بين جبال هندوكوش ونهر السند،

وبالتالي يتراكب على الدولتين الأفغانية والباكستانية.

لم تظهر أفغانستان فقط كبلد من نوعٍ ما إلا في منتصف القرن الثامن عشر، عندما اقتطع

أحمد

خان، قائد فرقة العبدلي Abdali contingent في الجيش الفارسي

للملك نادر شاه الكبير، منطقةً عازلة بين بلاد فارس وبين الإمبراطورية المغولية

المتداعية في شبه القارة الهندية، تطورت لاحقًا إلى منطقة عازلة بين روسيا القيصرية

والهند البريطانية. وهكذا، يمكن إقامة الحجة على أنه مع التفكك البطيء للإمبراطورية

السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى، والضعف التدريجي للدولة الباكستانية، فإن إعادة تنظيم

تاريخية تجري حاليًّا، والتي قد يتمخض عنها اختفاء أفغانستان من الخريطة السياسية؛ وفي

المستقبل، على سبيل المثال، فإن هندوكوش (وهي الحدود الشمالية الغربية الحقيقية لشبه

القارة) يمكن أن تشكِّل الحدود بين بشتونستان وطاجيكستان الكبرى. أما طالبان، وهي ثمرة

القومية البشتونية، والحماسة الإسلامية، وأموال المخدرات، وأمراء الحرب الفاسدين، والكراهية

للاحتلال الأمريكي، فمن الممكن، على حدِّ تعبير الباحث المتخصص في الشئون الآسيوية سيليج

هاريسون Harrison، أن تكون مجرد وسيلة لهذا التحول الذي هو

من الاتساع والضخامة بحيث لا يمكن بأيِّ شكلٍ من الأشكال منع وقوعه من خلال حملة عسكرية

أجنبية

يشنُّها مدنيون نافدو الصبر في واشنطن.

لكن هناك حقيقة أخرى تضاد هذه الأولى؛ وهي حقيقة تتجنب مثل هذه الحتمية. إن حقيقة

كون

أفغانستان أكبر حجمًا من العراق وأن سكانها أكثر تشتتًا، لا معنى لها أساسًا؛ إذ إن ٦٥

في المائة من سكان البلاد يعيشون ضمن حدود خمسة وثلاثين ميلًا من شبكة الطرق الرئيسية،

والتي

تشبه طرق القوافل القديمة في العصور الوسطى؛ مما يجعل ٨٠ فقط من أصل ٣٤٢ منطقة حيوية

للحكم

المركزي. وقد حُكمت أفغانستان مركزيًّا بصورةٍ أو بأخرى منذ زمن أحمد خان؛ أما كابول،

وإن لم

تكن دائمًا نقطةً للسلطة، فقد كانت على الأقل نقطة للتحكيم. ولا سيما بين أوائل ثلاثينيات

وأوائل سبعينيات القرن العشرين، شهدت أفغانستان حكومةً معتدلة وبنَّاءة في ظل النظام

الملكي

الدستوري لظاهر شاه، وهو سليل أحمد خان. كانت المدن الكبرى في البلاد مرتبطة بعضها ببعض

من خلال منظومة من الطرق السريعة التي كانت آمنة للسفر، كما كانت البلاد على وشك القضاء

على

الملاريا من خلال البرامج الصحية والتنموية الجديرة بالاحترام. وقرب نهاية هذه الفترة،

تجولت عبر البلاد وركبت الحافلات المحلية في أنحاء أفغانستان، فلم أشعر بالتهديد مطلقًا،

وكان في وسعي إرسال الكتب والملابس إلى الوطن من خلال مكاتب البريد العاملة. كانت هناك

أيضًا

هوية وطنية أفغانية قوية متميزة عن تلك التابعة لإيران أو باكستان أو الاتحاد السوفييتي.

ربما كانت البلاد عبارة عن شبكة هشة من القبائل، لكنها كانت تتطور أيضًا لكي تصير أكثر

من

مجرد دولة عازلة. قد تصبح بشتونستان حقيقة واقعة، ولكن كما هو الحال في الطريقة التي

تعمل

بها الجنسية المزدوجة، بصورةٍ مؤكدة للغاية في أفغانستان. ويمكن إلقاء اللوم في الانقلابات

الثلاثة التي شهدتها كابول في سبعينيات القرن العشرين، والتي دفعت البلاد إلى سلسلة لا

تنتهي على ما يبدو من العنف، على قوة عظمى مجاورة، هي الاتحاد السوفييتي، وعلى الأفغان

بنفس

القدر. وكجزءٍ من عملية لتأمين خضوع البلاد بحزم لنفوذهم وتأثيرهم، عمل السوفييت من دون

قصد على

زعزعة الاستقرار السياسي لأفغانستان؛ مما أدَّى إلى غزوهم لها في ديسمبر ١٩٧٩م. إن أفغانستان،

باعتبارها حاجزًا جغرافيًّا بين الهضبة الإيرانية، وسهوب آسيا الوسطى، وشبه القارة الهندية،

تتَّسم بأهميتها الاستراتيجية المذهلة؛ وبالتالي لم يطمع فيها الروس وحدهم، ولكن أيضًا

الإيرانيون والباكستانيون، حتى إن صنَّاع القرار الهنود صاروا مهووسين بها.

إن أفغانستان التي تقع تحت سيطرة طالبان تهدد بإنشاء سلسلة من المجتمعات الإسلامية

المتطرفة الممتدة من الحدود الهندية-الباكستانية إلى آسيا الوسطى. وسيمثِّل هذا، في الواقع،

باكستان الكبرى؛ مما منح الاستخبارات الداخلية الباكستانية القدرة على إنشاء إمبراطورية

سرية تتألف من أمثال جلال الدين حقاني، وقلب الدين حكمتيار، وعسكر طيبة: والتي تستطيع

مواجهة الهند بالطريقة التي يواجه بها حزب الله وحماس إسرائيل. وعلى العكس من ذلك،

فإن أفغانستان التي تعيش في سلام والتي تُحكم من كابول بصورةٍ متحررة بشكلٍ أو بآخر ستمنح

نيودلهي القدرة على تخليص نفسها من عدوها التاريخي الجاثم على حدودها الشمالية الغربية،

وكذلك على مواجهة باكستان على كلٍّ من حدودها الغربية والشرقية. ولهذا السبب، دعمت الهند

في

ثمانينيات القرن العشرين النظام العميل للسوفييت في كابول بقيادة محمد نجيب الله، والذي

كان

علمانيًّا وحتى ليبراليًّا بالمقارنة بذلك الذي حاول الإطاحة به بعض المجاهدين الإسلاميين

الموالين لباكستان؛ وللسبب نفسه، تدعم الهند الآن حكومة كابول برئاسة حامد كرزاي.

إن أفغانستان المستقرة والمعتدلة على نحوٍ معقول ستصبح حقًّا محورًا ليس لجنوب آسيا

الوسطى

فحسب، بل لأوراسيا بشكلٍ عام. توجد الأرض المركزية التي تصوَّرها ماكيندر من حيث «التقارب»

في

مصالح كلٍّ من روسيا، والصين، والهند، وإيران التي تؤيد وجود ممرات للنقل عبر آسيا الوسطى.

تتمثَّل أقوى العوامل الموجهة إلى طرق التجارة الأوراسية في الاقتصادين الصيني والهندي.

إن

تقديرات التجارة البرِّية الهندية عبر آسيا الوسطى إلى أسواق الشرق الأوسط وتلك الأوروبية

تتوقع نموًّا يزيد على ١٠٠ مليار دولار سنويًّا. لا يقتصر الأمر على كون أفغانستان لا

تزال

في حالة حرب ألا يوجد اتصال بينها وبين نيودلهي عن طريق الشاحنات والقطارات، والسفن العابرة

لبحر قزوين إلى إسطنبول وتبليسي؛ أو إلى ألماتي وطشقند عن طريق الطرق البرِّية والسكك

الحديدية.

ومع ذلك، فقد أسهمت الهند بشكلٍ كبير في بناء شبكة الطرق في أفغانستان، جنبًا إلى جنب

مع

إيران والمملكة العربية السعودية. يربط طريق زارانج-دِلارام السريع الذي موَّلت بناءه

الهند

غرب أفغانستان بميناء شاه بهار الإيراني على بحر العرب.

٢٥ يمكن للهنود تذوق الفوائد التي يمكن أن يجلبها لهم الهدوء في أفغانستان، على

الرغم من أنها اتَّسمت بالعنف لأكثر من ثلاثة عقود. ومن شأن الهدوء في أفغانستان أن يحفِّز

شق

الطرق وبناء السكك الحديدية، وإنشاء خطوط الأنابيب ليس فقط في جميع الاتجاهات عبر أفغانستان،

ولكن في جميع أنحاء باكستان، أيضًا، وهنا يكمن الحل النهائي لعدم الاستقرار الذي تعانيه

باكستان نفسها. ومع ذلك، فإن حلول السلام في المنطقة سيفيد الهند أكثر من أي طرفٍ آخر؛

لأن

اقتصادها يتفوق بكثير على مثيله في أي دولة أخرى باستثناء الصين.

لكن هذا ليس هو الوضع السائد حاليًّا. ففي الوقت الحاضر، تتَّسم شبه القارة الهندية

الكبرى

بأنها من بين أقل مناطق العالم استقرارًا من الناحية الجيو-سياسية. إن سجل الإمبراطوريات

والغزوات يمثِّل تاريخًا ينبض بالحياة بالنظر إلى أهميته بالنسبة إلى الانعدام العميق

للأمن

وللمشكلات السياسية السائدة اليوم. ومن نواحٍ كثيرة، تشبه الهند الكبرى خريطةً للمرحلة

الباكرة من أوروبا الحديثة، على الرغم من أنها أسوأ من هذه بسبب الأسلحة النووية. في

المرحلة الأولى من ظهور أوروبا الحديثة، كانت هناك جماعات عرقية ووطنية متناحرة، وهي

التي كانت

في طور التحول إلى دول بيروقراطية، على الرغم من انشغالها في الترتيبات المعقَّدة لتوازن

القوى، والتي — بسبب احتكاكاتها المتكررة وحساباتها الخاطئة لاحقًا — أفضت في بعض الأحيان

إلى حرب مفتوحة. كانت القومية الحديثة في مرحلة فتيَّة وقوية، كما هو الحال في جنوب آسيا

اليوم. ولكن على عكس تعددية الأقطاب الذي ميَّز المراحل المبكرة من أوروبا الحديثة، تُظهر

جنوب آسيا صراعًا ثنائيَّ القطبين بين الهند وباكستان، مع وجود أفغانستان باعتبارها إحدى

ساحات القتال

بينهما، ودولة كشمير المتنازع عليها باعتبارها ساحة أخرى. وعلى أي حال، فعلى عكس الثنائية

القطبية

بين القوَّتَين العظميين، لا يوجد شيء بارد، أو نزيه، أو شعائري بخصوص هذا الصراع. ليس

هذا

صدامًا إيديولوجيًّا لا يُضمر طرفاه المتنازعان أيَّ كراهية دينية أو تاريخية بعضهما

لبعض،

واللذان تفصل بينهما مساحة واسعة تبلغ نصف الكرة الأرضية وتشمل جليد القطب الشمالي. يمثِّل

هذا معركةً بين دولة ذات أغلبية هندوسية، على الرغم من أنها علمانية، وبين دولة مسلمة،

وكلاهما في مراحل العنفوان الكامل للقومية الحديثة، وتفصل بينهما حدود مشتركة

مزدحمة، ويوجد على مقربة منها عدد من العواصم والمدن الكبرى. ولا يفصل سوى أقل من مائتي

ميل بين المنطقة المركزية لنهر السند في باكستان وبين المنطقة المركزية الشمالية لنهر

الغانج في الهند.

٢٦ وبالإضافة إلى كل شيء آخر بخصوص هذه الجغرافيا، فهي جغرافية مغلقة وخانقة، من

النوع الذي وصفه بول براكِن

Bracken جيدًا في استبصاره

للعصر النووي الجديد.

تبذل الهند محاولات مستميتة من أجل الهروب من هذه الجغرافيا ومن هذا التاريخ. إن المنافسة

مع الصين والاهتمام المرضي بها يشكِّلان اثنين من عناصر هذا الهروب. بَيْد أن تنافس الهند

مع

الصين لا يشبه تنافسها مع باكستان على الإطلاق؛ فهو أكثر تجريدًا، وأقل عاطفية، وأقل

تقلبًا

(وهو الأمر الأكثر أهميةً بكثير). وهو تنافس لا يوجد تاريخ حقيقي وراءه.

مضى ما يقرب من نصف قرن منذ خاضت الهند حربًا محدودة مع الصين على الحدود المتنازع

عليها،

والتي دار القتال فيها على ارتفاع أربعة عشر ألف قدم في منطقة أقصاي تشين بالقرب من كشمير

في الشمال الغربي، وفي أروناشال براديش قرب بوتان في شمال شرق البلاد. تمثَّلت خلفية

هذه

الحرب التي اندلعت في العام ١٩٦٢م، وقُتل فيها أكثر من ألفَي جندي وأصيب ٢٧٤٤ آخرون،

في

انتفاضة نشبت في العام ١٩٥٩م في التبت وأدَّت إلى إرسال الدالاي لاما إلى المنفى في الهند،

في

أعقاب الغزو الصيني للتبت في العام ١٩٥٠م. إن فكرة استقلال التبت أو حصولها على الحكم

الذاتي، وكونها مواليةً للهند حتى بصورةٍ مبهمة ستجعل الخبراء الاستراتيجيين الصينيين

عصبيين

للغاية. ونظرًا إلى التوترات التي انطوت عليها أزمة التبت، نظرت الصين إلى إنشاء بؤر

استيطانية

هندية إلى الشمال من الخطوط الحدودية المتنازع عليها باعتباره مبررًا لشن الحرب، وتمكَّنت

خلال شهر واحد من القتال الذي دار في الخريف من دحر القوات الهندية. لم ينشر أيٌّ من

الطرفين

قواته البحرية أو الجوية؛ وبالتالي فقد اقتصر القتال على المناطق النائية التي يعيش فيها

عدد قليل من الناس، مقارنة بالحدود الهندية-الباكستانية، التي بالإضافة إلى مرورها عبر

المستنقعات والصحاري، فهي تقطع إقليم البنجاب الغني زراعيًّا والذي يقطنه الملايين.

لا تزال الحدود الهندية-الصينية موضع خلاف في بعض المناطق. بنى الصينيون الطرق والمطارات

في جميع أنحاء التبت، وتقع الهند الآن ضمن نطاق عمليات طياري المقاتلات الصينية، على

الرغم

من أن سلاح الطيران الهندي هو رابع أكبر سلاح جوي في العالم، مع أكثر من ١٣٠٠ طائرة منتشرة

في أكثر من ستين قاعدة جوية. توفر الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع الهندية المعلومات

الاستخبارية عن تحركات القوات الصينية في التبت، ثم إن القوات البحرية تتنامى في البلدين.

وقد استعرضنا صعود البحرية الصينية في الفصل السابق. ولأن الهند لا تمتلك مقابلًا للبحر

الأبيض المتوسط، ولا بحارًا مغلقة ومجموعات من الجزر تُغري البحارة بالرسوِّ عليها، على

الرغم

من كون أراضيها دافئة ومنتجة، فقد كانت الهند حتى وقتٍ قريب أمةً برِّية بشكلٍ أو بآخر،

وهي التي

تشكَّلت في مواجهة المحيط المفتوح. لكن ذلك كله تغيَّر فجأةً مع التطورات التي تحققت

في

التكنولوجيا العسكرية، والتي ضغطت جغرافية المحيطات، ومع تطور الاقتصاد الهندي، بحيث

صار في

إمكانه تمويل عمليات كبرى لبناء السفن واقتنائها. ثمَّة عاملٌ آخر عمل على دفع الهند

باتجاه

البحر؛ ألا وهو التهديد الذي تمثِّله الصين نفسها؛ إذ إن الطموحات البحرية الصينية توجِّهها

إلى

ما وراء منطقة غرب المحيط الهادي، وصولًا إلى المحيط الهندي.

قدَّمت الصين يد المساعدة في بناء أو تطوير الموانئ في البلدان المحيطة بالهند؛ في

كيوكبيو،

بورما؛ وشيتاغونغ، بنغلاديش؛ وهامبانتوتا، سري لانكا؛ وغوادر، باكستان. وفي كلٍّ من هذه

البلدان، قدَّمت الصين مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة، إضافة إلى الدعم السياسي. إن الصين،

كما نعلم، تمتلك بالفعل أسطولًا تجاريًّا ضخمًا، وتتطلع إلى امتلاك قوات بحرية عاملة

في

المحيطات ذات المياه الزرقاء، والتي ستحمي مصالحها وطرق تجارتها بين الشرق

الأوسط الغني بالنفط والساحل الصيني المطل على المحيط الهادي. يحدث هذا في نفس الوقت

الذي

تمتلك فيه الهند طموحات على غرار مذهب مونرو لأن تحظى بوجودٍ في جميع أنحاء المحيط الهندي

من

جنوب أفريقيا إلى أستراليا. إن نطاقات المصالح البحرية المتداخلة إلى حدٍّ كبير تعمل

على

تعقيد القضايا الحدودية في الشمال، عند جبال الهيمالايا، والتي لا تزال عالقة. لا تفعل

الصين سوى مجرد السعي إلى حماية خطوطها للاتصالات البحرية من خلال إيجاد موانئ صديقة

ومتطورة

على طول الطريق، في حين تشعر الهند بأنها محاصرة. أدَّى الاحتمال المستقبلي لإنشاء مركز

باكستاني-صيني للعمليات البحرية بالقرب من مدخل الخليج العربي في غوادر إلى توسيع ميناء

كاروار البحري الهندي على بحر العرب. أما الميناء وخطوط أنابيب الطاقة التي تبنيها الصين

في منطقة كيوكبيو Kyaukpyu في بورما، فقد دفع الهند

إلى البدء في إنشاء ميناء ومجمع للطاقة في سيتوي Sittwe،

التي تقع على بُعد خمسين ميلًا إلى الشمال، مع تسارع وتيرة المنافسة بين الهند والصين

على

الطرق والموارد في غرب الهند الصينية. ومع ذلك، لو أردنا التكرار على سبيل التوكيد، فإن

التنافس الهندي-الصيني يمثِّل صراعًا جديدًا من دون أن تكون وراءه قوة التاريخ. كانت

التفاعلات التي جرت بين الهند والصين في الماضي مُثمرة في العادة؛ وأشهرها انتشار البوذية

من الهند إلى الصين في منتصف وأواخر العصور القديمة، كما صارت البوذية دينًا رسميًّا

في عهد

أسرة تانغ. وعلى الرغم من قضية التبت، حيث يصب الحكم الذاتي للتبت أو استقلالها في المصلحة

الجيوسياسية للهند في حين يضر بوضوح بمصالح الصين، فإن الأسوار العالية المتمثِّلة في

جبال

الهيمالايا تفصل سكان البلدين بعضها عن بعض على نحوٍ فعال. ولم يحدث إلا في العقود

الأخيرة، عندما حشدت الجيوش الوطنية في الشرق قوات بحرية، وجوية، وصاروخية متقدمة، أن

ظهرت

الجغرافيا الجديدة للصراع على النطاق الأوراسي إلى بؤرة الاهتمام بقوة. إن تبدد المسافات،

وبصورةٍ أكثر بكثير من الانقسامات الثقافية، هو ما يوهن العلاقات بين الهند والصين اليوم.

وحدها النخب السياسة الهندية التي تشعر بالقلق إزاء الصين، في حين أن مشكلة باكستان تشغل

البلد بأكمله، خصوصًا شمال الهند. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الهند والصين علاقات تجارية

من

بين الأكثر ديناميكيةً وتكاملًا في العالم. وبطريقة ما، فإن التوتر بين الهند والصين

يوضح

مشكلات النجاح: التنمية الاقتصادية البالغة الأهمية، والتي يمكن لكلٍّ من نيودلهي وبكين

استخدامها الآن لأغراض عسكرية، خصوصًا فيما يتعلق بالمنصات الجوية والبحرية الباهظة

التكلفة. من المؤكد أن التنافس الجديد بين الهند والصين يوضح بجلاء وجهة نظر براكِن القائلة

بأن تقنيات الحرب وبناء الثروات تسير جنبًا إلى جنب، في حين أن الحجم المحدود للأرض يعمل

على نحوٍ متزايد باعتبارها قوة مسببة لعدم الاستقرار، في حين تعمل الأجهزة والبرامجيات

العسكرية على

اختزال المسافات على الخريطة الجيوسياسية. وللتوضيح، فعلى مدى العقود القليلة الأولى

التي

أعقبت الحرب الباردة، كانت الهند والصين تمتلكان قوات برِّية متدنية التقنية نسبيًّا،

وهي التي

كانت قانعة بمراقبة حدودها والقيام بدور حصون التضامن الوطني. وبالتالي، فلم يكن أيُّهما

يهدد

الآخر. ولكن مع دخول الطائرات، والصواريخ، والسفن الحربية إلى المخزونات العسكرية للبلدين،

مع كون جيشيهما أكثر قدرةً على الانتشار، صار البلَدان فجأةً ينظران إلى نفسيهما باعتبارهما

طرفَي نقيض من

ساحة المعركة الجديدة. ولا ينطبق هذا الوضع على الهند والصين فحسب، بل على الدول الواقعة

عبر مساحة شاسعة من أوراسيا — إسرائيل، وسوريا، وإيران، وباكستان، وكوريا الشمالية، وهلم

جرًّا — والواقعة في أحضان الجغرافيا الجديدة والمهلكة لنطاقات الصواريخ المتداخلة.

لاحظ، إذن، شبه القارة الهندية؛ التي تحدها البحار والجبال، على الرغم من أنها لا

تزال

شديدة الاتساع في الداخل، كما أن افتقارها للأسس الطبيعية للوحدة والتنظيم السياسي المبكرين

لا يزال ظاهرًا، على الرغم من أن نظام الحكم في الصين يبقى أفضل تنظيمًا وأكثر كفاءة

من

نظيره الهندي، على الرغم من افتقار الصين إلى الديمقراطية. تضيف الصين سنويًّا إلى طرقها

السريعة عددًا من الأميال يزيد على إجمالي ما تمتلكه الهند منها؛ وتتسم الوزارات الهندية

بالعجرفة والضعف مقارنة بتلك الصينية. من الممكن أن تصاب الصين بالدمار جراء الإضرابات

والمظاهرات، لكن الهند تعصف بها حركات التمرد العنيفة؛ وخصوصًا تلك التي يقوم بها

الناكساليون

Naxalites ذوو التوجهات الماوية في الأجزاء

الوسطى والشرقية من البلاد. وفي هذا الصدد، فإن وصف فيرغريف لحضارة «أقل تقدمًا» بالمقارنة

مع بعض الحضارات الخارجية لا يزال ساريًا.

٢٧

من يجلس في دلهي، وظهره إلى آسيا الوسطى المسلمة، يجب أن يشعر بالقلق بشأن الاضطرابات

الجارية على الهضاب الواقعة إلى الشمال الغربي. ستسحب الولايات المتحدة قواتها من

أفغانستان، لكن الهند سينبغي لها التعايش مع النتائج؛ وبالتالي ستظل مكتنفة في الأحداث

هناك عن كثب؛ وهنا تواجه الهند معضلة؛ إذ إن مكانتها باعتبارها قوة عظمى في القرن الجديد

ستتعزز بفعل

تنافسها السياسي والعسكري مع الصين، على الرغم من أنها لا تزال مُحاصرة بحدودها مع الدول

الضعيفة وشبه الفاشلة داخل شبه القارة. لقد ناقشنا حالتَي أفغانستان وباكستان، لكن هناك

نيبال وبنغلاديش، أيضًا، واللتين سنناقشهما بعد لحظات.

بعد إلغاء نظامها الملكي ووصول المتمردين الماويين السابقين إلى السلطة، فإن الحكومة

النيبالية تسيطر بالكاد على الريف حيث يعيش ٨٥ في المائة من شعبها. ولأنها لم تُستعمر

أبدًا،

فلم ترث نيبال أي تقاليد بيروقراطية قوية من الإنجليز. وعلى الرغم من الهالة التي ورثوها

من جبال الهيمالايا، فإن الشطر الأكبر من سكان نيبال يعيشون في المناطق المنخفضة الباردة

والرطبة على طول الحدود مع الهند، والتي لا تكاد تخضع للمراقبة. لقد سافرت عبر أرجاء

هذه

المنطقة؛ فوجدت أنه لا يمكن تمييزها في نواحٍ كثيرة عن سهل الغانج. وإذا كانت الحكومة

النيبالية لا تستطيع زيادة قدرات الدولة، فمن الممكن أن تتلاشى الدولة نفسها تدريجيًّا.

أما

بنغلاديش، وهي في ذلك أكثر حتى من نيبال، فلا تمتلك أي دفاعات جغرافية لتصنيفها باعتبارها

دولة؛

إنها نفس المشاهد المائية المسطحة تمامًا لحقول الأرز والأشجار الخفيضة على كلا جانبَي

الحدود مع الهند؛ أما النقاط الحدودية، كما اكتشفت، فهي متهدمة، وغير منظمة، وآيلة للسقوط.

هذه البقعة التي شُكِّلت على نحوٍ مصطنع من الأراضي — والتي تشمل، على الترتيب، مناطق

البنغال،

وشرق البنغال، وشرق باكستان، وبنغلاديش — يمكن أن تتغير مرةً أخرى في خضمِّ القوى العاصفة

للمناورات السياسية الإقليمية، والتطرف الديني الإسلامي، وتغير المناخ. ومثلها في ذلك

مثل

باكستان، فقد تعاقب على تاريخ بنغلاديش عدد من الأنظمة العسكرية والمدنية، كان عدد

قليل منها يعمل جيدًا بما فيه الكفاية. عبَر ملايين اللاجئين البنغاليين بالفعل الحدود

إلى الهند باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين؛ ومع ذلك فإن الحكومة البنغلاديشية لا تزال تكافح،

وتعمل على تحسين أدائها حتى كتابة هذه السطور. ومع ذلك، فمن الممكن أن تنجح كمركز لطرق

التجارة البرِّية وخطوط الأنابيب التي تربط بين الهند، والصين، وبورما الحرة والديمقراطية

في

المستقبل.

كانت شبه القارة الهندية منذ بواكير العصور القديمة مقسَّمة سياسيًّا، وهذا هو ما

تعانيه

حتى الآن. دعونا الآن نُلقِ نظرة على أقصى الشمال، حيث تلتقي جبال كاراكورام بجبال

الهيمالايا. ويقع هنا إقليم كشمير، المنحشر بين باكستان، وأفغانستان، والهند، والصين.

تقع

المناطق الشمالية من سلسلة جبال كاراكورام، بما في ذلك بلدة جيلجيت

Gilgit، تحت سيطرة باكستان وتطالب بها الهند، كما تطالب

بشريحة من كشمير آزاد («الحرة») الواقعة إلى الغرب. أما سلسلة جبال لاداك

Ladakh Range في قلب كشمير، بما في ذلك بلدتا سريناجار

وجامو، فتخضع للإدارة الهندية في حين تطالب بها باكستان، كما تطالب بمنطقة نهر سياتشن

الجليدي الواقعة إلى الشمال. وباتجاه أقصى الشمال والشمال الشرقي، يقع وادي شاكسام ومنطقة

أقصاي تشين، اللذان تديرهما الصين وتطالب بهما الهند. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ولاية جامو

وكشمير الهندية (سلسلة جبال لاداك) تضم أغلبية مسلمة تصل إلى ٧٥ في المائة؛ الأمر الذي

ساعد

على إشعال حركات التمرد الجهادية لسنوات. وفي تصريحاته، أدان الراحل أسامة بن لادن الهيمنة

الهندوسية الهندية على كشمير. ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من كشمير يتكون من أراضٍ وعرة

تقع

على ارتفاعات شاهقة؛ مما يجعلها غير صالحة للسكنى. لكن حروبًا قد دارت رحاها على هذه

الأراضي وبسببها، ولا يزال في الإمكان نشوب العديد منها. خاض الصينيون حربًا ضد الهنود

في

العام ١٩٦٢م لأنهم أرادوا بناء طريق من منطقة شينجيانغ إلى التبت عبر كشمير الشرقية؛

كما

حاربت الهند الصين لاعتراض الحدود المشتركة بين الصين وباكستان.

إن كشمير، مثل فلسطين، وبسبب تأثير الفضاء الإلكتروني (الإنترنت) ووسائل الإعلام

الجديدة، لا يزال في وسعها بث روح الكراهية بين الملايين؛ مما يجعل وضع حلٍّ لمشكلاتها

المتشابكة أبعد وأبعد عن المتناول. إن نفس التقنيات التي تُلحق الهزيمة بالجغرافيا تمتلك

القدرة أيضًا على تعزيز أهمية الجغرافيا. تمثِّل شبه القارة الهندية حقيقة جغرافية فجَّة،

لكن

تعيين حدودها سيستمر إلى ما لا نهاية.

وفي حين أن ممالك السلالات الصينية القديمة تقع جميعها تقريبًا ضمن الحدود الحالية

للصين،

فإن السلالات التي ورثتها الهند، وكما رأينا، ليست كذلك. وهكذا، تنظر الهند إلى أفغانستان

ومناطقها الظلِّية الأخرى بقدرٍ من الصفاء أقل مما تفعل الصين مع مناطقها الظلِّية. تتَّسم

الهند

بكونها قوة إقليمية حتى الدرجة التي تقع فيها في شراك هذه الجغرافيا؛ وهي قوة عظمى محتملة

حتى الدرجة التي يمكنها بها أن تتحرك متجاوزة لها.