الفصل الثالث عشر

المحور الإيراني

«إن وجود إيران ديمقراطية أو شبه ديمقراطية، وتحديدًا بسبب القوة الجغرافية

للدولة الإيرانية، يحمل إمكان تحفيز مئات الملايين من إخوانهم المسلمين في كلٍّ من

العالم العربي، وآسيا الوسطى.»

المؤلف

كما يُخبرنا الأستاذ بجامعة شيكاغو، وليام ماكنيل، فإن الهند، والصين، واليونان

تقع

جميعها «على هامش العالم المتحضر قديمًا»؛ إذ كانت تحميها الجبال والصحاري، والمسافة

المحضة.

١ وبطبيعة الحال، فقد كانت هذه حماية جزئية؛ لأن اليونان، كما نعلم، دُمِّرت على

أيدي الفرس، وكذلك الصين على يد المغول وشعوب السهوب التركية، كما غزت الهندَ من قبلُ

جحافلُ

الفاتحين المسلمين. ومع ذلك، فقد قدَّمت الجغرافيا ما يكفي من الحواجز لكي تترسخ ثلاث

حضارات

عظيمة وفريدة من نوعها. في الفضاء الهائل بين هذه الحضارات، كما ذكرنا في فصلٍ سابق،

يقع ما

أشار إليه زميل ماكنيل في جامعة شيكاغو مارشال هودجسون

Hodgson باسم «الويكومين»، وهو مصطلح إغريقي عتيق يعني

«الربع المأهول» من العالم؛ وهذا هو عالم هيرودوت؛ أي المنطقة الجافة المعتدلة من اليابسة

الأفرو-آسيوية الممتدة من شمال أفريقيا إلى التخوم الغربية من الصين، وهو حزام من الأراضي

يطلق عليه هودجسون أيضًا اسم «النيل إلى جيحون»

Nile-to-Oxus.

٢⋆،٣

تلتقط رؤية هودجسون ببراعةٍ عددًا من الحقائق الرئيسية والمتناقضة: أن الويكومين

Oikoumen — أي

الشرق الأوسط الكبير — هو منطقة يمكن تحديدها بسهولة، تقع بين اليونان، والصين،

والهند، وهي منفصلة بكل وضوح عن جميع الدول الثلاث، على الرغم من أنه كان لها تأثير محوري

على كلٍّ منها، بحيث كانت العلاقات بينها متناغمة للغاية؛ وأنه في حين يتَّحد الشرق الأوسط

الكبير بفعل الإسلام وموروثات البداوة القائمة على الخيل والإبل — على عكس زراعة المحاصيل

في الصين والهند — فهو يشهد كذلك انقسامات عميقة من الداخل بفعل الأنهار، والواحات،

والمرتفعات، مع تداعيات كبيرة فيما يتعلق بالتنظيم السياسي حتى يومنا هذا.

إن التفاوت بين الشرق الأوسط والصين الكبرى، مثلًا، يزودنا بمثال معبِّر بصفةٍ خاصَّة.

وفي

هذا السياق، كتب جون كينغ فيربانك Fairbank، وهو خبير

الشئون الصينية الراحل بجامعة هارفارد، ما يلي:

إن التجانس الثقافي للصين القديمة، كما يتَّضح من السجل الآثاري، يتناقض بشكلٍ ملحوظ

مع تعدُّد

وتنوع الشعوب، والدول، والثقافات في الشرق الأوسط القديم. واعتبارًا من حوالي العام ٣٠٠٠

قبل الميلاد، بدأ المصريون، والسومريون، والساميون، والأكديون،

والأموريون،

والآشوريون، والفينيقيون، والحيثيون،

والميديون، والفرس، وغيرهم، يزاحمون بعضُهم بعضًا ضمن تقلُّب محيِّر من … الحرب

والسياسة. ويتَّسم السجل بكونه مشحونًا بالتعددية مع الانتقام. ساعد الري على ازدهار

الزراعة

في العديد من المراكز — مثل وديان أنهار النيل، ودجلة والفرات، والسند … ومن ثم فقد انتشرت

اللغات، وأنظمة الكتابة، والأديان.

٤

بَيْد أن هذا الإرث الكلاسيكي للانقسام يبقى معنا بصورةٍ أشد عمقًا عبر هوَّة ممتدة

عبر آلاف

السنين؛ وبالتالي فهو أمر حاسم في السياسة المضطربة في الشرق الأوسط الكبير اليوم. وفي

حين

تمكَّنت اللغة العربية من توحيد جزء كبير من المنطقة، فإن اللغتين الفارسية والتركية

هما

السائدتان في مناطق الهضاب الشمالية، فضلًا عن العديد من لغات آسيا الوسطى والقوقاز.

وكما

أوضح هودجسون، فإن العديد من دول الشرق الأوسط المنفردة، على الرغم من كونها لعملية اعتباطية

لرسم الخرائط تعود إلى الحقبة الاستعمارية، تمتلك أيضًا أساسًا قويًّا يعود إلى العصور

القديمة، وهو الأساس الجغرافي. ومع ذلك، فإن تعددية هذه الدول، فضلًا عن القوى الدينية

والإيديولوجية والدمقرطة democratizing العاملة بداخلها،

تُضفي مزيدًا من التجسيد على وصفها باعتبارها جزءًا من الأرض المتنازع عليها التي وصفها

ألفريد ثاير

ماهان. وفي الواقع، أن الحقيقة العليا في السياسة العالمية في القرن الحادي والعشرين

تتمثَّل

في أن المنطقة الأكثر مركزيةً جغرافيًّا من الأراضي الجافة هي أيضًا أقلها استقرارًا.

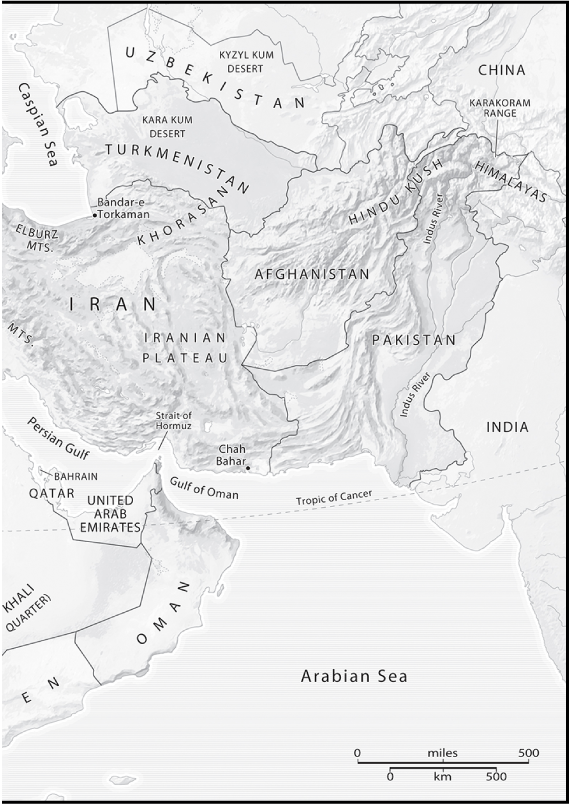

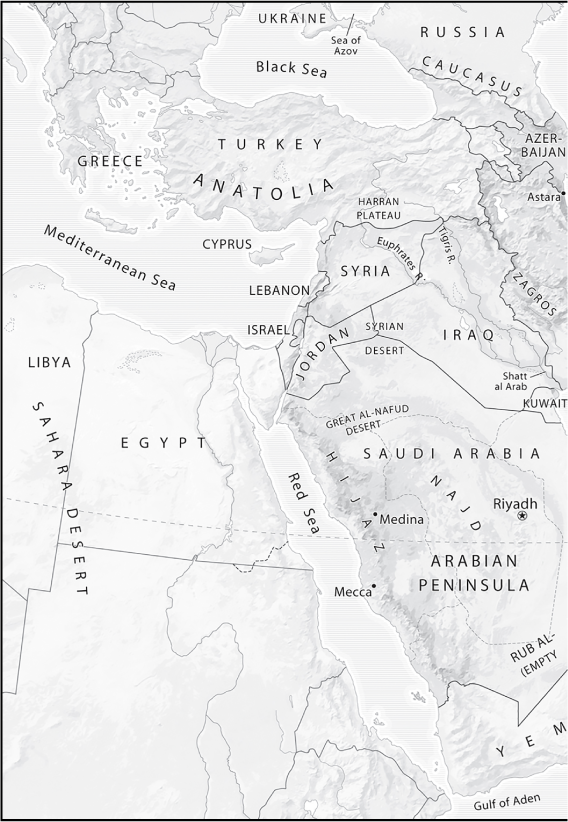

وفي الشرق الأوسط الحالي، على حدِّ قول العالمَين جيفري كيمب

Kemp وروبرت إ. هاركافي

Harkavy، يوجد «رباعي أضلاع

quadrilateral هائل المساحة»، حيث تتقاطع أوروبا

وروسيا وآسيا وأفريقيا؛ يحدُّه البحر الأبيض المتوسط والصحراء من الغرب؛ والبحر

الأسود وجبال القوقاز وبحر قزوين والسهوب البرِّية لآسيا الوسطى من الشمال؛ وجبال الهندوكوش

وشبه القارة الهندية من الشرق؛ والمحيط الهندي من الجنوب.

٥ وعلى عكس الصين أو روسيا، فإن رباعي الأضلاع هذا لا يشكِّل دولةً هائلة واحدة؛

ولا حتى، مثل شبه القارة الهندية، تهيمن عليه دولة واحدة بأغلبية ساحقة، وهي التي قد

توفر له

بعض مظاهر الاتساق على الأقل. كما أنه لا يتألف، مثل أوروبا، من مجموعة من الدول الواقعة

ضمن هياكل للتحالف تحظى بدرجةٍ عالية من التنظيم (حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي).

وبدلًا من ذلك، تتميز منطقة الشرق الأوسط بوجود مجموعة غير منتظمة من الممالك، والسلطنات،

والحكومات الدينية، والديمقراطيات، والأنظمة الاستبدادية ذات الطراز العسكري، والتي تبدو

الحدود المشتركة بينها كما لو شُقَّت باستخدام سكين مهتزة. وكما قد يتوقع القارئ، فهذه

المنطقة كلها، التي تضم شمال أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي وآسيا الوسطى، وشبه القارة

الهندية إلى حدٍّ ما، تشكِّل، في الواقع، محورًا مكتظًّا بعدم الاستقرار، حيث تتلاقى

القارات،

وشبكات الطرق التاريخية، والممرات البحرية. والأكثر من ذلك أن هذه المنطقة تضم ٧٠ في

المائة

من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم، و٤٠٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي.

٦ وكذلك، كما أن هذه المنطقة عرضة لجميع العلل التي ذكرها الأستاذ في جامعة ييل،

بول براكِن: الإيديولوجيات المتطرفة، وعلم نفس الحشود، ونطاقات الصواريخ المتداخلة، ووسائل

الإعلام الموجَّهة إلى تحقيق الربح، والمخلصة لوجهات نظرها بنفس درجة إخلاص محطة فوكس

نيوز

Fox News لمبادئها.

٧⋆ وفي الواقع، باستثناء شبه الجزيرة الكورية، فإن الانتشار النووي هو أحد

العوامل المؤثرة في الشرق الأوسط أكثر من أي منطقة أخرى.

يعيش الشرق الأوسط أيضًا في خضمِّ طفرة شبابية؛ إذ إن ٦٥ في المائة من سكانه هم دون

سن

الثلاثين. وما بين عامَي ١٩٩٥ و٢٠٢٥م، سيكون سكان العراق، والأردن، والكويت، وعُمان،

وسوريا،

والضفة الغربية، وقطاع غزة، واليمن قد تضاعف. إن السكان الشبان، كما رأينا في الربيع

العربي، هم الأقرب احتمالًا لفرض الاضطراب والتغيير. أما الجيل القادم من حكام الشرق

الأوسط، سواء في إيران أو في الدول العربية، فلن يملك ترف الحكم الاستبدادي المطلق كما

فعل

أسلافهم، على الرغم من أن التجارب الديمقراطية في المنطقة تبيِّن أنه في حين تنجَز الانتخابات

بسهولة، فإن الأنظمة الديمقراطية المستقرة والليبرالية هي عمليات قد يستغرق صقلها أجيالًا.

وفي الشرق الأوسط، أشعلت الطفرات الشبابية وثورة الاتصالات سلسلة من سيناريوهات الفوضى

على

الطراز المكسيكي (أي استبدال دول الحزب الواحد بأخرى أكثر فوضوية تتَّسم بتعدد الطوائف

وبالتعددية الحزبية)، ولكن من دون بلوغ مستوى المكسيك من إضفاء الطابع المؤسسي

institutionalization، والذي — على الرغم من محدوديته —

لا يزال متقدمًا على معظم بلدان الشرق الأوسط. كان التعامل مع المكسيك التي تتمتع

بديمقراطية أصيلة أصعب على الولايات المتحدة من تعاملها مع المكسيك تحت الحكم الفعلي

للحزب

الواحد. ولكونه يعجُّ بالأسلحة المتقدمة، فضلًا عن أسلحة الدمار الشامل، فإن الشرق الأوسط

في

العقود القليلة المقبلة سيجعل الحقبة الأخيرة من الصراع العربي-الإسرائيلي حالةً تبدو

أشبه بفصلٍ رومانسي داكن من الحرب الباردة وما بعد الباردة الحرب، تتَّسم فيه حسابات

الأخلاق والتفوق الاستراتيجي بكونها واضحة نسبيًّا.

إن مفهوم هودجسون «من النيل إلى جيحون» يعني أساسًا مصر إلى آسيا الوسطى، مع كون

مصر تمثِّل

اختزالًا لكل أرجاء شمال أفريقيا. يتألف هذا المصطلح من المكون الجنوبي، الذي يشمل صحاري

وسهول الشرق الأوسط، وهو عربي؛ والنجد الجبلي الشمالي، وهو غير عربي، وهو الذي يبدأ من

البحر

الأسود وينتهي في شبه القارة الهندية. ويمكن أيضًا أن يطلق على منطقة الهضبة الشمالية

المترامية الأطراف اسم «البوسفور إلى السند»

(Bosporus-to-Indus). وقد تأثرت منطقة البوسفور إلى السند

تأثرًا كبيرًا بالهجرات الآتية من آسيا الوسطى؛ وقد تأثرت بها منطقة النيل إلى جيحون

أيضًا،

فضلًا عن حركة المرور البحري الكثيفة في منطقة البحر المتوسط، والبحر الأحمر، والمحيط

الهندي. إن حقيقة كون الشرق الأوسط يمثِّل نقطة لتقاطع القارات، مع جغرافية داخلية أكثر

تعقيدًا من أي منطقة باستثناء أوروبا، لكنه أكبر حجمًا ومنتشر عبر ضِعف المناطق الزمنية

لأوروبا، تجعل من الضروري لأغراض هذه المناقشة تفكيك المنطقة إلى الأجزاء المكونة لها.

من الواضح أن الاتصالات الإلكترونية والسفر الجوي قد تغلبت على الجغرافيا في الآونة

الأخيرة، بحيث تتحدَّد الأزمات من خلال التفاعلات السياسية في المنطقة بأكملها. وعلى

سبيل

المثال، فعندما اعترض الإسرائيليون قافلةً تحمل إمدادات إغاثية لغزة، اشتعلت المظاهرات

الحاشدة في تركيا، وإيران، وجميع أنحاء العالم العربي. وعندما أشعل بائع للخضار والفواكه

في

جنوب وسط تونس النار في نفسه، اندلعت مظاهرات ضد الحكم الدكتاتوري ليس في تونس

وحدها، بل في الكثير من بلدان العالم العربي. ومع ذلك، هناك الكثير مما يمكن تمييزه من

خلال دراسة الخريطة والانقسامات المتأصلة فيها.

مفتاح الخريطة

| نجد |

Najd

|

| عمان |

Oman

|

| باكستان |

Pakistan

|

| قطر |

Qatar

|

| البحر الأحمر |

Red Sea

|

| الرياض |

Riyadh

|

| الربع الخالي |

Rub Al-Khali (Empty Quarter)

|

| روسيا |

Russia

|

| الصحراء الكبرى |

Sahara Desert

|

| العربية السعودية |

Saudi Arabia

|

| بحر آزوف |

Sea of Azov

|

| شط العرب |

Shatt al Arab

|

| مضيق هرمز |

Strait of Hormust

|

| سوريا |

Syria

|

| الصحراء السورية |

Syria Desert

|

| نهر دجلة |

Tigris R.

|

| مدار السرطان |

Tropic of Cancer

|

| تركمانستان |

Turkmenistan

|

| أوكرانيا |

Ukraine

|

| الإمارات العربية المتحدة |

United Arab Emirates

|

| أوزبكستان |

Uzbekistan

|

| اليمن |

Yemen

|

| جبال زاغروس |

Zagros MTS.

|

| أفغانستان |

Afghanistan

|

| الأناضول |

Anatolia

|

| الخليج العربي |

Arabian Gulf

|

| شبه الجزيرة العربية |

Arabian Peninsula

|

| بحر العرب |

Arabian Sea

|

| أستارا |

Astara

|

| أذربيجان |

Azerbaijan

|

| البحرين |

Bahrain

|

| بلوشستان |

Baluchistan

|

| بندر تركمان |

Bandar-e Torkman

|

| البحر الأسود |

Black Sea

|

| بحر قزوين |

Caspian Sea

|

| القوقاز |

Caucasus

|

| تشانبهار |

Chanbahar

|

| الصين |

China

|

| قبرص |

Cyprus

|

| مصر |

Egypt

|

| جبال البرز |

Elburz MTS.

|

| نهر الفرات |

Eupharates R.

|

| صحراء النفود الكبرى |

Great Al-Nafud

|

| اليونان |

Greece

|

| خليج عدن |

Gulf of Aden

|

| خليج عمان |

Gulf of Oman

|

| هضبة حران |

Harran Plateau

|

| الحجاز |

Hijaz

|

| الهمالايا |

Himalayas

|

| هيندوكوش |

Hindu Kush

|

| الهند |

India

|

| نهر السند |

Indus River

|

| إيران |

Iran

|

| الهضبة الإيرانية |

Iranian Plateau

|

| العراق |

Iraq

|

| إسرائيل |

Israel

|

| الأردن |

Jordan

|

| صحراء قره قوم |

Karakum Desert

|

| مدى قراقم |

Karakoram Range

|

| خراسان |

Khorasan

|

| كيلومتر |

KM

|

| الكويت |

Kuwait

|

| صحراء كيزيل قم |

Kyzyl Kum Desert

|

| لبنان |

Lebanon

|

| ليبيا |

Libya

|

| مكة |

Mecca

|

| المدينة |

Medina

|

| البحر المتوسط |

Mediterranean Sea

|

| أميال |

Miles

|

عند النظر إلى خريطة الشرق الأوسط، تبرز ثلاثة معالم جغرافية فوق تلك الأخرى؛ شبه

الجزيرة

العربية، والهضبة الإيرانية، وجسر الأناضول البري. تهيمن المملكة العربية السعودية على

شبه

الجزيرة العربية، غير أنها تضم أيضًا دولًا مهمة أخرى. وفي الواقع، أن المملكة العربية

السعودية، التي لا يزيد سكانها على ٢٨٫٧ مليون نسمة، تضم ما يقل بكثير عن نصف إجمالي

سكان

شبه الجزيرة. لكن معدل النمو السنوي للسكان في المملكة العربية السعودية يقترب من اثنين

في

المائة؛ فإذا استمر هذا المعدل المرتفع، فسوف يتضاعف عدد سكانها في غضون بضعة عقود؛ مما

سيفرض ضغطًا هائلًا على الموارد، نظرًا إلى أن البلد يقع على سهوب برِّية وصحراوية شحيحة

المياه. إن ما يقرب من ٤٠ في المائة من السعوديين هم دون الخامسة عشرة من العمر، كما

أن

أربعين في المائة من الشباب السعودي عاطلون عن العمل؛ وبالتالي فإن الضغوط السياسية التي

سيفرضها أولئك الشبان الساعون لفرص العمل والتعليم ستكون هائلة. بَيْد أن قوة المملكة

العربية

السعودية ليست مستمدة من حجم سكانها، الذي يمثِّل في الواقع مسئولية قانونية، ولكن من

حقيقة

امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في العالم، والتي تبلغ ٢٦٢ مليار برميل، كما تحتل المرتبة

الرابعة عالميًّا في احتياطيات الغاز الطبيعي، بمخزونها البالغ ٢٤٠ تريليون قدم

مكعبة.

إن المهد الجغرافي للدولة السعودية، وللحركة الدينية السُّنية المتطرفة المعروفة

باسم

«الوهابية»، والمرتبطة بها، هو نجد؛ وهي منطقة قاحلة في وسط شبه الجزيرة العربية، تقع

بين صحراء النفود الكبرى في الشمال والربع الخالي في الجنوب؛ أما إلى الشرق منها فيوجد

الشريط الساحلي للخليج العربي؛ كما تحدها من الغرب جبال الحجاز. ويلاحظ أن كلمة «نجد»

تعني

منطقة مرتفعة. ويتباين ارتفاعها المتوسط بين خمسة آلاف قدم في الغرب إلى ما دون ٢٥٠٠

قدم في

الشرق. وصف المستكشف والمستعرب البريطاني الذي عاش في أواخر القرن التاسع عشر، تشارلز

م.

داوتي Doughty، نجدًا كما يلي:

إن الصدى الصيَّاح وضجيج المياه المتدفقة هو، كما كان عليه الحال، الصوت الحزين للأرض

الشحيحة المطر في كل قرى نجد. إن خرير المياه هذا قد لا ينقطع ليلًا أو نهارًا. لا يمكن

لقوة الثيران سحب المياه بصورةٍ ذات جدوى من الآبار بما يزيد على ثلاث أو أربع قامات

fathoms، ولو لم تكن الإبل موجودة، لظلت نجد، كما

يقولون، بلا سكان.

٨

إن نجدًا هي بمنزلة القلب حقًّا لما أسماه هودجسون البداوة القائمة على الإبل. ومن

معاقلهم

في نجد، انطلق المتعصبون الوهابيون في القرون الأخيرة في غاراتهم التي شملت كل الاتجاهات.

وعلى الرغم من أن الحجاز، المتاخمة للبحر الأحمر، تضم المدينتين المقدستين؛ مكة المكرمة

والمدينة المنورة، فقد اعتبر النجديون الوهابيون أن الحج إلى مختلف الأماكن المقدسة

(باستثناء الحج إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة) يمثِّل شكلًا من أشكال الوثنية. وفي

حين

أن المدينتين المقدستين؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشيران ضمنًا إلى التدين الإسلامي

في العقل الغربي، فإن الحقيقة هي العكس من ذلك إلى حدٍّ ما؛ فحج المسلمين من جميع أنحاء

العالم الإسلامي هو ما يضفي كونية معينة على هاتين المدينتين المقدستين وعلى منطقة الحجاز

المحيطة بهما. إن الحجاز، «بسكانها من الشبان المتحضرين، والمتنوعين دينيًّا، لم تتوافق

بالكامل مطلقًا مع الحكم السعودي والوهابي»، كما كتب الضابط في وكالة الاستخبارات المركزية

بروس ريدل (

Riedel).

٩ يتطلع شعب الحجاز إلى البحر الأحمر، ومصر، وسوريا للحصول على المعونة

الثقافية، وليس إلى صحراء نجد الكالحة بمن فيها من الوهابيين. والحقيقة الجوهرية لهذا

التاريخ هي أن الوهابيين لم يتمكنوا من السيطرة بصورةٍ دائمة على محيط شبه الجزيرة العربية،

على الرغم من أن خصومهم لاقوا صعوبة مماثلة في الاستحواذ على المنطقة المركزية لنجد.

إن

المملكة العربية السعودية القائمة اليوم، على الرغم من أن تسميتها تمثِّل تكريمًا لرؤية

ومهارات رجل عاش في النصف الأول من القرن العشرين، هو الملك عبد العزيز بن سعود — النجدي

الذي غزا الحجاز في العام ١٩٢٥م — تنطبق على هذا التصميم الجغرافي.

١٠ تركِّز الدولة على نجد وعاصمتها، الرياض، ولا تشمل إمارات

ساحل الخليج العربي، ولا عُمان أو

اليمن.

إن الخطر الأساسي على المملكة العربية السعودية المرتكزة على نجد هو اليمن؛ فعلى الرغم

من

أن اليمن لا تمتلك سوى ربع مساحة أراضي المملكة العربية السعودية، فإن سكانها يبلغون

الحجم

نفسه تقريبًا؛ بحيث يقع القلب الديموغرافي البالغ الأهمية لشبه الجزيرة العربية في الركن

الجنوبي الغربي الجبلي منها، حيث الهضاب البازلتية الشاسعة، التي تنتصب مشكِّلة تكوينات

تشبه القلاع الرملية والفوهات البركانية، في حين تئوي شبكة من الواحات الكثيفة سكانها

منذ

العصور القديمة. وفي الحقيقة، لم يتمكن الأتراك العثمانيون ولا البريطانيون من السيطرة

على

اليمن أبدًا. ومثل نيبال وأفغانستان، لم يكن اليمن مستعمرة حقيقية على الإطلاق؛ ولذلك

لم

تتطور فيه مؤسسات بيروقراطية قوية. وعندما سافرتُ عبر أرجاء منطقة الحدود السعودية اليمنية

قبل سنوات، كانت مزدحمة بشاحنات صغيرة مليئة بالشبان المسلَّحين، الموالين لهذا الشيخ

أو ذاك،

حتى إن وجود الحكومة اليمنية كان لا يكاد يُذكر. تصل تقديرات عدد الأسلحة النارية داخل

حدود

اليمن إلى معدلات عالية تصل إلى ثمانين مليون قطعة — أي ما يقرب من ثلاثة أسلحة لكل يمني.

لن أنسى أبدًا ما قاله لي خبير عسكري أمريكي في العاصمة اليمنية صنعاء: «في اليمن، هناك

أكثر من عشرين مليون شخص مكافح، وذي عقلية تجارية، ومسلَّح تسليحًا جيدًا، وكلٌّ منهم

يعمل بكل

جد مقارنة بجيرانهم السعوديين. إنها المستقبل؛ وهو ما يصيب الحكومة في الرياض بالقلق.»

تُعد المملكة العربية السعودية مرادفًا لشبه الجزيرة العربية بالطريقة التي تُعد

بها

الهند مرادفًا لشبه القارة الهندية. ولكن في حين أن كل أرجاء الهند تتَّسم بكثافة سكانية

عالية، فإن المملكة العربية السعودية تشكِّل شبكة مبهمة

nelbulous جغرافيًّا من الواحات التي تفصل بينها

مساحات شاسعة من الصحاري الجدباء. وهكذا، تمتلك الطرق السريعة والخطوط الجوية المحلية

أهمية

حاسمة في تحقيق تماسك المملكة العربية السعودية. وفي حين بُنيت الهند على فكرة الديمقراطية

والتعددية الدينية، فقد تأسست المملكة العربية السعودية على الولاء لعائلة ممتدة. وعلى

الرغم من أن الهند محاطة تقريبًا بدول شبه فاشلة، تتلاشى حدود المملكة العربية السعودية

إلى

صحراء غير ضارة إلى الشمال، وتحميها (في معظم الأجزاء) إمارات قوية، وجيدة الحكم، ومكتفية

ذاتيًّا إلى الشرق والجنوب الشرقي؛ وهي مشيخات تُعد، بدورها، نتاجًا لعوامل التاريخ

والجغرافيا. ولأن الأراضي التي تمثِّل الكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة

في

الوقت الحاضر تقع جميعها على طول الطريق التجاري للقوة البحرية الأكبر في القرن التاسع

عشر؛

أي بريطانيا العظمى، وخاصَّة بطول الطريق إلى الهند، تفاوضت بريطانيا مع شيوخها على

الصفقات التي أدَّت إلى استقلالها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. أما الاحتياطيات

الهائلة

من النفط فتحكي بقية قصة «دول الكنوز الأسطورية»

Eldorado

States هذه، على حدِّ قول المستعرب البريطاني بيتر مانسفيلد

Mansfield.

١١

مفتاح الخريطة

| أفريقيا |

Africa

|

| الأناضول |

Anatolia

|

| الخليج العربي |

Arabian Gulf

|

| شبه الجزيرة العربية |

Arabian Peninsula

|

| بحر العرب |

Arabian Sea

|

| بحر أرال |

Aral Sea

|

| أرمينيا |

Armenia

|

| آسيا الصغرى |

Asia Minor

|

| آشور |

Assyria

|

| بلخ |

Bactra

|

| باختر |

Bactria

|

| البحر الأسود |

Black Sea

|

| بحر قزوين |

Caspian Sea

|

| القوقاز |

Caucasus

|

| كريت |

Crete

|

| قبرص |

Cyprus

|

| مصر |

Egypt

|

| نهر الفرات |

Euphrates R.

|

| اليونان |

Greece

|

| هندوكوش |

Hindu Kush

|

| نهر السند |

Indus R.

|

| وادي السند |

Indus Valley

|

| كيلومتر |

KM

|

| البحر المتوسط |

Mediterranean Sea

|

| أميال |

Miles

|

| بارثية |

Parthia

|

| فارس |

Persia

|

| الإمبراطورية الفارسية في العام ٥٠٠ق.م. |

Persian Empire in 500 B.C.

|

| البحر الأحمر |

Red Sea

|

| الطريق الملكية |

Royal Road

|

| سوقديانا |

Sogdiana

|

| جبال طوروس |

Taurus MTS.

|

| البلقان |

The Balkans

|

| نهر دجلة |

Tigris R.

|

| جبل زاغروس |

Zagros MTS.

|

خلاصة القول أنه في شبه الجزيرة العربية، يبقى جنوب غرب البلاد ذو الكثافة السكانية

العالية هو المنطقة التي تكون المملكة العربية السعودية فيها غير حصينة بالفعل: فمن هنا

تتدفق الأسلحة، والمتفجرات، والمخدرات، وأوراق القات عبر الحدود اليمنية. إن مستقبل اليمن

المزدحم بسكانه، وذي الطبيعة القبلية سيمارس دورًا كبيرًا في تحديد مستقبل المملكة العربية

السعودية، وربما كان ذلك متعلقًا بالجغرافيا أكثر مما يتعلق بالأفكار.

أما الهضبة الإيرانية، من الناحية الأخرى، فتمثِّل مرادفًا لدولة واحدة فقط، هي إيران.

يبلغ

عدد سكان إيران ٧٤ مليون نسمة، وهو ٢٫٥ ضعف سكان المملكة العربية السعودية، ويُعد الأكبر

في

الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب مع تركيا ومصر. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تمكَّنت إيران بشكلٍ

لافت

للنظر من تقليل معدل نموها السكاني وصولًا إلى أقل من واحد في المائة، في حين أن ٢٢ في

المائة

فقط من سكانها هم دون سن الخامسة عشرة. وبالتالي، فإن سكان إيران لا يمثِّلون عبئًا مثل

المملكة العربية السعودية، بل أحد الأصول المفيدة. وفي وسع المرء أن يجادل بأن تركيا،

على

سبيل المثال، تضم عددًا أكبر من السكان، مع معدل منخفض بالمثل للنمو السكاني، ومعدل أعلى

لمعرفة القراءة والكتابة. وعلاوةً على ذلك، فإن تركيا تمتلك اقتصادًا زراعيًّا وصناعيًّا

يتَّسم بكونه أكثر استقرارًا من مثيله في إيران. سوف أتناول حالة تركيا في وقتٍ لاحق.

أما

الآن، فلاحظوا أن تركيا تقع إلى الشمال الغربي من إيران؛ أي أقرب إلى أوروبا وأبعد بكثير

عن

المراكز السكانية العربية السُّنية الرئيسية. تقع تركيا أيضًا في المراتب الدنيا من منتجي

النفط والغاز؛ في حين تحتل إيران المرتبة الثالثة في العالم من حيث الاحتياطيات النفطية،

بمخزون يبلغ ١٣٣ مليار برميل، لكنها الثانية من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي؛ إذ يبلغ

حجم

مخزونها ٩٧٠ تريليون قدم مكعبة. ومع ذلك، فإن أفضلية إيران من حيث الموقع — حيث تقع إلى

الجنوب مباشرة من الأرض المركزية التي وصفها ماكيندر، وداخل الأرض المحيطة التي وصفها

سبيكمان — هي التي تستحق، أكثر من أي عامل آخر، التدبر بالفعل.

تمكن الأغلبية الساحقة من مخزونات النفط والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط الكبير إما

في

الخليج العربي أو المناطق المتاخمة لبحر قزوين. مثلما تشع ممرات الشحن من الخليج العربي،

فإن خطوط الأنابيب تشع، وسوف تشع، من منطقة بحر قزوين إلى البحر المتوسط، والبحر الأسود،

والصين، والمحيط الهندي. بَيْد أن الدولة الوحيدة التي تمتد عبر كلتا المنطقتين المنتجتين

للطاقة هي إيران، والتي تمتد من بحر قزوين إلى الخليج العربي.

١٢ تشير بعض التقديرات إلى أن منطقة الخليج العربي تمتلك نحو ٥٥ في المائة من

احتياطيات النفط الخام في العالم، في حين تسيطر إيران على الخليج كله، من شط العرب على

الحدود العراقية إلى مضيق هرمز على بُعد ٦١٥ ميلًا. وبسبب خلجانه، ومداخله، وخيرانه،

وجزره

— وهي أماكن ممتازة لإخفاء القوارب الانتحارية السريعة التي تصطدم بالناقلات — فإن طول

الخط

الساحلي الإيراني داخل مضيق هرمز يبلغ ١٣٥٦ ميلًا بحريًّا؛ في حين أن الساحل التالي له

في

الطول، والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يبعد عنه سوى ٧٣٣ ميلًا بحريًّا. تمتلك

إيران أيضًا ٣٠٠ ميل من السواحل على بحر العرب، بما في ذلك ميناء تشابهار بالقرب من الحدود

الباكستانية؛ مما يجعل إيران بالغة الأهمية لإتاحة الوصول إلى المياه الدافئة أمام البلدان

غير الساحلية في آسيا الوسطى، والتي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي السابق. وفي الوقت

نفسه،

فإن الساحل الإيراني على بحر قزوين في أقصى الشمال، والذي تعلوه جبال تكسوها غابات كثيفة،

فيمتد لنحو ٤٠٠ ميل: من أستارا في الغرب، على الحدود مع جمهورية أذربيجان السوفييتية

السابقة، ثم يلتف حتى يصل إلى بندر تركمان في الشرق، على الحدود مع تركمانستان.

وعند إلقاء نظرة على خريطة تضاريس أوراسيا، سيتضح لنا أكثر من ذلك؛ فالجزء الخلفي

الواسع

من جبال زاغروس يمر عبر إيران نزولًا من هضبة الأناضول في الشمال الغربي إلى بلوشستان

في

جنوب شرق البلاد. وإلى الغرب من سلسلة جبال زاغروس، تكون كل الطرق مفتوحة إلى بلاد ما

بين

النهرين. وعندما استكشفت كاتبة الرحلات البريطانية المتخصصة في شئون المنطقة، فريا ستارك

Stark، منطقة لُرستان

الإيرانية في جبال زاغروس في أوائل ثلاثينيات

القرن العشرين، اتخذت مقرًّا طبيعيًّا لها خارج بغداد، وليس طهران.

١٣ وإلى الشرق والشمال الشرقي، فإن الطرق مفتوحة إلى خراسان وصحاري كاراكوم

(الرمال السوداء) وكيزيل كوم (الرمال الحمراء) في تركمانستان وأوزبكستان، على الترتيب.

وكما

أن إيران تمتد عبر حقول الطاقة الغنية في كلٍّ من الخليج العربي وبحر قزوين، فهي تمتد

أيضًا

عبر الشرق الأوسط الحقيقي وآسيا الوسطى. ولا تحظى أي دولة عربية بمثل هذه المكانة (تمامًا

كما أنه لا توجد دولة عربية تمتد عبر المنطقتين المنتجتين للطاقة). والواقع، أن الغزو

المغولي لإيران، الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من البشر على الأقل، وتدمير منظومة قنوات

الري، كان بمثل هذه الشدة على وجه التحديد بسبب التطلعات الإيرانية بالنسبة إلى آسيا

الوسطى. من

المحتمل أن يكون النفوذ الإيراني في الجمهوريات السوفييتية السابقة في القوقاز وآسيا

الوسطى

هائلًا، على الرغم من أن هذه الجمهوريات السوفييتية السابقة نفسها، وبسبب وجود أبناء

وجود

أبناء العرقية نفسها في شمال إيران، قد تؤدِّي إلى زعزعة الدولة الإيرانية نظريًّا. وفي

حين

أن أذربيجان، الواقعة على الحدود الشمالية الغربية لإيران، تضم نحو ثمانية ملايين من

الأتراك الأذربيجانيين، يوجد ضعف هذا العدد في المحافظتين الإيرانيتين المجاورتين؛ أذربيجان

وطهران. كان الأذربيجانيون هم من أسسوا نظام الحكم الإيراني. كان أول شاه شيعي لإيران

(إسماعيل، في العام ١٥٠١م) متحدرًا من أصول أذرية تركية. هناك رجال أعمال أذربيجانيون

وآيات

الله مهمون في إيران. وما أقصده هو أنه في حين تمتلك إيران نفوذًا راسخًا إلى الغرب في

تركيا المجاورة وفي العالم العربي، فإن نفوذها إلى الشمال والشرق يتَّسم بالعمق نفسه؛

وإذا

أتى المستقبل بأنظمة أقل قمعًا، سواء في إيران أو في المنطقة الجنوبية المسلمة من الاتحاد

السوفييتي السابق، يمكن أن يزداد النفوذ الإيراني عمقًا، مع مزيد من التفاعلات الثقافية

والسياسية. علاوةً على ذلك، فقد كانت إيران، كما نعرف من عناوين الصحف، وعلى الأقل حتى

العام ٢٠١١م، في موقف سياسي تُحسد عليه بقرب البحر المتوسط؛ في قطاع غزة الذي تسيطر عليه

حركة حماس، وجنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله، وفي سوريا العلوية. ومع ذلك، فإن أحد

تفسيرات التاريخ والجغرافيا يشير إلى وجود اختراق إيراني في جميع الاتجاهات. في قصر أباطرة

الفرس من الأسرة الساسانية التي حكمت خلال القرن السادس، والواقع في المدائن (طيسفون

Ctesiphon)، إلى الجنوب من بغداد المعاصرة، كانت هناك

مقاعد فارغة تحت العرش الملكي لإمبراطورَي روما والصين، ولزعيم البدو الرُّحَّل في آسيا

الوسطى،

لاستخدامها في حال مجيء أولئك الحكام كمتوسِّلين إلى بلاط ملك الملوك.

١٤ ولم تقلَّ طموحات الحكام الإيرانيين مع الحداثة؛ وبهذه الطريقة، فإن رجال الدين

يشبهون الشاه الراحل في كثير من النواحي. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يوجب على موسكو

أن

تتعامل بحذر فيما يتعلق بعلاقاتها مع إيران. منذ قرن من الزمان، كان لروسيا منطقة نفوذ

في

شمال إيران. وعلى الرغم من أن روسيا هي أضعف نسبيًّا الآن، فلا يزال القرب والتواصل بين

البلدين من الأهمية بمكان.

تتوافق إيران تمامًا تقريبًا مع الهضبة الإيرانية — أو «قشتالة الشرق الأدنى»، كما

وصفها

مؤرخ جامعة برينستون بيتر براون

Brown — على الرغم من أن

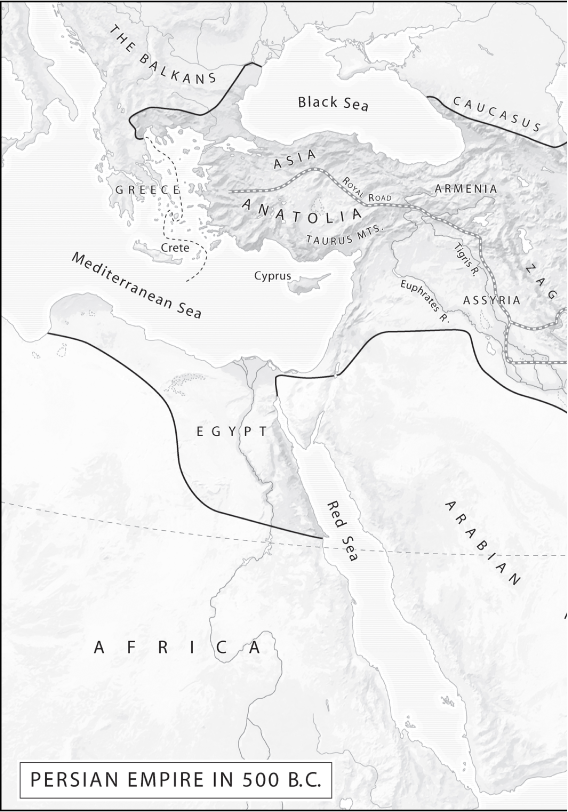

ديناميكية حضارتها تصل إلى أبعد منها بكثير. كانت إيران هي أول قوة عظمى في العالم القديم.

وكما كتب براون، فإن الإمبراطورية الفارسية، حتى في الوقت الذي كانت تحاصر فيه اليونان،

«قد

انبسطت، مثل ذيل التنين … حتى وصلت إلى جيحون، وأفغانستان ووادي السند».

١٥ ويتفق مع ذلك دبليو بارتولد

Barthold، الجغرافي

الروسي العظيم الذي عاش في القرن العشرين، فيضع إيران الكبرى بين نهرَي الفرات والسند،

ويصف

الأكراد والأفغان على أنهما شعبان إيرانيان في الأساس.

١٦

ومن بين الشعوب القديمة في الشرق الأدنى، العبرانيون والإيرانيون وحدهم «يمتلكون

نصوصًا

وتقاليد ثقافية بقيت حتى العصر الحديث»، كما كتب عالم اللغويات نيكولاس أوستلر

Ostler.

١٧ لم تحلَّ العربية محلَّ الفارسية، مثلما حدث مع عدد كبير من اللغات الأخرى، وهي

اليوم بنفس الشكل الذي كانت عليه في القرن الحادي عشر، على الرغم من أنها اعتمدت الحروف

العربية. تمتلك إيران سجلًّا أكثر مهابة بكثير ﻛ «دولة-أمة» وكحضارة راقية من معظم مناطق

العالم العربي، ومن جميع أرجاء منطقة الهلال الخصيب، بما في ذلك بلاد ما بين النهرين

وفلسطين. ليس هناك شيء مصطنع بخصوص إيران، وبعبارةٍ أخرى: إن مراكز القوى الشديدة التنافس

ضمن نظامها الكهنوتي تشير إلى وجود مستوًى من النظام المؤسسي أعلى من أي مكان تقريبًا

في

المنطقة، باستثناء إسرائيل وتركيا. ومثلما أن الشرق الأوسط هو رباعي الأضلاع الخاص

بأوراسيا؛ أي الجزيرة العالمية، فإن إيران هي المحور المشترك الخاص بمنطقة الشرق الأوسط.

إن

محور ماكيندر، بدلًا من أن يقع في أراضي السهوب في آسيا الوسطى، ينبغي أن يُنقل إلى الهضبة

الإيرانية الواقعة إلى الجنوب مباشرة. وليس من المستغرب أن يزداد التودُّد إلى إيران

من قِبل

كلٍّ من الهند والصين، اللتين قد تتشارك قواتهما البحرية عند نقطةٍ ما من القرن الحادي

والعشرين الهيمنة، مع الولايات المتحدة، على الممرات البحرية الأوراسية. وعلى الرغم من

أن

إيران هي أصغر بكثير في الحجم وعدد السكان من هاتين القوَّتَين، أو من روسيا أو أوروبا

بالمناسبة؛ فإن إيران، ولأنها تحظى بالجغرافيا الرئيسية للشرق الأوسط — من حيث الموقع،

والسكان، وموارد الطاقة — فهي، بالتالي، ذات أهمية محورية بالنسبة إلى الجغرافيا السياسية

العالمية.

هناك، أيضًا، ما يسميه المؤرخ البريطاني مايكل أكسورذي

Axworthy

«الفكرة الإيرانية»،

والتي، كما يفسرها هو،

تتعلق بالثقافة واللغة بقدر ما تتعلق بالعرق والأرض.

١٨ وهو يعني بذلك أن إيران، مثلما كانت اليونان والصين في العصور القديمة، هي عامل

جذب حضاري، وهو الذي يسحب الشعوب واللغات الأخرى إلى مداره اللغوي؛ وهو جوهر القوة الناعمة،

بعبارةٍ أخرى، والذي يجسد بدرجةٍ كبيرة مفهوم ماكنيل لتأثير حضارة وثقافة بعينها على

أخرى. إن

لغات الداري

Dari، والطاجيكية

Tajik، والأردية

Urdu،

والهندية

Hindi، والبنغالية

Bengali، والعربية العراقية كلها إما متفاوتات

Variants من الفارسية أو أنها تأثرت بها كثيرًا. ويعني

هذا أنه في وسع المرء أن يسافر من بغداد إلى كالكوتا ويظل ضمن المجال الثقافي الفارسي

بصورةٍ

ما. إن مسحًا سريعًا للتاريخ الإيراني، مع التركيز على الخرائط القديمة، يوضح هذه الدينامية

بصورةٍ أكبر.

بدأت إيران الكبرى في العام ٧٠٠ قبل الميلاد، مع مساعدة الميديين

Medes، وهم شعب إيراني قديم، السكوثيين

(الإصقوث)

Scythians، بإنشاء دولة مستقلة في شمال غرب

إيران. وبحلول العام ٦٠٠ قبل الميلاد، امتدت هذه الإمبراطورية من وسط الأناضول إلى جبال

هندوكوش (تركيا إلى أفغانستان)، وكذلك امتدت جنوبًا إلى الخليج العربي. وفي العام ٥٤٩

قبل

الميلاد، استولى كورش (الكبير)، وهو أمير من الأسرة الأخمينية

Achaemenes الفارسية، على عاصمة الميديين

إكباتنا (همدان) في غرب إيران؛ ومن ثم انطلق إلى جولةٍ أخرى من الغزوات. إن خريطة

الإمبراطورية الأخمينية، التي كانت تُحكم من برسبوليس (قرب شيراز) في جنوب إيران، تُظهر

بلاد فارس العتيقة في أوج مجدها؛ إذ امتدت ما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد

من

تراقيا

Thrace ومقدونيا في شمال غرب البلاد، ومن ليبيا ومصر

في الجنوب الغربي، بطول الطريق إلى البنجاب في الشرق؛ ومن القوقاز وبحر قزوين وبحر آرال

في

الشمال إلى الخليج العربي وبحر العرب في الجنوب. كان هذا هو «البوسفور إلى السند»، بما

في

ذلك نهر النيل. لم تتمكن أيُّ إمبراطورية من مجاراتها حتى تلك النقطة من تاريخ العالم.

وفي

حين أن حروب القرن الخامس قبل الميلاد بين بلاد فارس واليونان تهيمن على المواقف الغربية

تجاه إيران القديمة، حيث ينحاز تعاطفنا مع الإغريق المستغربين

Westernized ضد الفرس الآسيويين، فإن الحال أيضًا، كما

أشار إليه هودجسون، هو أن الويكومين، في ظل السلم والتسامح النسبي والسيادة الوطنية لبلاد

فارس تحت حكم الأخمينيين والإمبراطوريات اللاحقة، قد وفَّر قاعدةً قوية لظهور وازدهار

الديانات السماوية الكبرى.

١٩

كتب أكسورذي أن «البارثيين يجسِّدون أفضل جوانب العبقرية الإيرانية؛ أي الاعتراف،

والتقبل،

والتسامح مع تعقيد الثقافات … التي حكموها.»

٢٠ ومن مقرهم الرئيسي في منطقة خراسان إلى الشمال الشرقي من إيران، والمتاخمة

لجبال قره قوم، كما كانوا يتحدثون إحدى اللغات الإيرانية، حكم البارثيون ما بين القرن

الثالث قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادي، وامتدت مملكتهم عمومًا من سوريا والعراق

إلى

وسط أفغانستان وباكستان، بما في ذلك أرمينيا وتركمانستان. وهكذا، فبدلًا من أن تمتد من

«البوسفور إلى السند» أو من «النيل إلى جيحون» مثل بلاد فارس في عهد الأخمينيين، فإن

الإمبراطورية البارثية تشكِّل رؤية أكثر واقعية لإيران الكبرى في القرن الحادي والعشرين،

وهذا

ليس بالضرورة أمرًا سيئًا. كانت الإمبراطورية البارثية لامركزية للغاية؛ إذ كانت منطقة

للنفوذ القوي بدلًا من الحكم المباشر، والتي كانت لها توجهات قوية تجاه الفن، والهندسة

المعمارية، والممارسات الإدارية الموروثة عن الإغريق. أما بالنسبة إلى إيران الحالية،

فليس

سرًّا أن نظام الملالي يتَّسم بكونه متشددًا، لكن القوى الديموغرافية، والاقتصادية، والسياسية

تتَّسم بالقدر نفسه من الدينامية، كما تعاني قطاعات رئيسية من السكان بسبب التململ.

إن سجل القرون الوسطى، من الناحيتين الخرائطية واللغوية، ينبع من ذلك القديم، وإن

كان ذلك

يُحتمل أنه تحقَّق بطرقٍ أكثر غموضًا. وفي القرن الثامن، تحوَّل المركز السياسي للعالم

العربي

شرقًا من سوريا إلى بلاد ما بين النهرين؛ أي من الخلفاء الأمويين إلى العباسيين. حكمت

الخلافة العباسية، التي بلغت أوجَها في منتصف القرن التاسع للميلاد، من تونس شرقًا إلى

باكستان، ومن القوقاز وآسيا الوسطى جنوبًا إلى الخليج العربي. وكانت عاصمتها هي المدينة

الجديدة التي سُميت بغداد، على مقربة من العاصمة القديمة للدولة الساسانية الفارسية في

المدائن؛ أما الممارسات البيروقراطية الفارسية، التي أضافت طبقات جديدة كاملة من التسلسل

الهرمي، فقد عززت أركان هذه الإمبراطورية الجديدة. أصبحت الخلافة العباسية رمزًا لنظام

إيراني مستبد أكثر من كونها ترمز إلى مملكة عربية. وقد وصف بعض المؤرخين الخلافة العباسية

باعتبارها ما يقابل «إعادة غزو ثقافي» للشرق الأوسط من قِبل الفرس المتخفِّين تحت غطاء

الحكام العرب.

٢١ استسلم العباسيون للممارسات الفارسية تمامًا كما استسلم الأمويون، لكونهم أقرب

إلى آسيا الصغرى، لتلك البيزنطية. وكما كتب المؤرخ فيليب ك. حِتي

Hitti، فقد «سادت الألقاب الفارسية، والنبيذ، والزوجات

الفارسيات، والمحظيات الفارسيات، والأغاني الفارسية، وكذلك الأفكار والآراء الفارسية.»

٢٢ وقد ساعد الفرس أيضًا على تحديد العمارة الفخمة المعتمدة على القرميد في بغداد

القرون الوسطى وعلى التصميم الدائري لأحيائها.

وكما كتب بيتر براون من جامعة برينستون: «في الخيال الغربي، تقف الإمبراطورية الإسلامية

(العباسية) كمثال على قوة شرقية. ولا يدين الإسلام بهذا التوجُّه الحاسم إلى

النبي محمد،

ولا للفاتحين القادرين على التلاؤم في القرن السابع الميلادي، ولكن للانبعاث الهائل

للتقاليد الشرقية الفارسية خلال القرنين الثامن والتاسع.» لم يكن شارل مارتل

Martel في معركة بلاط الشهداء

Tours التي دارت رحاها في العام ٧٣٢م هو السبب الرئيسي

في «إجبار آلة الحرب العربية على التوقف»، بل إنشاء بغداد، التي استبدلت دينامية فرسان

البدو بإدارة فارسية إمبراطورية ومترفة.

٢٣

بَيْد أنه حتى الاجتياح المغولي لبغداد في القرن الثالث عشر، والذي دمَّر العراق،

وبخاصَّة

منظومة الري فيها (كما فعل في إيران)، وهو دمار لم يتعافَ العراق منه بالكامل قط، لم

يتمكن

من إيقاف حيوية الفنون والآداب الفارسية. وقد ازدهرت أشعار كلٍّ من الرومي، والعراقي،

وسعدي

الشيرازي، وحافظ الشيرازي في أعقاب هجوم هولاكو خان، الذي اختزل بلاد ما بين النهرين

إلى

مستنقع للملاريا. وبسبب شعورهم بالحنين إلى أسلافهم الساسانيين، والذين حكموا إمبراطورية

أكبر من تلك التي سادها أسلافهم البارثيون، وعلى قدم المساواة تقريبًا لتلك التي حكمها

الأخمينيون، زخرف الفنانون والعلماء الفارسيون الساحة الفكرية واللغوية لسلسلةٍ من

الإمبراطوريات غير الفارسية؛ العباسية، والغزنوية، والسلجوقية، والمغولية، والمنغولية.

كانت

الفارسية هي لغة البلاط المغولي، وكذلك اللغة الدبلوماسية للعثمانيين. وفي القرون الوسطى،

ربما لم يتمكن الفرس من البوسفور إلى السند بصورةٍ مباشرة، كما فعلوا في العصور القديمة،

لكنهم هيمنوا على الحياة الأدبية بالقدر نفسه. كانت «إمبراطورية العقل الإيرانية»، كما

يسميها أكسورذي، هي الفكرة القوية التي عملت على تضخيم موضع إيران الجغرافي الذي تُحسد

عليه، بحيث كانت إيران الكبرى ظاهرة طبيعية تاريخيًّا.

٢٤ وفي هذا السياق، يطرح أرنولد توينبي

Toynbee

هذه الفرضية المحيرة: لو لم يكن تيمورلنك (تيمور) قد أدار ظهره لشمال ووسط أوراسيا وهاجم

إيران في العام ١٣٨١م، فمن المحتمل أن العلاقة بين بلاد ما وراء النهر

Transoxiana وروسيا ستكون «معكوس» ما صارت إليه بالفعل

في العصر الحديث، مع وجود دولة في حجم الاتحاد السوفييتي تقريبًا، لكنها لا تُحكم من

قِبل

الروس من موسكو، بل عن طريق إيرانيين يحكمون من سمرقند.

٢٥

أما المذهب الشيعي فيمثِّل أحد العناصر المهمة لهذه الفكرة. وفي حين أن وصول المهدي

المنتظر

على هيئة الإمام الثاني عشر الغائب يعني نهاية الظلم؛ وبالتالي فهو محفز للنشاط الراديكالي،

فليس هناك الكثير في المذهب الشيعي، فيما عدا ذلك، مما يدفع رجال الدين إلى ممارسة دور

سياسي علني؛ وكذلك يضم المذهب الشيعي نزعة صوفية تذعن للقوى التي تستنير بالصوفية في

كثير

من الأحيان.

٢٦ شاهد المثال الذي ضربه رجل الدين العراقي البارز في السنوات الأخيرة، آية الله

علي السيستاني، الذي أطلق في لحظات محورية تمامًا نداء من أجل المصالحة السياسية من وراء

الكواليس. وعلى وجه التحديد بسبب العلاقة التكافلية بين العراق وإيران على مر التاريخ،

والتي يرجع أساسها إلى الجغرافيا، فمن المعقول تمامًا في إيران ما بعد الثورة أن يتوجَّه

الإيرانيون روحيًّا نحو المدينتين الشيعيتين المقدستين في العراق؛ أي النجف وكربلاء،

أكثر

مما يفعلون تجاه مدينتهم المقدسة، قُم؛ أو أن تعتمد قُم نفسها الطريقة الصوفية

quietism للنجف وكربلاء.

يخبرنا الباحث الفرنسي أوليفييه روي

Roy بأن التشيُّع،

تاريخيًّا، هو ظاهرة عربية جاءت متأخرًا إلى إيران، لكنها أدَّت في نهاية المطاف إلى

إنشاء

التسلسل الهرمي الذي مكَّن رجال الدين من تولي السلطة. وقد تعزز المذهب الشيعي أكثر بفعل

تقاليد الدولة القوية والبيروقراطية التي تمتعت بها إيران منذ العصور القديمة، مقارنة

بتلك

السائدة في العالم العربي، والذي هو، كما نعرف، يمثِّل جزئيًّا هبة للتماسك المكاني للهضبة

الإيرانية. جلب الصفويون المذهب الشيعي إلى إيران في القرن السادس عشر. ويأتي اسمهم من

اسم

جماعتهم الصوفية المقاتلة الخاصَّة، الصفوية، التي كانت في الأصل تتبع المذهب السُّني.

كان

الصفويون يمثِّلون واحدة من عدد من الجماعات الصوفية التي كانت تتنقل على ظهور الخيل

في أواخر

القرن الخامس عشر، ولها أصول مختلطة — تركية، وأذربيجانية، وجورجية، وفارسية؛ والتي احتلت

منطقة الهضاب الجبلية بين البحر الأسود وبحر قزوين، حيث تلتقي مناطق شرق الأناضول،

والقوقاز، وشمال غرب إيران. ومن أجل بناء دولة مستقرة على الهضبة الإيرانية التي تتحدث

الفارسية، اعتنق أولئك الملوك الجدد ذوو الأصول اللغوية والجغرافية الانتقائية مذهبَ

الشيعة

الاثني عشرية باعتباره دين الدولة، الذي ينتظر عودة الإمام الثاني عشر، وهو سليل مباشر

للنبي محمد، وهو الإمام الذي يعتقدون أنه لم يمت ولكنه في حالة غيبة.

٢٧ وبطبيعة الحال، لم يكن تطور هذا محتمًا بسبب التاريخ أو الجغرافيا، كما اعتمد

إلى حدٍّ كبير على مجموعة متنوعة الشخصيات والظروف. وعلى سبيل المثال، فلو لم يكن الحاكم

الإلخاني

Ilkhanid أولجيتو، وهو سليل خانات المغول، قد

تحوَّل إلى المذهب الشيعي الاثني عشري في القرن الثالث عشر، فلربما كان تطوُّر المذهب

الشيعي في شمال غرب إيران قد اتخذ منحًى مختلفًا، ومن يدري كيف كانت الأحداث ستسير اعتبارًا

من تلك النقطة؟! وعلى أي حال، فقد كان المذهب الشيعي يزداد قوة بين مختلف الجماعات التركية

في شمال غرب إيران؛ مما مهد الساحة أمام ظهور الشاه إسماعيل الصفوي، الذي فرض المذهب

الشيعي

في أعقاب غزواته، وجلب رجال الدين العرب من جنوب لبنان والبحرين الحالية لتشكيل نواة

رجال

الدين التابعين للدولة.

٢٨

امتدت الإمبراطورية الصفوية في أوج مجدها ما بين هضبة الأناضول وسوريا وبلاد ما بين

النهرين، إلى وسط أفغانستان وباكستان — فيما يمثِّل صورة مغايرة أخرى لإيران الكبرى عبر

التاريخ. كان المذهب الشيعي عاملًا مساعدًا على تشكُّل إيران باعتبارها دولة قومية حديثة،

على الرغم

من أن «أيرنة»

Iranianization الأقلِّيات الشيعية غير

الفارسية في القرن السادس عشر قد ساعدت أيضًا في هذا الصدد.

٢٩ ربما كانت إيران دولة وأمة كبرى منذ العصور القديمة، لكن الصفويين، بفرضهم

المذهب الشيعي على الهضبة الإيرانية، عملوا على إعادة تنظيم إيران وإعدادها للعصر الحديث.

وفي الواقع، أن إيران الثورية في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين تمثِّل

تعبيرًا مناسبًا عن هذا الإرث القوي والاستثنائي. وبطبيعة الحال، كان صعود آيات الله

حدثًا

كئيبًا من حيث العنف الذي أحدثه — وأنا لا أقصد أن أبالغ — في التقاليد الحسية، والرفيعة

الثقافة، والمحفِّزة فكريًّا للماضي الإيراني. (بلاد فارس؛ أو «أرض الشعراء والورد!»،

كما

تصيح بها الفقرة التمهيدية لكتاب جيمس ج. مورييه

Morier

المعنون «مغامرات حاجي بابا الأصفهاني»).

٣٠ لكن المقارنة، كما تقول الحكمة المشهورة، هي بداية كل معرفة جادة. ومقارنة

بالاضطرابات والثورات التي وقعت في العالم العربي خلال المراحل الأولى والوسطى من الحرب

الباردة، كان النظام الذي بشرت به الثورة الإيرانية خلال عامَي ١٩٧٨ و١٩٧٩م لافتًا للنظر

من

حيث حيويته وحداثته. والحقيقة هي — وهو أمر يعود مباشرة إلى الأخمينيين الذين عاشوا العصور

القديمة — أن كل ما يتعلق بالماضي والحاضر الإيراني يتَّسم بجودته العالية، سواء تمثَّل

ذلك في

دينامية إمبراطورياتها من كورش إلى محمود أحمدي نجاد، أو في الفكر السياسي وكتابات رجال

الدين الشيعة؛ أو في الكفاءة المعقَّدة للنظام البيروقراطي وأجهزة الأمن في تضييق الخناق

على

المعارضين. وقد شكَّل النظام الثوري في طهران هيكلًا حكوميًّا متطورًا على نحوٍ ثري،

مع

تنويع مراكز السلطة: فم تكن قط حكومة إجرامية فظة يديرها رجل واحد من النوع الذي أداره

صدام

حسين في العراق العربي المجاور.

وفي هذا السياق، يخبرنا أوليفييه روي بأن «أصالة» الثورة الإيرانية تكمن في التحالف

بين

رجال الدين ونخبة المثقفين الإسلاميين:

لا شك في أن رجال الدين الشيعة هم أكثر انفتاحًا على مجموع النصوص غير الإسلامية من علماء

السُّنة (العرب)؛ فآيات الله هم من كبار القراء (بما في ذلك قراءتهم لفكر ماركس وفيورباخ

Feuerbach)؛ ففي نفوسهم شيء من الرهبان اليسوعيين أو

الدومينيكان؛ وبالتالي فهم يجمعون بين التوفيق الواضح بين المعتقدات الفلسفية وبين التقيُّد

الصارم بالفتاوى الدينية … تتَّسم الثقافة المزدوجة لرجال الدين الشيعة بكونها لافتة

للنظر؛

فهي متمسكة بالتقاليد للغاية … ومع ذلك منفتحة للغاية على العالم الحديث.

٣١

والواقع، أن هذه السلالة المتقدمة والحداثية نسبيًّا هي ما يجعل من «الخيال الشيعي»،

على

حدِّ تعبير روي، «أكثر قدرة على التكيف مع فكرة الثورة بسهولة»؛ وهي الفكرة التي، بدورها،

تتطلَّب حسًّا بالتاريخ والعدالة الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع ذلك المتعلق بالشهادة

martyrdom. أما العالم العربي السُّني، فعلى الرغم من

وجود عدد من المصلحين والمحدثين به، مثل محمد عبده ورشيد رضا في أواخر القرن التاسع عشر

وأوائل القرن العشرين، فقد افتقر ببساطةٍ إلى فترة طويلة جدًّا من التعرض للفلاسفة السياسيين

الغربيين مثل هيغل وماركس، مقارنة بالدرجة التي تعرضت بها لهم إيران: التي بنى الملالي

فيها،

من خلال أفكار هيغل وماركس، قاعدة تفوُّقهم الأخلاقي على فهم مغزى التاريخ. وعلى عكس

السياسة

المحافظة للمجاهدين الأفغان أو الأنظمة العسكرية الخانقة في العالم العربي، رأت إيران

الثورية في ثمانينيات القرن العشرين نفسها جزءًا من أخوَّة شملت الساندينيين

٣٢⋆ في نيكاراغوا والمؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا.

٣٣ وعلى الرغم من انحدار حكم رجال الدين في السنوات الأخيرة إلى مجرد قمع وحشي —

وهي علامة على نظام مُنهك في مرحلة الانحدار، على طريقة بريجينيف — فإن الطبيعة المذهبية

والمجردة للاقتتال الداخلي الذي لا يزال يحدث وراء الأبواب المغلقة هي شهادة على الطبيعة

الرفيعة للثقافة الإيرانية. ظلت الدولة الإيرانية أقوى وأكثر تنظيمًا من أي دولة في الشرق

الأوسط الكبير، باستثناء تركيا وإسرائيل، كما ان الثورة الإسلامية لم تفكِّك الدولة

الإيرانية، ولكنها، بدلًا من ذلك، ربطت نفسها بها. حافظ النظام على حق الاقتراع العام،

وأسَّس نظامًا رئاسيًّا، على الرغم من إساءة استخدامه من قِبل رجال الدين وأجهزة الأمن

من

خلال إجراء انتخابات مزورة على ما يبدو في العام ٢٠٠٩م.

ومرةً أخرى، ما جعل نظام الملالي في إيران فعالًا للغاية في السعي إلى تحقيق مصالحه،

من لبنان

إلى أفغانستان، هو اندماجه في الدولة الإيرانية، والتي هي نفسها نتاج التاريخ والجغرافيا.

أما الحركة الخضراء، التي ظهرت أثناء المظاهرات الضخمة المناهضة للنظام في أعقاب الانتخابات

المتنازع عليها لعام ٢٠٠٩م، فتشبه إلى حدٍّ كبير النظام الذي سعت إلى الإطاحة به؛ أي

راقية إلى

حدٍّ كبير وفقًا لمعايير المنطقة (على الأقل حتى اندلاع ثورة الياسمين في تونس بعد ذلك

بعامين)؛ وبالتالي تمثِّل دليلًا آخر على العبقرية الإيرانية. يشكِّل الخضر حركةً ديمقراطية

على مستوى العالم، بعد أن أتقنوا استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات — مثل تويتر،

والفيسبوك، والرسائل النصية — لتعزيز ثقلهم التنظيمي، كما اعتمدوا مزيجًا قويًّا من القومية

والقيم الأخلاقية العالمية للدفاع عن قضيتهم. وقد احتاج الأمر إلى استخدام كل وسائل القمع

لدى الدولة الإيرانية، سواء الخفيَّة والمعلنة، لدفع الخضر إلى العمل السري. ولو تمكن

الخضر

من الاستيلاء على السلطة في أيِّ وقتٍ كان، أو من تسهيل إحداث تغيير في فلسفة نظام الملالي

وسياسته الخارجية نحو الاعتدال، فإن إيران، بسبب دولتها القوية وفكرتها الديناميكية،

ستمتلك

الوسائل اللازمة لتحويل أسُس الشرق الأوسط كله بعيدًا عن التطرف؛ مما يوفر تعبيرًا سياسيًّا

عن برجوازية جديدة تحمل قيم الطبقة المتوسطة التي تنامت بهدوء في جميع أنحاء الشرق الأوسط

الكبير، والتي حجبها الهوس الأمريكي بتنظيم القاعدة والتطرف حتى أحداث الربيع العربي

في

العام ٢٠١١م.

٣٤

يتَّسم الحديث عن المصير بخطورته؛ لأنه ينطوي على قبول القدر والحتمية، لكن من الواضح

أنه

بالنظر إلى الجغرافيا، والتاريخ، ورأس المال البشري الإيراني، يبدو من المرجَّح أن الشرق

الأوسط الكبير، وأوراسيا بالتبعية، سيتأثران بشدة بالتطور السياسي الداخلي في إيران،

سواء

كان ذلك للأفضل أو للأسوأ. إن أفضل مؤشر على أن إيران لم تحقق مثل هذا المصير حتى الآن

يكمن

فيما لم يحدث بالكامل حتى الآن في آسيا الوسطى. اسمحوا لي أن أشرح ما أعنيه: إن الطبيعة

الجغرافية لإيران، كما لاحظنا، تمنحها واجهة على آسيا الوسطى بنفس الدرجة التي تطل بها

على بلاد ما بين النهرين والشرق الأوسط. لكن تفكك الاتحاد السوفييتي لم يجلب سوى مكاسب

محدودة لإيران، عندما نأخذ في اعتبارنا التاريخ الكامل لإيران الكبرى في المنطقة. إن

لاحقة

«ستان»، التي تُستخدم في أسماء بلدان آسيا الوسطى، والتي تعني «مكان»، هي لفظة فارسية،

كما

تمثَّلت قنوات الأسلمة والحضارة في آسيا الوسطى في اللغة والثقافة الفارسيتين. كانت لغة

المثقفين والنخب الأخرى في آسيا الوسطى حتى بداية القرن العشرين هي شكل أو آخر من الفارسية.

ومع ذلك، كما يخبرنا روي وغيره من الباحثين، فبعد العام ١٩٩١م، اعتمدت أذربيجان الشيعية

الواقعة إلى الشمال الغربي الأبجدية اللاتينية، واتجهت إلى تركيا للوصاية عليها. أما

بالنسبة إلى الجمهوريات الواقعة إلى الشمال الشرقي من إيران، فقد توجهت أوزبكستان السُّنية

نحو

أساس قومي أكثر من كونه إسلاميًّا للحكم، خوفًا من الأصوليين المحليين؛ وهذا يجعلها تشعر

بالحذر من إيران. أما طاجيكستان، السُّنية ولكن الناطقة بالفارسية، فتسعى إلى الحصول

على الحماية

من إيران، لكن إيران تتحفظ على ذلك خوفًا من استعداء كثير من المسلمين الناطقين باللغات

التركية في المناطق الأخرى من آسيا الوسطى.

٣٥ والأكثر من ذلك أنه بسبب كونهم من البدو الرُّحَّل وشبه الرُّحَّل، فنادرًا ما كان

سكان آسيا الوسطى من المسلمين الملتزمين في المقام الأول، ولم تؤدِّ سبعة عقود من الشيوعية

إلا إلى تعزيز توجهاتهم العلمانية. وبالنظر إلى حاجتهم إلى تعلُّم الإسلام من جديد، فهم

يشعرون بالتثبيط والترهيب بسبب نظام الملالي في إيران.

وبالتأكيد، كانت هناك تطورات إيجابية من وجهة نظر طهران. إن إيران، كما يشهد برنامجها

النووي، هي من بين البلدان الأكثر تقدمًا من الناحية التقنية في الشرق الأوسط (بما يتفق

مع

ثقافتها وسياستها)؛ وبالتالي فقد بنت العديد من مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية والطرق

والسكك الحديدية في بلدان آسيا الوسطى، والتي ستربط كلًّا منها بإيران في يوم ما؛ سواء

مباشرة

أو عن طريق أفغانستان. وعلاوةً على ذلك، فهناك حاليًّا خط لأنابيب الغاز الطبيعي يربط

جنوب

شرق تركمانستان بشمال شرق إيران، ناقلًا الغاز التركماني إلى منطقة بحر قزوين في إيران،

وبالتالي السماح لطهران بتخصيص إنتاجها من الغاز في جنوب إيران للتصدير عبر الخليج العربي.

(يترافق هذا مع وصلة السكك الحديدية التي بُنيت في تسعينيات القرن العشرين، والتي تربط

بين

البلدين.) تمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، لكنها قصرت

كامل صادراتها من الغاز إلى إيران، والصين، وروسيا. ومن هنا ينشأ احتمال قيام محور أوراسي

للطاقة، توحِّده الجغرافيا الحاسمة لثلاث قوًى قارِّية كانت جميعها حتى العام ٢٠١١م

مناهضة للديمقراطية الغربية.

٣٦ بنَت إيران وكازاخستان خطًّا لأنابيب النفط، يربط بين البلدين، حيث

يُضخُّ النفط الكازاخستاني إلى شمال إيران، على الرغم من أن كميةً مساوية من النفط

تُشحَن من جنوب إيران عبر الخليج العربي. كما ستربط السكك الحديدية كازاخستان وإيران،

مما يزود كازاخستان بإمكانية الوصول المباشر إلى الخليج. ويمكن أيضًا أن يربط خط للسكك

الحديدية بين طاجيكستان الجبلية وإيران، عبر أفغانستان. تمثِّل إيران أقصر الطرق التي

يمكن أن

تسلكها جميع هذه الدول الغنية بالموارد الطبيعية للوصول إلى الأسواق الدولية.

لنتخيل، إذن، إيران التي تقع بالعرض على مسارات خطوط أنابيب آسيا الوسطى، جنبًا إلى

جنب

مع شبه الإمبراطورية التابعة لها في الشرق الأوسط الكبير. من الواضح أننا نتحدث

هنا عن وريث في القرن القرن الحادي والعشرين لمحور الأرض المركزية لماكيندر. ولكن لا

تزال

هناك مشكلة. بالنظر إلى المكانة التي لا تزال تتمتع بها إيران الشيعية في بعض القطاعات

في

العالم العربي، فضلًا عن القطاع الشيعي من جنوب لبنان ومن العراق — بسبب الدعم الذي لا

يلين

من قِبل النظام للقضية الفلسطينية — فمن المهم ألا تنتقل هذه القدرة على جذب الجماهير

خارج

حدودها إلى آسيا الوسطى بالمثل. من بين القضايا المهمة هنا أن الجمهوريات السوفييتية

السابقة

تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما تفتقر ببساطة إلى الكراهية تجاه الدولة اليهودية

التي قد لا تزال موجودة في كل مكان من العالم العربي، على الرغم من المراحل الأولية للربيع

العربي. لكن هناك شيئًا أكبر وأعمق يجري بالفعل؛ وهو أمرٌ يحدُّ من جاذبية إيران ليس

فقط في

آسيا الوسطى، بل في العالم العربي أيضًا. وهذا الشيء هو استمرار الحكم الخانق لرجال الدين،

والذي على الرغم من أنه مؤثر بالمعنى السلبي — أي استخدام تقاليد الدولة الإيرانية القوية

لسحق المعارضة الديمقراطية بدهاء — فقد قلَّل أيضًا من الجاذبية اللغوية والكوزموبوليتانية

التي حظيت بها على مر التاريخ إيران الكبرى، بالمعنى الثقافي. لقد اختفت الألوان الصاخبة

من

المشهد الإيراني في ظل هذا النظام، وحل محلها اللونان الأسود والأبيض.

قبل عدة سنوات، كنت في عشق أباد، عاصمة تركمانستان، التي تلوح في الأفق دائمًا من

موقعها

الشبيه بنقطة المراقبة، طهرانُ ومشهدُ عبر الحدود في خراسان الإيرانية كمركزين عالميَّين

للتجارة والحج، في تناقضٍ صارخ مع مشهد البداوة السائد في تركمانستان ذات الكثافة السكانية

المنخفضة. ولكن في حين تسير المفاوضات السياسية حول التجارة وخطوط الأنابيب على قدم وساق،

فإن إيران لا تحمل أي سحر حقيقي، أو أي جاذبية حقيقية لدى التركمان المسلمين، الذين هم

علمانيون في معظمهم، والذين ينفِّرهم الملالي. وعلى الرغم من النفوذ الواسع الذي تحظى

به

إيران بسبب تحديها المباشر لأمريكا وإسرائيل، فإنني لا أعتقد أننا سوف نرى الجاذبية

الحقيقية لإيران، في كل مجدها الثقافي، حتى يتحرر النظام أو تتم الإطاحة به. إن وجود

إيران

ديمقراطية أو شبه ديمقراطية، وتحديدًا بسبب القوة الجغرافية للدولة الإيرانية، يحمل إمكانية

تحفيز مئات الملايين من إخوانهم المسلمين في كلٍّ من العالم العربي وآسيا الوسطى.

من الممكن مساعدة الليبرالية العربية السُّنية الصاعدة، ليس فقط بسبب المثال الغربي،

أو

بسبب وجود عراق ديمقراطي على الرغم من كونه مختلًّا، ولكن أيضًا بسبب التحدي الذي تفرضه

إيران

الليبرالية حديثًا والشيعية الاصطفائية eclectic تاريخيًّا.

وربما كان في وسع إيران مثل هذه أن تفعل ما فشل في تحقيقه عقدان من الديمقراطية الغربية

وتعزيز مشاركة المجتمع المدني بعد الحرب الباردة، أي أن تؤدِّي إلى تخفيف كبير في القيود

التي

تفرضها الدول البوليسية في بلدان آسيا الوسطى السوفييتية السابقة.

ولبعض الوقت، تمكَّن النظام الشيعي في إيران من إلهام المجموعات المهمَّشة من السُّنة

المؤمنين والمضطهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط للثورة ضد حكوماتهم الفرعونية المنهكة،

والتي سقط بعضها بالفعل منذ ذلك الحين. ومن خلال رسالتها المتشددة وأجهزتها الاستخباراتية

الذكية، تمكَّنت إيران لفترة طويلة من إدارة إمبراطورية غير تقليدية، بعد حداثية من الكيانات

الإقليمية، بما في ذلك حركة حماس في فلسطين، وحزب الله في لبنان، وجيش المهدي في جنوب

العراق. ومع ذلك فقد ازدادت بهدوءٍ مشاعر الكراهية للنظام الإيراني في الوطن ضمن كثير

من

الأوساط؛ حيث كان مفهوم الثورة الإسلامية، الذي عايشه الإيرانيون بالفعل، يعني انقطاع

التيار الكهربائي، وتدمير العملة المحلية، وسوء الإدارة. إن المعركة على أوراسيا، كما

أوضحت، تضم العديد من الجبهات، وجميعها متشابكة بعضها مع بعض بشكلٍ متزايد. لكن الأولى

بين

هذه الجبهات المتساوية هي محاولة كسب قلوب وعقول الإيرانيين، الذين يشكِّلون، جنبًا إلى

جنب

مع الأتراك، أكثر المجموعات السكانية تطورًا في العالم الإسلامي. وهنا يلتقي صراع الأفكار

بالإملاءات التي تفرضها الجغرافيا؛ فهذا هو المكان الذي تلتقي فيه الإنسانية الليبرالية

التي وضعها إشعيا برلين مع شبه الحتمية التي تصوَّرها هالفورد ماكيندر.

وكما يبدو أن قوى الجغرافيا لا تُقاوم إضافةً إلى كونها ساحقة، فلا يزال هناك الكثير

من

الأمور المعلَّقة. ولنأخذ، على سبيل المثال، قصة الفاتح الألمعي نادر شاه، الذي حكم في

القرن الثامن عشر خلال الحقبة بعد الصفوية. وعلى الرغم من أنه ذو أصول

تركية

turkic؛ إذ يتحدر من خراسان في شمال شرق إيران،

فقد امتدت الإمبراطورية الفارسية لنادر شاه من منطقة القوقاز إلى نهر السند. وقد حاصر

العديد من البلدان مثل بغداد، والبصرة، وكركوك، والموصل، وقندهار، وكابول، وهي الأماكن

التي

تورطت فيها أمريكا في أوائل القرن الحادي والعشرين، والتي نادرًا ما كانت بعيدة عن الحكم

الإيراني. وكما كتب مايكل أكسورذي، لو لم يكن نادر شاه قد صار مختلَّ العقل خلال السنوات

الخمس الأخيرة من حياته، فلربما استطاع أن يجعل إيران «دولة متعصرنة قادرة على مقاومة

التدخل الاستعماري» لكلٍّ من البريطانيين والروس في القرن التاسع عشر. ولكن بدلًا من

أن يذكره

التاريخ باعتباره بطرس الأكبر الفارسي، والذي ربما كان سيغير بشكلٍ كبير من التاريخ الإيراني

منذ ذلك الحين نحو الأفضل، فقد انتهى نظامه بفوضى وكارثة اقتصادية.

٣٧

ثمَّة مثال آخر، وهو سقوط الشاه في العام ١٩٧٩م. قال لي هنري كيسنجر ذات مرة إنه لو

كانت

إدارة جيمي كارتر قد تعاملت مع التمرد ضد الشاه في أواخر سبعينيات القرن العشرين بصورةٍ

أكثر

فعالية، فلربما كان الشاه قد نجا، ولكانت إيران الآن مثل كوريا الجنوبية، بامتلاكها نظامًا

ديناميكيًّا وديمقراطية متطورة على نحوٍ غير مكتمل، وهي التي لديها دائمًا خلافات طفيفة

مع

الولايات المتحدة، لكنها تبقى حليفة لها في الأساس. كان نظام الشاه، في رأيه، قادرًا

على

الإصلاح، لا سيما في ضوء الثورات الديمقراطية في الإمبراطورية السوفييتية التي ستأتي

بعد عقدٍ

واحد من الزمان. وعلى الرغم من أن إلقاء اللوم في سقوط الشاه على الرئيس كارتر قد يكون

سطحيًّا للغاية، فإن الاحتمالات التي تثيرها حتى نتيجة مختلفة قليلًا للثورة الإيرانية

لا

تزال مثيرة للاهتمام. من يدري؟ ما أعرفه هو أنني عندما سافرت في جميع أنحاء إيران في

تسعينيات القرن العشرين، بعد أن جئت أخيرًا من مصر، كانت الدولة الأولى أقل بكثير من

حيث

مناهضة الولايات المتحدة ومعاداة إسرائيل من تلك الأخيرة. امتدت علاقة إيران الحميدة

نسبيًّا مع اليهود منذ العصور القديمة وحتى عهد الشاه الراحل. ينطوي سكان إيران على كلٍّ

من

الأمل والاحتمالات.

أو لنأخذ مثال الفرصة التي أتيحت للولايات المتحدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر

٢٠٠١م، عندما أدان كلٌّ من آية الله علي خامنئي والرئيس محمد خاتمي إرهاب تنظيم القاعدة

السُّني

بعباراتٍ لا لبس فيها، كما نظَّم الإيرانيون وقفات احتجاجية للترحُّم على الضحايا في

شوارع

طهران، على الرغم من أن حشودًا هللت ابتهاجًا بالهجمات في بعض أجزاء من العالم العربي؛

أو

المساعدة التي قدمتها إيران للتحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد طالبان في وقتٍ لاحق

من

ذلك العام، أو العرض الإيراني لاجراء محادثات مصيرية بعد سقوط بغداد في ربيع العام ٢٠٠٣م.

وتمثِّل هذه كلها مؤشرات تدل على أن التاريخ، حتى هذه النقطة من الزمن، لم يكن بحاجة

إلى أن يسير

في الاتجاه الذي سار إليه، فقد كانت هناك نتائج ممكنة أخرى. تفرض الجغرافيا أن تمتلك

إيران

أهميةً محورية لخطوط الاتجاهات السائدة في الشرق الأوسط الكبير وأوراسيا، كما قد تفرض

الكيفية التي ستكون بها محورية، لكنها لا تستطيع إملاء الغرض الذي ستكون من أجله محورية،

فهذا أمر يتعلق بقرارات الرجال.

أثناء كتابة هذه السطور، ولكونها وفيةً للتقاليد الإمبريالية المبتكرة لماضيها في

العصور الوسطى والقديمة، فقد أقامت إيران ببراعةٍ إمبراطوريةً عسكرية بعد حداثية، وهي

الأولى

من نوعها؛ واحدة من دون مستعمرات ومن دون الدبابات، والمدرعات، وحاملات الطائرات التي

تمثِّل

المرافقات المعتادة للسلطة. وبدلًا من الإمبريالية النمطية — المتمثِّلة في الغزو والاحتلال

—

فإن إيران، كما أشار إليه المؤلف والضابط الميداني السابق في وكالة الاستخبارات المركزية،

روبرت باير

Baer، هي قوة عظمى في منطقة الشرق الأوسط بفضل

وجود «استراتيجية ذات ثلاث شُعب للحرب بالوكالة، والأسلحة غير المتكافئة، واكتساب تعاطف

…

المضطهَدين»، لا سيما جحافل الذكور من الشبان المحبطين. إن حزب الله، كما أشار إليه

باير، «هو الدولة المفروضة بحكم الأمر الواقع» هناك، مع ثقل عسكري وتنظيمي أكثر، والتزام

طائفي أكبر مما تمتلك السلطات الرسمية في بيروت. وفي غزة، فإن المساعدات العسكرية والمالية

الشيعية الإيرانية السرية، إضافة إلى «رسالتها الفجَّة المناهضة للاستعمار»، قد أغرت

الفلسطينيين الفقراء المحاصرين في ظروفٍ أشبه بنظام الفصل العنصري في سويتو

Soweto-like،

٣٨⋆ والمعزولين عن الدول العربية السُّنية المجاورة التي يحكمها أمثال الرئيس السابق مبارك.

٣٩ إن إيران، التي تبعد بألف ميل إلى الشرق، شعرت بأنها أقرب إلى هؤلاء

الفلسطينيين المضطهَدين. كان هذا، أيضًا، مثالًا على العبقرية الإيرانية. وبالإضافة إلى

ذلك، وعلى

الأقل حتى العام ٢٠١١م، كانت هناك حكومتان صديقتان في سوريا والعراق، حيث تشبثت الأولى

بإيران من أجل وجودها نفسه؛ لأنها حليفتها الحقيقية الوحيدة، أما الأخيرة فكانت مؤسستها

السياسية مخترقة من قِبل الاستخبارات الإيرانية، التي كان في وسعها المساعدة على تحقيق

الاستقرار في البلاد أو زعزعة استقرارها، كما يحلو لها. وأخيرًا، هناك الخليج العربي

نفسه،

حيث إيران هي القوة الرئيسية الوحيدة بسواحلها الطويلة والمتكسرة، في مقابل الإمارات

العربية الصغيرة والضعيفة نسبيًّا، والتي تستطيع طهران بمفردها أن تهزم كل واحدة منها

عسكريًّا، أو الإضرار بها اقتصاديًّا من خلال رعاية الإرهاب في مضيق هرمز.

على الرغم من كونه بغيضًا ومرعبًا، فهذا العنصر الأهم، مرةً أخرى، والمتعلق بالتنوير،

كان

غائبًا. وخلافًا للإمبراطوريات الأخمينية، والساسانية، والصفوية، والإمبراطوريات الإيرانية

الأخرى في الأيام الخوالي، التي كانت إما حميدة أو مُلهمة حقًّا من الناحيتين الأخلاقية

والثقافية على حدٍّ سواء، فإن إمبراطورية العقل الإيرانية الحالية هذه تحكم في الغالب

بدافع

الخوف والترهيب، من خلال الانتحاريين بدلًا من الشعراء. ويؤدي هذا إلى تقليص قوَّتها

وينذر

بسقوطها في الوقت نفسه.

إن إيران، بثقافتها الغنية، ومساحة أرضها الشاسعة، ومدنها المكتظة والمترامية الأطراف،

على غرار الصين والهند، تمثِّل كونًا في حدِّ ذاتها، سيتحدد مستقبله على نحوٍ ساحق بفعل

السياسات الداخلية والأوضاع الاجتماعية. ولكن إذا كان للمرء أن يستفرد محورًا واحدًا

عند

التفكير في مصير إيران، فسيكون العراق. إن العراق، كما يُخبرنا التاريخ والجغرافيا، مُكتنف

في السياسة الإيرانية بدرجةٍ لا تحظى بها أي دولة أجنبية أخرى. أدَّى الضريحان الشيعيان

للإمام علي (ابن عم النبي وصهره) في النجف، وللإمام الحسين (حفيد النبي) في كربلاء،

وكلاهما في وسط جنوب العراق، إلى إنشاء مجتمعَين لاهوتيَّين شيعيَّين ينافسان مدينة قُم

في إيران.

ولو تمكَّنت الديمقراطية العراقية من ضمان حتى الحد الأدنى من الاستقرار، فمن الممكن

لوجود

مناخ فكري أكثر حرية في المدن العراقية المقدسة أن يؤثر على السياسة الإيرانية. وبمعنًى

أوسع، فإن وجود عراق ديمقراطي سيكون بمنزلة قوة جاذبة يمكن للإصلاحيين الإيرانيين الاستفادة

منها في المستقبل. ومع تورط الإيرانيين في السياسة العراقية بعمقٍ أكثر، فإن التشابه

بين

البلدين بحدودهما الطويلة والمشتركة يمكن أن يعمل على تقويض الأشد قمعًا من النظامين.

ستزداد السياسة الإيرانية شراسة بفعل التفاعل مع المجتمع التعددي الشيعي ذي الأصول العرقية

العربية. ومع استمرار تكشُّف الأزمة الاقتصادية الإيرانية للعيان، فقد ينفجر الإيرانيون

العاديون غضبًا على مئات الملايين من الدولارات التي تُنفق من قِبل حكومتهم لشراء النفوذ

في

العراق، ولبنان، وأماكن أخرى؛ فضلًا عن كيف ستزداد الكراهية للإيرانيين داخل العراق،

كمقابل

«للأمريكيين البشعين». ترغب إيران ببساطة في الاستفادة من الأحزاب الشيعية العراقية في

مواجهة تلك السُّنية. لكن ذلك ليس ممكنًا على الإطلاق؛ لأن ذلك من شأنه تضييق الشمولية

الإسلامية الراديكالية التي تسعى إلى تمثيلها في عموم العالم السُّني إلى طائفية لا جاذبية

لها

خارج مجتمع الشيعة. وبالتالي، فقد تَعْلق إيران في محاولتها للمساعدة في صياغة تحالفات

هشة

بين السُّنة والشيعة في العراق، وإبقائها فاعلة على الدوام، على الرغم من تزايد مشاعر

الكراهية لدى العراقيين بسبب التدخل في شئونهم الداخلية. من دون تبرير الطريقة التي خُطط

ونفِّذ بها غزو العراق في العام ٢٠٠٣م، أو تسويغ تريليونات الدولارات التي أُنفقت ومئات

الآلاف من الأرواح التي أُزهقت في زمان ومكان هذه الحرب، قد يكون الأمر أن سقوط صدام

حسين

قد استهلَّ عملية من شأنها أن تؤدِّي إلى تحرير بلدين اثنين؛ وليس واحدًا. وكما أن الجغرافيا

سهلت الاستعمار الإيراني الخفي للسياسة العراقية، فمن الممكن للجغرافيا أيضًا أن تمثِّل

عاملًا محرِّضًا لتأثير العراق على إيران.

إن احتمال حدوث تغيير — أو تطوُّر — سلمي في النظام الحاكم في إيران، على الرغم من

الإخفاق

المؤقت للحركة الخضراء، لا يزال الآن أكبر مما كان عليه في الاتحاد السوفييتي خلال معظم

فترة

الحرب الباردة. إن إيران المحرَّرة، إلى جانب وجود حكومات أقل استبدادية في العالم العربي

—

وهي حكومات ستركز أكثر على القضايا المحلية بسبب انعدام الأمن فيها — من شأنها أن تشجِّع

وجود توازن أكثر تعادلًا وسلاسة في القوة بين السُّنة والشيعة في الشرق الأوسط؛ الأمر

الذي

سيساعد على جعل المنطقة منشغلة بعصبية بنفسها ووفقًا لديناميات القوة الداخلية والإقليمية

الخاصَّة بها، أكثر بكثير من التركيز على أمريكا وإسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود نظام أكثر ليبرالية في طهران سيُحدث اتصالًا ثقافيًّا

واسعًا

جديرًا بالإمبراطوريات الفارسية القديمة؛ ولن يكون مقيدًا بفعل قوى استجابة رجال

الدين.

إن إيران الأكثر ليبراليةً، بالنظر إلى الأقلِّيات الكردية، والأذرية، والتركمانية

الكبيرة،

وغيرها، سواء في الشمال أو في المناطق الأخرى، قد تكون أيضًا إيران المحكومة بصورةٍ أقل

مركزية، مع انجراف أطرافها العرقية بعيدًا عن مدار طهران. كانت إيران في كثير من الأحيان

دولةً منظمة أقل من كونها إمبراطورية غير منظمة ومتعددة الجنسيات، كما أن حجمه الحقيقي

سيكون

دائمًا أعظم وأصغر من أي رسم للخرائط معترف به رسميًّا. وفي حين أن شمال غرب إيران اليوم

يهمين عليه الأكراد والأذريون الأتراك، فإن أجزاء من غرب أفغانستان وطاجيكستان هي متوافقة

ثقافيًّا ولغويًّا مع دولة إيرانية. إن حالة انعدام الشكل هذه، الشبيهة للغاية بمملكة

بارثيا القديمة، هي ما يمكن لإيران أن تعود إليه مع انحسار موجة التطرف الإسلامي وتآكل

الشرعية المتصوَّرة لنظام الملالي.

٤٠