الفصل الرابع عشر

الإمبراطورية العثمانية السابقة

«طوال سنوات، كانت تركيا بنفس عزلة إسرائيل تقريبًا في الشرق الأوسط.»

المؤلف

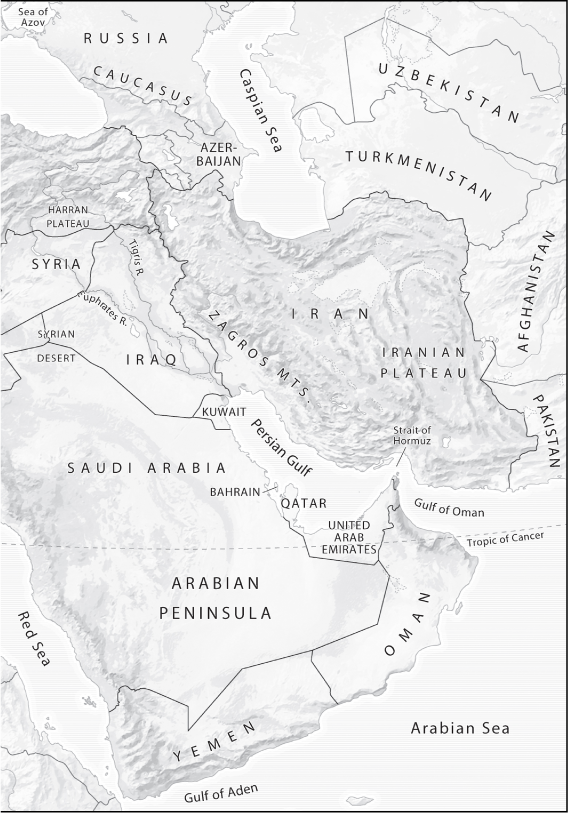

إذا كانت الهضبة الإيرانية تمثِّل الجغرافيا الأكثر محوريةً في الشرق الأوسط الكبير،

فإن

الجسر البري للأناضول، أو آسيا الصغرى، يليها في الأهمية بطبيعة الحال. وكما أن الهضبة

الإيرانية مغطاة بالكامل ببلد واحد، هو إيران، فكذلك الحال مع جسر الأناضول البري، الذي

تغطيه تركيا. معًا، يفخر هذان البلدان، اللذان تحدُّهما الجبال والهضاب المطلة على الصحراء

العربية من الشمال، بعدد سكان إجمالي يبلغ نحو ١٥٠ مليون نسمة، وهو ما يزيد قليلًا على

سكان

جميع الدول العربية الاثنتي عشرة الواقعة إلى الجنوب منهما، والتي تكوِّن منطقتَي الهلال

الخصيب وشبه الجزيرة العربية. وبالتالي، ينبغي للمرء أن يضيف مصر وبقية بلدان شمال

أفريقيا التي تمتد حتى المحيط الأطلسي من أجل أن يتفوق العرب ديموغرافيًّا على ثقل تركيا

وإيران.

إن تركيا وإيران — وهما مكوِّنان بالغا الأهمية من كلٍّ من حزام البرِّية

wilderness girdle لماكيندر والأرض المحورية لسبيكمان —

تضمان أيضًا أغنى الاقتصادات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن أعلى مستويات

التصنيع

والدراية التكنولوجية في المنطقة، إن مجرد وجود البرنامج النووي الإيراني، والقدرة المتأصلة

لدى تركيا على أن تحذو حذوها إذا رغبت في ذلك — من أجل الهيبة الوطنية — يتناقض بشكلٍ

حادٍّ مع

الوضع في السعودية والدول العربية الأخرى التي تفتقر إلى القدرات الفكرية الوطنية القادرة

على تنفيذ مثل هذه البرامج؛ ولذلك فإنها تحتاج إلى نقل التكنولوجيا من قوة نووية قائمة

بالفعل، مثل باكستان.

إن تركيا، مثل إيران، تشكِّل منطقتها الرئيسية الخاصَّة، والتي تؤثر في اتجاه عقارب

الساعة على

مناطق البلقان، والبحر الأسود، وأوكرانيا، وجنوب روسيا، والقوقاز، والشرق الأوسط العربي.

وبصفةٍ خاصَّة عند مقارنتها بالعالم العربي، فإن تركيا، كما كتب الخبير الاستراتيجي بشركة

ستراتفور جورج فريدمان «تمثِّل منصة مستقرة في خضمِّ الفوضى.»

١ وعلى أي حال، ففي حين تؤثر تركيا في جميع المناطق المحيطة بها، فإن موقع تركيا

بوصفه جسرًا بريًّا محصورًا بين البحر المتوسط إلى الجنوب والبحر الأسود إلى الشمال يجعلها،

بصورةٍ جزئية، دولة جزيرية. إن عدم تجاور الأراضي الجافة يعني أنه على الرغم من أن تركيا

تؤثر في المنطقة المحيطة بها، فإنها ليست محورية جغرافيًّا بطريقة جارتها إيران. يتمثَّل

نفوذ

تركيا في البلقان غربًا، وفي سوريا وبلاد ما بين النهرين إلى الجنوب، بكونه اقتصاديًّا

بالدرجة

الأولى، على الرغم من أنها شاركت أخيرًا في جهود الوساطة بعد انتهاء الصراع في يوغوسلافيا

السابقة. وفي منطقة القوقاز وحدها، خصوصًا في أذربيجان، حيث اللغة تتَّسم بقربها الشديد

من

اللغة التركية، لا تتمتع تركيا بمستوى النفوذ الدبلوماسي الذي يمكِّنها من التأثير بشكلٍ

كبير

في السياسة اليومية.

من الصحيح أن تركيا تتحكم في منابع نهرَي دجلة والفرات؛ وهي ميزة جغرافية رائعة،

تمنحها القدرة على قطع إمدادات المياه عن سوريا والعراق. ولكن إذا أقدمت تركيا على ذلك

في

الواقع، سيمثِّل ذلك ما يعادل عملًا من أعمال الحرب. وبالتالي، يجب أن تتَّسم تركيا بالدهاء

عند

الضغط على هذه الميزة. إن الخوف من تقليل تركيا تدفق المياه عن طريق تحويل اتجاه تدفق

المياه عكس مجرى النهر الأغراض التنمية الزراعية في تركيا ذاتها، هو ما يمكن أن يمنح

تركيا

تأثيرًا كبيرًا في السياسة العربية. هناك حقيقة جيوسياسية جديدة نسبيًّا، والتي كثيرًا

ما يجري

تجاهلها، وهي مشروع جنوب شرق الأناضول، الذي يمثِّل سد أتاتورك Ataturk

Dam واسطة عقده والذي يقع على بعد خمسة وعشرين ميلًا إلى الشمال من

سانليورفا قرب الحدود السورية. ويتم ري نحو ألفَي ميل مربع من الأراضي الصالحة للزراعة

في

هضبة حران عن طريق المياه المتدفقة بفعل الجاذبية، والتي تُحول من هذا السد.

إن كامل منظومة السدود على نهر الفرات، والتي خُطِّط لها في سبعينيات القرن العشرين

وبُنيت في

ثمانينيات وتسعينيات القرن نفسه، والتي تمتلك بالفعل القدرة على ضخ المياه حتى الضفة

الغربية المتعطشة للمياه في فلسطين، ستجعل تركيا في الشرق الأوسط العربي قوة أكبر في

القرن

الحادي والعشرين مما كانت عليه في القرن العشرين. وبالتالي، ينبغي أن يُنظر إلى الثقل

السياسي المتصاعد الذي اكتسبته تركيا في الآونة الأخيرة في سياق هذا الواقع الجغرافي

الجديد.

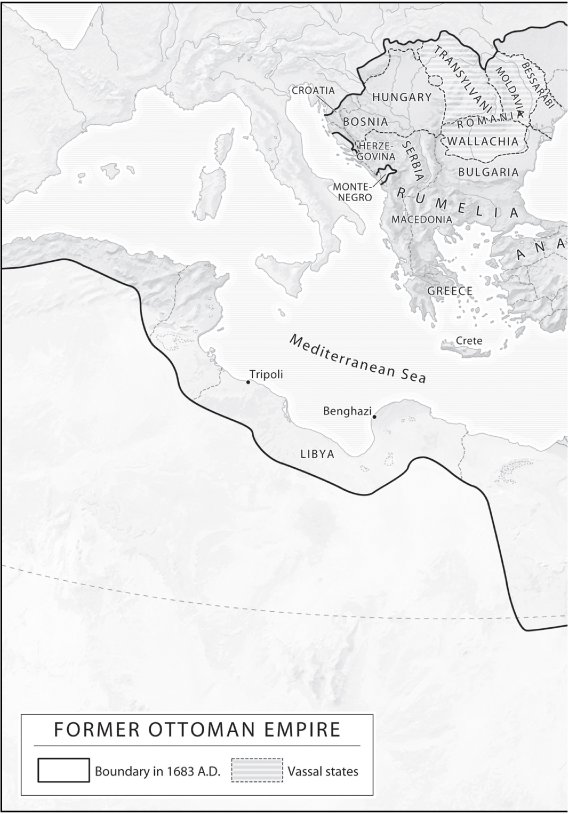

وفي حين تشير العناوين الرئيسية الأخيرة إلى أن تركيا تحوِّل اهتمامها إلى منطقة

الشرق

الأوسط، فلم يكن هذا هو الحال دائمًا؛ فمنذ صعود الإمبراطورية التركية العثمانية في القرن

الثالث عشر، ركز العثمانيون أساسًا على الشمال الغربي لدولتهم؛ أي باتجاه أوروبا، حيث

كانت

الثروة وطرق التجارة المربحة. كان هذا نمطًا بدأ في أواخر العصور الوسطى، عندما عمل صعود

أوروبا الوسطى والإمبراطورية الكارولنجية مثل المغناطيس للقبائل التركية، التي انجذبت

هي

نفسها غربًا عبر الأناضول إلى البلقان، حيث توجد الأراضي الزراعية الأكثر خصوبةً على

مقربة

حثيثة من منطقة آسيا الصغرى. قد تمثِّل تركيا مرادفًا لكامل الجسر البري للأناضول، لكن

(كما هي

الحال مع روسيا) الثقل الديموغرافي والصناعي للبلاد قد تركَّز منذ قرون في الغرب، المتاخم

لمنطقة البلقان، والبعيد نسبيًّا عن الشرق الأوسط. ولكن على الرغم من تركُّز العثمانيين

بالقرب

من أوروبا، فإن تضاريس الأناضول الشاهقة الارتفاع والشديدة الوعورة، مع كون كل وادٍ جبلي

معزول عن التالي، قد أعاقت بناء التحالفات القبلية التي يمكنها أن تتحدى السيطرة العثمانية

في المناطق القريبة إلى القوقاز والشرق الأوسط. وفي الواقع، ولأن الجغرافيا ساعدت على

«تعطيل» التنمية الاجتماعية في شرق الأناضول، فقد تمكَّنت الأسرات المنظِّمة مثل السلاجقة

والعثمانيين من أن تحكم لمئات السنين في كل مرةٍ انطلاقًا من قواعدها في غرب الأناضول

النائية؛ أي تركيا الأوروبية، من دون الحاجة إلى القلق بشأن الاضطرابات في الشرق.

٢ وكما أن التضاريس المذهلة لشرق سيبيريا والشرق الأقصى الروسي قد زادت من صعوبة

تنظيم تحدٍّ للروس المتمركزين في أوروبا، فقد حدث الشيء نفسه مع الأناضول والأتراك —

باستثناء

أنه بسبب امتلاك الأناضول حدودًا بحرية طويلة، كان الحكام في القسطنطينية العثمانية أقل

قلقًا بكثير بشأن الغارات على أطراف مملكتهم مما فعل الروس؛ فالأناضول صغيرة الحجم، في

حين

أن روسيا مترامية الأطراف.

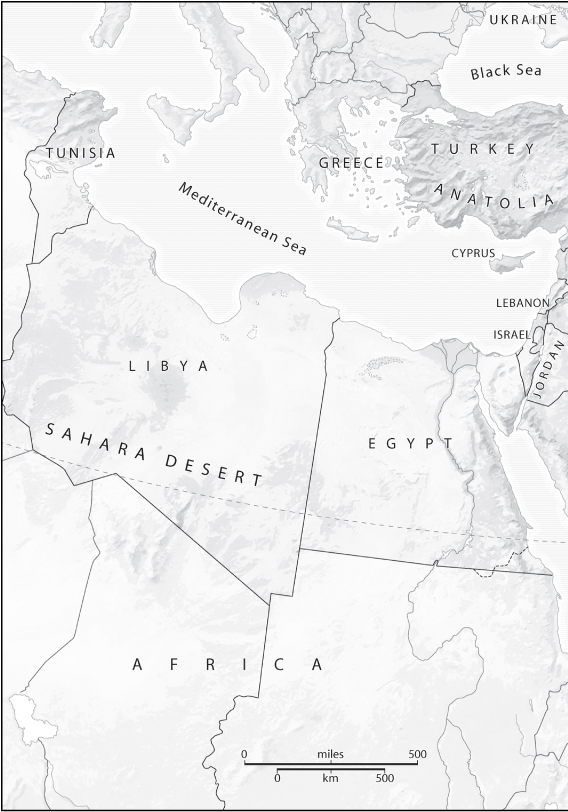

مفتاح الخريطة

| تونس |

Tunisia

|

| البحر الأبيض المتوسط |

Mediterranean sea

|

| اليونان |

Greece

|

| أوكرانيا |

Ukraine

|

| البحر الأسود |

Black sea

|

| تركيا |

Turkey

|

| الأناضول |

Anatolia

|

| قبرص |

Cyprus

|

| لبنان |

Lebanon

|

| إسرائيل |

Israel

|

| الأردن |

Jordan

|

| مصر |

Egypt

|

| ليبيا |

Libya

|

| الصحراء الكبرى |

Sahara desert

|

| أفريقيا |

Africa

|

| أميال |

Miles

|

| كلم |

Km

|

| البحر الأحمر |

Red sea

|

| بحر آزوف |

Sea of Azov

|

| روسيا |

Russia

|

| القوقاز |

Caucasus

|

| بحر قزوين |

Caspian sea

|

| أذربيجان |

Azerbaijan

|

| هضبة حران |

Harran plateau

|

| سوريا |

Syria

|

| نهر دجلة |

Tigris r.

|

| نهر الفرات |

Euphrates r.

|

| العراق |

Iraq

|

| الصحراء السورية |

Syrian desert

|

| المملكة العربية السعودية |

Saudi Arabia

|

| شبه الجزيرة العربية |

Arabian peninsula

|

| اليمن |

Yemen

|

| عُمان |

Oman

|

| خليج عدن |

Gulf of Aden

|

| بحر العرب |

Arabian Sea

|

| الإمارات العربية المتحدة |

United Arab Emirates

|

| مدار السرطان |

Tropic of Cancer

|

| خليج عمان |

Gulf of Oman

|

| قطر |

Qatar

|

| البحرين |

Bahrain

|

| الخليج العربي |

Persian gulf

|

| الكويت |

Kuwait

|

| جبال زاغروس |

Zagros mts.

|

| إيران |

Iran

|

| الهضبة الإيرانية |

Iranian plateau

|

| باكستان |

Pakistan

|

| أفغانستان |

Afghanistan

|

| تركمانستان |

Turkmenistan

|

| أوزبكستان |

Uzbekistan

|

وبالتالي، فقد عملت الخصائص الديموغرافية التركية إلى إبراز أهمية الجغرافيا التركية.

تتَّسم هضبة الأناضول بأنها أبعد عن الأراضي المركزية للشرق الأوسط من الهضبة الإيرانية،

كما

أن الترتيب المكاني الشمالي الغربي للسكان الأتراك خلال القرون الأخيرة قد زادها بُعدًا.

كان التشرذم السياسي في أوروبا نفسها عاملًا مُيسرًا لغزوات الجيش العثماني على أوروبا

الوسطى، والتي كانت لها نكهة القبائل الرحالة، والتي بلغت ذروتها في العام ١٦٨٣م، مع

حصار

فيينا. كان تركيز فرنسا، وبريطانيا العظمى، وإسبانيا منصبًّا على هزيمة بعضها بعضًا،

وعلى

مستعمراتها في العالم الجديد على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. كانت البندقية

Venice عالقةً في صراع طويل مع جنوة؛ كما كانت البابوية

مكتنفة في أزمات أخرى؛ وانقسم السلاف في جنوب البلقان ضد أنفسهم، فيما يمثِّل حالة أخرى

من

الجغرافيا الجبلية التي تشجِّع الانقسام الاجتماعي والسياسي. وأخيرًا، وكما كتب المراسل

الأجنبي في أوائل القرن العشرين، هربرت آدمز غيبونز

Gibbons: «انطلاقًا من أوروبا، يمكن غزو آسيا الصغرى وأكثر

منها؛ أما من آسيا، فلا يمكن غزو أي جزء من أوروبا.»

٣ كان يعني بذلك أنه من أجل توحيدٍ حقيقي للمساحات الشاسعة الجرداء في الأناضول

والتوسع إلى منطقة الشرق الأوسط، احتاج الأتراك العثمانيون أولًا إلى الثروة التي لا

يمكن

أن يوفرها سوى غزو البلقان. ومما سهَّل هذا الترتيب المتناغم بين أوروبا والشرق الأوسط،

كان

موقع العاصمة العثمانية القسطنطينية، وهي مرفأ آمن يتيح الوصول إلى منطقة البلقان والبحر

المتوسط، وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى كونها محطةً لطرق القوافل الآتية من بلاد فارس

والقوقاز، وما وراءها.

وانطلاقًا من هذه الجغرافيا جاءت الإمبراطورية المترامية الأطراف والمتعددة الجنسيات

التي

كانت تحتضر بحلول أخريات القرن التاسع عشر، مع زهوق روح السلطنة العثمانية في أعقاب هزيمتها

في الحرب العالمية الأولى. أما مصطفى كمال أتاتورك Ataturk

(أبو الترك)، وهو الجنرال العثماني الوحيد الذي لم تُهزم قواته، والذي بنى دولة عصرية

في

الأناضول بعد الخسائر الإمبراطورية في البلقان والشرق الأوسط، فقد كان ثوريًّا أصيلًا:

بمعنى أنه غيَّر منظومة القيم لدى شعبه. وقد تكهَّن بأن القوى الأوروبية قد هزمت الإمبراطورية

العثمانية ليس بسبب امتلاكها جيوشًا أضخم بل بسبب حضارتها الأعظم، والتي أنتجت الجيوش

الأكبر. ولذلك قال إن تركيا ستكون غربية من الآن فصاعدًا، بحيث تتوجه ثقافيًّا وسياسيًّا

نحو أوروبا. وهكذا، ألغى المحاكم الدينية الإسلامية، وحظر على الرجال ارتداء الطربوش،

ومنع

النساء من ارتداء الحجاب، واستبدل الحروف العربية بتلك اللاتينية. ولكن على الرغم من

كون

هذه الأفعال ثورية، فقد مثَّلت أيضًا تتويجًا للافتتان التركي بأوروبا، والذي يرجع إلى

قرون.

وعلى الرغم من أن تركيا ظلت محايدة خلال معظم فترات الحرب العالمية الثانية، فإن الكمالية

Kemalism — وهي المذهب العلماني الموالي للغرب الذي

وضعه كمال أتاتورك — قد وجَّهت الثقافة التركية، خصوصًا سياستها الخارجية، حتى نهاية

العقد

الأول بعد انتهاء الحرب الباردة. وفي الواقع، أن تركيا ظلت سنواتٍ تأمل في الانضمام إلى

الاتحاد الأوروبي، وهو هاجس أظهره لي المسئولون الأتراك خلال العديد من زياراتي إلى البلاد

في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. ولكن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،

صار

واضحًا أن تركيا قد لا تنال العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي مطلقًا. كان السبب فظًّا

ومعبقًا بالحتمية الجغرافية والثقافية؛ فعلى الرغم من أن تركيا دولة ديمقراطية وعضو في

منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإنها أيضًا دولة مسلمة؛ وبالتالي غير مرغوبة. كان

الرفض

صدمة للجسم السياسي التركي. والأهم من ذلك أنه اندمج مع التوجهات المجتمعية الأخرى التي

كانت في خضمِّ إصدار عملية تصحيحية كبرى في تاريخ وجغرافية تركيا.

وفي الواقع، أن التوجه الأوروبي الذي فرضه أتاتورك على تركيا ينطوي على تناقض؛ لقد

وُلد

أتاتورك وترعرع في سالونيك الواقعة في شمال اليونان، بين الإغريق واليهود وغيرهم من

الأقلِّيات. وبعبارةٍ أخرى، فقد كان رجلًا أوروبيًّا، كما كانت سالونيك في أواخر القرن

التاسع

عشر موقعًا متعدد اللغات للكوزموبوليتانية. وبالمثل، كان تعريف أتاتورك للجنسية عصريًّا

بشكلٍ لافت للنظر؛ إذ إنه كثيرًا ما صرَّح بأن كلَّ من يقول إنه تركي، ويتحدث التركية،

ويعيش

في تركيا فهو تركي، حتى لو كان يهوديًّا أو مسيحيًّا. وقد نقل العاصمة إلى أنقرة، في

قلب

الأناضول، من إسطنبول (القسطنطينية) الواقعة في تركيا الأوروبية، نظرًا إلى ارتباط إسطنبول

بالنظام القديم. بَيْد أنه لم يبذل أي جهد لاستعادة المقاطعات العثمانية المفقودة في

البلقان

أو في الشرق الأوسط: وبدلًا من ذلك، فقد تمثَّلت استراتيجيته في بناء دولة تركية غير

عرقية

انطلاقًا من قلب الأناضول، والتي سيكون توجهها قويًّا نحو أوروبا والغرب. كان حامل الشعلة

الكمالية هو الجيش التركي؛ إذ إن الديمقراطية الأصيلة كانت شيئًا لم تقترب منه الكمالية

طوال حياة أتاتورك. كانت المشكلة، والتي ستستغرق عقودًا لكي تتضح معالمها، هي أنه من

خلال

التركيز على الأناضول، فقد أكَّد من دون قصدٍ على الحضارة الإسلامية، التي كانت متجذرة

بعمق في

آسيا الصغرى أكثر مما كانت عليه الحال في تركيا الأوروبية التي تضم القسطنطينية والسلطنة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الديمقراطية؛ كونها تطورت في تركيا بصورةٍ متقطعة وغير منتظمة

بين

انقلابات عسكرية دورية، فقد سلمت الامتياز الانتخابي إلى كتلةٍ من الأتراك الورعين المنتمين

إلى الطبقة العاملة في المناطق النائية للأناضول.

وعلى مدى العقود القليلة الأولى من وجود الجمهورية التركية، تركزت الثروة والسلطة

لدى

الجيش ومع أفراد النخبة العلمانية المتطرفة في إسطنبول. وخلال هذه الفترة، امتلك المسئولون

الأمريكيون ترف إعلان الحالة الديمقراطية في تركيا على الرغم من أن الجنرالات الأتراك

كانوا

هم المسئولين عن سياستها الخارجية الموالية للغرب. لكن ذلك بدأ يتغير في أوائل ثمانينيات

القرن العشرين، عندما نفَّذ رئيس الوزراء المنتخب حديثًا، تورغوت أوزال

Ozal، وهو مسلم متدين ذو ميول صوفية ينتمي إلى وسط

الأناضول، سلسلةً من الإصلاحات التي حررت الاقتصاد الدولاني

statist. جرت خصخصة عدد كبير من الشركات الكبرى، كما

خُففت الضوابط المفروضة على الاستيراد. أدَّى هذا إلى خلق طبقة متوسطة من حديثي الثراء،

والمؤلفة من المسلمين الملتزمين الذين يمتلكون سلطة سياسية حقيقية. ومع ذلك، فقد تمثَّلت

عبقرية أوزال خلال السنوات الأخيرة من الحرب الباردة في البقاء مرتبطًا من الناحية السياسية

بالغرب، على الرغم من أنه خفف التوجهات الفائقة العلمانية للكمالية لإعطاء المسلمين

المتدينين دورًا أكبر في النظام. أصبحت تركيا أكثر تأسلمًا

Islamist وأكثر ميلًا للأمريكيين في الوقت نفسه. سمحت

إسلاموية Islamism أوزال له بالوصول إلى الأكراد، الذين

كانوا متَّحدين مع الأتراك في الدين لكنهم منقسمون عرقيًّا. أما الجنرالات الأتراك، الذين

كانوا منزعجين للغاية من تديُّن أوزال، فقد احتفظوا بسيطرتهم على سياسة الأمن القومي،

والتي

لم ينازعهم عليها أوزال؛ لأنه والجنرالات كانوا متفقين بصورةٍ عامة على وجود تركيا باعتبارها

حصن حلف الناتو في الأرض المحورية لأوراسيا، التي تصوَّرها سبيكمان، وهو الذي يقف في

مواجهة

الاتحاد السوفييتي.

بَيْد أن أوزال تُوفي فجأةً في العام ١٩٩٣م عن عمر يناهز الخامسة والستين، بعد أن

قضى عشر

سنوات رئيسًا للوزراء ورئيسًا للبلاد. وكان لهذا تداعيات عميقة بالنسبة إلى مستقبل تركيا،

وهو

مثال آخر على الكيفية التي تؤثر بها حياة وموت الأفراد من الرجال والنساء في مصير

الجغرافيا السياسية بقدر ما تفعل الجغرافيا، التي تحتفظ بتفوقها أساسًا بسبب ديمومتها.

ولأن أوزال نفسه كان يحمل عددًا من التناقضات الواضحة — أي محاباة الإسلاموية والموالاة

لأمريكا — فقد حطَّم موته إجماعًا وطنيًّا واهيًا، على الرغم من أن هذا قد استغرق عدة

سنوات

لكي تتكشف ملامحه. ولمدة عشر سنوات بعد وفاة أوزال، كان قادة تركيا من العلمانية غير

الملهمين، على الرغم من أن القوة الاقتصادية والتقوى الإسلامية قد واصلت ازدهارها في

الأرض

المركزية الأناضولية. وفي أواخر العام ٢٠٠٢م، فقدت النخبة العلمانية التي يحتسي أفرادها

الويسكي مصداقيتها، وأسفرت الانتخابات عن منح الأغلبية البرلمانية المطلقة لحزب العدالة

والتنمية الإسلامي بقيادة رجب طيب أردوغان Erdogan، الرئيس

السابق لبلدية إسطنبول. أما إسطنبول، فعلى الرغم من كونها موطنًا للنخبة العلمانية، فقد

كانت أيضًا موطنًا لملايين الفقراء الأتراك المتدينين الذين هاجروا من ريف الأناضول بحثًا

عن فرص عمل يشقُّون بها طريقهم إلى صفوف الطبقة المتوسطة الدنيا؛ كان هؤلاء الملايين

هم من

منحوا أردوغان أصواتهم.

وعندما تولى أردوغان السلطة، منح السلطة لموجة من الإسلاموية، التي عمل أوزال على

تقويتها،

والتي كانت تتسلل عائدةً إلى الحياة التركية تحت شاشة رادار الكمالية الرسمية. في العام

١٩٤٥م، كان هناك ٢٠ ألف مسجد في تركيا؛ أما في العام ١٩٨٥م، فقد وصل عددها إلى ٧٢ ألفًا،

كما

ارتفع هذا العدد بشكلٍ مطرد منذ ذلك الحين، وبصورةٍ غير متناسبة مع الزيادة في عدد السكان.

ووفقًا لبعض الدراسات، فإن نحو ثلثَي الأتراك من الطبقة العاملة الحضرية يصلُّون يوميًّا،

فضلًا عن معظم الأتراك في المناطق الريفية، كما ارتفعت هذه النسب المئوية أكثر خلال السنوات

الأخيرة.

٤ لقد تنافست النزعة الإسلامية التي أعيد إحياؤها بشكلٍ جيد للغاية مع

الإيديولوجيات العلمانية اليمينية (الفاشية) واليسارية (الماركسية) «باعتبارها منقذًا

للشباب المحبطين في المناطق الحضرية»، والذين لم تكن الكمالية بالنسبة إليهم بمنزلة «نظام

اجتماعي-أخلاقي» يسترشدون به في الحياة اليومية، كما كتب المؤلف والصحافي الذي يعيش في

لندن، ديليب هيرو

Hiro. وبمجرد أن ترسخت جذور القومية

الطبيعية المرتبطة بالإسلام، فقدت الكمالية تدريجيًّا مبررات وجودها.»

٥

ومع ذلك، فعندما صوَّت البرلمان التركي في مارس ٢٠٠٣م ضد السماح للقوات الأمريكية

بالمرور

عبر تركيا لغزو العراق، لم يكن حزب العدالة الإسلامي حقًّا هو الذي أضعف الموقف الأمريكي،

بل العلمانيون، الذين كانوا، عند هذه النقطة، قد انضمُّوا إلى الأوروبيين في معاداتهم

للولايات المتحدة ردَّ فعلٍ على الخطاب الصريح بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وعلى

تصرفات

إدارة جورج دبليو بوش Bush. وكذلك فإن النتائج الكارثية

لغزو العراق، والتي أدَّت إلى حربٍ طائفية داخل العراق، على الرغم من عدم العثور على

أسلحة

للدمار الشامل، قد تزامنت تقريبًا مع إدراك أن تركيا لن تُقبَل في الاتحاد الأوروبي.

وكانت

نتيجة هذه الأحداث الدرامية — التي جاءت في وقتٍ امتلكت فيه تركيا حكومة جديدة تتمتع

بالشعبية، وذات جذور إسلامية عميقة — هي تحوُّل البندول السياسي والثقافي للبلاد بشكلٍ

كبير

نحو الشرق الأوسط وبعيدًا عن الغرب، وذلك لأول مرةٍ منذ قرونٍ بالفعل.

وبمعنًى من المعاني، كما قلتُ، فقد حاق المكر السيئ للولايات المتحدة بها؛ فعلى مدى

عقود، نادى القادة الأمريكيون بتركيا الديمقراطية باعتبارها معقل حلف الناتو في منطقة

الشرق

الأوسط، والمؤيدة لإسرائيل، على الرغم من أنهم كانوا يعرفون أن السياسة الخارجية والأمنية

التركية في يد جيشها. وأخيرًا، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، برزت تركيا بوصفها

ديمقراطية سياسية، واقتصادية، وثقافية حقيقية، تعكس الطابع الإسلامي لمعظم الأتراك،

فيما كانت النتيجة تركيا مناهضة لأمريكا نسبيًّا، ومعادية لإسرائيل.

وفي خريف العام ١٩٩٨م، وفي مدينة قيصري Kayseri في وسط

الأناضول، أجريت مقابلات صحافية مع أهم القادة الإسلاميين في تركيا، بمن فيهم عبد الله

غول

Gul، الرئيس التركي الحالي. كانت المناسبة هي لقاء

وتجمُّع لحزب الفضيلة، الذي حُلَّ لاحقًا؛ ومن ثم فقد أعاد تنظيم نفسه باعتباره حزب

العدالة. وكان حزب الفضيلة نفسه يمثِّل بعثًا لحزب الرفاه الإسلامي، الذي لم تلوِّثه

اتهامات

الفساد وسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت موجودة تحت الحكم الإسلامي العثماني.

وفي تقريري عن تلك الاجتماعات، الذي نُشر في العام ٢٠٠٠م، أصبت في أمرٍ كبير، كما أخطأت

في أمر

جسيم. أما الأمر الكبير الذي أصبت فيه فهو أن هؤلاء الناس، على الرغم من كونهم حزبًا

للأقلِّية،

كانوا على وشك أن يصبحوا أغلبيةً في غضون سنوات قليلة. كان موضوعهم الأساسي هو الديمقراطية:

فكلما ازدادت تركيا ديمقراطية، ازدادت قوة الإسلاميين؛ لأنهم ربطوا بين الغرب وبين هيكل

السلطة العسكرية الاستبدادي في تركيا، والذي كان مدعاةً للسخرية، لكنه صحيح.

سألني الرجل الجالس بجواري في حفل العشاء الذي أقامه حزب الفضيلة: «متى ستدعم الولايات

المتحدة الديمقراطية في تركيا؟ لأنها لا تزال حتى الآن تدعم الجيش». وقبل أن ينتظر ردِّي،

أضاف: «لقد زرت إسرائيل، وهناك وجدت أن الديمقراطية أكثر تطورًا مما هي عليه في تركيا.»

٦ كان ذلك هو الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه. لأن الإسلاميين الأتراك المعتدلين

كانوا آنذاك منفتحين نسبيًّا فيما يتعلق بإسرائيل، فقد افترضت أنهم سيظلون هكذا دائمًا.

وفي الواقع، أن الظروف ستتغير بصورةٍ دراماتيكية؛ نتيجة للتطور التاريخي للأتراك أنفسهم

مع

تقريب وسائل الاتصالات الإلكترونية إياهم على نحوٍ أوثق إلى فكر الخلافة الإسلامية (أي

هزيمة الجغرافيا، بعبارةٍ أخرى)، وبسبب الإجراءات والأخطاء المحددة لكلٍّ من الحكومتين

الأمريكية والإسرائيلية خلال السنوات التالية.

في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت الجغرافيا التركية تعكس السياسة

التركية. ولكونها تتشارك حدودها مع اليونان في الغرب، وإيران في الشرق، وبلغاريا في الشمال

الغربي، والعراق في الجنوب الشرقي، وأذربيجان في الشمال الشرقي، وسوريا في الجنوب، إضافة

إلى أن أكثر من نصف الأناضول يقع على سواحل البحر الأسود أو البحر المتوسط، فإن تركيا

تقع

حقًّا على مسافة واحدة من أوروبا، وروسيا، والشرق الأوسط. وينطبق الشيء نفسه على سياستها

الخارجية وتلك المتعلقة بالأمن القومي. كانت تركيا لا تزال عضوًا في حلف شمال الأطلسي،

كما

كانت تتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وكانت لها سفارة في إسرائيل، كما سهَّلت

محادثات السلام غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا. لكنها كانت تتوغل عسكريًّا ضد الأكراد

في

شمال العراق، وكانت تساعد إيران على تجنُّب فرض العقوبات عليها بسبب تطويرها الأسلحة

النووية،

وكانت تدعم أكثر الجماعات الفلسطينية تطرفًا سياسيًّا عاطفيًّا.

كانت الغارة الإسرائيلية في مايو ٢٠١٠م ضد أسطول مكون من ست سفن كانت تنقل الإمدادات

الإنسانية من تركيا إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، وردود الفعل التركية الشرسة

عليها، حافزًا لإعلان المحور التاريخي التركي، الممتد من الغرب إلى الشرق، على العالم.

كان

الأتراك ينظرون إلى النضال من أجل فلسطين ليس باعتباره معركة بين العرب وإسرائيل، والتي

لا

يمكن للأتراك فيها لعب أي دور، ولكن بوصفها صراعًا يؤلِّب المسلمين ضد اليهود، والذي

يمكن

للأتراك فيه مناصرة القضية الإسلامية. من بين التبصرات الرئيسية التي كثيرًا ما يجري

تجاهلها في كتاب أستاذ هارفارد الراحل صموئيل هنتنغتون «صراع الحضارات وإعادة صياغة النظام

العالمي»، والذي تمثِّل فيه تركيا المثال الرئيسي، هو أن العولمة، على الرغم من عملها

باعتبارها قوة

موحِّدة على مستوًى ما، فهي قوة من أجل التوتر بين الحضارات على مستوًى آخر؛ لأنها تقرِّب

بين

مجموعات التضامن الكبيرة والواسعة الانتشار؛ ولذلك ففي حين أن العالم الإسلامي يفتقر

إلى

التماسك السياسي، فإن الوعي الإسلامي يتزايد على الرغم من ذلك جنبًا إلى جنب مع العولمة.

وبالتالي، فقد تنامى الجانب الإسلامي من الهوية التركية. وقد حدث هذا في الوقت الذي صار

فيه

العالم غير الغربي أكثر صحةً وتحضرًا، وأكثر إلمامًا بالقراءة والكتابة؛ وبالتالي كان

هناك

صعود وارتفاع في القوة السياسية والاقتصادية لدول الفئة المتوسطة، مثل تركيا.

٧

ساعد الأتراك في قيادة «دار الإسلام» لما يقرب من ٨٥٠ سنة، منذ انتصار السلاجقة الأتراك

على البيزنطيين في معركة ملاذكرد في شرق الأناضول في العام ١٠٧١م وحتى هزيمة الإمبراطورية

العثمانية من قِبل الحلفاء الغربيين في العام ١٩١٨م. ولم يحدث إلَّا في القرن الماضي

أن كان

العرب على رأس الحضارة الإسلامية حقًّا. وفي الواقع، أنه حتى قيام الثورة الإيرانية خلال

عامَي ١٩٧٨ و١٩٧٩م، وعلى الرغم من أن مسلمي إيران البالغ عددهم في ذلك الحين خمسين مليونًا

كانوا غير مرئيين إلى حدٍّ كبير بالنسبة إلى الغرب؛ تمامًا كما كان ٧٥ مليون مسلم في

تركيا

المعاصرة غير مرئيين إلى حدٍّ كبير حتى اندلعت أزمة أسطول غزة في نفس الوقت الذي أبرم

فيه

الأتراك صفقة مع إيران لقبول اليورانيوم المخصب فيها، كما صوتوا ضد فرض عقوبات على إيران

في

الأمم المتحدة. فجأةً، استيقظت الجماهير ووسائل الإعلام الغربية على الحقيقة الجغرافية

الفظَّة

لتركيا.

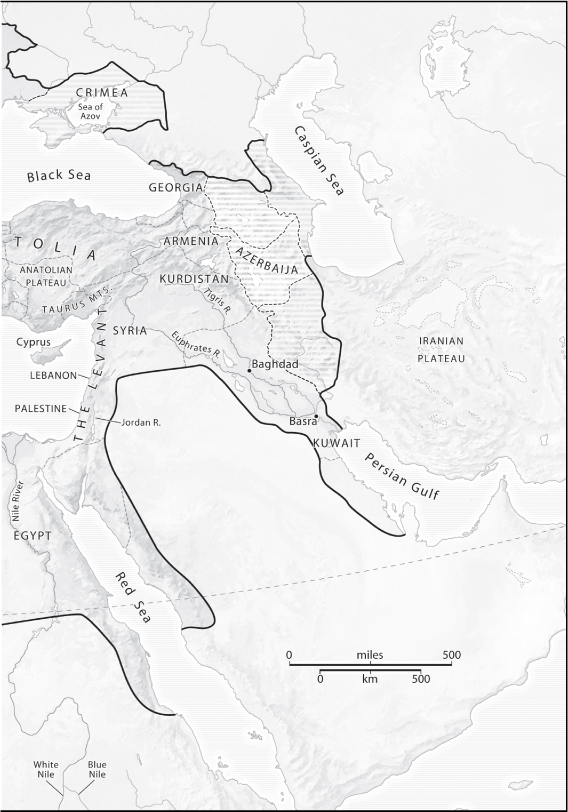

مفتاح الخريطة

| الإمبراطورية العثمانية السابقة |

Former Ottoman Empire

|

| حدود العام ١٦٨٣م |

Boundary in 1683 A.D.

|

| الدول التابعة |

Vassal states

|

| طرابلس |

Tripoli

|

| ليبيا |

Libya

|

| بنغازي |

Benghazi

|

| البحر الأبيض المتوسط |

Mediterranean sea

|

| كريت |

Crete

|

| اليونان |

Greece

|

| الأناضول |

Anatolia

|

| مقدونيا |

Macedonia

|

| روميليا |

Rumelia

|

| الجبل الأسود |

Montenegro

|

| البحر الأسود |

Black sea

|

| بلغاريا |

Bulgaria

|

| صربيا |

Serbia

|

| واليتشيا |

Wallachia

|

| الهرسك |

Herzegovina

|

| البوسنة |

Bosnia

|

| رومانيا |

Romania

|

| كرواتيا |

Croatia

|

| المجر |

Hungary

|

| ترانسلفانيا |

Transylvania

|

| مولدافيا |

Moldavia

|

| بيسارابيا |

Bessarabia

|

| هضبة الأناضول |

Anatolian plateau

|

| شبه جزيرة القرم |

Crimea

|

| بحر آزوف |

Sea of Azov

|

| جبال توروس |

Taurus MTS.

|

| قبرص |

Cyprus

|

| لبنان |

Lebanon

|

| فلسطين |

Palestine

|

| نهر النيل |

Nile river

|

| مصر |

Egypt

|

| البحر الأحمر |

Red Sea

|

| النيل الأبيض |

White Nile

|

| النيل الأزرق |

Blue Nile

|

| كلم |

Km

|

| أميال |

Miles

|

| نهر الأردن |

Jordan R.

|

| بلاد الشام |

The Levant

|

| سوريا |

Syria

|

| جورجيا |

Georgia

|

| أرمينيا |

Armenia

|

| كردستان |

Kurdistan

|

| نهر دجلة |

Tigris R.

|

| نهر الفرات |

Euphrates R.

|

| بغداد |

Baghdad

|

| البصرة |

Basra

|

| الكويت |

Kuwait

|

| الخليج العربي |

Arabian Gulf

|

| لوريستان |

Luristan

|

| أذربيجان |

Azerbaijan

|

| كاراباخ |

Karabagh

|

| داغستان |

Dagestan

|

| بحر قزوين |

Caspian Sea

|

| الهضبة الإيرانية |

Iranian Plateau

|

وبعد ذلك، وفي العام ٢٠١١م، جاءت الانتفاضات ضد الأنظمة الاستبدادية المنهكة عبر بلدان

شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتي كان المستفيد منها من الناحيتين التاريخية والجغرافية

هو

تركيا. حكمت تركيا العثمانية شمال أفريقيا وبلاد الشام طوال مئات السنين في العصر الحديث.

وعلى الرغم من أن هذا الحكم كان مستبدًّا، فلم يكن قمعيًّا بحيث يترك ندبة دائمة في أذهان

العرب المعاصرين. تمثِّل تركيا نموذجًا للديمقراطية الإسلامية التي يمكن أن تصبح مثالًا

يحتذى

بالنسبة إلى تلك الدول المتحررة حديثًا، خصوصًا أن ديمقراطيتها تطورت من نظام هجين تقاسم

فيه

الجنرالات والسياسيون السلطة حتى وقت قريب — وهي عملية ستمر بها بعض الدول العربية في

طريقها إلى أنظمة أكثر تحررًا. وبسكانها البالغ عددهم ٧٥ مليون نسمة ومعدل النمو الاقتصادي

الذي كان صحيًّا حتى وقت قريب، فإن تركيا تمثِّل أيضًا قوةً ماحقة ديموغرافيًّا واقتصاديًّا

يمكن أن تنتشر منه القوة الناعمة في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط. إنها تمتلك، ببساطة،

العديد من المزايا التي لا تمتلكها الدول المتوسطية الرئيسية الأخرى القريبة من شمال

أفريقيا؛ أي اليونان، وإيطاليا، وإسبانيا. ومع ذلك، فهناك أشياء أساسية تنبغي معرفتها

عن

الإسلام التركي، تشير إلى أن الغرب قد يجد عزاءً في صعود تركيا في الشرق

الأوسط.

وفي الواقع، أننا لو كنا نعرف أكثر قليلًا عن جلال الدين الرومي، الذي أسس في القرن

الثالث

عشر «الطريقة»

tariqat التركية التي ارتبطت بالدراويش،

لكانت دهشتنا أقل من معرفة توافق الإسلام مع الديمقراطية، وربما لم تكن الأصولية الإسلامية

قد بدت بمثل هذا التوحُّد والتهديد. نبذ الرومي أولئك «المتعصبين غير الناضجين» الذين

يحتقرون الموسيقى والشعر.

٨ وحذر من أن وجود لحية أو شارب لدى رجل الدين ليس علامة على الحكمة. كان الرومي

يفضل الفرد على الحشد، كما كان يتحدث باستمرار ضد الطغيان. ينطبق إرث الرومي على نزعات

الدمقرطة في العالم الإسلامي أكثر مما تفعل صور العظماء من العرب والإيرانيين، والمألوفين

أكثر لدى الغرب. إن الطبيعة الانتقائية للإسلام التركي، كما يوضحها الرومي، تتوافق تمامًا

مع نزعات التغريب في تركيا. إن النظام الديمقراطي في تركيا، على الرغم من عيوبه وتأثره

لفترة طويلة للغاية بمؤسسة عسكرية مستبدَّة، قد تضمَّن عناصر إسلامية تقليدية

orthodox على مدى عقود. وعلى عكس عدد قليل من الدول

العربية وإيران، فلم تنشأ قاعدة تركيا الصناعية وطبقتها الوسطى من العدم بفضل عائدات

النفط.

ومرةً أخرى؛ فالفضل يرجع إلى الجغرافيا في المستوى المتقدم من التنمية البشرية الذي تحظى

به

تركيا مقارنةً بمعظم الأماكن في منطقة الشرق الأوسط. إن موقع تركيا بوصفه جسرًا بريًّا

لا

يربطها بأوروبا فحسب، لكنه سمح لموجةٍ من غزوات البدو الرُّحَّل الآتين آسيا الوسطى بإنعاش

حضارة

الأناضول، والتي يمثِّل شعر الرومي مثالًا عليها. وقد مارست الإمبراطورية العثمانية دورًا

كبيرًا في التقريب الوثيق بين السياسة الأوروبية — على الأقل في صيغتها البلقانية — وبين

مثيلتها في الشرق الأوسط. أدَّت حركات الكفاح من أجل الاستقلال الوطني التي شهدها القرن

التاسع عشر في صربيا، وبلغاريا، ورومانيا، واليونان إلى تشجيع ظهور المجتمعات القومية

العربية في دمشق وبيروت. وبالمثل، فقد ولد الإرهاب الحديث في بداية القرن العشرين في

مقدونيا وبلغاريا، قبل أن يتسرب إلى سوريا الكبرى.

وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، كانت تركيا تفخر بوجود حركة إسلامية حيوية ومهيمنة

سياسيًّا، وقدرة عسكرية هائلة بالمقارنة مع أي بلد في الشرق الأوسط تقريبًا باستثناء

إسرائيل، وباقتصادٍ ظل ينمو بمعدل ٨ في المائة سنويًّا لسنوات عديدة، بل تمكَّنت من تحقيق

نمو

بنسبة ٥ في المائة خلال فترة الركود في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى منظومة من السدود

التي جعلت تركيا قوةً مائية بقدر ما تُعد إيران والمملكة العربية السعودية قوتين نفطيتين.

إن

هذه العوامل، سواء كانت مرئية أو غير مرئية، تسمح لتركيا بالتنافس مع إيران على موقع

القيادة والشرعية الإسلامية. طوال سنوات، كانت تركيا بنفس عزلة إسرائيل تقريبًا في الشرق

الأوسط. إن سيادتها المطلقة في العهد العثماني هي ما أدَّى إلى تعقيد علاقتها مع العرب،

كما

كانت علاقاتها مع سوريا المجاورة سافرة العداء، كما كانت تلك مع العراق البعثي وإيران

الأصولية متوترة. وفي العام ١٩٩٨م، كانت تركيا بالفعل على حافة الحرب مع سوريا بسبب دعم

دمشق

لحزب العمال الكردستاني الراديكالي المناهض لتركيا. وخلال هذه الفترة، احتفظت تركيا بتحالف

عسكري ظاهري مع إسرائيل؛ مما عزز مكانتها باعتبارها دولة منبوذة في الشرق الأوسط. لكن

كل هذا بدأ

يتغير مع تولي أردوغان وحزب العدالة مقاليد السلطة، وهو الذي جاء في الوقت نفسه مع انهيار

شعبية الغرب لدى الرأي العام التركي؛ وذلك بسبب الرفض الفعلي لانضمام تركيا إلى الاتحاد

الأوروبي وتزايد وحشية أمريكا اليمينية وإسرائيل اليمينية.

لم تنسحب تركيا من منظمة حلف شمال الأطلسي، ولم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وبدلًا من ذلك، فمن خلال وزير خارجية أردوغان، أحمد داود أوغلو

Davutoglu، اعتمدت تركيا سياسة «اللامشاكل» مع جيرانها

المباشرين؛ وهو ما يعني على وجه الخصوص تقاربًا تاريخيًّا مع سوريا، والعراق، وإيران.

وبفضل

اقتصاد تركيا، الأكثر تقدمًا بكثير من الناحية التكنولوجية عن جيرانها، إضافةً إلى كونه

ينمو

بوتيرة أسرع، فقد كان النفوذ التركي القوي في منطقة البلقان إلى الغرب والقوقاز إلى الشرق

حقيقةً ثابتة بالفعل. كانت بلغاريا، وجورجيا، وأذربيجان تفيض جميعها بالأجهزة الكهربائية

التركية وغيرها من السلع الاستهلاكية.

لكن النصرة التركية للفلسطينيين، والشعبية الهائلة التي تولدت تجاه الشعب التركي

في غزة،

هي ما جعل تركيا حقيقة تنظيمية راسخة في العالم العربي، وبدرجة لم تتمتع بها منذ العصور

العثمانية. ربما كانت العثمانية الجديدة Neo-Ottomanism

استراتيجية محددة وضعها داود أوغلو، لكنها تشكِّل أيضًا تطورًا سياسيًّا طبيعيًّا؛ فهي

نتيجة

للمكانة الجغرافية والاقتصادية الرائدة لتركيا، والتي صارت فجأةً بالغة الأهمية بسبب

تنامي

تيار الأسلمة في تركيا نفسها. استندت جاذبية العثمانية الجديدة على الافتراض غير المعلن

أن

تركيا كانت تفتقر في حقبة العولمة هذه إلى كلٍّ من السبل والإرادة لإقامة إمبراطورية

جديدة —

قديمة في الشرق الأوسط؛ وبدلًا من ذلك، فقد استندت إلى تطبيع تركيا لعلاقاتها مع الدول

العربية التابعة لها سابقًا، الذين كان الحكم العثماني بالنسبة إليهم بعيدًا بما فيه

الكفاية،

وحميدًا بما فيه الكفاية، على الأقل عندما ينظر إليه على مدى فترة عقود وقرون، للترحيب

بعودة تركيا إلى الجماعة، خصوصًا بعد أن زاد مستوى عدائها ضد إسرائيل كثيرًا.

كان ابتكار داود أوغلو الحقيقي هو الوصول إلى إيران. امتلكت حضارتا هضبة الأناضول

وتلك

الإيرانية؛ أي التركية والفارسية، على الترتيب، علاقة طويلة ومعقَّدة؛ فاللغة الفارسية،

كما

ذكرت، كانت هي اللغة الدبلوماسية للإمبراطورية العثمانية التركية، على الرغم من أن

العثمانيين والصفويين الفرس قد انخرطوا في نزاع عسكري طويل خلال القرن السادس عشر وبداية

القرن السابع عشر. يمكن للمرء أن يقول إن الشعبين التركي والإيراني متنافسان، على الرغم

من

أنهما، مع ذلك، يمتلكان ثقافتين ولغتين متشابكتين بعمق؛ فقد كتب جلال الدين الرومي أشعاره

باللغة الفارسية، على الرغم من أنه قضى معظم حياته في تركيا. وبالإضافة إلى ذلك، فلم

تحتلَّ

تركيا ولا إيران إحداهما الأخرى. ومن الناحية الجغرافية، تتَّسم مناطق

نفوذهما، على الرغم من التداخل بينهما؛ لأنهما منفصلتان إلى درجة كبيرة، حيث تقع إيران

أفقيًّا إلى الشرق من تركيا. وخلال عهد الشاه، كانت كلٌّ من تركيا وإيران مواليتين للغرب،

وحتى عندما صارت إيران راديكالية تحت حكم رجال الدين، ظلت أنقرة حريصة على الحفاظ على

علاقات طيبة مع طهران. هناك حقيقة تاريخية صادمة قليلًا عن احتضان أنقرة لآيات الله،

لها قيمة صادمة كبيرة حتى في سياق سياسي معاصر.

تدبَّر ما يلي: كانت الولايات المتحدة، بقيادة رئيس محبوب عالميًّا في ذلك الوقت،

وهو

باراك أوباما

Obama، تسعى جاهدة، جنبًا إلى جنب مع حلفائها

الأوروبيين، لإحباط مسيرة إيران الساعية لامتلاك أسلحة نووية، وذلك لمنع إسرائيل من شن

هجوم

على إيران؛ فإيران النووية ستغير ميزان القوى في الشرق الأوسط بشكلٍ كبير ضد الغرب، في

حين

أن عواقب أي هجوم إسرائيلي ضد إيران قد تكون أسوأ من حيث زعزعة استقرار المنطقة. ومع

ذلك،

ففي مايو ٢٠١٠م، عملت تركيا، إلى جانب البرازيل، من خلال سلسلة من المناورات الدبلوماسية

المثيرة على مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الاقتصادية؛ وبالتالي كسب الوقت الحرج

اللازم لصنع مثل هذه القنبلة. ومن خلال الموافقة على تخصيب اليورانيوم الإيراني، حصلت

تركيا

على مكانةٍ أعلى في العالم الإسلامي، تتماشى مع تلك التي اكتسبتها من خلال دعم حركة

حماس في غزة. وكذلك كانت إيران تمتلك القدرة «على مساعدة تركيا على تحقيق هدفها الاستراتيجي

الجوهري المتمثِّل في أن تصبح مركزًا للطاقة، بحيث تنقل الغاز الطبيعي والنفط (من إيران)

إلى

أسواق أوروبا الغربية.

٩ وباعتبار تركيا تمثِّل همزة الوصل فيما يتعلق بنقل الطاقة الواردة من إيران،

فضلًا عن الهيدروكربونات القادمة من بحر قزوين عبر منطقة القوقاز، وكذلك امتلاكها القدرة

على تحويل ما يقرب من ٩٠ في المائة من مدخول العراق من مياه نهر الفرات و٤٠ في المائة

من

مدخول سوريا، تنضم تركيا إلى إيران باعتبارها قوةً فائقة

hyperpower في الشرق الأوسط، في وجود خطوط للأنابيب

تجري في كل الاتجاهات محملة بالنفط، والغاز الطبيعي، والمياه؛ وهي التي تشكِّل الأساس

الجوهري

للحياة الصناعية.

١٠

قبل عصر النفط، كما أشرت إليه من قبلُ، اقتربت تركيا من البلقان وأوروبا من أجل تطوير

قدرتها الاقتصادية بحيث يمكنها أن تتقدم في الشرق الأوسط أيضًا. أما في عصر النفط؛ فالعكس

هو الصحيح؛ فمع تحوُّل تركيا إلى الممر الأوروبي للنفط الإيراني وذلك المستخرج من بحر

قزوين، فقد صارت عاملًا اقتصاديًّا من الأهمية بحيث لا يمكن لأوروبا أن تتجاهله. وبدلًا

من

أن تكون مجرد جسر بري، على الرغم من أنه أكبر جسر بري على الكرة الأرضية، فإن تركيا —

هي

أحد البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين — قد صارت منطقة محورية في حدِّ ذاتها، وهي التي،

جنبًا

إلى جنب مع إيران، تمتلك القدرة على تحييد الهلال الخصيب العربي، الذي تعاني مجتمعاته

الاضطرابات الداخلية الناتجة عن عقود من أنظمة الأمن القومي العقيمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوة التي أقدمت عليها تركيا والبرازيل لحماية اليورانيوم

المخصب الإيراني كانت أكثر من مجرد عمل مارق ليست له نتيجة عملية تذكر لمساعدة إيران

الأصولية في امتلاك قنبلة نووية؛ فهي تعكس صعود القوى المتوسطة المستوى في مختلف أنحاء

العالم، مع انضمام مزيد ومزيد من الملايين من سكان البلدان النامية إلى الطبقة

المتوسطة.

أما الجانب المشرق بالنسبة إلى الغرب هنا فهو ما يلي: من دون صعود تركيا، ستصبح إيران

الثورية

هي القوة المهيمنة في الشرق الأوسط؛ ولكن مع الصعود الجامح لتركيا باعتبارها قوة شرق

أوسطية للمرة

الأولى منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية، ستجد إيران أمامها منافسة من أقرب جيرانها؛

إذ

يمكن لتركيا أن تكون صديقًا ومنافسًا لإيران في الوقت نفسه. كما يجب ألا ننسى أن تركيا

لا

تزال تنتمي إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، وأنها لا تزال تحتفظ بعلاقات مع إسرائيل، على

الرغم

من أنها متوترة. وعلى الرغم من ازدياد صعوبة تحمُّل الغرب لوجودها، فلا تزال القيادة

الإسلامية في تركيا تمثِّل تحسنًا هائلًا مقارنة بعقلية الحكومة الدينية الإيرانية. لا

يزال

بإمكان تركيا أن تعمل وسيطًا بين إسرائيل والدول الإسلامية، تمامًا كما تمتلك إيران القدرة

على تعديل سياساتها الخاصَّة، سواء عن طريق الاضطرابات السياسية أو بفعل عواقب طول بقاء

النظام وتناقضاته الخاصَّة. والواضح هو أنه مع تلاشي أحداث الحرب الباردة من الذاكرة،

فستتمكن

كلٌّ من تركيا وإيران من إطلاق العنان لمناطقهما الجغرافية أكثر فأكثر من أجل أن تؤدِّيا

أدوارًا مكثفة في الشرق الأوسط العربي. لم تعد تركيا مرتبطة بالقوة نفسها بمنظمة حلف

شمال

الأطلسي، على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي لا يعدو كونه قصبة ضعيفة مقارنة بما كان عليه

سابقًا. ومع نهاية نظام صدام حسين في العراق — وهو نفسه دولة شرطية على الطراز السوفييتي

من

مخلفات الحرب الباردة — تورطت إيران في المناورات السياسية للعالم العربي كما لم يحدث

من

قبل. تم كل ذلك بطرقٍ خفيَّة تمامًا؛ إذ تعمل تركيا بالتنسيق مع إيران، على الرغم من

كونها قوةً

موازنة مضادة لها. وفي الوقت نفسه، يظهر العراق كبديلٍ ذي أغلبية شيعية لإيران، مهما

كان مدى

ضعف العراق في الوقت الراهن. ومما ساعد تركيا وإيران، كان الثورة التي تحققت في مجال

الاتصالات العالمية، والتي — في حالتيهما على الأقل — مكَّنت الناس من الارتقاء فوق العرق

واعتماد الدين حقًّا باعتباره فئة للهوية. وهكذا؛ فالأتراك والإيرانيون والعرب هم جميعًا

من

المسلمين، وكلهم متحدون ضد إسرائيل وإلى حدٍّ ما ضد الغرب. وبالتالي، فمع العوامل الجغرافية

المحسنة لتركيا وإيران، والتي تؤثر على العالم العربي، فإن رباعيَّ الأضلاع الشاسع الذي

يمثِّله

الشرق الأوسط قد صار مترابطًا على نحوٍ أكثر تناسقًا من أيِّ وقتٍ مضى.

وخلافًا لحالتَي تركيا وإيران، فلم يكن للدول العربية التي تقع بين البحر المتوسط

والهضبة

الإيرانية أي مغزًى قبل القرن العشرين؛ فلم تكن فلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق سوى

مصطلحات

جغرافية، كما لم يكن قد جرى التفكير في الأردن بعد. وعندما نُزيل الخطوط الرسمية من الخريطة،

سنجد لوحةً بدائية مرسومة بالأصابع لتجمعات من السكان السُّنة والشيعة، تتعارض مع

الحدود الوطنية. داخل هذه الحدود، سنجد أن السلطات المركزية الحاكمة في كلٍّ من لبنان

والعراق

لا تعمل إلا بالكاد. أما النظام في سوريا فهو استبدادي، لكنه واقع تحت حصار شديد من جماهيره

الخاصَّة (وقد لا يظل في الحكم حتى نشْر هذا الكتاب)، في حين أن الأردن يحكمه نظام ملكي

مطلق،

لكن ربما لن يكون له أي مستقبل إلا في التحول إلى الملكية الدستورية. (إن السبب الرئيسي

في

وجود الأردن يظل غير معلن على الدوام؛ فهو يعمل باعتباره دولة عازلة للأنظمة العربية

الأخرى التي

تخشى من امتلاك حدود برِّية مع إسرائيل.) عندما أطاح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش

بالنظام

الدكتاتوري في العراق، كان من المعتقد في ذلك الوقت أنه صانع للتاريخ في العالم العربي،

بتكدير صفوه بدرجةٍ أكبر مما فعلت أي شخصية غربية منذ نابليون. لكن بعد ذلك جاءت الثورات

الديمقراطية في الربيع العربي، والتي كانت لها أسبابها الداخلية الخاصَّة التي لا علاقة

لها

بما فعله بوش. وعلى أي حال، فإن منظومة الدول بعد زوال الإمبراطورية العثمانية، والتي

جاءت

في أعقاب الحرب العالمية الأولى، تخضع لضغوط أكبر من أيِّ وقتٍ مضى. قد لا يتبع ذلك بالضرورة

ظهور ديمقراطية على النمط الغربي، ولكن يجب أن يليه في نهاية المطاف ضربٌ من أشكال التحرر،

الذي تساعده الثورة التي نشبت في مصر، وكذلك المرحلة الانتقالية المتمثِّلة في الابتعاد

عن

الدول البوليسية العربية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة؛ وهو الأمر الذي سيجعل عملية

انتقال أوروبا الوسطى والبلقان بعيدًا عن الشيوعية يبدو أمرًا هينًا مقارنة بذلك. وفي

الواقع، تتميز بلاد الشام حاليًّا بأنظمة استبدادية منهارة وبديمقراطيات متناثرة هنا

وهناك،

لا يمكنها تحقيق أي شيء. إن الطاقة الجامحة التي تميِّز قيادتَي تركيا وإيران،

والناتجة جزئيًّا عن الطبيعة الجغرافية للبلدين، لم تكن ظاهرة طوال عقود في أي مكان من

العالم العربي تقريبًا — وهو سبب آخر في أن العالم العربي قد دخل الآن مرحلة انتقالية

سياسية مصيرية.

وفي الواقع، أن الانتفاضات العربية التي نشبت في العام ٢٠١١م، والتي أزاحت العديد

من

الأنظمة، كانت تتعلق بقوة تكنولوجيا الاتصالات وهزيمة الجغرافيا. ولكن بمرور الوقت، فإن

جغرافيات كلٍّ من تونس، وليبيا، ومصر، واليمن، وسوريا، والدول الأخرى ستُعيد تأكيد ذواتها.

تمثِّل تونس ومصر تجمعاتٍ قديمة من الحضارات، وتعود نشأة دولهما إلى العصور القديمة،

في

حين أن ليبيا واليمن، على سبيل المثال، ليستا سوى منطقتَين جغرافيتَين مبهمتَين، ولم

تنشأ دولهما حتى القرن العشرين. إن ليبيا الغربية القريبة من طرابلس (تريبوليتانيا:

Tripolitania) كانت متوجهة دائمًا نحو الحضارات الغنية

والمتحضرة في قرطاج بتونس، في حين أن ليبيا الشرقية حول بنغازي (برقة:

Cyrenaica) كانت متوجهة دائمًا نحو حضارة الإسكندرية في

مصر. كانت اليمن غنية ومكتظة بالسكان منذ العصور القديمة فصاعدًا، لكن ممالكها الجبلية

العديدة كانت دائمًا منفصلة بعضها عن بعض. ولذلك فليس من المستغرب أن بناء دولتين عصريتين

وغير استبداديتين في ليبيا واليمن يثبت أنه أكثر صعوبة مما هو الحال في تونس ومصر. لكن

بلاد

الشام ومنطقة الهلال الخصيب هي المكان الذي قد تتكشف فيه ملامح المرحلة المقبلة من

الصراع.

إن العراق، بسبب الغزو الأمريكي في العام ٢٠٠٣م، مكتنف بعمق في تطور سياسي لا يسعه

إلا أن

يؤثر في العالم العربي بأسره. ويرجع هذا إلى الاحتياطيات النفطية الهائلة في العراق (الذي

يحتل المرتبة الثانية في العالم بعد المملكة العربية السعودية)؛ وعدد سكانه الكبير الذي

يزيد على ٣١ مليون نسمة؛ وموقعه الجغرافي عند ملتقى العالمَين السُّني والشيعي؛ والبُعد

المتساوي بينه وبين إيران، وسوريا، والمملكة العربية السعودية؛ وأهميته التاريخية والسياسية

باعتباره عاصمة سابقة للدولة العباسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العراق تعذبه تركات ثلاث:

ما يقرب من

نصف قرنٍ من الديكتاتورية العسكرية الوحشية في ظل العديد من الحكام، والتي بلغت ذروتها

في

عهد صدام حسين، ما أدَّى إلى انحراف ثقافته السياسية؛ وتاريخٌ قاتم وعنيف، سواء قديمًا

أو

حديثًا، يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من العقود الدكتاتورية الأخيرة، وهو الذي شجع على

ظهور

طابع وطني يتَّسم بالقسوة والريبة (مهما بدا ذلك جوهريًّا

essentialist)؛ والانقسامات العرقية والطائفية الحادة.

لم يُترك العراق وشأنه مُطلقًا. ومرةً أخرى، تقول فريا ستارك: «على الرغم من أن مصر

تقع

بصورةٍ موازية وسلمية لطرق الهجرات البشرية، فقد كان العراق منذ القدم إقليمًا حدوديًّا،

يقع

بزاوية قائمة وبغيضة على المسارات المقدَّرة سلفًا لهجرات البشر.»

١١ تتقاطع بلاد ما بين النهرين مع واحد من أكثر مسارات الهجرة دمويةً في التاريخ،

وهو الذي عمل على تأليب البشر بعضهم ضد بعض وإلى بث روح التشاؤم بينهم كنتيجة لذلك. وسواء

تعرَّض العراق للهجوم من جهة الصحراء السورية في الغرب أو من هضبة عيلام الإيرانية من

الشرق، فقد ظل ضحيةً للاحتلال باستمرار. واعتبارًا من الألفية الثالثة قبل الميلاد، تحاربت

الشعوب القديمة في الشرق الأدنى من أجل السيادة على بلاد ما بين النهرين. وسواء كان الملكان

الأخمينيان الفارسيان داريوس

Darius وأحشويروش

Xerxes اللذان حكما بابل، أو قبائل المغول التي اجتاحت

البلاد لاحقًا، أو الحكم العثماني الطويل الذي انتهى مع الحرب العالمية الأولى، فقد شهد

العراق تاريخًا مأساويًّا من الاحتلال.

١٢

ومما عزَّز سفك الدماء هذا أن بلاد ما بين النهرين نادرًا ما كانت دولة متماسكة

ديموغرافيًّا. إن نهرَي دجلة والفرات، اللذين يمران عبر العراق، قد شكَّلا لفترةٍ طويلة

منطقةً

حدودية تتقاتل وتتزاحم فيها الجماعات المختلفة، التي كثيرًا ما كانت تمثِّل بقايا هذه

الغزوات الأجنبية.

وكما وثَّقه المستشرق الفرنسي جورج رو

Roux بكل اجتهادٍ في العراق القديم، فمنذ العصور

القديمة، كان شمال، وجنوب، ووسط البلاد في العادة محلًّا لمعارك ضارية. أما حكام أولى

الدول

المدينية؛ أي السومريين الجنوبيين، فقد حاربوا الأكديين الذين عاشوا في وسط بلاد ما بين

النهرين؛ وقاتل كلاهما الآشوريين قاطني الشمال. وفي المقابل، فقد حارب الآشوريون البابليين،

فضلًا عن الجيوب العديدة من الفرس الذين كانوا يعيشون وسط السكان الأصليين لبلاد ما بين

النهرين؛ مما مثَّل مصدرًا آخر للنزاع.

١٣ ولم تتمكن سوى الأنظمة الاستبدادية الأشد قسوة من منع وقوع التفكك التام الذي

كانت هذه المنطقة الحدودية معرَّضةً له. وكما أشار إليه الباحث أديد داويشا

Dawisha، فقد كانت «هشاشة النظام الاجتماعي (على مر

التاريخ) متأصلة في أرض ما بين النهرين.»

١٤ وهذا النظام الهش، الذي عمل على تأليب جماعة ضد أخرى في وادٍ نهريٍّ مكتظ بالسكان

والذي يفتقر إلى وجود حدود واقية، هو الذي أدَّى في نهاية المطاف، وبصورةٍ حتمية على

ما يبدو،

إلى ظهور حكم استبدادي في القرن العشرين ويبدو كأنه جاء من العصور القديمة مباشرة؛ وهو

الطغيان الذي أفضى، بمجرد الإطاحة به، إلى سنوات عديدة من الفوضى المريعة التي تنطوي

على

فظائع اكتست هالة قديمة.

ولأن العراق مثقلٌ بالتاريخ الحديث فضلًا عن ذلك القديم، فقد كانت بلاد ما بين النهرين

من

أضعف أجزاء الإمبراطورية العثمانية حُكمًا؛ فيما يمثِّل حالةً أخرى من التعبير الجغرافي

الغامض؛

أي تجمُّع فضفاض من القبائل، والطوائف، والأعراق التي قسَّمها الأتراك أكثر إلى ولايات

vilayets الموصل الكردية، وبغداد السُّنية، والبصرة

الشيعية، مرتَّبةً من الشمال إلى الجنوب. وعندما حاول البريطانيون «نحت» نظام سياسي بين

نهرَي

دجلة والفرات في أعقاب انهيار الإمبراطورية التركية، بنوا توليفة شاذة من النزعة الانفصالية

الكردية، والقبلية الشيعية، والحزم السُّني.

١٥ ولربط حقول النفط الكردستانية في الشمال بأحد موانئ الخليج العربي الواقعة إلى

الجنوب — باعتباره جزءًا من استراتيجية برِّية وبحرية للدفاع عن الهند — عمل البريطانيون

على التقريب

بين القوى العرقية والطائفية التي سيكون من الصعب تهدئتها بالوسائل العادية.

وقد أدَّى صعود القومية العربية بعد الحرب العالمية الثانية إلى مزيد من الانقسامات،

فقد تم

تأليب الضباط والسياسيين العراقيين بعضهم ضد بعض: أولئك الذين رأوا أن أفضل حلٍّ لهوية

العراق

الإشكالية يتمثَّل في انضمامها تحت لواء أمة عربية واحدة تمتد من المغرب إلى بلاد ما

بين

النهرين، مقابل أولئك الذين جاهدوا ضد احتمالات ثقيلة للخسارة من أجل عراق موحد، على

الرغم

من انتفاء منطقه الجغرافي، والذي سيتمكن من قمع أهوائه الطائفية الخاصَّة. وعلى أي حال،

فإن

ما يقرب من أربعة عقود من الديمقراطية الطائشة، وغير المستقرة، وغير الفعالة منذ العام

١٩٢١م، والتي تخللها عدد من الثورات وشبه السلطوية باسم القصر الملكي، قد انتهت بصورةٍ

مفاجئة

في الرابع عشر من يوليو ١٩٥٨م، عندما خلع انقلاب عسكري الحكومة العراقية الموالية

للغرب. وقد أجبر الملك فيصل الثاني، الذي حكم على مدى السنوات التسع عشرة الماضية، وأفراد

أسرته على الوقوف في مواجهة حائطٍ ومن ثم إعدامهم رميًا بالرصاص، كما أُطلقت النار على

رئيس

الوزراء، نوري السعيد، ودُفن؛ وبعد ذلك جرى نبش قبره وإخراج جثته، ثم حرقها وتشويهها

على يد

الغوغاء. لم يكن هذا عملًا عشوائيًّا، بل فعلًا يدل على العنف الوحشي والمنحرف الذي كثيرًا

ما ميَّز الحياة السياسية العراقية. وفي الحقيقة، أن قتل كامل العائلة المالكة الهاشمية،

مثل

مقتل عائلة القيصر الروسي نيكولاس الثاني Nicholas II في

العام ١٩١٨م، كان جريمةً رمزية بعمق، بشَّرت بعقودٍ من القتل والتعذيب من قِبل سلطات

الدولة

في العراق، سيحتاج إلى مزيد من السنوات لكي يتعافى من آثارها. بدأ خط الحكومات

الاستبدادية على غرار الكتلة الشرقية بالعميد عبد الكريم قاسم، وانتهى بصدام حسين، حيث

كان

كل دكتاتور أكثر تطرفًا من سابقه؛ فبهذه الطريقة وحدها كان من الممكن الاحتفاظ بتماسك

دولة

مؤلفة من مثل هذه الجماعات المتباينة والقوى السياسية المتناحرة.

ومع ذلك، كما كتب داويشا، فإن «ذاكرة التاريخ ليست خطية ولا تراكمية … وبالتالي فعلى

الرغم من أنه لا شك في أن جزءًا كبيرًا من تاريخ العراق كان استبداديًّا، فقد كانت هناك

أيضًا أشعةٌ من الأمل في أن تسود الديمقراطية.»

١٦ وفي حين يناضل العراق من أجل تجنُّب الانزلاق مرةً أخرى سواء إلى الاستبداد أو

الفوضى بفعل العبء الذي تمثِّله الولاءات العتيقة، يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار أنه

ما بين

عامَي ١٩٢١ و١٩٥٨م، شهد العراق ديمقراطية فاعلة إلى حدٍّ ما. وبالإضافة إلى ذلك، فإن

الجغرافيا نفسها تخضع لتفسيرات مختلفة. ومع كل مَيل بلاد ما بين النهرين إلى الانقسام

البشري،

كما نبهنا إليه مارشال هودجسون، فإن هذه الدولة، في الواقع، ليست مصطنعة بالكامل؛ إذ

كان

لها أساس في العصور القديمة. إن الشريط الزراعي الذي خلقه نهرا دجلة والفرات يمثِّل واحدة

من

الحقائق الديموغرافية والبيئية المعلمية للشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن أي ديمقراطية عراقية

ستظهر في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ستكون غير جديرة بالثقة، وفاسدة وغير

كفؤة،

وجامحة إلى حدٍّ كبير، وربما كانت الاغتيالات السياسية تمثِّل جزءًا معتادًا من حياتها

اليومية. وباختصارٍ، فإن عراقًا ديمقراطيًّا، على الرغم من الثروات البترولية الهائلة

والجيش

المدرَّب على أيدي القوات الأمريكية، سيكون دولة ضعيفة؛ على الأقل في المدى القريب. وسيسعى

السياسيون العراقيون المتناحرون للحصول على الدعمين المالي والسياسي من القوى المجاورة؛

أي

إيران والمملكة العربية السعودية أساسًا. ونتيجةً لذلك، سيصبحون ألعوبةً في أيديهما،

إلى

حدٍّ ما. ومن الممكن للعراق أن يصبح مرةً أخرى نسخة أكبر من لبنان الذي دمرته الحرب في

سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. ولأن المخاطر كبيرة جدًّا في العراق — فسيمتلك من

يمسكون بالسلطة وصولًا فاسدًا إلى ثروات نفطية مذهلة — وبالتالي، فإن الاقتتال الداخلي

بينهم، كما رأينا، سيكون شديدًا ومستمرًّا. يتطلَّب وجود قاعدة أمامية موالية للغرب في

قلب

العالم العربي أن تكون الدولة قوية من الداخل، لكن هناك القليل من الإشارات على وجودها

حتى

الآن.

يبدو أن بلاد ما بين النهرين الضعيفة تمثِّل فرصة لوجود محور آخر في العالم العربي،

سواء

لأسباب ديموغرافية أو متعلقة بالموارد الطبيعية، وهو الذي سيمتلك الهيبة ويمسك بزمام

القيادة.

لكن من الصعب أن نرى الاتجاه الذي سيأتي منه. يتَّسم السعوديون بطبيعتهم الانفعالية،

وذلك

بسبب ثرواتهم النفطية الهائلة في وجود عدد صغير نسبيًّا من السكان يتميز، مع ذلك، بوجود

جحافل من الذكور الشبان الذين هم عرضة لكلٍّ من التطرف والتوق إلى الديمقراطية؛ وهم من

نفس الفوج

الذي رأيناه يشعل الثورات في تونس ومصر. إن حقبة ما بعد مبارك في مصر، التي تضم أكبر

عدد من السكان في العالم العربي، ستتميز بوجود حكومات، سواء كانت ديمقراطية أو لا،

ستكرس طاقاتها لتعزيز السيطرة على الأوضاع الداخلية، ومجابهة التحديات الديموغرافية

المتعلقة بمنابع النيلين الأبيض والأزرق الواقعَين في دولتَي السودان وفي إثيوبيا. (إن

إثيوبيا، بسكانها البالغ عددهم ٨٣ مليون نسمة، تتفوق على مصر من حيث عدد السكان، في حين

يضم

كلٌّ من شمال وجنوب السودان أكثر من ٤٠ مليون نسمة. وبالتالي، فإن الصراع على استخدام

المياه

سيمثِّل عبئًا متزايدًا يُثقل كاهل كل هذه الحكومات في القرن الحادي والعشرين.) إن ضعف

العالم العربي نفسه، هو ما ستسعى إلى الاستفادة منه تركيا وإيران، باستمالتهما الأمة

الإسلامية

الكبرى.

لا يتجلى هذا الضعف في حالة العراق بعد الغزو فقط، بل في حالة سوريا أيضًا. تمثِّل

سوريا

قطبًا جغرافيًّا حيويًّا آخر في العالم العربي — في كلٍّ من العصور الوسطى والحديثة.

وفي

الواقع، أنها ادَّعت ممارسة دور القلب النابض للعروبة خلال حقبة الحرب الباردة.

في العام ١٩٩٨م، غادرت جبال طوروس في اتجاه الجنوب الشرقي؛ ومن ثم نزلت بشكلٍ حادٍّ

من آسيا

الصغرى إلى السهل السوري — الذي تتخلله أشجار الصنوبر والزيتون، مع تلال من الحجر الجيري

في

بعض الأحيان — تركت ورائي مجتمعًا واثقًا وصناعيًّا في تركيا، التي تتعزز قوميتها بفعل

المنطق الجغرافي المتمثِّل في وجود البحر الأسود إلى الشمال، والبحر المتوسط إلى الجنوب

والغرب، والمعاقل الجبلية إلى الشرق والجنوب الشرقي. وفي هذه القلعة الطبيعية، صُنِّف

الإسلام تحت فئة الديمقراطية rubric of democracy. لكني

دخلت الآن قطعةً اصطناعية من الأراضي الواقعة في صحراء مترامية الأطراف، لم يكن يحفظ

تماسكها سوى الفكر البعثي وعبادة الشخصيات المصاحبة له؛ كانت صور الرئيس حافظ الأسد المعلقة

على كل نوافذ المتاجر وعلى الزجاج الأمامي للسيارات تشوِّه المنظر هناك. لم تحدد الجغرافيا

مصير سوريا — أو تركيا — لكنها كانت نقطة البداية.

تخبرنا الجغرافيا والتاريخ بأن سوريا، التي يبلغ عدد سكانها عشرين مليونًا، ستظل بؤرة

الاضطرابات في العالم العربي. إن حلب الواقعة في شمال سوريا هي مدينة تجارية تمتلك روابط

تاريخية بالموصل وبغداد في العراق أكثر من ارتباطها بدمشق، وهي العاصمة السورية. وكلما

انخفضت حظوظ دمشق، استعادت حلب عظمتها. وعند التجول عبر أسواق حلب، فمن المدهش أن ترى

كم

تبدو دمشق بعيدة وغير ذات صلة. يهيمن على أسواق حلب التجار الأكراد، والأتراك، والشركس،

والمسيحيون العرب، والأرمن، وغيرهم، على عكس سوق دمشق، والذي يقترب من كونه عالمًا من

العرب

السُّنة. وكما هو الحال في باكستان ويوغوسلافيا السابقة، ففي سوريا ترتبط كل طائفة ودين

بمنطقة جغرافية محددة. وفيما بين حلب ودمشق، توجد المعاقل المتزايدة للإسلاميين السُّنة

في

حمص وحماة؛ وبين دمشق والحدود الأردنية يوجد الدروز؛ وفي المعاقل الجبلية المتاخمة للبنان

يعيش العلويون، سواء من بقايا موجة التشيع التي اجتاحت سوريا قبل ألف سنة، انطلاقًا من

بلاد

فارس وبلاد ما بين النهرين. أدَّت الانتخابات الحرة والنزيهة التي جرت في الأعوام ١٩٤٧م،

و١٩٤٩م، و١٩٥٤م إلى تفاقم هذه الانقسامات بفعل تقسيم الأصوات بطول الخطوط الإقليمية والطائفية

والعرقية. جاء الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى السلطة في العام ١٩٧٠م بعد واحد وعشرين تغييرًا

في الحكومات خلال السنوات الأربع والعشرين السابقة. وعلى مدى ثلاثة عقود، كان ليونيدَ

بريجينيف العالمِ العربي، بمحاولته حجب المستقبل من خلال فشله في بناء مجتمع مدني في

الداخل.

وفي حين كانت يوغوسلافيا لا تزال تمتلك طبقة مثقفة في وقت تفتُّتها، فلم يكن الحال في

سوريا

كذلك، فقد كان نظام حافظ الأسد خانقًا للنخاع.

خلال الحرب الباردة وبداية سنوات ما بعد الحرب الباردة، كانت النزعة العروبية الحماسية

في

سوريا بديلًا عن هويتها الضعيفة باعتبارها دولة. كانت سوريا الكبرى مصطلحًا جغرافيًّا

يعود إلى العهد

العثماني، الذي كان يشمل المنطقة التي تحتلها في الوقت الحاضر لبنان، والأردن، وإسرائيل

(فلسطين)، والتي تضر بها الحدود المقتطعة للدولة السورية الحالية أيَّما ضرر. كان الباحث

بجامعة

برينستون، فيليب ك. حِتي

Hitti، يصف سوريا الكبرى التاريخية

هذه بأنها «أكبر دولة صغيرة على الخريطة؛ فهي مجهرية في حجمها لكنها كونية في نفوذها»،

وهي التي تشمل في جغرافيتها، عند التقاء أوروبا وآسيا وأفريقيا، «تاريخ العالم المتحضر

في

صورة مصغرة».

١٧ أمدَّت سوريا العالم اليوناني-الروماني بعدد من ألمع مفكريه، ومن بينهم

الرواقيون

Stoics والأفلاطونيون المحدثون

Neoplatonists. كانت سوريا مقر الإمبراطورية الأموية،

وهي أول سلالة عربية بعد «النبي» محمد، وهي التي كانت أكبر من روما في أوجها، كما كانت

مسرحًا لما يمكن القول إنه أعظم مأساة في التاريخ بين الإسلام والغرب؛ الحروب

الصليبية.

لكن سوريا كانت في العقود الأخيرة شبحًا باهتًا لهذه التركة الجغرافية والتاريخية

العظيمة. ويدرك السوريون ذلك على نحوٍ لاذع؛ فكما يعلمون، فقد أدَّت خسارتهم لبنان إلى

تقليص

معظم منافذ سوريا على البحر المتوسط، والتي كانت مستودعاتها الثقافية الغنية تنبض بالحياة.

ومنذ أن انتزعت فرنسا لبنان من سوريا في العام ١٩٢٠م، استمات السوريون في استعادتها مرة

أخرى. ولذلك فإن الانسحاب السوري الكامل من لبنان، والذي طالب به جورج دبليو بوش في العام

٢٠٠٥م في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني المعارض لسوريا، رفيق الحريري، من شأنه

أن

يقوِّض الأساس السياسي لنظام الأقلِّية العلوية في دمشق على الفور. إن العلويين، وهم

أفراد

طائفة شيعية مبتدعة (heterodox)، يتوزعون ديموغرافيًّا في

كلٍّ من سوريا ولبنان. وبالتالي فإن قيام دويلة للعلويين في شمال غرب سوريا لن يكون أمرًا

مستحيلًا بعد انهيار النظام العلوي في دمشق.

وفي الواقع، أنه بعد العراق وأفغانستان، فإن الهدف القادم للجهاديين السُّنة قد يكون

سوريا

نفسها؛ ففي النظام السوري، الذي ترأسه حتى أوائل العام ٢٠١٢م بشار الأسد، وجد الجهاديون

عدوًّا يتَّسم بكونه «مستبدًّا، وعلمانيًّا، ومهرطقًا

heretical في الوقت نفسه».

١٨ كان هذا النظام العلوي مقرَّبًا من إيران الشيعية، كما أنه مذنب بقتل عشرات

الآلاف من الإسلاميين السُّنة في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. يمتلك الجهاديون

إلمامًا لوجستيًّا عميقًا بسوريا؛ فمؤازرة الجهاد في العراق تستلزم وجود شبكة كاملة من

البيوت الآمنة داخل سوريا. وفي الواقع، أن أحدًا لا يعرف ما ستئُول إليه في نهاية المطاف

سوريا في مرحلة ما بعد السلطوية، وبعد سقوط نظام الأسد. ما مدى عمق الطائفية؟ قد لا تكون

عميقة على الإطلاق، ولكن بمجرد أن يبدأ القتل، يرتدُّ الناس إلى هوياتهم الطائفية المكبوتة.

قد تكون الحال أيضًا أن سوريا في مرحلة ما بعد الأسد ستكون أفضل حالًا من العراق بعد

صدام،

وذلك تحديدًا لأن طغيان النظام الأول كان أقل حدَّةً مما كان عليه الأخير؛ مما يجعل سوريا

مجتمعًا أقل فسادًا. كان السفر من العراق في عهد صدام إلى سوريا تحت حكم الأسد، كما فعلتُ

عدة مرات، مثل الخروج إلى هواء إنساني متحرر. ومن ناحية أخرى، كانت يوغوسلافيا طوال الحرب

الباردة مجتمعًا أكثر انفتاحًا من جيرانها في منطقة البلقان، لكن انظر كيف قوَّضت

الاختلافات العرقية والدينية هذا المجتمع! لقد حافظت الأقلِّية العلوية على السلام في

سوريا؛

لكنه يبدو من غير المحتمل أن يعمل الجهاديون السُّنة الشيء نفسه. قد يكونون بالوحشية

نفسها، لكنهم يفتقرون إلى المعرفة المتمرسة بطرق الحكم، والتي اكتسبها العلويون خلال

أربعين

عامًا من وجودهم في السلطة.

وبطبيعة الحال، فليس من الضروري أن تسير الأمور بهذه الطريقة على الإطلاق؛ لأنه يوجد

أساس

جغرافي متين من أجل السلام والنهضة السياسية في سوريا. ولنتذكر مرةً أخرى قول هودجسون:

إن

دولًا مثل سوريا والعراق تمتلك بالفعل جذورًا في الأراضي الزراعية؛ ومن ثم فهي ليست

اصطناعية تمامًا. أما سوريا، وعلى الرغم من حدودها الحالية، فهي لا تزال تمثِّل قلب العالم

المشرقي؛ وهو ما يعني عالمًا متعدد الهويات العرقية والدينية توحِّده التجارة.

١٩ إن الشاعر السوري المولد علي أحمد سعيد (المعروف باسمه المستعار «أدونيس»)

يمثِّل تعبيرًا واضحًا للغاية عن هذه السوريا الأخرى، بثروتها من التفاعل بين الحضارات،

والتي تشكِّل

— كما نعلم من كتابات وليام ماكنيل — الدراما الأساسية للتاريخ. يحضُّ أدونيس

مواطنيه السوريين على نبذ القومية العربية وتشكيل هوية وطنية جديدة مبنية على الانتقائية

والتنوع الذي يميِّز سوريا: والتي تمثِّل مقابلًا عمليًّا في القرن الحادي والعشرين لما

كانت

عليه بيروت، والإسكندرية، وإزمير في أوائل القرن العشرين. ينتمي أدونيس، مثل آل الأسد،

إلى

الطائفة العلوية، لكنه آثر بدلًا من اعتناق العروبة والدولة البوليسية باعتبارها دروعًا

لوضعه باعتباره أحد

أفراد الأقلِّية، فقد اعتنق مبادئ الكوزموبوليتية بدلًا منها.

٢٠ وبدلًا من التطلع نحو الصحراء، يتطلع أدونيس نحو البحر المتوسط، الذي لا تزال

سوريا الحديثة، على الرغم من خسارتها للبنان، تمتلك على شواطئه كثيرًا من العقارات. يمثِّل

البحر المتوسط بوتقة عرقية وطائفية، تشكِّل الأساس الفكري الوحيد لوجود ديمقراطية

مستقرة في سوريا. تتداخل أفكار ماكنيل، وهودجسون، وأدونيس بالفعل من حيث الوعد الذي تحمله

سوريا.

٢١

أما الآثار المترتبة على هذا بالنسبة إلى بقية أجزاء سوريا الكبرى الجغرافية؛ أي لبنان،

والأردن، وإسرائيل فتتسم بأنها هائلة. وسواء كانت أو لم تكن هناك ثورة جهادية في سوريا

تلي

تلك الديمقراطية — في حالة عدم ترسُّخ ديمقراطية جديرة بأفكار أدونيس — يبدو أن سوريا

تتجه

لأن تصير أقل مركزية؛ وبالتالي ستتحول إلى دولةٍ أضعف. كما أنها ستكون دولةً ذات تضخُّم

ملحوظ

في عدد الشبان؛ إذ إن ٣٦ في المائة من السكان يبلغون من العمر أربعة عشر سنة أو أقل.

بَيْد أن

ضعف سوريا قد يعني ظهور بيروت باعتبارها عاصمة ثقافية واقتصادية لسوريا الكبرى، مع دفع

دمشق ثمن

ابتعادها عن العالم الحديث منذ عقود طويلة، على النمط السوفييتي. ومع ذلك، فمع استمرار

الشيعيين الفقراء من أنصار حزب الله في بيروت الجنوبية في كسب نفوذ ديموغرافي على بقية

أجزاء

تلك المدينة، وزيادة نفوذ الإسلاميين السُّنة في دمشق، فمن الممكن أن تصبح سوريا الكبرى

الجغرافية أقل استقرارًا بكثير مما هي عليه الآن.

ومع ذلك فقد ينجو الأردن من مثل هذا التطور؛ وذلك لأن السلالة الهاشمية (على عكس تلك

العلوية) قد أمضت عقودًا في بناء وعي الدولة عن طريق بناء نخبة موحدة. تعج العاصمة الأردنية

عمان بالعديد من وزراء الحكومة السابقين الموالين للعائلة المالكة الأردنية — وهم رجال

لم

يتعرَّضوا للسجن أو القتل نتيجة للتعديلات الوزارية، بل يُسمح لهم فقط بأن يصبحوا أثرياء.

ولكن، مرةً أخرى، تتمثَّل اللعنة هنا في التركيبة السكانية؛ يعيش ٧٠ في المائة من سكان

الأردن

البالغ عددهم ٦٫٣ ملايين في المناطق الحضرية، وثلثهم تقريبًا لاجئون فلسطينيون، وهم الذين

يتَّسمون بمعدل مواليد أعلى من السكان الأصليين للضفة الشرقية لنهر الأردن. (أما بالنسبة

إلى سكان الضفة الشرقية أنفسهم، فقد توترت العلاقة التقليدية بين القبائل والنظام الملكي

مع

تطوُّر الثقافة القبلية نفسها، حيث حلَّت الشاحنات الصغيرة والهواتف المحمولة محلَّ الإبل

منذ

فترة طويلة.) ثم إن هناك ٧٥٠ ألف لاجئ عراقي في الأردن؛ مما يجعل نصيب الفرد الأردني

من

اللاجئين الأعلى في جميع أرجاء العالم.

ومرةً أخرى، نعود إلى حقيقة وجود جغرافيا مغلقة وخانقة

claustrophobic، وفقًا لبول براكن، تتعرض

جماهيرها الحضرية الفقيرة والمكتظة للمزيد من الجَلد لعواطفهم من قِبل وسائل الإعلام

الإلكترونية، وفقًا لإلياس كانيتي Canetti وبسبب أعمال

العنف في العراق وأفغانستان على مدى العقد الماضي، فقد صرنا غير مبالين بمدى عدم الاستقرار

الذي يسود ما يسمى بالأجزاء المستقرة من الشرق الأوسط. وقد فعلنا ذلك على مسئوليتنا الخاصَّة

— كما أظهرت الثورات العربية. بدأت تلك الانتفاضات بوصفها تعبيرًا عن التوق إلى المجتمع

المدني وكرامة الفرد، التي سلبتها أنظمة الأمن القومي المتحجرة من الشعوب. ولكن في

المستقبل، من الممكن أن يؤدِّي التمدن والاتصالات الإلكترونية إلى تعبيرات أقل لُطفًا

benign عن الغضب الجماهيري. إن الحشود النابحة على

المظالم الحقيقية والمتصوَّرة هي نمِر ما بعد الحداثة الجديد، والذي سيكافح الجيل القادم

من

القادة العرب للحفاظ عليه تحت السيطرة.

لقد عبرت الحدود من الأردن إلى إسرائيل عدة مرات. يمثِّل وادي نهر الأردن جزءًا من

صدع عميق

في سطح الأرض، يمتد من سوريا لمسافة ٣٧٠٠ كيلومتر جنوبًا إلى موزمبيق. وهكذا، فإن

النزول المتعرج الغارب westering إلى نهر الأردن من النجد

ذي اللون البني لمدينة إربد الأردنية كان مثيرًا إلى حدٍّ مذهل. كان الطريق في أواخر

تسعينيات القرن العشرين مبطنًا بمرائب متربة، وأكشاك متهالكة لبيع الفاكهة، ومجموعات

من

الشبان المتسكِّعين وهم يدخنون. وفي الجزء السفلي، يقع شريط من الحقول الخضراء على طول

النهر،

حيث ترتفع الجبال بالحدة نفسها، على الجانب الآخر؛ في إسرائيل. كانت نقطة الحدود ومكاتب

الجمارك الأردنية عبارة عن سلسلة من حاويات البضائع القديمة الملقاة في قطعة أرض خاوية.

أما

النهر فهو ضيق؛ إذ يمكنك عبوره في حافلة خلال ثوانٍ قليلة. وعلى الجانب الآخر، كانت هناك

حديقة خضراء تفصل بين حارات المرور: مثل الجزر المرورية الموجودة في أي مكان في الغرب،

لكنها تمثِّل أعجوبة بعد الأماكن العامة القاتمة التي يتناثر عليها الغبار في الأردن

ومعظم

أجزاء العالم العربي. كانت قاعة الجوازات الإسرائيلية مثل أي مطار صغير في الولايات

المتحدة. كان رجال الأمن الإسرائيليون يرتدون قمصانًا من ماركة «تمبرلاند»، مدسوسة

بالكاد في سراويلهم الجينز لإفساح المجال لمسدساتهم. وبعد أن قضيت أسابيع في العالم العربي،

بدا هؤلاء الشبان غير تقليديين للغاية. وبعد قاعة الجوازات، توجد أرصفة ومقاعد جديدة،

ومرافق سياحية، وهي التي تشبه — مرةً أخرى — تلك الموجودة في أي مكان في الغرب. وعلى

الرغم من

أنه كان فضاءً عامًّا فارغًا وغير ودي؛ فلم يكن هناك ببساطةٍ أي متسكِّعين، كما هو الحال

في

العالم العربي، حيث كانت البطالة متوطنة. كان الإسرائيليون العاملون في الأكشاك غير ودودين

بل وقحين، كما كانت روح الضيافة التقليدية في الشرق الأوسط غائبة. وعلى الرغم من أنني

عشت

في إسرائيل في سبعينيات القرن العشرين وخدمت في جيشها، فإن وصولي إلى هناك بهذه الطريقة

قد

أتاح لي أن أراها بصورةٍ جديدة. كانت إسرائيل تبدو شاذة للغاية في الشرق الأوسط؛ ومع

ذلك فقد

كان تمثِّل حقيقةً واضحة وقوية.

وبالنسبة إلى العالم الإسلامي كله، الذي توحِّده وتُهيجه وسائل الإعلام، فإن محنة

الفلسطينيين تمثِّل ظلمًا طوطميًّا في الشئون البشرية. قد لا يكون الاحتلال الإسرائيلي

للضفة

الغربية عاملًا مرئيًّا في المراحل الأولى من الربيع العربي، ولكن ينبغي لنا ألَّا نخدع

أنفسنا. لقد صارت الحقائق، إلى حدٍّ معين، غير ذات معنى؛ فالتصورات هي كل شيء، وما يدعم

كل

ذلك هو الجغرافيا. وفي حين تُظهر الصهيونية قوة الأفكار، فإن المعركة الدائرة على الأرض

بين

الإسرائيليين والفلسطينيين — أو بين اليهود والمسلمين، كما ينظر إليها كلٌّ من الأتراك

والإيرانيين — هي حالة من الحتمية الجغرافية المطلقة.

«سوف يصبح اليهود قريبًا جدًّا أقلِّية في الأراضي التي يحتلُّونها أو يحكمونها من

نهر الأردن

إلى البحر الأبيض المتوسط (وقد حدث هذا بالفعل وفقًا لبعض الحسابات)، كما يتوقع بعض علماء

الديموغرافيا أنهم سيمثِّلون في غضون خمسة عشر عامًا ما لا يزيد على ٤٢ في المائة من

السكان في

هذه المنطقة.» هكذا كتب بنيامين شوارتز

Schwarz، رئيس

التحرير الوطني لمجلة

The Atlantic، في أحد أعداد المجلة

الصادرة في العام ٢٠٠٥م، وذلك في مقالٍ له بعنوان «هل ستعيش إسرائيل إلى سن المائة؟»

ومنذ ذلك

الحين، لم يتغير شيء بدرجةٍ تؤثر على تلك الحسابات، أو في تحليله النزيه. يتَّسم معدل

المواليد

في الأراضي العربية المحتلة بأنه أعلى بصورةٍ مذهلة من مثيله في إسرائيل؛ ففي قطاع غزة،

يزيد

النمو السكاني بمقدار الضعف عما هو عليه في إسرائيل، حيث تلد السيدة المتوسطة أكثر من

خمسة

أطفال خلال حياتها البالغة. ونتيجةً لذلك، ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،

ظهر

توافق في الآراء داخل الأوساط السياسية، والعسكرية، والمخابراتية الإسرائيلية على أن

إسرائيل يجب أن تنسحب من جميع الأراضي المحتلة تقريبًا أو أن تصبح عمليًّا دولة للتمييز

العنصري — إذا لم يكن على الفور، فمع مرور الوقت. وكانت نتيجة ذلك هي «السياج»؛ أي الجدار

الذي بناه الإسرائيليون لعزل إسرائيل فعليًّا عن السكان الفلسطينيين المتنامين ديموغرافيًّا

والفقراء اقتصاديًّا، والذين يعيشون في الضفة الغربية. أما أرنون سوفير

Soffer، وهو جغرافي إسرائيلي، فيصف السياج بأنه «محاولة

يائسة أخيرة لإنقاذ دولة إسرائيل»، لكن المستوطنات اليهودية القريبة من الخط الأخضر في

الأراضي المحتلة، كما كتب شوارتز، «قد تكون لها جذور بالغة العمق، وقد تمثِّل جزءًا لا

يتجزأ

جدًّا من الحياة اليومية لكثير من الإسرائيليين لدرجة أنه لا يمكن التخلي عنها.»

٢٢ ثم إن هناك المبدأ والمنطلق الأساسي للفكر الفلسطيني؛ ألا وهو «حق العودة»؛

والذي ينطبق على ٧٠٠ ألف فلسطيني جرى تهجيرهم من إسرائيل عند إنشائها، وكذلك ذريتهم،

الذين

قد يربو عددهم الآن على خمسة ملايين نسمة. وفي العام ٢٠٠١م، رفض ٩٨٫٧ في المائة من اللاجئين

الفلسطينيين الحصول على تعويض بدلًا من حق العودة. وأخيرًا، لا بد أن نأخذ في الاعتبار

عرب

إسرائيل؛ أي من يعيشون داخل حدود إسرائيل ما قبل العام ١٩٦٧م. وفي حين أن النمو السكاني

بين

اليهود الإسرائيليين هو ١٫٤ في المائة، فهو بين عرب إسرائيل ٣٫٤ في المائة؛ وفي حين أن

متوسط عمر

median age٢٣⋆

اليهود هو خمسة وثلاثون عامًا، فإن مثيله بين

العرب هو أربعة عشر.

وفي عالم عقلاني، يمكن للمرء أن يأمل في التوصل إلى معاهدة سلام بين الإسرائيليين

والفلسطينيين، يتنازل فيها الإسرائيليون عن الأراضي المحتلة ومن ثم تفكيك معظم

المستوطنات، في حين يتخلى الفلسطينيون عن حق العودة. وفي موقف كهذا، فإن إسرائيل الكبرى،

على الأقل بوصفها مفهومًا اقتصاديًّا، ستشكِّل منطقة جذب إقليمية على البحر المتوسط،

ولن

تتوجه نحوها الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، بل الأردن، وجنوب لبنان، وجنوب سوريا بما في

ذلك

دمشق. لكن قلة من الشعوب تبدو، حتى كتابة هذه السطور، متباعدةً نفسيًّا بعضها عن بعض

وشديدة

الانقسام فيما بينها — وبالتالي متجمدة سياسيًّا — كما هو الحال بين الإسرائيليين

والفلسطينيين. ولا يسع المرء إلا أن يأمل في أن الزلزال السياسي الذي شهده العالم العربي

في

العام ٢٠١١ وأوائل العام ٢٠١٢م سيحث إسرائيل على تقديم تنازلات إقليمية محورية.

يوشك الشرق الأوسط على التعرض لتفاعلات بشرية مصيرية؛ الأمر الذي يرجع في المقام الأول

إلى الجغرافيا المغلقة والمكتظة بسكانها. لم تختفِ الجغرافيا خلال الثورات الجارية في

مجالات

الاتصالات، والأسلحة، بل صارت ببساطة أكثر قيمة، وأثمن بالنسبة إلى عدد أكبر من

الناس.

وفي مثل هذا العالم، يجب أن تكون القيم العالمية متوقفة على الظروف. نحن نصلي من أجل

بقاء

الأردن هاشميًّا وأن تظل سوريا موحدة في مرحلة ما بعد الأسد، كما نصلي من أجل نهاية

ديكتاتورية الملالي في إيران. وفي إيران، من المرجَّح أن تكون الديمقراطية صديقنا؛ مما

يجعل

إيران الكبرى من غزة إلى أفغانستان قوةً من أجل الخير وليس من أجل الشر؛ وبالتالي يمكنها

تغيير الحسابات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها؛ وبالتالي فقد يمكن ترويض حزب الله وحماس،

وتحسين آفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكن في الأردن، من الصعب أن نتصور

نظامًا أكثر اعتدالًا وموالاة للغرب من النظام الملكي غير الديمقراطي الحالي. وبالمثل،

فإن

الديمقراطية في المملكة العربية السعودية يرجَّح أن تكون عدوًّا لنا. وفي سوريا، يجب

أن

تأتي الديمقراطية تدريجيًّا؛ لئلا يُقوَّض التنظيم السياسي لسوريا الكبرى على أيدي

الجهاديين السُّنة، كما حدث في بلاد ما بين النهرين ما بين عامَي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧م.

كان قادة أوروبا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين منهمكين فيما يسمى بالمسألة

الشرقية Eastern Question؛ أي اندلاع عدم الاستقرار

والتطلعات القومية الناتجة عن تحلل الإمبراطورية العثمانية الذي بدا بلا نهاية. حُسمت

المسألة الشرقية بفعل الجائحة cataclysm التي مثَّلتها الحرب

العالمية الأولى، والتي ولدت منها منظومة الدول العربية الحديثة، والتي ساعدت في تشكيلها

المعالم الجغرافية والتجمعات السكانية القديمة التي كتب عنها مارشال هودجسون ببلاغة.

ولكن

على الرغم من مرور مائة سنة، فينبغي ألا ننظر إلى متانة منظومة الدول بعد العثمانية هذه

في

قلب الويكومين على أنها أمر مفروغ منه.