النجوم

حتى يومنا هذا، تُعتبر التلسكوبات التي تجمع الفوتونات المرئية أو الفوتونات ذات الأطوال الموجية الأطول قليلًا (فوتونات الأشعة تحت الحمراء) أهم أدواتنا لاستكشاف الكون. في هذه الأطوال الموجية، تهيمن النجوم تمامًا على سماء الليل. نرصد نحو مليار نجم كلٌّ على حدة، كنقاطِ ضوءٍ صغيرة غير محدَّدة، ومليار مليار نجمٍ آخر كنقاطٍ مساهمة في الضوء الصادر من المجرَّات البعيدة جدًّا، لدرجة أنه لا يمكننا تمييز النجوم المنفردة في تلك التجمُّعات النجمية الضخمة التي تُشكل المجرَّات.

لذلك، فإن معظم معرفتنا بالكون مستمدة من دراسة النجوم، وكان أحد أهم إنجازات العلم في القرن العشرين هو فهم كيفية آلية عمل النجوم، وفهم دورات حياتها من نشوئها إلى فنائها.

تكوُّن النجوم

عندما تتعرض سحابةٌ بينجمية لانفلاتٍ زائد في الكثافة، فإنها لا تشكِّل نجمًا واحدًا بل مجموعة كاملة من النجوم. لا نفهم بالضبط كيف يحدث هذا التجزؤ، ولكنها حقيقةٌ تجريبية مهمة. داخل السحابة البينجمية المُشوَّهة، تظهر عدة مناطق ذات انفلات في الكثافة، كلٌّ منها يمكن أن يصبح بذرة لنجمٍ جديد. تختلف معدلات تراكُم الكتلة لهذه البذور اختلافًا كبيرًا، مما يؤدي إلى ظهور عددٍ قليل من النجوم الضخمة، وعددٍ كبير من النجوم المنخفضة الكتلة. تصل كتلة النجوم الأكثر ضخامة إلى نحو ٨٠ كتلةً شمسية، بينما تنخفض كتل نجومٍ أخرى إلى أقل من ٠٫٠١ كتلة شمسية تقريبًا، وهي كتلة يكون عندها النجم خافتًا جدًّا؛ بحيث لا يمكن رصده في أي مرحلة من مراحل حياته.

وبالنظر إلى أن السحابة الأصلية كانت كتلةً متقلبة ومتداخلة من الغاز، تتحرك البذور فيصبح موضع كلٍّ منها متغيرًا بالنسبة إلى الأخرى. أحد مظاهر هذه الحركة هو أن إحدى البذور ستعترض طريق الغاز الساقط في بذرةٍ أخرى، مما يزيد من نموها ويمنع نمو البذرة المجاورة. ومن مظاهر الحركة النسبية الأخرى أن البذور غالبًا ما تدخل في مدارٍ حول بعضها لتُشكِّل ثنائية نجمية.

في أماكنَ أخرى، تدخل مجموعاتٌ كاملة من البذور في مدارات حول بعضها لتُشكِّل عنقودًا من النجوم المترابطة بفعل الجاذبية. ولكننا سنرى في الفصل السابع تحت عنوان «انحراف بطيء» أن العناقيد النجمية الصغيرة ليست مستقرة، وتميل إلى التطور إلى نظام ثنائية وسلسلة من النجوم الفردية.

الاندماج النووي

مع ارتفاع درجة الحرارة في مركز النجم قيد التكوُّن، تتحرك الذرات بسرعة أكبر وأكبر، ويزداد عنف اصطداماتها باستمرار. تُنزَع الإلكترونات تمامًا خارج الذرات، فتصبح المزيد والمزيد من النوى عارية. لا يزال من غير المُرجَّح أن تتصادم النوى في اتصالٍ مادي لأنها، كأجسام موجبة الشحنة، تتنافر كهروستاتيكيًّا. ولكن في النهاية تصبح الاصطدامات عنيفةً لدرجة أن بعض النوى المتصادمة تتلامس فعليًّا. وهنا تبدأ التفاعلات النووية في الحدوث.

تُطلِق التفاعلات النووية طاقةً أكبر بمليون مرة من التفاعلات الكيميائية التي تُزوِّد أجسامنا وسياراتنا بالطاقة. لذا فإن إطلاق الطاقة من خلال التفاعلات النووية في لُب السحابة هو بمثابة نقطة تحول. فسرعان ما تستقر الكثافة عند القيمة التي تطلق عندها التفاعلات النووية الطاقة بمعدَّل يساوي تمامًا معدَّل تسرُّب الحرارة نحو الخارج عَبْر الغِلاف الغازي الضخم؛ فإذا كان معدل إطلاق الطاقة أقل بقليل من معدل تسرُّبها، ينخفض الضغط المركزي، وينهار لُب السحابة، وترتفع درجة الحرارة والكثافة، ويزداد معدل التفاعلات النووية. وفي المقابل، إذا كانت التفاعلات النووية تطلق الطاقة بسرعة أكبر من قدرتها على التسرب، يرتفع الضغط المركزي، ويتمدد لُب السحابة، وتنخفض درجة الحرارة وكذلك معدل التفاعل النووي. وهكذا، يوفر إطلاق الطاقة النووية آلية استقرار ذاتية للنجم.

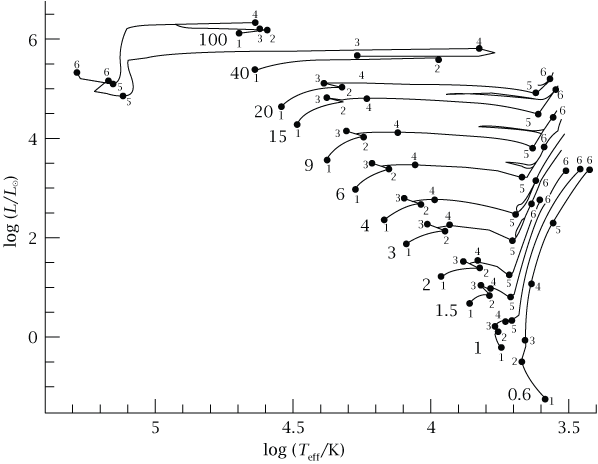

الكتل النجمية الرئيسية

يستقر الآن النجم الذي تزيد كتلته على ٠٫٠٨ كتلة شمسية في مرحلة الاحتراق النووي. فالنجوم التي تزيد كتلتها على ٠٫٠٨ كتلة شمسية ولكنها أقل من نحو ٠٫٥ كتلة شمسية تحرق الهيدروجين محولةً إياه إلى الهيليوم ولكن لا يمكنها إشعال الهيليوم. أما النجوم ذات الكتلة الأولية في النطاق من ٠٫٥ إلى ٨ كتلة شمسية، فتحرق الهيدروجين ثم الهيليوم، ولكن لا يمكنها إشعال الكربون. والنجوم ذات الكتلة الأولية التي تزيد على ٨ كتل شمسية ولكنها أقل من ٥٠ كتلة شمسية تقريبًا، فتحرق الكربون محولةً إياه إلى سيليكون ثم تحوِّل السيليكون إلى الحديد. نوَى الحديد هي الأكثر ترابطًا؛ لذا لا يمكن الحصول على الطاقة عن طريق تحويل الحديد إلى أي عنصرٍ آخَر؛ حيث تشكِّل نوَى الحديد الرماد النووي.

تصبح النجوم التي تزيد كتلتها على ٥٠ كتلةً شمسيةً غير مستقرة وتنفجر قبل أن تصل إلى مرحلة حرق السيليكون. نعلم أنها تصبح غير مستقرة، ولكننا لسنا متأكدين من النتائج النهائية لعدم الاستقرار هذا. نعتقد أن معظم كتلة النجم تنطلق إلى الفضاء بين النجوم، ولا تترك سوى ثقبٍ أسود كدليل على وجود النجم يومًا ما.

يعكس الرابط بين ألوان النجوم ودرجات حرارتها جزءًا مهمًّا في الفيزياء. وذلك أن «الجسم الأسود» يمتص أي فوتون يصدم به ويصدر طيفًا خاصًّا من الإشعاع لا يعتمد إلا فقط على درجة حرارة الجسم وليس على تركيبته. يُطلق على هذا النوع من الإشعاع اسم «إشعاع الجسم الأسود». كتقريبٍ أوَّلي، النجم هو جسمٌ أسود، ويصدر إشعاع الجسم الأسود في درجة حرارة غلافه الضوئي.

الحياة بعد النسق الأساسي

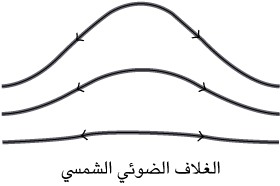

السبب في انخفاض درجة حرارة السطح مع ارتفاع الإضاءة، هو أن الفيض المتزايد للطاقة النووية الناشئ من قشرة الهيدروجين المحترقة ينفخ الغاز المُغلِّف للنجم ليصبح كتلةً غازية منتفخة ومتأرجحة يقل فيها انتقال الطاقة عن طريق انتشار الفوتونات إلى الخارج منه عن طريق الحمل الحراري. الحمل الحراري هو العملية التي يُسخِّن بها المِشعاع الغرف؛ حيث يرتفع الهواء الساخن الملامس للمِشعاع، ويحل محله الهواء الأكثر برودة، الذي ينزل على الأسطح مثل زجاج النوافذ والجدران الخارجية التي تكون شديدة البرودة. تؤدي إعادة هيكلة الغلاف إلى كتلة حِمل منتفخة إلى تكبير الغلاف الضوئي للنجم، وهو المجال الذي يصدر معظم ضوء النجم. يمكن للغلاف الضوئي المنتفخ أن يشع حتى الإضاءة المتزايدة بدرجة حرارة أقل من ذي قبل. بما أن النجوم في مرحلة النسق الأساسي أصغر مما ستصبح عليه بمجرد أن تستنفد الهيدروجين في اللُّب، فإنها يُطلَق عليها اسم «النجوم القزمة»، وسوف تتطور إلى نجوم «عملاقة حمراء».

فترة حياة النجم التي يحرق فيها الهيليوم في لُبه بهدوء هي ثاني أطول فترة في حياة النجم بعد فترة النسق الأساسي. النجوم ذات الكتلة الأولية التي تصل إلى ٢٫٥ كتلة شمسية تقضي جميعها تقريبًا ١٣٠ مليون سنة في هذه المرحلة. في الكتل الأكبر، تتناقص هذه الفترة بسرعة مع الكتلة، وبالنسبة إلى نجم بكتلة ٢٠ كتلة شمسية، لا تتعدى ٠٫٦ مليون سنة.

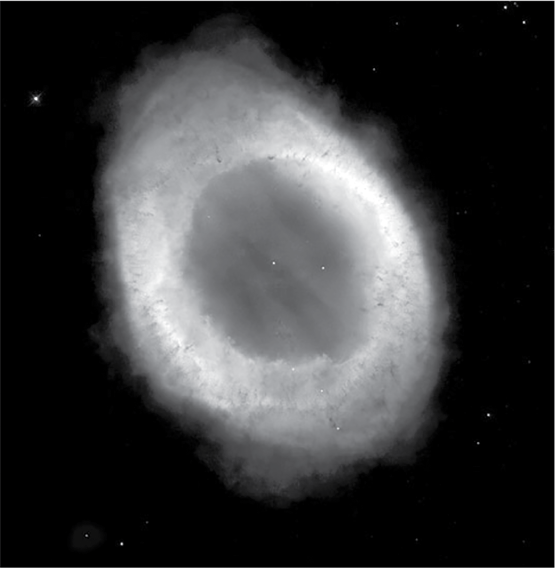

بمجرد احتراق الهيليوم في اللُّب، يتحول إلى غلاف حول اللُّب الكربوني، بينما يستمر احتراق الهيدروجين في غلافٍ خارجي، وسرعان ما تزداد إضاءة النجم. يتضخم غلاف النجم بشكلٍ كبير، وتُطرد أجزاءٌ كبيرة من الغلاف إلى الفضاء البينجمي بسبب عدم الاستقرار المتكرر. خلال هذه الفترة، تفقد هذه النجوم معظم كتلتها الأصلية بفعل رياحٍ قوية ومتزايدة القوة. عندما يتدفَّق الغاز إلى الخارج، يبرد، وتتكثف العناصر التي تشكِّل موادَّ صلبة ذات نقاط انصهار عالية مكوِّنة حُبيباتٍ غبارية، مما يجعل هذه النجوم شبيهةً إلى حدٍّ كبير بمداخن مصانع العصر الفيكتوري.

في اللُّب، توقفَت التفاعلات النووية، مما يؤدي إلى تبريدها تدريجيًّا. وقد أصبح النجم أحد النجوم القزمة البيضاء التي نجح شاندراسيخار في شرح فيزيائها في أثناء رحلته من بومباي (المذكورة في الفصل الأول).

النجوم التي تزيد كتلتها الأولية على ٨ كتل شمسية تُشعل الكربون وتُحوله إلى سيليكون، ثم تُشعل السيليكون وتُحوله إلى حديد. وبما أن الحديد لا يمكن إحراقه، تُضطَر هذه النجوم إلى الانكماش لتعويض الحرارة المفقودة من اللُّب؛ ومن ثَم إطلاق طاقة الجاذبية. لسوء الحظ، عندما ينكمش جسمٌ ذاتي الجاذبية، ترتفع درجة حرارته المركزية، وهذا الارتفاع في الحرارة سرعان ما يثبت أنه قاتلٌ للنجم؛ إذ يشتعل فجأة ويتحول إلى كُرةٍ نارية، ليصبح مستعرًا أعظم.

أسطح النجوم

تهرب الفوتونات ذات التردُّدات المختلفة من النجم عند أنصاف أقطارٍ تزداد مع ميل الفوتونات للتشتُّت بفعل الإلكترونات الحرة. بعض الفوتونات تمتلك ميلًا غير عادي للتشتُّت؛ لأنها تتناغم مع تذبذبات ذرة أو جُزيء شائع، وتظل هذه الفوتونات محبوسة حتى تصل إلى أنصاف الأقطار الأكبر.

لذلك تختلف إضاءة النجم باختلاف الطول الموجي، ويحتوي طيف النجم على خطوط طيفية. يوفر شكل هذه الخطوط معلوماتٍ عن تدرُّجاتٍ نصف قطرية في الكثافة ودرجة الحرارة حول الغلاف الضوئي. لذلك يبذل علماء الفلك جهودًا كبيرة للحصول على أطيافٍ عالية الجودة لعددٍ كبير من النجوم. فغالبًا ما تحدُّ دقة استنتاج كتلة النجم، ونصف قطره، ودرجة حرارته، وتركيبته الكيميائية استنادًا إلى طيفه من قدرتنا على حساب طيف الضوء المنبعث من نجم ذي كتلة ونصف قطر معينَين، وغيرها من الخصائص بالدقة المطلوبة.

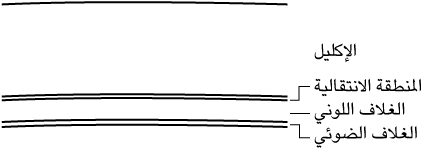

الأكاليل النجمية

يحمل الحِمل الحراري كثيرًا من الحرارة المتولدة في لُب الشمس في المرحلة الأخيرة من رحلتها إلى السطح. ترتفع فقاعاتٌ من الغاز الساخن من مسافة ٢١٠ ألف كم تحت الغلاف الضوئي، وتستقر فيه وتبرد هناك بإشعاعها إلى الفضاء. وأخيرًا، تعود ليُعاد تسخينُها تحت السطح. على الرغم من أن الحِمل الحراري عمليةٌ رأسية في الأساس، لا يتحرك الغاز في الغِلاف الضوئي أفقيًّا قبل سقوطه. لذا يُحدِث الحِمل الحراري دورانًا غير مستقر للغاز.

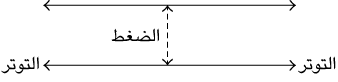

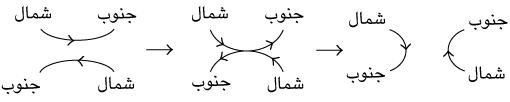

الغاز عالي التأيُّن في الشمس مُوصلٌ كهربائي شبه مثالي؛ لأن الإلكترونات الحرة العديدة تتحرك بسهولة استجابةً لأي مجالٍ كهربائي ضئيل. تتماسك خطوط المجال المغناطيسي داخل السائل المُوصل وتتحرك معه، مما يؤدي إلى مغنطة غاز الشمس. لذلك، فإن الاضطرابات العشوائية التي تُحدثها تيارات الحِمل الحراري على سطح الشمس تعمل باستمرار على تمديد وتشابك خطوط المجال المغناطيسي المُدمَجة في الغاز.

تعمل خطوط المجال المغناطيسي بطريقةٍ مشابهة للأشرطة المطاطية؛ حيث يكون هناك توتُّر على طول خط المجال، وإذا تمدَّد خط المجال بسبب التدفق، يزداد المجال قوة ويزداد التوتر الناتج عنه. في هذه الحالة، يبذل السائل شغلًا على المجال؛ أما إذا انكمش خط المجال، فيبذل المجال شغلًا على السائل.

كثيرٌ من الغاز في الإكليل ساخنٌ جدًّا لدرجة لا يمكنه معها البقاء ضمن حدود الجاذبية الشمسية؛ لذلك يتدفق بعيدًا عن الشمس في صورة «رياح شمسية». على بعد نحو ٦٠ ألف كيلومتر من الأرض، تنحرف الرياح بفعل المجال المغناطيسي للأرض. تُسرع الإلكترونات التي اكتسبَت طاقةً هائلة خلال عملية إعادة الاتصال فوق الغلاف الضوئي، وتهربُ إلى الرياح دون فقدانٍ كبير للطاقة، وبعض هذه الجُسيمات تُحتجَز داخل المجال المغناطيسي للأرض. تُشكِّل هذه الجُسيمات أحزمة «فان ألن» الإشعاعية. وتتحرك بسرعةٍ قريبة من سرعة الضوء بين القطبَين المغناطيسيَّين، مما يؤدي إلى إثارة جُزيئات الهواء لتتوهَّج عندما تقترب من سطح الأرض بالقرب من القطب الشمالي، وهذا هو منشأ الشفق القطبي الشمالي.

النجوم المتفجرة

تُعتبر المستعرات العظمى أدواتٍ رئيسية في علم الكونيات؛ لأنها يمكن أن تُرصَد على مسافاتٍ شاسعة. ونتيجةً لذلك، خُصِّصَت مواردُ رصديةٌ كبيرة في السنوات الأخيرة لاكتشاف أعدادٍ كبيرة من المُستعرات العظمى وقياسها.

اتضح أن هناك آليتَين مختلفتَين تمامًا يمكن أن تؤديا إلى تكوُّن المستعر الأعظم.

المستعر الأعظم المنهار اللُّب

في اللُّب ذي الكثافة الهائلة للنجوم التي أحرقَت الكربون إلى سيليكون، يتوفر جزءٌ كبير من الضغط الذي يقاوم الجاذبية بواسطة الإلكترونات، التي تُجبَر، وفقًا لمَبدأَي هايزنبرج وباولي (المذكورَين في الفصل الأول)، على الحركة بسرعةٍ أعلى بكثير مما ستكون عليه عند درجة الحرارة نفسها، ولكن بكثافة أقل. ونتيجةً لذلك، تمتلك هذه الإلكترونات طاقةً حركية كبيرة جدًّا لدرجة أنه قد يصبح أكثر فائدةً لها من ناحية الطاقة أن تُحتجز داخل النواة، مما يؤدي إلى تقليل شحنتها وتحويلها إلى نواة العنصر السابق في الجدول الدوري. تقلِّل كل عملية احتجاز من هذا النوع عدد الإلكترونات التي تُسهِم في الضغط المضاد للجاذبية.

مع انكماش اللُّب، ترتفع درجة حرارتها ويزداد متوسط طاقة الفوتونات في إشعاع الجسم الأسود المحيط (المذكور في هذا الفصل تحت عنوان «الحياة بعد النسق الأساسي»). في النهاية، يحتوي هذا الإشعاع على عددٍ كبير من الفوتونات ذات طاقةٍ كافية لتفتيت النواة الذرية إلى أجزاء (تفككها ضوئيًّا). يُسهِم غاز الفوتونات في اللُّب إسهامًا كبيرًا في الضغط الذي يقاوم الجاذبية، وتقلِّل كل عملية تفكُّك ضوئي الضغط بسحب الطاقة من غاز الفوتونات.

ومن ثَم، يصبح النجم على منحدرٍ زَلِق؛ حيث يزيد الانكماش من درجة الحرارة؛ مما يؤدي إلى احتجاز المزيد من الإلكترونات وتفكُّك المزيد من النوى، وهذا يؤدي حتمًا إلى المزيد من الانكماش. خلال بضعة ملِّي ثوانٍ، يكون اللُّب في حالة سقوطٍ حر، وتصبح الكارثة حتمية.

مع ارتفاع الكثافة المركزية، تتفكك النوى الذرية، التي تشكَّلَت ببطء خلال حياة النجم. تتحول معظم الشظايا إلى نيوترونات. وتبدأ النيوترونات الآن في أداء الدور الذي كانت تؤديه الإلكترونات سابقًا؛ إذ تُسهِم إسهامًا كبيرًا في الضغط عن طريق الحركة بسرعةٍ أعلى بكثير مما ستكون عليه عند درجة الحرارة نفسها وكثافة أقل وفقًا لمبدأَي هايزنبرج وباولي. ونتيجةً لذلك، في مرحلةٍ معيَّنة، يرتفع الضغط داخل اللُّب بسرعة مع الكثافة، ويتوقف اللُّب فجأةً عن الانكماش، أو «يرتد».

تقع معظم كتلة النجم خارج اللُّب المدعوم بالضغط، وتسقط بسرعةٍ كبيرة نحو الداخل. النتيجة الحتمية هي صدمة (الفصل السادس) حيث يجري إيقاف المادة الساقطة وتسخينها بشدة.

تصبح درجة الحرارة والكثافة في هذه المرحلة مرتفعتَين للغاية إلى حد أن التصادمات داخل البلازما التي تتكون من الإلكترونات والنيوترونات والبروتونات تُنتِج وفرةً من النيوترونات. وبما أن النيوترونات تمتلك قطاعات تصادم صغيرة جدًّا (كما رأينا في الفصل الأول)، فإنها تنتقل لمسافاتٍ كبيرة بين التصادمات حتى في المركز الكثيف للغاية للنجم. ونتيجةً لذلك، تزيد إضاءة اللُّب بشدة بإشعاع النيوترونات بدلًا من الفوتونات، على الرغم من أن النواة تُشع الفوتونات أيضًا، ولكنها تستغرق وقتًا أطول للانتشار للخارج؛ لذا فإن النيوترونات تحمل الطاقة بشكلٍ أسرع. ومن ثَم في هذه المرحلة، يتدفق فيضٌ هائل من النيوترونات عَبْر غلاف النجم، الذي لا يزال معظمه يسقط نحو اللُّب الصغير شبه النقطي. تصطدم نسبةٌ صغيرة من النيوترونات بالنوى الساقطة، وتنقل إليها الطاقة والزخم. يمكن أن تكون هذه التحويلات كافيةً لعكس الحركة الداخلية لمعظم الغلاف، ودفعه إلى الخارج في كُرة نارية هائلة.

قبل أن يتشتَّت الغلاف في الفضاء بين النجوم، يتعرض لفيضٍ مكثف من النيوترونات المنبعثة من اللُّب الغني بالنيوترونات. تمتص النوى الذرية في الغلاف معظم النيوترونات تقريبًا، مما يحوِّلها إلى نوًى أثقل. عادةً ما تكون النواة التي تتكون من امتصاص نيوترون مُشِعَّة جدًّا وتتحلل بسرعة إلى نواةٍ أخرى، غالبًا عن طريق انبعاث إلكترون، ودائمًا مع انبعاث فوتون. ومن ثَم، يصبح التحلل الإشعاعي مصدرًا مهمًّا للحرارة داخل الغلاف المتشتِّت. يمتص بعض النَّوَى عدة نيوترونات على التوالي، ويخضع لعدة تحلُّلاتٍ إشعاعية. تتكون جميع العناصر التي تلي الحديد في الجدول الدوري بهذه الطريقة؛ ومن ثَم فقد تكوَّنَت نَوَى البروم، والفضة، والذهب، واليود، والرصاص، واليورانيوم جميعها في انفجارات المُستعرات العظمى.

في النهاية، يصبح الغلاف الآخذ في الاتساع متناثرًا للغاية لدرجة لا يمكن معها احتجاز الفوتونات المرئية لفترةٍ طويلة داخله. ومن ثَم تتلاشى إضاءته المرئية خلال بضعة أسابيع. ومع تمدُّده وازدياد تناثره، يصبح التفاعل الديناميكي مع الغاز الموجود في المنطقة المحيطة بالنجم أكثر أهمية. في الواقع، من المحتمل أن تكون كثافة الغاز في هذه المنطقة مرتفعة على نحوٍ غير طبيعي؛ لأن النجم قبل أن ينهار كمستعرٍ أعظم كان يفقد كتلته بسرعةٍ كبيرة في صورة رياح. تصطدم موجة الانفجار الناتجة عن النجم المنفجر بهذه الرياح وتسخِّنها بفعل الصدمة. وفي هذه المرحلة، يمكن أن تنشأ انبعاثاتٌ ملحوظة عند أطوالٍ موجية راديوية.

المستعر الأعظم الناتج من الاضطرام

رأينا أعلاه أن النجوم ذات الكتل الأولية التي تقل عن ٨ كتل شمسية لا يمكنها إشعال الكربون وتفقد أغلفتها، تاركةً وراءها لُبًّا من الكربون والأكسجين يبرد تدريجيًّا ليصبح قزمًا أبيض. إذا لم يكن للنجم رفيق، فإن هذه تكون نهاية قصته. ولكن معظم النجوم لها رفيق، مما يجعل مستقبلها أكثر إثارة. إذا كان الرفيق هو النجم الأقل كتلةً في البداية، فسيكون تطوُّره أبطأ. ونتيجةً لذلك، سيبدأ الرفيق في الانتفاخ وفقدان كتلته بمعدلٍ كبير بعد أن يصبح رفيقه قزمًا أبيض. إذا لم تكن المسافة بين النجمَين كبيرةً جدًّا، فإن جزءًا كبيرًا من الكتلة المفقودة من النجم الرفيق سيلتقطها مجال جاذبية القزم الأبيض، مما يؤدي إلى تشكيل قرصٍ تراكمي. تُدرَس الأقراصُ التراكمية من هذا النوع من خلال انبعاثها للأشعة السينية (الفصل الرابع). عند الحافة الداخلية للقرص، تنتقل الغازات من القرص التراكمي إلى القزم الأبيض، مما يؤدي إلى زيادة كتلة القزم الأبيض.

مع زيادة الكتلة، يقل نصف قطر النجم ويصبح مجال جاذبيته أكثر قوة. ينص مبدآ هايزنبرج وباولي على أن الجُسيمات الأكثر طاقة تزيد من سرعتها. وفي النهاية، تتحرك بعض النوى بسرعةٍ كافيةٍ لتفعيل تحويل الكربون إلى السيليكون. هذا التحويل يُطلق طاقةً، مما يؤدي إلى تسخين النجم وبدء المزيد من التفاعلات النووية.

إذا كانت الحركة الحرارية للنوى تُسهِم إسهامًا كبيرًا في الضغط داخل النجم، فإن النجم سيستجيب للحرارة الناتجة عن التفاعلات النووية عن طريق التمدُّد والتبريد، مما سيؤدي إلى إبطاء معدَّل التفاعلات النووية، وبذلك يكون النظام مستقرًّا. ولكن في حالة القزم الأبيض، تكون مساهمة النوى في الضغط غير مؤثِّرة؛ حيث يهيمن الضغط الناتج عن الإلكترونات. لذلك، لا تقل الكثافة مع ارتفاع حرارة النوى، ويخرج معدل التفاعلات النووية عن السيطرة. المصطلح التقني للطريقة التي ينفلتُ بها معدَّل التفاعلات النووية هو «الاضطرام»، وهو نوع من الانفجار البطيء تتحرك فيه جبهة من الحرارة المرتفعة ومعدَّل التفاعل عَبْر الوسط بسرعةٍ أقلَّ من سرعة الصوت.

اختبار النظرية

تتطلب نظرية تطور النجوم مجموعةً كبيرة من البيانات المستقاة من الفيزياء الذرية والنووية، إلى جانب حساباتٍ رقميةٍ موسعة وبعض الافتراضات حول خلط السوائل المضطربة. ولكن هل يمكننا التأكد من صحتها؟ نحن نعتقد أنها صحيحة في جوهرها؛ لأنه أصبح من الممكن الآن مقارنة عدة جوانب مما تتنبأ به مع النتائج الفعلية للمشاهدات.

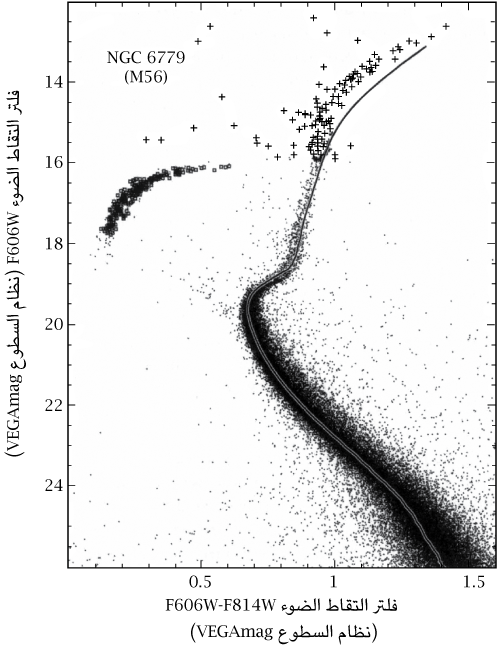

عناقيد النجوم الكروية

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في هذه التوافقات هو أن عناقيد مجرَّتنا الكروية تبيَّن أنها قديمة للغاية، وفي وقت من الأوقات، كانت الأعمار المستنتَجة غير متوافقة مع عمر الكون. منذ ذلك الحين، أدت التحسينات في فهمنا لكلٍّ من التوسع الكوني وتطور النجوم إلى أعمارٍ متسقة. العناقيد التي تحتوي على أدنى نسبة من «المعادن» (العناصر التي تأتي لاحقًا في الجدول الدوري بعد الهيليوم) تميل إلى أن تكون الأقدم، وحتى هذه تبلغ أعمارها نحو ١٢ مليار سنة، وهي ليست أكبر من عمر الكون البالغ ١٣,٨ مليار سنة.

النيوترونات الشمسية

في كل مرة يندمج البروتونان في الشمس لتكوين الديوتيريوم، الذي ينتج الهيليوم بعد ذلك بوقت قصير، يُنتَج نيوترينو ينطلق من الشمس. ونتيجةً لذلك، تشعُّ الشمس نيوترينوهات بالإضافة إلى الفوتونات. في ستينيات القرن العشرين، حاول راي ديفيس رصد النيوترينوهات القادمة من الشمس، زاعمًا أن اكتشافها سيكون بمثابة اختبارٍ مهم لنظرية تطوُّر النجوم؛ لأنها تأتي إلينا مباشرةً من لُب الشمس المولِّد للطاقة؛ ومن ثَم تستكشف منطقة مختلفة تمامًا من الغلاف الضوئي الذي نستقبل منه الفوتونات.

كانت هذه الشكوك مقلقة؛ لأن التجربة لم تكشف إلا عن جزءٍ صغير من النيوترينوهات التي تنتجها الشمس؛ فالنيوترينوهات الناتجة عن اندماج البروتونات لا تمتلك طاقةً كافية لتحويل الكلور إلى الأرجون، والنيوترينوهات الأكثر طاقة، التي كان ديفيس يأمل في اكتشافها، تنتُج عن تفاعلاتٍ أخرى تتأثر معدلاتها تأثرًا كبيرًا بدرجات الحرارة، ولا تُسهِم بدرجةٍ كبيرة في طاقة الشمس. حتى التغيُّر الطفيف في معدل انتقال الحرارة من لُب الشمس يمكن أن يقلِّل كثيرًا من فيض هذه النيوترينوهات العالية الطاقة. لذلك، أعاد الخبراء فحص نماذجهم للشمس، لكنهم لم يتمكنوا من تقليل فيض النيوترينوهات ذات الطاقة العالية إلى الحد الذي يتفق مع تجربة ديفيس.

كانت تجربة ديفيس تواجه مشكلةً أخرى تتمثل في كشفها عن نوعٍ واحد فقط من النيوترينوهات؛ فهناك ثلاثة أنواعٍ من النيوترينوهات، مرتبطة بالإلكترونات والميونات وجُسيمات التاو. لم تستطع تجربة ديفيس إلا الكشف عن نيوترينوهات الإلكترون. لم يكن من المفترض أن يكون هذا عائقًا؛ حيث إن التفاعلات النووية في الشمس يُتوقع أن تنتج نيوترينوهات الإلكترون فقط. ولكن هل يمكن بطريقةٍ ما أن يتحول ثلثا النيوترينوهات المنبعثة إلى نيوترينوهات الميون أو التاو؛ ومن ثَم تصبح غير قابلة للكشف في مختبر ديفيس؟

استُعين بفكرة تذبذُب النيوترينوهات بين الأنواع المختلفة لأول مرة لتفسير نتائج تجارب النيوترينوهات الشمسية، ولكن لاحقًا دُرسَت هذه العملية بتفصيلٍ أكبر باستخدام حزم نيوترينوهات من المفاعلات النووية. تُعتبر هذه الظاهرة مهمةً للغاية؛ لأنها تشير إلى أن للنيوترينوهات كتلَ سكونٍ غير صفرية. وقد حدَّدَت تجاربُ مختلفة كتلة السكون للنيوترينو الإلكتروني بأنها قيمةٌ صغيرة تقل عن ٢ إلكترون فولت، لكن تذبذبات النيوترينوهات أثبتَت أن كتل السكون للنيوترينوهات غير صفرية.

علم الزلازل النجمية

تتميز النجوم بتردداتٍ طبيعية، على غرار الأجراس، يمكنها أن تهتز (تتذبذب) عندها. ويرتبط كل تردُّد معين ﺑ «نمط» محدَّد من التذبذبات. التحريك الناتج عن عملية الحِمل الحراري يحفِّز أنماط التذبذب في النجم، وقد علمنا الكثير عن بنية النجوم عن طريق قياس طيف الترددات التي تتذبذب بها. لذلك، ومنذ عام ١٩٨٥، بدأَت برامج مراقبة مكثفة أولًا في رصد الشمس، ثم انتقلَت لدراسة النجوم القريبة والساطعة نسبيًّا لتحديد أطياف تذبذباتها.

أما في النجم، فيكون الغاز ذو الإنتروبي الأقل تحت الغاز ذي الإنتروبي الأعلى. الإنتروبي هو مقياسٌ للاضطراب الحراري في السائل؛ ويزداد عند نقل الحرارة إلى السائل، ويقل عند استخراج الحرارة منه. ويختلف عن درجة الحرارة؛ فعندما ينضغط الهواء داخل مضخة دراجة أو أسطوانة محرك ديزل، ترتفع درجة حرارة الهواء، ولكن يظل الإنتروبي ثابتًا. تنتشر الموجات التي تتذبذب فيها أسطح الإنتروبي الثابتة صعودًا وهبوطًا حول النجم بالطريقة نفسها التي تنتشر بها الموجات على أسطح الملوحة الثابتة عَبْر المحيط. تُعد أنماط الجاذبية موجاتٍ مستقرة من هذا النوع.

تبحث الشركات النفطية عن النفط من خلال إطلاق موجاتٍ زلزالية باستخدام التفجيرات، ثم الكشف عن هذه الموجات بواسطة مستشعراتٍ بعيدة. تستنتج أجهزة الكمبيوتر بعد ذلك كثافة الصخور وخصائصها المرنة في المنطقة من كيفية انتقال الموجات عَبْر الأرض من المصدر إلى الكواشف. تتشابه هذه العملية مع تحليل ترددات أنماط التذبذب في النجوم؛ حيث تُظهر هذه الترددات حساسيةً تجاه كثافة الغاز وسرعة الدوران عند مستوياتٍ مختلفة داخل النجم؛ ومن ثَم، باستخدام برامجَ متخصصة، يمكن تحديد كثافة الغاز وسرعة دورانه داخل النجم. يمكن مقارنة هذه القيَم مع التوقعات المستخلَصة من النماذج النظرية. تتمثل أكبر درجة من عدم اليقين في هذه النماذج في عمر النجم، الذي يجب تقديره عمليًّا عن طريق مطابقة النماذج مع البيانات الرصدية، ويُعتبر طيف أنماط الاهتزاز الطبيعية للنجم العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد العمر؛ لأن النجم، مع تقدُّم عمره، تزداد تركيزاته المركزية؛ حيث ينكمش لُبه، مما يؤدي إلى زيادة حرارته وكثافته، في حين يتمدد غلافه الخارجي. يؤدي هذا التطور إلى تغييرات في نمط ترددات التذبذب.

أظهر علم الزلازل الشمسية أن النماذج الشمسية التي تستند إلى مجموعةٍ واسعة من البيانات المستقاة من الفيزياء النووية والذرية تعمل بطريقةٍ جيدة جدًّا ولكن ليست مثالية. ربما تنشأ الاختلافات الصغيرة بين توقعات النماذج والنتائج الزلزالية المستقاة من قيود البيانات الذرية، أو النماذج الفلكية. ولكن من الممكن أن تشير إلى أن فيزياء جديدة تمامًا تنخرط في نقل الطاقة من النجوم؛ فقد تصبح جُسيمات «المادة المظلمة» (الفصل السابع) محاصرةً داخل النجوم، وبسبب ضعف ميلها إلى التفاعل مع الجُسيمات الأخرى، يمكن أن تُسهِم على نحوٍ غير متناسب في نقل الحرارة نحو الخارج.

الثنائيات النجمية

ينتمي نصف النجوم في الكون على الأقل إلى أنظمةٍ ثنائية، ويمثل وجود هذه الأنظمة تحديًا كبيرًا لنظرة تطوُّر النجوم؛ فعندما يتضخم النجم الأكثر كتلة والأسرع تطورًا ليصبح نجمًا عملاقًا أحمر، يكون رفيقه عرضةً لالتقاط الغاز من الغلاف المتضخم. يتسبَّب هذا الاستيلاء في انحراف كلا النجمَين عن مسار التطور النجمي الذي وصفناه للنجوم الفردية؛ لأن الكتلة تُعد العامل الأساسي في تطور النجوم، والآن أصبحَت كتلة كل نجم متغيرة بمرور الزمن.

عندما تسقط المادة على النجم الأكبر كثافة والأقل كتلة، تُشَع الطاقة (الفصل الرابع). يُسخِّن بعضٌ من هذا الإشعاع الطبقات الخارجية للنجم الأكبر كتلة، وقد تصبح هذه الطبقات شديدة السخونة، لدرجة تنطلق معها من الثنائية النجمية في صورة رياحٍ نجمية.

تنتُج عن انتقال الكتلة من نجم إلى آخر، وفقدان الغاز عبْر الرياح، تغييراتٌ في مدار الثنائية النجمية، وقد تؤدي إلى تقارب النجوم. إذا اقترب النجمان أحدهما من الآخر، فسوف تتسارع معدلات انتقال المادة أو طردها، مما قد يؤدي إلى انفلات هاتَين العمليتَين واندماج النجمَين. في الواقع، قد يبتلع النجم الأكبر كتلة النجم الأقل كتلة في غلافه المنتفخ، حتى لو لم يتطور مدار الثنائية النجمية إلى تلك الدرجة.

بمجرد أن يصبح النجم الأقل كتلة داخل النجم الأكبر كتلة، فإن حركته المدارية ستُقابَل بالاحتكاك. وسيؤدي ذلك إلى تسخين الغلاف ودفع النجم الأقل كتلة إلى الداخل. بعد فترة، ستصبح الثنائية نجمًا واحدًا، لكن لُب النجم وغلافه لن يكونا نتيجةً لتطور نجمٍ واحد فقط.

باختصار، تُشكِّل النجوم الثنائية القريبة تحديًا مليئًا بالتعقيدات، وتُعد محاولات فهمها مجالًا نشطًا للأبحاث.