المجرَّات

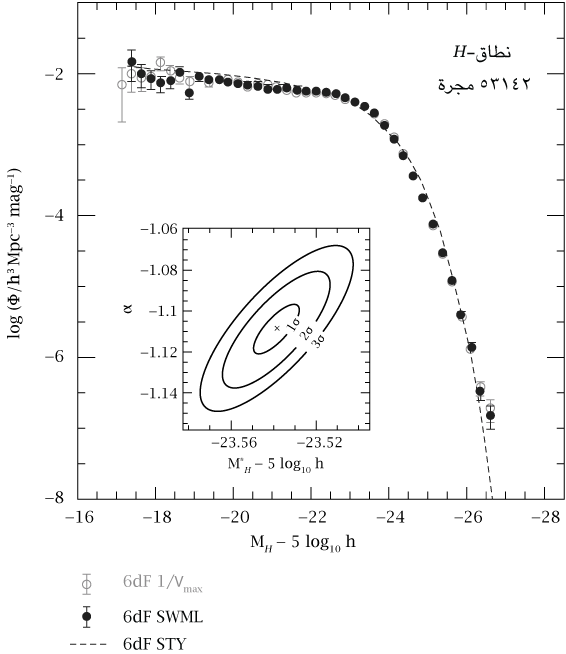

عندما تنظر إلى السماء في ليلةٍ مظلمة، فإن معظم النقاط المضيئة التي تراها فوقك هي نجوم داخل مجرَّتنا، وقد تكون نقطتَين أو ثلاث نقاط من أكثرها سطوعًا كواكب، وفي موقعٍ دامس الظلام، قد تتمكن من تمييز البُقع الضبابية الخافتة لسديم أندروميدا، أو إذا كنتَ في موقعٍ بعيدٍ جدًّا جنوبًا، فقد ترى سحابتَي ماجلان. على النقيض من ذلك، فإن معظم المصادر التي تكتشفها التلسكوبات المتقدمة هي مجرَّات. يبدو أن الكون مأهولٌ بالمجرَّات بالطريقة نفسها التي تكتظ بها مجرَّتنا بالنجوم.

تشكيل المجرَّات

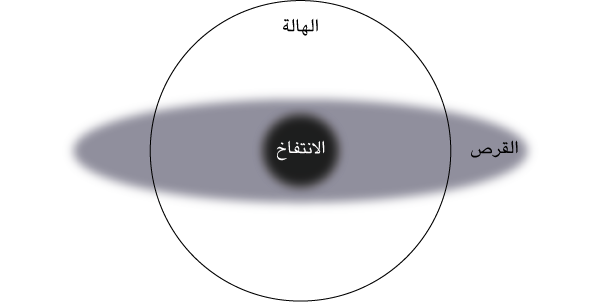

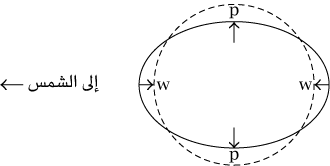

يمكن وصف المجرَّة، وفقًا لنموذجٍ تقريبي دقيق، على أنها نظامٌ مكوَّن من عددٍ هائل من الكتل النقطية التي تتحرك بحرية داخل مجال الجاذبية الذي تولِّده مجتمعةً. بعض هذه الكتل نجوم، لكن يُعتقد أن الغالبية العظمى منها جُسيماتٌ أولية لا تزال غير معروفة النوع، التي تُشكِّل مجتمعةً «المادة المظلمة»، وهي مادةٌ غير مرئية ولكن يُستدَل عليها من خلال تأثير جاذبيتها. أصبح علم الفيزياء الفلكية أكثر بساطةً بفضل حقيقة أن النجوم وجُسيمات المادة المظلمة، رغم التباين الهائل في كتلها، تخضعان لمعادلات الحركة نفسها؛ حيث تتحركان بشكلٍ غير نسبي في مجال جاذبية مشترك. ولكن مداراتهما النموذجية مختلفة؛ إذ تميل جُسيمات المادة المظلمة إلى أن تكون في مدارات ذات طاقة أعلى تأخذها بعيدًا عن مركز المجرَّة، ويُعتقد أن مداراتها أقل تركيزًا حول المستوى الاستوائي للمجرَّة مقارنةً بالنجوم؛ إذ إن العديد من هذه النجوم محصورة في قرصٍ رقيق يحتوي على هذا المستوى.

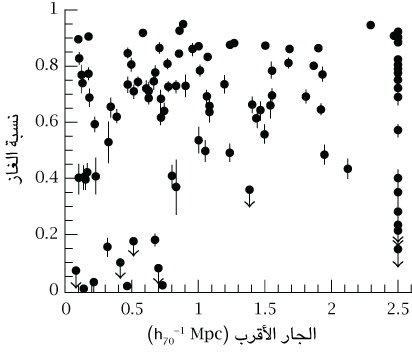

تختلف نسبة الكتلة التي تحتويها النجوم مقارنةً بالمادة المظلمة اختلافًا كبيرًا بين المجرَّات. ففي المجرَّات الأقل كتلةً، وهي «المجرَّات القزمة الكروية»، تكون نسبة الكتلة المحتواة في النجوم أقل من واحد في المائة. أما مجرَّتنا، فتُعد ضمن الفئة التي تمتلك أعلى نسبة من الكتلة النجمية، وهذه النسبة هي نحو خمسة في المائة. وعلى هذا، وبغَض النظر عن نوع المجرَّة التي ندرسها، تظل المادة المظلمة هي العنصر المسيطر على الكتلة الكلية للمجرَّة. ولكن في مجرَّة مثل مجرَّتنا، تهيمن النجوم على الكتلة ضمن بضعة كيلوفراسخ من المركز، بينما تهيمن المادة المظلمة خارجها. وعلى العكس، تهيمن على المجرَّات القزمة الكروية المادة المظلمة في جميع أنصاف الأقطار.

تفكيك المجرَّة إلى مكوِّناتها

ديناميكا النجوم

نظرًا لأن معظم كتلة المجرَّة تتكون من جُسيمات، ونجوم، ومادة مظلمة نادرًا ما تتصادم، فمن الضروري فهم كيفية تحرُّك عددٍ هائلٍ من الكتل النقطية تحت تأثير جاذبيتها المتبادلة، وهو فرع في علم الفيزياء الفلكية يُعرف باسم «ديناميكا النجوم». يمكن أن تكون هذه الجُسيمات إما نجومًا أو جُسيمات المادة المظلمة؛ حيث لا يوجد فرقٌ كبير بين الحالتَين.

المجرات والغازات والبلورات

تتكون المجرَّة، مثل لتر من الغاز أو قطعة من الألماس، من عدد هائل من الجُسيمات التي تتفاعل بعضها مع بعض. توفر الفيزياء الإحصائية فهمًا شاملًا نسبيًّا للغازات والبلورات، بدءًا بتحليل مفهوم الاتزان الحراري، وهو الحالة التي يسكن عليها النظام إذا تُرك لفترة كافية دون تدخل. يخبرنا «مبدأ الحد الأقصى للإنتروبيا» بكيفية حساب ترتيب جُسيمات النظام عند وصوله إلى الاتزان الحراري. على سبيل المثال، في حالة الغاز، نجد أن مبدأ الحد الأقصى للإنتروبيا يجعل بالإمكان تحديد عدد الجُزيئات التي تتحرك بأي سرعةٍ معيَّنة («توزيع ماكسويل»)، وكذلك الضغط الذي يبذله الغاز بمعرفة طاقته وحجمه. ثم بإحداث اضطراب في حالة الاتزان الحراري، يمكننا تحديد «معاملات النقل»، مثل سرعة الصوت، والتوصيل الحراري، واللزوجة، وغيرها.

لكن لسوء الحظ، فإن الخطوة الأولى في سلسلة التحليل هذه غير قابلة للتطبيق على المجرَّات؛ لأن المجرة لا تمتلك حدًّا أقصى للإنتروبيا؛ ومن ثَم فهي غير قادرة على تحقيق الاتزان الحراري.

تعني الإنتروبيا الفوضى، وينص مبدأ الحد الأقصى للإنتروبيا ببساطة على أنه في الاتزان الحراري يكون النظام في أقصى درجات الفوضى الممكنة، تبعًا لطاقته وحجمه وأي قيودٍ أخرى على إعادة ترتيب جُسيماته. ولكنَّ نظامًا خاضعًا لقوى الجاذبية الذاتية، مثل المجرة أو النجم، يمكنه دائمًا زيادة الإنتروبيا الخاصة به عن طريق سَحْب كتلته نحو الداخل لزيادة شدة مجال الجاذبية بالقرب من المركز، ثم نَقْل الطاقة المنبعثة من هذا الانكماش المحلي نحو الخارج، وإكسابها للجُسيمات الطرفية؛ تزيد هذه الطاقة المسافة التي يمكن أن تنتقل إليها هذه الجُسيمات من المركز مما يزيد من اضطرابها. في الفصل الثالث، تحت عنوان «الحياة بعد النسق الأساسي»، رأينا أن النجم في مراحله الأخيرة ينكمش لُبه بينما يتمدد غلافه. وهذا لأن النجم يزيد حالة الإنتروبيا الخاصة به من خلال العملية التي وصفناها للتو.

نماذج الاتزان الديناميكية

المشكلة الرئيسية التي نواجهها، نظرًا لأن المجرَّات لا تستطيع تحقيق الاتزان الحراري، هي كيفية استنتاج التوزيع الأساسي للنجوم وجُسيمات المادة المظلمة. بمجرد معرفة هذا التوزيع، يمكننا حساب معاملات النقل. ولكننا بحاجة إلى معرفة التكوين الذي سنُجري الاضطراب فيه، ولا يوجد لدينا مبدأ نستند إليه لاستنتاجه. إحدى الطرق البديلة هي الاعتماد على محاكاةٍ كونية لتشكُّل المجرات، وأخرى هي مواءمة نموذجٍ ديناميكي للبيانات الرصدية.

لا توفِّر المحاكاة الكونية توقعاتٍ مفيدةً بمفردها؛ لأننا نفتقر إلى الموارد اللازمة لمحاكاة الفيزياء المعقَّدة للغاية لتشكُّل النجوم والمجرَّات. ومن ثَم، تعتمد جميع أشكال المحاكاة على معادلات رياضية يُفترض أنها تقرِّب نتائج العمليات الفيزيائية التي أُهملَت، ويجب معايرة المعاملات في هذه المعادلات بناءً على الملاحظات. لذا، إذا كنتَ ترغب في بناء نماذج للمجرات، فمن الأفضل أن تعتمد مباشرةً على البيانات الرصدية بدلًا من إضاعة الوقت في المحاكاة.

-

«المجرَّات الإهليلجية»: تُعد المجرَّات الإهليلجية الأسهل في

نمذجتها، وقد أُجريَت بالفعل نمذجة أعدادٍ

كبيرة منها ديناميكيًّا. أحد الاستنتاجات

المهمة من هذه النماذج هو أن معظم هذه

الأجرام تمتلك شكلًا شبهَ متماثل حول محورها

ومفلطحًا بفعل دورانها. ولكن المجرَّات

الإهليلجية الأكثر ضخامة تدور ببطءٍ شديد،

ولها أشكالٌ ثلاثية المحاور، تشبه إلى حدٍّ

ما نواة ثمرة البرقوق. من المحتمل أن تنشأ

هذه الأشكال الثلاثية المحاور والدورانات

المنخفضة بسبب اندماج مجرَّتَين فقيرتَين في

الغاز ومتشابهتَين في الكتلة.

من الاستنتاجات المهمة الأخرى من نماذج المجرات الإهليلجية والمحدَّبة هو أنه كلما زادت إضاءة المجرة، زاد ثراؤها بالعناصر الثقيلة، وزادت النسبة المئوية لكتلتها التي تُسهِم بها المادة المظلمة. ربما ينشأ ثراء العناصر الثقيلة في المجرات الضخمة بسبب الصعوبة الكبرى، التي تواجهها المستعرات العظمى في دفع نواتج التخليق النووي خارج آبار الجاذبية العميقة المحتملة للمجرات ذات الكتلة العليا. قد تنشأ المساهمة المتزايدة للمادة المظلمة؛ لأن المجرات الأكثر ضخامة عادةً ما يكون لديها كثافةٌ نجمية أقل من المجرات الأقل ضخامة.

تُعد النماذج التي تصف المراكز نفسها للمجرات الإهليلجية والعدسية ذات أهمية خاصة؛ لأنها قد تتيح لنا الكشف عن وجود «ثقب أسود فائق الكتلة» في المركز. الفكرة الأساسية أنه داخل نصف القطر الذي يزيد كثيرًا على (نصف قطر التأثير) حيث يُسهِم الثقب الأسود في مجال الجاذبية بمقدار مساهمة النجوم نفسه، يجب أن تزداد السرعات العشوائية 1/√r. يتطلب الكشف الموثوق عن ثقبٍ أسود قياس كلٍّ من كثافة النجوم وسرعاتها العشوائية على مسافاتٍ قريبة جدًّا من المركز. وهنا كان لتلسكوب هابل الفضائي دورٌ أساسي في جمع هذه البيانات.تُظهر الكتلة المستنتجة للثقب الأسود ارتباطًا وثيقًا بحجم السرعات العشوائية للنجوم عند أنصاف أقطار أكبر بكثير من . يشير هذا الاكتشاف إلى وجود ارتباطٍ سببي بين نمو الثقب الأسود ونمو التعداد النجمي للمجرة، وقد اعتبر البعض ذلك مفاجئًا؛ لأن التعداد النجمي أكبر بكثير وأكثر امتدادًا من الثقب الأسود. ولكن الكثافة الفضائية للنجوم الزائفة — وهي الثقوب السوداء التي تكتسب الغاز البارد بمعدل مرتفع — تبلغ ذروتها عند الانزياح الأحمر ، وهو الزمن الذي بلغ فيه معدل تشكُّل النجوم الكوني أعلى مستوياته. نظرًا لأن النجوم تتكون من الغاز البارد، فمن المرجَّح أن يتتبع معدل نمو الثقب الأسود وتعداد النجوم المضيفة له مدى توافر هذا الغاز، مما يجعل من الطبيعي أن تكون كتلهما الحالية مترابطة بقوة. - «المجرات الحلزونية»: المجرة الحلزونية التي جرت دراستها على نحوٍ مكثف هي مجرتنا. وقد صُمِّمَ نموذجٌ ديناميكي مثالي في حالة اتزان لكلٍّ من القرص الرقيق والقرص السميك، ومن خلال تحليل بنيتهما العمودية، يمكن استنتاج أن ٥٦ في المائة من قوة الجاذبية التي تحافظ على الشمس في مدارها ناتجة عن المادة المظلمة، بينما تُولِّد النجوم ٤٤ في المائة فقط من هذه القوة. تتوافق كتلة القرص مع كونه يتألف بالكامل تقريبًا من النجوم والغاز، وليس من المادة المظلمة.

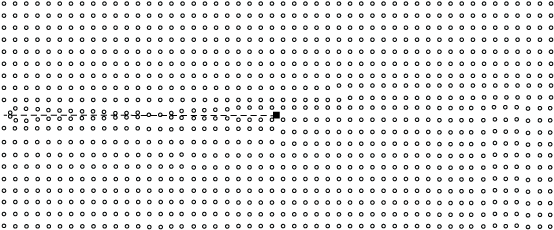

الانجراف البطيء

يُعد الانتشار مهمًّا خصوصًا لنجوم الأقراص النجمية، مثل تلك الموجودة في مجرتنا؛ لأن النجوم تتشكل في منطقة موضعية للغاية ضمن فضاء الفعل، وهو الخط المرتبط بالمدارات الدائرية في مستوى تماثل القرص. ومع انتشار النجوم بعيدًا عن هذا الخط، تصبح مداراتها أكثر انحرافًا وميلًا عن مستوى التماثل. ونتيجةً لذلك، تزداد السرعات العشوائية للنجوم. فنظرًا لأن السرعات العشوائية لجُزيئات الغاز مرتبطة بالحرارة، فإننا نقول إن القرص المجرِّي «يسخَّن». ولكن هذه المقارنة ليست دقيقة؛ حيث لا يُوجد ما يُسخِّن القرص بمعنى تزويده بالطاقة، بل إنه يسخَّن ذاتيًّا ومن تلقاء نفسه؛ حيث يستمد الطاقة اللازمة لزيادة سرعاته العشوائية من طاقة جاذبيته الكامنة. والسبب وراء التقلبات في مجال الجاذبية التي تسبِّب تسخين القرص هو في الغالب البنية الحلزونية (التي سنناقشها لاحقًا)، لكن السُّحب الجُزيئية العملاقة تُسهِم فيها أيضًا بدرجةٍ كبيرة. ليس من الواضح بعدُ ما إذا كان للمجرات القزمة الساقطة دورٌ كبير في هذه التقلبات.

«تدمير العناقيد» تُولَد معظم النجوم داخل عناقيدَ صغيرة؛ حيث تحتوي على أقل من ١٠٠٠ كتلة شمسية. في مثل هذه العناقيد، تكون التقلبات بواسونية كبيرة، مما يؤدي إلى إعادة توزيع الطاقة بين النجوم خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًّا. في أي عنقود، لا يحتاج النجم إلا إلى مقدارٍ محدود من الطاقة الحركية ليتمكن من الهروب تمامًا من العنقود، وخلال أي تفاعل للطاقة بين النجوم، ثمَّة احتمالٌ دائم أن يكتسب أحد النجوم طاقةً كافيةً للهروب. بمجرد أن يهرب النجم، لا يعود أبدًا لاستعادة طاقته المفقودة. نظرًا لأن طاقة العنقود إضافةً إلى طاقة النجوم الهاربة محفوظة، فإن إزالة الطاقة الإيجابية من خلال النجوم الهاربة يجب أن تقابلها طاقة العنقود المتبقي التي تصبح أكثر سالبية. هذه الظاهرة تشبه في جوهرها التبريد بالتبخر، وهو ما يسبِّب الشعور بالقشعريرة عند التعرض لتيار هوائي أثناء البلل.

مع تقلص العنقود بسبب تبخُّر النجوم، تصبح التقلبات البواسونية أكثر أهمية، ولا يقل معدل فقدان النجوم عَبْر التبخر، حتى عندما تصبح النجوم المتبقية أكثر انجذابًا إلى بعضها. في النهاية، يستمر انكماش العنقود إلى أن يصبح نجمًا ثنائيًّا؛ إذ تُطلَق الطاقة الناتجة عن تكوين هذا النظام الثنائي، مما يُمكِّن جميع النجوم الأخرى من الهروب إلى ما لا نهاية.

لقد وصفنا للتو ما يمكن أن يحدث لعنقودٍ صغير إذا تُرك معزولًا لفترة طويلة. لكن في الواقع، العناقيد ليست معزولة، بل تتحرك عَبْر مجرة، وسنرى لاحقًا أن المجرَّة تسحب هذه العناقيد تدريجيًّا بقوة جاذبيتها. في الحقيقة، من المحتمل أن الشمس وكل نجمٍ آخَر لا يوجد حاليًّا داخل عنقود قد كان جزءًا من عنقود ثم هرب منه.

البنية الحلزونية

تحتوي المجرَّات مثل مجرَّتنا على أذرعٍ حلزونية. في الفصل الرابع، رأينا أن فيزياء الأقراص التراكمية حول النجوم والثقوب السوداء تتمحور حول نقل الزخم الزاوي نحو الخارج، وأن نقل الزخم الزاوي نحو الخارج يؤدي إلى تسخين القرص. يُعد نقل الزخم الزاوي نحو الخارج على القَدْر نفسه من الأهمية بالنسبة إلى أقراص المجرات. في الفصل الرابع، رأينا أنه في الأقراص التراكمية الغازية، يُنقل الزخم الزاوي في الأساس بواسطة المجال المغناطيسي. ولكن في الأقراص النجمية، يحدث ذلك بواسطة مجال الجاذبية؛ لأن التفاعل الوحيد بين النجوم يكون من خلال الجاذبية. توفِّر البنية الحلزونية مجال الجاذبية اللازم لنقل الزخم الزاوي نحو الخارج.

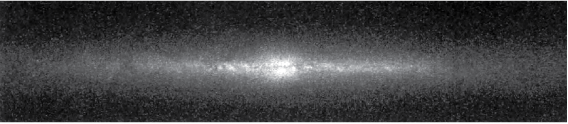

إلى جانب نقل الزخم الزاوي عَبْر القرص النجمي، تعمل الأذرع الحلزونية بانتظام على إحداث صدمات في الغاز البينجمي، مما يؤدي إلى زيادة كثافته، ويتسبب في انهيار جزء منه ليُشكِّل نجومًا جديدة. لهذا السبب، يمكن تتبُّع البنية الحلزونية بسهولةٍ شديدةٍ من خلال توزيع النجوم الشابة، خاصة النجوم الضخمة والمضيئة؛ إذ إن جميع النجوم الضخمة هي نجومٌ شابة. خلال حياتها القصيرة، لا تبتعد هذه النجوم كثيرًا عن أماكن ميلادها عند حدوث صدمة بينجمية، مما يعني أنها تتبع الخطوط الرقيقة للصدمات. يتولد مجال الجاذبية الذي تسبَّب في الصدمة في الغالب بواسطة النجوم العديدة الأقدم والأقل كتلة. ينتج عن توزيع هذه النجوم تشكيل بنية حلزونية أكثر سلاسة ذات أذرعٍ عريضة، تظهر بوضوح عند تصوير المجرة الحلزونية بالأشعة تحت الحمراء.

الأذرع الحلزونية هي موجاتٌ من كثافة نجمية مُعززة تنتقل عَبْر القرص النجمي بالطريقة نفسها التي تنتقل بها موجات الصوت عَبْر الهواء. وكما تحمل الموجات الصوتية الطاقة، فإن الأذرع الحلزونية تحمل الطاقة، وتتحول هذه الطاقة في النهاية من شكلها المنتظم الذي تكون عليه في الموجات إلى طاقة حركية للنجوم المتحركة عشوائيًّا. هذا يعني أن الأذرع الحلزونية تُسخِّن القرص النجمي. وفي حين أن الموجات الصوتية تُسخِّن الهواء أينما انتشرَت، فإن الأذرع الحلزونية تُسخِّن القرص عند أنصاف أقطار محددة، حيث تتفاعل النجوم رنينيًّا مع الموجة. يُعد تبادل الطاقة بين الموجات والجُسيمات في مواقعَ محدَّدة للغاية سمةً مميزة للأنظمة اللاتصادمية، وهو أمرٌ أساسي أيضًا في ديناميكيا البلازما الكهربائية. لا يزال فهمنا لتفاعلات الموجات والجُسيمات غير مكتمل، ولا يزال الدور الدقيق الذي تلعبه هذه التفاعلات في البنية الحلزونية وتطور أشكال المجرَّات موضع جدل.

أصل الانتفاخ

الالتهام الكوني

يتكون الكون من هالات المادة المظلمة التي عكسَت الجاذبية داخلها التمدد الكوني، ومجرتنا هي واحدة من ثلاث مجراتٍ رئيسية في هالة كهذه تُعرف باسم المجموعة المحلية. ونظرًا لأن المجرات القزمة أكثر شيوعًا من المجرات العملاقة، فإن الغالبية العظمى من المجرات داخل أي هالة هي مجراتٌ قزمة.

عند حوافي أي هالة، توجد مجراتٌ قزمة تقع في نقطةٍ حرجة بين استمرار تمددها التاريخي بعيدًا عن مركز الهالة وسقوطها نحو الداخل. تتحرك هذه المجرات في مداراتٍ شديدة الانحراف ضمن مجال جاذبية الهالة، وهي حاليًّا عند أبعد نقطة عن مركزها. ولكن بعد عدة مليارات من السنين، ستقترب كثيرًا من مركز الهالة. إذن، كيف ستتأثر هذه المجرات بهذه التجربة؟

بما أن الدفعة الناتجة عن المجرة القزمة، التي تؤدي إلى تكوُّن منطقة زيادة كثافة المادة المظلمة، تتناسب طرديًّا مع كتلة المجرَّة القزمة، فإن كتلة هذه المنطقة الزائدة تتناسب أيضًا مع كتلة المجرَّة القزمة. لذا فإن قوة السحب على المجرَّة القزمة، التي تتناسب مع حاصل ضرب كتلتَي المجرَّة القزمة والزيادة في الكثافة، تتناسب بالتالي مع «مربع» كتلة المجرَّة القزمة، ويتناسب تباطؤ المجرَّة القزمة مع كتلتها. وبذلك، فإن المجرَّة الساقطة الأكثر ضخامة ستتأثر أكثر بهذه الظاهرة، مما يؤدي إلى تعديل مدارها سريعًا.

إذا لم يكن هناك احتكاكٌ ديناميكي، فستقترب المجرة من مركز الهالة، ثم تعود إلى الخارج لما يقارب نصف قطرها المداري الأصلي، لكنها لن تصل تمامًا إلى أقصى نصف قطر مداري، لأن المادة الساقطة الأخرى ستكون قد زادت من الكتلة الداخلية إلى أقصى نصف قطر مداري منذ أن كانت هناك آخر مرة، وسيكون لديها طاقةٌ كافية للوصول إلى أقصى نصف قطر مداري. أما إذا تعرَّضَت المجرة القزمة للاحتكاك الديناميكي بدرجة كبيرة، فستتوقف عن الحركة نحو الخارج قبل أن تصل إلى أقصى نصف قطر مداري. وسيؤدي الاحتكاك الديناميكي إلى أن يصبح كل نصف قطر انعكاسي أصغر من سابقه؛ وفي النهاية، وفقًا لهذا التفسير، سينتهي الحال بالمجرة القزمة بالسكون في مركز الهالة. وهذا يعني أن الهالة أو المجرة الموجودة في مركزها، قد التهمَت المجرة القزمة.

المد والجزر الكوني

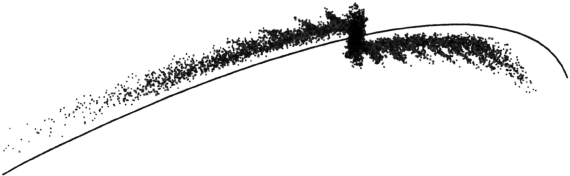

مع انخفاض كتلة المجرَّة القزمة، يضعف مجال جاذبيتها، مما يؤدي إلى تقارب النقاط التي تتحرر عندها الجُسيمات وتبدأ في الدوران المستقل باتجاه مركزها. يؤدي هذا إلى حلقةٍ مُفرغة من فقدان الكتلة؛ حيث تصبح المجرَّة القزمة أصغر حجمًا مع ازدياد طول ذيول المد والجزر. في مرحلةٍ معيَّنة، تصل النقاط التي تتحرر عندها الجُسيمات إلى مسافةٍ شديدة القرب من المركز، مما يسمح بتدفق أعدادٍ كبيرة من النجوم وجُسيمات المادة المظلمة إلى ذيول المد والجزر. بلغَت مجرَّة القوس القزمة هذه المرحلة منذ فترة، وأصبحَت ذيول المد والجزر الخاصة بها تلتفُّ حول المجرَّة مرةً واحدة على الأقل وربما مرتَين.

أتاحت قياسات ألوان ملايين النجوم وسطوعها إمكانية تحليل توزيع كثافتها ضمن أغلفتها الكروية المتمركزة حول الشمس. وقد كشفَت النتائج عن وجود حيود ومناطق ذات كثافة زائدة. في الواقع، تحتوي هذه الحيود والمناطق الزائدة الكثافة على ما لا يقل عن نصف نجوم الهالة النجمية. ومن المحتمل أن تكون الهالة النجمية قد تكوَّنَت بالكامل من تياراتٍ مدِّيةٍ جزرية أُزيلَت من المجرات القزمة والعناقيد الكروية. عند دخول بعض هذه الأجسام إلى مجرتنا لأول مرة، ربما كانت تمتلك كتلةً كافية لتخضع لتأثير الاحتكاك الديناميكي بدرجةٍ كبيرة. لكن مع استمرار دورانها، تسبَّبَت قوى المد والجزر في تفكك المزيد من هالات المادة المظلمة المحيطة بها، حتى وصلَت إلى نقطة انخفضَت فيها كُتلُها إلى ما دون العتبة اللازمة لحدوث احتكاكٍ ديناميكي مؤثِّر. على الرغم من ذلك، استمر التجريد المدِّي الجزري بلا توقف، مما أدى في النهاية إلى تفكُّكها بالكامل دون أن تصل إلى مركز المجرة.

التطور الكيميائي

تكوَّنَت جميع العناصر الأثقل من الليثيوم تقريبًا منذ تشكُّل المجرة، وخلال عملية تكوينها، استمرت ولادة النجوم داخل المجرة. لذا، توفِّر النجوم بمختلف أعمارها سجلًّا أحفوريًّا لكيفية تطوُّر محتوى العناصر الثقيلة في الوسط البينجمي. علاوةً على ذلك، نظرًا لأن النجوم القديمة عادةً ما تكون سرعاتها عشوائية أكبر، فإن تركيبها الكيميائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحركيتها.

يصعب تحديد عمر نجمٍ فردي؛ حيث يتطلب ذلك معرفةً دقيقة بكتلته وإضاءته ومحتواه الكيميائي، كما يُعد تحديد الكتلة تحديدًا مهمة شاقة. لهذا السبب، يُفضِّل الفلكيون استخدام التركيب الكيميائي، الذي يسهُل قياسه، كمؤشرٍ بديل على عمر النجم.

تُعد المستعرات العظمى أهم المساهمين في إثراء الوسط البينجمي بالعناصر الثقيلة. في الفصل الثالث، تحت عنوان «النجوم المتفجرة»، رأينا أن هناك نوعَين أساسيَّين مختلفَين من المستعرات العظمى؛ المستعرات العظمى المنهارة اللُّب، التي تمثل نهاية حياة النجوم الضخمة (التي تزيد كتلتها على ثماني كتل شمسية)، والمستعرات العظمى الناتجة من الاضطرام، التي تحدث عندما يكتسب القزم الأبيض كمية كبيرة جدًّا من المادة من نجمٍ مرافق. نظرًا لأن أعمار النجوم الضخمة قصيرة، فإن انفجارات المستعرات العظمى المنهارة اللُّب تحدث بعد فترةٍ وجيزة (نحو ١٠ ملايين سنة) من تكوُّن النجوم، بينما قد تستغرق عملية تطور النجم إلى قزمٍ أبيض ثم تراكم المادة الكافي لحدوث المستعرات العظمى الناتجة من الاضطرام قرابة مليار سنة. لذلك، خلال أول مليار سنة من عمر المجرة، كان الوسط البينجمي ثريًّا فقط بالمستعرات العظمى المنهارة اللُّب.

تضم كل مجموعةٍ نجميةٍ نطاقًا واسعًا من وفرة الحديد بالنسبة إلى الهيدروجين. قد يُفترض أن النجوم التي تمتلك نِسبًا منخفضة من الحديد إلى الهيدروجين قد تكوَّنَت قبل تلك التي تمتلك نِسبًا عليا. لكن هذا الاستنتاج ليس دقيقًا دائمًا؛ ففي المراحل الأولى من تطوُّر المجرة، كان تحوُّل الغاز البينجمي إلى نجومٍ أكثر سرعةً بالقرب من مركز المجرة مقارنةً بالأطراف، ونتيجةً لذلك، ارتفعَت نسبة العناصر الثقيلة بوتيرةٍ أسرع في المركز مقارنةً بالمناطق الخارجية. لذا، فإن قيمةً معينة لنسبة الحديد إلى الهيدروجين قد تحقَّقَت في وقتٍ أبكر عند أنصاف الأقطار الصغيرة مقارنةً بأنصاف الأقطار الكبيرة، وقد يكون نجمٌ ذو نسبة حديد إلى هيدروجين منخفضة قد تشكَّل بالقرب من مركز المجرة في وقتٍ مبكر من عمر المجرة، أو في وقتٍ أحدث عند أنصاف أقطار كبيرة.

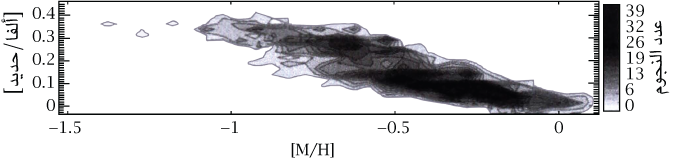

توفر قيمة نسبة المغنيسيوم إلى الحديد للنجم درجة من التمييز بين هذه الاحتمالات؛ فإذا كانت نسبة المغنيسيوم إلى الحديد مرتفعة، فلا بد أن النجم قد تشكَّل في أول مليار سنة من عمر المجرة، وفي ذلك الوقت لم تكن القِيَم المنخفضة لهذه النسبة قد تحقَّقَت إلا عند أنصاف أقطار كبيرة؛ لذا فإن نجمًا ذا نسبة مرتفعة أو معتدلة لا بد أنه قد تشكَّل على مسافةٍ بعيدة داخل المجرة.

تتمتع النجوم المُعززة بعناصر ألفا بسرعاتٍ عشوائيةٍ كبيرة، وتمتد أبعد عن مستوى المجرة من النجوم ذات الوفرة الطبيعية. تتفق البيانات مع القرص السميك الذي يتكون من نجومٍ مُعززة بعناصر ألفا، والقرص الرقيق الذي يتكون من نجوم ذات وفرة طبيعية.

بالنظر إلى الروابط الوثيقة بين وقت الميلاد ومكانه، والتركيب الكيميائي، والحركة الحالية لنجوم القرص، نجد أنه من المفيد للغاية نمذجة التطور الكيميائي والديناميكي معًا. في مثل هذه النماذج، تُولد النجوم بمعدلٍ ما عند كل نصف قطر من الغاز البينجمي المحلي، وتُثري هذا الغاز بالمغنسيوم والكالسيوم بعد فترةٍ قصيرةٍ من تكوينها، وبالحديد بعد نحو مليار سنة. تُولد النجوم على مداراتٍ دائرية تقريبًا، وتنجرف تدريجيًّا إلى مدارات أكثر لا مركزية ومائلة. يُستنزف الغاز بين النجوم عند كل نصف قطر بسبب تكوين النجوم والاندفاع كريحٍ مجرِّية للغاز الذي تسخِّنه المستعرات العظمى. ويتعزَّز بتراكم الغاز بين المجرات. تدفع البنية الحلزونية الغاز المكون للنجوم ببطء إلى الداخل، حاملةً العناصر الثقيلة معه. الهدف من هذا النموذج هو إعادة إنتاج الحركات المرصودة للنجوم كدالَّة للموقع، والارتباطات المرصودة بين التركيب الكيميائي والحركات. ويمثل هذا حاليًّا مجالًا نشطًا من مجالات البحث.

الخزان العظيم

يمكن الكشف عن الهيدروجين الذري بين المجرات من خلال امتصاصه لفوتونات «لايمان ألفا» التي تصل إلينا من النجوم الزائفة البعيدة (الفصل الرابع). نظرًا لأن ضوء النجوم الزائفة الأبعد قد استغرق معظم عمر الكون للوصول إلينا، فإنه يعكس طبيعة الفضاء بين المجرات عَبْر مختلف العصور الكونية. ولذلك فإن قياسات خط لايمان ألفا تتيح لنا تتبع الكثافة الكونية للهيدروجين عَبْر الزمن. في أول مليار سنة، كانت كثافة الهيدروجين مساويةً تقريبًا لكثافة المادة العادية المستنتَجة من إشعاع الأمواج الصغرية للخلفية الكونية، ولكن مع مرور الوقت انخفضَت كثافة الهيدروجين، وهي الآن أقل من واحد في المائة من الكثافة المتوقعة للمادة العادية. تؤكد عمليات البحث عن انبعاث ٢١سم من الهيدروجين الذري بين المجرات القريبة أن هناك كميةً قليلةً جدًّا من الهيدروجين بين المجرات في الوقت الحالي.

التفسير الطبيعي لهذه النتيجة هو أن مخزون الكون من الهيدروجين قد استُهلك في تكوين النجوم والمجرات، ولكن الدراسات التي أُجريَت على المجرات القريبة تُظهر أنها لا تحتوي على كميةٍ كافيةٍ من المادة العادية لجعل هذا التفسير مقبولًا. أما التفسير الأكثر قبولًا فهو أن المادة المفقودة «موجودة» في الفضاء بين المجرات، ولكنها ساخنة جدًّا لدرجة أنها متأينة بالكامل، مما يجعل من المستحيل اكتشافها باستخدام أي خط طيفي للهيدروجين.

يُعد البحث عن خطوط الامتصاص في طيف جِرمٍ سماوي يقع في الخلفية هو الطريقة الأكثر دقة لاكتشاف الغاز (كما ذكرنا للتو).

يعتمد أفضل نطاقٍ موجي لفحص خطوط الامتصاص على درجة حرارة الغاز المراد دراسته؛ إذ ينبغي أن يتضمن النطاق الموجي فوتوناتٍ تمتلك طاقةً كافية لتحفيز الأيونات من حالتها الأرضية إلى حالة الإثارة، وعند درجات الحرارة المرتفعة، تبقى فقط الإلكترونات المرتبطة بقوة ضمن الأيونات، ولا يمكن إثارة هذه الأيونات إلا بواسطة فوتوناتٍ عالية الطاقة.

محركات التشكيل

تؤثِّر نسبة كتلة الانتفاخ إلى القرص تأثيرًا واضحًا في شكل المجرة، خاصةً عندما يُنظر إلى القرص من الحافة. كما أنها تؤثِّر في تماسك المجرة؛ لأن الانتفاخ الذي يتمتع بسطوعٍ معين يميل إلى أن يكون أكثر كثافة من القرص المقابل.

وأخيرًا، تتأثر بنية المجرة بشكلٍ كبير بإضاءتها؛ لأن الإضاءة مرتبطة بكتلة النجوم فيها، التي بدورها ترتبط بسرعات النجوم وجُسيمات المادة المظلمة. ومن ثَم، فإن الإضاءة مرتبطة بدرجة الحرارة الفيريالية لها. فللمجرة المضيئة والكبيرة درجةُ حرارة فيريالية عالية، مما يجعل من الصعب على المستعرات العظمي دفع الغاز خارجها. وعلى العكس، يسهُل على المستعرات العظمي دفع الغاز خارج المجرة المنخفضة الكتلة والمنخفضة الإضاءة. وبما أن الغاز البارد اليوم هو ما يُشكِّل نجوم الغد، فإن دفع الغاز خارج المجرة في وقتٍ مبكر يقلل من نسبة النجوم إلى المادة المظلمة، ويُعتقد أن هذا هو السبب في أن المجرات المنخفضة الإضاءة تمتلك نسبًا عاليةً من كتلة المادة المظلمة إلى كتلة النجوم.

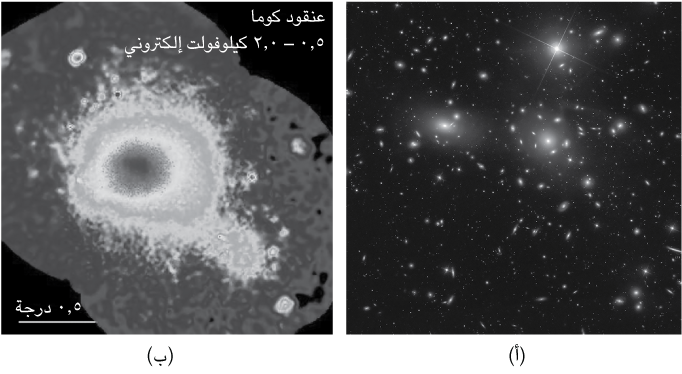

تتجاوز درجات الحرارة الفيريالية للعناقيد الغنية درجة الحرارة التي يمكن أن تُسخِّن إليها المستعرات العظمى الغاز بين النجوم. لذا، لا يمكن أن تكون أي مادة عادية قد طُردت من هذه المناطق منذ الانفجار العظيم، ويجب أن تكون نسبة كتلة المادة العادية إلى المادة المظلمة هي النسبة الكونية. وضمن حدود الأخطاء التجريبية، وُجد أن هذا هو الحال بالفعل.

لا تستطيع المجرات التي تدور داخل العنقود اكتساب الغاز بين المجرات عَبْر التبريد؛ ولذلك نادرًا ما تُشكِّل أعدادًا كبيرةً من النجوم. أما المجرات التي تمتلك أقراصًا غازية باردة وقابلة لتشكيل النجوم، فإنها تستمر في السقوط داخل العناقيد الغنية، وتُواصل تكوين النجوم بمعدلٍ متناقصٍ حتى تستنفد مخزونها من الغاز البارد. خلال هذه المرحلة، تُعرف هذه المجرات ﺑ «المجرات الحلزونية الضامرة». وبمجرد أن تتوقف عن تكوين النجوم، تتحول هذه المجرات الحلزونية الضامرة إلى مجراتٍ عدسية؛ حيث تصبح أقراصها النجمية بقايا متحجرة لأقراص الغاز التي كانت تشكِّل النجوم في السابق.