النص ومشكلات السياق

يُعدُّ تأويل النصوص الدينية — القرآن والحديث النبوي الشريف — من أهم آليات الخطاب الديني، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، في طرح مفاهيمه وأفكاره وتَصوُّراته. والتأويل الحقيقي، المنتج لدلالة النصوص، يَتطلَّب اكتشاف الدلالة من خلال تحليل مستويات السياق. لكن الخطاب الديني غالبًا ما يتجاهل بعض هذه المستويات، إن لم يتجاهلها جميعًا في حُمَّى البحث عن دلالة مُحدَّدة مسبقًا. ويرتد هذا التجاهل في جانبٍ منه إلى عدم الوعي بقوانين تَشكُّل النصوص اللغوية، كما يرتد في جانب آخر، إلى اعتبار النصوص الدينية نصوصًا مُفارِقة لسواها من النصوص اللغوية مُفارَقة تامَّة أو شبه تامَّة. وسواء كان تجاهُل السياق راجعًا إلى تلك الأسباب، أم كان راجعًا إلى سواها، فالذي لا شك فيه أن الكشف عن ظاهرة إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني يُعَد خطوة ضرورية لتأسيس وَعْي علمي بالنصوص الدينية وبقوانين إنتاجها للدلالة. وهذا هو الهَمُّ المُلِحُّ الذي يجب علينا أن نَتوجَّه إليه إنقاذًا لوعينا العام من الانعزال عن حركة التاريخ، والتقوقع داخل أسوار الماضي، الذي مهما بلغ بهاؤه وضياؤه فقد مضى وانتهى.

لذلك يهتم هذا البحث بالكشف عن هذه الظاهرة في بنية الخطاب الديني أولًا، وبالكشف عن آثارها الفكرية والاجتماعية ثانيًا. لذلك تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أقسام: يهتم القسم الأول ببيان أوجُه التماثل بين النصوص الدينية والنصوص غير الدينية من حيث قوانين التكَوُّن والبناء وإنتاج الدلالة. لكن التماثل لا يعني التطابق؛ لأن للنصوص الدينية سماتها وملامحها الخاصة، وللنصوص الدينية الإسلامية سماتها وملامحها المتميزة تحديدًا. أما القسم الثاني فيرصد الكيفية التي يتجاهل بها الخطاب الديني إشكاليات السياق في تحليلاته وتأويلاته.

يتم هذا الكشف من خلال التركيز على موضوعين أساسيين من موضوعات الخطاب الديني: الأول منهما هو التفسير العلمي للنصوص الدينية، وهو الموضوع الكاشف عن إهدار السياق الثقافي. أما الموضوع الثاني فهو موضوع «الحاكمية»، وهو الموضوع الكاشف عن إهدار السياق التاريخي — سياق أسباب النزول — إلى جانب إهداره للسياق السَّرْدي اللغوي للنصوص موضوع التأويل. وأخيرًا يهتم القسم الثالث ببيان الأثر الفكري، والاجتماعي والسياسي، لتجاهل الخطاب الديني لهذا المستوى أو ذاك من مستويات السياق.

وللخطاب الديني تأثيره الذي لا يمكن تجاهُلُه أو إنكاره في تَشكيل بنية الوعي. ليس لدى المواطن العادي فحسب، بل — وهذا هو الأخطر — لدى عدد لا يُستهان به من الصَّفوة المثقَّفة والمؤثِّرة في مجالات الإعلام والتربية والتعليم بصفة خاصَّة. لذلك لا يمكن مناقشة مسألة إهدار السياق دون الكشف عن التأثيرات الضارة الناجمة عنه.

١

ليست النصوص الدينية نصوصًا مُفارِقة لبنية الثقافة التي تَشكَّلت في إطارها بأي حال من الأحوال. والمصدر الإلهي لتلك النصوص لا يلغي إطلاقًا حقيقة كونها نصوصًا لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاريخي والاجتماعي. ما هو خارج اللغة وسابق عليها — أي الكلام الإلهي في إطلاقيته — لا يَمُتُّ لنا نحن البشر بصلة، بالإضافة إلى أننا لا نمتلك الأدوات المعرفية ولا الإجرائية لاخضاعه للدرس؛ لذلك لا يمكننا إنتاج خطاب علمي حوله، وأي حديث عن الكلام الإلهي خارج اللغة شأنه أن يجذبنا، شِئْنا ذلك أم أبينا إلى دائرة الخرافة والأسطورة.

وإذا كان للأسلاف عُذْرُهم في تَناوُل إشكالية النص من منظور البحث عن حقيقة الكلام، فإن المُحْدَثين يرتكبون جرمًا إذا ظَلُّوا يدورون في فلك الأسئلة الدينية المطروحة في التراث، ويتحول الجرم إلى خيانة للوعي إذا تم تَبنِّي هذا الموقف أو ذاك من مواقف الأسلاف، لقد وصل عبد القاهر الجرجاني إلى حقيقة أساسية وهو بصدد البحث عن وجوه «إعجاز» القرآن الكريم. وإذا كان البحث عن وجوه الإعجاز هو في حقيقته بحث عن خصوصية النص في علاقته بالنصوص الأخرى في الثقافة، فإن الحقيقة التي وصل إليها عبد القاهر لها مَغزاها الهام بالنسبة لنا اليوم.

لقد وصل عبد القاهر إلى أن دراسة الشعر، أو النصوص الأدبية عامَّة، واكتشاف قوانين تشكيلها وكيفية إنتاجها للدلالة، مدخل ضروري لا غنى عنه لدراسة النصوص الدينية. والذين يُهوِّنون من قدر الشعر ومن قدر العلوم اللغوية التي تُعَد أدوات لدراسة الشعر إنما يُغلقون الباب في الواقع عن دراسة القرآن ذاته وفهمه. هكذا يتعامل عبد القاهر مع القرآن نصًّا لغويًّا لا يختلف عن غيره من النصوص إلا في درجة استثماره القصوى للقوانين العامة المُنتِجة للنصوص. إن الصادَّ عن دراسة الشعر، بالتهوين من شأنه وعن دراسة قوانين اللغة وآلياتها المُنتِجة للنصوص، هو في الحقيقة يصد نفسه ويصدنا عن اكتشاف الخصائص المُميِّزة للقرآن عن غيره من النصوص؛ أي يصدنا عن معرفة إعجازه:

وليس علم الشعر وعلوم اللغة — فيما يرى عبد القاهر — مجرد علوم مساعِدة لفهم القرآن فحسب، بل هي عُلوم ضرورية لا غنى عنها. هذا هو الذي يُميِّز عبد القاهر عن مُجمَل التراث، الذي صنف العلوم تصنيفًا تراتبيًّا في الغالب. يقف عبد القاهر — رغم أشعريته — عند تعريف القرآن بأنَّه كلام، شأن كل كلام، يتم إنتاجه وفقًا للقوانين العامة المُنتِجة للكلام. إنه — بلغتنا المعاصرة التي لا نظن أن عبد القاهر يمكن أن ينفر منها لو كان معاصرًا — نص لغوي شأن غيره من النصوص اللغوية، لا يمكن فهمه أو تحليله، كما لا يمكن اكتشاف قوانينه الذاتية، إلا من خلال اكتشاف تلك القوانين العامة، قوانين إنتاج النصوص في لغة مُحدَّدة، وفي إطار ثقافة بعينها:

هكذا يُحدِّد عبد القاهر لا مجرد أهمية اكتشاف قوانين النصوص، بل جوهريتها بالنِّسبة للدين والعقيدة؛ أنها تحسم كثيرًا من الفساد «فيما يعود إلى التنزيل»، كما أن العلم بتلك القوانين يُصلِح أنواع الخلل «فيما يتعلق بالتأويل». واستخدام عبد القاهر في هذا السياق لمُصطلَحَي «التنزيل والتأويل»، اللَّذَين يشيران إلى أهم جانبين من جوانب النص الديني، يدل على وَعْيِه بأن مشكلات الخلاف الأيديولوجي حول فهم النصوص الدينية ترتدُّ إلى عدم الوعي بالقوانين الكلية المُنتِجة للنصوص بصفة عامة. ومما يؤكد هذا الوعي عند عبد القاهر قوله — في النص السابق كذلك — إن العلم بتلك القوانين «يُؤمِّن» الباحث من المغالطة في الدعوى، كما يُؤمِّنه من المكابرة في الرجوع إلى الحق — الهدى — إذا استبان له. وبعبارة أخرى: يرى عبد القاهر أن العلم بتلك القوانين من شأنه أن يَعْصِم الباحثَ من الانخراط في إنتاج الأيديولوجيا، ويؤهله لإنتاج خِطَاب علمي عن النصوص الدينية.

وإذا كان عبد القاهر قد وقف من اكتشاف قوانين تَكوُّن النصوص عند حدود قوانين النحو، ونحو الجملة فقط، فإن هذا لا يُقلِّل بأي حالٍ من الأحوال من قيمة إنجازه في سياقه التاريخي، ولا يقلل من مَغزاه بالنسبة لإشكاليات خطابنا الديني في تأويله الأيديولوجي للنصوص الدينية، وعلينا ألا ننسى أن «قوانين النحو» التي اعتبرها عبد القاهر قوانين كلية ليست قوانين النحو «المعياري» التي تتوقف عند حدود الصواب والخطأ، بل هي بالأحرى القوانين المنظِّمة للكلام، والمحدِّدة للإمكانيات غير المحصورة لتَعدُّد الأساليب. إنها بعبارة عبد القاهر: «قوانين النَّظْم». وإذا كان عبد القاهر قد وقف عند حدود الجملة، فلا تثريب عليه، وعلينا نحن أن نتحرك إلى مستوى النص، مُتجاوِزِين عبد القاهر في دلالته، مُستَلْهِمِين مَغزى إنجازه بالنسبة لهمومنا الراهنة.

(١-١) ولأننا مُعنِيُّون هنا بإشكاليات السياق في بناء النص وفي إنتاجه للدلالة؛ أي على مستوى التنزيل والتأويل، نَتوقَّف عند أهم مستويات السياق. إن كلمة «السياق»، وإن كانت مُفرَدة من حيث الصيغة اللغوية، تدل على تَعدُّدِيَّة هائلة لا أظن أنه قد تم حصرها حتى الآن في مجال دراسة النصوص. إن النصوص ذاتها تتنوع تنوعًا هائلًا في إطار اللغة الطبيعية وحدها، وتزداد ثراءً وتنوعًا إذا انتقلنا إلى مجال النصوص الثقافية؛ أي النصوص بالمعنى السميوطيقي. لذلك نكتفي هنا بالتوقف عند مستويات السياق المشتركة والعامة جدًّا، مثل السياق الثقافي الاجتماعي، والسياق الخارجي (= سياق التخاطب)، والسياق الداخلي (= علاقات الأجزاء) والسياق اللغوي (تركيب الجملة والعلاقات بين الجمل)، وأخيرًا سياق القراءة أو سياق التأويل.

ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن التوقف عند تلك المستويات العامة جدًّا للسياق، وهي المستويات التي تتعلق بأي نص لغوي لا يعني إغفال الطبيعة النوعية الخاصة لكل نوع من أنواع النصوص؛ وذلك لأن النوع في ذاته — النص الأدبي مثلًا، وما يتفرع عنه من أنواع أدبية، النص الشعري، النص القصصي، النص الروائي … إلخ — يُمثِّل مستوًى من مستويات السياق على درجة عالية من التعقيد والإشكالية. إننا نكتفي هنا بالوقوف عند بعض — أؤكد بعض — المستويات العامة للنص اللغوي؛ لأننا مَعنِيُّون بصفة أساسية بالنص الديني وبتحديد مستويات السياق التي يغفلها — أو يتجاهلها — الخطاب الديني في تأويلاته.

الثقافي يستدعي الاجتماعي بما هو مؤسس عليه، وإن كان له استقلاله وسياقه وقوانينه المستقلة نسبيًّا عنه، ونقصد بالسياق الثقافي للنصوص اللغوية كل ما يُمثِّل مرجعية معرفية لإمكانية التواصل اللغوي. وبعبارة أخرى إذا كانت اللغة تمثل مجموعة القوانين العرفية الاجتماعية بدءًا من المستوى الصوتي وانتهاء بالمستوى الدلالي فإن هذه القوانين تستمد قدرتها على القيام بوظيفتها من الإطار الثقافي الأوسع بالمعنى الذي شَرحْنَاه. لذلك لا يكفي المتكلم — وكذلك المتلقي — معرفة قوانين اللغة لضمان نجاح عملية التواصل، فلا بد بالإضافة إلى ذلك من أن يكون كلاهما مُنخرِطين في إطار حياتي معيشي يمثل لهما مرجعية التفاهم والتواصل. هذه المرجعية المعرفية هي الثقافة بكل مواضعاتها وأعرافها وتقاليدها، وهي التي تَتجلَّى في اللغة وقوانينها بطريقة لم يتمكن «علم اللغة الاجتماعي» — رغم إنجازاته الهامة — من رصدها رصدًا دقيقًا بعدُ.

ومن الضروري هنا التفرقة في الثقافة بين المعرفي والأيديولوجي، حيث يمس المعرفي مستوى الاتفاق العام، مستوى الحقائق اليقينية في الثقافة المَعنية في مرحلة تاريخية محدَّدة. وليس مُهمًّا أن تكون تلك الحقائق من ذلك النوع «العلمي» التجريبي؛ أي القابل للتثبت منه بصرف النظر عن المكان والزمان، فحديثنا هنا عن حقائق ثقافية نسبية بالضرورة ومُتغيِّرة بتغَيُّر وعي الجماعة.

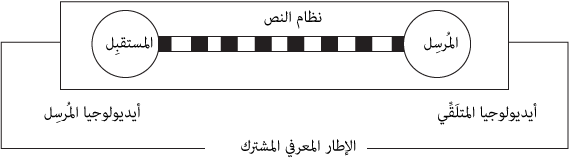

المعرفي بالمعنى الثقافي إذن هو الوعي الاجتماعي العام، بصرف النظر عن اختلاف الجماعات الناتج عن اختلاف المَواقع الاجتماعية، في حين أن الأيديولوجي هو وعي الجماعات المرتهن بمصالحها في تعارُضِها مع مَصالح جماعاتٍ أخرى في المجتمع. إذا صحَّت هذه التفرقة — الإجرائية إلى حد كبير — يمكن القول إن المعرفي يُمثِّل المشترَك في عملية التفاهم المتضمنة في أي اتِّصَال لغوي؛ أي هو الذي يجعل الاتصال ممكنًا، وعنه تَتولَّد الدلالة. إنه قناة الاتصال السيمانتيكية، والسابقة على وجود أطراف الاتصال.

أما الأيديولوجي فيمثل عصب الرسالة المتضمنة في أي اتصال لغوي في مجال النصوص، نستثني بالطبع النصوص العلمية التي تسعى إلى استبدال معرفة جديدة مُبَرْهَن على مصداقيتها بالمعرفة السائدة.

وليس معنى أن الأيديولوجي يمثل عصب الرسالة أنه يطغى طغيانًا حادًّا على المعرفي؛ إذ يظل المعرفي بمثابة محور الفعالية لتحقق الأيديولوجي في النص. وإذا كان المعرفي في النصوص العلمية يهيمن على الأيديولوجي حتى يكاد يتلاشى تمامًا في نصوص المعادلات الرياضية مثلًا، فإن النصوص التي يهيمن فيها الأيديولوجي على المعرفي هي النصوص الدعائية كالإعلانات، والهتافات وما أشبه ذلك. في النصوص العلمية الحقة يتم التضحية بالنظام اللغوي تمامًا، عن طريق استبدال نظام رمزي آخَر به، في حين تعتمد نصوص الدعاية على استثمار كل أو معظم الجوانب المعرفية الوضعية للنظام اللغوي.

والسبب في ذلك الاهتمام في العلم بنقاء الرسالة وبدقة الدلالة، بينما يكون التركيز في النصوص الدعائية على «سلب» المُتلقِّي أيَّة فعالية نقدية. وبين هذين النمطين المتقابلين من النصوص يقع النص اللغوي الاتصالي الحقيقي، حيث يكون النظام اللغوي بمثابة قناة الاتصال التي تمثل المعرفي. في حين تتجلى الأيديولوجيا من خلال نظام النص.

الفرق بين «النظام اللغوي» و«نظام النص» هو المُحدِّد للرسالة، وهو نابِع أساسًا من أيديولوجية المرسل. ومن ناحية المُتلقِّي يمثل النظام اللغوي ما يمكن أن نطلق عليه «الإطار التفسيري» للرسالة، في حين يمثل نظام النص — أعني دلالة هذا النظام — ما يمكن أن نطلق عليه «محور التقييم» حيث تتدخل أيديولوجية المتلقي للحكم والتقييم. ويمكن إبراز النموذج الاتصالي على النحو التالي:

والسؤال الآن: هل يمكن فَهْم النصوص الدينية — والقرآن خاصَّةً — خارج إطار السياق الثقافي المعرفي للوعي العربي في القرن السابع؟ اللغة التي تُمثِّل شفرة الرسالة في النصوص الدينية هي الإجابة عن السؤال، بشرط الوعي أنها ليست وعاءً خاليًا، أو مُجرَّد أداة تواصُل مُحايِدة. لكن للنصوص لغتها الخاصة، أو شفرتها الثانوية، داخل نظام اللغة العام. ومن خلال هذه اللغة الثانوية تطرح النصوص الدينية العقيدة (= الأيديولوجية) الجديدة، وهي العقيدة التي يحاول بها النص إعادة تشكيل وعي المُتلقِّي. لكن حتى هذه العقيدة الجديدة لا تكون عقيدةً جديدةً تمامًا، فالنص الديني يَنحاز في النهاية لأيديولوجية لها بذورها أو إرهاصاتها الجنينية في الثقافة.

لا يمكن في حالة النص القرآني مثلًا تجاهُل الحنيفية بوصفها وعيًا مضادًّا للوعي الوَثَنِي الذي كان سائدًا ومسيطرًا، كما لا يمكن بالقَدْر نفسه تجاهُل أهمية النص الشِّعري للشعراء الصعاليك بوصفه يُمثِّل مُحاوَلة لإنتاج نص نقيض للنص الشعري المُهيمِن، ومعنى ذلك أن النص يمثل في جانب منه جزءًا من بنية الثقافة، لكنه ليس مُجرَّد عاكس مرآوي لها، بل الأحرى القول إنه يساهم ببنيته اللغوية الخاصة — أي بآلياته المُتميِّزة بوصفه نصًّا — ينقل الثقافة من مستوًى من مستويات الوعي إلى مستوًى أعلى.

ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن تَحقُّق هذه المهمة مُرتهن بمدى تَقبُّل الجماعة للنص، وهو أمر لا يتم بانعزال عن علاقات الصراع الاجتماعي الذي تُحرِّكه في الأساس تناقضات المَصالح.

وفيما يتعلق بالنصوص القصصية الشفاهية يمكن القول إن التناصَّ معها اعتمد على آلية الاستيعاب وإعادة التوظيف من خلال سياق يعيد تأويلها تأويلًا ناطقًا بأيديولوجية النص. أما الموقف من النصوص الدينية فقد اعتمد آلية الانتقائية التي تقبل الأجزاء وتعيد توظيفها وتأويلها، أما الأجزاء المرفوضة فتم تصنيفها في خانة الانحراف، أو التحريف، الناتج عن الضلال. ومن السهل على النص أن يقوم بالتأويل والتصنيف اعتمادًا على أنه نَصٌّ نابعٌ من المصدر نفسه، وأن إحدى مَهامِّه من ثَمَّ تصويب الانحرافات التي أحدثها البشر في أصوله السابقة.

وإذا كان التركيز على المُتلَقِّي، أصبحت مهمة النص، الإفهام والبيان، واندرج النص في عِداد النصوص «التعليمية» بمستوياتها المختلفة. وفي حالة التركيز على الشفرة غالبًا ما يكون انتماء النص إلى مجال النصوص الأدبية. وعلينا أن نضع في الاعتبار دائمًا أن التصنيف يكون على سبيل التغليب الذي يبرز عنصرًا على حساب العناصر الأخرى؛ لأن العناصر الأخرى موجودة أبدًا في كل أنماط النصوص، وإن كان حضورها بالنسبة للعنصر البارز يكون شاحبًا إلى حدٍّ ما.

في حالة النص القرآني يمكن القول بصفة عامة إن سياق التخاطب الأساسي فيه. وهو أهم مستويات السياق الخارجي، يجعل محور الخطاب أعلى/أدنى، وعلى أساس هذا المحور تَتحدَّد «التعليمية» بوصفها سِمةً أساسيةً للنص. يؤكد هذه السمة أن محور التركيز غالبًا هو المتلقي، وإن لم يمنع هذا من وجود المتكلِّم بشكل يطغى على المُخاطَب في بعض الأجزاء.

وإذا كان النص القرآني قد حدَّد طبيعته الخاصَّة بوصفه رسالةً، فإن هذه الطبيعة تستوعبُ كِلا البُعدين السابقين؛ التعليمية والتركيز على المُخاطَب. نتحاشَى حتى الآن الحديث عن طبيعة النص الديني وخصائصه، خَشْية الوقوع في صيغة «المُخالَفة التامَّة» التي يصدر عنها الخطاب الديني غالبًا.

لكن السياق الخارجي — سياق التخاطب — بالنسبة للنص القرآني لا يرتهن فقط في البُعدين السالِفَين اللَّذَيْن يتشابه بهما مع غيره من النصوص التي تَنتمي للمجال نفسه. للقرآن سياق خارجي أَعْقدُ من حيث تاريخ تَكوُّنه من جهةٍ، ومن حيث تَغيُّر طبيعة المُخاطَب/المُخاطَبِين من جهة أخرى. ويمكن أن نطلق على السياق الخارجي الخاص بالنص الديني الإسلامي اسمًا مأخوذًا من وصف النص لنفسه بأنه «تنزيل»، فنُطْلِق عليه «سياق التنزيل». من المعروف أن النص القرآني نص مُجزَّأ؛ أي، نص تَكوَّن في فترة زمنية تَربو على العشرين عامًا، وارتبطَت أجزاء كثيرة منه لحظةَ تَولُّدها بسياق يُطْلَق عليه في الخطاب الديني «أسباب النزول». هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى تَعدَّدَت مستويات الخطاب، بل وتَعدَّدت لغاته الثانوية بالطبع، نَتيجةً للتَّحوُّل الذي حدَث في حال المُخاطَبِين خلال البضع والعشرين سنة التي تَكوَّن النص خلالها.

لقد تَحوَّل البعض على مستوى العقيدة من الوثنية إلى الإسلام، وكان من الطبيعي أن يَستجيب النص لتَغيُّر أحوال المُخاطَبين، خاصَّةً تلك التي تَسبَّب فيها هو بطبيعته الخاصَّة. بالإضافة إلى ذلك انضم إلى قائمة المُخاطَبين مَن يُطْلَق عليهم اسم «أهل الكتاب». وهو مُصطَلَح يشير إلى اليهود بصفة خاصَّة، ثم دخل في مدلوله تدريجيًّا نصارى اليَمَن بصفة خاصَّة. لقد تم تناوُل هذا السياق، سياق التخاطب، في عِلْم «المكي والمدني» من علوم القرآن، وهو العلم الذي يتناول الخصائص الأسلوبية واللغوية التي تُميِّز الخطاب القرآني في مرحلتي الدعوة الإسلامية.

ولا تقتصر مستويات السياق الخارجي على مُعطَيات «أسباب النزول» و«المكي والمدني» فقط، بل تَمتدُّ في بنية الخطاب القرآني ذاته إلى مستويات أشدَّ تركيبًا. هناك على سبيل المثال سياق المُخاطَب الأول، محمد، وهو سياق مُتعدِّد في بين التهدئة والتثبيت؛ تثبيت الفؤاد بحسب التعبير القرآني، وبين اللَّوم والعتاب والتقريع والتهديد أحيانًا.

وهناك سياق أزواج النبي بين المَدْح واللوم والتعنيف، ثم هناك أخيرًا سياق مُخاطَبة النساء المُغايِر لسياق مُخاطَبة الرجال رغم الجمع بينهما في سياقٍ واحد في كثير من الأحيان. من تلك الزاوية الأخيرة يُمثِّل النص القرآني تجاوزًا للنصوص الشعرية السائدة. وانحيازًا لنصوص الصعاليك؛ حيث تُمثِّل المرأة/الزوجة مُخاطَبًا في بعض نماذجه.

(١-٣) إذا انتقلنا من السياق الخارجي — سياق التخاطب — إلى السياق الداخلي ندخل بشكل مباشر لإحدى إشكاليات النص القرآني. وللسياق الداخلي في القرآن خصوصيته التي تَتمثَّل في حقيقة كونِه ليس نصًّا موحدًا مُتجانِس الأجزاء؛ وذلك لأن ترتيب الأجزاء فيه مُخالِف لترتيب النزول مُخالَفة تامَّة. لا نريد الدخول هنا في إشكالية ما إذا كان هذا الترتيب توقيفًا من الله المُتكلِّم بالنص أم كان اجتهادًا من الجيل الأول الذي تلقَّى النَّصَّ مُجزَّءًا. لا نريد الدخول في الإشكالية؛ لأنها إشكالية خلافية من جهةٍ، ولأن الدخول فيها يُزَيِّف الوعي بدلالتها في سياق دراستنا هذه التي تسعى لأن تكون دراسةً علميةً. وسواء كان الأمر توقيفًا من الله أم كان اجتهادًا من المسلمين يظل البحث عن دلالة سياق الترتيب مشروعًا. ولقد تناوَل علماء القرآن جانبًا من هذا البحث في علم أُطْلِق عليه اسم «علم المناسَبة بين الآيات والسور» لكنهم تَوقَّفوا عند حدود مُحاوَلة اكتشاف الروابط العقلية أو الذهنية أو اللغوية، وكلها علاقات يُقِر علماء القرآن أنفسُهم بأنها علاقات اجتهادية تستهدف الكشف عن وجه الحكمة الإلهية بالطبع، في هذا الترتيب.

هذه التعددية النصية في بنية النص القرآني تُعَد في جانب منها نتيجة للسياق الثقافي المُنتِج للنص؛ لأنها تمثل عنصر تَشابُه بين النص ونصوص الثقافة عامَّةً، وبين النص الشعري بصفة خاصَّة. لكن هذا التشابه في ذاته يَتضمَّن عنصر مُغايَرة سواء من حيث الحجم، أو من حيث المدى الزمني الذي استغرقه النص في تَشكُّله النهائي. ومعنى ذلك أن النص القرآني يُخالِف ذاته سياقيًّا، فسياقه الخارجي لا يَتماثَل مع سياقه الداخلي، في حين يُفْتَرض في النص الشعري نوعٌ من التجانس بين سياقَيْه، نعني سياق زمن الإبداع وسياق بنائه الداخلي. ويمكن هنا أن نُضيف ملمحًا آخَر عن دور النص ببِنْيَته تلك في تحديد بنية النص العربي بشكل عام، ونقصد هنا سيطرة التَّجزُّؤ والتعددية، والانتقال من موضوع إلى آخَر، على نمط التأليف العربي في النصوص الأدبية النثرية خاصَّةً. لكن هذا موضوع يحتاج لدراسات ودراساتٍ للكشف عن أسباب تلك البنية وعن دلالاتها في الثقافة العربية، خاصَّةً وأن النصوص الإبداعية المعاصِرة، الشعرية والروائية، تُحاوِل استعادة بعض ملامح هذه البِنْية السَّردية سعيًا لتأصيل شكل عربي في الكتابة الإبداعية. ومن الضروري الإشارةُ هنا إلى أن الإجماع المُشار إليه سالفًا عن وحدةِ النص القرآني وعن تجانُس أجزائه من جانب علماء القرآن خرَقَه عز الدين بن عبد السلام بقوله:

المستوى الثاني من مستويَات السياق الداخلي سياق القول ذاته، أو سياق الخِطَاب، فثَمَّ فُروق بين سياق القَصِّ مثلًا — وهو سياق مُتعدِّد في ذاته؛ حيث تُشكِّل القصة، أو القَصُّ، سياقًا يدخل في سياقٍ آخَر فيتَعدَّد سياق القصة الوحدة داخل بِنْيَة النص — وسياق الأمر/النهي، وثَمَّ فروق كذلك بين سياق الترغيب والترهيب وسياق الوعد والوعيد، وبين مستويات السياق تلك جميعها وبين سياق الجَدَل والسِّجَال أو سياق التَّهديد والإنذار. ويضاف إلى ذلك كُلِّه سِيَاق الوصف، وصف مَشاهِد الطبيعة ووصف الجنة والنار، وسياق العقائد والتشريعات التي حصَرَها علماء أصول الفقه في الحلال والمباح والحرام والمكروه والمندوب … إلخ.

وكل مُستوًى من مستويات سياق الخطاب يَتجلَّى في بِنْيَة لُغوية خاصَّة داخل إطار النِّظام اللغوي العام للنص، الأمر الذي يعني أن تَعدُّدية النص على مستوى سياقه الداخلي بالإضافة إلى تَعدُّد مستويات سياق الخطاب يَفْرِض تُعدُّديَّةً في اللغات الثانوية للنص. لذلك كان على عبد القاهر أن يبحث عن علة الإعجاز — تَفوُّق النص على غيره من النصوص — خارج نطاق الأنماط البلاغية — الكناية والتشبيه والتمثيل والاستعارة والمجاز عمومًا — التي حصَر السابقون عليه عِلَّة الإعجاز في إطارها. إنَّ أَوْجُه الإعجاز في تلك الأنماط وحْدَها بالإضافة إلى مقولة «الإنباء عن الأمور المغيبة»، سواء في الماضي أو في المُستقبَل، كان شأنُه أن يجعل الإعجاز مَقصورًا على أجزاء من النص؛ أي محصورًا في بعض النصوص الجزئية. وإذا كان «النَّظْم» يُمثِّل من منظور عبد القاهر المبدأ المُفسِّر للإعجاز، فما ذلك إلا لأن التفسيرات السابقة تؤدِّي كلها:

ومن هنا أيضًا يشتد حرص عبد القاهر على التفرقة بين كلام يَعُود فيه الحُسْن إلى اللفظ وحده، وبين كلام يَعُود فيه الحُسن إلى النظم وحده، وبينهما وبين الكلام الذي يَجْمَع في حُسْنه بين جانبي اللفظ والنظم:

وليست هذه التفرقة في الحقيقة إلا تَفرقة بين أنماط وأساليب من الخِطاب فلا يمكن التسوية مثلًا على مستوى الأساليب بين آياتِ الأحكام والنصوص ذات الطابع القانوني التشريعي، والتي تَتطلَّب لغةً على درجة عالية من الدِّقَّة والإحكام ولا تَتحمَّل اللغة الاحتمالية الإيحائية، وبين نصوص إيحائية ذات طابع شعري تَخْيِيلي. نستشهد هنا على سبيل الاستدلال على تَعدُّد اللغات — الدَّالِّ على تَعدُّد مستويات السياق الداخلي — بالآية: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (المائدة: ٣) حيث اللغة مُحدَّدة، والعطف مُتساوِق، والاستثناء يَقُوم بدور الدلالة وتحديدها. لكن النص في سورة «النجم» نص إيحائي احتمالي إلى حَدٍّ كبير خاصَّةً إذا حاولنا تحديد مرجعية الضمائر في قوله: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (١–١٨).

إذا كان عبد القاهر وقف عند حدود المستويات الثلاثة السابقة، فإن مستويات تَعدُّد اللغات/الأساليب يتجاوز حدود تلك القسمة الثلاثية؛ إذ تَتعدَّد المستويات اللغوية طبقًا لتعدُّد مُستوَيات السياق الداخلي في النص الكلي من جهةٍ، وطبقًا لتعدُّد المستويات الجزئية لسياق كل نصٍّ جزئي من جهةٍ أخرى. وهذا التعدُّد الأخير ينقلنا إلى السياق اللغوي، أو ينقلنا بالأحرى إلى تَعدُّد مستويات السياق اللغوي.

(١-٤) يُدخِلُنا تَعدُّد مستويات السياق اللغوي مباشرةً إلى «معاني النحو»، بمعنًى أوسع كثيرًا الدلالة التي وقف عندها عبد القاهر. لقد تَوقَّف عبد القاهر في تحليله للنَّظم وفي بيان أوجهه عند بعض الظواهر الأسلوبية على مُستوى الجُملة التقديم والتأخير والحَذْف والإضمار — وعلى مستوى العلاقات بين الجُمل — الفصل والوصل — واكتفى على مستوى تَغيُّر الدلالة بالوقوف عند الكناية والاستعارة والمَجاز بصفةٍ عامَّة. نتوقف مرة أخرى لِنؤكِّد أن عبد القاهر كان مشغولًا بصفة أساسية بالبحث عن «قوانين كُلِّيَّة» يمكن التمييز على أساسها بين كلام وكلام، وذلك وصولًا لتحديث أوجه الإعجاز. أما المُفسِّرون وعلماء القرآن فقد تَنبَّهوا إلى ظاهرة هامة تَتصل بمستويات السياق اللغوي التي تهمنا هنا بصفة خاصَّة، فتَنبَّهوا مثلًا للتَّجاوُز في دلالة الصيغة اللغوية، كأن تَتحوَّل دلالة صيغة الأمر إلى التَّهديد أو التَّحدِّي مثلًا، واعتبروا هذا التجاوُز من قَبيل المَجاز.

السياق اللغوي يَمتد إذن وراء سياق الملفوظ؛ وذلك لأن اللغة — كما سبقت الإشارة — جُزءٌ من بِنْية أوسع، هي بنية الثقافي الاجتماعي، وهي من ثَمَّ لا تُؤدِّي وظيفتها التواصلية — بوصفها بِنيةً دالَّة — إلا من خلال البنية الأوسع. من هذه الزاوية لا يمكن حصر الدلالة في المنطوق الملفوظ وحده، كما لا يمكن حصرها في دلالة الفحوى، بل لا بُدَّ أن تتسع لتشمل دائرة الصمت والسكوت في بنية الخطاب. ولا شك أن تحليل مستويات السياق اللغوي في بِنْيَة النصوص الدينية بإدخال مستوى المسكوت عنه — ناهيك بمستويات هذا المسكوت عنه المُتعدِّدة بتعدد مُستوَيات القراءة — يمكن أن تساعدنا إلى حدٍّ كبير في فَهْم أعمق — وأكثر علمية — للنصوص. والأهم من ذلك أن هذا العمق في الفهم يُقرِّبنا من حدود إنتاج وعي علمي بدلالة النصوص الدينية، ويساعدنا في تِبْيان الطبيعة الأيديولوجية النفعية لكثير من تأويلات الخطاب الديني.

(١-٥) لا ينفكُّ السياق الأخير في تحليلنا هنا، سياق القراءة، عن مستويات السياق السابقة، والأحرى القول إنه يجب ألا ينفكَّ عنها. إن القراءة التي تنفصل عن مراعاة مستويات السياق، أو تَجتزئُ هذه المستويات، تُمثِّل نموذج القراءة الأيديولوجية النفعية المُغرِضة وبعبارةٍ أخرى إذا كان سياق القراءة يُمثِّل واحدًا من مستويات السياق في دلالة النصوص، فإن هذا المستوى لا يُؤدِّي وظيفته إلا داخل منظومة السياق الكلية، شأنُه في ذلك شأن كل المستويات السابقة. إن القارئ يُمثِّل على مستوى الوعي منظومةً تتفاعل مع النص في مُستوَيَي المعرفي والأيديولوجي على السواء، حيث يُمثِّل المعرفي — كما سبقت الإشارة — مرجعية التفسير، ويَتجسَّد في النظام اللغوي، في حين يمثل الأيديولوجي مرجعية التقييم، ويتجسد في نظام النص.

إن عملية القراءة — التي هي في جَوهَرِها فكُّ شفرة — ليست مُجرَّد سياق إضافي خارجي يُضاف إلى النص؛ إذ لا تتحقق نصية النص إلا من خلال فعل القراءة ذاته. هنا يكتسب الحديث عن القارئ الضِّمْني المُتخَيَّل في بِنية النص ذاته مشروعيته، بمعنى أن فعل القراءة مُتحقِّق في بنية النص بوصفه حدَثًا أو واقعةً. القارئ في هذه الحالة هو المُتكلِّم/المرسِل الذي يُداوم القراءة في حالة الإبداع/الإرسال متنقلًا من دَور المرسِل إلى دَوْر المُتلقِّي بطريقة شبه دائرية، لكن هذه تظل القراءة الأولى بكل آلياتها في تَحقيق نَصِّيَّة النص، وهي قراءة ليست بريئةً تمامًا من جانب القارئ الأول — المبدع/المرسل — لأن القارئ الخارجي مُستَحْضَر دائمًا في القلب من تلك القراءة الأولى.

إذا كان هذا شأن سياق القراءة الأولى في بنية النصوص عمومًا، فإن حضور القارئ المُتخيَّل يكون حضورًا أشدَّ بروزًا في النصوص المُتوجِّهة صَوْب القارئ أساسًا، وفي الصدارة من تلك النصوص النصوصُ الدينية لأنه يغلب عليها — كما سبقت الإشارة — طابع التعليم والتوجيه. النصوص الدينية من هذه الزاوية رسائل مُوجَّهة تَتدخَّل طبيعة المخاطَب في تحديد آليَّاتها من جهةٍ، وتتطلب من جهة أخرى فعالية المُتلقِّي/المُخاطَب — الخاصة والمُكثَّفة — في فَهْم الرسالة واستيعابها، بل تَتطلَّب بالإضافة إلى ذلك تحقيق المطلوب على وجه الطاعة والإذعان. وينبغي أن تُفْهَم الإشارات القرآنية إلى الذين يعقلون، يفقهون، يعلمون، أو يُوقِنون، من زاوية الحرص الدائم على استحضار المُخاطَب استحضارًا مباشرًا في النص.

هذا الحضور الطاغي للقارئ في النص القرآني، وحَثُّه المستمر على التفهم، لا ينفصل عن طبيعة الرسالة الموجَّهة من جهة، ولا عن طبيعة المُتكلِّم من جهةٍ أخرى. المتكلِّم بالقرآن يُنتِج كلامًا عميقًا لو أُنْزِل على جبل لخشع من الرهبة والخوف، وهذا من شأنه أن يجعل القارئ في حالةَ تَوتُّر تُحفِّزه على التركيز في فعل القراءة. وللخطاب آليات أخرى كثيرة في تعميق هذا الانتباه، نذكر منها على سبيل المثال؛ الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، مثل ألم وكهيعص … إلخ. ويضاف إلى ذلك كله إشارة النص إلى وجود مستويات دلالية في بنيته تتراوح بين الغموض (المتشابه) والوضوح (المُحْكَم)؛ (الآية رقم ٧ من سورة آل عمران)، والتحذير من الخطأ في تأويل الغامض بعيدًا عن مراعاة سياق الواضح. وقد كانت تلك الإشارات بمَثابة روافد بَرَّرت للمسلمين من مُختلف الأجيال خلافاتهم في الفهم والتفسير، وسَوَّغت في الثقافة العربية الإسلامية مَقولة «تعدُّد التأويلات». ولقد أدْرَكوا بطريقة جنينية إلى حد كبير أن تَعدُّدية الفهم والتأويل ليست تَعدُّدية مُضافة إلى النص، بل هي تَعدُّدية كامنة في بِنْيَته إلى حدٍّ كبير:

وقد حدث في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية خلاف حول تأويل النصوص الدينية وفهمها، وأفضتْ هذه الخلافات إلى بزوغ مجموعة من العلوم العلوم اتَّخذَت من النص القرآني خاصَّةً، من حيث ضبط قراءته ومن حيث فهمه وتأويله، مركزَ انطلاقها الأساس. نذكر من هذه العلوم: علوم اللغة والبلاغة وعلم الكلام، فضلًا عن الفلسفة التي كان أهم شواغلها التوفيق بين التراث الإنساني — علوم الأوائل — وبين التراث الديني الإسلامي متمثلًا في النص القرآني. لم نذكر ضمن منظومة العلوم التي انبثقت عن مشكلات القراءة علم «أصول الفقه»؛ وذلك لأنه العلم الذي شغل بشكل جوهري بوضع قوانين استثمار الأحكام الفقهية من النصوص الدينية. فهو من هذه الزاوية يُعَد بمثابة العلم المؤسِّس لآليات القراءة، وهو العلم الذي يُمْكِن أن يساعد الباحثين والنُّقَّاد في بلورة آليات قراءة للنصوص عامَّة، بشرط دراسة إنجازات هذا المَجال المعرفي دراسةً علميةً دقيقةً، وتوسيع المفاهيم التي طرحها حول النصوص الدينية في مجال الأحكام فقط لتطبق في مجالات النص المختلفة. ولقد حاولنا شيئًا من ذلك بالانتقال في الفقرة السابقة من هذه الدراسة من حديثهم — أعني علماء أصول الفقه — عن «فحوى الخطاب» و«لحن الخطاب» إلى «دلالة» المسكوت عنه.

ولسياق القراءة بُعْد آخَر في تاريخ الإسلام الاجتماعي، حيث تم الاستناد إلى سُلطة النص في خَوْض معارك الخلاف السياسي والاجتماعي والفكري. لقد رفع الأمويون المصاحف على أَسِنَّة السيوف، وكانت تلك أول صياغة أيديولوجية — سميوطيقية — لمبدأ الاحتكام إلى سُلْطة النصوص، وهو ما يُطْلَق عليه حديثًا — بدءًا من المودودي وسيد قطب إلى خِطاب شباب الجماعات الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي كافَّةً — مبدأ «الحاكمية»، الذي سنُناقِشه في القسم الثاني من الدراسة. وانتقل التعبير عن هذا المبدأ من مجال العلامات السميوطيقية الدالَّة — رفع المصاحف على أَسِنَّة السيوف — إلى مَجال اللغة العادية في فِكْر «الخوارج» الذين رفضوا مبدأ التَّحْكيم الذي اتَّفَق عليه الطرفان المتحاربان على أساس أنه: «لا حكم إلا الله». والعجيب أن الإمام عليِّ في رَدِّه على الخوارج صاغ مبدأ: «مشروعية تَعدُّد القراءة» وذلك حين قال قولته الشهيرة: «القرآن بَيْن دَفَّتِي المصحف، لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال.» إذا كان النص لا ينطق (= لا يدل) وإنما يتكلم به الرجال (= القراء)، فمعنى ذلك أن القراءة، أو بالأحرى تَعدُّد مستويات سياق القراءة، تُعَد جزءًا من منظومة السياق المُنتِجة لدلالة النصوص، وليست مُجرَّد سياق خارجي إضافي.

٢

يتم في تأويلات الخطاب الديني للنصوص الدينية إغفال مُستوًى أو أكثر من مستوَيات السياق التي ناقشناها في القسم الأول، وفي كثير من الأحيان يتمُّ إغفال كل المستويات لحساب الحديث عن نص يُفارِق النصوص الإنسانية من كل وجهٍ. إن التصورات الأسطورية المرتبطة بوجودٍ أزلي قديم للنص القرآني في اللوح المحفوظ باللغة العربية ما تزال تَصوُّرات حَيَّة في ثقافتنا؛ وذلك لأن الخطاب الديني يُعيد إنتاجها بشكل مُتكرِّر عبر قنواته التعبيرية، سواء في ذلك المسجدُ أو الصحافةُ الدينية، أو البث الإذاعي والتليفزيوني، أو الندوات والمؤتَمرات، أو البرامج والمُقرَّرات التعليمية في المدارس، فضلًا عن المعاهد الدينية الأزهرية والجامعة، هذا فضلًا عن فيض الكتب والمؤلَّفات التي تُخْرِجها المطابع ودور النشر العامة والخاصَّة في كل المناسَبات الدينية أو بلا مناسَبة على الإطلاق. وهذا التصور الأسطوري، الذي يتجاهل في جوهره جدلية الإلهي والإنساني، المُقدَّس والدنيوي، في بِنْية النص، يفتح الباب واسعًا أمام إمكانية اختراق النص تأويليًّا بالوثب فوق بعض مستويات السياق، أو فوقها جميعًا. هكذا يصبح النص مُجرَّد تَكِئَة لإنتاج الأيديولوجيا، أية أيديولوجيا، فينطق — مع المد القومي الوطني في مرحلة الستينيات — بقيم الاشتراكية والحرية والمساواة، ويُمجِّد قيمة العمل. لكن النص ذاته يَعُود في بداية السبعينيات — مع سقوط المشروع القومي وسيطرة البرجوازية الطُّفَيْلية على مُقدَّرات الشعب المصري — لينطق بقيم المشروع الفردي الخاص، ويُكَرِّس الحرية المُطْلَقة للنشاط الاقتصادي، ويَكتَشِف خطأ القوانين والتشريعات السابقة: بل ويكتشف مخالفتها لقوانين الشريعة الإسلامية.

ويتكرَّر هذا التراجع والتَّحوُّل في تأويلات الخطاب الديني الرسمي بحسب تحوُّلات التوجُّهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة، فالإسلام الذي كان يدعو للجهاد وإعداد القوة لمواجَهة العدو الصهيوني في مرحلة احتدام الصراع العسكري، يعود ليصبح دين الجنوح للسلام مع تَوجُّه السُّلطة السياسية إلى التحالُف مع الإمبريالية العالمية مُمثَّلَة في النظام السياسي الأمريكي. وإذا كان هذا شأن الِخَطاب الديني الرسمي، فإن الخطاب الديني المُعارِض لا يختلف في مَسْلِكه التأويلي كثيرًا عن مسلك الخطاب الرسمي. يتركز الخلاف في طبيعة الأيديولوجيا — أي الأفكار والرؤى المسبقة — التي تُحرِّك الخطاب في تَوجُّهه لتأويل النص. وفي كل الأحوال يَتحوَّل النص الديني إلى «مفعول به»، وتُصبِح الأيديولوجيا هي «الفاعل»، أي تتم صياغة الأيديولوجيا بلغة النص فتكتسب طابع الدين. ومعنى ذلك كله أن هذا المسلك التأويلي لا يَتجاهَل طبيعة النص ويغفل مستويات السياق فقط، بل يضيف إلى ذلك كله جِناية إخفاء وجه أيديولوجيته السياسية بقناع الدين ذاته.

(٢-١) ثَمَّة محاوَلة حديثة — تزعم أنها قراءة عصرية — تُحاوِل حل التعارض الواضح بين الوجود الأزلي السابق للنص القرآني في اللوح المحفوظ وبين الحقائق التاريخية المعروفة عن نزول القرآن مُجزَّءًا على مدى بضع وعشرين سنة، وما تَرتَّب على ذلك مِن تغيير في الأحكام معروف باسم «النَّسْخ». إنها دراسة تُحاوِل الاحتفاظ بذلك التصور الأسطوري وتطرح في الوقت نفسه ما تَتصوَّر أنه فَهْم جديد — عصري — لمسائل النَّسخ والتنجيم، بل ولمسألة الإعجاز والتأويل العلمي. وبعبارة أخرى تُحاوِل الدراسة التي نناقشها في هذه الفقرة أن تحل إشكالية الإلهي والبشري، الأزلي والتاريخي، المُقدَّس والدنيوي، في بنية النص الديني. لكنها تُحاوِل ذلك من خلال موقف أيديولوجي مُسبَق ولا يتحقق لها الغرض بالطبع إلا بالوثب على كل مستويات السياق السابقة وتجاهلها تجاهلًا شِبْه تامٍّ.

يبدأ مؤلفنا قراءته التلوينية بوضع فوارق — يتصور أنها دلالية حاسمة — بين الأسماء العديدة التي تشير إلى النصوص الدينية الأصلية، «القرآن» في لغتنا. أقول في لغتنا؛ لأن المؤلِّف يُميِّز دلاليًّا بين «الكِتَاب» و«القرآن» من جهةٍ، وبينهما وبين «الذِّكْر» من جهةٍ أخرى، «الْكِتاب» — هو الاسم العام — إنه العلم — الذي يشير إلى كل ما هو مجموع بين دفَّتَي «المصحف» بدءًا من «الفاتحة» وانتهاء بسورة «الناس» لكن هذا الكتاب مُؤلَّف في الحقيقة من «كُتُب» كثيرة، ويبذل محمد شحرور جهدًا خارقًا لإثبات أن الدلالة الأصلية للفعل «كتَب» هي «تأليف أشياء بعضها مع بعض لإخراج معنًى مفيد» (ص٥١). ويكاد المؤلِّف يتجاهَل الفروق الدلالية الواسعة لاستخدامات الصيغة أو مُشتقَّاتها داخل القرآن ذاته، ويجذب كل الدلالات لتفصح عن دلالته المفترضة، وذلك دون إدراك لتطور الدلالة في لغتنا المعاصرة، ودون إدراكٍ كذلك للفرق بين الحقيقة والمَجاز في الاستخدام اللغوي. انظر إلى قوله: «فأعمال الإنسان كلها كُتُب؛ ككتاب المشي، وكتاب النوم، وكتاب الزواج. وعباداته كلها كتب؛ ككتاب الصلاة والحج والزكاة والصوم. وظواهر الطبيعة كلها كُتُب؛ ككتاب خَلْق الكون وكتاب خلق الإنسان، وكتاب الموت وكتاب الحياة، وكتاب النصر وكتاب الهزيمة، وكتاب الزراعة، وكتاب الأنعام. هذه الكُتُب لا تُعَد ولا تُحْصَى … وعليه فإن من الخطأ الفاحش أن نظن أنه عندما تَرِد كلمة كِتاب في المصحف فإنها تعنى كل المُصحف؛ لأن الآيات الموجودة بين دفَّتَي المصحف من أول سورة الفاتحة إلى آخِر سورة الناس تحتوي على عدة كُتُب «مواضيع»، وكل كتاب من هذه الكتب يحتوي على عدة كُتُب: فمثلًا كتاب العبادات يحتوي على كتاب الصلاة وكتاب الصوم وكتاب الحج. وكتاب الصلاة يحتوي على كتاب الوضوء وكتاب الركوع وكتاب السجود» (ص٥٣-٥٤).

هذا الكتاب المؤلَّف من كُتُب أصغر، والتي يمكن أن يَنحلَّ كلٌّ منها إلى كتب أصغر فأصغر بحسب «المواضيع» وتفريعاتها، يُسمَّى «الكتاب»، بمعنى الجامِع الشامل لكل ما سواه من الكُتُب. هذا من ناحية التقسيم «الموضوعي» — أي بحسب «المواضيع» — لكنَّ له تأليفًا آخَر هو الذي يهمنا هنا لدلالته على حالة «الارتباك العقلي» التي تَسبَّبت عن «غرض» الجمع بين النِّسْبي والمُطْلَق، والزماني والأبدي، بطريقة تلوينية، تتنكر لمعطيات التاريخ والمواقع، فإذا كان محمد ( ﷺ) يتمتع بجانبي الرسالة والنبوة معًا، وفي الوقت نفسه، فإن الكِتَاب يتألف هو الآخَر من جانبين يعكسان جانِبَي محمد. والمؤلِّف — متأثرًا دون شك بالفكر الصوفي الذي يتجاهل الإشارة إليه تجاهلًا تامًّا إلا في معرض الهجوم — يجعل جانب «النبوة» ممثلًا للإطلاق والأبدية في حين يجعل من «الرسالة» ممثلًا للنِّسبي والزَّماني. وبناء على ذلك التقسيم ينقسم الكتاب إلى «أم الكتاب» وهو الجزء الدَّالُّ على «الرسالة»، وإلى «الآيات المتشابهات» وهو الجزء الدالُّ على «النبوة». وهذا هو التقسيم الوارد في الآية السابعة من سورة آل عمران، وهي الآية التي أثار فَهْمُها خلافًا بين المفكِّرِين المسلمين حول تحديد معنى «المُحْكَم» — أم الكتاب … وتحديد معنى «المتشابه» من جهةٍ، وحول إمكانية علم المتشابه من جانب «الراسخين في العلم» من جهةٍ أخرى. يتجاهَل المؤلِّف تجاهلًا شِبْه تامٍّ دلالة السياق، وسبب النزول، وجهد العلماء السابقين، لِيُقدِّم قراءته الخاصَّة جدًّا، لا لشيء إلا ليثبت افتراضاته المُسْبَقة، ويحل إشكالياتها المُعقَّدة حلًّا سحريًّا.

يحدد المؤلف «أم الكتاب» بأنها «الآيات المُحْكَمات»: «هن مجموعة الأحكام التي جاءت إلى النبي ( ﷺ) والتي تحتوي على قواعد السلوك الإنساني الحلال والحرام؛ أي العبادات والمعامَلات والأخلاق والتي تُشكِّل رسالته» (ص٥٥). وما عدا الآيات المُحْكَمات يتضمن الكتاب الآيات المتشابهات، وهي: «مجموعة الحقائق التي أعطاها الله إلى النبي ( ﷺ)، والتي كانت في مُعْظَمُها غيبِيَّات أي غائبة عن الوعي الإنساني عند نزول الكتاب والتي تُشكِّل نبوة محمد ( ﷺ)، والتي فرَّقَت بين الحق والباطل» (ص٥٦). وفي سياق آخَر يُطلِق المؤلِّف على النوع الأول — أم الكتاب (= الآيات المُحْكَمات) — اسم «القضاء»؛ لأن الإنسان في التعامل معها يكون في موقع «الاختيار»، ولاحظ كيف يجعل دلالة «يقضي» هي يختار. أما النوع الثاني — الآيات المتشابهات — فيطلق عليها مُصطلح «القَدَر»، لأنها قوانين مفروضة حتمًا على الإنسان، قوانين الكون وحياة الإنسان، ككتاب الموت وكتاب خَلْق الكون والتطور والساعة والبعث، وهي القوانين التي يَتوجَّب على الإنسان أن يكتشفها ويتعلمها ليستفيد من معرفته لها (ص٥٤؛ وانظر أيضًا: ص١٢١–١٢٥). وبين هذين النوعين من الآيات التي يَتضمَّنها «الكتاب» هناك نوع ثالث وسيط لم يَرِد ذِكْرُه في آية آل عمران، وهو نوع لا يقع تحت بند المُحْكَم ولا يقع تحت بند المتشابه، إنه «تفصيل الكتاب»، ولاحِظ كيف يستنتج المؤلِّف وجوده من الآية، في قوله تعالى: وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ: حيث لم يَقُل «والأُخَر متشابهات»، فهذا يعني أن الآيات غيرُ المُحْكَمات فيها مُتشابهات وفيها آيات من نوع ثالث لا مُحْكَم ولا مُتشابِهٍ، وقد أعطى لهذه الآيات مصطلحًا خاصًّا بها في سورة يونس وهو (تفصيل الكتاب) وذلك في قوله:وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (يونس: ٣٧) (ص٥٥).

هذا التقسيم الثلاثي لآيات الكتاب يفصل بين آيات الرسالة — أم الكتاب (= آيات الأحكام) وبين آيات النبوة — القوانين العامَّة للوجود الطبيعي وللوجود الاجتماعي الإنساني — وبين النوعين «تفصيل الكتاب»، وهي الآيات التي تشير إلى تقسيمات الكتاب مثل آية آل عمران: ٧، وآية سورة يونس: ٣٧. وكل هذه التقسيمات تُعَد توطئة للفصل بين «الكتاب» و«القرآن» على أساس أن «مصطلح» القرآن يشير إلى الآيات المتشابهات فقط، وهو يدل مِن ثَمَّ على جانب النبوة ولا يشير إلى الرسالة. والتشابه — بمعنى الاحتمالية والقابلية للتأويل والفهم بحسب الأرضية المعرفية لكل عصر ولكل جماعة تاريخية — مقصود تمامًا بالنسبة للقرآن، إنها الطريقة الوحيدة للربط بين «المُطْلَق» و«النِّسْبي»، ولوضع الحقيقة الموضوعية المُطْلَقة في قالب لغوي يناسب فَهْم كل عصر. إننا مرَّة أخرى إزاء عنصرين: أحدهما ثابت راسخ أبدي، هو المضمون «الحق» للقرآن، والثاني مُتحرِّك مُتغيِّر نسبي، هو فَهْم الحقائق المُتضمَّنة في القرآن/الآيات المتشابهات، والتَّشابه — طريقة الصياغة اللغوية أو آليات التشفير اللغوي — هو الشَّكْل الوحيد الملائم للجَمْع بينهما. وهذا فيما يرى المؤلِّف هو سرُّ إعجاز القرآن: «إن إعجاز القرآن ليس فقط بجماله اللغوي كما يقول بعضهم، وليس معجزًا للعرب وحْدَهم، وإنما للناس جميعًا. وذلك لأن الناس كل بلسانه … عاجزون أن يعطوا نصًّا متشابهًا، كل في لسانه الخاص بحيث يبقى النص ثابتًا، ويُطابِق المحتوي الأرضيات المعرفية المُتغيِّرة والمُتطوِّرة للناس مع تَطوُّر الزَّمَن إلى أن تقوم الساعة. إن مثل هذا لا يمكن أن يفعله إلا مَن يعلم الحقيقة المُطْلَقة، وهذا لا يتوافر للناس؛ لأن معرفتهم وعلمهم نسبيان. لذا لا يمكن تأويل القرآن كاملًا من قِبَل واحد فقط إلا الله. أما الراسخون في العلم فيُؤَوِّلُونه حسب أرضيتهم المعرفية في كلِّ زمان، وكل واحد منهم حسب اختصاصه الضيق، ومن هنا نفهم الحقيقة الكبيرة وهي أن النبي ( ﷺ) لم يُؤَوِّل القرآن، وأن القرآن كان أمانةً تَلقَّاها وأدَّاها للناس دون تأويل، وإنما أعطاهم مفاتيحَ عامَّةً للفهم» (ص٦٠).

هكذا تم الفصل داخل النص الواحد بين الزماني (الرسالة/الأحكام) وبين المُطلَق (القرآن/النبوة) لذلك ترتبط أسباب النزول بالأحكام ولا ترتبط بالقرآن (ص٩٢). ولذلك يرى المؤلِّف — من خلال قراءته الخاصة — أن «القرآن» هُدًى للناس عامة لا فرق بين المؤمن والمُلْحِد، ولا بين المسلم وغير المسلم، في حين أن «الكتاب» هدًى للمتقين خاصَّة؛ أي للمسلمين (ص٥٧). وَيخلص من ذلك إلى أن المقصود بالراسخين في العلم: «هم مجموعة كبار الفلاسفة وعلماء الطبيعة وأصل الإنسان وأصل الكون وعلماء الفضاء وكبار علماء التاريخ مجتمعين. ولم نشترط لهذا الاجتماع حضور الفقهاء، لأنهم ليسوا معنيين — في رأينا — بهذه الآية؛ لأنهم أهل أم الكتاب. والراسخون في العلم مجتمعين يُؤَوِّلون حسب أرضيتهم المعرفية، ويستنتجون النظريات الفلسفية والعلمية، ويتقدَّم التأويل والعلم في كل عصر حتى قيام الساعة، فعند ذلك يتم تأويل كل الآيات التي تتعلق بالكون وهذه الحياة (حيث تصبح هذه الآيات بصائر) … فالراسخون في العلم هم من الناس الذين يحتلون مكان العلماء والفلاسفة، وهؤلاء من أمثال: البيروني، الحسن بن الحسن بن الهيثم، ابن رشد، إسحاق نيوتن، آينشتاين، تشارلز دارون، كَانْت، هيجل» (ص١٩٢-١٩٣). لاحِظْ هنا أن المؤلِّف يعتمد على قراءة خاصَّة للآية ٤٩ من سورة العنكبوت، قوله تعالى: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ تجعل معنى كلمة «صدور» الصدارة، وهذا مجرَّد مثال للقراءة التلوينية المُغْرِضة على مستوى فَهْم النصوص الدينية.

لكن إذا كان القرآن وأم الكتاب نصَّيْن يختلفان من حيث المحتوى ومن حيث طريقة الصياغة، فالأول منهما متشابه لدلالته على النبوة، بينما الثاني مُحْكَم لدلالته على الرسالة فمن الضروري أن تختلف طريقة «إرسال» كلٍّ منهما من الله إلى الإنسان. إن المُطْلَق والأبدي، الذي هو القرآن، لا بُدَّ أن يتمتع بوجود أزلي سابق على وجود المخلوقات، بل سابق على خَلْق العالم. إنه عِلْم الله القديم كما يقول الأشاعرة، وكلام الله الذي هو عين المَوجودات كما يقول المتصوفة، إنه موجود في «اللوح المحفوظ» وفي «إمام مبين» مبرمجًا بشفرة خاصة، شفرة رياضية إحصائية «بصيغة غير قابلة للإدراك الإنساني وغير قابلة للتأويل» (ص١٥٢).

ثم حدث في ليلة القدر أن «أنزله» الله دفعةً واحدةً، بمعنى أنه نقله من عدم الإدراك و«جعله» مُدرَكًا، وذلك بأن نقله من الشفرة الرياضية الإحصائية التي كان عليها في اللوح المحفوظ وفي إمام مبين إلى اللغة العربية، وهذا هو «الإنزال»: «عملية نقل المادة المنقولة خارج الوعي الإنساني، من غير المُدْرَك إلى المُدْرَك؛ أي دخلت مجال المعرفة الإنسانية» (ص١٤٩). أما «التنزيل»، فقد حدَث عن طريق جبريل إلى مُحمَّد على مدى بضع وعشرين سنةً، وبدأ في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان. هذه التفرقة بين «الإنزال» الكُلِّي و«التنزيل» الجزئي ليست إلا صياغةً تَتزَيَّا بِزِيِّ العلم وتَتظاهَر بسَمْتِه رغم أنها تُكَرِّر أقوال علماء القرآن الأسبقين عن النزول مرَّةً واحدة إلى السماء الدنيا، ثم التنزيل مُنجَّمًا على قلب النبي. ولأن المؤلِّف لا يجعل ليلة القدر، التي أُنْزِل فيها القرآن وجُعِل عربيًّا، إحدى ليالي شهر رمضان، فإنه يجد نفسه مضطرًا لقراءة كلمتي «شهر» و«ألف» في لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قراءة تلوينية مُغْرِضَة على النحو التالي: «ولك أن تذهب بكلمة «شهر» إلى أنها من الشُّهْرَة والإشهار، لا الشهر الزمني كقولك «الشهر العقاري» وهي الدائرة التي يتم فيها الإشهار القانوني المُلْزِم للبيع والشراء. ولا يلزمك أن تفهم «الأَلْف» على أنها عدَد، بل جاءت من فعل «ألف»، وهو ضمُّ الأشياء بعضها إلى بعض بشكل مُنْسَجِم، ومنه جاءت الأُلْفة والتأليف؛ أي إن إشهار القرآن خير من كل الإشهارات الأخرى مُؤلَّفة كلها بعضها من بعض» (ص١٥٣).

هذا ما كان من شأن «القرآن» الذي جمع بين «الإنزال» و«التنزيل»، أما ما كان من شأن «أم الكتاب» و«تفصيل الكتاب» فقد جاء الوحي بهما مباشرًا من الله، بمعنى أن «الإنزال» و«التنزيل» كانَا متزامِنَين لم يفصل بينهما فاصِل كما في حالة القرآن: «وهذا هو السر الأكبر في وجود الناسخ والمنسوخ في أم الكتاب ووجود التطور في التشريع … وعلينا أن نعلم أن هذه الآيات قابلة للتزوير وقابلة للتقليد ولا يوجد بها إعجاز» (ص١٦٠).

وهكذا لا يكتفي المؤلِّف بتقسيم النص الواحد إلى نَصَّيْن مُختلِفَين اختلافًا شبه جذري، بل يفصل بينهما من حيث المصدر أولًا، ومن حيث البِنْيَة والشفرة اللغوية المُستخدَمة ثانيًا، ومن حيث طريقة الإدراك والتَّلقِّي ثالثًا. وعلينا إذا أردنا أن نَتقبَّل مشروعه الفكري لتجديد الإسلام — وهو مشروع شامل بدءًا من جدل الإنسان والكون (العلوم الطبيعية) مرورًا بتجديد السُّنَّة والفقه، إلى النظام الاقتصادي والأُسس الجمالية، وانتهاءً بقضايا الواقع الإسلامي العربي المعاصر أن نَتقَبَّل كل تلك الافتراضات الذهنية، القائمة على القراءة التلوينية المُغْرِضة، سواء على مستوى بنية الظاهرة ككل — الإسلام — أو على مستوى النصوص الدينية مُمثَّلة في آيات القرآن، القرآن بالمعنى المعروف والمتداوَل، لا بالمعنى الذاتي الذي وضَعَه المؤلِّف.

(٢-٢) إذا كان إهدار السياق في مشروع القراءة العصرية يشمل كل المستويات من الثقافي المعرفي إلى اللغوي، فإن القراءة العلمية، أو بالأحرى التأويل العلمي للقرآن، لا يختلف كثيرًا عن القراءة العصرية من زاوية إهدار السياق. ويتركز الفارق في أن التأويل العلمي يُمثِّل جزئية في مشروع القراءة المُعاصرة، في حين يكون جذب النص الديني إلى أُفُق النص العلمي هو الهاجس الأساسي في التأويل العلمي. ويهمنا هنا بصفة خاصَّة الكشف عن آليات ذلك التأويل العلمي لتحديد مستوى السياق الذي يتم إهداره بصفة جوهرية. ولقد سبقت لنا في الفقرة (١-١) الإشارة إلى الفارق بين النص العلمي والنص الديني على مستوى اللغة المُستخدَمة في كل نمط من هذين النمطين من النصوص. وهي تفرقة نستعيدها هنا لكي نُؤكِّد أن ما يُطْلَق عليه اسم «التأويل العلمي للقرآن» يشارك مشروع القراءة العصرية السابقة في إهداره التام لماهِيَّة النص وطبيعته الأساسية بوصفه نصًّا دينيًّا.

ومسألة التأويل العلمي للقرآن ليست مسألةَ خطاب ديني فقط، ولكنها تَحوَّلت إلى شكل مُؤسَّسي، فهناك المركز العلمي لأبحاث الإعجاز العلمي في القرآن بإسلام آباد بباكستان، وهناك هيئة الإعجاز العلمي في القرآن بمكة في المملكة العربية السعودية. هذا التحول من صيغة الخطاب إلى الشكل المُؤسَّسي معناه تحويل اللحظة التاريخية الراهنة — لحظة التبعية في تَلقِّي المعرفة والعجز عن المساهمة في إنتاجها — إلى حالة ثابتة راسخة. هكذا يظل الغرب هو المُنتِج للمعرفة أساسًا، وتقتصر مهمة العقل الإسلامي على البحث عن نظائر لتلك المعرفة في التراث والقرآن، اكتفاءً من عناء المغامرة باستنطاق النصوص بما سبق إثباته. يحدد واحد من كبار المسئولين في المؤسَّسات المشار إليها آليات استنطاق النصوص على الوجه التالي:

يقوم اكتشاف وجوه الإعجاز العلمي في القرآن على ثلاثة محاور:

- الأول: شرعي، وذلك بالتأكُّد من أننا أمام حقيقة شرعية دلَّ عليها النص بوجهٍ من وجوه الدلالة المقبولة شرعًا بغير تَكلُّف أو تَعسُّف، وسبق إلى القول بها بعض أئمة التفسير.

- والثاني: علمي، من خلال التأكد من أننا أمام حقيقة علمية، أجمع المتخصصون على أنها قد ارتَقَت إلى مستوى الحقيقة العلمية، وذلك بالاتصال بالخبراء والمتخصصين في هذه المَجالات.

- والثالث: وجه الإعجاز، ويتمثل في الربط بين الحقيقة الشرعية التي يتضمنها النص والحقيقة العلمية التي يشير إليها ربطًا علميًّا دقيقًا لا تَكلُّف فيه ولا تَعسُّف١٩

تكرَّرت عبارة «بغير تَكلُّف ولا تَعسُّف» مرتين: إحداهما خاصَّة بوجوه الدلالة الشرعية في النص الديني، والثانية لوصف الربط الذي تقوم به تلك المُؤسَّسات بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العلمية الثابتة. وهذا التكرار لا يخلو من دلالة؛ لأن عملية الربط ذاتها تقوم على التَّعسُّف الناشئ من إهدار طبيعة المجالين: مجال الدين ومجال العلم. المشكلة الأخطر في الطرح السالف أنه يُوهِم القارئ بأَوَّلِيَّة الحقيقة الشرعية المُستنبَطة من النصوص ومن إشارات العلماء القدماء، وذلك عن طريق إيرادها في المحور الأول، فيَتصوَّر القارئ المسلم أن دلالة النص الديني هي الأساس في إثبات الإعجاز العلمي. وواقع الأمر أن الحقيقة العلمية هي الأساس، ودلالة النصوص يتم تطويعها لتنطق بالحقيقة العلمية. وهذا هو الذي يصف العملية كلها بالتعسُّف، ناهيك بالتزييف والإيهام.

السياق الذي وردت فيه الصياغة السابقة لآليات القراءة هو سياق الهلع الذي أصاب الخطاب الديني من التعارض الناشئ عن دلالة النص القرآني في سورة لقمان، الآية الأخيرة إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ تَصوَّر الخِطاب الديني تعارضًا بين دلالة وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وبين ما حدث من تَطوُّر في أجهزة الفحص مَكَّن الأطباء من معرفة نوع الجنين والتقاط صور له وهو ما زال في الرحم. هذه من منظور الخطاب الديني شُبْهة من التشكيك في مصداقية النص القرآني، الأمر الذي يُؤكِّد اتجاه حركة التأويل من الأصل العلمي خارج النص، لا الانبثاق من دلالته كما يحاول الخطاب الديني إيهامنا. الموقف إذن موقف دفاعي يُحاوِل أن يتلمس وسائل أيديولوجية للربط بين الإنجاز المعرفي العلمي وبين دلالة النصوص. يقول المسئول نفسه:

وهناك مجموعة من الملاحَظات لا بُدَّ من طرحها حول هذا المسلك التأويلي، تتعلق الملاحَظة الأولى بتحديد الحافز للتأويل وهو إزالة الشبهة المُتخَيَّلة أو المُتوهَّمة من جانب الخطاب الديني حول مصداقية النص القرآني. هذه الشُّبْهَة تَنطَلِق أساسًا مِن تَوهُّم تعارُض بين مَنطوق النص والتَّقدُّم العلمي الذي أدَّى إلى تَطوُّر أجهزة الفحص والقياس، وهو تَوهُّم ناشئ عن إهدار لطبيعة النص ذاته وتجاهُل طبيعته الدينية والتعامل معه من مَنظور أنه كتاب في العلم. الملاحَظة الثانية: أن التأويل قد تباعَد عن سياق الآية ودلالتها ليدخل في فَهْم حديث نبوي تَوهَّم المُؤوِّل أنه تفسير للآية، والحقيقة أن منطوق الحديث يَتناصُّ مع آية أخرى في سياق آخَر هي الآية رقم ٨ من سورة الرعد: اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. الملاحَظة الثالثة: أن تحديد الغَيْض بأنه مرحلة انغراس البويضة في جدار الرحم تحديد في حاجة لمراجَعة؛ لأن الدلالة اللغوية للمادَّة «غيض» تدور كلها حول النقص، بالإضافة إلى أن السياق اللغوي لاستخدامها في الآية السابقة يُؤكِّد هذه الدلالة حيث تَعلَّق علم الله بكلٍّ من الغيض والزيادة في الأرحام. الملاحظة الرابعة والأخيرة أن المُؤوِّل استند في تأويله على تَصوُّرات غير علمية، وإن يكن ابن كثير قد أوردها؛ لأن إدخال المَلك قوة مُساعِدة لله — عز وجل — في تصوير البويضة جنينًا، وما تَرتَّب على ذلك من السؤال والحِوار بين المَلَك والله، من قبيل المَرْوِيَّات التي تحتاج للمراجَعة قبل أن تُؤْخَذ للاستشهاد بها في فَهْم النص.

إن فَهْم الطبري للآية — وهنا نجعل التراث يناقش بعضُه بعضًا على سبيل الجدَل والمساجَلة ليس إلا — ينفي مسألة أن الغيض هو مرحلة انغراس البويضة المُلقَّحة في جدار الرحم، ويربط بمعرفة الجماعة حول ما يحدث للحامل من نزيف أحيانًا يترتب عليه زيادة أيام الحمل بَقَدْر ما نقص من دم. بمعنى أن الآية توضع في السياق المَعرفي المُنتِج لدلالتها، حيث تصور العرب أن المرأة إذا رأتْ دمًا في ثيابها خلال فترة الحمل تزداد في حملها بعدد الأيام التي ترى فيها الدم، كأن نزول الدم نَقْص من أيام الحمل يتم تعويضه بأيام تزيد عن الأشهر التسعة. والطبري يفهم الآية في سياقها المَعرفي السابق، إلى جانب أنه لا يهدر سياق تركيبها اللغوي حيث يقول:

هكذا تستبين الطبيعة الأيديولوجية للتأويل العلمي، وتنكشف مستويات السياق التي يهدرها، بدءًا من إهدار طبيعة النص ذاته وانتهاءً بإهدار السياق اللغوي. وهذا الإهدار للسياق يجذب الخطاب الديني إلى مهاوي التصورات الأسطورية. في حين يزعم لنا أنه يُقدِّم تأويلًا علميًّا، أو يفهم القرآن من منظور مُنجَزات العلم. تحاشينا الدخول في سِجال حول تأويل الآية الأخيرة من سورة لقمان، التي أثارت الإشكال أساسًا، ليس لأن الخطاب الديني تباعَد عنها ظنًّا أنه يُؤوِّلها، بل لأن الخوض في تأويلها تسليم بالإشكالية ذاتها. ولا إشكالية في الأمر إذا اعتمدنا على بديهية أن القرآن ليس نصًّا علميًّا يطرح مفاهيم نظرية علمية من أي نوع كان، إنما هو نص له سياق معرفي مُنتِج لدلالته. وإهدار هذا السياق المعرفي خاصَّةً، فضلًا عن إهدار مستويات أخرى من السياق، يجعل فهمنا للنص وتأويلنا له ملتبسًا غاية الالتباس ومضطربًا غاية الاضطراب.

(٢-٣) ننتقل في هذه الفقرة إلى قضية أخرى أساسية من قضايا الخطاب الديني، هي قضية «الحاكمية»، لنتناولها من زاوية التأويل الذي يَتجاهل مستويات أخرى من السياق، خاصَّةً السياق الخارجي (أسباب النزول)، والسياق الداخلي (اللغوي بشكل خاص). وإذا كان الاستشهاد بالقرآن يستند في الغالب إلى فواصل ثلاث آيات من سورة «المائدة»، هي ٤٤، ٤٥–٤٧ وهي على التوالي: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ … الظالمون … الفاسقون؛ فإن السياق الداخلي يفرض علينا النظر إلى الآيات من ٤١–٥٠ على أساس أنها تُمثِّل وحدة سردية واحدة؛ أي نصًّا مُتَّصِلَ السياق. وهذا أول دلالة من دلالات إهدار السياق في المسلك التأويلي لهذه القضية، ونَقْصِد بذلك اجتزاء النص والوقوف عند فواصل بعض آياته، على طريقة الوقوف عند لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ.

الدلالة الثانية من دلالات إهدار السياق، التوسيع الدلالي لصيغة الفعل «يحكم» بحيث يدل على المفهوم السياسي الحديث للحكم، المفهوم المرتبط بالدولة الحديثة التي تعتمد في بنائها على مؤسَّسات المجتمع المَدني. وفي هذا التوسيع ما فيه من إهدار لطبيعة النظام اللغوي للنص، الذي تَدُور صيغة «حكم» فيه في دائرة دلالية تَعْنِي الفصل بين الخصوم في مشكلة خلافية جزئية. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن هذا الدَّالَّ اللغوي لا يقع في نطاق المفردات اللغوية التي أحدث النص ذاته تطويرًا في دلالتها من خلال نظامه اللغوي الخاص.

وبعبارة أخرى يجب أن يتم تأويل الدَّالِّ اللغوي «حكم» في اشتقاقاته العديدة من خلال سياق تداوله في النص، وهو سياق لم ينقله عن دلالته اللغوية الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سياق تداوله في الآيات العشر المُشار إليها من سورة المائدة — وقد ورد الدالُّ فيها باشتقاقات مختلفة أربع عشرة مرة — يؤكد الدلالة اللغوية ولا يتجاوزها.

هذا التخيير بين الحكم والإعراض، ثم التوصية بالحكم والعدل في حالة اختيار موقف «الحكم» يؤكد وقوف النص عند الدلالة اللغوية من جهة، ويدل على موقف النص من مدى جدية عملية «الاحتكام» من جانب اليهود من جهةٍ أخرى. لهذا يأتي الاستفهام المُتَهكِّم:

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الآية: ٤٥).

هذا الاستفهام المُتَهكِّم، وما استتبعه من تفصيل بعض الأحكام التي ورَدَت في التوراة، يُحِيل إلى السياق الخارجي ويُؤكِّد الطبيعة السِّجالية المُشار إليها. ولعلَّ هذا السياق هو الذي جعل الطبري يُؤَوِّل الكفر بأنه: سَتْر الحكم الحقيقي وإخفاؤه على سبيل التزييف تحقيقًا لبعض المكاسب المادية، الرشوة بصفة خاصَّة؛ أي إنه وقف عند الدلالة اللغوية، لا الاصطلاحية، لكلمة «الكفر». يقول الطبري في تأويل قوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

ينتقل النص بعد ذلك — على سبيل الاستطراد — للكتب السماوية التالية، الإنجيل والقرآن، كاشفًا أنها تتضمن بدورها أحكامًا واجبة الاتباع والطاعة، وأن الخروج عن اتباع هذه الأحكام فِسْق. لكن يظل الدالُّ «حكم» بكل مُشتقَّاته مُستخدَمًا بدلالته اللغوية التي لا تحتمل أية إمكانية للتأويل بإقامة الحكم بالمعنى السياسي. ورغم أن النص يشير إلى نفسه في علاقته بالنصوص السابقة عليه — التوراة والإنجيل — بأنه مُصَدِّق لهما وله الهيمنة عليهما، فإنه يظل في سياق النص هنا يتعامل معها مُؤكِّدًا مشروعيتها:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (الآية: ٤٨).

وهذا هو الذي جعل الطبري ينكر أن يكون التخيير السابق الإشارة إليه، تخيير النبي بين قبول الاحتكام وبين الإعراض عنه، مَنسوخًا بالأمر بالحُكم بينهم في الآية السابقة، وهو أمر يتكرر أيضًا في مُفْتَتَح الآية التالية رقم ٤٩ بمعنى أن الحكم في أي خلاف ينشأ بين أهل الكتاب — وهم غير المسلمين داخل المجتمع المُكوَّن من أغلبية مسلمة — ليس من شأن الحاكم؛ أي القاضي المسلم حتى لو احتكموا إليه. القاضي مُخيَّر — شأن النبي! — في قبول القيام بدور الحُكم أو الإعراض عن القوم وتركهم يحتكمون لشريعتهم، والأمر بالحكم بينهم لا ينسخ التخيير؛ لأن النسخ في مذهب الطبري الفقهي:

لم يكن الطبري في الحقيقة في حاجة إلى الإحالة إلى قاعدة فقهية، ذلك، أن سياق التركيب اللغوي للآية يتضمن تسليمًا باختلاف الشرائع والمناهج. كما يتضمن إقرارًا بهذا الاختلاف الذي لن يُحْسَم قبل يوم الدين. لكن الذي يهمنا هنا بصفة أساسية أن نؤكد أن مُراعاة السياق بمستوياته المختلفة، وإدخاله في عملية تحليل النصوص وتأويلها، يحل كثيرًا من المشكلات، بما فيها تلك المشكلات الفقهية المرتبطة بتحديد النَّسْخ وتمييز الناسخ والمنسوخ، بل إن تحديد سبب النزول — أحد مستويات السياق الخارجي — يمكن أن يتم من خلال تحليل السياق اللغوي الداخلي، وذلك في حالة اختلاف المَروِيَّات حول سبب نزول نصٍّ بعينه أو تعارضها. إن مستويات السياق تُحِيل إلى بعضها البعض بوصفها تُمثِّل منظومة واحدة، والتحليل الدقيق لبعضها يُؤدِّي إلى اكتشاف الغامض منها، كما أن إهدار البعض يُؤدِّي إلى الوقوع في إهدار الكل.

لم نتعرض في دلالة النصوص التي يستشهد بها لإقرار مبدأ «الحاكمية» في الخطاب الديني، وهي النصوص التي ناقَشْنا جوانب من دلالتها فيما سبق، لمُشْكل «عموم اللفظ وخصوص السبب»، لأننا مع التسليم بعموم اللفظ — على سبيل الفرض — ما نزال في إطار الدلالة اللغوية للحكم في الآيات السابقة. إن تكرار تُعلُّق الدالِّ «حكم» بالظرف «بين» يؤكد أن الحكم يعني الفصل بين المتخاصمين، وحتى في حالة عدم وجود الظرف يظل موجودًا على مستوى البنية العميقة — أي مُقدَّرًا لا تتم الدلالة إلا به، ولو كان الحكم المقصود، الحكم السياسي — بالمعنى الذي يَتمناه الخطاب الديني — لكان التركيب اللغوي يَتَّخذ مسلكًا أسلوبيًّا آخَر فيصبح «فاحكمهم» أو «وأن احكمهم». هذا بالإضافة إلى أن التركيب «احكم بينهم» يحيل دلاليًّا إلى أن الحكم مُرتهن بقضية جزئية، هي مَحل الخلاف، فلا شمولية في الدلالة للحكم بما أنزل الله بالمعنى الذي يَتغَيَّاه الخطاب الديني. يوضح هذه القضية الأخيرة أن هناك أحكامًا دينية مطلوب من المؤمن أن يطيعها، لكنها أحكام في شئون الدين، وليست أحكامًا شاملة كلية لكل تفاصيل الحياة وجزئياتها. لكن الخطاب الديني بَعْد عملية التوسيع الدلالي التي يُخادِعُنا بها للدَّالِّ اللغوي «حكم» في النصوص القرآنية، يستطيع أن ينتقل بسهولة — اعتمادًا على تأويل نصوص أخرى مُهدِرًا سياقها — إلى مسألة هَيمنة دلالة النصوص الدينية وشمولها لكل مجالات الحياة «والواقع أن الخطاب الديني — بكل ما يمثله من توجُّهات أيديولوجية، وما يُعَبِّر عنه، من مصالح وتوجُّهات اقتصادية اجتماعية سياسية — هو الذي يسعى لفرض سيطرته وهيمنته على عقل الأمة وثقافتها.» يريد أن يكون مرجعية حياتنا بوصفه أيديولوجيا، لكنه يُخادِع بالزعم أن المرجعية تَتمثَّل في سُلطة النصوص التي لا تنطق إلا من خلال تأويلاته. وعجيب أن يُخَطِّئ هذا الخطابُ «الخوارج» الذين رفعوا شعار: «لا حُكْم إلا الله»، ويتناسى في الوقت نفسه كلمة الإمام علي: «القرآن بين دفَّتَي المصحف لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال.»

(٢-٤) قد يبدو من قبيل التناقض في خطابنا أن نَتَّهم الخطاب الديني في هذه الفقرة تحديدًا بإهدار سياق القراءة الذي ناقشناه في الفقرة الخامسة من القسم الأول. وذلك لأن يافطات «القراءة العصرية» و«الإعجاز العلمي»، فضلًا عن التأويل الاجتماعي والسياسي تُوهِم بسيطرة سياق القراءة على مستويات السياق الأخرى في تأويلات الخطاب الديني، والحقيقة أن ثَمَّة فروقًا جوهرية حاسمة بين سياق القراءة المُنتِجة بالمعنى الذي أسهبنا في شرحه وتحليله وبين التأويل الأيديولوجي المُسيطِر في الخطاب الديني. سياق القراءة المُنتِج يتم من داخل إدراك مستويات السياق الأخرى، بينما يتجاهل التأويل الأيديولوجي ذلك فيجعل النصوص مُعلَّقة في الهواء تحتمل إسقاط الدلالات عليها من الخارج. لكن الخطاب الديني — محكومًا أيضًا بسيطرة الأيديولوجيا على تأويله — يقع أحيانًا في ورطة إهدار سياق القراءة إهدارًا شِبْه تامٍّ، نقول «أحيانًا» على أساس أن سيطرة الأيديولوجي وبُرُوزه في أغلب الأحيان قد يبدو للعين غير الفاحصة مُغالاةً في الاهتمام بسياق القراءة على حساب مستويات السياق الأخرى.

يقع الخطاب الديني بين مطرقة القراءة الأيديولوجية المُغْرِضة وسندان القراءة الحَرْفِية المُثْبِتة لدلالة النصوص عند مستوى الدلالة التاريخية، في القراءة الأولى الخطاب الديني بمقولة «صلاحية النص دلاليًّا لكل زمان ومكان»، بينما يعتصم في القراءة الحَرْفية بمقولة: «فَهْم الخطاب كما فَهِمه المعاصرون لنزوله» اعتمادًا على عمق إيمان الجيل الأول — جيل الصحابة — من جهة، وعلى صِلَتهم المباشرة اليومية بالنبي من جهة أخرى. والحقيقة أن الخطاب الديني لا يكتفي بالاستناد إلى هاتين المقولتين المتناقضتين فحَسْب، بل ينطلق أساسًا من تَصوُّر سلبي لتطور المعرفة الدينية يفصل بينها وبين مجالات المعرفة الأخرى في الثقافة فصلًا شِبْه تامٍّ. ترتبط المعرفة الدينية في هذا التصور لا بتطور الوعي عمومًا، بل ترتبط أساسًا بعمق العاطفة من جهةٍ، وبمدى الخضوع والإذعان في السلوك الديني المُتمثِّل في العبادات من جهةٍ أخرى. لهذا لا يدرك الخطاب تناقضه من ذاته حين يلجأ في تأويلاته الأيديولوجية لآلية التوسيع الدلالي — كما رأينا في الإعجاز العلمي وفي طرح مفهوم الحاكمية — ويلجأ في فهمه للتصورات الدينية لآلية الفهم الحَرْفي والتمسك بالدلالة التاريخية. وحين يحاول أن يزيل التناقض ويجمع بين الطريقتين يقع — كما رأينا في الفقرة ٢-١ — في وَهْدَة تناقض من نوع أكثر تعقيدًا.

لذلك يكون حديثنا عن نمطين من القراءة نوعًا من التقسيم الإجرائي من جانبنا، بين آليتين في منهجية قراءة واحدة؛ آلية التوسيع الدلالي التي ناقشناها في الفقرتين السابقتين، وآلية التضييق الدلالي التي نُعْطِي لها بعض الأمثلة الشائعة جدًّا في الخطاب الديني. كل ما يتصل بجانب العقائد والتشريعات — الأحكام والحدود خاصَّةً — من نصوص يُدْرِجها الخطاب الديني في خانة الثوابت، التي يَجِب فَهْمُها عن الأسلاف. «لا اجتهادَ في مجال العقيدة» هذا ما يُعلنه الخطاب الديني متجاهلًا أن العقائد تَصوُّرات مُرتَهنة بمستوى الوعي وبِتطوُّر مستوى المعرفة في كل عصر. ولا شك أن النصوص الدينية اعتمدت، شأنها شأن غيرها من النصوص، على جدَليةِ المَعرفي والأيديولوجي في صياغة عقائدها، المعرفي التاريخي يُحِيل بالضرورة إلى كثيرٍ من التصورات الأسطورية في وَعْي الجماعة التي تَوجَّهَت لها النصوص بالخطاب، بينما يُحِيل الأيديولوجي — نظام النص — إلى وَعْي مُغَاير. من هذه الزاوية لا يمكن إغفال القراءة المعتزلية للعقيدة، وهي القراءة التي تسعى إلى نفي المَعْرِفي التاريخي في بِنْيَة النص وفي دلالته استنادًا إلى مفاتيح مُفَسِّرَة هي النصوص المُحْكَمة في مجال العقيدة، نصوص التنزيه وإقرار الوحدة بمعناها الفلسفي لا الرياضي. وكان من نتائج هذه القراءة نَفْي مفهوم «الأزلية» عن الوجود الأنطولوجي للنص، وفَتْح دلالة النص — على مستوى العقيدة — لآفاق معرفية أرقى، وذلك كله تَمَّ من داخل النص ذاته.

رغم هذا الإنجاز المُتحقِّق في تراثنا الفكري والعقلي يُصِر الخطاب الديني على التمسك بما قَبْلَه في الوعي الإسلامي، هذا المَاقَبْل الذي صاغه أبو الحسن الأشعري في القرن الرابع صياغةً لم تُفِد من النهج الاعتزالي إلا في بعض الإجراءات الجزئية. ما زال الخطاب الديني يَتمسَّك بوجود القرآن في اللوح المحفوظ اعتمادًا على فَهْم حرفي للنص، وما زال يتمسك بصورة الإله المَلَك بعرشه وكرسيه وصولجانه ومملكته وجنوده الملائكة، وما زال يتمسك بالدرجة نفسها من الحَرْفِيَّة بالشياطين والجن، والسِّجِلَّات التي تُدوَّن فيها الأعمال. والأخطر من ذلك تَمسُّكه بحَرْفِيَّة صِوَر العقاب والثواب وعذاب القبر ونعيمه ومَشاهد القيامة والسَّيْر على الصراط … إلى آخر ذلك كله من تَصوُّرات أسطورية.

وإذا انتقلنا من مجال العقائد والتَّصوُّرات إلى مَجال الأحكام والتشريعات نجد الخطاب الديني يصر على التمسك بدلالاتها الحرفية دون إدراكٍ للفَارِق بين ما قبل النص، وبين ما أحدثه النص من تَطوُّر في مجال الأحكام والتشريعات. الأحكام والتشريعات جزء من بِنْيَة الواقع الاجتماعي في مرحلة اجتماعية تاريخية مُحدَّدة، ويجب أن تُقاس أحكام النصوص الدينية وتشريعاتها — وتتحدد دلالتها مِن ثَمَّ — من واقع ما أضافته — بالحذف أو الزيادة — إلى الواقع الاجتماعي الذي تَوجَّهَت إليه بحركتها الدلالية الأولى. من هذا المنظور تَتحدَّد دلالة النصوص، ويتحدد تبعًا لذلك رصد اتجاه حركتها الذي يحدد بدوره اتجاه حركة الاجتهاد في مجال التشريعات والأحكام. بدون هذا الرصد الدقيق، القائم على قراءة التشريعات في سياقها الاجتماعي التاريخي. يصبح الاجتهاد ضربًا من التأويل المزاجي النفعي. وإذا كان الخطاب الديني في مُجْمَله يمنع الاجتهاد في مجال الأحكام والتشريعات إلا في التفاصيل، فإن القراءة العصرية التي سبقَت لنا مناقشة بعض أطروحاتها تُقدِّم بعض الاجتهادات التي تستوجب منا المناقَشة. وقبل أن نناقش هذه الاجتهادات نشير إلى حرص تلك القراءة العصرية على استبعاد العقائد والعبادات من مجال الاجتهاد استبعادًا تامًّا.

تقول القراءة المعاصرة:

«وأهم خاصية للعبادات هي سقوط العقل فيها؛ أي إنها لا تخضع للعقل إطلاقًا ولا لقواعد البحث العلمي الموضوعي بعكس الحدود التشريعية والوصايا، وذلك لورود المُقدِّمَات والعمليات والنتائج معًا. ففي أية مسألة من المسائل جاءت فيها المقدِّمات والنتائج معًا يسقط فيها العقل «العلمي» بالضرورة. فمثلًا إذا طَلبْنا من إنسان ما أن يسير مسافة كيلومتر واحد ويأخذَ مقابل هذا السير عشرة آلاف دولار: أي المقدمة — سير ١كم.

النتيجة رِبْح عشرة آلاف دولار.

ومنها الأعلى، كما في أحكام السرقة والقتل، ومنها ما يَجْمَع بين الحَدَّيْن الأدنى والأعلى، كما في أحكام الميراث. وَلْنَرَ حدود الاجتهاد في مسألة المواريث طبقًا لتصنيفات المؤلِّف:

وعلى النمط التأويلي نفسه يَتعرَّض المؤلف لقضايا الأحكام الشرعية كلها، دون أن يشرح للقارئ على أي أساس نَصِّي دلالي حدَّد الحَدَّين الأعلى والأدنى في قضية ميراث الذَّكَر والأنثى، ولا أن يبرر الأساس المعرفي أو اللغوي الذي استند إليه في إخضاع دلالة النصوص التشريعية لمنطق التحليل الرياضي. ومن الواضح أن المُحرِّك التأويلي نابِع من سياق مُغاير تمامًا لأي مستوى من مستويات سياق النص، إنه المعنى المُحدَّد سلفًا والمفروض بطريقة قسرية إقحامية، لتحقيق هدف مُعْلَن: إن دلالة النصوص شاملة، وصالحة لكل زمانٍ ومكان. هكذا يِحِل المؤلِّف مشكلة مزمنة من مشكلات العقل العربي: كيف نَجِد في النصوص حلًّا لكل المشكلات التي تَستجِدُّ بتطور المجتمعات ومَرِّ العصور؟ لكنه يحلها حلًّا أيديولوجيًّا يُعمِّقها ويُؤيِّدها بدلًا من أن يزيلها؛ ولأنه حل مُستَوْرد فإنه مُضطر إلى مُعاوَدة الوقوع في المُشْكِل الأصلي، العودة الدائمة إلى التأويل المُهدِر لكل مستويات السياق:

لا مجال هنا لمناقشة المؤلِّف في تأويله لكلمة «الحدود» في القرآن بمعنى «النهايات الرياضية»، ولا مجال كذلك لمناقشته في طبيعة الدلالة التي استنبطها من الآية التي أوردها في النص السابق. ذلك أن إهدار كل مستويات السياق واضح بلا لَبْس أو غموض، وفي هذا دليل كافٍ على أن الخطاب الديني حين يَتخلَّى عن صمته إزاء تأويل الأحكام الشرعية — وهو الموقف السائد المُهدِر بصمته لسياق القراءة — يَنخرِط فيما تَعوَّد عليه من إهدار لكل مستويات السياق. وفي تقديرنا أن العودة للسياق الاجتماعي الخارجي، السياق المُنتِج للأحكام والقوانين، وتحديد أحكام النص على ضوئها، يمكن أن يُمثِّل دليلًا هاديًا لا لِفَهْم الأحكام فقط، بل يفتح باب الاجتهاد لتطويرها على أساس تأويلي مُنتِج. وإذا قرأنا نصوص الأحكام من خلال التحليل العميق لِبِنْيَة النصوص — البنية التي تَتضمَّن مستوى المسكوت عنه — فربما قادَتْنا القراءة إلى إسقاط كثير من تلك الأحكام بوصفها أحكامًا تاريخية، كانت تصف واقعًا أكثر مما تضع تشريعًا.

٣

الحديث عن الأثر الفكري والاجتماعي لتجاهل الخطاب الديني لمستويات السياق في تأويله للنصوص الدينية يدخل بنا مباشرةً لا في أزمة الفكر العربي فحسب، بل في أزمة الواقع العربي بمستوياتها المختلفة. ولن نخوض هنا في أسباب الأزمة، ولا في مَظاهرها، أو نناقش عُمْقها التاريخي، ولكن نُركِّز في بياننا للآثار المُترتِّبة على تأويلات الخطاب الديني على مدى مساهمتها في تعميق الأزمة، خلافًا لما يَدَّعيه الخطاب الديني من أنه وَحْده الذي يمتلك مفاتيح الحلول لكل مستويات الأزمة. والأثر العام الواضح والملموس والبارز على جَميع المستويات، تحويل النصوص الدينية — بإخراجها من سياقها الثقافي الاجتماعي بالتركيز على جانِب المتكلم إلى مرجعية شاملة للحياة … من هنا نحتاج دائمًا إلى البحث عن مشروعية أيِّ تَصرُّف، شخصي أم اجتماعي، اقتصادي أم سياسي أم فكري أم فَنِّي، من خلال استنطاق النصوص الدينية. وتصبح كل مجالات الخبرة الإنسانية فاقِدَة للمشروعية، ومُعطَّلة عن الاستيعاب في بِنْية الذاكرة الجَمْعِية (الثقافة)، ما لم تَسْتَمِد من النصوص الدينية مشروعيتها. يستوي في مَجالات الخبرة تلك خبرة التاريخ العربي بمراحله المختلفة، وخبرة الإنسان في سياق انخراطه في شَكْل من أشكال الصراع مع واقعه الطبيعي والاجتماعي. وكذلك الخبرات المنقولة مِن تجارب مجموعات اجتماعية أخرى على خَريطة الواقع الإنساني. العودة إلى النصوص تَظلُّ المرجعية التي تُعْطي لأية مرجعية أخرى مشروعيتها.

ويطول بنا الحديث لو استشهدنا من تاريخنا البعيد أو القريب بنماذج على هذا التوتر المُتأزِّم والانشطار في الوعي بين مرجعية النصوص ومرجعية الخبرة الإنسانية الاجتماعية. ويكفي في هذا السياق أن نتذكر وقائع أزمة الخليج التي بدأت وقائعها في أغسطس ١٩٩٠م، وما تزال نتائجها العميقة تَتكشَّف آنًا بعد آنٍ. لقد خاض العرب من الجانبين حربهم على مستوى النصوص الدينية، في حين كان العدو الأساسي — يمارس ألوهيته الطاغية بإطلاق العواصف المُدمِّرة في أنحاء الصحراء العربية. كان يمارس ألوهيته، بينما استراح المحاربون في الجانب الآخَر بتصنيفه في خانة «الشيطان»، وتَصوَّروا أنهم يخوضون حربًا مُقدَّسة إلى جانب الله الذي يُصارِع الشيطان. من البديهي ألَّا تفلح أطنان الأسلحة المتقدمة، والصواريخ المُعدَّلة، في أداء وظيفتها على الوجه المُرتَجى؛ لأن البشر الذين يَقِفُون خلفها تَلتفُّ حول رقابهم قبضة «الحاكمية» بكل دلالاتها الاجتماعية والسياسية، فضلًا عن الدينية. إن الذي تَعوَّد أن يُقَبِّل يد القائد والزعيم، والمُبَرمَج أيديولوجيًّا عن طريق طمس كل مَنافذ الوعي، ما أَسهلَ أن يقبل غيرها! فلا فرق عنده بين الأشخاص، ما دامت البِنْيَة الذهنية مُصمَّمة على ذلك النحو.

وعلى الجانب العربي الآخَر — المتحالِف مع العدو وصراحةً — كانت النصوص تُسْتَنطَق لتبرير وجود العدو على الأرض، ولتبرير مُمارَستِه لطقوس ألوهيته، فَتحوَّل إلى حليف من أهل الكتاب. وتَكْمُن الخطورة هنا في تحويل كل صراعاتنا ومعاركنا — الاقتصادية والاجتماعية والسياسية — إلى معارك دينية، نخوضها على أرضِ تأويل النصوص. وهذا من شأنه أن يُزيِّف الوعي بحقيقة الصراع من جهةٍ، ويفضي إلى عدم حسمه على أي مُستوًى من جهةٍ أخرى. فتبقى كل مشكلاتنا مُعلَّقة لأن النصوص تنطق بالدلالة وبنقيضها في الوقت نفسه. وإذ تَبْقَى كل المشكلات مُعلَّقة، يظل الواقع راكدًا، يسير واقفًا على طريقة الأمر العسكري «مَحلَّك سِرْ»، ويظل العقل يدور في طاحونة النصوص جعجعةً بلا طحن، ونعود في ختام القرن العشرين لنناقش القضايا نفسها التي نُوقِشَت في القرن التاسع عشر: فوائد البنوك والربا، الشورى والديمقراطية، العلم والدين، الفنون حرام أم حلال، خروج المرأة للعمل أم لزومها البيت، الحجاب والسفور، ناهيك بالقضايا الجديدة التي يطرحها الواقع يومًا بعد يوم.

(٣-١) إذا كانت تلك هي النتائج الخطيرة لإهدار السياق الثقافي الاجتماعي للنصوص الدينية، فإن النتائج المترتبة على مُحاوَلات القراءة العصرية — التي أعطينا نموذجًا لها في الفقرة ٢-١ وفي الفقرة ٢-٤ تساهم مُساهَمة مُباشِرة في تعميق الأزمة؛ لأنها أولًا — ورغم مُحاولاتها التمييز بين الثابت والمُتغيِّر والأزلي والزماني — تُرسِّخ مفهوم «شمولية النصوص»، وذلك عن طريق قراءة كل تطورات الوعي الإنساني — العلمي والفكري — فيها. ولأنها ثانيًا تُولِّد لدى القارئ القناعةَ بامتلاك كتابه المُقدَّس لكل ما وصل — أو يمكن أن يصل — إليه الإنسان ماضيًا وحاضرًا ومُستقبَلًا. ولأنها ثالثًا قراءة تُصادِر إنجازات العقل البشري في جميع مجالات المعرفة وتختزلها في نص تَمَّتْ صياغتُه منذ خمسةَ عشرَ قرنًا هجريًّا. وهذا شأنه أن يُرَسِّخ في الوعي، أو في اللاوعي الجَمْعي سُلْطةَ الماضي وهيمنته على الحاضر. وبعبارة أخرى: لا تدرك القراءة التي ترفع شعار العصرية على مستوى المنطوق، أنها تُرسِّخ بالمسكوت عنه في بِنْيَتها شعار الماضوية. ولأنها أخيرًا تُرسِّخ نَمَط التفكير الغيبي الأسطوري في اللحظة التي تَرفَع فيها شعار العلمية، وذلك لما تُؤكِّده من وجود أزلي مُبَرمَج بشكل رياضي للنص الديني — أو لجزء منه — في اللوح المحفوظ.

وإذا كانت تلك القراءة العصرية تتصور أنها تُقدِّم حلولًا لبعض المُشكِلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فإن تقديم تلك الحلول استنادًا إلى سُلطة النص الديني يُفقِدُها كثيرًا من مشروعيتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فثَمَّ دائمًا قراءة — أو قراءات — أخرى للنصوص تَطرَح حلولًا أخرى. هكذا تَتالى الحلول طرحًا على مستوى الأيديولوجيا، وتبقى المشكلات ماثلةً؛ لأنها لم تُحلَّل على أرضيتها الخاصة، ولم تُحَل وفق قوانين إنتاجها الداخلية. والأخطر من ذلك كله أن تلك القراءة العصرية تُحوِّل رَجُل الدين — كما حوَّلَت نصوصه — من مجال اختصاصه ليكون الخبير الشامل في كل فروع المعرفة. وبعبارة أخرى تنتقل شمولية النصوص الدينية إلى شمولية في نشاط عالِم الدين، فيُفْتِي في الطب والفن والفَلَك والفِكْر والفلسفة. ويمكن الحديث في هذه الحالة عن الطب الإسلامي، والفنون والآداب الإسلامية، والفلسفة الإسلامية، والعلوم الإسلامية، فضلًا عن البنوك الإسلامية، وبيوت الأزياء الإسلامية. وتتحول الصفة «إسلامي» إلى ماركة مُسجَّلة لتسويق كل شيء وأي شيء. وتدخل الدول، بأجهزتها الإعلامية، وبمؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مجال المزايَدة في رَفْع شعار «الإسلامي»، ويعجب الإنسان وهو يدخل أحد بنوك الدولة: إذا كان هذا الفرع هو فرع «المعاملات الإسلامية»، فما اليافطة «المسكوت عن» تعليقها على الفروع الأخرى؟!

إن حل مشكلات الواقع، إذا ظل يعتمد على مرجعية النصوص الإسلامية، يُؤدِّي إلى تعقيد المشكلات، حتى مع التسليم بأن الخطاب يُقدِّم حلولًا ناجعةً؛ ذلك لأن اعتماد حَلِّ المشكلات على مرجعية النصوص الإسلامية من شأنه أن يُؤدِّي إلى إهدار حقِّ المُواطَنة بالنِّسْبة لغير المسلمين، والذين يصبح من حقهم أيضًا استنطاق نصوصهم الدينية حلولًا لنفس المشكلات. ولأن استنطاق النصوص يَعْتَمد كما سلفَت الإشارة على فَرْض معنًى مُسْبَق مُحدَّد أيديولوجيًّا تَتعدَّد الحلول المطروحة، فيغرق الواقع في طوفان الحلول التي تؤدي إلى تغييبه تغييبًا شِبه تامٍّ. وفي واقع مُتعدِّد دينيًّا. تَزداد المشكلات تفاقمًا، ولأن المُواطَنة تختفي في هذه الحالة لحساب الانتماء العقيدي؛ فينفتح الباب على مصراعيه لانقسام اجتماعي حادٍّ يساهم بدوره في مزيد من التعقيد، وهكذا دواليك. إن قانون «الأغلبية» يمكن أن تَتقبَّله الأقليات مدنيًّا، إذا كانت آليات التقنين آليات مَدَنية علمانية، ولكنها من المُؤكَّد سترفضه، بل وتحاربه، إذا فرض عليها تحت مِظَلَّة دينٍ لا تُؤمِن به. ولن يحل كل تلك التعقيدات حديث النوايا الحسنة عن حقوق غير المسلمين في إطار الشريعة الإسلامية، فلن يقبل مواطن — مهما كانت عقيدته — أن يكون في موقع مواطن الدرجة الثانية أو الثالثة.

(٣-٢) هكذا تفضي القراءة العصرية إلى تَبنِّي مبدأ الحاكمية دون أن تنص عليه بطريقة مباشرة واضحة. إن القراءة العميقة لتلك القراءة العصرية للنصوص سرعان ما تدرك أنه (الحاكمية) مبدأ مُحايِث في بنية القراءة العصرية، وإذا كانت القراءة هي الصياغة الحديثة لمبدأ شمولية النصوص، فإن اعتماد القراءة العصرية الواضح على هذا المبدأ الثاني يثبت إقرارها للمبدأ الأول. ولمبدأ الحاكمية، الناتج عن قراءة تأويلية مُغرِضة للنصوص، له امتداداته الضارة جدًّا في بِنْيَة الوعي على المستويات: الاجتماعية والسياسية والفكرية على حدٍّ سواء. إنه باختصار يساهم — إلى جانب أجهزة القمع من الشرطة والجيش والتعليم والإعلام — في ترسيخ بنية وعي المُواطِن المُذْعِن الخاضع المطيع، ويساهم من ثَمَّ في تثبيت الواقع المُحقِّق لمصالِح طَبقيَّة حادَّة.

إن بنية نظام الدولة القَبَلِية السائد بأنماطه وأشكاله المختلفة في الأقطار العربية والإسلامية تُعَدُّ تجسيدًا حيًّا لمبدأ الحاكمية، من حيثُ إنها بِنْيَة تُركِّز سُلطة احتكار المعرفة، ومِن ثَمَّ اتخاذ القرار في يد شخص واحد. وفي حالة الرغبة في التظاهر بالمشاركة في اتخاذ القرار يتم تعيين مجموعة من المستشارين على النمط الأوروبي ظاهريًّا. لكن سلطة هؤلاء المستشارين لا تَتعدَّى إبراء الذِّمَّة بإبداء الرأي، لكن في ظل بنية قَبَلِيَّة تَتحوَّل العلاقة بين الحاكم ومستشاريه إلى علاقة أبوية على النمط العربي، فلا يشير المستشار على رئيسه إلا بما يحب الرئيس أن يسمعه، وبعبارة أخرى: يتحول المستشار إلى ترمومتر يَقِيس رغبات الرئيس، أو إلى جهاز يَتسَمَّع نبضات تَوجُّهاته، فيشير عليه بما يحقق له تلك الرغبات ويُحَسِّن له تلك التوجهات.

من هنا نفهم إصرار هذا الخطاب المؤسِّس لمفهوم الحاكمية، على أن «الشورى» وليس الديمقراطية هي الحل الإسلامي، بالرغم من أن حديث النصوص الدينية عن الشورى وصفٌ لواقع قَبَلي كانت الشورى تُمارَس فيه فعلًا؛ أي إن النصوص لا تُقنِّن لنظام الحُكْم بقدر ما تَصِف واقعًا. لكن مفهوم «الشورى» في هذا الخطاب يُكَرِّس الحاكمية بالمعنى السياسي الذي نُناقِشُه هنا ولا يتعارض معها كما يَتوهَّم البعض. لكن خطر الحاكمية ليس مقصورًا على مستوى الدلالة السياسية، بل يمتد عميقًا في بِنْيَة الوعي الاجتماعي، فيصبح مبدأ حاكمًا لكل المؤسَّسات الاجتماعية بدءًا من الأسرة، فتتركز الحاكمية في يَدِ الذَّكَر في علاقته بالأنثى، وفي يد الأب في علاقته بالأبناء، والأكبر في علاقته بالأصغر، والرئيس بالمَرْءوس. ويتحول الأمر إلى كارثة حين نرى للمبدأ حضورًا في المؤسَّسات الفكرية والعلمية، فتتحول المؤسَّسة الدينية — الأزهر — إلى حَكَم في شئون الفكر والإبداع العقلي والأدبي والفني. إن وجود جهاز للرقابة على الكتاب والمصنفات الفنية والأدبية كارثة في حدِّ ذاته، فما بالنا حين يسيطر على هذا الجهاز المؤسَّسة الدينية، فتُصادِر الكُتُب وتَتدخَّل بالحكم على بعض الإنتاج الفني.

(٣-٣) مع تكريس الشمولية والحاكمية يأتي التأويل العلمي للنصوص الدينية فيكفي المواطن الذي ما زال يحتفظ برَمَق إبداعي، نتيجة للمصادفات ليس إلا، شر القتال، أعني يكفيه عناء البحث والتنقيب، والكشف عن الخبيء من قوانين في الطبيعة أو في الواقع الاجتماعي الإنساني. إن في كتابنا كل الحقائق الطبيعية والإنسانية، وليس علينا إلا أن نترك للآخَرِين عناءَ الدَّرْس والبحث، ثم نجد ما أَنْتجُوه من معارف وقوانين علمية مُسْتَكِنًّا في نصوصنا الدينية. لا يكتشف هذا الخطاب الديني عُقْمَه وتهافته أبدًا؛ لأنه لا يُدْرِك أن تلك المعارف المُسْتكِنَّة في النصوص لم يُنتِجْها هو مِن تأمُّل النصوص والعكوف على قراءتها. لقد كان عليه أن ينتظر الآخَر الأوروبي غالبًا — الضال المُنحرِف على مستوى العقيدة والسلوك — لكي يُنتِج له المعرفة، فيساعده بذلك على اكتشاف إعجاز النصوص الدينية علميًّا. هذا الاعتماد على عَرَق الأغيار دون إحساس بالخَجل ربما يَمتدُّ في بِنْيَة هذا الخطاب إلى إحساس بالتفوق إيمانًا بأن الله سخَّر لنا نحن المسلمين هؤلاء الأغيار، لِيُنتِجوا علمًا نفيد نحن من ثماره. وعلينا أن نُقرِّر أن الثراء البترولي العربي وَلَّد على مستوى اللاوعي — وربما على مستوى الوعي أيضًا — مشاعر من النمط المشار إليه، تعويضًا عن الإحساس بالدونية والضعف، فالتَّفوُّق إذن على مستوى العقيدة يجعل هذا الخطاب الديني يَقْبَل أن يُنتِج تأويلَه للنصوص الدينية على أكتاف ما أَنْتجَه هؤلاء، دون أدنى إحساس بالعقم أو التهافت.

والنتائج المُترتِّبة على هذا المسلك التأويلي لا تَقلُّ خطورة عن القراءة العصرية، أو عن القراءة الحَرْفية، أو أنماط القراءات التلوينية المغرضة، إنها أولًا تُصادِر على إمكانيات أي تَقدُّم علمي بعد لحظة التأويل، ولا تَترك الباب مفتوحًا لقراءات تالية مع مزيد من التطور في مستوى المعرفة. وقد سبق لنا في الفقرة ٢-٢ أن رأينا كيف يَجْزِم التأويل العلمي بمَرحلة الغيب المُطْلَق في المراحل الأولى للحمل، مستندًا إلى أن عالمًا أمريكيًّا ظلَّ يحاول لمدة ١١ عامًا متواصلة الوصول إلى تحديد نوع الجنين في تلك المرحلة ولم يظفر بطائل ويتناسى المُتحدِّث حقيقة أن عالمًا من علماء القرن الثامن أو التاسع عشر لم يكن من الممكن أن يَدُور بخَلَده إمكانية الوصول إلى معرفة نوع الجنين قبل الوضع. إنَّ فَشَل أحد العلماء الآن ليس مُصادَرة على نجاحٍ يَتحقَّق في المستقبل، والمصادرة على التَّقدُّم العلمي في المستقبل مسلك لا علاقة له بمنهج التفكير العلمي من قريب أو من بعيد. لكن هذا الخطاب الديني المُنْبَهر ظاهريًّا بالعلم يحمل للعلم عَداءً باطنيًّا عميقًا؛ لأنه ببساطة يَحتلُّ مواقعه أولًا بأول. من هنا تأتي المُصادَرة، فتكشف الطابع المعادي للعلم والمعرفة لهذا الخطاب، بل إن الخطاب المذكور بمُصادَرته لتطوُّر المعرفة العلمية مُستقبَلًا يؤكد نهجه في تثبيت المعرفة في لحظة التأويل، دون أدنى إحساسٍ بتناقُض ذلك مع أهدافه المُعلَنة.

وهذا الخطاب ثانيًا حين يربط بين آفاق معرفية حديثة أو معاصرة وبين بعض الاجتهادات التأويلية التراثية، أو بينها وبين بعض الإنجازات العلمية التراثية، لا يدرك أنه يقع في تكريس مبدأ الاستناد إلى سُلطة الماضي وبذلك يكشف قناع المعاصرة الذي يَتقنَّع به مُخْفيًا وجهه الأيديولوجي النَّفعي البرجماتي. هذا الاستناد إلى سُلطة الماضي يجعل الإطار المرجعي للعقل الحديث خارجَ نطاق الحياة التي يحياها، فيُصبِح الإبداع مرتهنا دائمًا بسُلْطةٍ أخرى خارجية، وليس مرتهنا بالتجربة، بالمعنى العلمي وبالمعنى الحياتي على السواء. وإذا أَضَفْنَا إلى ذلك أن مُنتجِي هذا النمط من الخطاب الديني هم في الغالب أساتذة في الجامعات وفي المؤسَّسات العلمية أدركنا فداحةَ المُصاب في عقل الأمة ووعيها العلمي.

وينتهي هذا الخطاب ثالثًا، لا إلى المساهمة في خَنْق إمكانيات الإبداع العقلي والعلمي فقط، بل إلى تأبيد التبعية السياسية والاجتماعية والفكرية. ذلك أنه يُعلِّم الأجيال القادمة استهلاك المعرفة لا إنتاجها، المعرفة المُعبَّأة الجاهزة المُستورَدة، والتي لا تستقر في الوعي نتيجةً لِفَهْم آليات إنتاجها، ومُمارسة هذه الآليات، بل تستقر نتيجةً لوجود شبيهٍ لها، من قريب أو من بعيد عند الأسلاف. وهذا الاعتماد على المعرفة المُعبَّأة، يُحوِّلها إلى مخزون في الذاكرة يمكن اجتراره بين الحين والآخَر؛ إشباعًا للحاجة، دون أن يَتحوَّل إلى غِذاء حقيقي مُتمثِّل في نسيج العقل. وإذا كانت الأغذية المُعلَّبة، والمعامَلة كيمياويًّا، يمكن أن تسبب سرطان المعدة والأمعاء، فخطر سرطان العقل مَاثِل من كثرة تناوُل المعرفة المُعبَّأة، والمُجهَّزة تجهيزًا خاصًّا على طريقة التأويل العلمي للنصوص الدينية. والنتيجة الطبيعية لكل هذا تأبيد الاعتماد الدائم على المُنتَج الغربي، وتَحوُّل العالَم العربي والإسلامي إلى مُجرَّد سوق ومَنفَذ توزيع، لا تُقدِّم إلا الأيدي العاملة الرخيصة غير المُدرَّبة للمستثمرين. هذه التبعية الاقتصادية تُكرِّس التبعية الاجتماعية والسياسية والفكرية على جميع المستويات.

وتفضي التبعية في النهاية إلى تكريس حاكميةٍ من نوع لا يخطر للخِطَاب الديني على بالٍ: إنها حاكمية الغرب الرأسمالي، الذي يمتلك المعرفة، ويمتلك أدوات إنتاجها، ويمتلك مِن ثَمَّ حق اتخاذ القرارات المرتبطة بمصير العالَم، وبمصير العالم العربي والإسلامي خاصَّةً.

وبعبارة أخرى يساهم الخطاب الديني بطريقة غير مباشرة — وربما غير مقصودة — في تكريس ما يُسمَّى النظام العالَمي الجديد، الذي يعني هيمنة الغرب على شئون العالَم بعد سقوط الدولة السوفييتية، دولة عبادة النصوص وسيطرة الحزب الذي احتكر وحْدَه حقَّ تأويل تلك النصوص. ووجه المُفارَقة أن هذا الخطاب يُبشِّرنا بأنه الخِطَاب الوحيد المناهض للتبعية، والمُحقِّق للمُساهمة الحضارية المتميزة لشعوب المنطقة في تيار الحضارة الإنسانية. وإذ يُفْضِي التأويل العلمي إلى ذلك كله فإنه يلتقي مع كل أنماط التأويل التي ناقشناها فيما سبق. يَلتقُون جميعًا في النصوص الدينية بمعانٍ ودلالات مُحدَّدة مسبقًا، معانٍ ودلالاتٍ تُفْرَض على النصوص من خارجها. من هنا مَنشأ إهدار مستويات السياق المُختلفة، تلك المستويات التي يستحيل، نكرر: يستحيل، فَهْم دلالة النصوص بمَعزلٍ عنها. والبديل تعليق النصوص في الهواء، بحيث تَقبَل كل ما يمكن أن تستنطق به، وفي ظل هيمنة مبدأ «شمولية النصوص» تَتراكم التأويلات مُخْفِية وجه الواقع ومُزَيِّفة الوعي. وهل بعد ذلك كله إلا الضياع؟!

وانظر في علم المناسَبة بين الآيات والسور: الفصل الثاني من الباب الثاني في كتابنا «مفهوم النص: قراءة في علوم القرآن»، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط٢، ١٩٩٣م، ص١٥٩–١٧٥.

انظر: الصفحة الدينية بجريدة الأهرام القاهرية، بتاريخ: ١٩ / ١ / ١٩٩٠م.

وتأويل الزمخشري في النهاية لا يحل المشكل؛ لأنه افترض أن المَجاز الأمر ووجه المجاز بتعبيره أنه «صبَّ عليهم النعمة صبًّا فجعلوها ذريعةً إلى المعاصي واتباع الشهوات، فكأنهم مأمُورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه، وإنما حوَّلهم إياها ليشكروا ويَعْمَلوا فيها الخير ويَتمكَّنوا من الإحسان والبر» «وهو تأويل لا يختلف عن تأويلات سابقيه في إغفاله لمستويين من السياق على الأقل؛ المستوى الأول: سياق التركيب اللغوي المَبنِيِّ على الشَّرْط والذي يجعل إرادة الإهلاك للقرية من جانِب المُتكلِّم (الله) هو المُحدِّد لدلالة الأمر، إن كانت حقيقيةً أو مجازيَّةً. هذا التركيب يجعل قَصْدِيَّة الإهلاك مُرتهنَة بالإرادة أولًا، ويجعل الأمر بالفسوق تحقيقًا لوقوع القصد. وهذا السياق التركيبي ينفي نفيًا تامًّا أية محاولة تأويلية لرَدِّ الدلالة إلى مفهوم «العَدْل الإلهي» بالمعنى الاعتزالي. ومستوى السياق الثاني المُغْفَل في تلك التأويلات هو السياق الخارجي؛ سياق التنزيل، وسياق المُخاطَبِين، فالسياق سياق تَهديد لأثرياء مكة، وهو سياق لا يجعلها تنطق بأية دلالة إيجابية في علاقة المُتكلِّم بالمُخاطَب. إن العلاقة في سياق التهديد والوعيد لا بُدَّ أن تكون أعلى/أدنى، أو أقوى/أضعف، ومُحاوَلة جذب الدلالة لمَعنًى خارجي مُحدَّد سلفًا لا بُدَّ أن تنتهي كما رأينا إلى الإخفاق.»

هذا جانِب من التراث التأويلي الذي أصبح مَسلكًا في الخطاب الديني بشكل عام، وقد اخترنا النموذج الاعتزالي قصدًا لنكشف أن المسلك التأويلي لا يختلف من زاوية إهداره للسياق باختلاف المنظومة الفكرية المُحرِّكة للتأويل. النتيجة واحدة، سواء كان الدافع للتأويل تيارًا فكريًّا تُقدُّميًّا أم كان تيارًا رَجْعيًّا؛ لأن سيطرة الأيديولوجيا على المسلك التأويلي تُهْدِر مستويات السياق، وتُسقِط التأويل في خانَة التلوين، لا يختلف الخطاب الديني المعاصِر كثيرًا عن سَلَفه في طبيعة المَسْلك التأويلي، راجع فيما سبق دراستنا: الاتجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، دار التنوير، بيروت، لبنان، ط٢، ١٩٨٣م، ص١٥٥-١٥٦، ١٦٢.