النص والتأويل (في اللغة والثقافة)

أولًا: مفهوم النص: الدلالة اللغوية

وفي ثقافة احتل النص الديني فيها — ولا يزال — مركز الدائرة، يُعَدُّ الكشف عن مفهوم للنص، كشفًا عن آليات إنتاج المعرفة، بما أن النص الديني صار النص المولِّد لكل — أو لمعظم — أنماط النصوص التي تختزنها الذاكرة/الثقافة. ومعنى ذلك أن هذه الدراسة، وإن كانت تبدأ من البحث عن مفهوم للنص، تسعى إلى الكشف — ولو بطريقة ضمنية — عن نمط الثقافة التي تنتمي إليها.

في هذا السياق يصبح من الضروري البدء — قبل أي تَحليل آخر — بالكشف عن الدلالة اللغوية لكلمة «النص» في اللغة؛ لأن اللغة تُمثِّل النظام المركزي الدالِّ في بنية الثقافة بشكل عام. واكتشاف الدلالة اللغوية ورصد تطور اللفظ من الدلالة الاصطلاحية، يُمثِّل الركيزة الأولى للانطلاق إلى محاولة اكتشاف المفهوم في علوم الثقافة العربية كافَّة. وهذا هو موضوع الاهتمام، وبؤرة التركيز في هذا المقال.

-

(أ)

الدلالة الحسية:

-

نَصَّت الظبية جِيدَها: رفعته.

-

نصَّ الدابَّةَ: رفع جِيدَها بالمِقْوَد لكي يَستحثَّها على السرعة في السير.

-

-

(ب)

الانتقال من الحسي:

-

النص والتنصيص: السير الشديد.

-

نص الأمور: شديدها.

-

-

(جـ)

الانتقال إلى المعنوي:

-

نصَّ الرجلَ: سأله عن شيء حتى يستقصي ما عنده.

-

بلغَ النساءُ نصَّ الحقاق: سن البلوغ.

-

-

(د)

الدخول إلى الاصطلاحي:

-

الإسناد في علم الحديث.

-

النص: التوقيف.

-

التعيين.

-

يتبين من الترتيب أن الدلالة المركزية انتقلَت من الحسي إلى المعنوي ودخلَت في الاصطلاحي دون أن يَعْتَوِرَها تغيُّر كبير. ولذلك ظلَّت تُتداوَل بهذه الدلالة في مَجال العلوم الدينية كلها — أو جُلِّها — تقريبًا، وإن كانت قد تَحوَّلَت إلى مصطلح دلالي يُشير إلى البين بذاته الواضح وضوحًا لا يحتاج معه إلى بيانٍ آخَر، وذلك بالمقارَنة بأنماط دلالية أخرى تحتاج إلى بيان وشرح مُستقلَّين عنها. وبعبارة أخرى يمكن القول إن الدالَّ «نص» صار مصطلحًا دلاليًّا إجرائيًّا يدلُّ على جزء ممَّا يدل عليه اليوم بالدالِّ نفسه، هو ذلك الجزء الواضح الدلالة وضوحًا لا يختلف عليه اثنان من أهل اللغة.

-

(١)

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة: ١٩٦)

-

(٢)

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (الأعراف: ١٤٢).

-

(٣)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة: ١٨٣–١٨٥).

ويعلق عليها كاشفًا عن وعيه بَتعدُّد مستويات الوضوح، من زيادة البيان والإطناب كما يَتبدَّى من الآيتين الأوليين، إلى البيان الكاشف دون زيادةٍ كما يَتبدَّى في آيات سورة البقرة عن الصيام. فإذا أضفنا إلى ذلك «المُجْمَل» السابق الإشارة إليه أمكن أن نستشف أن النص بوصفه مصطلحًا دلاليًّا لا يشير إلى مستوًى واحدًا من الوضوح، بل يشير إلى مستويات مُتفاوتة، وإن كانت تندرج جميعًا تحت دلالة «الوضوح» أو «البيان الأول». يقول الشافعي:

(٣) يقول الزمخشري في سياق تفسير الآية رقم ١٧ من سورة البقرة:

وهو إذ يستخدم صيغة الفعل «نص» للدلالة على المُحْكَم الواضح البَيِّن الذي لا يحتاج التأويل، يعتبر أن الآية التي تسند فعل خَتْم القلوب إلى الله، من المتشابه الغامض. وهذا التقابل بين المفهومين: النص والمتشابه، يؤكد أن السياق المعتزلي الذي يَتحرَّك فيه الزمخشري، والذي يضع المُحْكَم الواضح مُقابِلًا للمتشابه الغامِض، ما زال يستخدم الدالَّ «نص» بالمعنى اللغوي/الاصطلاحي الشائع. ولما كان الخلاف بين المعتزلة وخصومهم يجد أحد تجلياته في النزاع حول تحديد المُحْكَم وتعيين المتشابه في القرآن، فمن الطبيعي أن ينازع ابن المُنَيِّر السُّنِّي، وَضْع الزمخشري للآية موضوع الخلاف، في إطار المتشابه الذي يحتاج للتأويل. والأهم من ذلك، في سياق تحليلنا الراهن، أنه — ابن المنير — يُصنِّفها دلاليًّا على أساس أنها «نص» لا يحتمل التأويل، ويَتَّهم الزمخشري بأنه:

هذه التفرقة بين «النصي» و«المحتمل»، يطرحها ابن عربي في سياق آخَر هو سياق الصراع بين الفقهاء والصوفية حول فَهْم الشريعة. وفي هذا السياق يطرح ابن عربي مفهوم «ندرة النصوص» وهو المفهوم الذي يسوغ «التأويل» ويجعله لا مجرد أمر مشروع، بل يطرحه بوصفه ضرورةً لا غنى عنها. إن الفقهاء الذين يعتمدون في مرجعيتهم الدينية على مُجرَّد النقل عن السابقين والاهتمام بطرق الرواية والتحمل والأداء لا يستطيعون — فيما يرى ابن عربي — فَهْم الشريعة وإدراك معناها كما يفهمها أهل الله الذين يأخذون علمهم مباشرةً بطريق الاتصال الروحي:

ولا تقف حدود التفرقة بين «النصي» و«الاحتمالي» في خطاب ابن عربي عند طرح مفهوم «ندرة النصوص»، بل تتجاوز ذلك إلى توظيف مفهوم «الاحتمالي» بشكل واسع في تأويله للقرآن والأحاديث النبوية على السواء، خاصَّةً إذا تعلق الأمر بأطروحات لا يتقبلها التأويل السُّنِّي الرسمي للإسلام، وإذا كان ابن عربي ينطلق من تصور أن «الرحمة» هي الصفة الإلهية التي انفتح بها وجود كل ما سوى الوجود الإلهي، فمن الطبيعي أن يكون مآل هذا الوجود إلى الرحمة الإلهية الشاملة في الختام. ولأن هذا التصور يتعارض مع الفَهْم السُّنِّي الرسمي المُستنِد إلى نصوص يَعتبِرُها هذا الفهم قطعيةَ الدلالة بشأن العقاب والعذاب وبالتخليد في النار إلى أبد الآبدين، يلجأ ابن عربي إلى إدراج تلك النصوص في خانة «الاحتمالي» نافيًا عنها صفتها «النَّصِّيَّة»:

(٤–١) هذه المقابلة بين «النصي» و«الاحتمالي» في النَّسَق الفكري الصوفي لابن عربي، تؤكد أن الدَّالَّ «نص» ظلَّ يُسْتخْدَم في حقله الدلالي اللغوي الأصلي؛ أي بمعنى الجَلِي الواضح الذي لا يحتاج للتأويل. ولعله من الصعب علينا حتى أن نُحدِّد على وجه اليقين متى وكيف حدَث التحوُّل الدلالي للكلمة لتدُلَّ على ما نقصده منها الآن؛ أي على البناء اللغوي الذي يتجاوز حدَّ الجملة المفيدة. ولعله ممَّا له دلالة في هذا الصدد أن نُدرِك أن الخطاب الديني المعاصر حين يتمسك بالمبدأ الفقهي القديم «لا اجتهاد فيما فيه نص»، وحين يُعيد إعلانه وطرحه دائمًا في وجه أي محاوَلة للاجتهاد الحقيقي، إنما يعتمد في الواقع على عملية مُخادَعة دلالية مُغرِضة. تَتمثَّل هذه المُخادَعة في استخدام كلمة «نص» للدلالة على «كل» النصوص الدينية — القرآن الكريم والأحاديث النبوية — بصرف النظر عن الوضوح والغموض. وبعبارة أخرى يخلط الخطاب الديني عن عمدٍ وقصدٍ بين الدلالة القديمة التي استخدمها الفقهاء حين قرروا المبدأ، وبين الدلالة المُعاصِرة التي تسبق إلى وعي المُخاطَب العادي، فيَترسَّخ في الذهن «تحريم» الاجتهاد. وإذا أضفنا إلى ذلك أن تحديد ما هو «نص» لا يحتمل التأويل وفصله عمَّا هو مُحْتَمل أمر خلافي بين الفقهاء والعلماء — كما سلفت الإشارة — أَدرَكْنا إلى أي حد يريد الخطاب الديني أن يُحْكِم الحصار حول النصوص لينفرد «الكهنوت» بسُلْطة التأويل والتفسير. ويظل استخدام اللغة القديمة في مناقشة قضايا وهموم مُعاصِرة، إحدى آليات الخطاب الديني لتعويق مسيرة العقل والعودة بالواقع إلى الوراء، وهي آلية ربما تحتاج إلى دراسة مستقلة.

(٥) وإذا كنا لا نستطيع أن نجزم يقينًا بكيفية التَّحوُّل الدلالي الذي حدَث للدالِّ «نص» من المعنى القديم إلى المعنى الحديث، فلعل فيما يذكره ابن خلدون (ت: ٨٠٨ﻫ) عن المُشتغلِين بالفلسفة أنهم كانوا يطلقون على كتاب المنطق لأرسطو اسم «النص»، ما يساعدنا قليلًا على استشفاف جذور التحول. يقول عن نشأة الفلسفة بشكل عام وكيف تَحدَّدت مجالاتها، وتَهذَّبت طُرُقها بظهور كتاب المنطق لأرسطو:

وسواء كانت هذه التسمية قد حدثت في اليونانية أم لم تحدث، فالمهم عندنا أن الفلاسفة المسلمين فيما يُؤكِّد ابن خلدون أيضًا قد أطلقوا عليه اسم «النص»:

ثانيًا: دالُّ «التأويل» والمفهوم الثقافي للنص

والانتقال من تحليل دالِّ «النص» إلى تحليل دالِّ «التأويل»، معناه الانتقال من مجال اللغة إلى مجال الثقافة العربية قبل الإسلام، بحثًا عن مفهوم للنص بالمعنى الذي نفهمه الآن من كلمة «نص». والمفهوم الذي نبحث عنه واضح أنه مفهوم ضمني نأمل أن ينكشف بتحليل الدالِّ «تأويل»، الذي يُمثِّل الوجه الآخَر للنص في فهمنا المعاصر، هذا من ناحية. ومن ناحيةٍ أُخرى يُؤكِّد حضور الدالِّ «تأويل» في القرآن الكريم — أقدم نص عربي موثوق في صحته — سبع عشرة مرة، في مقابل غياب الدالِّ «النص» غيابًا كاملًا، أن ثمة مفهومًا للنصوص يتجاوز إلى حدٍّ كبير المفهوم من الدالِّ «نص»، كما حلَّلناه في مرة سابقة. والأهم من ذلك من ناحية ثالثة أن الوصول إلى المفهوم عَبْر تحليل الدالِّ «تأويل»، قد يُسهِّل مهمتنا في التعامل مع العلوم الدينية، ذلكم أن هذه العلوم ركَّزت جُل جهدها على طرائق الفهم وآليات التأويل كما سلفَت الإشارة.

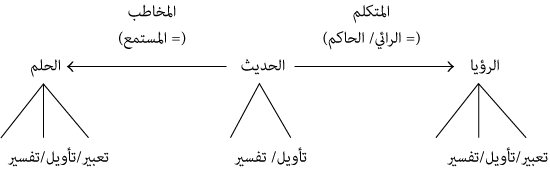

(١) تستدعي كلمة «التأويل»، أول ما تستدعي، إلى مجالها الدلالي كلمات من قبيل: «الأحلام» و«الرؤيا» و«الأحاديث». وهذه الكلمات تستدعي بدورها — إلى جانب كلمة «التأويل» — كلمات أخرى؛ من مثل: «التفسير» و«التعبير». ومعنى ذلك أن ثَمَّة علاقة ارتباط دلالي بين هاتين المجموعتين من الكلمات، بحيث يمكن أن تستدعي إحدى الكلمات في كل مجموعة الكلمات الثلاث المُكوِّنة للمجموعة الأخرى، وذلك على النحو التالي، وفقًا لنمطين من العلاقات اللغوية: النمط الأول علاقة الفعل والمفعول، والثاني علاقة الإضافة:

| أ | ب |

|---|---|

| أول — … — الرؤيا. | تأويل الرؤيا. |

| فسَّر — … — الرؤيا. | تفسير الرؤيا. |

| عبر — … — الرؤيا. | تعبير الرؤيا. |

| أول — … — الحُلم. | تأويل الحُلم. |

| فسَّر — … — الحلم. | تفسير الحلم. |

| عبَّر — … — الحلم. | تعبير الحلم. |

| أوَّل — … — الحديث. | تأويل الحديث. |

| فسَّر — … — الحديث. | تفسير الحديث. |

وهي كلها علاقات تقع في مجال الاستخدام اللغوي لتلك الدوالِّ، باستثناء العلاقة التي أسقطناها بين «عبَّر» و«حديث»، فلا يقال: «عبَّر الحديث» ولا «تعبير الحديث». وقبل أن نحاول اكتشاف علة غياب هذه العلاقة، نشير إلى أن نَمطَي العلاقة المشار إليهما بين عَمودَي الدوالِّ هما في الواقع شكلان نحويان وظيفيان لعلاقة دلالية واحدة، خاصَّةً إذا أخذنا بتأويل النحاة أنفسهم لعلاقة «الإضافة» تلك بأنها من قبيل «إضافة المفعول إلى المصدر».

إن الاستخدام القرآني لمفردات «الرؤيا» و«الأحلام» و«الأحاديث» يؤكِّد — خاصَّة في سورة يوسف التي تعتمد في بنائها القصصي على الأحلام — ما نذهب إليه من فروق بينها. يقول يوسف لأبيه: يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، فيرد الأب: يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، ومن المهم ملاحظة أن استخدام الدال «رؤياك» من جانب المخاطَب/المُستمِع، يرتبط في سياق القصة بطبيعة المتكلِّم/الرائي، أي بكونه طفلًا قد لا يُدرِك الفارق بين «الرؤية» و«الرؤيا» إدراكًا واضحًا (الآيات: ٤-٥). لكنَّ المَلِك حين يَقصُّ رؤياه على الملأ مستفتيًا إياهم، يكون ردهم: أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (الآية: ٤٤)، مُستبدِلِين الدالَّ «أحلام» بالدالِّ «رؤيا» في الخطاب. أما استخدام الدالِّ «حديث» فيشير في الخطاب القرآني — في سياق الحديث عن الرؤى والأحلام فقط — إلى مدلول مُحايِد لا يتعلق بالمتكلِّم ولا بالمُخاطَب. يقول يعقوب ليوسف: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (الآية: ٥). ويتردد التعبير مرة أخرى في السورة بضمير المتكلم — الله —: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (الآية: ٢١).

(١–١) الخلاف الدلالي بين «الرؤيا» و«الرؤية» من جهة، وبين «رأى» البصرية و«رأي» العِلْمية بمعنى عَلِم — وبينهما وبين «رأى» الحلمية — رأى في المنام — من جهة أخرى، اختلاف معروف وهامٌّ لا شك في ذلك. لكن هذا الاختلاف لا يزيل كلية علاقات الاشتقاق من جذر واحد، فيظل المعنى الحسي — رؤية العين — حاضرًا — بدرجات متفاوتة بالطبع — في دلالة كل مِن رأى «العِلْمية» و«الحُلْمية» على السواء. ولا شك أن حضور الدلالة الحسية في الأخيرة أعلى من حضورها في العِلْمية، بدليل أن قابلية العِلْمية لأن يُسْتبدَل بها الدال «عَلِم» لا توجد في «رأى» الحُلْمية، رغم أن كِلا الفعلين يندرج — وظيفيًّا — في الأفعال التي تَتعدَّى إلى مفعولين، على خلاف جذرها الذي يتعدى إلى مفعول واحد. ومعنى ذلك أن «الرؤيا» مثلها مثل «الرؤية» تدل على الانطباعات الحسية المباشِرة قبل أن تَتحوَّل إلى «مُدرَكات» تخضع للتصنيف العقلي، الذي يُحوِّلها بدوره إلى معرفة؛ أي إلى «علم». والفارق بينهما أن «الرؤيا» تدل على الانطباعات التي تَتكوَّن من المخيلة أثناء النوم، وهي انطباعات يعلم الإنسان أنها تدلُّ على مَعانٍ وراءها، معانٍ غير مُباشِرة تحتاج للإفصاح عنها من خلال «العبور» من «ظاهر» الصور المُدرَكة إلى «الباطن» المستكن وراءها، من هنا يَتعلَّق دالُّ «التعبير» بالرؤيا تعلُّقًا مباشرًا صريحًا. لكن عملية «العبور» هذه لا تتم إلا بتحويل الرؤيا «إلى» حديث، أي الانتقال من لغة «الصور» إلى اللغة الطبيعية التي يتشارك فيها كل من الرائي/المتكَلِّم، والمُفسِّر/المُستمِع.

هكذا تكون الرؤى والأحلام في الثقافة العربية نصوصًا دالَّة، بالمعنى السميوطيقي للنصوص، لكنها نصوص تحتاج للترجمة إلى اللغة الطبيعية قبل أن تصبح موضوعًا للتأويل أو التفسير. إنها مثل اللوحة، أو التمثال، أو قطعة الموسيقى، من حيث سلسلة العلامات غير اللغوية المُنظَّمة تنظيمًا خاصًّا يجعلها مُنتِجة لدلالة كلية، ليست إلا حاصل تفاعُل دلالات العلامات داخل كل منظومة. إنها جميعًا نصوص في اللغات غير الطبيعية، وتحتاج — مثل الرؤى والأحلام — إلى أن تُترْجَم إلى اللغة الطبيعية في حالة الرغبة في مشاركة الآخرين في فَهْم «الرسالة» المتضمنة في مثل هذا النمط من النصوص. لكن الرؤى والأحلام تختلف عن تلك النصوص في كونها لا تقبل المشارَكة أصلًا إلا بعد تحويلها إلى «أحاديث»، بحكم أن إدراك علاماتها، وإدراك كيفية تنظيمها، لا يتأتَّى إلا بالترجمة.

وإذا كان ابن عربي يدور غالبًا في دائرة الطبيعة «الاحتمالية» للغة، فإن موقف الثقافة من نصوص الرؤى والأحلام وعلاقتها بتعبيرها اللغوي — في اللغة الطبيعية — يدور في دائرة إعطاء مركز الثِّقل والأهمية للتعبير اللغوي، الذي هو موضوع التأويل بشكل مباشر، وقصة حُلْم «ربيعة بن مُضَر»، التي تَتردَّد في كتب السيرة خيرُ شاهد على أهمية «التعبير»، إذ يروي أنه رأى رؤيا:

واللافت في هذه القصة أن صاحب الحلم/الرائي لا يطمئن لتأويل رؤياه إذا كان عليه أن يُحوِّلها بنفسه إلى «حديث»، بل يُريد من المُؤوِّل أن يعرف الحُلْم ويقوم بتأويله في الوقت نفسه. ومعنى ذلك أن تعبير الرؤيا التعبير الصحيح هو الكفيل بالوصول إلى تأويلها الصائب؛ لذلك لم يحقق مراد الرائي إلا سَطِيح الكاهن الذي كان جسده من شِدَّة لِين عظِامه «يدرج كما يدرج الثوب»، فيما يقول ابن خلدون. ولا يكتفي صاحب الحُلْم بحكاية سَطيح للرؤيا وتأويله لها، بل يلجأ إلى شِقِّ بن أنمار — كاهِنٍ آخر في كفاءة سطيح — ليطمئن قَلبُه للتأويل الذي طرحه سَطيح.

وإذا كانت قصة حلم «ربيعة بن مضر» تُبْرِز أهمية «التعبير» لتأويل الحُلْم، فإن قصة حُلْم السَّجِينَين في سورة يوسف — كما يروي تفاصيلها الطبري نقلًا عن بعض الرواة — تَسْتبدِل بالحُلْم التعبيرَ ذاته. فطبقًا لهذه المرويات أن يوسف لما دخل السجن قال:

ولذلك تصبح دلالة الكلمة متقطعة عن الإضافة: الجزاء والعاقبة مطلقًا، وتختلف الدلالة جزئيًّا في حالة الإضافة، فيصبح تأويل الأفعال — في قصة موسى والعبد الصالح في سورة الكهف — هو الكشف عن دلالتها التي كانت خفية بالنسبة إلى موسى. لقد بدَتْ أفعال العبد الصالح، وتصرفاته، من منظور الأفق الذهني المعرفي لموسى، أفعالًا خَرقاء؛ لأنه لم يكن يعرف غايتها وعاقبتها، حتى كشف له العبد الصالح عن تأويلها.

(٣) النص في تعريفه المعاصر: سلسلة العلامات المُنتَظِمة في نَسَق من العلاقات تُنتِج معنًى كُلِّيًّا يحمل رسالة. وسواء كانت تلك العلامات علاماتٍ باللغة الطبيعية — الألفاظ — أم كانت علامات بلغات أخرى، فإن انتظام العلامات في نسق يحمل رسالة يجعل منها نصًّا. وليس من قبيل الصُّدْفة أن المفردات «عِلْم» و«عالَم» و«عَلَامة» مفردات من جذر لغوي واحد في اللغة العربية. وليس من قَبِيل الصدفة أيضًا أن كتاب العربية الأكبر، ونصَّها المهيمن، يُسمِّي نفسه «رسالة»، ويطلق على وحداته الأساسية المُكوِّنة للسور — الوحدات الأكبر — اسم «الآية». والآية — فيما يقرر الطبري:

تحتمل وجهين في كلام العرب: أحدهما أن تكون سُمِّيَت آية؛ لأنها علامة يُعْرَف بها تمام ما قبلها وابتداؤها، كالآية التي تكون دلالةً على الشيء يُسْتدَل بها عليه، كقول الشاعر:

يعني: بعلامة ذلك. ومنه قوله جل ذكره: رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ (سورة المائدة، الآية: ١١٤) أي علامة منك من السماء لإجابتك دعاءنا وإعطائك إيَّانا سُؤْلَنا.

والآخَرُ منهما: القصة، كما قال كعب بن زهير بن أبي سلمى:

يعني بقوله «آية»: رسالة مني وخبرًا عَنِّي، فيكون معنى الآيات:

وإذا كانت «الآية» علامة، والنص: رسالة، فإن الكون كله — في الخطاب القرآني — سلسلة من العلامات الدالَّة — الآيات — على وجود الله، وعلى وحدانيته. ذلك أن ثَمَّة نَصَّيْن: نصًّا لغويًّا مُرْسَلًا من الله للإنسان، ونصًّا غير لغوي — العالَم — يُمثِّل رسالةً يتجاوب مضمونها مع مضمون الرسالة اللغوية. واستعراض دلالة كلمة «آية» ومُشتقَّاتها في الخطاب القرآني يؤكد ما نذهب إليه. وقد حصر «معجم ألفاظ القرآن الكريم» دلالاتها على الوجه التالي:

الأصل في معنى الآية: العلامة الواضحة، وهو مُتحقِّق في كل ما تطلق عليه كلمة «آية»، فسُمِّي خلق الكون آيةً؛ لأنه علامة على قدرة الله. وسُمِّيَت مُعجِزات الأنبياء آيةً؛ لأنها علامَة على صِدْقِهم، وعلى قدرة الله.

وسُمِّيَت العِبْرَة آيةً؛ لأنها علامة على معاني العظمة والاعتبار.

وقيل لكلِّ جملة في القرآن بين فاصلتين آية، علامة على ما تَضمَّنَته من أحكام وآداب، ونحوهما.

وفي كثير من آيات القرآن — التي يطول بنا المقام إذا استشهدنا بها — توجيه للإنسان لكي يقرأ آيات الله في الكون وفي الناس وفي نفسه، وفي هذا التوجيه ما يدلُّ على وجود تَصوُّر لتَسانُد النصوص — لغوية وكَوْنِية وإنسانية — في إنتاج الدلالة المُنتِجة للرسالة. إن النظر في المَلَكوت وفي الخلق هو بمثابة قراءة لتأويل الآيات/العلامات — وصولًا إلى دلالتها، وبالمثل يُعَد تأويل القرآن — النص اللغوي — مُوصِّلًا للرسالة الموجودة — سلفًا — في الكون. ولا غرابة بعد ذلك كله أن يقرأ ابن عربي القرآن في الكون، كما يقرأ الكون في القرآن، ولا غرابة أيضًا أن يوازي — كما سنشرح مِن بعدُ — بين نصِّ الكون وبين «الحُلْم»، وأن يوازي كذلك بين «القرآن» و«التعبير» بالمعنى الذي تَعرَّضْنا له في الفقرة السابقة. وإذا كان المتكلمون في تقسيمهم لأنواع الأدلَّة، جَعلوا الدلالة اللغوية فرعًا للدلالة العقلية، وجعلوا المعرفة العقلية مُترتِّبَة على الإدراكات الحسية، فقد كانوا في الواقع يَخوضُون في إدراك «العالَم» المُكوَّن من علامات/آيات/أدلة، يؤدي «تأويلها» إلى «العالَم». وبما أن دلالة القرآن دلالة لغوية، فإن اكتشاف هذه الدلالة — بتأويل العلامات/الآيات — لا يمكن أن يتم بمعزل عن إدراك العالَم بالمعنى السالف. لكن هذه التطورات التالية في صياغة مفهوم للنص من خلال آليات القراءة ظَلَّت مشدودةً بخيط خَفِيٍّ لذلك المفهوم الضمني — الذي نأمل أن نكون قد استطعنا كشفه وتَتبُّعه — في ثقافة ما قبل الإسلام وبداية التطور الإسلامي. وقد يقول قائل: إن الخيط الذي حاولت اكتشافه خيط أمسكت آخِرَه وتَتبَّعته من المَصب إلى المَنْبَع، وكان الأَوْلى أن نَتبعه من المنبع/الأصل إلى المَصَب في اتجاه تَطوُّره الطبيعي. والحقيقة أنني حاولتُ تَتبُّع الخيط في مَساره الطبيعي، لكني أعترف في الوقت نفسه أن قراءة السابق في ضوء اللاحق قراءةٌ مشروعة، ما دام الإنسان لا يستطيع — مَهْمَا حاول — أن يتجاوز تَراكُم الخبرة في تاريخ ثقافته، ليقرأ بداياتها قراءة بريئة تمامًا من آثارِ تلك التراكمات.

«لم نعرف في تاريخ الأمة من سمَّى كلام الله بغير ما سمَّاه الله من سور وآيات، ولم نعرف أن أحدًا من العلماء تناوَل القرآن من حيث هو نص؛ لأن هذا مِمَّا يُستَعاذ بالله منه، وإنما تَناوَلوه في كل حالٍّ من حيث هو تنزيل مِنَ الله العزيز العليم» (ص١٩). ولا شك أن المؤلِّف ينطلق من نزعةٍ أقل ما يمكن أن يُقال عنها أنها نزعة مُغْرِقة في «السلفية» العقلية، فالإصرار على استخدام المُفْرَدات اللغوية التقليدية، والفزع من استخدام أي مفردات معاصرة، يعكس موقفًا ارتداديًّا — لا رجعيًّا فقط — يغمض عينيه عامدًا عن تطورات الحياة والفكر والمفاهيم. لكن المثير للأسى حقًّا هذا التجاهل — ولا نقول الجهل — لدلالات كلمة «نص» في اللغة العربية، وتَصوُّر أنها كلمة أعجمية، هذا بالإضافة إلى العجز الواضح عن فَهْم تَطوُّر دلالة مفردات اللغة، مع تطور وعي الجماعة الناطقة بها. ومما يُحوِّل الإحساس بالأسى إلى إحساس بالكارثة أن المؤلِّف من دَارِسي علم البلاغة، ومن القائمين بتدريسه في جامعة الأزهر العريقة.