القرآن

كانت الإشارة في تلك الدراسة للحافز القرآني الذي أثار — إلى جوانب حوافز أخرى — العقل الإسلامي لهذا الضرب من التأمل والتعمق في البحث؛ إشارة سريعة ومُتعجِّلَة بحكم أنها كانت قراءة استكشافية من جهةٍ، وبحكم أنها ركزت على «التراث» الفكري من جهةٍ أخرى. من هذه الزاوية تُعَد هذه الدراسة الحالية استكمالًا لتلك الدراسة السابقة، وإن كانت تركز على تحليل النص القرآني بآليات التحليل النصي وهذا جانب المغامرة فيها. لقد صار النص القرآني في الوعي الإسلامي العام نصًّا ثابتًا جَمَّدَتْه الشروح والتفسيرات التي تَراكَمَت عليه منذ القرن الأول الهجري حتى نهاية القرن الخامس الهجري تقريبًا، وظَلَّت مُلاصِقَةً له ومحيطة به منذ ذلك التاريخ حتى الآن. واعتمدت الشروح والتفسيرات التالية في أغلبها على التكرار والإعادة دون إفادة بالاختصار أحيانًا والإسهاب والإطناب في أحيانٍ أخرى. وكانت أيَّةُ محاولة لقراءة جديدة تخترق طبقات الشروح والتفاسير التي جَمَّدَت النص وتُحاوِل الوصول إلى قراءة حديثة للنص تثير من الصخب والضجيج والاعتراض، بل ومن الهجوم والاتهام، مِمَّا يجعل إيثار السلامة في العكوف على القديم نقلًا وتكرارًا وإعادةً، تفقد الحيوية وتقضي على الحداثة التي كانت من سِمات القديم ذاته.

لذلك كان على هذا البحث أن يبدأ من المُقدِّمات المُتَّفَق عليها خطوةً خطوةً وصولًا إلى بناء فرضيته الأساسية وتحديد منهج التحليل وإجراءاته. المُقدِّمة الكبرى في عملية الاستدلال التي تقوم عليها فرضية هذا البحث مُقدِّمة مُتَّفَق عليها بين الباحثين: وهي أن لغة القرآن الكريم تستمد مرجعيتها من اللسان العربي بصفة عامَّة، ومن إطاره التداولي التاريخي في جزيرة العرب قبل الإسلام بصفة خاصة. وهي مُقدِّمة مُستَنْبَطة استنباطًا مباشرًا من النص القرآني ذاته والذي يحيل إلى مرجعيته في اللسان العربي، بل ويحيل كل نص ديني سابق عليه إلى مرجعية اللسان الذي يُمثِّل ثقافة ذلك النص؛ لأن كل نبي من الأنبياء — أي كل مرحلة من مراحل الوحي — أُرْسِل بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (إبراهيم: ٤).

وإذا صح استخدام لغة المناطقة فإن هذه المقدِّمة الكبرى تليها مقدمة صغرى متفق عليها كذلك بين الباحثين وهي: أن النص القرآني أحدث تغييرًا في دلالات بعض الألفاظ فنقلتها من دلالتها اللغوية الاصطلاحية في «اللسان» إلى دلالات أطلق عليها اسم الدلالة «الشرعية».

وذلك في ألفاظ مثل «الصلاة» و«الزكاة» و«الصوم» التي تجاوَز القرآن دلالاتها اللغوية التي هي «الدعاء» «النَّماء والزيادة» و«الإمساك» إلى أن تدل على الشعائر والفروض العبادية المعروفة. من هاتين المقدمتين الكبرى والصغرى تنبثق النتيجة التي تُمَثِّل المُسَلَّمة التي يَبْني عليها هذا البحث فرضيته. تلك النتيجة أن لغة النص وإن كانت تَسْتَمِد مرجعيتها من اللغة الأم (اللسان) فإنها لغة ذات نظام خاص ينبغي على المهتمين بالدراسات القرآنية العكوف على دراستها من أَجْل اكتشاف ملامح تلك الخصوصية، وذلك بالطبع دون إهمال لعلاقتها بالأصل الذي تَولَّدَت عنه.

والفرضية التي يقوم عليها هذا البحث انطلاقًا من المُسلَّمة السابقة أن النظام الخاص للغة النص القرآني لا يكمن فقط في مجرد نقل دلالة بعض الألفاظ من المُواضَعة اللغوية إلى الاصطلاح الشرعي، بل إن حدود النظام اللغوي للنص يتجاوز ذلك إلى آفاقٍ بعيدة وغائرة. إنها لغة تُحاوِل تشكيل أجروميتها الخاصة التي تبدأ بالصوتي فالصرفي فالمعجمي لتصل إلى مستوى تشكيل نسقها النحوي والدلالي الخاص. إنها النظام اللغوي الذي حاوَل عبد القاهر الجرجاني في كتابه الهام «دلائل الإعجاز» أن يكتشف ملامحها الخاصة والمتميزة من خلال مفهوم كلي هو «النَّظْم»، ذلك المفهوم الذي يربط بين قوانين اللغة وبِنْيَة النص من جانبٍ، لكنه من جانبٍ آخَر يُمَيِّز بينهما من حيث هما نمطان من أنماط الكلام.

ينطلق هذا البحث من تلك الفرضية ليختبر مجالًا من الدراسات القرآنية غير مطروق، ذلك هو مجال طبيعة اللغة الدينية لا من حيث تَشكُّلها من بِنْيَة اللغة الأم فقط، بل من حيث إعادة تشكيلها لِبِنْيَة اللغة الأم في فترة لاحقة. إن لغة النص القرآني لم يقف تأثيرها في اللغة الأم عند حدود المستويات السالفة — تغيير الأجرومية بتطوير العناصر المُكوِّنة لها — بل امتد هذا التأثير إلى محاوَلة جعل اللغة الأم (اللسان) فرعًا في بِنْيَة اللغة الدينية. وهذه المحاوَلة لم تتحقق عَبْرَ عمليات التحويل الدلالي مهما كانت جذريتها، بل تَحقَّقتْ عَبْرَ عملية تحويل اللغة بكاملها من حقيقة كونها نظامًا من العلاقات دالًّا إلى أن تكون هي ذاتها «علامة» في النظام الدالِّ للغة الدينية.

قد ينطوي هذا البحث على شيء من المُغامَرة، لكنها المُغامَرة المشروعة في إطار البحث العلمي. إنها ليست مغامرةً تُمثِّل قفزًا في الفراغ، أو تعتمد على مُجرَّد الهوى والشهوة في ارتياد أُفُقٍ غير مطروق في مجال الدراسات القرآنية. بل لتلك المُغامَرة أساسها المنهجي في بِنْيَة النص القرآني من جهةٍ، وفي عملية التَّلَقِّي، أو لِنَقُلْ في عملية «التَّمَثُّل» التي ينخرط فيها القارئ المسلم للنصِّ من جهةٍ أخرى.

في بنية النص يتحول كل التراث اللغوي السابق إلى علامات (آيات) دالَّة بطرائق مختلفة على حقيقة «واحدة» كلية ومطلقة. وحين نقول «كل التراث اللغوي» نقصد اللغة بوصفها نظامًا من العلامات يُمَثِّل فيه «الدالُّ» و«المدلول» وَجْهَيْ حقيقةٍ واحدةٍ. هنا يكون التراث اللغوي كله «دالًّا» في بنية النظام الثقافي «المدلول»، ذلك النظام الذي لا ينفصل فيه التاريخ المروي عن الحكايات والقصص والمعتقَدات وأنماط السلوك والشعائر والاحتفالات والتصورات الخاصة ببنية العالَم الفيزيقية والميتافيزيقية، يَتحوَّل ذلك النظام الثقافي «المدلول» المُتَمَثِّل لغويًّا في النظام اللغوي «الدالِّ» إلى «علامات/آيات» سميوطيقية.

شيء شبيه بهذا تصنعه لغة النص القرآني باللغة العربية، إنها تتعامل معها وبها تعاملًا بلاغيًّا فتنقلها من وظيفتها الدلالية الإبلاغية وتحولها إلى علامات تُحِيلُ إلى معانٍ ودلالات «معقولة». ودائمًا ما تلجأ لغةُ النص في سياق هذا التحويل إلى حَفْزِ المتلقي على «التعقل» و«التذكُّر» و«التفكُّر» و«التدبُّر». وفي هذا الحَفْزِ ما يؤكد عملية التحويل من النظام اللغوي إلى النظام السميوطيقي.

هذا من ناحية النص، أما من ناحية «التلقي»، فإن القارئ المسلم للقرآن يتمثل تلك العلامات/الآيات دون التوقف عند العلامة ذاتها، بل ينتقل مباشرةً من العلامة إلى ما تدل عليه من «معقول»، سواء كانت تلك العلامات وصفًا للعالَم بكل تفاصيله وجزئياته من السماء إلى الأرض وما بينهما من إنسان وحيوان ونبات وجماد، أو كانت تلك العلامات قصص الذين خَلَوا من قَبْلُ بما تتضمنه من قصص الأنبياء وتاريخ الوحي والدعوة إلى الله. ليس الهامُّ في ذلك كلمة «العلامة»، بل إن «الدلالة» هي محور الاهتمام وبؤرة التركيز.

لكن مفهوم «العلامة» في القرآن الكريم يتجاوز حدود «الكون» و«التاريخ»، إذ يشير الدالُّ «آية» — وآيات — إلى كل ذلك بالإضافة إلى إشارته إلى «وحدات» النص القرآني من جهة، وإلى «الحدود والأحكام» الشرعية التي أتى بها النص من جهةٍ أخرى. ومعنى ذلك أن نظام العلامات في النص متعدد تعددًا يستوعب نظام اللغة في بنيته. وفي هذا الاستيعاب الناتج عن الدمج بين «النص» و«الأحكام» و«العالَم» يتم استيعاب القارئ استيعابًا تامًّا في إطار مرجعية واحدة ووحيدة هي النص القرآني ذاته. هكذا تنمحي الفروق بين «القراءة» و«التأمل»، وبين «الفهم» و«التعبد» انمحاء ما بين «العالَم» و«النص» من جهةٍ، وما بين «النص» و«الأحكام» من جهةٍ أخرى. ومن حق المسلم في إطار عملية الاستيعاب والدمج تلك أن يرى «الوجود» كلامًا إلهيًّا غير ملفوظ: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (الكهف: ١٠٩).

ومن حق القارئ المسلم كذلك أن يرى القرآن الكريم وجودًا تامًّا مكتفيًا بذاته، تغنيه قراءته عن قراءة كل ما عداه: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ (الإسراء: ١٠٦). وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ (الإسراء: ٨٩، وانظر أيضًا: الكهف: ٥٤، والروم: ٥٨، والزمر: ٢٧). وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (القمر: ١٧، و٢٢ و٣٢ و٤٠).

تتحدد مهمة هذا البحث إذن في الكشف عن الآلية أو الآليات التي يُحَوِّل النصُّ القرآني بها العالَم كله إلى مجموعة من العلامات المُوحَّدةِ الدلالة، أو ذات البؤرة الدلالية الواحدة. يسعى البحث من خلال ذلك إلى بيان الكيفية التي يتعامل بها النص مع اللغة الأصل (اللسان) كما يتعامل التعبير الشعري مع الاستعارات والتمثيلات والكنايات، حيث ينقلها من «المعنى» الحرفي والمباشر إلى «معنى المعنى» العقلي، أي ينقلها من نظام علامات اللغة إلى نظام العلامات السميوطيقية. كذلك ينقل النص القرآني اللغة الأصل إلى فرع دالٍّ سميوطيقيًّا في نظامه الخاص. وهكذا سيطرت لغة النص — اللغة الدينية — على اللغة الأصل وحَوَّلَتْها إلى مجالها الخاص، فصارت اللغة العربية لغة دينية بامتياز بعد أن أحكم النص السيطرة عليها واستوعبها استيعابًا شبه تام في نسقه الدلالي الخاص.

هكذا يكتمل البحث في «علم العلامات في التراث» بإبراز أن دور النص القرآني في صياغة المفاهيم النظرية والفلسفية اللاحقة عن اللغة والدلالة ليس دورًا ثانويًّا هامشيًّا، كما تُوهِم الدراسات التي تُولِي اهتمامًا جوهريًّا بمسألة «الأثر» أو الآثار اللاهوتية، والفلسفية الناتجة عن عملية التفاعل الحضاري الخصبة في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. ولا نحب أن يفهم أحد أن إبراز دور النص في هذا البحث ينبثق من أي موقف ثقافي شوفيني مُغْلَق يرفض ضمنيًّا أو علنيًّا حقيقة التفاعل بين الثقافات والحضارات. إن دور النص يُمثِّل بذورًا في تربة خصبة لولا وجودها في الأرض ما استطاعت أية عناصر ثقافية وافدة أن تُمارِس فعاليتها، ولولا تلك العناصر الثقافية المساعدة ما أمكن لتلك البذور أن تتطور وتنمو وتزدهر. وغَنِيٌّ عن البيان أن هذا البحث لم يكن ممكنًا أن يبرز للنور دون وعي لا يفصل بين الثقافة العربية والثقافات التي تفاعلت وما زالت تتفاعل معها من جهة، ولا يفصل كذلك بين مراحل هذه الثقافة العربية الإسلامية في تواصلها التاريخي من جهة أخرى.

١

وعلى عكس الدالِّ «علامة» ورد الدالُّ «عِلم» في القرآن بمعنى «المعرفة» ورودًا متواترًا يصعب حصره، لكنه ورد بمعنى «العلامة» في قوله تعالى:وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (الزخرف: ٦١). وقد اختلف المفسرون حول مرجعية الضمير في «وإنه» هل تعود إلى ما ورد في الآيات السابقة من ذكر عيسى عليه السلام؟ أم إنه يشير إلى «القرآن» على سبيل الاستئناف؟ ومن هذا الاختلاف في مرجعية الضمير انبثق اختلاف آخَر في قراءة الدالِّ «علم» هل يُقْرَأ بكسر العين — عِلْم — أم يقرأ بفتح العين — عَلم؟ والذي يهمنا من ذكر هذا الاختلاف أن نستنبط دلالته في وجود علاقة دلالية بين الدالِّ «علم» والدالِّ (علامة).

وحضور صيغة الجمع في مقابل غياب صيغة المفرد، حين يضاف إليه السياق النحوي الذي تُوضَعُ فيه الصيغة دائمًا موضع «المضاف إليه» يُفْضِي بنا إلى نتيجتين: الأولى محاولة لغة النص تجاوُز الجزئي إلى الكلي في الدلالة، العالمين لا عالم واحد. النتيجة الثانية أن هذا العكس المتمثل في «العالمين» خاضع خضوعًا مطلقًا ودائمًا، بمعنى أنه في ملكية وتصرف «الرب» الذي خلقه وأبدعه. لذلك لم تَرِد كلمة «العالمين» أبدًا في النص القرآني وهي تحتل موقع «الفاعلين» أو «الابتداء».

هاتان النتيجتان تُبْرِزان لنا حقيقة أن النص القرآني وإن كان يعتمد مرجعية اللغة العربية، فإنه يتجاوزها مخضعًا معطياتها لطبيعته بوصفه نصًّا دينيًّا. إن العالم، أو العوالم، التي تشير إليها تلك اللغة من خلال نظامها الرمزي، هي العالم أو العوالم المُستَوْعَبة في التصورات والمفاهيم الذهنية لأصحاب تلك اللغة والمتعاملين بها. لكن النص الديني يسعى إلى إدماج هذه التصورات واستيعابها داخل نَسَق من التصورات والمفاهيم لا يتطابق مع ما تدل عليه اللغة التي يستند إليها. لذلك لا بد من إخضاع تلك اللغة لآليات الاستبعاد — غياب الدالِّ «عالم» — والإقصاء — وضع الدال «عالمين» في حالة الإضافة غالبًا دون حالات الرفع التي تعني «الفاعلين» أو «الابتداء». وعن طريق آليتي الاستبعاد والإقصاء يتم استيعاب الدلالة داخل نَسَق يضع الدالَّ دائمًا في حالتي النصب أو الجر، وذلك بعد أن ينقله من مجال الجزئي إلى مجال الكلي. هكذا صار العالمين في مقام المفعولية — أي في مقام الخضوع — وتحت السيطرة والهيمنة الدائمين.

٢

إن إضافة «العالمين» دائمًا إلى «الرب» الخالق، وإضافة «التعليم» كذلك إلى الرب الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ في الآيات الافتتاحية الأولى لنزول النص، أيْ لافتتاح اللغة الدينية، يغري الباحث بافتراض وجود علاقة دلالية بين «العالَم» و«العلم»، ومن تلك العلاقة يمكن تأسيس العلاقة بين «العالَم» و«العلَامة»، خاصةً في ضوء ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة السابقة من علاقة «العلم» و«العَلَامة» في وعي المفسرين الأوائل. ولتأسيس هذه العلاقة يمكن القول إن تحليل النص الافتتاحي الأول من القرآن — آيات سورة العلق — ذو فائدة قصوى من هذه الزاوية. هذا إلى جانب ما يمكن أن يكشف عنه هذا التحليل للنص الافتتاحي من آليات الاستيعاب والاحتواء التي تحاولها اللغة الدينية تجاه اللغة الأصلية التي تتولد عنها.

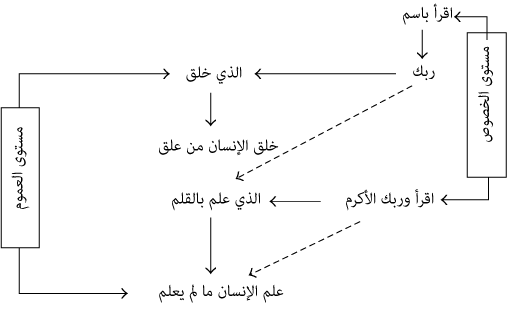

من السهل ملاحظة أن النص يخلق ترابطًا دلاليًّا بين مفردات «الرب» و«الخلق» و«العلم» وما ينطوي عليه هذا الدالُّ الأخير من «تعليم»، ومن السهل كذلك ملاحظة أن الدالَّ «الرب» يضاف إلى ضمير المخاطب الفرد «الكاف» فقط في سياق هذا النص الافتتاحي، في حين أن الفعل «خلق» يقع «الإنسان» مفعولًا له كما يقع مفعولًا كذلك للفعل «علَّم». ومن الملاحظتين نستنتج أن الربوبية المضافة إلى ضمير المخاطب المفرد تتجاوز دلالة الخصوص الكامن في هذه الإضافة إلى دلالة العموم الناتج عن الوصف والذي خلق. خلق الإنسان. وهكذا يتحول الخطاب على مستوى بِنْيَتِه العميقة من أن يكون خاصًّا للمخاطَب المفرد — مستوى البنية السطحية — لكي يكون خطابًا للإنسان. والشكل التالي يمكن أن يوضح ذلك.

لكن هذا الانتقال من الخاص إلى العام يعتمد إلى جانب ذلك على عملية تحريك دلالي للدوالِّ «رب» و«خلَق» من مستوى الدلالة في اللغة العادية إلى الدلالة في لغة النص من حيث تعبيرها عن المطلق. ويتم هذا «النقل» أو «التحريك» في الدلالة من خلال آلية «التكرار»، كما هو الأمر في الانتقال من الخاص إلى العام عن طريق تكرار الفعل «اقرأ». إن عبارة «الذي خَلَق» تُمثِّل مستوى اللغة العادية، التي تتحرك من خلال تكرار الفعل «خلق» فتدخل الدلالة منطقة اللغة الدينية عن طريق وقوع الدالِّ «الإنسان» مفعولًا به. هذا التحريك الدلالي للفعل «خَلَق» يُعيد إنتاج دلالة الدالِّ «رب» فينقله كذلك من دلالته اللغوية ويدخله داخل دائرة اللغة الدينية.

يدور الفعل «خلق» في اللغة في دائرة دلالة «الإعداد» و«التجهيز» و«التخطيط» لعمل قيد الإنجاز. إنه يمثل المرحلة السابقة على «الفعل» والتحقيق والإنجاز، لذلك هناك تفرقة دلالية بين «الخلق» و«الفَرْي» الذي هو التحقيق والإنجاز والفعل التالي للخلق والإعداد والتجهيز. ومن الواضح أن مجال التداول الأصلي للفعلين «خَلَق» و«فَرَي» كان مجال الصناعة وصناعة الجلود بصبغة خاصَّةٍ، ثم انتقلَتِ الدلالة من الحقيقة للمجاز في مجال الاستخدام اللغوي قبل القرآن. يقول زهير مادحًا ومستخدِمًا الفعلين «خَلَق» و«فَرَي» على سبيل التمثيل والمجاز.

إن التخصيص الذي يعنيه الزمخشري هو بمثابة تقليص للدلالة؛ وذلك لأنه يدور داخل حدود المفاهيم البلاغية التي حدَّدَها عبد القاهر، وواقع أن التخصيص هنا آلية من آليات نَقْلِ اللغة من مستواها التداولي خارج النص الديني إلى مستوًى «خاص» بالنص الديني وحده. وعن طريق هذا التخصيص يمتلك النص أجرومية اللغة داخل أجروميته الخاصة على جميع المستويات. وهذا هو التخصيص الذي نقل الخطابَ كله من مستوى المخاطَب المفرد إلى مستوى المخاطَب الإنسان. وهو أمر يتحقق من خلال آليةِ التكرار التي تُمَثِّل آلية مركزية في هذا النص الافتتاحي.

على مستوى البنية السطحية للخطاب يدرك المخاطَب بالنص — محمد عليه السلام — أن الذي يأمره بالقراءة هو «ربه». وهذا نوع من التعريف لا تُدْرَكُ دلالتُه إلا من سياق حال ذلك المخاطَب اليتيم — لا رب له — في مجتمعٍ يعتمد معيار الانتماء فيه على عصبية الدم الأبوي، وهي العصبية التي تحدد درجة الاندماج والانصهار في المجتمع من جهةٍ، وتُحدِّد القيمة والمكانة الاجتماعيتين من جهةٍ أخرى. هكذا يبدأ النص من اللغة — بدلالتها السوسيولوجية — متصاعدًا من الاجتماعي والتاريخي إلى المطلق، ومن حدود اللغة العادية إلى آفاق اللغة الدينية خطوة خطوة: الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.

هذا التصاعد الدلالي بدلالة «الرب» حتى مستوى الوصف بأنه «خلق الإنسان» والذي يشير ضمنيًّا إلى خلق العالم، يبدو على مستوى البنية السطحية بأنه في حالةِ تراجعٍ بتكرار الفعل «اقرأ» وبتكرار إضافة الرب إلى كافِ المخاطَب «وربك»، ولكنه تراجُع من أجل مزيد من التصاعد الدلالي، تراجُع من أجل وَثْبَة أبعد على مستوى «إطلاق» الدلالة. وتتم هذه الوثبة بصيغة أفعل التفضيل «الأكرم» التي تستحضر بدلالتها الصرفية وحدها — أي بدلالتها الضمنية — الأرباب الآخرين، لكنه استحضار من أجل الإقصاء والاستبعاد التامَّيْنِ عن طريق الألف واللام، والانقطاع عن الإضافة. وتكتسب «الأكرم» دلالتها في الإشارة إلى المطلق عن طريق الوصف الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. وهذا الوصف هو الذي يتصاعد بدلالة «الأكرم» من نطاق اللغة العادية ليدمجها في النظام الدلالي للنص.

هكذا تتعانق دلالَتَا «خَلَق» و«عَلَّم» في ختام النص عن طريق اشتراكهما في البنية النحوية حيث يقع ضمير «الرب» فاعلًا لكل منهما، كما يقع الدالُّ «الإنسان» مفعولًا لكل منهما. وإذا كان خلق العالَم مشارًا إليه ضمنيًّا في خلق الإنسان كما سبق أن ألمحنا، فإن الإشارة الصريحة إلى مادة العالَم تنبثق في النص من خلال الدالَّيْنِ «العَلَق» الذي خُلِقَ منه الإنسان، و«القَلَم» الذي يتعلم به الإنسان. وبعبارة أخرى يمكن القول إن النص يشير إلى العالَم من زاويتين: الزاوية الأولى العالَم الحر في شكله الجنيني — العلق — والزاوية الثانية العالَم في شكل المادة الصامتة «القلم». هاتان الزاويتان تُبْرِزان «العالَم» من مستويين يتوازيان مع التعريف بالرب «الخالِق» و«المُعَلِّم». هذان المستويان هما العالَم «المخلوق» والعالَم «الدلالة» في الوقت نفسه.

وإذا كانت تلك الآياتُ الأولى من سورة «العلق» تُمثِّل النص الافتتاحي للنص الكلي الأكبر — القرآن الكريم — فمن الطبيعي أن نتعامل مع الدلالات التي يحملها هذا النص الافتتاحي بوصفها البذور الأولى الدلالية التي ستنبت وتتفرع وتتكاثر داخل بنية النص الكلي. من هنا يكون مشروعًا القول إن الوصف «الأكرم» يمثل بذرة التمايز والتمييز بين طبيعة الله وطبيعة الإنسان في اللغة الدينية، وهو تمايُز لا ينفي بعض أَوْجُه التداخل والتشابه التي تفرضها طبيعة اللغة؛ لأنها تحمل على كاهلها عبء التعبير عن المُطْلَق، في حين أنها في بنيتها الأصلية — أي من حيث هي ظاهرة اجتماعية ثقافية — تعبير عن النِّسْبِي. هذا البعد الثنائي الازدواجي المركب في طبيعة اللغة — حالةَ انتقالها من مستوًى إلى مستوًى — كامِنٍ بذاته في الدالِّ اللغوي «الأكرم» حيث صيغته الصرفية أولًا — والتي تفترض المقارنة — ومن حيث دلالته الوضعية ذات البعد الاجتماعي ثانيًا.

لكن إذا كانت دلالة «الأكرم» تميل إلى بُعْدِ التشبيه، وتحيل إلى «التنزيه» إحالةً ضمنية، فإن دلالتي الَّذِي خَلَقَ والَّذِي عَلَّمَ تؤكدان بُعْدَ «التنزيه»، وذلك من حيث إن «الإنسان» يقع مفعولًا لكِلَا الفعلين على المستوى النحوي الذي يبرز مُفارَقة الفاعل للمفعول لغويًّا، ومفارَقة الخالق للمخلوق وجوديًّا. إنها مفارَقة التمييز بين «الله» و«الإنسان»، وهو التمييز الذي سيركز عليه الفكر التنزيهي في سياق تَطَوُّر الوعي الإسلامي. إن «الإنسان» في موقع المفعولية، يعني أن «العالم» في موقع المفعولية كذلك؛ لأن خلقه مُضَمَّن في خلق الإنسان. إن غياب دالِّ «العالَمِين» في هذا النص الافتتاحي هو غياب على مستوى البنية السطحية فقط كما أشرنا؛ ذلك أن له حضورًا من خلال دوالِّ «العلق» و«القلم» كما سلفت الإشارة.

وإذا صح لنا القول إن هذا النص الافتتاحي يُعَدُّ بمثابة «بطاقة تعريف»، أليس واضحًا أن هذه البطاقة تضمنت مفهوم «العالمين» في علاقة مفعولية للرب من جهةٍ، كما تضمنت العلاقة المُضْمَرَة بين «العالم» و«العلامة»، وذلك من خلال الجمع بين الفعلين «خلق» و«عَلَّم» من جهةٍ أخرى؟ هذه العلاقة المُضْمَرة تفصح عنها بِنْيَة النص القرآني كله تقريبًا، تلك البِنْيَة التي تحيل العالَم كله بسمائه وأرضه وكواكبه، وبنباته وحيوانه وجماده، أو بعبارة ابن عباس التي يرويها الطبري «السموات كلهن ومن فيهن، والأرضون كلهن ومن فيهن وما بينهن، مِمَّا يُعْلَم وما لا يُعْلَم.» تحيل ذلك كله إلى آيات وعلامات.

وليس العالَم فحسب هو الذي يتحول إلى علامة، بل التاريخ الإنساني كله، قصص الأمم الغابرة وصراع الأنبياء والرُّسل مع أقوامهم، يصبح علامةً تجسد الصراع الأزلي بين «الحق» و«الباطل» وبين «الإيمان» و«الكفر». وتتعانَق أنماطُ العلامتين — الكون والتاريخ — من خلال الفصل بين نمطين من البشر: القادرين على قراءة العلامات الكونية فيستدلون منها على وُجود «الخالق» ويدخلون حظيرة «الإيمان» ويتمتعون بالخلاص الأخروي، والنمط الثاني هم أولئك العاجزون عن قراءة تلك العلامات، فيسقطون في وَهْدَة «التكذيب» ومُحارَبة الأنبياء والرسل، ويقعون في حفرة «النار»، ومصيرهم إلى العذاب الأخروي. ولا غرابة في ذلك؛ أليس الله سبحانه «رب العالمين»، هو «الخالق» و«المُعَلِّم» للإنسان بآيات الكون التي نصبها علاماتٍ بَيِّنَات تحيل إلى ذاته؟!

٣

وفي تقديرنا أن استخدام صيغة المخاطَب المثنى، إلى جانب توافقها البنيوي مع الحديث عن الإنس والجن، وكذلك إلى جانب توافقها البنيوي مع التهديد في سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ تقوم بدورين أساسيين وجوهرِيَّيْن: يتمثل الدور الأول منهما في ضبط البنية الإيقاعية للسورة، وهي البنية المتماثلة مع اسم السورة وآيتها الافتتاحية «الرحمن». وهي بنية لا يبدو أنها تنتهك إلا في الآيتين: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ * وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. ومع ذلك فهذا انتهاك غير مُؤَثِّر لأن صوت الألف الممدودة يسيطر سيطرة تامة على الراء خاصَّةً مع الوقوف الذي يمنع من ظهور صوت الراء في تكراره. إن حرف «الراء» ليس من حروف القلقلة — وهي الحروف المُتَمَثِّلَة في كلمتي (قطب جد) — التي يجب إظهارها حتى حالة السكون، لذلك يكون الوقوف عليها مُخْفِيًا لطبيعتها إلى حد كبير.

يمكن القول إن النص في استخدامه لصيغة المُخاطَب المثنى يحاكي على المستوى السطحي تقليدًا لغويًّا له دلالته الاجتماعية والثقافية، لكن صيغة المثنى في الحقيقة مُجَرَّدُ صيغةٍ صرفية؛ لأن المُخاطَبِين هم جماعةُ الإنس والجن، هم الثقلان، هم الأنام. وإذا كانت اللغة قد جرت على خطاب الواحد بصيغة المثنى فإنها لم تَجْرِ على خطاب الجماعة بصيغة المثنى، الأمر الذي يجعلنا نُقَرِّر أن استخدام صيغة المخاطَب المثنى يبدو تقليدًا على المستوى السطحي فقط لطريقة العرب. وإذا كنا نعلم أن المخاطبين هم أهل مكة فإن استخدام صيغة المثنى — التي تجمع الإنس والجن — تقوم دلاليًّا بعملية إدماجٍ للمخاطَبِين المعنِيِّينَ — أهل مكة — في سياقٍ أوسعَ من سياقِ وجودهم الزماني والمكاني. وبعبارة أخرى يتم في النص تغييب المخاطَبَيْن الفِعْلِيَّيْنِ الواقِعِيَّينِ في نمطِ مُخاطَبَيْنِ كُلِّيَّيْنِ مُعَبَّر عَنْهُمَا بالإنس والجن تارةً، وبالثَّقَلَيْنِ تارةً أخرى. وفي عملية التغييب تلك يسمو النص بدلالته عن مستوى الواقعي والتاريخي والراهن لكي يكون خطابًا كُلِّيًّا لمُتَلَقٍّ كُلِّيٍّ مُطْلَقٍ كذلك.

لكن هذا «التغييب» لا ينفي حالة «الحضور» المتمثلة في الخطاب كصيغة من جهةٍ، وفي توظيف صيغة المثنى التي تشير إلى الفرد في بِنْيَةِ اللغة الأم من جهةٍ أخرى. إن صيغة المثنى تُعَدُّ بمثابة «حلقةٍ وسطى» بين «الإنسان» المخلوق المذكور في أول السورة، والذي علمه «الرحمن» القرآن والبيان، وبين «الجماعة» المخاطَبِينَ الواقِعِيِّينَ الحاضرينَ في أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وهذه الصيغة هي التي تخلق التوازن بين علاقات الغياب والحضور في السورة، إلى جانب أنها تطلق الدلالة من أَسْرِ الراهن والجزئي لدلالتها على كلي رغم صيغتها الصرفية.

والذي يؤكد مشروعيةَ هذا التحليل حضورُ ضميرِ المُخاطَب المُفْرَد كما سبقت الإشارة في الآيتين ٢٧ و٧٨ في مفصلين هامَّيْن من مفاصل السورة: المفصل الأول الذي يُنْهِي تعداد النعم الإلهية التي تبدأ من «تعليم القرآن» وخلق الإنسان في لقطات سريعة تتناول الشمس والقمر، والنجم والشجر، والسماء والأرض، والفاكهة والنخل والحب ذا العصف، ثم تعود لخلق الإنسان وخلق الجان، ثم تتناول مَرْجَ البحرين وإخراج اللؤلؤ والمرجان، وذِكْرَ الجواري المنشآت في البحر. ينتهي هذا المفصل كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وتكون تلك الآية بمثابة ختامٍ وتمهيدٍ للانتقال للحديث عن القيامة وما يحدث فيها وما تفضي إليه من عذاب ونعيم. وتتكرر الآية التي يرد فيها ضمير المخاطَب المفرد مرة أخرى في ختام السورة حيث يَخلد المكذبون في النار ويَخلد المصدقون المؤمنون في النعيم تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

ومن الجدير بالملاحظة كذلك أن ضمير المخاطب المشار إليه يأتي في التركيب نفسه الذي ورد فيه في سورة العلق، أي مضافًا إلى «رب». ورغم أن الاسم «الرحمن» هو الاسم المسيطر على السورة كلها على مستوى البنية اللغوية، بوصفه الفاعل على الأقل حتى الآية رقم ١٢، وعلى البنية الإيقاعية للسورة كلها كما سلفت الإشارة، فإن حضور الاسم «الرب» يتكرر حوالى إحدى وثلاثين مرة في الآية التي تُمَثِّل محور الخطاب في السورة فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لكنه مضاف إلى ضمير المثنى. ويَرِدُ مرة واحدة كذلك مضافًا إلى «المشرقين والمغربين» في الآية السابعة عشرة. هذا الحضور المكثف بإضافاته الثلاث إلى «المفرد» و«المثنَّي» و«الجمع» يعني أن السورة — سورة الرحمن — تمثل انفتاحًا للدلالة المضمرة في سورة «العلق» على كل المستويات. إنها تبدأ من خلق الإنسان وتعليمه البيان، أي تبدأ من بطاقة التعريف السالفة مع إضافة بُعْدِ الغرض والغاية من الخلق وهو العبادة. لكنها تنفتح لتعدد النعم والآلاء الكونية.

إن السؤال الاستنكاري المتكرر: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يفصل بين كل نعمة وأخرى حتى يصل إلى «الفناء». وإذا كان الفناء هو مصير كل النعم المعدودة في السورة، بل هو مصير «الأنام» جميعًا الذين وُضِعَتْ لهم الأرض، فإن الباقي الدائم هو مانِحُ هذه النعم. وهكذا تُوَجِّهُ السورة المتلقِّي إلى عدم الاستغراق والانشغال بالنعم في ذاتها؛ أي عدم الاستغراق في جانبها النفعي، بِقَدْرِ ما عليه أن ينشغل بها بما هي دلالة على وجود الحي الباقي الدائم الخالد. وإذا كانت هذه النعم بذاتها — أو بعضها في السورة — تسجد لخالِقِها ومُبْدِعها، فالأحرى بالإنسان أن يتجاوز تلك النعم إلى الاستغراق في المُنْعِم؛ لأنها ليست في الحقيقة سوى علاماتٍ وآياتٍ للدلالة عليه.

وإذا كانت تلك النعم والآلاء مُجَرَّد علامات فإنها من الطبيعي أن تفنى حين يتجلى المدلول من وراء العلامات بوجهه الكريم وجلاله. وما الحاجة للعلامات بعد فناء الدنيا وزوال العالم؟ إن العلامات للقراءة والتدبر والتفكر والانتقال من «الدالِّ» فيها إلى «المدلول» فإذا ظهر «المدلول» فلا علامات؛ لأن ظهوره يكون ظهورًا ذاتيًّا. لذلك يقال للمكذب الذي لم يتأمل العلامات جيدًا: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (ق: ٢٢). لذلك تنتقل السورة بعد هذه الفاصلة إلى سياق التحدي والتهديد مُبَيِّنَةً مصير المكذبين ومصير المصدقين المؤمنين. ونلاحظ أن وصْفَ النعيم في السورة وصفٌ مُطَوَّل إذا قورن بوصف العذاب. وتفسير ذلك أن محور السورة هو التحدي والتهديد لأهل مكة، والمُصاغ في سياق اللغة الدينية تَحَدِّيًا وتهديدًا للثقلين، معشر الجن والإنس. وهنا في بداية وصف العذاب والنعيم، وفي وحدة التحدي والتهديد بصفة خاصَّةٍ، يمتزج ضمير الجمع بضمير المثنى امتزاجًا كاشفًا عن محاوَلة اللغة الدينية استبعاد التاريخي والواقعي من أُفُقِهَا تعبيرًا عن المُطْلَق والكلي على جميع المستويات.

| يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ | جمع غائب |

| فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ | مثنى مخاطب |

| سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ | مثنى مخاطب |

| فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ | مثنى مخاطب |

| يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ | جمع مخاطب |

| فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ | مثنى مخاطب |

| يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ | مثنى مخاطب |

هذه الوحدة تتجاوب مع باقي سورة العلق، الآيات التي لم نتناولها في الفقرة السابقة، من حيث التهديد، الأمر الذي يُؤَكِّد العلاقة بين السورتين. الآياتُ المتروكة من سورة العلق تتناول بالتعميم الذي يخفي الواقع والتاريخ حالة «الإنسان» الطاغي المُكَذِّب الذي ينهى عن الصلاة وتتوعده بطريقة مماثلة كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (العلق: ١٥–١٨).

هذا التجاوب بين السورتين على المستويات التي حللناها يجعل من سورة «الرحمن» نموذجًا لتحويل النعم والآلاء — المُضْمَرَة في سورة العلق — إلى علامات. صحيح أن السورة لم تستخدم الدالَّ «آية»، لكن الربط بين خلق الإنسان وتعليمه صحيح القرآن والبيان من جهةٍ، وبين تعداد النعم والآلاء من جهةٍ أخرى في سياق استنكار التكذيب وبيان عواقبه يسمح لنا بالقول إن السورة تشير إلى النعم بوصفها علامات. بل ولعلنا لا نبالغ حين نقول إن العلامات في السورة غير مقصورة على النعم والآيات الكونية، بل جعلت السورة خلق الإنسان علامة، وجعلت القرآن نفسه علامة. وتلك العلامات كلها أقامها «الرحمن» الحاضر فيها جميعًا وفي علاقات تبادُل مع «الرب» في أحيان كثيرة. لكن علامة «الإنسان» — الرابط بين السورتين، سورتي «العلق» و«الرحمن» — هي العلامة المركزية؛ لأنها العلامة القادرة وَحْدَها على حلِّ شفرة العلامات الأخرى. وحين يكون النجاح حليف قراءة العلامات يكون النعيم الأبدي، وفي حالة الفشل والتكذيب يكون العقاب هو المآل.

٤

تقدم سورة «القمر» نموذجًا آخر نستبين من خلاله آليات استخدام اللغة الدينية للغة الأم وتحويلها إلى علامة. وإذا كانت سورة «الرحمن» قد اعتمدت بصفة أساسية على آليةِ إدماج المخاطَبِينَ الواقِعِيِّينَ التاريخيين في سياقِ مُخاطَبٍ كلي مُطْلَق، فإن سورة «القمر» تعتمد على نفس الآلية من زاوية أخرى، تلك هي إدماج «التكذيب» والمعارضة والكفر برسالة محمد عليه السلام في سياق تاريخي متعالٍ ومطلقٍ هو تاريخ الصراع بين «الإيمان» و«الكفر». وكما حولت سورة «الرحمن» من خلال آليتها النعم والآلاء إلى علامات دالَّة على الله سبحانه وتعالى، كذلك تُحَوِّلُ سورة «القمر» الأحداث التاريخية إلى علامات دالة كذلك.

هذا هو التشابه الأول بين السورتين، أما وجه المُشابَهة الثاني فهو اعتماد كل من السورتين على سِمَتَيْن تعبيريتين هامتين يُعَدَّان من أهم سِمات اللغة الدينية: السمة الأولى هي «الإيقاع» الذي ناقشنا بعض جوانبه في سورة «الرحمن» في الفقرة السابقة. أما السمة الثانية فهي الاعتماد بشكل أساسي على العبارات القصيرة المركزة والمكتنزة دلاليًّا. ويمكن أن يضاف لهاتين السِّمَتَيْن سمةٌ ثالثة تشترك فيها السورتان، وإن كانت سمةً أكثر بروزًا في سورة «الرحمن» منها في سورة «القمر»؛ تلك هي سمة العبارة التكرارية التي تُمَثِّل عَصَب «الإيقاع». كانت عبارة فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ العبارة المكررة في سورة «الرحمن»، أما العبارة المكررة في سورة «القمر» فهي وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ التي تكررت بكاملها أربع مرات، هذا إلى جانب تكرار الفاصلة فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ في آيَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فيكون المجموع ستَّ مرات من مجموع عدد آيات السورة البالغ خمسًا وخمسين.

الخطاب في هذه السورة أيضًا لأهل مكة، ولكن عبر المخاطب الأول بالوحي الذي يظهر الضمير الدال عليه مرة واحدة فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُر (الآية: ٦) وعلى طول السورة يكون حضور أهل مكة حضورًا ملموسًا رغم الإشارة إليهم بضمير الجمع الغائب، باستثناء مرة واحدة يخاطبون فيها بشكل مباشر بعد الحديث عن آل فرعون الذين كذبوا بآيات الله كلها فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. هنا يتحول الخطاب إلى أهل مكة في لهجة ساخرة: أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (الآية: ٤٢).

بالإضافة إلى ذلك كله يمكن القول: إن سورة «القمر» تُعَدُّ بمثابة «بيان» لعاقبة التكذيب الذي تكررت الإشارة إليه على سبيل الاستنكار في سورة «الرحمن». وبما هي بيان، فإنها تتجاوز التهديد المتراخي في المستقبل في سورة الرحمن: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ إلى التحقيق، أو بالأحرى إلى إعلان اقتراب تحقيق الوعيد. وإذا كانت سورة «الرحمن» لم يرد فيها الدالُّ «آية/علامة» اكتفاء بتعداد الآلاء والنعم، فإن سورة القمر تستخدم الدالة «آية» بدلالة لا يعتورها شك على «العلامة». وإذا كانت سورة «الرحمن» اكتفت بإبراز النعيم مفصلًا واختصرت صورة العقاب، فإن سورة «القمر» تسهب في إبراز صور العقاب الدنيوي والأخروي مُختصِرَةً ثوابَ المؤمنين في آخِر آيتين من آياتها: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (الآيتان ٥٤، ٥٥).

ولأن سورة «القمرة» بيان للمضمَر والمختصَر في سورة «الرحمن» فهي تُوظِّف الدالَّ «آية» ليستوجب الآيات الكونية، والقصص والتاريخ، والقرآن كذلك في سياق مدلول «التذكير» و«الزجر». الآيات الكونية — وهي هنا في سورة القمر بعض المعجزات الكونية، انشقاق القمر — علامات يفضي التكذيب بها — أي رفض التسليم بدلالتها — إلى «التذكير» بالأمم التي كَذَّبَت بالآيات والرسل من قبل عن طريقِ حَكْيِ القصص والإنباء عنها — من خلال القرآن بالطبع — فيتحول القرآن كذلك إلى علامة — أو علامات للتذكير. واستيعاب هذه العلامات — الآيات القرآنية التي تحكى قصص الأمم الغابرة وعاقبة تكذيبها للأنبياء الغابرة وعاقبة تكذيبها للأنبياء — قد يفضي إلى الازدجار والكَفِّ عن التكذيب، والانطواء داخل دائرة المؤمنين.

هكذا تبدأ السورة وحدتها الافتتاحية كاشفةً عن هذه الدلالات في سياق التهديد والوعيد مُتجاوِزة موقف الاستنكار والتحدي في سورة «الرحمن»، وإن كانت تتولد عنه:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ * وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ * خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ * مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ * كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ (١–٩).

إن صوت النذير واضح هنا وضوحًا على مُستويَي المنطوق والإيقاع، فالمنطوق يعلن «اقتراب» الساعة، ويعلن لا جدوى النُّذُر وعدم غنائها إزاء هؤلاء المكذِّبِين الذين اتهموا الآية الكونية — انشقاق القمر — بالسحر. إنه الإعراض عن الآيات وعدم القابلية للازدجار، فليس إلا «التولي» عنهم ومفارقتهم. أما على مستوى الإيقاع فيتمثل الإنذار في هذا التوالي للصوامت التي تنتهي بالراء في كل فاصلة وفي تتابع الفواصل الناتج عن قِصَرِ العبارات من جهةٍ أخرى.

ونلاحظ في هذه الوحدة الافتتاحية أن الإدماج الذي يحدثه النص بين أهل مكة والمكذبين من قبل، وهو الإدماج الذي يجعل من التاريخ البشري صراعًا بين «الإيمان» و«الكفر» — هذا الإدماج يوازيه إدماج آخَر بين «الأنباء» التي فيها مُزْدَجَر وبين الآيات الكونية من زاوية أن كل نمط منهما يُمَثِّل علامات، وأنهما كليهما تم التكذيب بهما. و«الأنباء» ليست سوى الإخبار السردي الذي يشير بالطبع إلى القرآن نفسه. هذا الإدماج بين الآيات الكونية والآيات النصية شبيه بالإدماج المُضْمَر الذي لاحظناه في سورة «الرحمن» بين «القرآن» و«الإنسان» من جهةٍ، وبين «البيان» و«النعم والآلاء» من جهةٍ أخرى.

وحين ينتقل السرد من وصف تكذيب أهل مكة إلى سردِ «النُّذُر» كما تتمثل في العقاب الذي حلَّ بالأمم السالفة يَحْرِص على أمرين: الأمر الأول، الربط بين الآنِيِّ والسالف بهدف استيعاب الآني في بِنْيَةٍ كلية. وذلك يتم ﺑ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وكَذَّبَتْ عَادٌ وكَذَّبَتْ ثَمُودُ وكَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ وأخيرًا: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ * كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا. إن تكرار الفعل «كذَّب» يقوم بعملية الربط والدمج تلك، من حيث هو فعل متكرر تكررًا متواترًا. وينتهي هذا الجانب الأول بما سبق أن أَشَرْنَا إليه من السخرية التي تكشف وحدةَ المصير كما كشفت وحدة السلوك: أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ.

الأمر الثاني، الربط بين «العذاب والنُّذُر» وبين القرآن في العبارة المتكررة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ للدلالة على وحدة «العلامات» التي يفضي الوصول إلى دلالتها إلى الخلاص من مصير المكذبين السابقين. لقد كذب قوم نوح وثمود وقوم لوط وآل فرعون فأوقع الله بكل قوم منهم عذابه الخاص، وتنتهي كل قصة تلك القصص بالاستفهام الخبري: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ تليها مباشرة العبارة المتكررة: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. هذا الاقتران بين «العذاب والنذر» وتيسير القرآن للذكر يُحَوِّل كل ذلك إلى علامات. فانشقاق القمر آية، والأنباء التي فيها مزدجر علامات، والقرآن الميسر للذكر علامة كذلك.

وإذا أضفنا إلى ذلك كله أن سفينة نوح عليه السلام والتي كانت مجمع «الإيمان» «النجاة» تركها الله «آية فهل من مُدَّكر»، وأن ناقة صالح التي عقرها قومه — والوارد ذكرها في هذه السورة — موصوفة في سياق آخر بأنها آية «مبصرة» (الإسراء: ٥٩) وكذلك الآيات التي كذب بها آل فرعون في سياق هذه السورة: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ موصوفة في سياق آخر بأنها «مبصرة» كذلك (النمل: ١٣) = لأدركنا أن مفهوم الآية العلَامة يستوعب الكون بكل ما فيه ومن فيه، كما يستوعب التراث الإنساني السردي ومعجزات الأنبياء فضلًا عن القرآن الكريم نفسه. كل تلك العلامات تتطلب «المُدَّكِر» الذي يستوعب دلالتها فيدخل حظيرة الإيمان ويفوز بالخلاص.

وإذ يتحول كل ما في الوجود إلى آياتٍ تشير إلى مدلول واحد فمن الصعب الحديث عن التاريخ إلا من زاوية واحدة فقط، الصراع بين «الكفر» و«الإيمان». ومن هذه الزاوية لا يندمج الماضي والحاضر فقط بل يتماهيان؛ أي يصير أحدهما الآخر، يصير «هو هو» وليس مِثْلَه أو شبيهه أو مُقارِبَه. هكذا تُحْدِثُ السورة هذه المماهاة في ختام القصص أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. وتتم هذه المماهاة خلال التماهي في التكذيب بالآيات، فأهل مكة أعرضوا عن الآيات وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، وآل فرعون حين جاءتهم النذر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِر. ولذلك تأتي النهاية الأخروية مطلقة الدلالة أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ * سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ * بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ * إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ * إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ * وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ * وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ * وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ * وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (٤٤–٥٣).

في هذه المماهاة يبرز ضمير «الأنا» وَحْدَه مقررًا وواصفًا ومخاطبًا ومتسائلًا بعد أن كان في علاقة تفاعُل على مستوى الحضور والغياب مع الضمائر الأخرى. إنه اليوم الذي يتساءل فيه الملك بعد فَناء كل شيء لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ فتأتي الإجابة لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (غافر: ١٦) اليوم الذي تغيب فيه الإرادات وتنمحي؛ تكذيب ولا تصديق، ولا علامات ولا نذر، إنه يوم: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ (طه: ١١١).

٥

لعلنا لاحظنا حتى الآن أن عملية تحويل العالم إلى نظام من العلامات الدالة على مُطْلَق كلي واحد، سواء في ذلك العلامات الكونية أم التاريخ البشري، تتصاعد مع تصاعُد نغمة الإنذار والوعيد في سياق حركة النص القرآني السِّجَالية ضد مشركي مكة بصفة خاصة. في النص الافتتاحي، سورة العلق — لاحظنا أن التهديد والوعيد كان مباشرًا وشخصيًّا إلى حد كبير، رغم أن اللغة ظلت تتعامل في إطار العموم الذي ينقل الجزئيَّ والمباشرَ والعينيَّ والواقعيَ إلى المُطْلَق.

بعد عملية النمذجة تلك يصبح التهديد عامًّا، وإن ظل متلبسًا بالدلالة الشخصية التي تَبْرُزُ من خلال ضمير المخاطب «أرأيتَ». ومعنى ذلك أن النص يورد التهديد في هذه السورة بآليات تتراوح بين العموم والخصوص؛ لأن المُهدَّد واحد فرد، وإن كان نموذجًا لطغيان الإنسان. لذلك لا نكادُ نجد في هذا النص ارتباطًا بين مفهوم العالَم ومفهوم العلَامة إلا على مستوى البِنْيَة العميقة جدًّا كما سبق أن حللناها.

تصاعدت نغمة التهديد والوعيد في سورة «الرحمن» كما بَيَّنَّا، حيث جاء الوعيد في صيغة المستقْبَل سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، وامتزج ذلك بالتحدي يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (الآية: ٣٥). لذلك جاءت الإشارة للعلامات الكونية من مدخل الآلاء والنعم. وتصاعدت النغمة أكثر في سورة «القمر» حيث لم يَعُد الوعيد مُؤَجَّلًا بل صار ماثلًا من خلال علامة انشقاق القمر اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. وفي هذه السورة الأخيرة لاحظنا ورود الدالِّ «آية» بمعنى العلامة التي تستوعب الكون والماضي، وتدمج الخاص بالعام وتُحَوِّل التاريخ إلى مسارٍ كلي جَوهرُه الصراع بين «الإيمان» و«الكفر».

ننتقل هنا إلى تحليل سورة «النحل» التي تتصاعد نغمة التهديد في افتتاحيتها إلى حد التعبير عن مجيء الوعيد بصيغة الماضي: أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. نلاحظ هنا اعتماد السورة في آيتها الافتتاحية على أسلوب المفاجأة والمباغتة، وهو أسلوب يُدْخِل المتلقي في حالة توتُّر تجعل تَلَقِّيَه للعلامات الواردة في السورة تلقِّيًا ينبع من دهشة المفاجأة والتوتر الذي يفضي إلى التأمل. لقد أحدثت كلمة «الأمر» ارتباكًا بين المفسرين حول المقصود بها وذلك بسبب غموض دلالتها. وهذا الغموض من شأنه إحداث رهبة من هذا الذي أتى أو على وشك الإتيان.

لكن غموض دلالة كلمة «أمر» يضيف إلى الارتباك النابع من المفاجأة والمُفْضِي إلى التوتر بُعدًا آخَر يتمثل في تحديد المقصود بالأمر أولًا، كما يتمثل ثانيًا في تحديد مرجعية الضمير في الفعل «تستعجلوه»: هل يعود هذا الضمير على اسم الجلالة، فيكون المعنى «أتى أمر الله فلا تستعجلوا الله؟» أم يعود الضمير على «الأمر» فيكون المعنى «أتى أمر الله فلا تستعجلوا أمره؟» ورغم أن ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة هو عودة الضمير إلى «الأمر»، فإن السياق التركيبي التالي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يجعل اسم الجلالة بؤرة الدلالة ويجعل مرجعية الضمير في «تستعجلوه» مُحتملة العودة إلى الاسم الذي يمثل بؤرة الدلالة، ثم يأتي تتابع الآيات بعد ذلك كله مركزًا تلك الدلالة ومكثفًا إياها من خلال تَتبُّع العلامات الكونية من السماء والأرض ومن بينهما وما بينهما، وبيان دلالتها على وجود الله سبحانه وقدرته وعلمه … إلخ.

لذلك يَتحرَّك النص فيما يلي ذلك مُركِّزًا على دلالة «الله» تاركًا دلالة «الأمر» على غموضها، فاللهُ هو الذي: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (الآية: ٢). وفي هذه الآية إشارة ضمنية إلى محمد — ﷺ — بوصفه واحدًا من «عباده» الذين تنزل عليهم الملائكة بالروح من أمر الله، وهي إشارة ضمنية في هذا السياق من أجل تكثيف الدلالة حول مفهوم الدالِّ «الله» من جهةٍ، وحول مفهوم إنزال الملائكة بالروح بوصفه فعلًا من أفعال «الأمر» الإلهي المشار إليه في الآية السابقة من جهةٍ أخرى. وبذلك يتم تكثيف دلالة «الأمر» كذلك باعتباره شأنًا إلهيًّا خالصًا لا يشركه فيه أحد.

ويمكن لنا هنا لأغراض الدراسة والتصنيف أن يفيدَ ترتيبُ الإشارات الواردة في السورة للعلامات الكونية ترتيبًا يبدأ من الكُلِّي، وينتهي إلى الجزئي من جهةٍ، ويبدأ بالأعلى ويَنْتَهي بالأدنى من جهةٍ أخرى، وذلك من أجل الكشف عن عملية «الاستيعاب» الكلية التي لا يكاد النص يغادر من خلالها أيَّةَ تفصيلة من تفصيلات الوجودين الطبيعي والإنساني دون أن يُحوِّلَها إلى علامة. ومن خلال هذا الترتيب سنُقدِّم تحليلنا آخِذِين في الاعتبار الإشارة إلى بعض النصوص القرآنية في بعض السور الأخرى تعميقًا للتحليل من جهةٍ، وبيانًا لأن سورة «النحل» مَجَرَّد نموذج من جهةٍ أخرى. والعناصر التي تركز عليها سورة النحل في العلامات الكونية، يمكن ترتيبها على النحو التالي:

| (١) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ | تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ |

| (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ | |

| (٣) وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ | |

| (٤) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ | إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ |

| (٥) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ | |

| يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ | إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ |

| وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ | إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ |

| (٦) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ | وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ |

| (٧) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً | إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ |

| (٨) وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ |

تستوعب هذه العناصر الثمانية كل ما يمكن للإنسان مشاهدته من عناصر الكون، بل يَتكَفَّل العنصر الثامن باستيعابِ كل ما لا يمكن مشاهدته، وكل ما لا يمكن — بالتالي — العلم به واستيعابه. وبعبارةٍ أخرى لا يكتفي النص القرآني بالمُشاهَد والمرئي والمحسوس، بل يدمج في بِنْيَةِ نسق العالَم/العلامة ما هو غير مُستوعَب فيجعله مَستوعَبًا من زاوية دلالته. هذا بالإضافة إلى أن منطقة «ما لا تعلمون» في سياق التهديد والوعيد تفتح باب الدلالة بلا حدود عن طريق إثارة الخيال الذي يتصدى ليملأ تلك المنطقة المجهولة بالتهويلات التي تُكَثِّف حالة الخوف. وتعداد هذه الآيات الكونية تَتحقَّق وظيفته بالنسبة للمتلقي من خلال إثارة القدرة على «التفكر» و«التعقل» و«التذكر» الذي يفضي إلى «الشكر» المُتمثِّل في الطاعة والخضوع التام للرب «الرءوف الرحيم» الذي يتعالى بحُكْم صفاته كلها «عما يشركون».

وإذا كان الوقوف بالتحليل التفصيلي لغويًّا ودلاليًّا وسميوطيقيًّا عند كل عنصر من تلك العناصر يتجاوز حدود الزمان والمساحة المخصصين لهذه الدراسة، فإننا سنكتفي هنا بالربط بين بعض تلك العناصر في السورة ومثيلاتها في سياق النص القرآني دون استيعاب من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى سنشير إلى الدلالات التي تم تطويرها في الفكر الإسلامي من خلال تلك العناصر، في حقوله المعرفية الكلامية والصوفية والفلسفية إشارات سريعة.

لذلك سنكتفي بتحليل ثلاثة مستويات من العلامات: خلق السموات والأرض والجبال، وخلق الإنسان، والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم.

(١) خلق السموات والأرض

كثيرة هي النصوص التي تشير إلى خلق السموات والأرض جملة وتفصيلًا، وكثيرة هي الآيات التي تشير إلى الأرض وحدها وكثيرة تلك التي تشير إلى السماء وحدها. لكن اللافت في هذه السورة أن ثَمَّة مقارنة بين خلق السموات والأرض «بالحق» وبين خلق الإنسان «من نطفة» وهي مقارنة تستنبط من الفاصلتين حيث تكون الفاصلة في خلق السموات والأرض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ تنزيهًا لله سبحانه عمَّا يعتقد أهل مكة، أما الفاصلة الثانية في خلق الإنسان فهي فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. والمقارَنة في هذا السياق تكشف عن التعارض على مستوى الدلالة، فالإنسان المخلوق «من نطفة» أي من مادة متواضعة يُخاصِم ربه ويُعانده ويجحد نعمته ببيانه، في حين أن السموات والأرض المخلوقة «بالحق» تدل على التنزيه، وتنفي أي شريك.

وهذه المخاصَمة والجحد بالنعمة من جانب الإنسان — المخلوق من نطفة — مُعبَّر عنها في سياق السورة في قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (الآيات: ٢٤-٢٥). وهذا يؤكد أن السياق سياق مقارَنة قائمة على التناقض، وهو سياق شبيه بذلك السياق الذي ورد فيه لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (غافر: ٥٧)، حيث السياق سياق الرد على منكري النبوة المكذبين لمحمد، وهو سياق يستدعي التهديد لهؤلاء القوم باقتراب الساعة: إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (غافر: ٥٩)، ويستدعي — من جهةٍ أخرى — مساندة محمد — عليه السلام: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ * إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (غافر: ٥٥-٥٦).

من الضروري إبراز أن مقارنة التناقض بين خلق السموات والأرض «بالحق» وبين خلق الإنسان «من نطفة» مسألة ترتبط بسياق التهديد والوعيد لذلك الإنسان الخصيم المبين في سورة «النحل»، والذي يُجادِل في آياتِ الله بغير سلطان في سورة «غافر». ذلك أن ثَمَّةَ سياقات أخرى تجعل من خلق الإنسان، ومراحل هذا الخلق، آية الآيات من جهة، وتبرز من جهة أخرى الإنسان الذي كَرَّمه الله وفضَّلَه على كثير من وهو السياق الذي سنتناوله في الفقرة التالية الخاصة بخلق الإنسان.

لكن ما دلالة «الحق» الذي خُلِقَت به السموات والأرض؟ هذا سؤال تَوقَّف عنده المفسرون من زوايا مختلفة؛ ذلك أن التعبير «بالحق» في خلق السموات والأرض متكرر في أكثر من صياغة قرآنية وذلك على النحو التالي:

-

(أ)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (الأنعام: ٧٣، والزمر: ٥، والجاثية: ٢٢)

-

(ب)

مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الإشارة إلى الشمس والقمر) (يونس: ٥)

-

(جـ)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (إبراهيم: ١٩)

-

(د)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ (الحجر: ٨٥، والأحقاف: ٣)

-

(هـ)

خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (العنكبوت: ٤٤)

-

(و)

مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ (الروم: ٨)

-

(ز)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ (التغابن: ٣)

من الواضح في هذا التأويل المبهم أسماء ممثليه — أنه تأويل يُعارضُ تأويلًا آخَر فحواه أن السموات والأرض وما بينهما مخلوقة بشيء، هذا الشيء معنى يُسمَّى «الحق». ويعتمد هذا التأويل المضمر على دخول «الباء» و«الألف واللام» على كلمة «الحق» لتأكيد أن كلمة «الحق» هنا ليست وصفًا للخلق بقدر ما هي تحديد للمعنى الذي خُلِقَت به السموات والأرض. ومن الواضح أن أصحاب التأويل الذي يرويه الطبري لا ينجحون تمامًا في الرد على أصحاب التأويل المضمر؛ لأن استنادهم إلى كلام العرب يخلو من الشواهد النصية الموثوق بصحتها والدالَّة على هذا الاستخدام في العربية. وسنعود في الفقرة التالية لشرح ذلك التأويل المضمر في رواية الطبري.

(٢) خلق الإنسان

هذا التهديد من شأن المادة التي خُلِقَ منها الإنسان — النطفة — مقصودٌ تمامًا إذن في هذا السياق، وفي السياقات الشبيهة التي يشير إلى بعضها الطبري في النص السابق. ولكن علينا ألَّا ننسى أن قُدْرَة الإنسان على «الإبانة» وهي القدرةُ التي يستخدمها في مُخاصَمَة إلهه والكفرِ به هي قدرة من النعم الإلهية الممنوحة للإنسان كما لاحظنا في سورة الرحمن خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. وهذا ما يجعل من الشرك أو الكفر حالة أشبه بإنكار الإنسان لذاته وهويته، وذلك عن طريق إنكار خالقه، والجحد به، وإشراك غيره معه في فعله.

خلق الإنسان إذن يبدأ من الطين — وهو خلق آدم — ومن الطين تتسلسل عملية الخلق عن طريق المضغة، فالعلقة، فالعظام، فكسوة العظام باللحم حتى ينشأ الإنسان خلقًا آخر مستويًا فصيحًا مبينًا … إلخ. والحقيقة أن خلق جسم آدم من الطين قد مهد الأساس للفكر الإسلامي كي يصوغ مفهوم «العالَم الصغير»، وهو المفهوم الذي يعتبر أساسًا من الأسس الهامة في نظرية «الكلمة» اللوجوس أو الإنسان الكامل — عند متصوفي الإسلام. وقد انبثقت الفكرة من النص القرآني انطلاقًا من تعددية وصف الطين الذي خُلِقَ منه آدم. إنه مجرد الطين كما في نص سورة «المؤمنون» السابق الإشارة إليه، وهو صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ في نصوص أخرى (الرحمن: ١٤، السجدة: ٧، ص: ٧١)، وهو صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (الحجر: ٢٨) أو طِينٍ لَازِبٍ (الصافات: ١١).

بالإضافة إلى مباشَرة الخلق باليدين، تَميَّزَ خلقُ آدم بشرفِ الاستقبال المباشر للنسخة الإلهية (الحجر: ٢٩، السجدة: ٩، ص: ٧٢) التي سوته كائنًا حيًّا، ومن هذه الروح تنتقل النفخة الإلهية بطريقة غير مباشرة لسائر البشر. لكن النص القرآني في سياق مُعارَضة التصورات الكنسية عن طبيعة السيد المسيح يُمَاثِلُ بين خَلْق السيد المسيح وخَلْق آدم مُبْرِزًا أن كليهما مخلوق من تراب بالأمر الإلهي «كن»: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران: ٥٩). وقد كان النصارى فيما يرويه الطبري عن ابن جريج قد خاصَموا محمدًا عليه السلام حول وصف القرآن للسيد المسيح بأنه «عبد الله»، وذلك على أساس أن القرآن نفسه هو الذي يصف السيد المسيح بأنه رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ (النساء: ١٧١)، وهو وصف كان نصارى نجران يتصورون أنه يتماثل مع تصوراتهم عن الكلمة واتحاد الناسوت باللاهوت … إلخ.

(٣) الكلمة: القرآن والوجود

إن تحويل مفردات العالَم إلى علامات دالَّة معناها تحويل العالم إلى كلماتٍ غير ملفوظة، كلمات بالمعنى السميوطيقي الذي يفضي إلى جعل الكون كله لغة، أي نَسَقًا من العلامات. والقرآن الكريم الذي يصف عيسى — عليه السلام — بأنه: بِكَلِمَةٍ مِنْهُ هو الذي يجعل كلمات الله لا نهائية لا يمكن لأي مداد أن يستوعب تسجيلها: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (الكهف: ١٠٩) ووَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ (لقمان: ٢٧). هكذا فلا مِدَاد ولا أقلام، ولو كانت بحار العالم وأشجاره، قادرة على أن تستوعب كلمات الله تسجيلًا وكتابة.

هكذا يُحَوِّلُ القرآن الكريم كل ما يدركه الوعي الإنساني بحسه إلى علامات كلمات، فالجبال هي «الرواسي» التي تمنع الأرض أن تميد، وتحفظ للإنسان توازنه عليها، فهي علامات دالَّة على القدرة الإلهية من جهة، وعلى النعم الإلهية التي منحها الله للإنسان من جهةٍ أخرى. وعلينا أن نَتَمَثَّلَ مستويات حضور «الجبال» في النص القرآني من أُفِق وعي الإنسان العربي الذي يخاطبه الوحي مُمتَنًّا عليه أحيانًا، ومهدِّدًا له أحيانًا أخرى. إن الجبال هي «الرواسي» التي تثبِّت الأرض، وهي «الأكنان» التي تحمي الإنسان من هجير الصحراء فيتخذ منها البيوت، وهي أيضًا بيوت للنحل اتخذها بإيحاء الله — سبحانه وتعالى — (سورة النحل: ٦٨، ٨١)، هكذا يستثمر النص هذا الحضور في وعي المتلقي لكي يُحَوِّلَ كل مستويات هذا الحضور إلى علاماتٍ دالَّةٍ على الخالق المنعم، وذلك كله في سياق المُسَمَّى وبيان النعم.

وإذا كان السياق سياقَ تهديدٍ ووعيدٍ فإن الجبال من خشية الله تتصدع لو كان القرآن قد أنزل عليها (الحشر: ٢١) بل إن الله — سبحانه وتعالى — حين تَجَلَّى للجبل جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا (الأعراف: ١٤٣) لأنه كان قد طلب من ربه أن يظهر له حسب اقتراح قومه أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فأخذتهم الصاعقة أيضًا. تتحول الجبال إلى قوًى عاقلة حساسة ربما أكثر حساسية من الإنسان نفسه وأهدى عقلًا. أليست هذه الجبال هي التي أشفقت من حمل «الأمانة» حين عُرِضَت عليها وعلى السموات والأرض فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الأحزاب: ٧٢)

لكن هذه الجبال أيضًا، الدالَّة على القدرة والإنعام، والتي تَبْرُزُ في صورةٍ أكثر تعقلًا وحساسية من الإنسان نفسه، يمكن أن تكون علامات تدل على قرب النهاية، واقتراب يوم الحساب وتَحقُّق الوعيد، لأنها ستصير كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (القارعة: ١٠١). والمتلقي في جميع الأحوال يتخيل بروز الأرض ودك الجبال وسيرها ومَوْرها متقلبًا بين «الدهشة» و«الفزع»، بحيث تنطبع في وعيه هذه الموجودات الطبيعية علامات/كلمات دالة، إنْ في ثباتها أو في زوالها، على القوة الخالقة القاهرة، التي يتحتم على الإنسان إزاءها الطاعة المطلقة والخضوع الكامل.

وكما الجبال فالليل والنهار آيتان فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً (الإسراء: ١٢). وتنطوي هاتان الآيتان على آيات أخرى: هي الشمس والقمر والنجوم، وكلها آيات مُسخَّرة للإنسان. فالشمس ضياء، وهي آية النهار المبصرة، والقمر نور والنجوم مصابيح في السماء وعلامات يهتدي بها الإنسان فيعرف طريقه في الصحراء. وإذا كانت كل هذه الآيات العلامات — كل ما خلق الله — تسجد لله طاعةً وخوفًا، فكيف بالإنسان يسجد لهذه العلامات — للشمس والقمر — ولا يسجد لله وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ (فصلت: ٣٧). وهنا نلاحظ أن تحويل الشمس والقمر والنجوم إلى علامات دالَّة على وجود الله وقدرته إنما يتم في إطار «نفي» ألوهة هذه الظواهر الكونية. وهذا النفي لا يتحقق إلا بإبراز كونها هي خاضعة ساجدة لله بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (البقرة: ١١٦). أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ * وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (النحل: ٤٨-٤٩).

إن قصة إبراهيم الخليل تُمثِّل عملية التحويل تلك في النص القرآني تمثيلًا رمزيًّا عميقًا. حيث يتم تحويل الشمس والقمر والنجوم وزحزحتها من مقام الألوهة والعبادة إلى أن تكون مُجَرَّد علامات دالَّة على موجود أعلى مطلق لا يُدْرَكُ بالأبصار ولا تناله الحواس. هكذا تبدأ القصة في السرد القرآني وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الأنعام: ٧٥–٧٩).

إنها رحلة معرفية بدايتها أن الله — سبحانه وتعالى — هو الذي «يُرِي» إبراهيم ملكوت السموات والأرض، بمعنى أنه يساعده على اكتشاف طبيعة الملكوت بوصفه علامة، أو مجموعة من العلامات، تُحِيلُ كل علامة إلى علامة أخرى في حركة متصاعدة وصولًا للدلالة الكلية. وقد صارت رحلة اكتشاف العلامات تلك نموذجًا معرفيًّا في سياق تطور الفكر الإسلامي الذي استند إلى قراءة العلامات للبرهنة على وجود الله. والنص النموذج الذي يُمثِّل إعادة إنتاج لهذه الرحلة المعرفية بشكل حرفي تقريبًا نجده في «حَيِّ بن يقظان» القصة الرمزية التي كتبها ثلاثة من الفلاسفة، لعل أهم صياغة لها هي صياغة «ابن طفيل» الأندلسي.

ولأن الشمس والقمر والنجوم علامات تتمتع بأهمية خاصة في توظيف القرآن بمفردات العالم، ربما بحكم أنها كانت موضوعات للتأليه والعبادة، نجد التناول القرآني لها يتراوح بين القَسَم بها لأهميتها وعظمتها وبين إبراز قدرة الله على تدميرها حين يشاء بيانًا لخضوعها جميعًا لقدرته المطلقة. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (الشمس: ٢) وكذلك يقسم سبحانه بالنجم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وبمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (الواقعة: ٧٥). لكن هذه العلامات العظمى يمكن إزالتها ومحوها، حيث يتم تكوير الشمس (التكوير: ١) وخسف القمر وجمعهما معًا، أي القضاء على ثنائية الليل والنهار وما يرتبط بهما من الحياة الطبيعية والوجود الإنساني: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (القيامة: ٩)، أما النجوم فإنها تنطفئ وينطمس ضوءها (التكوير: ٢، المرسلات: ٨).

إن الشمس والقمر والنجوم علامات مُتَعَدِّدَة الدلالة، إذن، لكن هذه العلامات تستمد دلالتها من علامَتَي الليل والنهار، وهما العلامتان الكليتان في هذا السياق. وإذا كان تَأَمُّل العلامات والوصول إلى دلالتها يُفْضِي إلى العلم/الإيمان، فإن الوقوف عند حدود المستوى النفعي الخالص لهذه العلامات يَعُوق الإنسان عن المعرفة، وعن التوصُّل إلى الإيمان الذي يُفْضِي به إلى الخلاص الأخروي. لكن النص القرآني يُهَدِّدُ الإنسان بإمكانية إزالةِ هذه العلامات وحرمانه من جانبها النفعي الذي وقف عنده، ذلك أن الذي أقام هذه العلامات ونصَبَها قادر على إزالتها. هكذا يَتحوَّل الليلُ والنهار — كما الشمس والقمر والنجوم والجبال — إلى عناصرِ تهديد، فالعربي الذي خاطَبَه الوحي، مثيرًا عَقْلَه ومُحرِّكًا تأمُّلَه، والذي يمكن أن يصيبه الذُّعر والهلع حين يَتخيَّل دكَّ الجبال، وتكوير الشمس، وخسف القمر، وانكدار النجوم، هذا العربي يكون أشد فزعًا من إلغاء أيٍّ من الليل أو النهار؛ لأن زوال أي منهما أو زوالهما معًا يعني الهلع الأكبر.

هذا التهديد بالدمار الشامل يرد في سياق مسبوق بإقرار التوحيد وَهُوَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ومختوم بالتذكير بالرحمة والنعمة المتضمنة في وجود الليل والنهار: وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ويجري التهديد على النحو التالي: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (القصص: ٧١–٧٣). هذا التهديد بسرمدية الليل أو النهار، تلك السرمدية التي ما من إله إلا الله قادر على التحكم فيها، تثير المُخَيِّلَة لتتصور الحياة في ليلٍ دائم أو في نهار دائم، ليل بلا ضياء ونهار بلا راحة. ألا يفضي هذا الفزع، والرعب الذي لا خلاص منه إلا بالإيمان، إلى الخضوع والاستسلام والامتثال بالطاعة والشكر؟!

٦

لم يكن الفكر الصوفي وحده هو الذي أَوغلَ في الولوج إلى عالَم القرآن لاكتشاف وحدة الدلالة بين النص والعالم، ولإدراك علاقات الإحالة الدلالية بينهما. لقد بدأ المعتزلة التعبير عن هذا الوعي من خلال نَسَقِهم الاستدلالي المعرفي، ذلك النَّسَق الذي أدمج العلامات الكونية — العالم — في بنية الآيات القولية، القرآن، وذلك من خلال تحليل مفهوم «القصد». وكذلك فَعَلَ الفيلسوف القرطبي ابن رشد حين جعل من الفلسفة عمومًا، ومن «البرهان» على وجه الخصوص نظرًا في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع. ومن هنا إصراره على نفي التعارض بين «البرهان» و«القرآن»، أو بين «الحقيقة» و«الشريعة»، وذلك على أساسٍ من استنباط الأولى من علامات العالَم واستنباط الثانية من آيات القرآن.

ويقوم مبدأ «العدل» عند المعتزلة على أساس نفي «الظلم» عن الله — سبحانه وتعالى — لأنه لا بُدَّ أن يحقق «وعده» للمؤمن و«وعيده» للكافر. وهذا المبدأ مثله مثل قرينه «التوحيد» من المبادئ العقلية؛ أي التي يَتوصَّل إليها العقل الإنساني بمفرده دون حاجة إلى دليل نقلي أو وحي. إنها مبادئ يمكن الوصول إليها من تأمُّل «العالم» بوصفه علامةً أو منظومةً من العلامات التي تُحِيلُ إلى الصانع القادر الحي العالِم المغاير للعالَم الذي صنعه … إلخ. وهذا المفهوم هو بالضبط المفهوم الذي قامت عليه البنية السردية القصصية لكتاب ابن طفيل «حي بن يقظان». هذا المبدأ العقلي الكلي يمكِّننا من فهم «القصد الإلهي»، وتأويل «الكلام الإلهي» انطلاقًا منه.

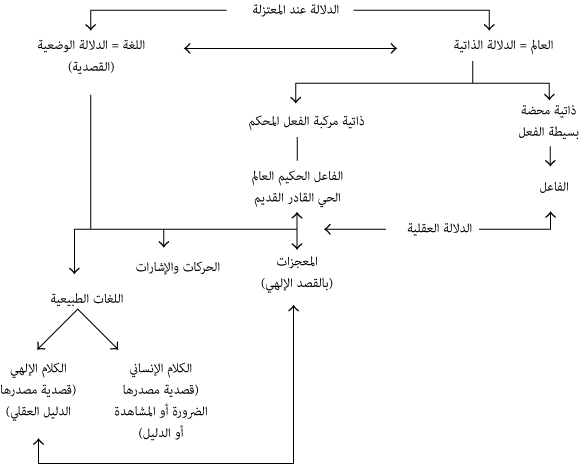

هكذا أدخل المعتزلة مفهوم «القصدية» شرطًا لفهم الكلام الإلهي، لكنها ليست «قصديةً» مُستنبَطةً من الكلام ذاته، بل هي قصدية نابعة من الفهم العقلي للوجود خارج اللغة. وهنا يفرق المعتزلة بين أنماط من الدلالات: الدلالات الوجوبية حيث العلاقة بين «الدالِّ» و«المدلول» علاقة تلازُم عقلية، مثل دلالة الفعل على فاعل قام به، ودلالة الفعل المُحْكَم المضبوط على أن الفاعل الذي قام به فاعِل حكيم عالِم. هذه الدلالات الوجوبية دلالات عقلية لا تختلف من مجتمَع إلى مجتمَع، ولا من ثقافة إلى ثقافة، بل هي دلالات يَتَّفِق عليها جميع العقلاء بصرف النظر عن الزمان والمكان. النمط الثاني من الدلالات هو الدلالات الوضعية الاتفاقية التي تقوم على التواطؤ بين أفراد الجماعة، أو بين المُتكلِّمِين. في هذا النمط الثاني من الدلالات تكون العلاقة بين الدالِّ والمدلول علاقةً اعتباطيةً، على خلاف العلاقة اللزومية في النمط الأول. هذه العلاقة الاعتباطية قائمة على محض الاتفاق الذي يمكن — أو كان يمكن — أن يكون مختلفًا عَمَّا هو عليه الآن. وداخل هذا النمط الثاني من الدلالات يضع المُعتزِلة اللغةَ الطبيعية، واللغات التي تعتمد على الإشارات والحركات الجسدية، كما يضعون أيضًا دلالة «المعجزات» على صدق الأنبياء والرسل.

هكذا يبلور المعتزلة مفهوم «القصد» الإلهي، الذي لا يقع كلامه سبحانه دلالة دون معرفته مسبقًا بأدلة العقل. إن الكلام وحده لا يكفي لمعرفة القصد، إذ ليس هناك ما يمنع أن يكون المُتكلِّم كاذبًا في قوله: «إني صادق»، فكيف يكون الكلام دلالة مع هذه الاحتمالية؟ ويمكن وضع قضية الدلالة عند المعتزلة في النموذج التالي الذي يكشف مكان «القصدية» فيها:

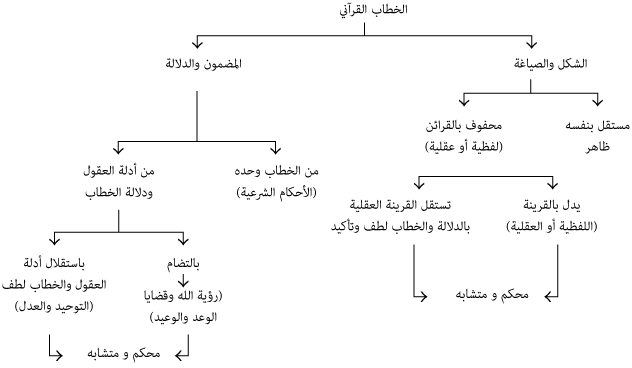

من خلال هذا النموذج نرى أن الدلالة الذاتية للعالَم ليست مُتخارِجة عن القصدية الإلهية في ترتيب خَلْق العالم، وتركيب المُسبَّبات على الأسباب، والنتائج على المُقدِّمات، وذلك كما يتبَدَّى في «الدلالة الذاتية المُركَّبة» للفعل المحكم. ومعنى ذلك أن الدلالة العقلية الكاشفة عن «القصدية» في الكلام الإلهي هي التي تربط بين دلالة العالم ودلالة الكلام. وقد أدَّى هذا التصور للقصدية الإلهية عند المعتزِلة إلى اعتبار أن الوحي قد يدل على الكُلِّيَّات كَمَا يَدُلُّ على الجزئيات، ولكنَّ وَجْه الدلالة يختلف في كلٍّ منهما. إن دلالة الوحي على الكُلِّيَّات هي دلالة مُضافة إلى دلالة العقل من باب «اللطف»؛ لأن العقل يستطيع وحده الوصول إلى الكليات بدلالة العالَم الذاتية بقسميها المشار إليهما في النموذج السالف. وتلك الكليات تَتمثَّل في قضايا «العدل» و«التوحيد» على مستوى الفكر، وتتمثَّل في «المُحْكَم» الذي لا يحتاج إلى تأويل على مستوى النص الديني/الإلهي.

القصدية إذن تتخلل الكلام الإلهي كله، ومن ثَمَّ تحتاج أدلة العقول لاستنباط الدلالة. ولا يَستقلُّ الكلام الإلهي بالدلالة استقلالًا تامًّا إلا فيما يَتَّصل بالأحكام الشرعية، وهو الجانب الذي ركَّز عليه علماء الأصول والفقهاء تركيزًا أساسيًّا.

٧

هكذا ينتهي ابن رشد إلى أن «البرهان» — الذي هو معرفة العالِم بقوانين العلم الفلسفي — أساسي وضروري لمعرفة الدين والشرع. وينتهي كذلك إلى أن ما ظاهره في الخطاب الشرعي مُخالِف للبرهان لا بُدَّ أن يَقْبَل التأويل، بشرط تَصفُّح الخطاب كله بكل أجزائه وتفاصيله. وهذا معناه أن كلِّيَّات المعرفة الدنيوية تجد تعبيرها في كلِّيَّات المعرفة الشرعية والدينية، فَالحقُّ لا يُضادُّ الحقَّ بل يوافقه ويشهد له. وهكذا يتفق ابن رشد مع المعتزلة رغم نَقْدِه أحيانًا لهم في سياق نَقْدِه لعلم الكلام بصفة عامة؛ لاعتماده على الأقاويل الجدلية لا البرهانية. لكن يبقى لابن رشد إضافة هامة تتمثل في دفاعه عن «المعرفة الحقة» بصرف النظر عن مصدرها، بل وبصرف النظر عقائد المنتجِين لها. كان ابن رشد في الحقيقة بصدد من الهجوم الذي شنَّه الفقهاء على الفلسفة والفلاسفة معتمدِين على حُجَّتين: الأولى أن الفلسفة والمنطق ليست من علوم العرب، بل هي من علوم اليونان الأوائل الوثنيِّينَ الملاحدة، فهي تحمل بصمات وثنِيَّتِهم وإلحادهم. الحجة الثانية أنَّ تَعاطِي المنطق والفلسفة يُفْضي إلى التشكيك في العقيدة السمحة الواضحة التي لا تحتاج إلى براهين المناطقة وأدلة الفلاسفة.

وفي دحض الحجة الثانية — حجة ما تؤدِّي إليه الفلسفة من تشكيك في العقائد — يؤكِّد ابن رشد أن الجمع بين «ذكاء الفطرة» و«العدالة الشرعية والفضيلة العلمية والخُلقية» من أهم مؤهِّلات مَن يتصدى للنظر الفلسفي ليكون أهلًا له. وهي الشروط نفسها التي وضعها الفقهاء للراوي في علم الحديث النبوي — الضبط والعدالة — مع تبديل معيار «الضبط» — الذي يعني مجرد الحفظ وقوة الذاكرة — بمعيار «ذكاء الفطرة» الذي يقترب من حدود مفهوم «الدراية» عند الفقهاء، لكن الحجة المضادة التي ينسف بها حجة الفقهاء أن «الغواية» و«الانحراف» في مجال المعرفة تُوجَد في كل المجالات المعرفية، أي إنها ليست وقفًا على المعرفة الفلسفية. ومعنى ذلك أنها من «عوارض» العلم التي لا يجب أن تؤدِّي إلى إلغائه جوهريًّا — سدًّا للذرائع، وإلا كان مَن يمنع الناس عن شرب الماء؛ لأن ثَمَّةَ من شَرِق به فمات محقًّا في هذا المنع. وفي هذا السجال يكاد ابن رشد يلغي تمامًا مبدأً فقهيًّا أثيرًا هو «درء المفاسد مُقدَّم على جَلْب المَصالح» لِيقْلِبَه جاعلًا «جلب المصالح أهم من درء المفاسد» خاصَّة إذا كانت عارضة.

يمكن القول بعد هذا التحليل للمفاهيم الاعتزالية والرُّشدية إن معرفة العالم — سواء بالاستدلال العقلي البرهاني أو بمناهج العلم المعاصر وتقنياته — مدخل أساسي وجوهري لفهم الكلام الإلهي، وذلك على أساس أن الكلام الإلهي لا يقع دلالة إلا تأسيسًا على الدلالة الذاتية للموجودات التي خلقها الله وبثَّها في العالم. تأتي بعد مرجعية المعرفة الدنيوية مرجعيةُ اللغة بما أنَّ اللغة نظامٌ رمزيٌّ تشير إلى العالَم من جهة، وبما أنها شفرةُ الرسالة الإلهية الكلامية من جهةٍ أخرى. وبعبارة أخرى ترتبط شفرةُ النظام اللغوي بمرجعيةِ العالَم الذي تشير إليه، وبما أن الكلام الإلهي يعتمد شفرةَ النظام اللغوي، فمرجعيةُ العالَم هي الأساس الجوهري في فهم الكلام واستنباط دلالته، من هنا يصبح التعارض بين «العلم» و«الدين» — كما التعارض بين «البرهان» و«القرآن» أو الخطاب الإلهي جملة — محض وَهْم ناتج إمَّا عن قصور في فهم دلالة الخطاب، أو عن عجز عن «التأويل» الذي يحتاج — كما قال ابن رشد — إلى تصفُّح كل جزئيات الخطاب الإلهي تصفُّحًا دقيقًا.

٨

هكذا أدرك علماء المسلمين — على اختلاف اتجاهاتهم ومجالات اهتمامهم المعرفية — أنَّ ثَمَّة علاقة تفاعُل دلالي بين «العالم» و«النص» لا يمكن تجاهلها. كذلك اتَّفَقوا جميعًا على أن كون العالَم علامات وآيات إنما هو أمر انبثق عن النص القرآني الذي وجهه العقل الإنساني هذه الوجهة. فإذا «سمع» الإنسان آيات القرآن «أبصر» آيات الكون فتفكَّر وتدبَّر وازدجر، ثم يحيله التفكر والتدبر في آيات الكون إلى «فهم» آيات القرآن. هذا الفهم يؤدِّي إلى «ازدجار» عن الشرك والمعاصي والدخول في «الطاعة» بعد «الإيمان».

والدليل على ذلك أيضًا أن الدالَّ «آية» يمكن أن يشير إلى «الحدِّ» في علاقة تبادُل المَواقع، كما في قوله تعالى في سورة «البقرة» (الآية: ١٨٧) في سياق أحكام الصيام: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ حيث يدلُّ استبدال الدالِّ «آيات» بالدالِّ «حدود» على أنهما يعتمدان على بؤرة دلالية مشترَكة. ويمكن أن نلاحظ أن الفرق بين الآيات/النصوص، والآيات/الأحكام أن الأُولى بَيِّنَة بينما الثانية في حالة «تَبيين» بدلالة صيغة الفعل المضارع «يُبَيِّن».

وفي سياقٍ آخَر في السورة نفسها، يتم تعداد أحكام الطلاق التي تُوصَف بأنها: حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الآية: ٢٣٠) ثم ينهى النصُّ عن اتخاذ هذه الأحكام والتشريعات هزوًا ويُحذِّر من السخرية منها: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا (٢٣١). هكذا تكون السخرية في «الأحكام» هزوا بالآيات التي يُبيِّنها الله، كما أن بيان الآيات هو «فرض» الأحكام والتشريعات. إن آيات القرآن المتضمنة للأحكام والتشريعات «بيان»، لأنها علامات لغوية تستمد بيانيتها من كون القرآن كله بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران: ١٣٨)، كما تستمدُّها من حقيقة أن «الكتاب» نزل على النبي ﷺتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ (النحل: ٨٦)، والتي يجب أن تفهم سياقيًّا على أساس أن «كل شيء» هي الأحكام والتشريعات والمواعظ والحكم، التي يدخل في نطاقها كون العالَم علَامة.

هكذا يكون الهدف والغاية القصوى من اللغة الدينية — التي تُحيل العالَم إلى علَامة — تحويل اللغة الأصل إلى علامات عن طريق عملية السمطقة، وذلك في محاولة لامتلاك وعي المتلقي وارتهانه في أسر تلك اللغة من أجل طاعة العلامات، الحدود. ولذلك تكون الإحالة دائمًا إلى «التفكر» و«التذكر» و«التعقل» وصولًا إلى «الشكر» أو «التقوى»، حيث يمثل «الشكر» سبيل الطاعة، وتمثل «التقوى» درء الخوف.

هذا الترابط الدلالي بين الآيات/العلامات، والعلامات/الأحكام ترابُط يمكن تلَمُّسه على مستوى النص كله، حيث تكون الطاعة والدخول في دائرة «الإيمان» — في الأصل اللغوي تعني «الأمان» الذي هو ضد الخوف — هي الهدف الأساسي والغاية. أو بعبارة أخرى يبدأ النص القرآني من دلالة الآية/العلامة في اللغة، من خلال تلك الإضافات الدلالية ينفتح الدالُّ «آية» ليستوعب الأحكام والتشريعات والنصوص. ثم تتحول تلك الدلالات المضافة إلى أن تكون هي الدلالة «المركز» في عملية قلبٍ وإقصاء للدلالة اللغوية في الهامش. وكما كانت اللغة في دلالتها على العالَم تحتلُّ مركز الأصل، أصبحت في موقع «الهامش» بالنسبة للغة الدينية التي حولت دلالتها إلى نسق فرعي في بنائها الدلالي.

إن «التعقل» و«التفكير» و«التذكير» وسائل لغايةٍ واحدة هي إدراك المطلق في وحدته، وتوظيف هذا الإدراك للطاعة المتمثلة في «الشكر» و«التقوى». وهذا التوظيف للآيات/العلامات يُقَلِّل من شأن العلامة في ذاتها إلى حدٍّ كبير. ولعل هذا الفهم هو الذي ساد وسيطر في العصور المتأخِّرة خلافًا لعصور الازدهار والحيوية حيث كان «العالم» كما رأينا يمثل العلامات المرجعية، كما كان فهمه وتأويله، بالبرهان والاستدلال، يمثل مدخلًا لفهم الآيات/الأحكام. يمثل فهم العصور المتأخرة الإمام جلال الدين السيوطي (ت: ٩١٠) والذي يتوقف أمام دلالة بعض الفواصل القرآنية بتحليل لا يخلو من أهمية في سياق هذه الدراسة.

يقارن السيوطي بين الفواصل في سورة «النحل» — التي حللناها في الفقرة الخامسة وبين الفواصل التي ورَدتْ في سياق بعض آيات التحريم: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (الأنعام: ١٥١–١٥٣). ويُلاحِظ أن الفواصل هي في الآية الأولى: لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وفي الآية الثانية لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وفي الثالثة لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بينما المقاطع في سورة «النحل» هي: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الآية: ١١) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢)، وإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (١٣) ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤).

إن السياقَيْن فيما يرى السيوطي مختلفان، فسياق سورة «الأنعام» الآيات/الأحكام وسياق سورة «النحل» الآيات الكونية، ومع ذلك اتفقت الفواصل إلى حدٍّ كبير، والاختلاف كذلك لا يخلو من دلالة، فآيات سورة «النحل» تبدأ بالتفكُّر المُفْضي إلى التعقل، بينما تبدأ آيات سورة «الأنعام» بالتعقل. والسبب في ذلك أن فعل «التفكُّر» يرتبط بعملية حل شفرة العلامات الكونية، وهو الفعل الذي يفضي إلى المعرفة التي تستقر في «العقل»، أو التي يمسك بها الدماغ كما يمسك «العقال» الناقة فلا تضيع في الصحراء. والخلاف بين «تتقون» و«تشكرون» سبق أن بيَّنَّا أنه ليس خلافًا في الحقيقة، فالاتقاء منبعه الخوف من العقاب، والشكر منبعه تجاوُز حالة الخوف، فهو «اتقاء» إيجابي إن صحت العبارة.

وقبل أن نتحرك مع السيوطي إلى الوجه الثاني من الإجابة عن السؤال الذي أثاره، يهمنا أن نلاحظ أن مفهوم «نفي التسلسل» الذي يعتمد عليه السيوطي لِفَكِّ الارتباط بين الظواهر الطبيعية وصولًا إلى «العلة الأولى» مفهوم مُستدعى من نسق الرؤية الأشعرية للعالَم، وهي الرؤية التي فكَّكَت الظواهر ومزَّقَت العلاقات بينها حفاظًا — فيما تصور أصحاب هذه الرؤية — على مفهوم «الخلق المستمر». وليس هنا مجال شرح هذه الرؤية ولا مجال نقدها، ويكفي الإشارة إلى أنها رؤية نقيضة لرؤى أخرى لم تَجِدْ حرجًا في سياق الفكر الإسلامي من الحفاظ على علاقات «العِلِّيَّة» بين الظواهر دون الإخلال بقدرة الذات الإلهية المُطْلَقة.

وكما أن مفهوم «نفي التسلسل» يعتمد على الرؤية التشتيتية للعالم وظواهره، كذلك نجد أن مفهوم «الطبائع» يعتمد على فهمٍ استاتيكي لقوانين الطبيعة، فَهْم يتصور أن لكل مؤثِّر أثرًا واحدًا لا يفارقه، وحين يجتمع المفهومان لا يمكن إدراك إمكانية أن يتفاعل أكثر من مؤثِّر في ظاهرة واحدة، لذلك يستند السيوطي إلى قانون منطقيٍّ صوري فحواه أن اختلاف أشكال الظاهرة الواحدة وتعدُّد ألوانها لا بُدَّ أن يرتدَّ إلى فاعل بالإرادة والاختيار؛ لأن الفاعل الطبيعي — أو المؤثِّر بالأحرى — ليس له سوى أثر واحد متكرر بالطبيعة. لذلك تحيل الآية الأخيرة فيما يرى السيوطي المتلقي إلى تَذكُّر هذا القانون الصوري وكأنه قانون علمي حتمي.

من خلال هذا الشرح الذي يقدمه السيوطي يصبح النص شارحًا لذاته منتجًا لدلالته دون حاجة إلى معرفة خارجية. والواقع أن السيوطي يدمج معرفته التراثية، المعرفة الكلامية الأشعرية، في بِنْيَة النص ويجعلها منطوقة داخله وكأن النص يتضمَّنها تضمنًا طبيعيًّا، بحيث يتحتم على القارئ أن يأخذها مأخذ التسليم. هذا عن «التفكر» و«التعقل» و«التذكر» في سياق الآيات الكونية، فماذا عن «التعقل» و«التذكر» و«التقوى» في سياق الأحكام والتشريعات؟ لم يتوقَّف السيوطي عند دلالة «الشكر» في سياق الآيات الكونية، وإن كان قد توقَّف عند دلالة «التقوى» في الأحكام والتشريعات.

حين توقَّف عند «التقوى» ربطَها بأمر الله باتباع الطريق المستقيم والنهي عن اتباع السبل الأخرى التي تبعد الإنسان عن «طريق الله» — الذي هو طريق المؤمنين، أي جماعة الأمان وذلك على النحو التالي: «وأما الثالثة؛ فلأنَّ ترك اتباع شرائع الله الدينية مؤدٍّ إلى غضبه وإلى عقابه، فحسن — لعلكم تتقون — أي عقاب الله بسببه». والتقوى كما سبقت الإشارة توازي «الشكر» المطلوب في سياق تعداد النعم: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل: ١٤). وهو شكر لا يتعلق بمحتوى هذه الآية وحدها، بل يتعلق بالنِّعَم والآيات المعدودة قبل ذلك في سياق السورة. إن الشكر الذي يُمثِّل الجانب الإيجابي للتقوى.

هذا التوازي بين فواصل الآيات الدالَّة على العلامات الكونية، وبين تلك الدالة على الأحكام والتشريعات يُعزِّز استنباطنا أنَّ النظر في العلامات «تفكُّر» — حل شفرة — يفضي إلى المعرفة/العلم — التعقل — الذي يقود بالضرورة إلى الطاعة والإذعان والتسليم بالشكر والتقوى. ولا يكون الشكر والتقوى إلا بالانصياع للأحكام والتشريعات. تلك هي غاية اللغة الدينية، التي وُظَّفت العالَم في نسقها الدلالي من خلال تطويع اللغة الأصل الدالَّة على مفرَداتِ هذا العالَم داخل بِنْيَتها الخاصة. يبقى السؤال أمام الوعي الإصلاحي الراهن: هل يتفكر في العلامات ذاتها منتِجًا للعلم والمعرفة ومشاركًا في صُنع الحضارة كما فعل الأسلاف، أم يكتفي بالدلالة ملقيًا بالعلَامة في سلَّة الإهمال؟! وفي هذا الاختيار الأخير يكمن الخطر؛ لأن الدلالة التي سيكتفي بها ستكون الدلالة الهزيلة الفقيرة التي أنتجها الوعي الإسلامي منذ عشرة قرون.

وانظر كذلك في بيان «أنواع التأويل الباطل» ابن قيم الجوزية: «الصواعق المرسلة عن الجهمية والمعطلة»، القاهرة، د.ت، ص١١-١٢، حيث يجعل النوع الأول منها «ما لم يحتمله اللفظ بوضعه الأول»، والنوع الرابع هو: «ما لم يُؤْلَف استعمالُه في ذلك المعنى في ذلك في لغة المخاطب وإنْ أُلِفَ في الاصطلاح الحادث».

وانظر أيضًا: النيسابوري «تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان»، على هامش جامع البيان (الريان)، الجزء الثلاثون، ص١٢٤–١٢٥.

وانظر كذلك: «مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط٢، ١٩٩٣م، ص٢٦١.

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (مريم: ٨).

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (مريم: ٩٥).

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (الأنعام: ٩٤).

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (المدثر: ١١).

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (عبس: ٣٤–٣٧).

والحقيقة أن مُشْكِل تحديد المكي والتمييز بينه وبين المدني في الترتيب الحالي للقرآن الكريم — ترتيب التلاوة — لا يصح الاعتماد فيها على المرويات وحدها دون منهج نقدي مزدوج. ولا يكفي الاعتماد فيها على التلاوة. وهي الفروق الأسلوبية التي اعتمدها القدماء، الفروق التي ناقشناها في دراسة سابقة (انظر: مفهوم النص، سبق ذكره، ص٨٥–١٠٨). والمنهج النقدي المزدوج لا يكتفي بنقد المرويات أو الترجيح بينها، بل يهتم بالإضافة إلى ذلك بتطبيق منهج تحليل النص سواء من جانب اللغة أو بِنْيَة السرد. ومع ذلك فالنتائج التي يمكن التوصل إليها بعد بذل الجهد تكون في أحيان كثيرة احتمالية في النصوص المشكلة.

راجع أيضًا ما يُعَزِّز كلامنا عن أَخْذِ الطبري جانِب «الحذر» و«التقية» ربما في المسائل الخلافية في التفسير، تفسيره المُفضَّل والمُسْهَب للفعل اسْتَوَى إِلَى في سورة البقرة، آية ٢٩، ومروره مرار الكرام عند قوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مكتفيًا بالإشارة إلى أنه سبق شرح الفعل «استوى»، مع أن الصيغة اسْتَوَى عَلَى صيغة أثارت وما تزال تُثير خلافات على مستوى التفسير والتأويل من الصعب تجاهلها. انظر: جامع البيان (شاكر) المجلد الأول، ص٤٢٨–٤٣١ في المثال الأول، وفي المثال الثاني، المجلد الحادي عشر، ص٤٨٢-٤٨٣، حيث يقول: «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. وقد ذكرنا معنى (الاستواء) واختلاف الناس فيه فيما مضى من قبل بما أغنى عن إعادته.» ويصمت صمتًا تامًّا عن المُشْكِل الذي لا يخلو منه تفسير.

The Perfect Man in Islam, Journal of Osaka University for Foreign Studies, Osaka, Japan, No. 77, 1988, pp. 113–115.

The Mystical Philosophy Of Muhyid Din-ibnul Arabi, Cambridge University Press, 1939, p. 177.