حساء البطاطس: قصص حقيقية/حياة واقعية

«لقد فُقِد المغزى (من الحكايات) منذ أمدٍ بعيد، لكنه لا يزال محسوسًا، مما يمنح الحكاية جوهرها، وفي نفس الوقت يروي شغفنا بالعالم السحري. إنها ليست خيالًا زائفًا فارغًا من المعنى.»

في خمسينيات القرن العشرين، شرع إيتالو كالفينو يصنع للأدب الإيطالي ما صنعه الأخوان جريم في ألمانيا قبله بقرن من الزمان. وفي اللغة الإيطالية، تجمع الحكاية الخرافية والحكاية الشعبية والحكاية الشفهية كلمة واحدة، هي «فيابا»، وكان كالفينو مناصرًا متحمسًا للحكايات بكل أنواعها، ولم يترك مصدرًا إلا وبحث عنها فيه. وفي مقدمة كتابه، «الحكايات الشعبية الإيطالية» (١٩٥٦)، كتب: «الآن، وبعدما انتهيت من الكتاب، أعرف أن ما عشته لم يكن وهمًا … وإنما تأكيد لما كنت أظنه؛ وهو أن الحكايات الشعبية حقيقية.»

ما الذي يقصده كالفينو من هذا التأكيد؟ إنه أكثر رواة الحكايات الرمزية إبداعًا وخيالًا، ومؤلف روايات معاصرة تتسم بإتقانها وتعقيدها مثل «لو أن مسافرًا في ليلة شتاء» و«المدن غير المرئية»، لكنه بدأ مسيرته المهنية بكتابة الروايات والقصص القصيرة، التي تعكس ملاحظته العميقة، وهي من سمات كتابات الكاتب الروسي أنطون تشيخوف. كان لقاء كالفينو بالحكايات الخرافية مثلَ الكشف بالنسبة إليه، وأحدثَ أثرًا عميقًا في طريقة تعامله مع الأدب الروائي؛ فبصفته عضوًا في حركة المقاومة التي حاربت الفاشية، وفي الحركة الشيوعية الإيطالية بعد الحرب، رأى كالفينو أن الروايات الرائعة هي أدب الشعب الذي يريد الوصول إليه وتمثيله. وعندما يعلن أن «الحكايات الشعبية حقيقية»، فإنه يقصد أنها تتحدث عن الفقر وشح الموارد والجوع والقلق والشهوة والطمع والحسد والقسوة وما شابه، وعن كل العواقب الطاحنة لهذه المشاعر على المستوى الأسري والمجتمعي ككلٍّ. وتتيح بنية الحكاية، التي تدور حول الأعاجيب والسحر، وصف الحياة الواقعية مع تصور وقت تنتهي فيه كل المعاناة للأبد.

سيتغير القدر وسيُقهَر المعتدون. يتولد التفكير القائم على التمني والنهاية السعيدة من رحم الشقاء. عندما كتب كالفينو عن هوسه بالحكاية الخرافية التي تحكي قصة حمار يتغوط ذهبًا، فلربما كان يستحضر رمزًا لهذا النوع الأدبي نفسه؛ يتمثل في شيء بسيط متدني القيمة إلا أنه قادرٌ على إحداث الأعاجيب وتحقيق الثراء.

دبابيس وقمل وفئران وفقر

يوجد الأمراء والملكات والقصور والقلاع في خلفية الحكايات الخرافية، لكن فيما وراء الذهب والبريق تزخر مشاهد الحكايات بتفاصيل دقيقة وظروف مألوفة؛ إذ تتفاعل العناصر الخيالية مع التفاصيل الحياتية الواقعية. تنطوي المعالجة الواقعية للمحتوى على الملاحظة الدقيقة للتفاصيل، ويزيد التعارض بين ما هو واقعي وما هو خيالي منافٍ للمنطق من التأثير الممتع للسرد. يخبرنا شارل بيرو، على سبيل المثال، أن الشقيقتَين القاسيتَين حصلتا على دبابيس الخياطة من إنجلترا، وهي من الأغراض الرائجة المشتهاة آنذاك. وفي حكاية الأخوين جريم «الشعرات الذهبية الثلاث»، يمثل الشيطان الخصم، والجحيم هو المطبخ، الذي لا يختلف كثيرًا عن المطابخ العادية، حيث تجلس جدته بجوار الموقد. وعندما يظهر البطل الشجاع — وهو فتًى مسكين أرسلته الأميرة المتعجرفة في مهمة مستحيلة كي يجلب لها تذكار الانتصار (الشعرات الذهبية الثلاث) — تُحسِن الجدة معاملته، وتحوله إلى نملة للمحافظة على حياته. بعد ذلك، تُخفيه بين طيَّات مئزرها، حتى تنتف الشعرات الثلاث بنفسها، وهي تهدئ الشيطان في أثناء ذلك. بعد انتهائها من المهمة، تعيد الجدة البطل إلى هيئته البشرية وترسله إلى العالم العلوي كي يتزوج بالأميرة.

تتمثل رمزية الحكاية في أن جدَّة الشيطان العجوز الطيبة تستطيع نزع الشعرات المطلوبة من رأسه، مستغلة انشغاله بانشراح بينما تفتش في شعره بحثًا عن القمل؛ في مشهد يبعث على الطمأنينة حتى في وسط الجحيم ذاته. وتحمل كل شعرة من هذه الشعرات بركة تكشف عن مفارقة ساخرة في قلب الحكاية التي تدور حول الشقاء والجوع: فمع الشعرة الأولى يكشف الشيطان أن سبَبَ جفاف النبع هو عجوز مسن جالس القرفصاء على حجر يسد مجرى الماء؛ ومع الشعرة الثانية يتضح أن شجرة التفاح لم تعد تُثمر؛ لأن فأرًا يقرض جذورها؛ أما الشعرة الثالثة فتكشف أن المعدَّاوي الذي يشقى في نقل الناس عبر النهر ليلًا ونهارًا، لا يحتاج سوى أن يعطي العصا التي يستخدمها لدفع القارب لأحد الركاب كي يتحرر من شقائه.

ولا تزال تتناول حكايات خرافية كثيرة، أميراتها شعرهن ذهبي وأقدامهن صغيرة، صعوبة اختيار حبيب والعيش معه / معها بموافقة الأهل، في حقبة زمنية ينتشر فيها الزواج المدبر والموارد المالية الشحيحة غالبًا. وتعالج حكايات كثيرة تهديدات أخرى، يعرفها جمهور القصص جيدًا، مثل موت الأم عند الولادة، وهي بداية حزينة شائعة في الكثير من الحكايات المفضلة.

وخلف الأجواء البرَّاقة للحكايات، يمكن للقارئ أن يرى لمحات من التاريخ الكامل للطفولة والعائلة؛ بطش مُلاك الأراضي الإقطاعيين، والحكام، واللقطاء، والأطفال الغرقى أو المهجورين، واليتيم الذي يعيش في فقر مدقع لكنه يعتمد على ذكائه للبقاء على قيد الحياة، والطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة ويتمنى الحصول على راحة يوم من شقائه الذي لا ينتهي، أو الفتى الواعد الذي تعجبه فتاة تفوقه في المكانة الاجتماعية، واعتماد كبار السن على الآخرين، والصراعات بين المتنافسين على الحب أو القوت. وعلى عكس الأساطير، التي تدور حول الآلهة والأبطال الخارقين، يكون أبطال الحكاية الخرافية أفرادًا عاديين من الطبقة العاملة، يكدحون في وظائف عادية على مدار فترات طويلة من التاريخ، قبل التحول الصناعي وانتشار محو الأمية. في «ألف ليلة وليلة»، ينتمي الأبطال إلى بيئات حضرية، ويمارسون الحِرف والتجارة. بعضهم يتعرض للخطف والبيع في سوق العبيد، وكثيرون يتعرضون للمعاملة القاسية على أيدي أسيادهم أو سيداتهم. وفي الحكايات الأوروبية، يرتبط الشقاء بحياة القرية، والعبودية بالدوائر غير الرسمية بالإضافة إلى خصوصية قسوتها. ومن العدل القول إن بطلات الحكايات الخرافية يعملن خادمات في كثير من الأحيان، ويؤدين الأعمال المنزلية بلا شكوى أو تذمُّر، وإن هذا النوع من القصص نال استحسان الجماهير في الحقبة الفيكتورية وما بعدها، على حساب البطلات الثوريات المفعمات بالحيوية والفتيات المخادعات، مثل فينيسا التي تتغلب بدهائها على الشباب الذين غرروا بشقيقاتها أو مرجانة، الجارية التي تصب الزيت المغلي على الأربعين لصًّا.

تنسج الحكايات الخرافية معايشات فردية وجماعية للوقائع الحياتية — وهي المقاييس التي يُسخِّرها علماء الاجتماع لتقييم رفاهية مُجتمع معين — فتصير جزءًا لا يتجزأ من حبكتها: إذا توفيت الأم وهي تضع طفلها، فسيتعيَّن على طفلها الكفاح في الحياة وحده، من دون محبتها وحمايتها، وهذا قدرٌ حزين. في مناسبة أخرى، ترمز طنجرة العصيدة التي لا تنضب أبدًا، إلى عالم غالبية سكانه يعانون من الجوع والفقر والشقاء، مع أنهم لا يطلبون سوى الحد الأدنى من الموارد المعيشية بحسب المعايير المعاصرة. علقتْ أنجيلا كارتر ذات مرة، فقالت: «الحكاية الخرافية هي قصة ملك يذهب لآخر لاقتراض كوب من السكر.»

وفي مقالة شهيرة، للأديب البريطاني ديفيد هربرت لورانس، كتب: «ثِق بالرواية لا بالراوي». فتحدَّته جانيت وينترسون وراحت تعيد وتكرِّر: «أنا أنقل لك الحكايات. ثق بي.» لكن كيف نثق بالرواية، بل كيف لنا أن نثق بالراوي؟ كيف تكون الحكايات الخيالية المنافية للعقل حقيقية، كما يدَّعي الكثيرون، مِمَّن يعطون أهمية كبيرة للحكايات الخرافية؟

يُمكن الإجابة عن ذلك بأن القصة تُمثِّل سجلًّا زاخرًا بالأحداث التاريخية: وكما يكشف الحقل المقفر في فصل الشتاء لعينَي عالم الآثار عن النباتات التي نمتْ فيه وترعرعت في وقتٍ ما بالماضي، والفترة الزمنية الطويلة التي مرَّت على إزالة الغابة كي ينمو العشب محلها، والمآل الذي آلت إليه الصخور بعدما أُزيلت من الأرض، تحمل الحكاية الخرافية آثار رواتها الذين رووها على مر السنين وحياتهم وكفاحهم.

في هذا الصدد، يرى كليف ستيبلز لويس أن الأدب يتضمن نوعَين من الواقعية: واقعية التقديم وواقعية المحتوى، فيقول:

هذان النوعان من الواقعية منفصلان غير مترابطَين. يمكنك ملاحظة واقعية الشكل دون المضمون في أدب العصور الوسطى الرومانسي، أو واقعية المضمون دون الشكل في التراجيديا الفرنسية (واليونانية في بعض الأحيان)، أو كليهما معًا في «الحرب والسلم»، أو لا شيء منهما في «أورلاندو الهائج» بقلم الأديب الإيطالي لودوفيكو أريوستو، أو «تاريخ راسيلاس: أمير الحبشة» بقلم صامويل جونسون، أو «كانديد» بقلم الأديب الفرنسي فولتير.

ومن خلال هذين الصنفَين، يُمكن ملاحظة كيف تحكي الحكايات الخرافية ما يحدث وما يمكن أن يحدث، بطريقة واقعية صادقة، على الرغم من شكلها الخيالي.

تتوفى الأمهات في أثناء الولادة، فتكبر العائلات بعلاقات من زواج سابق، وتحصل المنافسة على الموارد. في الحكايات الخرافية، يطارد العوز جميع الشخصيات، وفي ذلك الصدد تحمل الكلمة معنيَين: الرغبة في الشيء أو الحرمان من الشيء. وتتسم الإجراءات، التي تتخذها الشخصيات للتخلص من ذلك الشعور، بتطرفها في كثير من الأحيان؛ لكن المظالم تتفشى في مجتمع ظالم بذاته، يحدث فيه الترتيب الهرمي بقرابة الدم وحوادث الولادة بشكل أساسي. كما تسرق بعض الشخصيات وتتشاجر وتحتال؛ وفي بعض الأحيان تسير أحداث القصة في صالحهم لا في صالح الأخيار. وفي ذلك العالم أيضًا، تصير كلمة الأب أو الزوج، أو حتى الأخ الأصغر، قانونًا.

وفي الثقافات التي تنتشر فيها مسألة تعدُّد الزوجات، تعكس الحكايات الخرافية هذه المسألة: على سبيل المثال، أدَّى التنافس بين الزوجات بشأن مستقبل أطفالهم إلى صراعات حامية الوطيس، تردَّدت أصداؤها في النسخة الصينية من حكاية «سندريلا» (التي سجلتها الوثائق في القرن التاسع الميلادي، وهي أقدم نسخة موجودة)، حيث تعرضت يه-شِين لأشد أنواع المعاناة على يد زوجة أبيها الثانية، لا الزوجة التي تزوجها أبوها بعد وفاة أمها. وفي الثقافات التي يكون فيها المهر (المال أو المتاع الذي تحمله الزوجة إلى زوجها عند زواجه بها) لا غنى عنه لزواج البنت، يظهر ذلك الأمر بشكل واضح في الحكايات الخرافية: على سبيل المثال، في حكاية باسيلي الشائقة «الخبز الملون»، تُخبر بيتا أباها أنه إذا كان مصرًّا على تزويجها، فلا بد من تجهيزها بجهاز فاخر يشمل المجوهرات والذهب والحرير وما إلى ذلك. كما تشترط عليه أن يعطيها الطحين والسكر وماء الورد. بعد ذلك، تُعَد كعكة على شكل شاب وسيم، فتدب الحياة في عروقه. وتحدث في القصة سلسلة من الأحداث المؤسفة لكنها تنتهي بنهاية سعيدة.

أسرار عائلية

عندما يرث الابن البِكر كل شيء وفقًا لقانون حق البكر في الإرث كله، يخرج الابن الأصغر في مغامرات خطيرة يعود منها بثروة كبيرة بعد أن كان لا يملك أي شيء، كما في حكاية الأخوين جريم «الفتى الذي أراد أن يتعلم كيف يرتعد». باختصار، تعكس الأفكار المحورية لهذا النوع الأدبي أفكار الحياة الواقعية وأمنياتها، مثل النجاح، وتحقيق ما يطمح إليه القلب ويرغب فيه، على الرغم من المخاطر المحدقة بالشخص واحتمالية خسارة كل شيء … وفي حين أن الحظ يلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق، يُعلي هذا الفن من شأن الدهاء، الذي يكون غير أخلاقي في كثير من الأحيان. كما تجسد مواقف الحكاية الخرافية، مشاعر الخوف الشديد، سواء أكانت متكررة أم، حمدًا لله، نادرة الحدوث.

كما تقع دومًا أحداث شنيعة بعيدة عن التصديق. تعرض الحكايات الخرافية مشاهد العنف العائلي، التي تقشعر من هولها الأبدان، مثل الأب الذي يقطع يدَي ابنته كي يحملها الشيطان؛ والابنة التي تتنكر في إهاب أحد الحيوانات كي تختبئ من أبيها الذي يريد الزواج بها. ولا يَسلم الأطفال من تلك الأهوال؛ فقد ترك الأب والأم هانسل وجريتل في الغابة الموحشة ليلقيا حتفهما، لكنهما نجوا بأعجوبة من الساحرة، التي تأكل لحوم البشر. وغير هذا من أهوال. تكمن المشكلة في هذه الأحداث في أن النفس القويمة تنفر منها أشد النفور. لكنها — وبصرف النظر عن تعارضها الشديد مع السواء النفسي — تظهر في الصحف وتتردد أصداؤها، أسبوعًا بعد أسبوع، في النشرات الإخبارية. عندما نسمع عن قضية «دانيال بيلكا» الشهيرة التي تحكي قصة طفل تعرَّض للتجويع والتعذيب على أيدي أبويه دون أن يحرك أحد ساكنًا لمساعدته؛ وعن قضية الفتيات اللاتي خطفهن رجل عادي وحبسهن، على ما يبدو، في إحدى الضواحي العادية في أمريكا؛ وعندما نسمع أيضًا عن النمساوي جوزف فريتزل الذي حبس ابنته في القبو، أربعةً وعشرين عامًا، وأنجب منها سبعة أطفال، حتى انكشفت جريمته في عام ٢٠٠٨؛ ففي ذلك تأكيد على أن الحكايات الخرافية تعكس جوانب الطبيعة البشرية. كما أنها تُنبهنا وتحذرنا من هذه المصائب أو على الأقل تحاول فعلَ ذلك.

التجويع وقتل الأطفال من الأخطار المتكررة في الحكايات الخرافية، ويبتكر الضحايا طرقًا مختلفة للمقاومة، والانتقام من المعتدين، وقلب الوضع الراهن رأسًا على عقب. وتنقل الحبكات رسائل عن المقاومة أو تعطي الأمل في التحرر.

لكن نبرة التحذير في الحكايات الخرافية، التي تعبِّر عمَّا لا يمكن التعبير عنه، وتقرع ناقوس الخطر في الليل، قد خفَّت حدتها في السنوات الأخيرة، حين زاد الوعي بالإساءة للأطفال، وكُشف الغطاء عن قضايا صادمة قاسية، تنطوي على زنا المحارم والاستعباد والاغتصاب، بوسائل أخرى غير الحكايات الخرافية. كانت الحكايات الخرافية قبل ذلك تؤدي دورَ الشاهد الوحيد على مِثل هذه الجرائم، والراوي الذي يُعرِّض بكلامه ولا يُصرِّح، حتى تستطيع الأجيال الصغيرة استيعابها، لكن الآن صار بمقدورهم مشاهدة انكشاف تلك الجرائم على الملأ من خلال وسائل الإعلام. ومع ذلك، لا يبدو أن الإقرار بحصول الإساءة للأطفال وزيادة الوعي بخصوص هذا الأمر، قد حسَّنا من الاستجابة أو أحدثا أي تغيير، وإنما تسبَّبا في انتشار الهلع بشأن سلامة الأطفال. في المقابل، كانت الحكايات الخرافية تحوِّل هذه الأهوال، عَبر وضْعها في إطارٍ زمني ومكاني بعيد عن القارئ، وبهذه الطريقة لا تحذِّر من وجود خطر قريب بشكل واضح وصريح، وإنما تسرِّب تحذيراتها تحت غطاء من الحكايات السحرية.

ولقد استعان المؤرخون الاجتماعيون بالحكايات الخرافية للاستدلال على الظروف المعيشية في الماضي. وفي هذا السياق، كتب المؤرخ الأمريكي يوجين جوزيف ويبر مقالة مهمة بعنوان: «الجنيات والحقائق القاسية: واقعية الحكايات الشعبية» (١٨٩١). كما أكَّد المؤرخ الأمريكي روبرت دارنتون، في أحد فصول كتابة الرائع «مذبحة القطط الكبرى» (١٩٨٤)، أن الإوزة الأم شهدَت الواقعة بنفسها. وترددت أصداء عنوان كتاب ويبر، على سبيل المثال، في دراسة الباحثة الأمريكية ماريا تاتر التي نُشرت بعنوان «الحقائق القاسية حول الحكايات الخرافية للأخوين جريم» (١٩٨٧). وأعدَّ الباحث الأمريكي جاك زيبس تصورًا، يركز على الجانب السياسي وينخرط بشدة في الجانب الثقافي والمادي، للبحث في طرق تفاعل الحقائق التاريخية والآراء الفكرية (القيم المتعلقة بالطبقية والجنس) مع سرديات الحكاية الخرافية. وفي نفس الوقت ساعد نقده الواسع — بداية من كتابه «لا تراهن على الأمير» (١٩٨٦) إلى كتابه الأخير «الصعود المذهل للحكاية الخرافية» (٢٠١٢) — في منح مكانة عظيمة للحكايات الخرافية بوصفها فنًّا من فنون الأدب، وأثار جدلًا حادًّا حول تأثيرها، وإن كانت تضر السامعين والقراء لا سيما الصغار، أم تساهم في تحريرهم. ونجَمَ عن ذلك طرح سؤال من أكثر الأسئلة حساسيةً حول الحكايات الخرافية، وليس السؤال: هل تُدلل الحكايات الخرافية على ما يحدث وتعكسه؟ السؤال هو: هل تتفاعل الحكايات الخرافية مع الواقع وتساهم في تشكيله؟ هل تخاطب المستقبل كما تفعل مع الماضي؟

ميَّز الروائي الفرنسي ميشيل تورنيه (المتأثر بشدة بالحكاية الخرافية) بين ثلاثة مصطلحات فرنسية، الحكاية والحكاية الرمزية والأقصوصة (الأخيرة تعني القصة القصيرة والخبر الصحفي)، بحسب علاقتها بالواقع. تتسم الحكايات الرمزية، كما في إيسوب ومختارات لافونتين، ﺑ «شفافيتها»، أي أنها تعطي دروسًا صريحة في الأخلاق، أما القصص القصيرة فتنقل الحقائق. وكلتاهما تبدد متعة القصص ﺑ «جلائهما القاتل»، أي وضوحهما، بحسب وصف تورنيه. وعلى العكس من ذلك، يدَّعي تورنيه أن الحكايات تتصف ﺑ «شفافية بلورية»، مما يسمح برؤية لمحات من الحقائق دون التصريح عنها، وهُنا يكمن سر جاذبية الحكاية الخرافية وقوتها.

في أعماله الخيالية، كان تورنيه يعيد استحضار الوحوش والغيلان ومن بينها «ذو اللحية الزرقاء»، وهو كائن شرير خرافي، يقدِّم حالة اختبارية جيِّدة لمفهومه عن الحكاية الخرافية، كأداة تبصيرية غير صريحة.

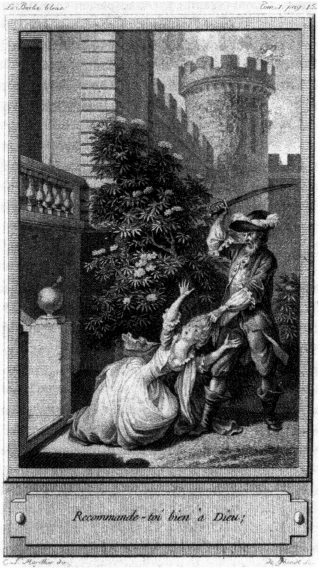

الجرائم الفظيعة: ذو اللحية الزرقاء، القاتل المتسلسل

عندما غادر، جابت المنزلَ طولًا وعرضًا، تَفْحَص كل شيء. وفي النهاية، وصلت إلى الباب المحظور. ونظرت إلى المفتاح، ثم دسَّته في القُفل. لكن ماذا رأت عندما دخلت؟ وجدت حوضًا ضخمًا ملطخًا بالدماء في منتصف الغرفة، حيث قبعت أجساد بشرية، فارقتها الحياة مقطعة الأوصال.

لكن هل «ذو اللحية الزرقاء»، التي كتبها شارل بيرو، حكاية مرعبة مثيرة تنبع عن الخيال أم تضرب بجذورها في الواقع؟ هل يمكن أن يكون لهذه الحكايات الفظيعة أساس من الصحة في التاريخ، في التجارب التي عاشها الرجال والنساء؟

يجسد «ذو اللحية الزرقاء»، في حكايات الأخوين جريم، الشر بشكل أكثر جلاءً نوعًا ما. وينصب التركيز على مخاطر الزواج، لكن البطلة في الحكايات تجمع بين الدهاء والشجاعة، وتتغلب على عريسها الذي كان ينوي قتلها. وتظهر شخصية ذي اللحية الزرقاء في اثنتين من أكثر حكايات الأخوين غموضًا وإثارة، «طائر فيتشر» و«العريس السارق»، وهما من أوائل الحكايات التي جمعها الأخوان جريم.

يظهر رجل ثري، ويطلب الزواج بابنة الطحان الجميلة. لكنها لا تشعر بالارتياح تجاهه، وبينما تشق طريقها إلى بيته، في أعماق غابة مظلمة، تزداد وساوسها أكثر فأكثر. ويغرد طائر ودود محذرًا:

لكنها مع ذلك تدخل، وتجد جميع الغرف فارغة إلا القبو، حيث تلتقي بامرأة عجوز ضعيفة تصيح محذرة إيَّاها: «عقد القران الذي ستحتفلين به هو قرانكِ على الموت.»

وعندما يعود خطيبها مع عصابته، تجدهم يقتادون فتاةً أخرى عنوة؛ وتشاهدهم من مخبئها وهم يجبرونها على شُربِ:

ثلاث كئوس ممتلئة، يحتوي أحدها على سائل أبيض، وآخر أحمر، وثالث أصفر، فينشطر قلبها إلى نصفين. بعد ذلك، ينزع السارقون ثيابها الثمينة، ويطرحونها على المائدة، ويبدئون في تقطيع جسدها الجميل ورشِّه بالملح.

وبينما يقطعون إحدى أصابعها، الذي تضع فيه خاتمًا ذهبيًّا، يحلِّق الإصبع عاليًا في الجو ويسقط في حجر البطلة. تلوذ البطلة بالفرار؛ وفي خاتمة سعيدة مثالية، تحكي للضيوف في حفل زفافها، عن كابوس مرعب رأته في منامها، وتسرد على أسماعهم التفاصيل المروِّعة التي شاهدتها. وعندما تصل إلى النهاية، تهدي لعريسها الإصبع المقطوعة. حينها، يدرك أنه قد انكشف أمره ويحاول الهرب. لكن الضيوف يقبضون عليه ويسلمونه للعدالة؛ ويُحكَم عليه وعلى عصابته بالموت شنقًا عقابًا لهم على جرائمهم الشنيعة.

تنقل الحكاية المريعة، تحت مشاهدها القوطية، طبقات مختلفة متعددة للحقيقة التاريخية. فهي تكشف عن جوانب كثيرة لمنظومة الزواج في أوروبا في الماضي، وتعبِّر عن روح المقاومة للأعراف التقليدية، وفي أثناء ذلك تنقل مشاعر الخوف عند الفتاة التي ترحل بعيدًا عن بيت أهلها لتعيش في بيت زوجها؛ ولا تعلِّق على سطوة المال ولا جاذبيته؛ إذ تعتبر هذا من الأمور البديهية، وتلفت الانتباه إلى أن الفتاة لا تتمتع بحرية الاختيار في مسألة زواجها. وتحمل صورة العصابة التي تأكل لحوم البشر مبالغةً كبيرة مقارنةً بالجرائم المتسلسلة في حكاية بيرو «ذو اللحية الزرقاء»، لكن الحكاية من خلال جمع الأدلة على جرائم الزوج المستقبلي، تدعم بقوةٍ منح حرية الاختيار للعروس.

وفي حكاية أخرى لذي اللحية الزرقاء — «طائر فيتشر» للأخوين جريم — يكون القاتل عرَّافًا أو في بعض الترجمات ساحرًا شريرًا؛ كما يضم الكاتب الإيطالي في حكايته رواية مشابهة، وهي «الأنف الفضية»؛ وفي كلا النصين، تتجلى البطولة في شخصيات نسائية تتمتع بقوة الإرادة، ورجاحة العقل، وغريزة بقاء قوية. إن مقاومة هؤلاء البطلات للطغيان تُعَد درسًا بليغًا، جديرًا بأن يطرح في ساحات المدارس، ليحث الشباب على التصدي لمحاولات الهيمنة، سواء أتت من رجال مسنين أم نساء ذوات نفوذ.

ولقد فتَّش المؤرخون عن روابط خفية تتجاوز مجرد التشابه في المواقف، باحثين عن خيوط تربط بين الوقائع الحقيقية والشخصيات التاريخية وبين انعكاساتها في مرآة الحكايات الخرافية. ووجدوا أن حكايتَين من أشهر الحكايات — «ذو اللحية الزرقاء» و«بياض الثلج» — تتعلقان بشخصيتَين حقيقيتَين أحدثتا اضطرابات كبيرة في حياتهما الشخصية وعلى مستوى المجتمع ككلٍّ.

على سبيل الخصوص، وُجدت ثمة علاقة بين ذي اللحية الزرقاء وجيلز دي ريز، قائد مدينة بروتاني الفرنسية، الذي انضم إلى صف جان دارك في حرب المائة عام، وحُكم عليه بالإعدام شنقًا لممارسته للسحر الأسود ولطقوس التعذيب الشيطانية — فقد قتل عشرات وربما المئات من الأطفال في قلعته في طقوس شعائرية (لكنه لم يُحرق لنبالة أصله). وذكره برنارد شو بذلك الاسم في مسرحيته «جان دارك» (١٩٢٣).

لم تكن تهمة الشعوذة غريبة على المجتمع في القرن الخامس عشر، لكن عادةً ما يتعامل المؤرخون المتأخرون معها بعدم تصديقٍ تام، كما في حالة جان دارك. يميل المؤرخون إلى النظر في السياق الذي ولَّد هذه المخاوف الشديدة، من خلال ملاحظة الأدلة والتوترات الاجتماعية والسياسية وربما الشخصية التي يكشف عنها. وخلافًا لما ينص عليه العقل والمنطق، أُدين جيلز دي ريز دون أي تمحيص، بالاستناد إلى الأدلة المُقدمة في محاكمته. ويبدو لي دائمًا أنه من المُستبعد أن يختفي هذا العدد من الأطفال — بين ٨٠ إلى ٢٠٠ — دون أي تفسير على مدار كل تلك السنوات، ودون ترك أي آثار خلفهم، أو احتجاج عائلات الضحايا قبل إدانة جيلز ومحاكمته. وفي هذه المناسبة، تجدر الإشارة إلى الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في باريس، في عام ١٧٥٠، بسبب حوادث اختفاء الأطفال المنتظمة. وحامت الشكوك حول الملك لويس الرابع عشر — أو إحدى بناته — حيث قِيل إنهما يختطفان الأطفال لشرب دمائهم على سبيل التداوي، بناءً على نصيحة بعض أطباء البلاط، لاستعادة الصحة الملكية. ولم يُسجل التاريخ وقوع أي احتجاجات شبيهة في بروتاني، في الوقت الذي اتُّهم فيه جيلز دي ريز بقتل ذلك العدد الكبير من الأطفال، ولهذا السبب وغيره (ورث رئيس النيابة الذي تولى البت في القضية جميع مناصب جيلز وممتلكاته) شكَّك المؤرخون في صحة الجرائم المنسوبة إليه.

وقضية جيلز دي ريز ذات أهمية خاصة؛ لأنها، مِثل انتفاضة سنة ١٧٥٠، تُبيِّن التفاعل المستمر بين الخرافات الموجودة والأحداث التاريخية. وهناك إشكالية جلية أخرى، تتعلق بالربط بين جيلز دي ريز وذي اللحية الزرقاء، وهي أنه إذا افترضنا أن جيلز كان سفاحًا، فقد كان يختار ضحاياه من الأطفال؛ ولا تصفه أسطورته بأنه قاتل متسلسل لزوجاته، وإنما تُشبِّهه بشخصية الغول الكلاسيكية في الحكاية الخرافية، الذي يتغذى في منتصف الليل على طفل أو طفلَين، حتى يتغلب عليه بطل شابٌّ بدهائه.

كما استنهضت حكاية «بياض الثلج» الهمم للبحث في أصلها التاريخي: وفي عام ١٩٩٤، اقترح الباحث الألماني إكارد صاندر وجود ترابط بين بياض الثلج ومارجريت فون فالديك (المولودة في عام ١٥٥٣)، التي ربما قد تكون تسممت في مكيدة نصبها لها بعض الأقارب في العائلة الملكية. ونشأت مارجريت في بلدة (فلينون)، كان يذهب فيها الأطفال إلى مناجم النحاس، وهُناك — بحسب صاندر — حدث لهم تأخر في النمو، وسخر منهم الآخرون ولقبوهم بالأقزام المساكين.

إن ادعاءات المؤرخين بشأن الوصول إلى أصل ذي اللحية الزرقاء أو الكشف عن شخصية بياض الثلج الحقيقية الأصلية، تعكس تعطشهم لسلسلة أنساب ثابتة لا يعتريها التغير على مدار السنين، وهو شيء لا يمكن تحقيقه. وحكاية بياض الثلج يُوجد مثلها في التاريخ وفي الحكايات الخرافية الأخرى؛ إذ تجسد الديناميكيات الأساسية للحياة العائلية، على مدار فترات طويلة، لسوء الحظ. نراها في غضب فينوس على سايكي، بعدما وقع ابنها كيوبيد في حبها في «الحمار الذهبي». كما نشهد أصداءها في الصراع الدرامي في مسرحية شكسبير «سيمبلين»، حين تُدبر الملكة — زوجة الأب — مكايد للخلاص من ابنة زوجها البطلة إيموجين. في مُستهل كلامها في المسرحية، تُلمِّح الملكة ﻟ «التشنيع على معظم زوجات الأب» (الفصل الأول، المشهد الأول، السطر ٨٥)، ثم أسرعت تُطَمئن إيموجين أنها لن تفعل معها مثلما تقول تلك الصورة النمطية. لكنها، بالطبع، تحاول تسميمها. وفي حكاية «بريكليس»، تأمر ملكة شريرة أخرى بقتل مارينا لأنها تفوق ابنتها مهارةً. كان شكسبير على علم بهذه المكائد من مصادره التاريخية؛ إذ كانت التوترات العائلية أمرًا شائعًا لا سيما في بداية العصور الوسطى، عندما كانت النساء تتقلد مناصب في السلطة، لكن التهديدات كانت تحدق بهن دائمًا، وسرعان ما يجردهن منافسون من مناصبهن. على غرار حكاية «ذو اللحية الزرقاء»، لا تُسجل «بياض الثلج» جريمة شنيعة بعينها، لكنها مِثل الشاهد الحي على صراع بنيوي سائد في المجتمع، على المستوى السياسي والاجتماعي والشخصي، يفضي إلى الكثير والكثير من حوادث العنف المشابهة.

تُخلط العناصر في قِدر الحكاية. ومن حين لآخر يجد نبأ قصير أو خبر صحفي أو قصة حقيقية الطريقَ إلى الحساء مباشرةً؛ على سبيل المثال، تدمج «ألف ليلة وليلة» أحداثًا متعددةً من السجلات التاريخية وتحوِّلها إلى حكاية رومانسية خرافية. تروي حكاية الخليفة المتوكل (الخليفة العاشر المتوفى في سنة ٨٦١) وجاريته العزيزة محبوبة، أنه بعد انفصالهما بفترة طويلة يحلم بها وبتصالحهما؛ وبُعيد استيقاظه من نومه، يحمل إليه عبدٌ رسالة سرية؛ فيتسلل المتوكل إلى الحرملك ويجد محبوبة تغني؛ وتصف القصيدة — التي كانت من تأليفها — أنه جاء إليها في منامها ليصالحها.

أن يرى شخصان حُلمًا واحدًا من السمات السحرية المميزة ﻟ «ألف ليلة وليلة»، وبعد ذلك، يتصالح الحبيبان، ثم يُقتل الخليفة. في الحكاية، تذبل محبوبة من شدة حزنها على الخليفة وتفارق الحياة لتبقى للأبد رمزًا للوفاء في الحب. (في السجلات التاريخية، نُقلت محبوبة إلى الخليفة التالي، لكنها رفضت تسليته، فأُلقي بها في السجن وانقضتْ أخبارها.)

وقد علَّق أندريه مِيكل، المترجم والمحرر ﻟ «ألف ليلة وليلة»، أن حكاية الخليفة المتوكل ومحبوبة تكشف بجلاء ذلك التلاحم بين الوقائع التاريخية والأحداث الخيالية في هذا النوع من الأدب، لكن يكمن تفردها في أنها تُظهر الشخصيات التاريخية الحقيقية باسمها، والملاحم مثل «نشيد رولاند»، أو السير الذاتية الخيالية مثل «رواية الإسكندر الأكبر» تفعل ذلك بطبيعة الحال، لكن من سمات الحكايات الخرافية أنها تسلط الضوء على الأشخاص العاديين لا المشهورين.

استعرضت الباحثة الفرنسية كاثرين فالي فالنتن كيف امتزجت قصة وحش جيفودان — النسخة الفرنسية من وحش دراتمور — مع الأساطير الأخرى، في إعادة سرد حكاية «ذات الرداء الأحمر» في أحد أقاليم فرنسا. كان وحش جيفودان كائنًا مفترسًا أو ذئبًا ضخمًا بحسب الأخبار المتواترة، وأوعز أسقف البلدة ظهوره إلى سوء أخلاقيات السكان قائلًا إنه لتحذير مباشر من الرب على فجورهم، بهدف ردِّ الهوجونوتيين السابقين إلى الإيمان القويم، والراعيات القرويات للحشمة والآداب القويمة التي تنص عليها مبادئ المسيحية: وعلا صوته بالوعيد: «ألا يجدر بهذا الجسد الوثني الظالم — الذي هو أداة الشيطان لإغواء وجرِّ الأرواح الأخرى للخطيئة — أن يُسلَّمَ للأنياب القاتلة للوحش المفترس حتى يمزقه إربًا؟»

في بعض الأحيان، تقصر عملية التحول عن القيام بدورها، ويظل الخبر كما هو، فلا ينجح في التبلور في صورة حكاية خرافية. على سبيل المثال، ضمَّ الأخوان جريم حدثًا وحشيًّا لحكاية اسمها «الجزاران العابثان»:

يُحكى أن أبًا ذبح خنزيرًا، وبينما كان يفعل ذلك رآه طفلاه الصغيران. وبعد الظهر، عندما شرع الطفلان في اللعب، قال أحدهما للآخر: «لتكنْ أنتَ الخنزير الصغير، وأنا الجزار.» وتناول سكينًا لامعًا، وقطع عنق أخيه الصغير.

كان الأخوان جريم قد وجدا القصة في إحدى صحف برلين، بقلم المحرر الكاتب الرومانسي هاينريش فون كلايست؛ ولذا ليست حكاية شعبية موثوقة، وإنما خرافة سطَّرها كتَّاب الحضر؛ كما أن لها نظائر في التقاليد الشفهية للثقافات الأخرى، لكن تفاصيلها المتوحشة أصابت القراء الأوائل ﻟ «حكايات الأطفال والبيوت» بالصدمة والرعب، وتعرَّض الأخوان جريم للضغوطات لحذفها. وفعل الأخوان ذلك في النسخ اللاحقة من مجموعتهما القصصية. لكن فِلهم احتج بأن القصة تُعلم الأطفال ضرورة التمييز بين الهزل والجد. ورأى أن الحِكم المبثوثة في ثنايا الحكايات لها هدفان، وهما التحذير والتعزية.

روابط مشتركة

إجمالًا، لا تحمل الوقائع التاريخية التي يمكن استخراجها من الحكايات الخرافية ذكرى لحوادث مروعة متطرفة، ولا أحداث مأساوية محددة، ولا شخصيات مشهورة، لكنها تضع في قالب درامي الظروفَ المعيشية العادية، والمعاناة اليومية، والحاجات، والرغبات — والأخطار، لا سيما الموت المبكر. وبدلًا من البحث عن شخصية شرسة بعينها خلف شخصية من شخصيات الحكايات الخرافية، أو البحث عن حادثة خاصة، فإن النظر إلى القصص الخرافية باعتبارها استجابات للتجربة الإنسانية النمطية يفضي إلى نتائج أكثر نفعًا. وتلمس حكاية «ذو اللحية الزرقاء» المخاوف الشديدة المتعلقة بالطبيعة الجنسية عند الذكور في الأحوال الطبيعية والمتطرفة، وحقوق الأزواج، وحقوق الزوجات، وأهمية المال (فشخصية ذي اللحية الزرقاء في غاية الثراء)، والغربيين والشرقيين، وخطيئة الفضول وميل النساء لهذه السمة السيئة. وقد تشير وفاة زوجات ذي اللحية الزرقاء، واحدة تلو الأخرى، إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء المخاض في السجلات التاريخية.

كما أنه من الأهمية بمكانٍ استيعاب أن الحركة بين الحكاية الخرافية والواقع لا تسير في اتجاه واحد، فتقتبس الحكاية الخرافية ألوانها من الحياة الواقعية فحسب. فالحياة الواقعية تُفهَم في ضوء القصص أيضًا. لقد كان العنف الباريسي فيما قبل الثروة الفرنسية مُشربًا بالخوف السائد في الحكاية الخرافية عن الغيلان التي تلتهم الأطفال، والذي يأتي مباشرة من صفحات حكاية «جاك ونبتة الفاصوليا»، أو «عقلة الإصبع»، أو، إن جاز القول، من الخيال الجمعي.

والخيال غالبًا أشد سحرًا من الحقيقة؛ فشخصية جيلز دي ريز كعريس متوحش خرافي لها جاذبية أكثر من كونها مجرد ضحية للطموحات الإقطاعية والكنسية في فرنسا في العصور الوسطى.

من ناحية يتداخل كابوس «ذو اللحية الزرقاء» مع القصص المرعبة التي تنشرها المطبوعات الرخيصة ومجلات الفضائح عن القاتل المتسلسل جاك السفاح، وأحداث متطرفة بعينها. ولكن، من ناحية أخرى، يرمز العريس القاتل وحضوره المستمر في الحكايات إلى مشاعر الخوف الشديدة التي يتشاركها الناس. كما أن التلذذ عند مشاهدة العنف له بُعْد أخلاقي أيضًا، وإلا فما المتعة التي يحصل عليها القارئ (والكاتب) من الغرفة الدموية؟

ويبدو أن حكاية «ذو اللحية الزرقاء» و«الجميلة والوحش» وكثيرًا غيرها من الحكايات الخرافية المشتملة على أزواج متوحشين، تسلط الضوء على الشخصية الشريرة التي تمثل الشخصية الذكورية الرئيسية. لكنها تشتبك مع العروس وتبحث في رغبات الأنثى بنفس قدر اشتباكها مع دوافع الذكر. ويعكس الحضور الأبدي لشخصية «ذو اللحية الزرقاء» في الأدب وغير ذلك من وسائل الإعلام اختلافًا حادًّا بين الكتاب الذكور والإناث؛ فالكتَّاب الذكور يرون أنفسهم في دور «ذو اللحية الزرقاء» فيبحثون داخل ذواتهم أو يتقبلونها برضًا تام، في حين تثير شخصية «ذو اللحية الزرقاء» — في كثير من الأحيان — في الكاتبات الإناث مشاعر متناقضة من حيث الغريزة الجنسية للذكور، فتُكون مثل التحدي الذي يعملن على مواجهته بشتى الصور. إن مشاعر الإعجاب والنفور التي تثيرها شخصيات الأزواج المتوحشين في النساء، تحوِّل مِثْل هذه القصص إلى رحلات استكشافية داخل الغريزة الجنسية للإناث، وأصبحت هذه السمة من أكثر سمات الجذب القوية لذلك النوع من الفن بأكمله. تُجسد شخصية «ذو اللحية الزرقاء» الخصم الذكر الرئيسي في الحروب ما بين الجنسين — عدو، سادي، مُغتصب — ويُمكن أن يكون ذا جاذبية لا تُقاوم أيضًا.

أصبح منزل «ذو اللحية الزرقاء» وقلعته وغرفته المحظورة مرادفات للمعرفة المحرَّمة: عندما تقع عينا بطلة رواية أنجيلا كارتر ﻟ «ذو اللحية الزرقاء»، على المكان الذي تُقاد إليه، تقول:

آه! قلعته، منعزلة غامضة مثل منازل الجنيات، ذات أبراج محاطة بهالة زرقاء ضبابية وفناء وبوَّابة ذات قضبان مُسنَّنة، تقع أمام البحر مباشرةً، وتحلق حول سندراتها طيور بحرية، وتُطل نوافذها على مياه المحيط الخضراء الأرجوانية التي سرعان ما تنحسر بحركة الجزر، وتنقطع عن اليابسة نصف اليوم عندما يعلو المد … تلك القلعة، في مكانها لا هي بجزء من اليابسة ولا الماء، غامضة برمائية، تخالف ماهية الأرض والأمواج، حزينة مثل حورية بحر، تجثم على صخرتها وتنتظر، إلى ما لا نهاية، حبيبًا غرِق في الماء في الأفق البعيد، منذ وقت طويل مضى. ذلك المكان الجميل، الحزين، كحورية البحر!

وتخفي القلعة المسحورة غرفة تعذيب.

تتذوق العروس المسرَّات الجنسية لأول مرة مع ذي اللحية الزرقاء في رواية كارتر، لكن في تطور مفاجئ حماسي جدير بالثناء، في نهاية القصة، تنقذها أمها البارعة في التصويب:

لن ترى منظرًا جامحًا مثل منظر أمي، بقبعتها التي طيَّرتها الرياح وقذفتها في البحر، حتى أصبح شعرها الأبيض حول وجهها مثل لبدة الأسد، وجوربها الطويل الأسود الذي انكشف حتى فخذها، وتنورتها المُجتمعة حول خصرها، إحدى يديها تمسك بزمام الفرس المستنفر على قائمتَيه الخلفيتَين، والأخرى تقبض على مسدس الخدمة الخاص بأبي …

وهي ترسم هذه الصورة، كان في مخيلة كارتر، الطاقم المسحور لسفينة «كاتي سارك» ومثيلاتها، في تراث سكان المرتفعات، الذي روته لها جدتها التي كانت من سكان المنطقة.

وتهزم البطلة، في الفيلم الفني ذي الميزانية المحدودة «ذو اللحية الزرقاء» (٢٠٠٩)، للمخرجة السينمائية الفرنسية كاثرين بِرِيَّا، زوجها الثري البدين الولهان؛ وتستحضر هذه المعالجة غير التقليدية، من جانب المُخْرِجة التي تعرضت للنقد بسبب أعمالها الإباحية — عن قصد — قصص الأطفال المُجسَّمة من ناحية التصميم والسرد، وتنتهي بلوحة العروس وهي تتأمل رأس «ذو اللحية الزرقاء» على صحن، في مشهد شبيه بالأميرة سالومي وهي تحمل رأس يوحنا المعمدان.

وأفلت من هذا الانتقام بطل رواية «خمسون درجة من الرمادي»، السادية المازوخية، للكاتبة إي إل جيمس؛ في هذه الحالة، تفضِّل المؤلفة أن تترك «ذو اللحية الزرقاء» يصل إلى مبتغاه.

في القرن الحادي والعشرين، تنقل القوى الديناميكية لغرفة النوم، منظورًا مختلفًا عن المخاطر، التي تواجهها شابة بسبب الجنس.

التفاؤل البطولي

كما أشار بنجامين، تكثر رواية القصص حول النول، وعند عجلة الغزل، وفي حظيرة فرك الصوف، وداخل المطبخ أثناء القيام بالمهام المملة المتكررة؛ مثل تقشير الفاصوليا استعدادًا لتخزينها، وفرز حبوب القطاني لتعبئتها بالأكياس والزجاجات وحفظها. كانت الحكايات تُروى لتخفيف وطأة العمل القاسي وساعات الكدح التي لا تنتهي — وكانت تتناقلها الأجيال — بصوت حكيم، يمتلئ بالضحكات المعاندة للوضع القاسي، ويفيض بالأمل في تحقيق العدالة.

ولهذا السبب، وَجد قراء كثيرون فيها «حكايات رمزية مُعزية» لمعاناة البسطاء، والبرهان على روح التحرر التي يتحلى بها المقهورون في واقعهم. ولهذا ينجذب المثاليون والإصلاحيون ومدعو النبوة والطوباويون بشكل خاص لهذا النوع من الأدب، ومن الجدير بالملاحظة كيف استعار كتَّاب كثيرون تقاليد الحكايات الخرافية للنضال من أجل الإصلاحات الاجتماعية: بعضهم، مثل تشارلز كينجسلي وكريستينا روسيتي وكليف ستيبلز لويس، كانوا مسيحيين ورعين؛ وآخرون، من جون راسكن إلى ليمان فرانك بوم، ومن أنطونيو جرامشي إلى أورسولا لي جوين، تخيلوا مجتمعات بديلة تسير وفق مبادئ الاشتراكية. وينسجم التزام جي كي رولينج السياسي بقضية الأم العازبة، على سبيل المثال، ومشاعرها القوية المناصرة للمساواة، مع الأسلاف في عالم الحكايات الخرافية المُوسَّع.

وتنبع النهاية السعيدة، التي هي من السمات المميِّزة للحكايات الخرافية، من علاقة الحكايات الخرافية بالواقع. نجد الحكايات تسلط تركيزها على بؤس الأشخاص العاديين وأسبابه. لكن الكتاب — ورواة القصص — يتناولون موضوعاتهم بحِرَفِيَّة، وغالبًا ما يكون التعبير عن التجربة من خلال الاستعارة والخيال أكثر جاذبية وسحرًا من التعبير عنها صراحةً. وقد كتب كليف ستيبلز لويس في عنوان إحدى مقالاته: «في بعض الأحيان، قد تقول القصص الخرافية على أفضل ما يكون ما يلزم قوله.»

وحتى كاتب حالم (ومتميز) — مثل الشاعر الرومانسي الألماني نوفاليس — عرَّف ذلك الشكل من الأدب بمحاولة العثور على مخرَج: «لا بد أن تكون الحكاية الخرافية الحقيقية أيضًا سردًا تنبُّئيًّا للأحداث — سردًا مثاليًّا — سردًا ضروريًّا لا محالة. يتسم كاتب الحكايات الخرافية الحقيقي بقدرته على رؤية المستقبل.»

تُواجه القصص حقائق الواقع القاسية وتَعِد القرَّاء بالخلاص. وهذا المزيج، من القسوة الصادقة والأمل المرجو، هو ما ساهم في استمرارها. إذا تخيَّلنا الأدب مكانًا نذهب إليه، بحسب تعبير الشاعر الأمريكي شيموس هيني، ﻟ «تهذيب أنفسنا من الداخل»، فستكون الحكايات الخرافية جزءًا أساسيًّا فيه. وإذا كان الأدب يخلق «تجربة، مثل المعرفة الاستباقية بأشياء معينة تبدو مألوفة كأننا نتذكرها»، فإن الحكايات الخرافية تقدم لنا صورًا غامضةً مرعبةً عن الاحتمالات الممكنة، والأهوال المُفزعة جدًّا التي قد تأتي بها الحياة. لكن عادةً ما تتخيل القصص أساليب لعكس الوضع، أو على الأقل الانتقام ممن أحدثوا المعاناة، ولقلب النظام الموجود رأسًا على عقب، إلى جانب تحدي المسار الطبيعي للأحداث؛ كما تحلم بالثأر وترسم سيناريوهات بديلة. إنها رسائل أمل تنبثق من مواقف صعبة لكنها شائعة.