الفصل الثاني عشر

مشاعر جيراننا في البرية

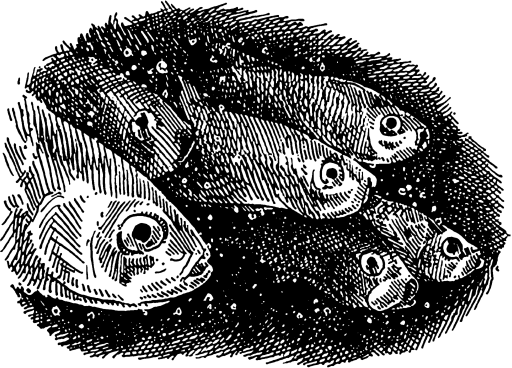

في بعض الأحيان تضع أنثى الضفدع الحرجي بيضها في بركة

مياه صغيرة. وهو اختيار قد يُصيب أو يخيب: فمن جانب،

يقلُّ عدد الحيوانات المفترسة في برك المياه الصغيرة

مقارنة ببرك المياه الكبيرة مثلًا؛ فلا توجَد فيها يرقات

يعسوب مفترسة أو ضفادع ثور جائعة، وهذا يمنح نسلها فرصة

أفضل للبقاء. ومن جانب آخر، هذا مرهون بعدم جفاف البركة

قبل أن تصير الشراغف ضفادع. إذا حدث ذلك، فسوف يموت

نسلها كله. هذا ما سيحدث قريبًا لهذه الشراغف التي ظللتُ

أمرُّ بها عدة أيام متتالية، وأراها تتلوَّى مثل نُطَف

عديدة في بركة صغيرة بجانب الحديقة تتضاءل يومًا بعد

يوم.

وجدتُ علبة زبادي فارغة في سلَّة مهملات فغرفتُ فيها

بعضها. على مقربة كانت هناك قناة تصريف تصبُّ في جدول.

أطلقتُها فيها، وعدت إلى البركة، وأخذت المزيد، وظللتُ

أُكرِّر ذلك ساعة تقريبًا حتى نقلت كل الشراغف. هكذا بعد

أن كانت عدة مئات من الشراغف محكومًا عليها بأن تحترق في

الشمس، أصبحت لدَيها فرصة في الحياة. أشعرني ذلك

بالرضا.

لكن هل تفكيري هذا ساذج؟ سيموت العديد من تلك الشراغف

قريبًا على أي حال. بسبب نقص الغذاء أو الإصابة

بالطُّفيليات أو الافتراس. وحتى في أفضل الظروف، لا يصِل

إلى مرحلة البلوغ إلا قلة من الشراغف. من هذا المنظور،

فإني لم أفعل سوى أني غيرتُ مصيرها من الموت المؤكد إلى

موتٍ شِبه مؤكد، مؤجل لفترة وجيزة. وحتى الشراغف التي

تنجو رغم تلك الصعاب، سينتهي بها المطاف في مَعِدة حيوان

آخر إذا حالفها الحظ؛ وبديل ذلك هو الموت البطيء بسبب

الإصابة أو المرض.

لذا ربما كان ينبغي لي أن أشعر بالأسى حين نقلتُ تلك

الشراغف إلى القناة التي ستسبح فيها إلى عالَم مليء

بالمعاناة. لكن إذا كان هذا كل ما أفكر فيه، فستبدو لي

الطبيعة برمَّتها مكانًا مريعًا. بدلًا من ذلك، يُمكنني

أن أركز أفكاري على ازدهار الشراغف التي ستصمد؛ يُمكنني

أن أجد السلوى في الثراء والوفرة التي ستتسبَّب فيها

دورات الحياة هذه. لكن يسهل قول ذلك حينما لا أكون أنا

الفريسة.

على الأرجح تجول تلك الخواطر في أذهاننا جميعًا

تقريبًا في مرحلةٍ ما، لكن يجد كلٌّ منا طريقة للتصالح

معها. البعض يجد عزاءه في نَسْبِ كل ذلك إلى خطة إلهية؛

وهذا أحد الأسباب التي جعلت نظرية داروين للتطوُّر

مُزعجة للغاية في بداية ظهورها؛

1 إذ تشير إلى أن النظام الطبيعي يسوده القسوة

الوحشية والمُعاناة التي لا تنتهي، والتي لا يُخفف من

وطأتها عناية إله. اعتبرت العديد من ثقافات ما قبل

الاستعمار الحيوانات أفرادًا، وكذلك تجسيدات لكيانٍ

واحد، واعتقدت أن روح الحيوان يمكن أن تبقى بعد فناء

جسده الدنيوي. ينسب بعض الناس القسوة، بل حتى الشر، إلى

الحيوانات المفترسة، وهذا يمنحهم على الأقل راحة اليقين

الأخلاقي.

ساعد ظهور أخلاقيات التعامُل مع البيئة خلال القرن

العشرين على إنقاذ سمعة الحيوانات المفترسة؛ كتب ألدو

ليوبولد عن مربي ماشية أعدم الذئاب من مزرعته: «لم

يتعلَّم أن يُفكر مثل جبل.»

2 لاحقًا، وصف الفيلسوف البيئي هولمز رولستون

الافتراس بأنه «خير مؤسِف»،

3 مأساوي ولكنه ضروري. وعلى هذا الرأي استقر

معظم المُهتمين بالطبيعة. الحيوانات المفترسة لا تقصد أن

تتصرَّف بشر؛ ففرائسها تغيب عن وعيِها بسرعة؛ والافتراس

يُعَد جزءًا أساسيًّا من الطبيعة مثل الأمراض والمجاعات.

يمكن للمرء أيضًا أن يتكهَّن أن الإنكار العلمي للذكاء

الحيواني كان بمثابة مصدرٍ غير مباشر للراحة؛ فلا حاجة

للمرء لأن يحزن على آلات.

لكن ظهور فلسفة حقوق الحيوان الحديثة وما صاحبها من

تقديرٍ علمي أعمق لعقول الحيوانات، أعاد الانتباه إلى

مسألة مُعاناة الحيوانات. فالتفكير في أن آلام حيوان

تُشبه آلامَنا، وأن موته هو نهاية خبرة حياتية ثمينة

فريدة، يجعل من الصعب علينا أن نتجاهل البؤس والموت

باعتبارهما ضرورة حتمية. فنحن قطعًا لا نتَّخذ هذا

الموقف المُتحفظ عندما يتعلق الأمر بأقراننا من البشر أو

بالحيوانات التي صرنا نُحبها. بل إن بعض الفلاسفة

تساءلوا عما إذا كان بيدنا أن نفعل شيئًا حيال معاناة

المخلوقات البرية؛ أو على الأقل فهمها بشكل أفضل.

يعمل أولئك الفلاسفة في مجال بيولوجيا الرفاه، وهو

مصطلح صاغَه الخبير الاقتصادي والفيلسوف يو كوانج أونج

عام ١٩٩٥. ساهم أونج أيضًا في وضع الأساس الفكري لحركة

الإيثار الفعال،

4 وهي حركة اجتماعية مُكرَّسة لاستخدام الأدلة

والمنطق لتحديد أكثر التدخُّلات الخيرية فاعلية، وقد

عرَّف بيولوجيا الرفاه بأنها «دراسة الكائنات الحية

وبيئتها فيما يتعلق برفاهها (والرفاه يُعرف بأنه صافي

السعادة، أو المتعة ناقص المُعاناة).»

5

كانت تلك الورقة الأصلية عملًا أوليًّا. إذ كان علم

رفاه الحيوان لا يزال في مهدِه، ولم تتضمَّن حسابات أونج

إلا القليل من الاعتبارات البيئية. ومطالعتها الآن تُشبه

نوعًا ما التأمُّل في جهاز كمبيوتر مركزي من السبعينيات:

إذ ترى بوضوح أنه إنجاز تقني هائل، ولكنه محدود بشكلٍ

هزلي أيضًا. خلصت حسابات أونج إلى أنه إجمالًا، يفوق

مقدار المُعاناة في عالم الحيوان مقدار المُتعة؛ وهو

استنتاج أعاد النظر فيه في ورقة بحثية نُشرت عام ٢٠١٩

شارك في تأليفها مع طالب دكتوراه وجد خطأً في نموذجه

الأصلي.

6 كتبا: «في الواقع، لا يقدم النموذج إجابة

واضحة لسؤال ما إذا كانت المعاناة أو المتعة هي السائدة

في الطبيعة.» ذلك التفاوت الهائل في التقديرات يُبين إلى

أي مدًى تُعَد غير أكيدة، لكنها تظلُّ إنجازات مهمة.

وبغضِّ النظر عن جوانب النقص التي شابت استنتاجات أونج،

فقد حاول بها على الأقل سدَّ فجوةٍ في المعرفة البشرية

يتبيَّن لك أنها هائلة إذا ما تريثت وتأمَّلتها.

إذا أردت أن تفهم كيف لمشروع قطع أشجار أو لتغيُّر في

هطول الأمطار أن يؤثر على غابة مُعينة، فيمكن للعلماء

التنبؤ بالتأثيرات بطرُق لا حصر لها. باستخدام نماذج

الكمبيوتر، يمكنهم إنشاء تقارير دقيقة تُفصِّل التحولات

المُتوقعة في الغطاء النباتي وتكوين الأنواع وما إلى ذلك

من مقاييس بيئية. غير أنك إذا أردتَ أن تعرف ما يَعنيه

كل ذلك بالنسبة إلى التجربة المعيشية اليومية لسكان

الغابة — أي إجمالًا، ما إذا كان هطول الأمطار سيجعل

البوم أسعد، أو كيف سيؤثر مشروع قطع الأشجار هذا على

نسبة المُتعة ويؤدي إلى الانزعاج في حياة الطيور المغردة

— فلا توجَد نماذج تُخبرك بذلك.

محاولة فهم الحيوانات البرية على هذا النحو هي امتداد

طبيعي لحقيقة أن الحيوانات لديها خبرة ذاتية للحياة؛

ومِن ثَم فإن تلك المحاولة لها آثار عميقة على كيفية

فهمنا للطبيعة. هل تسود المُعاناة حقًّا، وتُلقي بظلالها

على عالم البرية بأكمله؟ إلى جانب هذا السؤال، قد

يُساعدنا الفهم الأدق للتفاعُلات البيئية وعقول

الحيوانات التي بداخلها على فَهمٍ أفضل لكيفية عمل النظم

البيئية؛ وحتى كيفية جعلها أماكن أسعد للجميع.

•••

إذَن هل من الإنصاف أن نُركز على ازدهار الحياة بدلًا

من مشاقِّها، وعلى تلك الحيوانات التي تبقى بدلًا من

مصير تلك التي تفنى؟ يقول أوسكار هورتا، وهو أحد

الفلاسفة البارزين الذين يدرسون قضية رفاه الحيوانات

البرية: «أعتقد أن هذا سبيل لاختيار غضِّ الطرف عن

المعاناة. لكن الإشاحة ببصرنا عنها لا يجعلها أقل

واقعية.»

قبل أن يتَّجه هورتا إلى الفلسفة، درس الاقتصاد.

أخبرني أن كتاب بيتر سينجر الكلاسيكي «تحرير الحيوان» هو

ما دفعه إلى تغيير مساره؛ فقد كان هورتا بالفعل

مُتعاطفًا مع الحيوانات، وقد ترجم سينجر تعاطُفه معها

إلى أُطُر فكرية صارمة من الاعتبارات الأخلاقية. كان

هورتا معنيًّا في الغالب بالحيوانات المُستخدَمة في

الغذاء والخدمة، لكن أطروحةً أخرى بعنوان «الأخلاق

والعقل والحيوانات» لستيف سابونتزيس، دفعته لأن يوجِّه

تركيزه نحو الحيوانات البرية. كان سابونتزيس من بين

أوائل الفلاسفة الذين درسوا بجديةٍ مسألة هل من المناسب

أن نُساعد الحيوانات البرية المحتاجة، ومتى نتدخل لذلك؟

يقول إنه في بعض الحالات يكون قرار التدخُّل خاطئًا؛ لأن

مضارَّه تفوق نفعه؛ لكنه يرفض أن يَعتبر قرار التدخُّل

خاطئًا مطلقًا بحجة أن المعاناة أمر طبيعي. فالنظام

الطبيعي ليس مثاليًّا بطبيعته.

يرى هورتا أن معظم الناس ينظرون إلى الطبيعة نظرةً

مثالية غير واقعية. فهم يعتقدون أنه بشكلٍ عام، يطغى

الخير على الشر في عالم الحيوانات البرية، بينما في

الواقع هذا تصوُّر رومانسي يتشبَّث به الناس بدلًا من أن

يُواجهوا الحقائق غير المريحة. قال لي: «ما يهم فعلًا هو

أن البرية توجَد بها معاناة، وموت مبكر.» بالطبع قد يحظى

عدد قليل من الحيوانات المُميزة بحياةٍ لائقة إلى حدٍّ

ما؛ ولكن «ثَمة حقيقة أخرى، وهي أن المُعاناة تطغى على

المتعة في حياة بعض الحيوانات.»

حوَّل هورتا تركيزه إلى فهم التوازن بين الخبرات

الإيجابية والسلبية في الطبيعة. أحد الجوانب الأساسية في

ذلك التوازن هو مصير الحيوانات مثل ضفادع الأحراج التي

ساعدتُها؛ الأنواع التي يكون عدد نسلِها كبيرًا، ويموت

أغلبه بسرعة. تُعرَف تقليديًّا في اصطلاح علم الأحياء

باسم الأنواع التي تستخدِم استراتيجية الانتقاء القائم

على مُعدل النمو، وهي ليست الكائنات الجذابة الطويلة

العمر التي ترِد في أذهاننا عندما نُفكر في الطبيعة —

مثل الحيتان والأفيال وغيرها — لكنها تُشكل الغالبية

العظمى من الحياة البرية. استراتيجيتها الإنجابية مثالية

لبقاء أنواعها، ولكنها بالنسبة إلى الأفراد بعيدة كل

البُعد عن المثالية.

تأمَّل نتائج دراسة طويلة الأجل لسحالي الجدران التي

تعيش في مدفن في فرنسا: من بين ٥٧٠ بيضة، لم يفقس ويبقَ

على قيد الحياة بعد العام الأول سوى ١٩٤ سحلية، وبحلول

العام الرابع، الذي تصل فيه إلى البلوغ الجنسي، لم

يتبقَّ على قيد الحياة سوى ١٢ سحلية.

7 الحد الأقصى لعمر سحالي الجدار هو عقد، لكن

الموت المبكر هو مصيرها المعتاد؛ وسحالي الجدار تُعَد

مُقتصدة في نسلِها مقارنة بسمك القد الأطلنطي، الذي

يُعَد نوعًا نموذجيًّا في حسابات هورتا، والذي تضع إناثه

عدة ملايين من البيض لا يصِل منه إلى مرحلة البلوغ إلا

سمكة واحدة. يقول هورتا إنه بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد

ذوي الأعمار البالغة القِصَر، فإن نسبة المعاناة في

حياتهم تكون هائلة. فهم لا يعيشون طويلًا بما يكفي لأن

يُراكموا خبرات جيدة توازن تلك السيئة.

في مقالٍ بعنوان «فضح النظرة المثالية للعمليات

الطبيعية»، كتب هورتا: «الحقيقة هي أن الغالبية العُظمى

من الكائنات ذات الإحساسية التي تخرج إلى الوجود تُضطر

إلى مكابدة هذا المصير.»

8 أما بالنسبة إلى ما يُسمى بالأنواع التي

تستخدِم استراتيجية الانتقاء القائم على القدرة

الاستيعابية، التي تنجب ذرية قليلة يبقى منها عدد كبير

نسبيًّا، فإن الموت المبكر يظلُّ هو المصير المعتاد.

الفروق بين الفئتَين ليست هائلة. ففي مقابل كل سنجابٍ

صغير جميل يبقى على قيد الحياة حتى البلوغ، تموت العديد

من السناجب. قد يحظى الأفراد الذين يعيشون عمرًا طويلًا

بحياةٍ جيدة نسبيًّا؛ لكنهم في مقابل ذلك يواجهون

صعوباتٍ هائلة. إذا لم يكونوا من المفترسات العلوية،

فسيظلون يَحيَون في خوفٍ من الافتراس؛ وسيُعانون من

الأمراض والطُّفيليات، ويتحملون فترات المجاعة

والجفاف.

يرى هورتا أن نسبة المعاناة إجمالًا في عالم الحيوانات

البرية قد تفوق بكثيرٍ نسبة الرفاه. ويُقرُّ بأن

التوثُّق من تلك الفرضية وحساب كيف تختلف النِّسَب

باختلاف الأنواع والظروف يستلزم مزيدًا من

البحث،

9 لكنه واثق من استنتاجه العام. يشاركه

الكثيرون في مجتمع بيولوجيا الرفاه هذا الرأي. وهو رأي

يُثير السؤال الآتي: ماذا يجب أن يفعل الناس حيال

ذلك؟

يرى هورتا وغيره أنه من غير المقبول أن نغضَّ الطرف عن

ذلك بحجة أن المعاناة جزء حتمي من دورات الطبيعة. فلو أن

البشر تعرَّضوا لمستوياتٍ مُماثلة من الحرمان والموت

المبكر، لأثار ذلك هلعنا. كنا سنُطالب بالتغيير. ولم نكن

لنرى أن غايات الطبيعة تُبرر وسائلها.

هذا الواجب الأخلاقي أدى إلى نشأة بعض الأفكار

المتطرفة، وإن كانت تظلُّ افتراضية في أغلبها. يرى هورتا

أن اعتبار فقدان الموئل أمرًا سيئًا جوهريًّا هو مسألة

قابلة للنقاش. إنه أمر فظيع بالنسبة إلى تلك الكائنات

التي تفقد موائلها، لكنه قد يحول دون معاناة الحيوانات

في المُستقبل. كتب الفيلسوف بريان توماسيك: «نظرًا إلى

أن معظم الحيوانات البرية التي تولَد تكون خبرتها سلبية

إجمالًا، يجب تشجيع فقدان موائل الحياة البرية عمومًا

بدلًا من معارضته.»

10 ويرى آخرون أن الناس يجِب أن يمنعوا

الحيوانات البرية من الخروج إلى الوجود، وعندما لا يكون

ذلك مُمكنًا، يجِب أن يُنهوا حياتها بطريقة

إنسانية؛

11 ربما يمكن الاحتفاظ بعدد قليل منها في نظيرٍ

معاصر لسفينة نوح، حيث يمكن درء أسوأ صور المعاناة

عنها.

12

يحتل الافتراس مكانة بارزة في هذه الكتابات. ففي مقال

نُشر بعد وقتٍ قصير من واقعة قتل صياد للأسد المُسن

المُسمى سيسيل في زيمبابوي المُثيرة للجدل عام ٢٠١٥،

كتبت أماندا وويليام ماكاسكيل أن نشطاء حقوق الحيوان يجب

أن يدعموا قتل الحيوانات المُفترسة مثل سيسيل.

13 وكتبوا عن الرجل الذي أطلق النار على الأسد

المحبوب: «قتل والتر بالمر حيوانًا واحدًا، لكنه بذلك

أنقذ عشرات الحيوانات الأخرى.» يشاركهم الفيلسوف كايل

جوهانسن رفضهم للافتراس لكنه يقترح حلًّا بديلًا ألطف:

ربما نتمكن ذات يوم من استخدام الهندسة الوراثية في صُنع

نباتاتٍ توفر قيمةً غذائية كافية للحيوانات المفترسة،

وهو ما سينفي حاجتها إلى الافتراس.

14

يتأمَّل جوهانسن أيضًا إمكانية هندسة الأنواع التي

تستخدِم استراتيجية الانتقاء القائم على مُعدل النمو

وراثيًّا بحيث تُنتج عددًا أقل من النسل.

15 وهذه فرضية نظرية بحتة؛ فحتى لو استطعنا

تخطي العقبات التقنية الهائلة، فإن احتمال حدوث عواقب

كارثية غير مقصودة يجعلها غير ذات جدوى، لكنها تظلُّ

تجربة فكرية مفيدة. وإذا اتضح من تلك التجربة الفكرية أن

تلك الأنواع لا يمكنها الاستمرار دون إنجاب عددٍ كبير من

النسل، فربما يمكن تعديل كيميائها العصبية بحيث تحول دون

شعورها بالألم، حتى لا تكون حياتها البالغة القصر مؤلِمة

للغاية على الأقل.

من باب التوضيح، فإن هذه الأفكار شاذة تمامًا عن الرأي

السائد بين مؤيدي حقوق الحيوان. فتقريبًا جميع من سألتهم

ممَّن يشتغلون في ذلك المجال عن رأيهم في الافتراس

أجابوني بأنه أمر مُحزن ولكنه ضروري. قد يتدَّخلون

لإنقاذ سنجاب في الفناء الخلفي من صقر يُهدده، لكنهم

سيأخذون هذا الصقر أيضًا إلى مستشفًى للحيوانات البرية

إذا وجدوه مصابًا. ربما أبدى العديد من القرَّاء

المُحبِّين للطبيعة رد الفعل التلقائي الذي أثارته لديَّ

تلك الاقتراحات المُتعلقة بهندسة الطبيعة: مزيج من عدم

التصديق والاشمئزاز. فالعالم الذي تُنجب فيه أنواع

تطوَّرت لإنتاج ذريةٍ كثيرة عددًا قليلًا فقط، ويغيب فيه

التنظيم البيئي الذي يوفره الافتراس، هو عالم سيكون

مصيره حتمًا إلى الانهيار التام. فمِن الصعب تخيُّل أن

يحتوي مثل هذا العالم على أي حياةٍ حيوانية على الإطلاق،

أو غطاء نباتي أعقد من الأشنات والطحالب، وربما بعض

النباتات التي تُلقَّح عن طريق الرياح، بل إنه قد لا

توجَد فيه حتى تربة لتنمو فيها هذه الكائنات من الأساس؛

فالتربة نتاج أشكال حياة تستخدم استراتيجية الانتقاء

القائم على معدل النمو، مثل أنواع لا حصر لها من

الخيطيَّات والديدان واللافقاريات الأخرى.

ورغم ذلك، تظلُّ هذه الأفكار مُبهرة. فهي تُمثل محاولة

للتصدي مباشرة لمعاناة الحيوانات البرية، كما أن هذه

النظرة السوداوية للطبيعة ليست فريدةً قطعًا. فقد كتب

عالم الأحياء العظيم ألفريد راسل والاس، وهو يتأمَّل في

آثار نظرية داروين للتطور: «النظام الطبيعي برمَّته قائم

على تدمير الحياة، على القتل المُستمر لأعدادٍ لا حصر

لها من الكائنات الحية التي غالبًا ما تكون بريئة

وجميلة.»

16 يقول إننا إذا درَّبنا سمعنا، فسنسمع

«تأوُّهات وأنات متألِّمة مثل تلك التي سمِعها دانتي عند

بوابة الجحيم.»

كتب ريتشارد دوكينز ذات مرة أن «إجمالي مقدار

المُعاناة السنوي في العالم الطبيعي يفوق أقصى

تصوُّراتنا.»

17 يقول دوكينز إنه في الدقيقة التي استغرقتها

كتابته لهذه الجملة، تُفترَس آلاف الحيوانات حيَّةً، أو

تقضي عليها الطُّفيليات التي تعيش داخل جسمِها، أو تفرُّ

بحياتها أو تموت ببساطة من الجوع والعطش والمرض. إذا

خفَّف شيء من الوفرة الموسمية هذا الحرمان، فستكون

الراحة مؤقتة، وستؤدي إلى تزايُد أعدادها «حتى تعود إلى

حالة الجوع والبؤس الطبيعية.»

وإذا كانت المعاناة تسود عالم الطبيعة فعلًا إلى درجةٍ

تجعل كوكب الأرض جحيمًا لو اختبره البشر من منظور

الحيوانات، فلماذا قد يرفض أي شخصٍ لدَيه ولو ذرة من

التعاطف مع الحيوانات إعادة تنظيم الطبيعة بصورةٍ جذرية

والقضاء على الحيوانات المُفترسة؟ هل لمجرد أننا نجد

الطبيعة بديعة، أو ننسب قيمة للتنوُّع البيولوجي أو

السلامة البيئية؟ ألن تُصبح هذه القيم مروِّعة في عالم

يستلزم تحقيقها فيه معاناة شِبه لا نهائية؟ إذا كانت

الحجة التي تؤيد بقاء الطبيعة على حالها هي أن البشر

يعتمدون على العمليات الطبيعية للبقاء على قيد الحياة،

وعلى الغطاء النباتي لإنتاج الأكسجين، وعلى الحشرات

لتلقيح محاصيلنا، أفلن يكون الحفاظ على الطبيعة مسألة

مصلحةٍ ذاتية بحتة، خطيئة أصلية في قلب الوجود

الإنساني؟

هذا التوجُّه الفكري مُضرٌّ حقًّا. فهو يُمثل أسوأ

نتيجة لوجهة النظر التي ترى الطبيعة وحشيةً وقائمة على

مبدأ البقاء للأقوى، وهو أهم بكثير من سيناريوهات

الهندسة البيولوجية المُتطرفة. إنه نسخة عصرية

للتوجُّهات التي شجعت الناس قرونًا على تدمير الطبيعة

واضطهاد المخلوقات البرية، أو على الأقل ساهمت في تبرير

ذلك. في حين أنه من المُستبعَد أن تُصمم يومًا ضفادع

الأحراج بحيث تضع عددًا قليلًا من البيض وترعاه بعنايةٍ

تضاهي عناية أنثى فيل بصغيرها؛ إلَّا أنه من المرجح

جدًّا أن ينظر الناس للطبيعة من خلال عدسة سوداوية،

فيرَوها لا تستحق الاهتمام، ناهيك عن القتال دفاعًا

عنها.

•••

لا يرى الجميع أن الطبيعة في وضع بائس إلى هذا الحد.

قالت لي الفيلسوفة هيذر براونينج عن النقد الحاد الذي

وجَّهه مجتمع بيولوجيا الرفاه للتصوُّرات المثالية عن

حياة الحيوانات: «أخشى أننا في محاولتنا لدحض تلك

التصوُّرات، قد نكون تطرَّفنا كثيرًا في الاتجاه

المعاكس.» ربما بالغوا في التأكيد على المُعاناة وجعلوها

تبدو سائدة أكثر مما هي عليه في الواقع.

نشأت هيذر براونينج في أستراليا، وبعد أن أنهت دراستها

في الكلية، عملت بوظيفة حارسة في حديقة الحيوان

والأكواريوم الوطنيين في العاصمة كانبرا. (تقول إن من

بين حيواناتها المُفضلة كانت كلاب الدينجو، التي كانت

تأخذها في نُزهات صباحية قبل أن تفتح حديقة الحيوان

أبوابها للزوار.) في النهاية أصبحت تعمل مسئولةً عن رفاه

الحيوانات؛ وهي وظيفة دفعتها إلى التفكير في جوهر

مُهمتها. كيف يُقرر الناس ما هو جيد أو سيئ بالنسبة إلى

الحيوان؟ كيف يقيسون رفاه الحيوان؟ وما الافتراضات

المُسبقة التي يحكمون بها؟ عادت إلى الكلية، وحصلت على

درجة الدكتوراه في علم رفاه الحيوان قبل أن تنضمَّ إلى

مشروع «أسس الإحساسية لدى الحيوانات» التابع لكلية لندن

للاقتصاد.

تقول هيذر براونينج إن بعض الأشياء التي يعدها الناس

معاناة فظيعة لدى الحيوانات قد لا تكون بتلك الفظاعة

التي يتصوَّرونها. يجعل الافتراس الناس يتصوَّرون مشاهد

مروعة للحيوانات التي تُطارد وتُمزَّق إلى أشلاء، ولكنه

في الحقيقة غالبًا ما يحدُث بسرعة جدًّا. عندما تنتهي

حياة حيوان نو بين فكَّي أسد، فإنه يختبِر معاناةً شديدة

ولكنها وجيزة؛ إذ لا تشغل سوى بضع دقائق في حياته التي

امتدَّت سنوات. هناك أيضًا سبب للاعتقاد بأن العديد من

الحيوانات تستفيد ممَّا يُسميه عالِم الأحياء المُتخصص

في الزواحف كليفورد وارويك «التعاطف العرضي».

18 ويضرب عليه مثالًا بأن الأشخاص الذين فقدوا

أطرافًا في حوادث يحكون عن أنهم لم يشعروا بأي ألَم إلا

في وقتٍ لاحق، بينما يشعر المرء بألَم فوري إذا أُغلق

الباب على إصبعه. تُخفف المواد الكيميائية الحيوية، التي

يُفرزها الجسم عند الصدمة، من الألَم، وهو أمر منطقي من

المنظور التطوُّري؛ فالألم مُفيد في تعلم ما يجب

تجنُّبه، ولكن استحواذه على الشخص في لحظات الضغط الشديد

لا يكون مفيدًا.

هذا إلى جانب أن بعض الحيوانات غير البالِغة تكون

قدراتها المعرفية أبسط من تلك البالغة. إذ تكون أدمغتها

وأجهزتها العصبية غير مُكتملة النمو؛ فهي لا تكون قد

بلغت مستوى الوعي الكامل بعد، ولديها ما تُسميه هيذر

براونينج بالإحساسية المُنخفضة؛

19 ومِن ثَم فإن اختبارها للألم يكون منخفضًا

أيضًا. ربما لم تكن تلك الشراغف ستُعاني بالقدْر الذي

تصوَّرته. تقول هيذر إن هذا لا يزال مجرد تكهُّن، وحتى

لو ثبتت صحته، فمِن المُحتمل أن يتفاوت بناءً على

التكوين البيولوجي لنوعٍ معين. لكنه على الأقل يجعل

احتمال الراحة موجودًا.

ولكن حتى لو ثبت خطؤه، وتبيَّن أن الحيوانات غير

البالِغة تختبر المعاناة بقدْر ما تختبرها الحيوانات

البالغة، فهل يعني ذلك بالضرورة أن المُعاناة تفوق

المُتعة في عالم الحيوان؟ لدى هيذر وجهة نظرها الخاصة

بشأن مثال سمك القدِّ الذي طرحه أوسكار هورتا. فهي تُقر

بأن كل تلك المليارات من أسماك القد الصغيرة تُعاني،

لكننا سنجد أن لحظات المتعة التي تختبرها أسماك القد

التي تصل إلى مرحلة البلوغ تفوق جميع الدقائق والثواني

التي اختبرت فيها الأسماك الصغيرة الألَم مجتمعة. تُعارض

هيذر تركيز بيولوجيا الرفاه على الألم. الافتراس والجفاف

والفيضانات والبرد والحرارة الشديدة والمرض والطفيليات

والمنافسة؛ هي تُقر أن كل هذه الأمور بلا شك جزءٌ من

الوجود الحيواني، ولكن ماذا عن الأشياء الجيدة في حياة

الحيوانات؟

تستشهد بكتاب سيمونا جينسبورج وإيفا جابلينكا «تطور

الروح الحساسة»، وهو أطروحة عن تطوُّر الوعي، تطرحان فيه

فكرة أن الحياة لها تكافؤ إيجابي جوهري.

20 فمجرد الوجود يُشعر الكائن الموجود بشيءٍ من

اللذة. هذا هو الوعي، ذلك الابتكار العظيم؛ إنه يدفع

الكائن الحي إلى المضي قدمًا. فوق هذا الأساس توجَد

طبقات أخرى من الملذَّات البسيطة والأساسية: الاستكشاف،

والانتباه، والتعلُّم، والنظر، والحركة، وممارسة

الفاعلية. وهي ضروريات الحياة، ولكلٍّ منها حافز

انفعالي. أحد الأمثلة المُفضلة لهيذر على تلك الحوافز هو

أن أدمغة الطيور تُفرز مواد أفيونية أثناء تغريدها.

تقول: «هذه أشياء بدأنا نستكشفها لتوِّنا في عالم رفاه

الحيوانات. ويبدو أن مصادر المُتعة في العالم أكثر

بكثيرٍ مما كنَّا نعتقد.»

تتفق هيذر براونينج وأوسكار هورتا على أننا بحاجة إلى

مزيد من الأبحاث عن رفاه الحيوانات البرية وحياتها

الجوَّانية. توجَد أبحاث متناثرة في هذا الشأن، ولكنَّ

ثَمة أساسًا فكريًّا قائمًا لأبحاث أشمل وأكثر تكاملًا.

على جهاز الكمبيوتر الخاص بي أحتفظ بمجلد يحوي دراسات

علماء بيولوجيا الحفاظ على البيئة وغيرهم من العلماء

الذين يقيسون المؤشرات الحيوية — مثل إفراز هرمونات

التوتر أو التغيُّرات الخلوية المُرتبطة بالتوتُّر

والشيخوخة المُبكرة — بهدف تكوين فهمٍ أعمق عن رفاه

الحيوانات البرية. بعض الأمثلة على ما تُخبرنا به هذه

الأبحاث هو أن السناجب في المناطق الحضرية قد تعيش في

الواقع حياةً أسهل من تلك الموجودة في الغابات

السليمة،

21 لكن البرمائيات تميل إلى أن تجد العيش في

المناطق الحضرية صعبًا للغاية؛

22 وأن الغربان الآكلة للجِيَف ذات الروابط

الاجتماعية الأقوى تنزع أيضًا إلى التمتُّع بصحة جسدية

أفضل؛ وأن باكورة حياة هوازج سيشِل تكون شاقة للغاية،

ولكن حياتها تصبح أسهل بكثير بمجرد أن تجد لنفسها منطقة

نفوذ وتثبت مكانتها.

23

هذه الدراسات توضح وجود روابط مباشرة نوعًا ما بين

التوتر والعافية البدنية. وبدأت أبحاث أخرى تستكشف

إجابات أسئلة أدق. على سبيل المثال، في تجربة أُجريت على

حيوانات إنسان الغاب أسيرة، وضعها الباحثون أمام

مَسارَين، كلاهما يوجد في نهايته مكافأة من الطعام، ولكن

أحدهما فقط يستلزِم أن يختار إنسان الغاب أي الاتجاهات

يسلك. اختار إنسان الغاب دائمًا المسار الذي يتطلَّب منه

اتخاذ قرار،

24 وهو ما يفعله البشر عند تعريضهم لتجارب

مُماثلة. قدرة الفرد على اتخاذ القرارات — أي التفاعُل

مع بيئته وممارسة الفاعلية — مُجزية في حدِّ ذاتها لكلٍّ

من البشر وإنسان الغاب. كما بيَّنت تجربة أخرى أُجريت

على سمك الزرد كيف أنَّ استكشاف مكانٍ غير مألوف يُحسِّن

حالته المزاجية؛

25 مما يُشير إلى مدى انتشار هذا النوع من

المُتعة بين الحيوانات.

هذه النتائج ليست إلا قطرة من فيض ما يمكن دراسته. بدأ

العلماء يُفكرون في كيفية قياس الملل والسعادة

الذاتِيَّين. وربما يتطرقون يومًا ما إلى السؤال الفلسفي

العميق عما يَعنيه أن يعيش حيوان حياةً ذات معنًى. هل

يُمكن لدبٍّ أن يفهم أن شجيرات التوت تنمو من روثه، أو

يشعر قندس بالغبطة من متانة سدِّه، أو ينظر طائر فيبي

برضًا إلى عشٍّ بناه بإحكام؟ كيف تكون الخبرة العقلية

لتلك الغربان التي تُحسِّن الروابط الاجتماعية صحتها

الجسدية؟

26 ما مدى أهمية المودة بالنسبة إليها، أو

بالنسبة إلى سمك حفش البحيرات؟ (للعلم، سمك حفش البحيرات

هو سمك اجتماعي، وعندما تتعرَّض سمكة حفش للحرارة

الشديدة بصحبة أفرادٍ آخرين من نوعها فإنها تكون أقلَّ

توترًا مما لو تعرضت لها منفردة.)

27 تُرى ما الأشياء التي قد تكون حيوية لرفاه

الحيوان، ولثراء حياته، ولا تستوعبها تصوُّراتنا

الحالية، تمامًا مثلما تفوق القدرة على التنقل بواسطة

المجالات المغناطيسية للأرض قُدراتنا

الفسيولوجية؟

في الوقت نفسه، فإن علم الرفاه يُعَد راسخًا بالفعل في

الحيوانات الأسيرة. يُطلق على النموذج السائد فيه «نموذج

المجالات الخمسة»، وهو يُقيِّم الحيوانات وفقًا لتغذيتها

وبيئتها وصحتها وسلوكها وحالتها العقلية.

28 تطبيق ذلك النموذج على الحيوانات البرية

يُمثل تحديًا تقنيًّا وليس وجوديًّا. نشر باحثون بقيادة

ديفيد ميلور ونايو بوسولي، وكلاهما مُتخصِّص في رفاه

الحيوان في كلية الطب البيطري بجامعة ماسي في نيوزيلندا،

مؤخرًا بروتوكولًا لتقييم رفاه الحيوانات البرية؛ وقد

طبَّقوه على الخيول البرية،

29 ولكن يمكن تعديله ليُناسب أنواعًا أخرى.

يقترح ديفيد ميلور ونايو بوسولي وزملاؤهما إنشاء تخصُّص

جديد، «رفاه الحفاظ على البيئة»، من شأنه أن يُوسِّع

نطاق تركيز مجال بيولوجيا الحفاظ على البيئة من اللياقة

البدنية للحيوانات ليشمل مشاعرها أيضًا.

على الرغم من أن هذه الأبحاث ما زالت شديدة التخصُّص،

فإنها لا تحتاج إلى أن تكون كذلك. إذ توجَد منظمة

مُكرَّسة لدراسة رفاه الحيوانات البرية تُسمى «مبادرة

الحيوانات البرية»، تأسست عام ٢٠١٩. قال كاميرون ماير

شورب، المدير التنفيذي للمنظمة، بتلك الثقة العالية التي

يتميز بها أصحاب الشركات الناشئة من جيل الألفية (فهو

والمدير الاستراتيجي للمنظمة مال جراهام في الثلاثينيات

من عمرهما): «تهدف جهودنا إلى إنشاء تخصُّص أكاديمي

جديد.» أحد أوائل المشاريع البحثية للمنظمة، بقيادة عالم

الأحياء لوك هيشت، كان يهدف إلى محاولة تقدير الرفاه

الفردي وفقًا لديناميات الجماعة؛

30 بعبارة أخرى، ما احتمال أن يفقس ضفدع أحراج

بيضته ويُصبح شرغوفًا؟ وكيف تنمو لذلك الشرغوف أرجل،

ويصبح ضفدعًا صغيرًا، ثم ينمو حتى يصل أخيرًا إلى

البلوغ؟ كيف تختبر تلك الضفادع الحياة عادةً في كل

مرحلةٍ من تلك المراحل، وكيف توازن بين الألم واللذة،

وكيف يُترجَم كل ذلك إلى متوسط الرفاه المتوقع لضفدع

عادي؟

بعض المشاريع الأخرى كانت أضيق نطاقًا. ففي عامَي ٢٠٢٢

و٢٠٢٣، وزَّعت المنظمة ١٫٢ مليون دولار في صورة مِنح

لعشرات المشاريع البحثية، تشمل أبحاثًا عن رفاه حيوانات

السمندل وكيفية اختبارها للتغيُّر البيئي،

31 وأبحاثًا تقيس تأثير الزراعة على رفاه

اليرقات البرية،

32 ودراسة تبحث الحياة الانفعالية

للأخطبوط،

33 ودراسة تستخدِم التصوير الحراري لقياس

الإجهاد الذي تُعانيه الطيور في باكورة حياتها،

34 ودراسة تُقيِّم تأثير جودة المياه على رفاه

صغار سمك قد موراي.

35

بغضِّ النظر عن حماسة ماير شورب، فإن هذا النوع من

الأبحاث ليس جديدًا تمامًا. إذ يُجرى بعضه بالفعل، لكن

على نحوٍ أقل تركيزًا، تحت مظلة علم بيولوجيا الحفاظ على

البيئة وعلم البيئة. يمكن للمرء أن يتخيَّل أنه في عالم

مثالي، حيث لا يوجَد نقص في الموارد اللازمة لدراسة كل

سؤالٍ مُهم ومُثير للفضول، ستُجرى دراسات مثل هذه على كل

نوع، وفي كل نظام بيئي.

حينئذٍ ستتعقَّد الأمور بحق: كيف سيتأثر الرفاه ليس

فقط على مستوى الأنواع والجماعات التي تُدرَس بمعزل عن

غيرها، ولكن أيضًا على مستوى تفاعُل الأنواع والجماعات

معًا ومع بيئاتها في شبكات واسعة متداخلة من النظم

البيئية؟ كيف يؤثر وجود حوتٍ على رفاه جميع المخلوقات

المائية التي يلمسها في حياته؟ إن محاولة الإجابة عن مثل

هذه الأسئلة مهمَّة شاقة، بل مرهقة؛ لكن، إذا كان

بإمكاننا رسم حركة الجُسيمات الذرية في اللحظات التي تلت

نشأة الكون، فمن المؤكد أن بإمكاننا فِعل أكثر من مجرد

التكهُّن بما إذا كان عصفور خارج النافذة سعيدًا.

•••

في شهر مايو من كل عام، أزور «ليوناردز ميلز»، وهو

معسكر احتطاب مُرمم أنشئ في القرن الثامن عشر بجوار جدول

بلاكمان في بلدة برادلي بولاية مين. جدول بلاكمان هو أحد

روافد نهر بينوبسكوت، ثاني أكبر نهر في منطقة نيو

إنجلاند، أزيلت منه على مدار العقد الماضي العديد من

السدود الكبيرة التي كانت قد أُنشئت لتوليد الطاقة

الكهرومائية. نتيجة لذلك، تدفقت ملايين أسماك الألوايف

والرنجة الزرقاء إلى أعالي النهر وإلى الجداول مثل جدول

بلاكمان؛ مما أعاد إلى الأذهان وقتًا كانت فيه المُسطحات

المائية الداخلية في نيو إنجلاند تترقرق باللون الفضي

للأسماك المهاجرة العائدة من المحيط، على حدِّ تعبير

هنري ديفيد ثورو.

36

ومع ذلك، عندما تُغادر الأسماك نهر بينوبسكوت وتتدفَّق

إلى روافده، يظل يعترِض طريقها سدود صغيرة بُنِيت منذ

قرونٍ لتشغيل ورش نشر الأخشاب المجاورة للجداول. على

الأقل في «ليوناردز ميلز»، يوجد مسار مُتدرج للأسماك،

وهو عبارة عن سلسلةٍ من البِرَك الحجرية المصممة ببراعة،

يمكن للأسماك أن تسلكها للالتفاف حول السد؛ لكن بعض

الأسماك لا تجده. بدلًا من ذلك، تختتم رحلة هجرة امتدَّت

مسافة ألف ميل بالقفز في المياه الفائضة المُتدفقة بقوة

من السد، مرارًا وتكرارًا، حتى تستنفِد طاقتها. ثم

تستريح في المياه الأبطأ عند حافة الجدول، وقد تملَّك

منها الإنهاك إلى حدِّ أنني أستطيع الْتقاط أجسامها

العضلية التي تحمل ندوب رحلتها بيدي، ووضعها في دلو،

وحملها إلى البركة المجاورة.

في شهر مايو من كل سنة، أقضي ساعةً أو نحوَها كل يوم

لمدة عدة أيام في فعل ذلك. أراه تصرفًا سليمًا تمامًا،

لكن لسببٍ ما لا ينتابني تجاهه ذلك الإلحاح الغريزي الذي

شعرت به عند إنقاذي لشراغف ضفدع الأحراج. قطعًا لا يخطر

ببالي أن أتساءل ما إذا كان مقدار الألم في حياتها يفوق

مقدار المُتعة. ربما لأنني لا أتعاطف بسهولة مع الأسماك،

لكنني أظنُّ أن الأمر يتعلق أيضًا بوضوح العلاقة بين

فناء الأسماك وازدهار المناطق الطبيعية المحيطة.

في هذا الوقت من العام، تكون الأوراق اليانعة قد نبتت

لتوِّها في الأشجار، أما أزهار النباتات النامية على

أرضية الغابة، فتكون تفتَّحت رغم أنها باتت مُظللة الآن؛

إذ تشرَّبت بغزارة من أشعة الشمس في أوائل الربيع. على

طول الطريق إلى السد توجَد مُستعمرات من نبات المغزرة

الآسية الأوراق «بوليجالا ميرتيفوليا»، وهو أحد النباتات

الربيعية المُفضلة لديَّ، له أزهار صغيرة ذات لون وردي

مائل إلى الأرجواني، تبدو مثل تلك البالونات الأسطوانية

التي تُشكَّل على شكل كلب. بجوار الجدول توجَد وفرة من

السراخس والشجيرات، وفوق شجيرات من جنس الزعرورية، التي

تُسمَّى «شادبوش» بالإنجليزية أي شُجيرات الشاد — لأن

أزهارها تتفتح في أوان عودة سمك الشاد، وهو نوع آخر من

الأسماك المهاجرة — تُحلق الفراشات الخطافية الذيل عبر

خيوطٍ من أشعة الشمس. وتجثم طيور الفيبي الشرقية العائدة

من هجرتها على الأغصان، وتندفع منها لالْتقاط ذباب مايو.

كل هذه الحياة تُغذيها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر جِيَف

رنجة النهر؛ إذ يتجمَّع عدد هائل من الأسماك عند المسار

المتدرج وأسفل السد، حتى إن رائحته تُشَم من مسافة مئات

الأقدام، وعلى طول البرك أسفل السد تنتشر بقايا سمك رنجة

أكلته حيوانات المِنك والراكون وجميع المخلوقات الأخرى

التي تتغذَّى هنا أثناء الليل. تتحول جِيَف تلك الأسماك

إلى تربة؛ وتُصبح أزهارًا وسراخس وفراشاتٍ خطافية الذيل.

يُطلق شعب الباساماكودي على سمك الألوايف «السمك الذي

يُغذي كل شيء».

37

الغابة المحيطة بورشة أخشاب «ليوناردز ميلز» مملوكة

لجامعة مين ودائرة الغابات بالولايات المتحدة، ويستخدِم

باحثو الجهتين الغابة لدراسة علم الحراجة وعلم البيئة،

وبجوار البركة توجَد مواقع يدرسها عالم البيئة أليسيو

موريتيلي. هو أيضًا مُهتم بذكاء الحيوانات وخبرة حياة

كائنات الغابة، ولكن لسببٍ مختلف عن الفلاسفة. فبدلًا من

التساؤل عما إذا كانت حياتها يغلب عليها الخير أو الشر،

هو يريد معرفة كيف تساهم الخصائص العقلية لكلٍّ منها في

عمل النظام البيئي الكلِّي. يدرس موريتيلي القوارض

الصغيرة، وبشكلٍ أساسي فئران البراري والفئران، وجمعها

للبذور؛ وهي عملية تبدو بسيطة، لكن القوارض تجمع ما يصل

إلى ٩٥٪ من المخاريط والبذور والجوز في رقعة معينة من

الغابة، في حين تشكل النسبة التي لا تأكلها الجيل التالي

من النباتات في الغابة.

خلال السنوات العديدة الماضية، أمضى موريتيلي وطلَّابه

قسطًا كبيرًا من وقتهم في صيد القوارض الصغيرة — صادوا

منها إجمالًا نحو ٥٠٠٠ — وإخضاعها لسلسلةٍ من الاختبارات

المُصمَّمة لمعرفة ما إذا كان كلٌّ منها خجولًا أم

جريئًا، قبل وسمِها وإطلاق سراحها. ثم يأتي الخريف

فيراقبون تلك القوارض وهي تجمع البذور؛ أي نوع من البذور

تختار؟ وهل تأكُلها على الفور أم تُخبئها؟ وإذا كانت

تخبئها، فهل تجدها مرة أخرى؟ ومن بين الأدوات التي

استخدموها كانت صواني مليئة بالبذور، منثور حولها مسحوق

فلوري غير سامٍّ يلتصق مؤقتًا بأقدام القوارض ويترك

أثرًا. قبل فجر أحد أيام شهر أكتوبر، رافقتُ زميلة

موريتيلي، أليسون بريم، أثناء تفقُّدها للنشاط الليلي.

في ضوء مصباحها فوق البنفسجي، بدت الغابة مختلفةً

تمامًا، وتناثرت على أرضيتها المكسوة بالطحالب والأشجار

المُتساقطة مجموعات من آثار أقدام صغيرة قادت أليسون إلى

مصير كل بذرة. جعلني المشهد أرى الغابة من منظورٍ جديد.

لم تنبثق الغابة إلى الوجود من تلقاء نفسها. إنما زرعتها

القوارض.

أثمرت الأبحاث عن خريطة تفصيلية فريدة للغابة؛ تبين

مناطق آلاف من أفراد فئران البراري والفئران، وشخصياتها،

وبِنية الغطاء النباتي، ومناطق وجود الحيوانات المفترسة،

وكيف تتفاعل كل هذه العناصر معًا. في المناطق التي

تُقطَع فيها الأشجار في الغابة فتصير متجانسة في العمر

والتركيب، تكون شخصيات القوارض متجانسة أيضًا؛ وفي

المناطق التي تُترك فيها الغابة سليمة، أو تُدار بحيث

تُشبه غابة طبيعية، توجَد قوارض خجولة وجريئة على حدٍّ

سواء.

38 ورغم أن النوعَين يأكلان بذور أشجار لم

يُصادفاها من قبل،

39 فإن النوع الأخير يكون أكثر ميلًا لحملها

عبر مسافاتٍ أطول؛

40 وهو شيء قد يساعد الأشجار على تغيير

نطاقاتها مع تغيُّر المناخ. تنزع القوارض الخجولة إلى

إخفاء البذور في جذوع الأشجار الساقطة،

41 وهي مواضع مثالية لإنبات تلك البذور. وفي

ظروفٍ مُعينة تكوِّن القوارض علاقة تبادُل منافع مع

أنواع مُعينة من الأشجار؛

42 إذ تزرع ما يكفي من بذورها لتُساعدها على

الانتشار. وفي ظروف أخرى تُعَد مفترسةً لتلك

الأنواع؛

43 إذ تستهلك كميةً من بذورها تؤدي إلى تقلُّص

مساحاتها.

يحرص موريتيلي على التنويه على أن هذه العمليات

مُعقدة، ولا يزال هناك الكثير لنتعلَّمه عنها، لكن

النتائج التي توصَّل إليها تُشير إلى مبدأ عام؛ وهو أن

وجود تنوُّع في شخصيات القوارض يجعل الغابة أكثر ثراءً

ومرونة. حسب التقلُّبات غير المتوقَّعة في ظروف مثل

الجفاف والحرائق والتفاوت في أعداد الحيوانات المفترسة،

قد تسود أنواع مختلفة من الشخصيات. بل إنه يمكن للمرء أن

يتخيل كيف ساعد تطور الشخصية لدى الحيوانات الصغيرة

الناشرة للبذور تجمُّعات النباتات التي نُسميها الآن

غابات على التجدد والازدهار، بعد أن كانت غير قادرة على

ذلك، وهو ما يجعل تلك الغابات تُرحب أكثر بهذه

الحيوانات، وغيرها، في دائرة إيجابية مُستمرة من إدراك

الحيوانات والخصوبة النباتية.

من هذا المنظور، يُمكن فهم تطوُّر الشخصية باعتباره

إحدى وظائف البيئة. فالعقول لا تخدم أفراد الحيوانات

فحسب، بل مجتمعاتها أيضًا. يمكن لنا أن نُضيف قرارات

الفئران بشأن البذور التي تجمعها في فمِها إلى فهمنا

للعمليات الأساسية للغابة، مثل الديدان التي تحفر في

الأرض والفطريات التي تنتشِر في الخشب المقطوع والديدان

الألفية التي تُحرِّك أرجلها فضلات الأوراق لإثراء

التربة، تلك العمليات المُتناهية الدقة التي تتكرَّر على

نطاق الكوكب.

والافتراس جزء لا يتجزأ من هذه العمليات. في المتوسط،

لا تعيش الفئران في غابة مين بعد بلوغ عامِها الأول؛ إذ

تأكلها الثعالب والظربان وبنات عرس وحيوانات المِنك

والوشق والقيوط والصقور والبوم، التي يخلق وجودها ما

يُسميه علماء البيئة «مساحة طبيعية يسودها الخوف». داخل

تلك المساحة، يُشكل الافتراس سلوكيات القوارض؛ على سبيل

المثال، المسافة التي سيحمل عبرها فأر براري أحمر الظهر

جوزة بلُّوط وهو يترنح من ثقلها حتى يعثر على مخبأ.

إزالة هذا الخطر يمكن أن تُهدد مرونة الغابة. ولكن هل

يعني ذلك أنه يمكن اعتبار صحة الغابة نتيجة لذلك الخوف

الدائم، مثلما يرى علماء بيولوجيا الرفاه؟

سألت أليسون بريم عن رأيها في ذلك. إنها شخص طيب

القلب، وتقدِّر قيمة القوارض على مستوى الأفراد؛ في

الشتاء السابق اعتنت بصغير فأر أبيض الأقدام وجدته في

منزلها، فحافظت على سلامته وغذَّته جيدًا حتى فصل

الربيع، وهي لا تشكُّ في أن الفئران لها خبراتها الخاصة

ذات المعنى للحياة. اقترحت أن ما يُسمى ﺑ «المساحة

الطبيعية التي يسودها الخوف» يمكن وصفها بدقة أكثر بأنه

«نظام بيئي يسوده الحذر». فالفئران لا تعيش في خوف دائم،

ولكنها تُدرك الخطر وتتصرف وفقًا لذلك.

تشير نظرية التطور إلى أن هذا قد يكون منظورًا أفضل

لفهم خبرات الحيوانات. فالإجهاد والتوتر المُزمن الطويل

الأمد له العديد من التأثيرات الجسدية السلبية على

الحيوانات، مثل ضعف أجهزة المناعة واضطراب التمثيل

الغذائي وقِصر العمر؛ إذَن الخوف المستمر سيكون سوء تكيف

مع البيئة. وهذا ما تُشير إليه الدراسات بالفعل. ففي

أستراليا، حيث تُحجِّم كلاب الدينجو أعداد الثعالب،

تتجنَّب الثعالب كلاب الدينجو، لكنها لا تكون أكثر حذرًا

أو يقظةً عندما تتداخل مناطقها معها.

44 بل إنها في الواقع تبدو أكثر نشاطًا وثقة؛

إذ إنها ببساطة تعرِف متى تنشط كلاب الدينجو فتتجنَّبها

في أوقات نشاطها. العامل الجوهري هو الاستقرار

الاجتماعي. إذا لم تُقتل كلاب الدينجو، سيتسنى للثعالب

تعلُّم عاداتها وتوقع سلوكياتها؛ لكن كلاب الدينجو مع

الأسف تُضطهد هناك مثلما تُضطهد ذئاب القيوط في أمريكا

الشمالية.

توصلت دراسات على الحمير الوحشية إلى نتائج مُماثلة؛

ففي منطقة توجَد بها أسود، لم يزدد الوقت الذي تقضيه

الحمير الوحشية يقِظة، ولم تُفرز أجسادها قدرًا أكبر من

هرمونات التوتر مقارنةً بالمناطق الخالية من الأسود. كما

وُجدت دراسة أُجريت على الفقمات التي تعيش على جزر قبالة

سواحل جنوب أفريقيا أنه طالما أنها تتمكن من الاستجابة

لخطر هجمات أسماك القرش بالاختباء في أحواض عشب البحر،

فإن مستويات التوتر لديها لا ترتفع عما هي عليه في غياب

الافتراس.

45 اقترح الباحثون المسئولون عن دراسة الثعالب

وكلاب الدينجو أن الحيوانات لديها خرائط معرفية

لمواطنها. وأطلقوا على ذلك «مساحة طبيعية تسودها

المعرفة». فالحيوانات فيها تتحرك بناءً على تقييمها

للمخاطر لا الخوف.

يُثير ذلك احتمال أن يكون الخوف أقل حضورًا مما قد يظن

المرء. كما أنه في غياب الحيوانات المفترسة، ستُصبح

أعداد القوارض الناشرة للبذور أكثر تقلبًا مما هي عليه

بالفعل. وسيزيد عدد السنوات التي لن تُزرَع فيها أي بذور

تقريبًا نتيجة ارتفاع أعداد القوارض وانخفاض أعداد

البذور. إذَن فالافتراس يؤدي إلى الازدهار. هذا لا يجعل

القتل فعلًا يسهل تقبُّله؛ ولا يمنعنا من التدخُّل

لحماية حيوان برِّي نهتم به، مثلما أفعل عندما أخيف

الثعالب لأبعدها عن حيوانات المرموط التي تُصيِّف في جحر

أسفل شرفة منزلي. فالموت يظلُّ محزنًا، ويجب علينا أن

نرثي كل حياة تُفقد؛ لكن كما كتب عالم الأخلاق بيل لين،

«الألم والمُعاناة في حدِّ ذاتهما ليسا خطأً، إنما الخطأ

هو الألَم والمعاناة غير الطبيعِيَّين.»

46

أما بالنسبة إلى سمك الرنجة الذي يسبح في جدول

بلاكمان، فقد لاحظت أليسون بريم أن جُثث الأسماك التي

تموت، لأنها لا تتمكن من اجتياز السد، أو سلسلة من

الصخور التي يصعب التنقُّل خلالها، تُغذي الحيوانات

المفترسة وآكلات الجِيَف في ذلك الوقت القصير للغاية من

العام الذي يتوسَّط نهاية فصل الشتاء وبداية وصول غنائم

فصل الصيف. أنا آسف على تلك الأسماك ومُمتن لها أيضًا.

وإنقاذي القليل منها إنما هو تعبير عن اهتمامي بأفرادها

وامتناني لجماعاتها، وليس محاولة لإنكار الموت.

•••

تُقدم أبحاث موريتيلي عن شخصيات القوارض ودورها في

ترميم الغابات لمحةً عما يُمكننا تعلُّمه. ربما سنفهم

ذات يوم كيف تُشكل ذكريات السلطعونات الناسكة النظم

البيئية الساحلية، وكيف تؤثر قدرات حلِّ المشكلات لدى

الأفيال على دورات حرائق السافانا. أما في الوقت الحالي،

فإن ذلك البحث يطرح اقتراحًا مُثيرًا للاهتمام، وهو أن

يضع الناس في اعتبارهم عقول الحيوانات عند إدارتهم

للطبيعة. قال موريتيلي وأليسون بريم إنه في غابات شمال

شرق الولايات المتحدة، يمكن أن يعتمد مسئولو الغابات

ممارسات حصادٍ تُحاكي الظروف الطبيعية، وتحافظ على

تنوُّع أنواع الأشجار ومراحل نموِّها، وهو ما يحافظ

بدوره على تنوُّع شخصيات القوارض.

لا يهدف هذا النهج إلى تحسين حياة الحيوانات بشكلٍ

مباشر، وإن كان من المُحتمل، إذا تساوت جميع الظروف

الأخرى، أن تتمتَّع القوارض بحياة أفضل في الغابات

الأقرب إلى حالتها الطبيعية. لكن ثَمة تدخُّلات أخرى لها

تأثيرات مباشرة أكثر. فتوجد بالفعل برامج تحصين

للحيوانات البرية، وإن كانت تهدف عادة إلى منع انتقال

الأمراض إلى البشر، كما هو الحال مع لقاحات السُّعار

التي تتلقَّاها حيوانات الراكون.

47 لكن يمكن أن تُصبح تلك البرامج أكثر شيوعًا،

وتستهدف سلامة الحيوانات في حدِّ ذاتها. ربما يمكن تطعيم

الطيور البرية ضد سلالات جديدة فتاكة من إنفلونزا

الطيور. كما يمكن أن يحاول الناس مساعدة الحيوانات

المُتضررة من تطرُّف الطقس — يشيع بالفعل في الضواحي وضع

دِلاء المياه للحيوانات خلال مواسم الجفاف وحرائق

الغابات في مدن غرب أمريكا الشمالية — أو حتى مساعدتها

على الانتقال إلى أماكن أكثر ملاءمة، كما اقترح بعض

علماء الأحياء بالنسبة إلى حيوانات البيكا الألبية التي

تتشرد نتيجة لتغيُّر المناخ الذي طال الجبال التي تئويها

فلم تعُد قادرة على دعمها.

48

تتداخل بعض هذه الأفكار بالفعل مع جهود نشطاء الحفاظ

على البيئة، على الرغم من أن عملهم لا يوصَف عادةً من

منظور سعادة الحيوانات. إذا استطعنا الوصول إلى فَهم

أعمق لكيفية تداخُل البيئة مع خبرة الحيوانات يُمكِّننا

من توقُّع مستوى رفاهها وقياسه بدقة قياسنا لتغيُّر

الغطاء النباتي أو دورة المُغذيات في أنظمة وسياقات

مختلفة، فقد يدفع ذلك الناس للتفكير في كيفية إدارة

النظم البيئية بحيث تُعزِّز الرفاه. يتوقَّع أوسكار

هورتا أن الناس قد يتمكَّنون في النهاية من دفع النظم

البيئية نحو تكوينات تُحابي الأنواع التي تتمتع بمستوًى

عالٍ من الرفاه على مدى حياتها؛ ربما سيجد الناس أن

أنواعًا مُعينة من النباتات أو الخصائص في الموائل لها

تأثيرات كبيرة على سعادة الحيوان. (أتمنَّى أن أرى ذات

يوم دراسةً عن الخبرات التراكُمية التي تنشأ في الأشجار

المجوَّفة الكبيرة القديمة.) تقترح كات كير من مبادرة

الحيوانات البرية أن مشاريع إصلاح وترميم النظم البيئية

«تُعَد فرصةً لأن نضع خططًا جدية، ونُصمم هذه الموائل

على نحوٍ يُعزز الرفاه.»

قد يرى بعض الناس أن التدخُّل في الطبيعة لتحقيق ذلك

الغرَض أمرٌ غير معتاد، بل غير جائز. لكن البشر

يتدخَّلون بالفعل باستمرار في العمليات الطبيعية من أجل

تحقيق نتائج بيئية، مثل زيادة التنوُّع البيولوجي،

واستعادة وظائف النظام البيئي، وحماية الأنواع، هذا

بالإضافة إلى التدخُّلات الأكثر تأثيرًا وروتينيةً، مثل

الإسكان والزراعة والحراجة والتعدين. إذا كنا بالفعل

نتدخَّل لنُشكل الموائل، فلماذا لا نضع في اعتبارنا أن

يكون رفاه الحيوان من نتائج تدخلنا؟ كتب هورتا: «السؤال

ليس «هل ينبغي أن نتدخَّل في الطبيعة؟» إنما، «ما الطرُق

التي ينبغي أن نتدخَّل بها؟»»

49

الوصول إلى هذا المستوى من الفهم لا يزال بعيدَ

المنال. لكني في الوقت الحالي أكتفي ببعض القواعد

الأساسية البسيطة، وهي أن النظم البيئية الصحية تعني

حيوانات أسعد، وأننا يجب أن نُرمم النظم البيئية

ونحميها. شاهدتُ ذات مرةٍ عرضًا تقديميًّا عن أشخاصٍ

يراكمون أكوامًا من الأحجار في حوضٍ في الصحراء يتدفق

فيه الماء بعُنف بعد هطول الأمطار لوقتٍ قصير. تساعد تلك

الأحجار على إبطاء جريان الماء؛ مما يُتيح له أن يتسرَّب

إلى جوف الأرض ويتجمع في برك راكدة، فيشكل ذلك في

النهاية أرضًا رطبة. أدت جهودهم بالفعل إلى عودة

القنادس، وساهمت معهم ببناء سدودها. مقارنة بمشاريع

ترميم النظم البيئية الأخرى، لم يكن هذا المشروع فريدًا،

ولكنه كان مشروعًا جميلًا، وكان الجهد الهائل المبذول

فيه مؤثرًا. فمن أجل خلق عالَمٍ أسعد، حمل الناس الحجارة

في الصحراء.

في تلك المساحة يمكن لكلٍّ من المدافعين عن حقوق

الحيوانات وحماة البيئة التقليديين إيجاد أرضية مشتركة.

ربما يمكن لهذا الأمر جذب الأشخاص المُتحمِّسين

للحيوانات نحو الحفاظ على الطبيعة. يوجَد حاليًّا في

مجتمعنا حركتان ضخمتان مكرَّستان لدعم الكائنات غير

البشرية، لكنهما تظلَّان منفصلتَين. وقد ينظر نشطاء

حماية البيئة إلى حماية الموائل والحياة البرية والبرية

والطبيعة من خلال عدسة مختلفة قليلًا عن عدستهم

المُعتادة: ليس فقط باعتبارها سببًا لازدهار التنوع

البيولوجي، ولكن باعتبارها مصدرًا لسعادة جيراننا غير

البشر وتطلُّعاتهم.