الفن في العالم المعاصر وموقف مصر من الاتجاهات الجديدة

حتى نهاية القرن الماضي، ومطلع هذا القرن، كان من اليسير أن نضع أيدينا على خطٍّ واضح في تطور الفن، نتابعه من جيل إلى جيل، ونرى في ختام كل مذهب تمهيدًا منطقيًّا لميلاد مذهب جديد.

كان «للفنون الجميلة» مفهومها وأصولها الجمالية وأواصرها المعقودة مع الطبيعة، ثم حلَّت «الفنون التشكيلية» بمدلولها الاصطلاحي الجديد محلَّ «الفن الجميل»، فخرجت الرؤيا عن محيطها التقليدي، ولم يَعُد للعمل الفني محتواه والمقاييس المتعارفة للحكم الجمالي عليه، وانحسرت الإنسانيات التي كانت محور العمل، لتحل محلَّها الصياغة التي أصبحت شاغل الفنان في بحثه الدائب عن رؤًى جديدة.

كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو عصر الثورة على الكلاسيكية والرومانتيكية معًا. وكانت التأثيرية هي الطلقة الأولى في معركة الفن الحديث، تمثل فيها تحرير نظرة الفنان من قيودها الأكاديمية، لتصور أحاسيس الرؤية في عالم متغيِّر المشاهد تحت تأثير النور والظلال، فتحوَّل الفن على أيدي التأثيريين من تصويرِ ما تراه العين عند جيوتو إلى تحليل ما تراه العين … وكان ذلك كله صدًى للنظريات الحديثة في العلوم وانعكاسًا لاكتشافات علم البصريات من أن كل ما يقع على شبكة العين لونًا أو خطًّا أو شكلًا هو في حقيقة الأمر انعكاسٌ ضوئي، فأراد أصحاب هذه النزعة التأثيرية أو الانطباعية أن يصوروا النورَ وفعله في الأشياء، وأن يجعلوا سطح اللوحة لمساتٍ صغيرة.

يقول جري: «من الأسطوانة أصنع الزجاجة … لقد كان سيزان يتجه إلى المعمار، أما أنا فأجعله نقطة ارتحالي.»

وظهرت الملصقات في عالم التكعيبيِّين، فدخلت إلى اللوحة إضافاتٌ من مواد وخامات كورق الصحف وبقايا الأقمشة ومخلَّفات علب السجاير، وتضافرت هذه العناصر غير التصويرية مع الأداء التصوري في خلق رؤًى جديدة غير متوقَّعة … وتولَّد عن هذه النزعة أيضًا، وعن العودة إلى الفنون الفطرية والفن الزنجي بصفة خاصة اتجاهات تجريدية في فنون هذه الفترة.

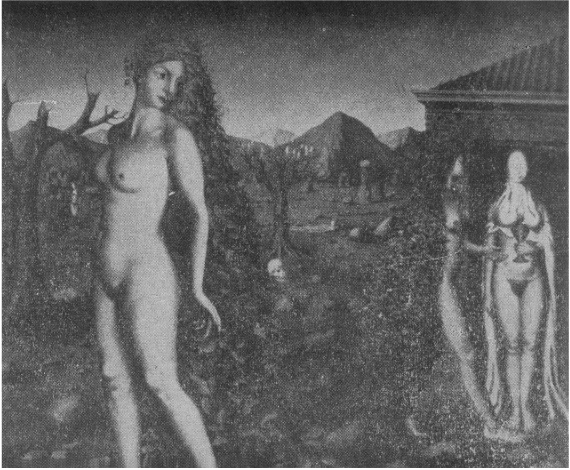

وفي هذه الحِقبة أطلق المستقبليون منشورهم الثوري معلنين الحربَ على كل الفنون والمذاهب التي تتخفَّى وراء نزعة حديثة مزيفة، وهي ما زالت عالقة بأرض التقاليد والرؤى الأكاديمية، هذا في حين مهَّدت الداديزم باتجاهها العدمي الذي ينكر المجتمع والفن، ويؤمن بأن كل شيء يكمن في اللاشيء، لظهور مذهب السيريالزم الذي جاء بعد الحرب الأولى، وبعد هذه الاتجاهات المتعاقبة التي ظهرت في الجو الذي عاصر هذه الحرب، وكانت السيريالية حركةَ فنانين وشعراء أرادوا أن يعودوا بالفن إلى الذاتية، وأن يحطموا المنطق التقليدي من أجل منطق العبث الضارب في غياهب الرؤى والأحلام.

هذه النزعات الكبرى التي ظهرت خلال خمسين عامًا من الفن المعاصر بين بلورة حركة التأثيريين في سنة ١٨٧٤م وبين منشور أندري بريتون السيريالي سنة ١٩٢٤م، يتمثَّل فيها وفيما تفرَّع عنها من اتجاهات ومذاهب البذورُ التي انبعثت في كل مكان، واتخذت سِمات ومظاهر مهما تعدَّدت فإنه يمكن أن نتمثَّلها في موقفين من العمل الفني.

موقف جمالي يتمثَّل في كلمات موريس دينيس: «إن اللوحة قبل أن تكون حصانًا في معركة أو امرأة عارية أو حكاية، إنما تتمثَّل أساسًا في سطحٍ تغطيه الألوان بنسق تنظيمي معيَّن.»

وموقف روحي يمكن أن يكون كاندنسكي تعبيرًا عنه في سعيه الدائب إلى «الروح الداخلية» الكامنة في الأشياء.

وهكذا دارت اللوحة بين محورين … اللوحة كشيء في ذاته، واللوحة كانعكاس للروح والذهن.

وقد تلقي هذه العجالة ضوءًا يطوف بالرؤى المعقَّدة المتشابكة التي تدافعت خلال هذه الفترة، وتحاول أن تجد رباطًا لها، فإن توالي ظهور الأفكار والأشخاص على مسرح الفن التشكيلي لم ينقطع، ولم يجد في كل ما أبدعه نصف قرن منذ التأثيرية مقنعًا، وإنما توالت النزعات التشكيلية الجديدة، وتعدَّدت اتجاهات التجريديِّين، وامتدت الحياة برواد الفن الحديث إلى أن قامت الحرب مرة ثانية … عاش بول كلي بعالمه البستاني الساحر حتى سنة ١٩٤٠م، وعاش موندريان بما أبدعه من عالم تجريدي مستمَد من الطبيعة حتى سنة ١٩٤٤م، وعاصر ماتيس الخمسينيات وقدَّم لها عالمًا من الرؤى تتمثل فيه مسرة العين وبهجتها، وما زال بيكاسو حتى الآن ينتقل من تجربة إلى أخرى ويملأ عالمنا برؤاه المتعددة.

من أجل هذا شهِد عالمنا المعاصر بعد الحرب الثانية تنوعًا غريبًا في أساليب التعبير الفني، كما شهد ثورة في الفكر وتطورًا في التنظيمات والأوضاع السياسية، غير أن هذا العالم المتنوع كان بعضه امتدادًا لهذه الخطوط المتعددة المتشابكة التي ألقت التأثيرية أول ضوء علها منذ حوالي مائة عام، وكان بعضها الآخر انفصامًا مع أساليبِ ما قبل الحرب وإيذانًا بميلاد أشكال ورؤًى جديدة.

من العسير أن نفصل بين كل هذه الاتجاهات بإشاراتٍ حاسمة، فإن الحياة في هذا العصر جعلت العلامات المميزة تتداخل أحيانًا، كما أنه لا يمكن القول بأن للعصر سِمة محدَّدة من الرؤيا، فإلى جانب الرؤيا غير المشخصة التي يمثلها الفن المجرد نرى الفن التشخيصي ما زال يلقي امتداداته في صور جديدة على أيدي بعض المعاصرين، وإلى جانب اللوحة «كتعبير» تقوم اللوحة «كفعل»، ثم يتخذ التجريد مسمياتٍ وأشكالًا متعددة، في حين تمضي الواقعية منقِّبة عن رؤًى جديدة وصور متنوعة من التعبير.

من خلال بعض المواقع الجغرافية التي أصبحت نقطَ ارتكاز ثقافي لعالمنا المعاصر نحاول أن نستوضح معالمَ من هذه الرؤى التي اتسم بها العصر الذي نعيش فيه، لنلمس مدى التعدُّد والتنوُّع في إطار المكان ومدى اتصاله بمسار الزمن.

تبدأ بمدرسة باريس التي بعثت أكبر ثورات الفن وأعظم أساتذته منذ جعلها لويس الرابع عشر عاصمةً للفنون عاش فيها جيلٌ ظل قوامًا على تنمية وتعميق التجارب التي بدأها قبل الحرب … جيل على قمته بيكاسو ومارك شاجال وجورج براك وهنري ماتيس وفرنان ليجيه، كلٌّ منهم يمثل اتجاهًا خاصًّا وشخصية متميزة برؤاها التشكيلية.

وإلى جانب هذا الجيل تظهر اتجاهاتٌ أخرى تتمثَّل في التيار التجريدي بشقَّيه؛ التجريد الهندسي، والتجريد التعبيري.

نراه في أعمال نقولا دي ستال (١٩١٤–١٩٥٥م)، وفي لوحات روبرت ولز الذي هجر وطنه ألمانيا وعاش في باريس، ومثَّل فنه انطلاقًا متحررًا نحو عالَم ميكروسكوبي من الحشرات والحشائش والقواقع وإيحاء الواجهات الباريسية القديمة، يستخلص من كل ذلك موسيقيةً تستعصي على النظام الذي فرضه بول كلي على لوحاته، وتمثل نوعًا من شاعرية الرؤيا المتحررة فيما بعد الحرب. وفي أعماله التي تتحرَّر من الشكل الصافي للفضاء لتلمس اللاشكل المطلق للزمن ترديدٌ لفلسفة هيدجر.

ثم نرى أسلوبًا آخر من أساليب التناول عند جورج ماتيو، أسلوبًا يتَّسم بسرعة الحركة، ويصوِّر إحساسه التلقائي المباشر الذي يسكبه على اللوحة من أنابيب اللون في بقعٍ وخطوط هي في ذاتها تبني منطقَها الداخلي الخاص وتربط المُشاهد برؤاها.

على أن جان ديبيفيه يُعَد من أهم الفنانين الذين قدَّمتهم فرنسا بعد الحرب في محاولة لخلق رؤًى جديدة من العالَم التشخيصي. ولقد بدأ ديبيفيه بأعمالٍ على غرار فن سوزان فلادون وراءول دوفي وفرنان ليجيه … ولما وجد أن أعماله لا تضيف شيئًا إلى الفن المعاصر صمت، ثم عاد بعد الحرب فاستأنف تعبيره في ثورة على الجمال التقليدي الذي أقامه الإغريق، وثورة على الأفكار التقليدية عن الزمان والمكان في الفن، إن ديبيفيه يمثل بأعماله صورةً من مأساة العصر الداخلية وبشاعتها وصدًى لقلقها الدائم، وهو يجعل من فن الأطفال وفنون المجانين نقطةَ بدايته؛ فالفن عنده قريبُ الجنون.

وهو يسرُّه أن يرى «الحياة في اضطراب وتردُّد بين أشكال محددة نتعرفها، لأنها تنتمي لمحيط حياتنا التقليدي، وبين أخرى لا نتعرفها وتفجؤنا رؤاها».

من هذه الأفكار وُلد فنُّ ديبيفيه وعالمه الغريب … فنٌّ يحمل صورة دنيا في غياهب التكوين … وعالم تبدو فيه المرأة والحيوان وكتلة اللحم وقطعة الحجر، وكأنها جميعًا قد رجعت إلى بدء خليقتها تفجعنا برؤاها الدامية من خلال عجائن سميكة يمتزج فيها اللون بالرمل بالدماء.

وفي خط الرؤيا التشخيصية يمضي أيضًا الفنان الشاب برنار بوفيه مصوِّر الإنسانية الحزينة من خلال وجوه مهرِّجي السيرك والنساء المحطَّمات … وبينما يمثِّل جان ديبيفيه وجودًا رهيبًا لا يستحق أن يحيا فإن برنار بوفيه يشعرنا بأن الحياة برغم قتامتها شيء ثمين، وأن مأساته هي مأساة الإنسان كما تمثَّلها الفنانون منذ صور المسيح والقديسين، ولكنها ترتسم عنده على مشاهد من الحياة المعاصرة، فتخط فها حِدادًا يجذبنا إليها ويعتصر قلوبنا بدون أن يفصل بيننا وبين الوجود.

وهكذا تتقاسم رؤى مدرسة باريس بعد الحرب النزعات التجريدية في أسلوب التعبير الغنائي والنزعات التشخيصية في محاولةٍ للبحث عن صيغ جديدة للتعبير عن الإنسان المعاصر.

على أنَّ تحوُّل الرؤيا التشكيلية بعد الحرب تمثَّل أيضًا بصورة ظاهرة في أمريكا؛ فمنها خرجت محاولات جديدة كان جاكسون بولوك (۱۹۱۲–١٩٥٩م) أبرز ممثِّليها … بدأ بولوك فنه يشده الإعجاب ببيكاسو وجوان ميرو متأثرًا بالتعبيرية الألمانية وبالمدرسة السيريالية، ووجد بداية رؤاه في واقعية تعبيرية استمدَّها من تأثير المصوِّرين المكسيك الجدد أمثال ريفيرا وأوروزكو وسكيروز الذين قدَّموا للفن الحديث مدرسةً مميزة، وخلَص بعد هذا بفن مميز في طريقة أدائه، وفيما يُحدِثه هذا الأداء من انعكاساتٍ على الرائي … إن فن بولوك يمثِّل معركة مع نفسه ومحيطه ومع الأساليب المتعارفة … ومسطَّحاته الضخمة هي أرض هذه المعركة، لا يعالجها بالأداء الرهيف أو الأداء المتزن بريشة المصور، وإنما بالأداء الثائر المنطلق … بخليط الألوان يسكبه على المسطحات التي يضعها على الأرض ويندمج فيها في أثناء عمله كأنه في معركة بين عقله ويده، يتنقل بألوانه ويرسل ضرباته صاخبةً كلاعب موسيقى الجاز في أنحاء اللوحة حتى يخرج منها بعالم تحوَّلت فيه الرؤى والأفكار إلى رموز وعلامات … عالَم له حياة قائمة بذاتها.

ولقد استطاع جاكسون بولوك أن يحطِّم الجليد الذي كان يحيط بالفن الأمريكي، وربط في لوحاته بين الرؤية والحركة، وجعل من اللوحة في كل جزء من أجزائها، وفي كل خط من خطوطها المتشابكة، ذروة للرؤيا، فهو ينكر أن يكون للتصوير ذروة مرئية تشد العين كالموناليزا تسيطر على خلفية المنظر الطبيعي المحيط بها، ومن أجل ذلك يخرج كل مربع من لوحاته محملًا بنفس سماكة اللون وكثافته بحيث تكون سياحة العين في أرجاء اللوحة رؤيا متكاملةً متماسكة.

وإلى جانب هذه الرؤيا المتميزة لجاكسون بولوك يقف عالَم مارك توبي الذي اجتاز التأثيرية إلى التجريدية التحليلية، ثم عبرها إلى عالم الشرق الرحيب، فتأثَّر بفنون اليابان والصين، وأصبح أسلوبه المعروف ﺑ «الكتابة البيضاء» منذ سنة ١٩٤٤م أداةً للتعبير بالرمز عن إحساسه بلا نهائية العالَم الفسيح، بتصوير الجزء في الكل في لوحات هي تجريد صوفي للمحتوى الشعري في العمل الفني.

يعبِّر أحد المتحمسين عن هذا الفن بقوله: «إنه ليس تقريرًا لما يمكن أن يكون عليه العالم أو إلى ما سيصير إليه … وإنما هو تقرير لماهية فن سيكشف بعد أن نغادر هذا العالم كيف كنا نعيش؛ لأنه يجمع في مسطح واحد وبأسلوب مركَّز كلَّ العناصر المتفرقة التي تصنع حياتنا.»

وهذه الحركة الجديدة لها آباء من أساتذة التأثيريين — سيزان وسيرا ومونيه — في تحليلهم للون مع النور في اللوحة … ولكن أسلوب الخداع البصري يعتمد على اللون كوسيلة لإثراء الحاسة البصرية، وإنتاجها يتمثَّل في مساحات لونية وموجات تحليلية من الضوء المرئي يستخلص منها الفنان أنغامه وينقلها لتخاطب العين مباشرةً … إنها مجرد ألوان صافية حللتها عين الفنان لتنقلها مباشرةً إلى عين الرائي، وتحدِث فيها التأثير من خلال عالَم من الأشكال تصنعه حركة الألوان وتغيراتها وفعل النور فيها.

وعلى نفس النهج بين المجرد والمشخص يمضي الفن البريطاني المعاصر … وإذا كان فن التصوير البريطاني منذ مطلع القرن من ثمار جهود فردية أكثر من أن يكون نتاج مجموعة مدارس، فإننا نستطيع أن نحدِّد اتجاهات فناني ما بعد الحرب في اتجاه المصورين التجريديِّين الذين مضَوا تحت تأثير التجريدية التعبيرية في أمريكا. واتجاه ينحو إلى التشخيص … إلى العودة إلى الصورة، إما عن طريق الواقعية الجديدة أو عن طريق تناول جديد للرؤيا المشخصة من خلال المناظر الطبيعية والأشخاص، وبمعالجةٍ تتَّسم بتجسيم الحقيقة والتعبير عن أعماقها الحية عن طريق تكثيف اللون وإعادة صياغة الأشكال صياغةً تخفي أسرار الطبيعة وراء أسرار التصوير.

على أن النحت كان في بريطانيا مجالًا لابتكارات بارزة في عالم الرؤى التشكيلية … فمن خلال أعمال جيل وُلد في خضم الحرب الأولى، وتفتَّحت مواهبه على ضرام الحرب الثانية، نرى الانطلاق من فن الصمت إلى فن الحركة، ومن التعبير بالكتلة إلى التعبير بالأسلاك والخيوط وصفائح النحاس وأعمدة الحديد في أشكال غريبة جوفاء هي صدًى لصورة «الرجل الأجوف» في مأساة إليوت يضطرب في «أرض الخراب»، ولم يَعُد الإنسان هو محور النحت كما كان حتى عصر رودان، كما لم يَعُد الحيوان موضوعًا يشغل أذهان هؤلاء النحاتين، وإنما يسيحون في عوالمَ جديدة لابتكار أشكال وصور ورموز لا حصر لها.

ما زال هنري مور أبًا لهذا الجيل، ولكنَّ أبناءه خرجوا عليه، ومضوا في اتجاهاتٍ مختلفة نلمحها في أعمال أرميتاج وبتلر وآدمز وشادويك.

يقول شادويك إن مدارس الفن علَّمت الناس التفكير أكثر من الشعور، أما هو فيريد أن يوقف الشعور في أعماله، فإن اللاشعور له لغته الرحبة الفسيحة.

ويقول أرميتاج توضيحًا لرؤياه: «إن نحتي يحتوي أفكارًا وتجارب تختلف عن الوحي المباشر لملاحظة الصورة الإنسانية برغم أنه يظهر إلى الناس في شكل إنساني.»

على أن هذه الحركة الجديدة في النحت تقابلها حركاتٌ أخرى في العالم الحديث غيَّرت من رؤى هذا الفن وأحدثت فيه ثورةً يُشغل عنها النقاد أحيانًا بالثورات المتعددة في عالم التصوير.

ففي أمريكا نرى نماذجَ متعددة من الرؤى الجديدة يكفي أن نشير منها إلى عالمٍ كالدر المملوء بالمسرة والبهجة؛ فأعماله كما يقول سارتر: «عالم من المهرجان … شيء تعرفه من حركاته التي لا توجد خارجه … ملهاة صافية عن الحركة.» لقد ظهر كالدر في عالَم مشغول بالشكل كأداة للتعبير النحتي، فشُغل هو بالحركة ورأى في الفن رؤًى قلقة مزعجة، فاتجه نحو رؤًى صافية تلتمس فيها راحة العين والنفس.

وفي أعقاب كالدر ظهر جيلٌ من النحاتين الشباب يكفي أن نشير منهم إلى أعمال هوبرت فيرير التي تنحو إلى التجريد التعبيري وإلى استيحاء عالَم الفضاء والكواكب والحركة.

وكذلك ننوِّه بأعمال دافيد هير وما فيها من خروج على الرؤيا العضوية والرؤيا الرمزية اللتين شُغل بهما فن النحت إلى رؤيا من مبتكرات الفنان يشيِّد منها عالمًا لا علاقة له بالأشكال العضوية في صورتها الطبيعية وإن جمعت عناصرها معالم متفرقة من الأشكال المألوفة صاغتها يدُ الفنان في تكوينات جديدة غريبة لها وقعُها السيريالي.

وإلى جانب هذا ما زال يسكن عالمنا رؤى جان آرب النحتية المجرَّدة في تطلُّعها إلى المطلق والخالد، وأشباح جياكومتي في تساؤلها عن الجوهر المختفي وراء ظواهر الأشياء. وما ندري إلى أي مدًى ستمضي بنا رحلة البحث في عالَم التشكيل، فإن العالَم الذي فقدَ يقينه لا يستطيع أن يقنع بمثل «الجمال» عند الفنانين، ومثل «الحقيقة» عند الفلاسفة، وهو في تغيُّره وبحثه الدائب عن رؤًى جديدة إنما يعبِّر عن قلقه وتحرُّكه وتطلُّعه.

على أن الاتجاهات تتزاحم بعد الحرب الثانية … اتجاهات لها أسماء، واتجاهات لا اسم لها، ومعالم تختلط فيها الرؤى ليس أقدر على تصويرها من إعطاء لمحة من خلال حركات المعارض الدولية الدورية، وعلى الأخص حركات معارض الشباب، ففيها آخر صيحات الاتجاهات الجديدة … وليكن بينالي باريس الدولي للشباب مركز رؤيانا من خلال دورة أخيرة له، وذلك باعتبار هذا البينالي أكبرَ تجمُّع عالمي للنزعات الفنية الحديثة بكل جسارتها ونزقها أيضًا.

في زحام من عروض احتشدت فيها أكياس البلاستيك والغسالات الكهربائية والمؤشرات الإلكترونية، ووسط صخب موسيقي يعلن عن التمزق والتشتت والانقسام، تجمَّعت على الجدران، وامتدَّت في قاعات متحف الفن الحديث لمدينة باريس أعمالٌ لا ينفتح لها القلب في يسر، ولا تلقاك في إيناس، وإنما هي تصدم الرؤية وتهز أعصاب المشاهد. اعتمادها على الصدمة والإغراب أكثر من اعتدادها بالبناء والتناسق … هي لا تحقق إيناسًا للروح ولا وثامًا مع المشاعر بقدْر ما تحرك في المُشاهد نوعًا من العراك الداخلي والحيرة الفكرية تلمحها عند الطواف بين ألواح البلاستيك الكندية التي تنتسب تعسفًا إلى فن النحت والتي وُضعت من أجل أن يعبرها المشاهد فيلمح تغيُّر تشكله في مرآة هذه الألواح تبعًا لتنوُّع ألوانها. هي في رأي مقدمها وسيلةٌ لإحداث انقلاب في العلاقة بين المُشاهد والعمل الفني حتى يدرك أعماق هذا العمل بطريق آخر غير طريق التأمل البصري.

يقابل ذلك جماعة أخرى منهم تقف في مواجهة استخدام التكنولوجيا الحديثة باختيار خاماتٍ غُفْل من الطبيعة، الماء والفحم والأخشاب والرمال ثم القماش، اختاروها لأنها لا تحمل تعبيرًا بذاته، ولأنها خامات حيادية. ثم ماذا فعلوا بها؟

أقاموا ركامًا من رمال في جانب من القاعة، وأكوامًا من الفحم والأخشاب في جانب آخر، وألقَوا في حوض من المياه بعضَ النُّفايات، ثم أرسوا في الأرض خيمتهم وطووها، وشدوا بعض الحبال ثم أرخوها، فبدت القاعة وكأن عمال البناء قد خلَّفوا فيها بقاياهم … أما هم فيرون أن الطبيعة هنا لم تَعُد خامة، وإنما تحوَّلت إلى فكرة … أية فكرة يحدثها هذا الجمع الغريب.

ما أشبههم بجماعةٍ أخرى من شباب الفنانين الإيطاليِّين احتلت أعمالهم متحف الفنون الزخرفية بباريس في معرض صاحب البينالي الدولي، وأطلق عليهم الناقد الفني أندري بارينو اسم «المارقين».

فالفن قبل كل شيء تعبيرٌ عن أعماق الوجدان الإنساني، ودلالةٌ على جوهرنا، وتمثُّل لإرادة التطور … هو إعادة خلق … قدرته فيما يضفيه على الأشياء من التحول وما يحقِّقه بإعادة البناء من نظام يفرضه على الأشياء.

أما التعبير عن الرفض والسخط بالعبث بالقيم وتحطيمها فموجةٌ قد تهز الوجدان الإنساني، ولكنها لا تستطيع أن تقف بدون إرادة البناء عند الإنسان وتضافر الذكاء والوجدان من أجل الإبداع الفني.

هذه النماذج من مشاهد موغِلة في الإغراب، وعبارات محوَّرة غير مفهومة ترتسم على الجدران، وصور فاضحة تلطِّخ الحب وتفضح الجنس وتشوِّه وتتهم العواطف، هي الصدمة الأولى التي يتلقَّاها زائر البينالي؛ بل هو لا يكاد يقف بساحته المطلة على نهر السين حتى يرى حول تماثيل أنطوان بورديل العظيم التي تزين مدخل متحف الفن الحديث، ويتوسطها تمثال فرنسا، مجموعةً من البالونات وأشكالًا نحتية غريبة.

ولعل بيير مازار الناقد الفني للملحق الأدبي للفيجارو يضيء لنا الطريق إلى المسارب الخفية التي يصدر عنها هذا الحشد المتدافع من الصور الغريبة … فهو يرى في هذا الشباب جيلًا فقدَ الإيقاع القديم، جيلًا ينتمي لعصرٍ أصبح غزو القمر فيه عمليةً آلية بعد كثير من التجارب … هو يمشي على الأرض، ولكنه قد وضع خطاه على الأفلاك … شحنه التليفزيون بصورٍ غريبة … واحتلَّت صحف الحائط عنده مكان لوحات اللوفر، وأصبح لكلماتها في نفسه وقعٌ محا حروفَ الذهب التي خطَّها الأكاديميون والحِكَم الخالدة التي تركها سكانُ البانتيون … أعمدة الإعلان تغزو عالمهم، والألواح المضيئة تبهر أبصارهم، ومأساة جيفارا ووجه كاسترو وكلمات ماو غرَسَت في نفوسهم تمردًا صرفهم عن همس فن فويار وشاعرية الإلف الحميم في فن بونار، فانطلقوا يزرعون أعمدةَ الخشب والألواح المعدنية، ويطلقون البالونات، ويغرسون في الأرض أيديًا وأرجلًا ضخمة تستصرخ السماء، وكأنها تعلن عن مذبحة … لم يَعُد لشاعرية الهمس عندهم وقْعُها، ولا يستطيع وقار الفن المتحفي أن يلقى صدًى في ضرام معركة تحتدم في نفوسهم وتحرِّك فنهم بالسخط والقلق وتحطيم الأوضاع والقيم.

لقد كفروا بعبادة الأسلاف، وها هم أولاء ينقضون على الماضي فيحيلونه أشلاء.

وبرغم ذلك كله فإن أزهارًا قد تفتحت وسط هذه الأشلاء لها سحر النباتات الوحشية البرية وتفرُّدها، كما أن بعضهم — وإن فقد الشاعرية — لم يخلُ من سحر الابتكار.

وهذا هو ما يبدو عندما يذهب وقْع الصدمة الأولى ويبدأ الطواف في جولة متمهِّلة واعية بين هذا الحشد الضخم من عروضٍ متباينة اجتمعت في هذا البينالي.

ومع ذلك فإن بين أعمال شباب الدول التي تشارك في هذا المعرض أشياءَ جديرةً بالتقدير والاعتبار.

أولها الأعمال الجماعية، وعلى الأخص المشروعات المعمارية والعمرانية؛ فهي ثمرة لقاء بين خيال الفنان وفكر العالِم ومعطيات التكنولوجيا الحديثة، تضافرت جميعًا من أجل إبداع حلولٍ لمطالب العصر أو لمشكلات المكان، وهي في حقيقة الأمر من الجوانب الإيجابية في المعرض البينالي.

كثيرٌ من الدول عرَضت مشروعات فتحَت آفاقًا للابتكار والتشييد، وزاوجت فيها بين غنائية العمل الفني وقدرة العلم على تحقيق الرؤى الفنية، وقد تجلَّى ذلك على أروعِ ما يكون في مشروع مدينة الفضاء الذي تقدَّمت به سويسرا … ومشروعات الإسكان في الأرجنتين … ومشروع «المدينة الجسر» الذي تقدَّم به مجموعةٌ من المعماريِّين البرازيليِّين يُعَدون امتدادًا للعبقرية المعمارية في هذه البلاد التي استطاعت أن تحفظ للبناء محتواه الشعري، وأن تفرض شاعرية المكان على الخبرات التكنيكية الحديثة، وتحقِّق الإفادةَ منها … ومشروع هؤلاء الشباب هو إقامة «المدينة الجسر» التي تقف في مواجهة جنادل وشلالات إيجياسو للتغلُّب على مشكلات المكان والإفادة من معطياته من أجل خلق مركز سياحي دولي يربط بين البرازيل والأرجنتين.

وبالإضافة إلى هذا فإن مشروع جامعة دورتموند في ألمانيا، ومشروع فندق على نهر الدانوب الذي قدَّمته المجر، ومشروع أوليمبياد المكسيك، كلها أمثلة رائعة جديرة بالالتفات، وهي في ذاتها تشكِّل حافزًا يدعونا إلى المشاركة في البينالي القادم ببعض مشروعات الشباب المعمارية والعمرانية، وفي بعضها ما ينطوي على أفكار جديدة، كما أن له من الدلالات الحضارية ما يكشف عن جانب هام من جوانب إبداعنا.

ذلك لأن مشاركتنا اقتصرت على الفنون التشكيلية، وهي ظاهرة التقَت فيها معنا دول الحضارات القديمة التي شاركت في هذا المعرض، مثل اليونان والهند وإيران وتونس، في حين عُنيت دول أخرى بالمشروعات المعمارية، وبأعمال المجموعات في المسرح والموسيقى والباليه والسينما، بل إن بعضها قصَر عروضه عليها.

أيكون ذلك لنقص اهتمام بالمجالات الأخرى التي ينفسح لها بينالي باريس، أو لقصور في الإمكانيات، أو لتخلُّف تجربة الأعمال الجماعية المشتركة، وعلى الأخص تلك التي يتلاقى فيها أهل الفن مع أهل العلم والتكنولوجيا؟

أما الأعمال التشكيلية فقد تراوحت العروض فيها بين اهتمامٍ بالتراث وشغلٍ بإبراز الشخصية المتميزة من خلال الارتباط بخط الماضي مع متابعة تطوُّره والاستجابة للتجارب الحديثة، وهذا ما تفصح عنه معروضات الهند وإيران وتونس ومصر واليونان والمكسيك وإكوادور وبلغاريا والفلبين ورومانيا … وبين مشاكلة للعصر واحتوائه لروح الفنان، وانطلاق في البحث عن لغة تشكيلية جديدة، وخامات جديدة تحت شعار التجريب كما فعلت كندا، وعلى الأخص في معرضها المستقل للتصوير الذي صاحب البينالي وعُد من ملحقاته، وكما بدا في معروضات فنلندا وإنجلترا وسويسرا وبلجيكا.

كما أن من الدول ما أخذت في أعمالها بأكثرَ من اتجاه، فلاحت شخصيتها الإقليمية المميزة في أعمال، وانمحت معالم هذه الشخصية في أعمالٍ أخرى بحثًا عن عالمية في التعبير … وهناك دولٌ ذهبت بعروضها في أكثرَ من اتجاه، وأوضحُ مثال لها بولندا، فمنحوتاتها الخشبية تبدو كجذوع الأشجار خرجت من حفائر الأرض حاملةً طابع القِدم، في حين أن أعمالها التصويرية أشكالٌ جديدة تأخذ بأحدث أساليب التكنيك.

أما تشيكوسلوفاكيا فقد كان شاغلها التعبير بالتشكيل عن وجهة نظر شبابها وموقفه من أحداث بلده، ومأساة الصراع العالمي.

إن عروض البينالي من الفنون التشكيلية والمعمارية والتعبيرية هي صورةٌ لحقبة، وإيقاع لعصر، علينا أن نتأملها وأن نتفَّهم بواعثها، ونقوِّم أهدافها، وهي إغناءٌ لنا بالخبرة والتجربة، ولكن وجه الخطر فيها هو في الانسياق وراء موجاتها بدون وعي أو إدراك، فيفقد الفنان صدقَه الخاص ذلك الذي ينبعث من أصالته ويرتفع به عن التبعية ليحقِّق في الفن ذاته.

وهذا الخطر يدعونا إلى أن نقف بعد هذا العرض العام لاتجاهات الحركات الحديثة لمناقشة صداها في مصر.

لقد بدأت الحركة الفنية الحديثة في مصر بعد أن كانت معظم الحركات العالمية الحديثة قد قالت كلمتها. وتلاحقت في قلب جيل مصر في وقتٍ واحد النزعاتُ المختلفة منذ التأثيرية، حتى السيريالية لم تأتِ إليه وَفق ترتيب ظهورها التاريخي والمنطقي في الغرب، وإنما زحفَت متدافعةً حين كانت الأكاديمية تلقي تعاليمها وأثَّرت بصورة أو بأخرى في أعمال الفنانين المصريين حتى الحرب العالمية الثانية، فلما جاء عصرُ ما بعد الحرب بتحولاته الرهيبة، وانفتحت مصر على المعارض الدولية، وتأكَّدت مشاركاتها فيها، فضلًا عما أحدثته ثورة النشر والمواصلات ووسائل الإذاعة والتليفزيون من إلغاء الفواصل بين العالم — كل ذلك أحدث أثرًا عميقًا، بل اهتزازًا في ضمير الفنان المصري. واستقبلنا خلال السنوات الأخيرة كثيرًا من الاتجاهات شجَّع عليها احتكاك الفنان المصري بالحركات العالمية من خلال المعارض الدولية، وليس هذا مجال سرد هذه الاتجاهات وتقديمها، ولكنه بعد عرض عام موجز للاتجاهات العالمية الحديثة يرمي إلى أن يضع تساؤلًا ويثير قضية موقفنا من هذه الاتجاهات. فهذه المعارض تحمل أحدث التجارب والموجات التي تدفع بها الدول في هذه المجالات العالمية، ولكن ليس كل ما تدفع به الموجات لآلئَ، بل هي تحمل كثيرًا من الأصداف … وعلينا أن نميز بين جوهر اللآلئ وزيف الأصداف، فإن خطرًا ما يتهدَّد تجاربَ كثير من الشباب الذي يندفع وراء بريق هذه الموجات قبل أن تكتمل له أدوات التجربة ومقوِّمات الشخصية، فيضحي بكثير من الاعتبارات من أجل اللَّحاق بالتيارات المتدافعة.

وهناك حقائق ينبغي أن نتبصَّرها لتحديد موقفنا من المشاركة في معارض البينالي وغيرها حتى لا تتوه التجربة المصرية وراء مجاراة كل ما يظهر في عالَم الفن من جديد.

والتجارب التي شهدتها الستينيات على الأخص في مجال الفنون التشكيلية وفي مجال المسرح والموسيقى والسينما هي من إفراز مجتمعات تعيش حياةً متباينة عن حياتنا.

الخامات التي نستخدمها هي من نتاج مجتمعٍ يعيش تكنولوجيًّا ظروفًا مغايرة لمجالنا التكنولوجي.

الاتجاهات المتطرِّفة التي تحملها فنونهم هي من ظواهر التطرف والتمرُّد والتحطيم في حياة هذه المجتمعات … صيحات الهيبيز، والرسم تحت إيحاءات المخدرات، وتقاليع الأزياء الجديدة في نزقها اللوني وخليطها العجيب — كل ذلك ينعكس على ألواح الفنانين وتشكيلاتهم وتشكيلاتهم، وكثير من هذه الموجات ليست إضافاتٍ للقيم الفنية بقدر ما هي انتهاك لها.

إن المسار الذي قطعته الحركات الفنية في أوروبا، والأمراض التي تغزو المجتمع وتحطِّم نفسيته ووجدانياته، وروح التمرُّد التي تسعى إلى تحطيم كل القيم وتمزيق المعاني الراسخة للجمال، هي نفسها التي تحاول في بعض الموجات أن تجرِّد الفن من احترامه … هي في ذاتها صرخاتُ احتجاج على احترام المادة وإصرار وتعمُّد من أجل تحطيم الأسلوب وتحطيم قيم التشكيل في العمل الفني … وكثيرًا ما تحمل هذه الأعمال نُذُر المرض أكثرَ مما تحفل بدلائل الصحة.

ومن أجل هذا فإني أتساءل كم يعيش من هذه الموجات الطارئة؟ وهل تحتمل البقاء أعمالٌ يطاردها جنون الطرافة والتغيير عامًا إثرَ عام؟

إن كثيرًا من شهود هذا العصر من النقاد يرقبون هذه الموجات في قلق على مصير الفن.

وعندما أقيم بينالي باريس الدولي الثالث للشباب سنة ١٩٦٣م كتب الناقد الفني ج. س. ويتيت رئيس تحرير مجلة ستوديو يقول:

«لم يكن بيكاسو وبراك قد تجاوزا الثلاثين عندما قدَّما للعالم المذهبَ التكعيبي. لذلك فإن تحديد سن العارضين في بينالي باريس بالخامسة والثلاثين يتيح احتضانَ كل الاتجاهات الحديثة في مهدها.»

ولكنه بعد طوافه بالمعرض يقول:

«بعد إجهاد المسير في قاعات المعرض يتساءل المرءُ أين بين العارضين بيكاسو أو براك يرسيان تكعيبية الستينيات.»

«إنني بأمانة لم ألقَ واحدًا هنا … ربما يمكن البحثُ عنه في مكان آخر هنالك عبر طريق السين.»

ونموذج آخر من موقف النقد من هذه الموجات قدَّمه جون برجر الناقد الفني لجريدة نيوز ستيتسمان بمناسبة بينالي فينيسيا سنة ١٩٥٨م حين كتب يقول:

«أمعرض بينال هو أم «بنال»؟» وقد استخدم الكاتب هذا الجناس للسخرية بما رآه، فقال: «إن الساخرين من المعرض لهم عذرهم في تسميته معرضَ «بنال»، أي التافه الذي لا جديد فيه، لا معرض بينال، أي الذي يقام مرةً كل عامين.»

«إن عشرات المئات من الرسوم والألواح المعروضة في البندقية من إنتاج أمريكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا تشترك في صورة واحدة، هي صورة القاذورات والنفايات، ولستُ أصدر حكمًا حين أقول ذلك، وإنما أسمِّي الأشياء بأسمائها … وأنت في تنقُّلك من ردهة إلى أخرى في جنبات المعرض ورحابه لا تَرى غير أعراض التحلل والوسخ والعفن، وهناك لوحات تعتورها ثقوبٌ وفجوات، وأخرى تنوء بما حملت من الأسمنت، أو تتلخَّص في مجرد طبقة سميكة من لون واحد تتخلَّلها شقوق مصطنعة، وما ينقصنا التسامح حين نعرِّف هذه الظاهرةَ بالانحطاط، فلسنا نرى ما يمنع الرسَّامين من استخدام مواد مستحدثة أو «اللعب» بسطوح لوحاتهم … ومعرض «براك» دليلٌ على الحق في هذا الضرب من التجديد، حيث نراه في لوحة من أروع لوحاته قد خلط الرمل بالألوان، ولكننا الآن بسبيل البحث في ظاهرةٍ من نوع آخر لا صلةَ لها ألبتة بهذا التجديد … وإذا كان لا بد من إيراد دليل واحد على انحطاط هذه الرسوم إلى حدٍّ يحمل على اليأس، فإن هذا الدليل هو أنَّ كثرتها الساحقة لن تتحمَّل ماديًّا البقاءَ أكثر من عامين؛ لأنها ليست أشياءَ مصنوعة تتوافر لها الجِدة، وإنما هي أشياء استُعملت أو استُهلكت من قبلُ كأعقاب السجاير والزجاجات المكسورة، أو بعبارة أصح كأدوات منْع الحمل التي أدَّت وظيفتها.»

ثم هو ينبِّه بعد ذلك إلى العوامل الاجتماعية والنفسية التي جعلت هذا النوع من الفن الذي يناقض الفن ممكنًا باعتباره يعكس حقيقةَ المخاوف وروح الاستهتار وروح الوحشة التي تقترن باحتضار الاستعمار ويستميل تلك الأنانية المدمِّرة التي تجعل الفنان يضفي قدسيةَ الفن على أصغر لفتة أو إشارة منه حتى على بصمة أصبعه، وعلى أتفه فكرة تطرأ عليه.

وقد لفت نظر جون برجر جناحَ مصر في بينالي البندقية هذا، فقال: قلما رأينا التاريخ والفن مجتمعَين متطابقَين قدْر اجتماعهما وتطابقهما في هذا الجناح، والواقع أنَّ هذا القسم من المعرض هو أكثرُ الأقسام كلها في معرض هذا العام إيجابيةً وأوفرها حيويةً بغير نزاع، ولست أعني بهذا طبعًا أن أقول إنَّ العباقرة ظهروا في القاهرة بين عشية وضحاها، وإنما أعني أن ما يجعل رسوم الفنانين العرب بارزةً على سواها جميعًا هو إيجابيتها؛ فلغتها في الغالب لغةُ «التقاليد»، فإن ألوانها مصطبغة بلفحة الشمس، واستخدامها التعبيري الواضح للظلال الزخرفية، وتبسيطها لرسومها، في غيرِ اعتداد بذاتها، أو زهو ببراعتها، مستمدَّة كلها من الفن المصري.» ثم قال: «إذا كان لي أن أختار من بين مجموعة الرسوم والألواح التي حواها هذا المعرض لوحًا واحدًا أقدِّمه إلى الدنيا كلها كتصوير الإنسان هذا الزمان فلا أتردَّد في اختيار اللوح الذي قدَّمه الفنان المصري حامد عويس.» ومع ما وجَّهه من نقد إلى هذه الأعمال فإنها كان لها حضورها التشكيلي الذي فرض وجوده وسط آلاف الأعمال التي يحتويها بينالي البندقية.

محصِّلة هذا كلِّه تهدينا إلى طريقنا بين هذه المعارض الدولية، وإلى موقفنا منها، وأسلوبنا في الاختيار.

علينا أن نشغل باختيار أكثر أعمال المدرسة المصرية امتيازًا وتعبيرًا عنها.

ولا علينا أن يقلقنا شاغل الحصول على الجوائز والانبهار بالموجات الطارئة، فنندفع في اتجاهاتٍ ليست نابعة من أنفسنا لمجرد السعي وراء التجديد.

فالفنان ليس صانع أزياء يتلوَّن حسب موجات «المودة» ليروِّج بضاعته، وإنما هو صانع للقيم الوجدانية العليا، عليه أن يلتزم صدقه الخاص ليقدِّم فنًّا جديرًا بمعنى الفن ورسالته.

ولسنا نناهض الابتكار والتجديد، فالفن كالحياة يخضع لحتمية التطوُّر غير أن التطور لا يصح أن يكون افتعالًا … وفرقٌ بين حتمية التطور الذي يأتي من طبائع الأشياء وبين افتعال التطور الذي يقصر الأشياء على المضي في اتجاهاتٍ ضد طبيعتها.

لكي نصل إلى الغرب يجب تقليده … هذا فكر ساذج يجرِّد الفن بمعناه الواسع من فضائله.

وإنما لكي نصل إلى العالمية ينبغي أن نقدِّم فنًّا صادقًا راسخَ القيم يستمد تطوُّره من واقعنا ومن مثاليات مجتمعنا.

والفن المناقض للفن وغيره من الموجات والتقاليع إنما تناقض في الكثير من الاكتشافات العظيمة التي اهتدى إليها الفن الأوروبي الحديث نفسه، ومن أجل هذا فهي لا تصلح أساسًا لتقاليدَ جديدة خليقة بالاتباع.

إن طريق الإبداع والتجديد منفسح لنا، وفيه متَّسع للمواهب التي تزخر بها المدرسة المصرية المعاصرة … ولنا رجاء في أن يكون لهذه المدرسة سَمْتها المميز بين اتجاهات العصر المتضاربة، وأن يبقى لها يقينها الفني بين موجات القلق … وهي على أية حال تستطيع أن تضيف شيئًا بروح الأصالة وبمفهومها الحقيقي للتجديد.