العقاد … والفنون التشكيلية

ليس من جيل العقاد مفكر أو أديب مثله عكست كتاباته اهتماماته بالفنون، وأفصحت منذ البدء عن وجهة نظر؛ بل عن يقين في ضرورة الفن للمجتمع، وعن مدلول الفن الجميل في نظره. ومصاحبة العقاد في كتاباته تطلعنا على منهج متماسك في النظر إلى الأعمال الفنية يصدر عن خلفية فلسفية لمعنى الجمال عنده، ويقدِّم أمثلة تطبيقية تشير إلى ذوقه ومطالبه من العمل الفني، وتحدِّد مدارس وأعمالًا يؤثرها بحبه.

حقيقةً كان عصر العقاد عصرَ نهضة من سماته الشمول والتعدُّد وتقارب اللقاء بين أهل الفن وأهل الأدب، وكان لغيره من رواد هذا العصر كتاباتهم واهتماماتهم بالفنون الجميلة، كما كانت تُعرف بهذا الاسم الشائع … كان لهيكل كتاباته وإيثاره الفن القومي ودعوته إلى استلهام التراث، وكان لمي تأملاتها الرومانسية أمام أعمال عباقرة عصر النهضة الأوروبية، كذلك تناول المازني بنظرته الذكية معارض الفنون في العشرينيات بالرأي والتحليل، ولم تخلُ كتابات هيكل ومي من نظرات في معارض الفن وتقدير للأعمال الفنية تؤكد الاتصال المباشر بالحضارة الغربية، وجاء توفيق الحكيم بعد ذلك برصيد من التأملات أثْرَتها الرحلة الأوروبية شملت كتاباته مقابلات بين الفنون المصرية القديمة، والفن الإغريقي، كما نثرت رسائله في «زهرة العمر» عبيرًا من إلفه الحميم للأعمال الفنية في متاحف أوروبا.

أما العقاد الذي طاف العالم من مكانه فمحصلته من الفن جاءت من سعيه الحثيث إلى المعرفة، وكان لقاؤه بالأعمال الفنية لقاء يجمع حسَّه الرومانسي ورؤياه العقلية الصارمة … وقد استطاع من بيته أن يجوب متاحف العالم ويقف إزاء أروع الأعمال الفنية ويصاحبها من خلال الكتب، وأن يستصحب في تأملها والحكم عليها نظراته في خصائص التعبير الجمالي وبعض أدواته في مقاييس الشعر التي أرستها مدرسة «الديوان» في حركة البعث والتجديد بزعامة العقاد والمازني وشكري. وظلَّت قضية الفن من شواغل العقاد، لم تصرفه عنها قضايا السياسة والأدب، وبقي موقفه المحدَّد من آثار الفنون خطًّا متصلًا في فكره يمثل سمةً من سماته، وفي هذا يبدو بعض ما تميز به.

وتلقي نشأة العقاد الأولى ضوءًا على أول مصادر ارتباطه بالجمال وإلفه لآثار الفن؛ ففي أسوان مهد نشأته صافحت نظراته أروعَ لقاء بين الطبيعة وبين الآثار، وشغل ضياء «مدينة الشمس» نفسَه هيامًا بالبهاء والوضوح وأفعمها حسًّا وتفتحًا وشاعرية.

على هذا الهيام الأصيل بجمال الطبيعة والإلف الحميم لرؤى الآثار ولقائهما الفذ في أسوان تتفتح في نفس العقاد بادرة فلسفة ووجهة نظر في الفن تحدَّدت ملامحها في كتاباته.

معنى الجمال والفن عند العقاد

فالجمال عند العقاد مناطُه تغلُّب الحرية على الضرورة، وهذه الفكرة هي فكرة الجمال في الحياة وفي الفنون كلها من موسيقى وشعر وتمثيل وتصوير ورقص ورياضة … ولكن الحرية ليست بالفوضى التي لا يمازجها نظام ولا يحيط بها قانون، فلا عجب أن يمثِّل الفن قيودَ الجمال وأنظمته كما يمثِّل حريته وانطلاقه، وأن نرى الفن حافلًا بالأوزان والأوضاع كما نراه حافلًا بالتطلُّع والرجاء، فحرية الفن تستلزم الاختيار والمشيئة، وهي وسيلة تتمثَّل في التغلُّب على العوائق الفنية واستلزامها بتلك القيود.

والجمال واحد في الفن والحياة، ولكن الفن صورة مختصرة من جمال الحياة ذلك الجمال الذي يراه العقاد أسمى من جميع ما تناله المنافع والأغراض.

ومطلب الحرية في الفن باعتباره مناطَ الجمال يستدعي مطلبًا آخر يلِّح العقاد في توافره ليكون العمل فنًّا، شعرًا كان أو موسيقى أو تصويرًا، ذلك هو مطلب الصدق باعتباره جوهر الجمال وعنصر البلاغة وقوام الذوق. والصدق في مفهوم العقاد هو الصدق الفني الذي يلتزم الجوهر ويمثِّل الحقيقة السامية في زي شكل محسوس. وهذا الصدق يتطلَّب الأداء الجميل الحكيم؛ فهو شعار العقاد في كل الفنون … وكل فنٍّ لا تعرف له قاعدة وأصول في الأداء هو في نظره ضربٌ من الغموض، ولكن القاعدة لا تذهب بصدق التصوير والأصالة، بل هي أداة لتأكيدها ووسيلة لإبرازها.

وإلحاحه في مطلب الصدق، يدعوه أن يهاجم البهرج باعتباره زيفًا يحجب صدق الإيحاء في العمل الفني؛ فهو كلِف بالمعاني النفسية وباللفتة الخاصة يتطلَّبها في الشعر كما يتحرَّاها في فنون التشكيل.

من هذه الخطوط العامة الفكرية نستطيع أن نلمس نسيجًا يمثِّل ذوق العقاد الناقد، وأن نلمح ضرورةَ الفن للحياة في رأيه وتقديره لكل ما يدخل في حصيلة الوجدان البشري وحفاوته بكل أثرٍ صادق من آثار الفنون.

ضرورة الفن

كان على العقاد كرائد طليعي أن ينافح عن الفن ويؤكد ضرورته في جيلٍ لم يكن إدراكه قد ارتفع إلى حدٍّ يضع الفن من حياة الأمة في مكانته الصحيحة، وبشجاعة الكلمة ألقى العقاد بأسلحته الجدلية في معركة الفن بين الضرورة والكمالية … في مؤلَّفه «ساعات بين الكتب» يقول في العشرينيات: «الضروريات قبل الكماليات، كلمةٌ تسمعها كلما تحدَّث متحدث عن أثر يُقام لعظيم، أو زينة فنية تتجمَّل بها مناظر المدينة، أو دراسة أدبية لا يُصنع فيها الخبز ولا يُحمل عليها الماء، والذين يصيحون بتلك الكلمة يظنون أنَّ الدراسات الفنية والأدبية مما يمكن أن يؤجَّل ويؤجَّل ويؤجَّل إلى أن ننظر حولنا فنرى أننا مستوفون لكل صناعة مربحة، ولكل علم منتج، ولكل عمل يدوي، وأننا لا نشتري الإبر ولا الخيط والمخيط من الأسواق الأجنبية، فيومئذٍ نقول لأنفسنا: ها نحن اليوم قد استوفينا الضروريات فلنبدأ بالكماليات، وها قد وفُر عندنا الزاد فلنلتفت للنوافل والفضول، ونقول للمصورين والموسيقيين والكتَّاب والشعراء: الآن فاظهروا من حيث كنتم مختفين، ثم اخلقوا لأنفسكم المواهب والعبقريات التي لم تكن مخلوقة قبل اليوم فرغنا، فقد فرغنا من مائدة الطعام والشراب، ولم يبقَ لنا إلا أن نلهوَ بالمنادمة والسماع، وذلك خطأ جسيم فيما يلوح لنا وليد الخطأ في وضع كلمة لغير معناها أو وصف شيء بغير صفته؛ فالفنون والآداب ليست من «الكماليات» التي تجيء في ترتيب الظهور بعد الطعام والشراب والكساء والبناء؛ لأن الأغاني والصور والحلي وُجدت مع الناس قبل أن يبرحوا الكهوفَ إلى العمار، وقبل أن يتهيأ لهم من وسائل الرفاهية ما يتهيأ اليوم لأفقر الناس، وإذا كان الإنسان يعيش بغير الصور والأناشيد ولكنه لا يعيش بغير الخبز والماء ولوازم الجسد فليس مقياس الحياة هو أقل ما نحتاج إليه ولا نعيش بغيره، بل هو أرفع ما نحتاج إليه وقد نعيش بغيره … ولا معنى إذن لتسميتنا الفنون والآداب بالكماليات وانتظارها في دورها بعد استيفاء جميع الضروريات، فإن الكماليات إذا كانت تجيء في الحاجة إليها بعد ترتيب الضروريات فليس باللازم أن تجيء ملَكاتها بعد الملَكات التي تستنبط الضروريات؛ فالشعور إذا انبثَّ في الفرد أو الأمة لا يتبع في مسيره ذلك الخط العجيب من الترتيب المضحك المستحيل، ولكنه ينبث هنا وهناك ويدل على نفسه بمختلف الدلالات، وقد يأتي بالمغنِّين المطربين قبل أن يأتي بالحدادين والنجارين منذ كان الغناء أدل على الحياة من عمل الحديد والخشب. فإننا بغير الحديد والخشب قد نحيا ونمتلئ بالحياة، ولكننا لغير البواعث التي ستجيش في النفس إلى الغناء لا نُعَد من الأحياء.»

وتظل قضية الفن بين الضرورة والكماليات من شواغل العقاد الفكرية ينافح عنها، ويؤكد أمر ضرورة الفن بما يسوقه من منطق البراهين. في كتاب «أنا» يعود العقاد بعد سنوات فيناقش هذه القضية مع صاحبه الذي يدير معه الحوار في بعض فصول الكتاب فيقول:

«ولم ينتهِ صاحبي من تقليب تلك الصور إلا وهو يقول: فن جميل. نعم فن جميل … ولكن ما غناء الفنون الجميلة في عصرنا هذا عصر العلوم والصناعات! وأية أمة في عصرنا هذا تفرغ للفن كما فرغ له الإغريق وعليها ذلك الإلحاح الدائم من حاجتها إلى العلم وحاجتها إلى الصناعة؟»

«وتذكَّرت في تلك اللحظة سؤالًا سمِعه الناس ولا يزالون يسمعونه منذ ظهرت بينهم الصناعة الحديثة والعلم الحديث، وقد سألته مرات، وأصبحت في هذا المقام أن أكون أنا السائل قبل أن أكون المسئول. فقلت لصاحبي وأيهما أحقُّ بالعناية والتقديم؟ وأيهما أجدر بالأمم أن تفخر به وترعاه؟

قال: وهل في ذلك جدال؟ أحقُّها بالعناية والتقديم هو الذي تحتاج إليه ولا تستغني عنه!

قلت: ولكن هذا المقياس يا صاحبي أخطأ مقياسٍ للتفضيل بين شيئين يتعلقان بالإنسان؛ لأن الذي لا تستغني عنه دائمًا هو الضرورات الحيوانية التي تقارب بيننا وبين مَن دوننا من الأحياء … والذي نحسبه من الكماليات هو الكمال الذي تتفاضل به منازل الناس. ندع الحاجة ومقاييسها فليست هي بمقياس صحيح.»

«فالأمة بغير علم أمةٌ جاهلة، ولكنها قد تكون على جهلها وافية الخلق والشعور، والأمة بغير صناعة أمةٌ تعوِزها أداة العمل، ولكنها على هذا قد تكون صحيحة الحس، صحيحة التفكير، والأمة بغير تعبير أمةٌ مهزولة أو مشرفة على الموت، وكذلك تكون الأمم التي خلت من الفنون؛ لأن الفنون هي تعبير الأمم عن الحياة.»

وإلحاح هذا السؤال عن أهمية الفن ودوره وكثرة المعارك حوله تستحث طبيعةَ المحارب في نفسه فيظل يتناول هذا الموضوع من كل أوجهه يعود إليه مرة أخرى فيؤكد نفعية الفن ويتساءل كيف توصف قطعة فنية بأنها من أعمال الفن الجيد ولا يكون فيها نفعٌ للناس وتحقيق لغاية إنسانية؟

ويواجه الجدل حول الفن للفن فيقول: «إذا كان معنى الفن للفن مرادفًا لمعنى الفن الإنسان فلا اختلاف على المعاني ولا على الكلمات … وإذا كان المقصود من قولهم بمدرسة الفن للفن أنها مدرسة مجرَّدة من الصبغة الإنسانية فلا محلَّ هنا للخلاف بين قولين أو مذهبين.»

وظل العقاد ديدبانًا فكريًّا يتصدَّى لهذه المعارك وهو لها بأدواته وأسلحته، فكان في ذاته منطقُ الدفاع عن الفن كضرورة منذ حمل شرف الكلمة حتى صمت القلم.

نماذج من نقده الفني

ولم يقف العقاد عند نظرياته في الجمال الفني، ولا عند معاركه من أجل تأكيد ضرورة الفن واعتباره غايةً ومنفعة، وإنما حفلت كتاباته، وبخاصة في النصف الثاني من العشرينيات، بنماذج من نقده التطبيقي في مجال الفن التشكيلي فيما ناقشه من أعمال فنية من خلال زياراته لمعارض الفن أو أحاديثه عن حياة كبار الفنانين، وقد اجتمع جانبٌ كبير منها في ساعات بين الكتب، يتحدَّث العقاد عن روبنس بمناسبة مرور ٣٥٠ سنة على مولده، وبعد أن يعرِض لحياته وآثاره يقول: «إنك لا تجد في مئات الصور التي تنسب إليه أثرًا بارزًا للخيال الرفيع أو للعطف السري أو للتذوق اللطيف، وإنما يستوحي الرجل رأسه لا قلبه، وحقائق العِيان لا نوازع الخيال، ولا يُستثنى من هذه الخَلة إلا قليل من الصور التي رسمها لبنيه أو لزوجته أو لأقربائه، فإنك واجدٌ في هذه عطفًا حيًّا لا تجده في غيره وإحساسًا رقيقًا لا يطالعك في رسومه الكبيرة أو الصغيرة من وجوه الناس ولا من محاسن الطبيعة.»

ثم يشير إلى المرأة في فن روبنس فيقول:

«المرأة عنده امرأةُ وِلادة ومتعة، والنظرة التي ينظر بها إليها نظرةٌ شهوانية، ولكنها بريئة من المرض والحس المخبول، وحياته كلها حياةُ عمل وحصافة، سواء أكان عمله هذا في مَعارض السياسة أم على لوحة التصوير.»

ولكنه لا ينكر في مقاله على روبنس فضائله حيث يقول: «من آيات ذلك الرجل القدير أنه استطاع أن يخلو هذا الخلو المعيب من الشاعرية وأن يجيء مع هذا بصورة قوية تَبْدَهك بشعور الثقة وتمكُّن الأستاذية وقلَّة التردد، ويغطي ما فيها من الصدق والإحكام على ما فيها من الغلظة وعيوب الشكل الدميم! … أمَّا صور روبنس الدينية ففيها تنوُّع الملامح وإتقان التلوين وتمكُّن الأستاذية، ولكنها متفرِّدة أو تكاد تقفز من القداسة الخاشعة والإيمان الوطيد.»

وفي حديثٍ آخر عن المصوِّر جورج رومني يقول: «أمَّا فن رومني فجملةُ ما يقال فيه أنه كان أقدر مصور في زمانه على اختطاف اللمحة البارقة على الوجوه وتقييدها بالريشة والظلال، أو أنه كان قديرًا على إخفاء قدرته العظيمة وراء الملاحة المحبَّبة التي يُسبغها على وجوهه وشخوصه، ولكن تلوينه لا يجاري تلك القدرة في البراعة والإتقان، ولا يَنِمُّ على الذوق اللطيف الذي تنِمُّ عليه دقَّته في أداء الملامح وتسجيل خفقات الشعور على صفحات الوجوه.»

وبمناسبة إزاحة الستار عن تمثال نهضة مصر، يكتب العقاد في مايو ۱۹۲۸م مقالًا بعنوان: تمثال النهضة، يقول فيه: «تمثال نهضة مصر أول عنوان يقرؤه العابر في ميادين القاهرة من كتاب نهضتنا الفنية، أو إن شئت فقل من كتاب نهضتنا القومية في شتى فروع الحياة. وقد كان العابر في هذه العاصمة لا يقع على رمز واحد لروح مصر الحديثة، ولا يلمح في طيةٍ من طياتها ملامحَ مَنْف الذاهبة وآثار الجبابرة والخالدين من بناة الأهرام والأوتاد؛ فاليوم يتَّصل ما بين مصر الحديثة ومَنْف القديمة، ويتقارب ما بين أبي الهول الرابض وأبي الناهض، وتنطق صخور مصر مرة أخرى بما أفاضته عليها روح مصر ماضيها العريق وحاضرها المأمول.»

ويشير العقاد بعد ذلك إلى نقدٍ وجهه للنموذج الأول للتمثال سنة ١٩٢١م؛ إذ رأى في نموذج أبي الهول الأول ملامحَ بطلمية تُباعد بينه وبين أبي الهول الفرعوني القديم، ولكنه يقول: «فمن ينظر الآن إلى وجه أبي الهول الذي أميط عنه الستار في هذا الأسبوع يحمَد للأستاذ مختار أنه أخرجه في صورةٍ مصرية فرعونية تدل عليها الشفتان والأنف والذقن والخدان والبَنان، ولم يجعله بطليموسيًّا كما مثَّله في صوره الأولى منذ ثماني سنوات. ويخيَّل إلينا كما لا حظ صديق لنا أن الأستاذ مختار غلا في ذلك حتى ألبس وجه أبي الهول مَسحة الإنسانية التي لا تناسب ما يحُفُّ به من رهبة الغموض والأسرار. وقد يقال إنه ألبسه هذه المَسحة لأن أبا الهول المجاهد في النهوض يناسبه ضَعف الإنسانية وعناؤها في مغالبة العقبات والآلام.»

وفي مقال آخر عنوانه «صورة»، يشير العقاد إلى حاجة الآثار الفنية إلى الأطوار النفسية التي تلائمها، وإلى أن التقدير الصحيح لا يتهيأ لنا إلا مع المشابهة في النظرة والمقاربة في الإحساس، ويقع «التهيؤ» الذي لا غنَى عنه في كل تقدير يتصل بالخيال والشعور.

ثم يتحدَّث بعد ذلك عن صورةٍ لقيها عند صديقه المصور شعبان زكي بالمطرية بين ودائعَ كثيرة للفنان محمد حسن الذي كان يتم دراسة التصوير في المعاهد الإيطالية.

والصورة التي استحوذت على إعجاب العقاد تمثِّل أرملة على قبر زوجها، أعجبه منها براعة اختيار الفنان للموقف، ودلالة المحتوى النفسي للوحة.

يقول العقاد: «انظر كيف اهتدى مصوِّرها البارع إلى الوجه الوحيد الذي هو أجمعُ لمعانيها وأليق بموضوعها وأشبه بحظها من الوقار والجمال.» الفتاة الحزينة لم يُبدِها في صورة التفجع والقنوط — كما يلاحظ العقاد — «أنَّ الفنان كان وشيكًا أن يضع المنديل في حيث يكون البكاء، ولو أنه فعل ذلك لما لامه أحدٌ من الذين يطالبونه بحَرف التصوير ولفظه ويَغفلون عن غرضه ومعناه، ولكنه كان يحجب عنا وجهًا حزينًا ليرينا قطعة من القماش المبلول، وكان يرينا البكاء عملًا ماديًّا قوامُه الجفون والأهداب وقطرات الدموع، ولا يرينا إياه حالةً في النفس يستحضرُها الخيال بما يقارنها من الأشجان والحسرات والإجهاش والانتظار.»

كذلك يشير العقاد إلى اختيار الفنان لوِقفة الفتاة على الضريح، وأنه لم يجعلها مستندةً إليه أو جالسة إلى جواره … ولكن وِقفتها في حِذارٍ وشجن إلى قِبلة خطواتها المثقلة ومطمح طرْفها الكليل، والتي هي بحركات النفوس المعنوية أشبهُ منها بحركات الأقدام والأجسام؛ وعلى البُعد السحيق الميئوس منه أدل منها على القرب الماثل الميسور، بل هو كان يطمس معالم تلك الخطوة المتروكة التي هي على قربها تمثِّل لك بُعد الهاوية المستحيلة بين الحياة والموت وبين الحزين القائم على الثرى والفقيد المغيب تحت التراب.»

ويمضي العقاد على هذا النحو مُركزًا على الحركة النفسية والمدلول الأدبي للوحة، في حين نراه في نقده للشعر أكثرَ استقصاء للصورة التشكيلية يرى لها عناصرها التي تتم بها من جميع نواحيها — عنصر المنظر كله، وعنصر اللون، وعنصر الملمس، وعنصر الوقت الذي تراها فيه، وعنصر الموقع، وعنصر الحركة.

وما إبرازه للصورة في وصف ابن الرومي لحقول الكَتَّان وتركيزه على عناصر تشكيلية كاللون الأخضر والملمس الناعم واستعانته على استجلاء كمال الحس في شعر المتنبي بأدوات التصوير إلا أمثلةٌ لمطلب الصورة في الشعر عنده، وهو في نظره للَّوحة يغلب عليه أحيانًا حس الأديب، وفي تأمله للصورة الشعرية في القصيد يغلب عليه حس الفنان.

على أن العقاد حين يتناول فلسفةَ فن معين في شمولها يكون أكثر نفاذًا، كأن يتناول فلسفةَ الفن المصري القديم وفضائله، أو مميزات الفن الإغريقي في صدقه وصف الطبيعة وصدق الشعور بها.

موقف العقاد من الفن الحديث

على أن من مواقف العقاد النقدية الثابتة موقف الرفض الدائم للفنون الحديثة؟ وهو موقف ليس بجديد عليه، بل إنه يتضح منذ سنة ١٩٢٨م حين يقام المعرض الفرنسي في القاهرة، فيكتب مقاله فن التصوير بين القديم والحديث، ويقول في هذا المقال:

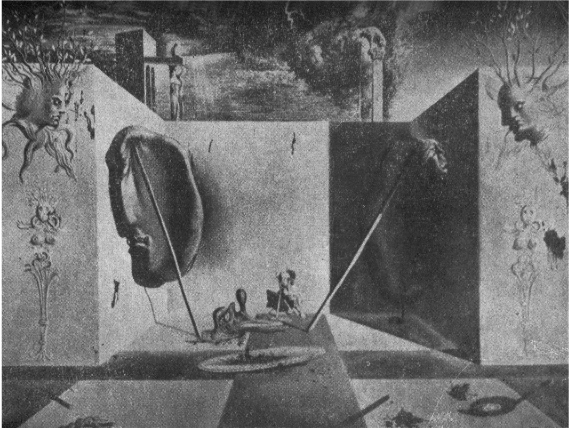

«في المعرض الفرنسي الذي يقام الآن في القاهرة حجةٌ للقائلين بأن تقدُّم الفن غير تقدُّم العلم، وأن سُنة الارتقاء لا تسري على التصوير خاصةً سريانها على الصناعة والاختراع؛ ففي الصور التي رسمها عباقرة التصوير قبل مائة سنة ما هو أجمل وأفخم وأدل على القدرة والأستاذية من أحدث الصور التي ابتدعتها قرائح المعاصرين، ولو جاز لنا أن نوافق أو نخالف أحدًا من الناقدين لقلنا إن «الإمبرشنزم» الذي لهج به المصوِّرون في هذا العصر يهبط بالفن كلما تمادى إلى حيث يكثر فيه الادعاء ويضعف المرجع المصطلح عليه ويصبح الشذوذ هو القاعدة والقاعدة هي الشذوذ.»

ثم يستطرد فيقول: «فالمصوِّر الحديث الذي يجري على أسلوب الإحساسيِّين المزعوم يريد أن يتخذ له لونًا وسَحنة بارزة في جميع مصنوعاته كلَّ البروز فتوشك أن تقارب حدود الكاريكاتور، وتلح على الأذواق إلى ما يخالطها بالضجر والنفور، وقلما نرى فيهم مَن يحرِّف الأشكال والألوان ليكون التحريف أدل على المعنى وأبعث على توجيه الفكر إلى ناحيته المقصودة، وإنما هم يحرِّفون الأشكال والألوان لتدل عليهم وتؤخذ عند النظر إليها مأخذ العلامة الشخصية التي ينفردون بها … والإحساسية في هذه الحالة هي مجرد المخالفة للآخرين على نمطٍ يستطيع به كلُّ مَن يبغي الخلاف والشذوذ.»

ويسوق العقاد أمثلةً يؤيد بها نظرته، فيشير إلى لوحةٍ لكوربيه مع الكلب الأسود؛ كانت من معروضات المعرض، ويتأمَّل فيها من الدلائل الشخصية ومن التميُّز بدون الافتعال ما يؤيد تميز الشخصية بدون حاجة إلى البدع الفنية، ويقول: «إن في أسلوب النظر واختيار الموضوع وتنوُّع الأداء وانتشار المعاني متسعًا لإظهار الإحساسية والشخصية يغنينا عن التعمُّد في التلوين أو التعسف في تخصيص الملامح أو المبالغة في الاتكاء على ناحية من النواحي؛ فإننا إذا تمادينا في اختراع الألوان والمواقف على هذه النماذج الحديثة خارجون لا مناص إلى البهرج أو «الفانتزيه» ومضيعون جمال الاتساق بتلك التجزئة التي تذكِّر الناظر بموائد التشريح، فليكن الفن كاملًا حتى حين ينحصر في أداء لمحة خاصة أو دلالة مقصودة. أما أن تأخذ لنا جانبًا تتعلَّق عليه بقية الجوانب كما يتعلَّق الجسم المشلول على أعضائه الساعية فذلك اقتضابٌ لا يُشبع حاسة الكمال والإتقان التي هي جماع روح الفنون، وأما أن توكِل الحواس بالغرائب والتهاويل فذلك مضيِّع لنزاهة البساطة التي هي لب لباب الجمال.»

ويلاحظ أن العقاد استخدم تعبيرَ الإحساسية مقابلًا لعبارة «إمبرشنزم» وهي تقابل الانطباعية أو التأثيرية في استخدامنا الحالي، غير أنه أطلق التعبير على كل ما في المعرض من اتجاهات حديثة شملت التكعيبية والمستقبلية وما بعد التأثيرية.

وقد كتب له صديقه الفنان شعبان زكي، وهو مصوِّر ساهم في طليعة هذا القرن بجهد مشكور في الحركة الفنية والدعوة الثقافية للفنون، يذكِّره بأن الأعمال التي نقدها باسم الإحساسية لم تكن من الإحساسية في كثير ولا قليل، وهي لا تمت بصلة إلى الحركة الصحيحة التي كان عام ١٨٦٥م بدء ظهورها.

-

إن الفن القديم عنده هو الذي يجري على أسلوب الكلاسيك أو الرومانتيك مع بعض التجوز، وليس الفن القديم في تاريخه ومولد أصحابه.

-

إن كل تجديد صحيح في فن التصوير لا ينافي «فكرة» الأساتذة الأقدمين عن الفن ونظرتهم إلى الأشياء على الإجمال؛ لأنهم لو عادوا اليوم لما رفضوا أن يستفيدوا في تصويرهم بما أحدثته علوم التشريح وملاحظة النور والظلام، ولكانوا إحساسيِّين حين تكون الإحساسية صادقة، ومجدِّدين حين لا يتمادى التجديد إلى الشعوذة والبهلوانية.

-

من هذا التجديد المقبول عنده تجديد ديلاكروا وصور سيسلي ومونيه وبيسارو، فكلها صادقة إذا نظرت إلها من مسافتها المقدَّرة أو حبست الأشعة في العين على القدْر المناسب لألوانها الطبيعية، ولكنها مبنية على قواعدَ يسهُل ضبطها والرجوع إليها في النقد والتعليم.

فالمناط عند العقاد التزام الصدق وظهور القاعدة، التي تضبط العمل الفني، ولكنه يسلِّم بأن نقل المنظر كما هو أسهل من ترجمته إلى منظرٍ آخرَ يختلف في القرب أشدَّ الاختلاف، وينطبق على البعد المحدود كلَّ الارتباط … وبعد ذلك فالفنان الذي يعتمد على الشعور، أي تصوير الشيء كما يبدو في نفس ناظره من وراء المحسوسات الآلية، ومن وراء الصباح والمساء والربيع والشتاء، لينقل لنا الشجرة كما قد يتخيَّلها وحدةً كاملة في جميع هذه الملابسات، هو إحساسي ينقل من الداخل أكثر مما ينقل من الخارج، ويعطينا من الجوهر أقربَ مما يعطينا من الأعراض، وهذا عنده هو الكمال الذي تفسده التجزئة حين يغلو فها الإحساسيون.

فالعقاد لا يستخدم الإحساسية بمفهوم واحد يقابل التأثيرية، ولكنه يستخدم العبارة وفق مدلولها كتعبير عن الشعور والإحساس، ويرى بين أهل الفن إحساسيِّين يشعرون داخل الشيء وجوهره، ويعبِّرون عنه، وهذا هو الفن، وإحساسيِّين يأخذون من الشيء عوارضه ويقطِّعونه أشلاء ويخرجون عن انضباط القواعد، وهذا هو ما لا يناصره.

وهذا الذي يراه العقاد في الفن التشكيلي مقابل لرأيه في الشعر؛ فالشاعر العظيم عنده كما جاء في «الديوان»: «هو مَن يشعر بجوهر الأشياء لا مَن يعدِّدها ويحصي أشكالها وألوانها … ومزية الشاعر ليست في أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه وإنما مزيته أن يقول ما هو ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به.»

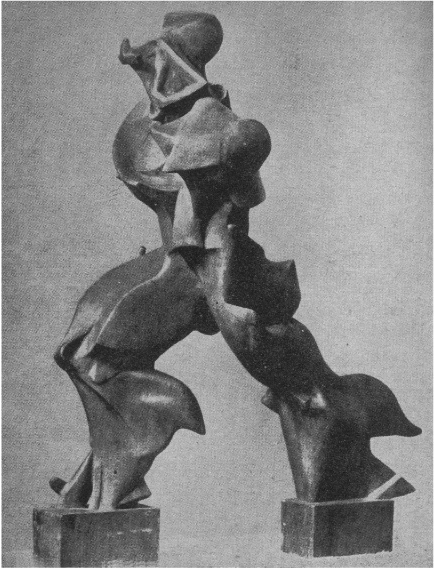

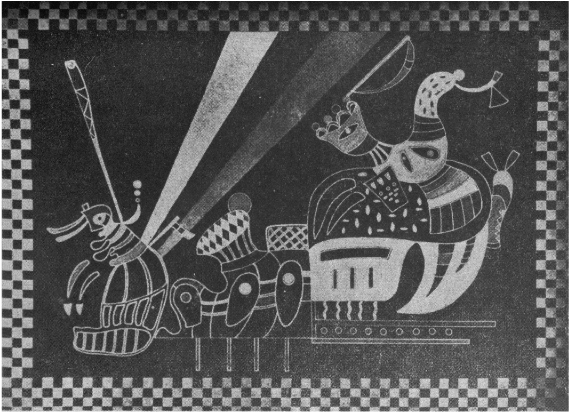

وهذا الذي ردَّده العقاد من هجوم على الفن الحديث في العشرينيات ظلَّ أمينًا له في كتاباته؛ فهو فيما بعدُ يصف هذه الفنون بأنها ألغاز وأحاجٍ كتلك التي تنتشر في صحف التسلية من الحروف المتقطِّعة والأرقام المثلثة، أو عن العيون التي ليس لها آنافٌ، والآناف التي ليس لها عيون، بل هو يرى للألغاز والأحاجي تفسيرًا يتَّفق عليه كلُّ مَن يفهمها بلا استثناء، في حين لا يرى في البقع والخطوط والأصباغ الحديثة اتفاقًا على فهْم بين طائفة من الناس، وبذلك تحوَّلت الفنون من لغةٍ إنسانية عامة إلى خرافة سريَّة في ذهن رجل واحد.

وهو يؤكد في هذه المقالات فارقًا هامًّا بين التطور والموضة؛ فالتطور عملٌ مستمر تتوالى حالاته على التتابع نتيجة حيوية لما تتقدمها، ولكن الموضة — على خلاف التطور — عملٌ متقطع متقلب يغلب فيه تعمُّد الغرابة والمخالفة وكل ما يلفت النظر إلى حين.

على أن موقف العقاد من الفن الحديث — أيًّا كان الرأي فيه — موقفٌ متماسك صادر عن منهجه، ومطلبه من الفن مطلب الصدق، وما يقتضيه من وضوح الفهم واستقامة البناء واستواء القواعد والمقاييس. وهذا يجعله يقف موقفَ الرفض من كلِّ عملٍ فني لا يقوم على قاعدة أو يغلِّب الغموض على وضوح الفهم، أو يضطرب فيه إدراك المعاني. فالأشكال في نظره لا تعجبنا وتجمل في نفوسنا إلا لمعنًى تحرِّكه أو لمعنًى توحي إليه.

•••

على أن العقاد لم يعالج الفن قضيةً ومذهبًا ونقدًا فقط، وإنما كان للفنون التشكيلية مكانها الحميم في حياته؛ فمحيط أصدقائه كان يجمع بعضَ أهل الفن الذين يؤثرهم بمحبته ووده … وكان الفنان أحمد صبري مقرِّر مجموعة من العقاد تتلاقى في حديقة الحيوان كلَّ أسبوع أطلق عليها اسم مجموعة الحديقة، وترك لأحمد صبري اختيارَ اسم حيوان لكل فرد منها. وكان من أفراد هذه المجموعة صلاح طاهر، كما كان له صداقات بحامد سعيد وشعبان زكي إلى طائفة أخرى من أصحاب الفنون كالشجاعي الموسيقي وأحمد علام ومجموعة من الشعراء والأدباء.

وقد حفظ العقاد في بيته إلى جانب مكتبته الضخمة ومجموعته الموسيقية مجموعةً من اللوحات التي يؤثرها بحبِّه وتدل على ذوقه … لوحته الشخصية من عمل أحمد صبري، وكان يرى في أعماله البقية الصالحة من فن التصوير المصري … ولوحة أنس الوجود للفنان هدايت، وكان يعجبه منه دلائل القدرة على الرسم والافتنان بالأنوار والظلال … ولوحات من عمل المصوِّر شعبان زكي الذي كان يرى فيه فنانًا ينظر ويحلُم ويسبغ من أحلامه كثيرًا على المناظر الطبيعية أو الحوادث التاريخية التي يسجِّلها ولوحة للفنان لبيب تادرس من طلائع فناني الجيل الأول، وصورة زيارة القبر للفنان محمد حسن التي خصَّها بمقالة في ساعات بين الكتب … وصورته الشخصية بريشة صلاح طاهر … وللعقاد إزاء هذه الصورة لمحةٌ ذكية؛ فهو يرى الفنان فيها قد مثَّل القابليات قبل تمثيل الملامح والمحسوسات، فليس في الصورة حالة محسوسة عني بها دون غيرها، ولكن ما من حالة تطرأ على النفس إلا نظرت إلى الصورة فرأيتها قابلة لها موافقة للتعبير عنها. وهذه عنده هي ملِكة الإيحاء التي تُشترط في جميع الفنون.

على أن هذه اللمحات من إدراك الإيحاء الخاص للعمل الفني، ومهاجمة العقاد لحماقة الوصف المحسوس في الشعر لا تنأى به أن يتطلب من التصوير المعنى المباشر في بعض الأحوال، حين يكلِّف صديقه الفنان صلاح طاهر إثر أزمة الحب التي مرَّت به أن يصور له لوحة تمثِّل فطيرة عليها صرصور وذباب وقدح من عسل يضطرب فيه بعض الذباب ويموت.

ويفسِّر العقاد معنى اللوحة بأنها تعبِّر عن عزوف النفس، شبعانة أو جائعة، عن الشيء الجميل إذا ما تلوَّث.

وما كان الشاعر الذي يتعقَّب خطرات النفس في الصورة الشعرية بحاجة إلى هذه المعالجة المباشرة للمعنى الذي يقصده حين تطلب له هذا الوجه المادي من الأداء الساذج.

وفي مجموعة العقاد بعد هذا نسخٌ مطبوعة من أعمال خالدة كلوحة الينبوع لآنجر، والزهرة لفيلاسكيز، ومجموعات من مؤلفات الفن الضخمة يلتقي فها ليوناردو إلى جانب براك ورافاييل بجوار بيكاسو. ومن هذه المجموعات كانت سياحاته في عالم الفن وتأملاته.

•••