المازني … وآراء في الفن

كان المازني عبقرية متعدِّدة الجوانب، تمثَّلت فيها روح مصر، وملامح صادقة من شخصيتها؛ وهو إلى جانب دوره في تجديد الشعر والحملة على التقليد، وأثره في القصة وفي المقالة التي كان كاتبها الفذ، جمع أيضًا موهبة المترجِم وملَكة الناقد,

مارس ذلك كله في أسلوبٍ ظاهره اليسر كأنه يلهو أو يرسل الحديث على سجيته، وخلف تراثًا ضخمًا، ولكن نظرته إلى آثاره الجمَّة كانت نظرةَ تواضع تمثَّل في خاتمة كتابه «حصاد الهشيم»؛ إذ يقول: «إني لا أكتب للأجيال المقبلة، ولا أطمع في خلود الذِّكر. وهل تُرى ستكون الأجيال المقبلة محتاجة — كجيلنا — إلى هذه البدائه؟ أليستْ أحقَّ بأن يَكتب لها نفرٌ منها؟ تالله ما أحقَّ هذه الأجيال المقبلة بالمرثية إذا كانت ستشعر بالحاجة إلى ما أكتب!»

ومع ذلك ما زالت كتابات المازني تشغَل جيلنا بعد أكثر من عشرين عامًا من وفاته، وأظن أنها ستظل تشغل الناس … كما أن آثاره على الأدب المصري المعاصر أعمق من أن تُنكر.

ولكن ما يعنينا من جوانب المازني المتعدِّدة في هذا المجال هو ما كشفت عنه كتاباته من آراءٍ ووجهة نظر في الفن ظهرت كبوادر للنقد الفني في مصر، وتمثَّل فها التفاته المبكِّر إلى آثار الفنون ومقاييسه الجمالية في تقييمها.

ولقد كانت أكثر الفترات التي عُني فيها المازني بآثار الفن في كتاباته هي تلك الحِقبة التي أعقبت ثورة سنة ۱۹۱۹م، وتجمَّعت فيها يقظة ضمير مصر، وتفتح أهل الفكر على آفاق الفنون واهتمامهم بها.

وجمع كتابه «حصاد الهشيم» مجموعةً من مقالاته التي نشرها في أوائل العشرينيات تبدأ بذلك المقال الذي نشره في جريدة الأخبار سنة ۱۹۲۲م عن الآثار في مصر. يقول المازني في هذا المقال: «الحجر لا يحس الحجر … ولقد غبر بنا زمنُ انحطاط كانت فيه آثار الفراعنة والعرب وغيرهم ممن حفظت مصرُ ذكرهم، حجارةً، وكان الناس شبهها لا يتنزلون إلى نظرةٍ يلقونها عليها، وإذا أخطرها شيء ببالهم عجبوا للقدماء وما تجشَّموه من جهد، وأضاعوه من وقت ومال في نقل هذه الحجارة ورصفها وتوطيدها وتلوينها، وكان أهل الغرب يفِدون إلى هذه الحجارة ويُوسِعونها نظرًا وتدبرًا وإعجابًا، ويُوسِعهم أهل مصر عجبًا وتهكمًا واستسخافًا.»

ثم يقول: «فالآن تغيَّر كل شيء، حلنا نحن وحالت الحجارة. نطقت لنا ووعينا منطقها، وارتسمت على ألواح صوَّانها معانٍ ندركها ونتحرك لها، وتجسدت لعيوننا وقلوبنا وعقولنا صورُ مجدٍ قديم وعزٍّ باذخ تالد نتعشقها ونُكبرها ونحنُّ إلى مثل الحياة التي أنتجتها.»

وهو بعد هذا يصدر عن حسٍّ صادق ووعي مستنير؛ إذ يرى فيها دليلًا على أصالة حركتنا القومية؛ إذ «ما كان بحُّ الأصوات بالهتاف بالاستقلال، ولا اللجاجة في المطالبة به، وما يبدو من التصميم على نيله كاملًا غير منقوص، ما كان لهذا وحدَه أن يقنعنا بأن هبَّتنا صادقة وحركتنا صميمة عميقة. فما رأينا في تاريخ بلدٍ ما نهضةً قومية لم يكن يريدها نهضة فنية، لم يكن يريدها نهضة فنية، ولعمر الحق هل يُعقل أن يحس المرء بحقوقه وواجباته ووظيفته في الحياة قبل أن يحس بنفسه وبما حوله، وقبل أن يعرف ماذا هو، وماذا كان من شأنه، وقبل أن يُنشئ هذا الإحساس والذكر في نفسه الآمال؟»

وبعد هذا المقال الذي ينبئ عن خلفية فكرية تضع الفن في مكانه من حياة المجتمع وتقدِّره قدَره، نرى المازني يتابع معارضَ القاهرة الفنية تلك التي بدأت تنظِّمها الجماعات الفنية الناشئة في أوائل العشرينيات.

وإذ كان المازني من جيلٍ كُتب له أن يكون جيلَ التمهيد الذي يُعِد الأرض ويسوي الطريق لمن بعده، فإن كتاباته تلك بدأت بوضع أسس العمل الفني وقواعد تقويمه؛ فهو يرى أن الفنون تتصل بفلسفة الحياة العالية وبأسرار الجمال العويصة، وينكر ما يراه البعض من تغليب قواعد الفن على مجاله المعنوي والروحي؛ فهو يرى أن هذه القواعد ليست في الواقع إلا كالنحو في اللغة، وكما أن النحو وظيفته أن يعصم الكاتب من الخطأ في تعليق الكلام بعضه ببعض، ويرده عن رفع المنصوب وجر المرفوع وعن جعل المبتدأ خبرًا والحرف فعلًا، كذلك قواعد الفن لا عمل لها إلا في بابه الصناعي على الأكثر، ولا تجعل «قواعد التصوير والحفر وحدَها من المرء مصورًا أو مثَّالًا ولو كان فيها ما كان الخليل من العروض.»

وتلك نظرة نافذة إلى أعماق العمل الفني تتخطى حدوده الظاهرة، وتدل على فكر رائد في هذا المجال.

وهو يكشف في لمحةٍ أخرى عن إدراكٍ لمعنى التصوير فيقول: «التصوير في أصله فنٌّ تقليدي، ولكن ليس معنى ذلك أن تمثيل الطبيعة تمثيلًا لا يتجاوز مجرد النقل بدون زيادة أو نقص هو كلُّ ما يُطلب من التصوير، ومن المسلَّم به أن إثبات صورة الشيء ليس عملًا فنيًّا، وإنما يصبح كذلك إذا كان الإثبات بحيث يُبرِز صفة الشيء ويؤكد مميزاته وينفث فيه روحًا. أو بعبارة أخرى لا يكون الرسم فنيًّا إلا إذا ظهر فيه عنصر الجمال في الترتيب أو التأليف وإلا إذا صار إبراز الفكرة والأداء وعناصر التمثيل والجمال طابع المصور في عمله — كل ذلك — واحدًا في جوهره بحيث تصبح الصورة وليست عبارة عن فكرة رُسمت وأُلبست عمدًا هذا الثوب الفني، بل فكرة خليقة ألا يكون لها وجود إلا بمقدار ما تُستطاع العبارة عنها بالتصوير.»

وهو يناقش نظرية الفن للفن أو الفن للمجتمع ونفعية الفنون، فيرى أن التصوير يمكن أن يخدم غايةً اجتماعية، وأنه فن «ذهني» كالشعر غرضه العاطفة وأداته الخيال أو الخواطر المتصلة التي توجهها العاطفة وجهتها، وأن ريشة المصور إذا كانت لا تستطيع أن تجاري القلم في إيضاح القوانين التي ينبغي أن تجري على مقتضاها حالات المعيشة وأنظمة الاجتماع وغير ذلك، فإنها تستطيع، ولا شك، أن تمثِّل بما تسعه قدرتها آلامَ الفقر وحنان المرزوئين به ونِزاعهم إلى السعادة، ومكافحتهم قوى الطبيعة ونظام الاجتماع؛ وبذلك تحرك في نفوس النظارة العواطف التي تتولد منها الرغبة في التغيير والنزوع إلى الإصلاح.

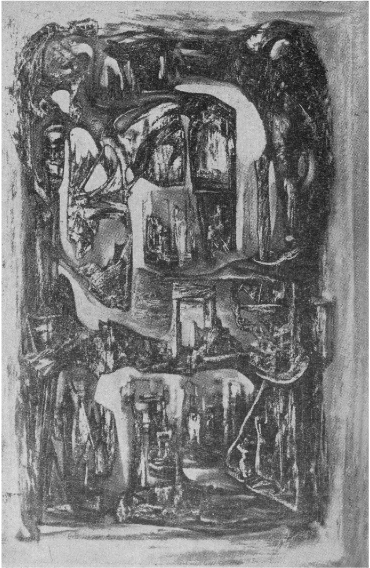

وهو يتحوَّل من النظرية إلى التطبيق عند استعراض بعض معاصريه من الجيل الأول للمصورين، ويبدو أن أحمد صبري كان الفنان الأثير عند المازني كما كانت منزلته عند العقاد، فأعماله تستولي على إعجابه، وهو ينظر إلها نظرةَ أديب أكثر من نظرة فنان، وتستوقفه فيها معانٍ في التعبير، وإن كان نقده لا يخلو من لفتات تشكيلية.

أمام لوحة «غلام متشرد» لصبري يقول المازني: «هو وسيم الوجه، تقول لك عينه إنه وطَّن نفسه على هذه الحياة الضالة؛ إذ كان لا عهد له بغيرها، ولا حيلة له في تغييرها، ويقول لك محيَّاه الذي يواجهك بحذر ويثني عنك خدًّا، وشفتاه المضمومتان إنَّ تحت هذه الأطمار نفْسًا فيها خير كثير واستعداد قوي، ولو أن يدًا امتدت إليها وساعفتها لكان لها شأن آخر، ويا له من جمالٍ مخبوء في أوحال!»

وهو بعد هذه المقدمة الأدبية يفاضل بين هذه اللوحة وبين لوحة للفنان محمود سعيد فيقول: «رأينا له صورةَ سيدة إنجليزية باسمة خُيل إلينا أن فيها معاني قصَّر المصوِّر في إبرازها، وأن المرء لو غرز أصبعه في جانب خدها لما صادف عظامًا تقاومه، وهذا خطأ في التخيُّل بلا ريب، فإن الجسم عظامٌ ولحم، ومهما بلغ امتلاء الخدين على جانب الفم فإن من الغلط أن يُصوَّرا بحيث تنتفي فكرة وجود عظام الشدقين مستورة تحت اللحم. وليس حول السيدة جو ولا هواء، فكأنها ملصقة بستار، أو كأن ظهرها ورقة على ورقة. ويجب أن يشعر الناظر أن حول السيدة هواء كما يشعر إذ ينظر صورة الغلام المتشرد، وهي مقارَنة يجب على المتفرجين أن يقوموا بها ليدركوا الفرْق. هذا فضلًا عن الدرس الذي في الألوان في صورة الغلام، والمقابلة بين الوردي الباهت فيها وبين البنفسجي، وهي مقابلة تلذ العين وتروق النظر.»

وهنا يحاول المازني أن يتخطى المدلول الأدبي للعمل الفني إلى مناقشة عناصر الأداء التشكيلي والحكم عليها … غير أن نقده هذا العمل من أعمال محمود سعيد لا يعني عدم استجابته لأسلوبه الفني، بل هو على العكس أفرد مقالًا كاملًا لأعمال محمود سعيد في مناسبة سابقة لما تمثَّله فيها من دلالات ومعانٍ يضعها في المحل الأول عند النظر إلى آثار الفنون؛ فهو دائمًا يستقرئ في العمل الفني فكرته ومحتواه وقدرته على تجسيم المعاني.

ولهذا فهو يرى أنه «إذا كانت رقعة الصورة محدودة، وكان التصغير الذي يضطر إليه الرسام لا يحرِّك الإحساس بالجلال تحريكَ الضخامة وترامي الأبعاد على الرغم مما يصنعه المصوِّر وما يستطيع أن يقوم بخيال الناظر، فإنَّ المصوِّر مع ذلك يسعه إلى حدِّ أن يعطينا فكرة عما لا يقوى على المحافظة على حقيقة أبعاده، وذلك بواسطة المقارنة بمقياس معروف مقرَّر في البداءة، وخير مقياس هو الإنسان، على الرغم من تفاوت أطوال الناس واختلاف أجرامهم.» وهو يرى أنه من «السخافة الواضحة أن يعمد أحد إلى منظرٍ جليل رائع فيصغِّره ويدعه على لوحة وحده، وليس إلى جانبه لا إنسان ولا حيوان ولا منزل أو شجرة أو غير ذلك مما يناسِب المشهد ويعين على تصوُّر ضخامته.»

ومن أجل هذا فهو يرفض لوحة وادي الملوك لراغب عياد، لأنه اجتزأ بالمنظر الذي رسمه، ولم يُعنَ بأن يهيئ للناظر وسيلةً تعينه على تصوُّر الحقيقة الجليلة بكل ما فيها من روعة أو ببعضها.

ومرة أخرى تستوقفه لوحات صبري للأشخاص؛ فهو يرى أنه يثبت في الوجه حالة مخامرة لا زائلة، وشعورًا باطنًا ملازمًا، ولوحاته على عكس غيرها من صور الأشخاص «التي لا يرى فها إلا حالة زائلة ليست بالتي ينبغي أن يطلبها المصور ويعالج أن يؤديها ويثبتها، إذا لم يكن في إثباتها مزية خاصة أو براعة شاذة وقدرة وتجديد في أدائها.

وليس الحال كذلك في تلك الصور التي لا تكاد تمضي عنها حتى تنساها كأنك ما رأيتها، ذلك إلى عيب في الرسم كالذي وقع فيه الأستاذ ناجي في صورة «مدام آدم»؛ إذ جعل ما ينسدل على ساقيها من ثوبها وهي جالسة كأنه قطعة من الجلد الغليظ ملتفة عليهما تحس بعينك سُمكه وغلظه.»

وللمازني بعد ذلك سجالٌ مع مختار حول تمثال نهضة مصر تمثَّلت فيه فوارق نظرة الأديب ونظرة الفنان إلى الأثر الفني وتقويمه.

وأغلب الظن أن شواغل الحياة صرفت المازني عن متابعة الحركة الفنية ومعارضها، أو أنه حمل هذه الرسالة رائدًا ثم تركها حين بدأ النقد الفني في مصر تتشكَّل معالمه.

ولكن المازني يضع في بعض أحاديثه بعد ذلك مبادئ عامة في النقد هي بمثابة وصية رجل تمرَّس على النقد لكل ناقد للفنون والآداب.

فهو يرى أن على الذي يريد النقد أن يصدق نفسه، فإنَّ صدق النفس أولى وأجدى، وإنَّ النقد عبارة عن رفع ميزان، والميزان ذو كفتين، في واحدة يُوضع الإحسان، وفي الأخرى تُوضع الإساءة والتقصير، كما أن النقد النافع هو الذي يتوخَّى فيه صاحبه القصد والاعتدال فيحسن بمن يزاول النقد، أو يبدو له ما يُغرى به، أن ينام على الرأي الذي يعنُّ له ليلة أو ليلتين، ويديره في نفسه يومًا أو يومين قبل أن يجري به لسانه أو قلمه، فإن النفس تسكن، والوجوه تتفتح، والغوامض أو الخافيات تتبدَّى، والراسب يطفو، والغائب يحضر، والرأي في النهاية يكون أقربَ إلى الاتزان وأشبه بالعدل.»

لقد قال المازني إن الحظ قضى أن يكون عصره عصر تمهيد، وأن يشتغل أبناؤه بقطع الجبال التي تسد الطريق، وبتسوية الأرض لمن يأتون من بعدهم «وبعد أن تُمهَّد الأرض وينتظم الطريق يأتي نفرٌ آخر من بعدنا ويسيرون إلى جانبه ويقيمون على جانبيه القصور شاهقةً باذخة، ويذكرون بقصورهم، وننسى نحن الذين أتاحوا لهم أن يرفعوها سامقةً رائعة والذين شُغلوا بالتمهيد عن التشييد».

ولكن المازني سيظل وجهًا لا يُنسى في حياتنا الثقافية حتى في تلك الجوانب البعيدة عن آفاقه المعروفة؛ فلقد أرسى فيها دعائمَ ومهَّد الطريق.