الفنون الجميلة في مصر

ملامح وإشارات

للكلمات إيحاء ودلالة … في ظهورها، وفي تحوُّلها ما ينبئ عن ذوقٍ واتجاهٍ، وفي استقصاء دلالتها ما يُعين على رسم معالم للعصر الذي ظهرت فيه، واستجلاء ملامحه.

وتعبير الفنون الجميلة في مصر، كعنوانٍ على هذا الفصل، يستعيد للأذهان حقبة كان لذلك التعبير فيها دلالته على الجمال والذوق والرهافة، وإيحاؤه باقتران الجمال بالحياة في مصر، منذ أخذ تعبير الفنون الجميلة يُتداوَل في لغتنا، وتردِّده أقلام الكُتاب، في دعوة إلى التفتُّح على حياة العصر، والاهتمام بالفن كظاهرة من ظواهر الحضارة.

ولقد ظل هذا التعبير يسود لغتنا، إلى أن أخذ تعبير «الفنون التشكيلية» يحتل مكانه؛ فكان في التحوُّل عن التعبير دلالة على تحوُّلٍ في المفهوم والذوق.

من أجل هذا، جاء عنوان هذه الدراسة، كتمهيدٍ للحديث عن جيل الروَّاد، متفقًا مع دلالات عصرهم … وهي كمقدمة عن الفنون الجميلة في مصر، لا تتناول بالتحليل نشأة الإبداع الفني المعاصر واتجاهاته، فليس هذا هو مجالها أو هدفها، وإنما هي في حقيقتها لوحة للمناخ الاجتماعي والثقافي الذي أحاط نشأة الفنون في مصر، وأعانَ على تطورها … لوحة تشكِّلها ملامح وإشارات من العصر، ويُلقي عليها الضوء مهادٌ من الأفق البعيد للحياة الفنية في مصر.

خلفية من التاريخ

على امتداد الأفق التاريخي، تلُوح مصر، وعاصمتها القاهرة، في تطلُّعها الثقافي واحتضانها للفنون، مركزًا من المراكز التي صنعت الحضارة في عصور مختلفة.

يكفي أن نمد البصر إلى تاريخ القاهرة الإسلامية لنرى الفن صنوًا للحياة فيها، وعنصرًا من أبرز عناصر حضارتها … كان الفن أداةً من أدوات الحياة، يمتد إلى كل عنصرٍ من عناصرها، من الإناء إلى البناء، ومن حُلي الزينة إلى محاريب المساجد وشبابيكها، ومن قطع النسيج الصغيرة إلى واجهات المباني الضخمة.

وكانت القاهرة في مواكبها وأعيادها تستخدم كل عبقريَّتها في التفنن، يطالعنا المقريزي، في خططه، بملامح من بهاء الحياة الاجتماعية فيها، ومن ارتقاء الذوق العام.

ألم تحظَ القاهرة، منذ ستة قرون، بما لم تحظَ به باريس إلا منذ سنواتٍ قليلة، حين أمر الحكام بطلاء مبانيها باللون الأبيض؛ فبدت وضَّاءة، تزيِّنها الألوان المتألقة في أسواق النسيج والنحاس ومحلات الفاكهة والزهور.

ألم تعرف قاهرة العصر الوسيط ما تسعى القاهرة المعاصرة الآن إلى بلوغه، من تجميل واجهات المباني العامة بروائع الفنون، ويحدِّثنا الأستاذ جاستون فييت في كتابه الرائع «القاهرة مدينة الفن والتجارة» عن المنشآت العمرانية في العصر المملوكي، ويقدم وصفًا رائعًا لمستشفى قلاوون وروعة بنائه وجمال تأثيثه، وما حفل به البيمارستان القديم من أفاريز، زُيِّنت جدرانه بمناظر الصيد والرقص ومجالس الطرب والموسيقى، ومَشاهد مما يحيط بالفنان من مرئيات تجيش بحرارة الحياة.

ولقد كان ازدهار فنون الحياة، وتشجيع الابتكار في أدواتها، من سِمات الحياة في مصر، تشير إليه لطائف الفنون والصناعات الفنية، التي أنتجتها محترفات القاهرة … ويصف ليو الأفريقي تنظيمات الصُّناع الفنيين، وكيف كان الاحتفال يجري حين ينتج واحد من الفنانين الحرفيين عملًا يتسم بالابتكار؛ فتمضي طوائفهم في مواكب، تسبقها الموسيقى، ويتقدمها الفنان المبتكر، مرتديًا زيًّا من القماش الفاخر، ويطوف بمحترفات الحي معلنًا عن ابتكاره، ويقدم له زملاؤه النقوط، وتسجل أسواق القاهرة ظهور عمل فني جديد.

وقد أبدعت القاهرة أروع آثار الخزف من إنتاج مسلم وسعد وغيبي، وغيرهم من صُناع الفن، الذين كانوا يُثبتون أسماءهم على أعمالهم علامةً على تفرُّدهم، كما أبدعت أروع المصابيح الزجاجية والمِشكاوات والتحف المعدنية، وتفنَّنت في الحُلي والنسيج.

وفي هذا العصر، بدأ ظهور المصايف القاهرية، بمبانيها وأخصاصها، التي اهتم أصحابها بزخرفتها، كما سجل المؤرخون والرحَّالة من أعيادها ومهرجاناتها وأساليب الحياة فيها، ما ينبئ عن فنٍّ وذوق حضاري رفيع.

وعرفت القاهرة التماثيل، تزيِّن الأماكن العامة، حين أمر الظاهر بيبرس بإقامة تماثيل أسودٍ أربعة في قنطرة الخليج بالقاهرة، ظلَّت في مكانها حتى شوَّهها صائم الدهر. وقد كانت هذه التماثيل تلفت أنظار الرحالة، وما زال وصفها يطالعنا في رحلة عبد الغني النابلسي «الحقيقة والمجاز».

لقد عرفت قاهرة الطولونيين وقاهرة الفاطميين وقاهرة المماليك معنى الحياة الفنية ورعاية الفنون. ولو بقي لنا كتاب «طبقات المصورين»، الذي حدَّثنا عنه المقريزي؛ لروى الكثير من أنباء نهضة الحياة الفنية وأخبار «المزوقين من الناس»، ومساجلاتهم، وتشجيع أهل الحُكم وأهل الرأي لهم، على أن لمحات مما جاء في رواياته تشير إلى أن القاهرة عرفت مجتمعات الفنون، وشاع فيها هذا المناخ، الذي يحرك كوامن الإبداع. ولعل آثار هذه العصور وحدها تكفي دليلًا على ذلك؛ فما كان لهذه الروائع أن تتم لو لم توجد البيئة الثقافية التي تُعين على كمالها.

ولم تأذن روح مصر هذه بأفولٍ إلا في ختام عصر الغوري، نطالع صورتها الكسيرة في صفحات ابن إياس، ونقرأ وصفه لرحيل صُناع الفن عن القاهرة، بعد مصرع طومان باي … هؤلاء الصُّناع الذين حملتهم مراكب السلطان سليم إلى القسطنطينية، وشيَّعتهم كلمات ابن إياس في رثاءٍ حزينٍ لغياب روح الفن عن القاهرة؛ فأخذت الأعياد والاحتفالات تمر حزينة كئيبة، وخبت كثيرٌ من الصناعات الفنية، وتبدد هذا المناخ الثقافي، صنيع نهضة للفنون.

العصر الحديث، بوادر وإشارات

كان هذا هو الصدع الذي أصاب النفس المصرية، وقطع اتصالها الحميم بالفنون، ولكن مصر تستقبل وجهًا آخر للحياة، حين يدخلها بونابرت بجيوشه، ويصحب، مع حملته العسكرية، موكبًا من العلماء والفنانين، كان بينهم بعض الأفذاذ، أمثال مونج، مساعد العالِم العظيم لافوازيه، وكان مونج متعدد المواهب والكفايات، متفتحًا للفن تفتُّحه للعلم، أوفده نابليون ضمن لجنة حكومية لفحص التحف الفنية في البلاد التي فتحها، وظفر لبلاده، فيما ظفر، بلوحة الجوكندة الشهيرة.

ولهذا جاء مونج إلى القاهرة مدركًا لعظمتها وتراثها، وحمل معه إليها أول مطبعة، عرفت القاهرة بفضلها أول صحيفة تظهر بها أسبوعيًّا، هي صحيفة «بريد مصر» … وكان في موكب العلماء موسيقيون وشعراء وأثريون وفنانون، أراد بونابرت أن يكتشف بهم وجه هذا البلد الأسطوري، واستقر هذا الموكب العظيم في حي الناصرية، وسكن الفنانون بيت السناري، في حارة مونج، وبدأ الاحتكاك بين الشرق والغرب، من خلال أعمال مصوري الحملة. وقد بُهر الجبرتي بما كان في هذا البيت من صورٍ واقعية لآدميين، بها من البروز والتجسيم في الفراغ ما يجعلها على حد تعبيره «تكاد تنطق.»

وهكذا بدأت مصر تتعرَّف على وجهٍ آخر، وأسلوبٍ مغايرٍ من التعبير الفني، يبدو أنه بهر المصريين، ولقد كان بين فناني الحملة الفرنسية أفذاذ، أمثال دينوي، الذي كان يدير متحف اللوفر في عهد الإمبراطورية، وديترتر وميشيل راجو، الذي صوَّر شيوخ الأزهر في لوحاتٍ حفظها متحف فرساي للشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ السادات والبكري والشيخ الفيومي ومحمد المهدي، وفي هذا دلالة على أن الاتصالات كانت تجري بين أهل الفنون والمجتمع المصري، وأنها أحدثت أثرًا؛ فلما جاء عصر محمد علي، اتجه، في بعثاته الأولى، إلى إيفاد أفرادٍ لتعلُّم فنون النحت والحفر والرسم، غير أن إعدادهم، كان في حقيقة الأمر، تقنيًّا، ولم يكن إعدادًا للفن، كما أطلعنا الأستاذ جاستون فييت في كتابه «محمد علي والفنون الجميلة»، وقد عاد هؤلاء فتولَّوا التدريس بالمدارس الفنية الصناعية.

على أن اهتمام محمد علي بإقامة القصور الباذخة، والمتنزهات، والنوافير، دعاه إلى أن يستعين برجال الفنون في تصميم مبانيه وتجميلها، وعمل الصور والتماثيل الشخصية. وهنا أخذت أذواق عصور الباروك والركوكو الأوروبية تغزو الذوق المصري، الذي أقبل على «الفرنجة»، أغراه بذلك جماعات الفنانين، الذين لم ينقطع توافُدهم على مصر في تلك الفترة، وبخاصة مع حملة أتباع سان سيمون.

لقد جاء ماشرو مع السان سيمونيين إلى مصر، وأعلن إسلامه عام ١٨٣٥م، ولُقِّب باسم محمد أفندي، وعُيِّن مدرسًا للرسم بمدرسة الجيزة، فلمَّا أُلغيَت احتضنه سليمان باشا، وكلَّفه بزخرفة جدران قصر مصر القديمة. واندمج ماشرو في أوساط المصريين الرسميين، وكان له فيها مكانته، وأصبح — فيما بعد — مديرًا للمسرح الخاص للخديو سعيد. وجاء «آلريك»، وعُيِّن أيضًا مدرسًا بمدرسة الجيزة، ثم بمدرسة أبو زعبل، وصنع تماثيل نصفيَّة لمحمد علي.

وصوَّر بعض الفنانين، من أنصار سان سيمون — مثل أشار وفليسين دافيد — لوحاتٍ من وحي مناظر مصر، كما أخذ كثيرون غيرهم بسحر هذا الجمال؛ فسجلوه في أعمالهم، وفكر أتباع سان سيمون في إنشاء مدرسة للفنون بمصر، كما اقترحوا تأليف لجنة استشارية للعلوم والفنون، ضمن برنامجهم الإصلاحي، الذي كان يقوم على العلم والفن والصناعة.

هذه البوادر التي تألَّقت في عصر محمد علي، واستمرت بعده، واستقدام الفنانين تباعًا لعمل التماثيل والصور لأفراد الأسرة المالكة، أشاع اهتمامًا بالفنون، وربط هذا الاهتمام بالذوق الأوروبي، الذي نفذ إلى مصر على أيدي هؤلاء الفنانين، واتصالهم بالحياة المصرية، في حين انتقلت إلى فرنسا نماذج فرعونية، تسرَّبت إلى صناعاتها؛ فاستخدمت رءوس أبو الهول في تزيين قطع الأثاث، وانتشرت أشكال المسلات في الحدائق الخاصة، وامتد تأثير المعمار الفرعوني إلى واجهات المباني.

وإذا كانت معالِم الطابع الأوروبي قد أخذت تسيطر على العمارة والفنون، منذ عصر محمد علي، فإنها تأكدت، بصورة واضحة، في عصر إسماعيل … في هذه الحقبة بدأت التماثيل ترتفع في القاهرة والإسكندرية، وكُلِّف ألفريد جاكمار بتمثال محمد علي، وبعده بتمثالَي سليمان باشا ولاظوغلي، فضلًا عن أنه زيَّن مداخل كوبري قصر النيل بتماثيل أسوده الأربعة، وكلف كوردييه بعمل تمثال إبراهيم.

واستمر هذا المناخ الاجتماعي محدثًا أثره، وظل الفنانون الأجانب يتوافدون إلى القاهرة، واتخذوا من حي الخرنفش حيًّا للفنون، انتشرت فيه مراسم الفنانين، وأقيمت حفلات الموسيقى الأوروبية.

وعرفت القاهرة عصر الفنانين المستشرقين؛ فسُجِّلت على أيديهم المساجد والبيوت والبواكي القاهرية والأسواق والحمامات والنساء المحجبات. من أفواجهم التي جاءت بعد السابقين فرومانتان وميون وبول لينوار وإميل برنارد صديق فان جوخ، وأحد رُواد ما بعد التأثرية، وتيودور فرير وباولو فورشيللا.

وتوالت معارض الفنانين الأجانب بالقاهرة؛ أقيم أول معرض عام بدار الأوبرا سنة ۱۸۹۱م، وشارك فيه بعض الفنانين الأجانب، الذين استهوتهم مصر، أمثال راللي وراسنجي وبوجدانوف. ووجد الفن حياة اجتماعية تستقبله، وفُتحَت أبواب بعض البيوت القاهرية لهؤلاء الفنانين، ولمن تعلَّم الفن في الخارج من الشرقيين، مثل يعقوب بن صنوع، الذي أخذ يلقِّن فن التصوير لأبناء الأغنياء.

ومع مطلع هذا القرن أخذ الإحساس بحاجة المجتمع المصري إلى ممارسة الفنون، ودخولها حلبة الثقافة، ينمو ويتأكد؛ فالأحداث التي سبقت مهَّدت لهذا الوعي، وسياحات المصريين في أوروبا، واتصالهم بالحياة الفنية فيها، أكدت لديهم قيمة الفن، ومكانه من الحياة، انظر قاسم أمين يعود مبهورًا بما رآه في متحف اللوفر من روائع الفنون؛ فيسجل في كلماته انبهاره … وهذا هو لطفي السيد، يكتب في الجريدة عن الفنون الجميلة، وينعى على المصريين أن عقولهم تسبق كثيرًا أذواقهم … وأننا لم نُدخِل في مجمع علومنا الفنون الجميلة.

وهيَّأ هذا المناخ فرصةً مواتيةً ليأخذ تعليم الفنون الجميلة مكانه في حياتنا، إلى جانب ما سبق أن أخذنا به من العلوم الحديثة، وتحققت الفكرة على أيدي بعض الفنانين الأجانب المقيمين في مصر، وكان على رأسهم المثَّال الفرنسي لابلاني، والمصور الإيطالي فورشيللا؛ فأقيمت في القاهرة سنة ۱۹۰۸م مدرسة الفنون الجميلة بحي درب الجماميز، في بيتٍ يملكه الأمير يوسف كمال، الذي استجاب للفكرة؛ فأنشأ المدرسة، وأوقف عليها من ماله.

وبدأ المجتمع المصري يشهد طلائع فنانيه يشاركون في الحياة الاجتماعية، وتصافح أعمالهم الأولى أنظار الناس في المظاهرات والجنازات القومية؛ حيث كانت تماثيل مصطفى كامل ومحمد فريد، من صُنع مختار، تتصدَّر مواكب الشباب. كما ظهرت أعمال الفنانين المصريين في عروض محدودة، أهمها المعرض الأول، الذي نُظِّم لهم بنادي «الأوتومبيل» في شارع شريف، في مبنًى من الطراز العربي، ما زال قائمًا حتى الآن.

وحول هذه المجموعات، من طلائع الفنانين المصريين، كانت طلائع الهُواة من رجال القانون والهندسة والأدب، يمارسون هوايتهم عن طريق المراسم الأجنبية، وتتوثَّق العُرى بينهم وبين زملائهم من الفنانين، ويستقبل الناس هؤلاء الطلائع، بعضهم يعجب بهم، وبعضهم يقف عند حدود التحفُّظ الحذر إزاء ممارسة المصريين لهذا النوع الوافد من الفنون، ولكن الفنانين الشباب يلقَون من المثقفين تقديرًا عن إيمانٍ بأهمية الفنون في صناعة الحضارة.

ومضت سنوات الحرب الأولى، محمَّلة بالتوتُّر، زاخرة بالأحداث، وتراجعت الحياة الثقافية في خضم هذه الأحداث، ولكن وميضها كان ينبئ بتألقٍ.

وجاءت الشرارة مع ثورة سنة ۱۹۱۹م، وتحرَّك الضمير الوطني، وظهرت علامات مشرقة في الحياة الثقافية، وكان الأدب والفن من هذه العلامات، التي واكبت مجتمع مصر الناهضة بعد الثورة.

ومن الإشارات المشرقة الأولى، إقدام السيدات على رعاية الفنون، واضطلاعهن بتنظيم المعارض، كظاهرة من ظواهر اتصال المرأة المصرية بالحياة العامة.

كانت المعارض التي أقيمت في سنوات ۱۹۱۹م، ۱۹۲۰م، ۱۹۲۱م، من الملامح الجديدة للحياة الاجتماعية. وكانت الجمعية المصرية للفنون الجميلة هي ظاهرة هذا المجتمع، الذي تلاقت فيه سيدات من المجتمع المصري، تحت رعاية الأميرة سميحة حسين، وكانت فنانة تمارس النحت. ومن أعضاء هذا التجمع الوطني، السيدة هدى شعراوي، والسيدة شريفة رياض، وحرم ويصا (بك) واصف، وحرم حسين (بك) سري.

نطالع في كتالوج صالون الربيع لعام ۱۹۲۱م — وكان أكثرها نجاحًا — أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية لهذا المعرض، وقد جمعت مهندسًا أحب الفن، هو المرحوم كامل غالب، وطبيبًا شارك في الحياة الثقافية لتلك الحقبة، هو الدكتور سامي كمال، ورجل أعمال أجنبيًّا أحب مصر، وقدَّم الكثير للفنانين المصريين، هو بول ألفريد فيس، كما ضمَّت اللجنة أيضًا محمود مختار، وكان قد عاد حديثًا من باريس، واستُقبِل استقبالًا قوميًّا حافلًا، إثر النجاح الذي أحرزه عرض نموذج تمثال «نهضة مصر» في باريس، وتولى رئاسة اللجنة الأستاذ عزت شكري … هؤلاء هم طلائع محبي الفنون في مصر. جمعوا في معرض واحد أعمالًا للرواد الأُوَل تنبئ عن اتجاههم. ملامح «المصرية» في تمثال صغير من المرمر لمختار، إلى جانب تمثاله ابن البلد الشهير، ومناظر سوق السلاح تتغلب في نفس عيَّاد على مناظر حديقة لكسمبورج، ضمن معروضاته، وتفتح له الطريق إلى الموضوع الشعبي. أما ناجي، فرسالته إلى هذا المعرض تنبِّئ عن هيامه بالأقصر، وتطلُّعه إلى طيبة، ويرسل محمود سعيد من المنصورة، حيث بدأ حياته القضائية، مجموعة كبيرة من أعماله؛ لوحة إناء زهر الجرانيوم، ومناظر من سياحاته، ووجوهًا من بعض المحيطين به، أما يوسف كامل، فهو منذ البدء مولع بالموضوعات التي وقف نفسه عليها؛ بوابات القاهرة ومساجدها، ومقاهي تحت الرَّبع ومناظر المرج، يرسلها جميعًا من مرسمه، الذي اتخذه في الخيمية، عند قصبة رضوان، وكذلك تبلور اختيار محمد حسن منذ هذا المعرض في الصور الشخصية، وصور الفلاحين والمناظر الطبيعية.

لا أطيل الحديث عن هؤلاء الرواد؛ فستمتد صحبتهم لنا في هذه الرحلة، ولكني أتناول أسماء تألَّقت في هذا المعرض، ثم غابت، وظواهر تكشف عن ملامح من وجه الحياة الفنية في مصر.

هذا مثال شاب كان مدرسًا بمدرسة الفنون الجميلة، يعرض أربعةً من تماثيله في هذا المعرض، اسمه عثمان مرتضى الدسوقي، اختطفه الموت في شبابه، عام ١٩٢٥م، قلما يتردد اسمه، أما أعماله فليس من بينها عملٌ واحدٌ في متحف الفن الحديث.

ومن بين الهُواة، اثنان سيعاصران الحركة الفنية ويعايشانها طويلًا؛ طاهر العمري، الذي جمع حبه للموسيقى مع حبه للرسم، في لوحاته المحفورة لكبار الموسيقيين؛ بتهوفن وفاجنر وشوبرت. ومصطفى مختار، وكان حينئذٍ تشريفاتيًّا للسلطان، ولكنه أعلن ضيقه من هذه الوظيفة؛ فنُقل إلى القضاء، وظل يمارس هواياته في التصوير والنحت والكاريكاتير، ويشارك في معارض الفن. من الهُواة مَن تراجع حتى أخريات حياته، وبينهم من ظل أمينًا بتواضعٍ، مشاركًا بإخلاصٍ في الحركة الفنية، على قدر جهده وطاقته، وكان منير شريف من هؤلاء الهُواة، الذين أخذهم حب الفن، وظل حريصًا على المشاركة في معارض الصالون حتى وفاته.

على أن من الظواهر التي تستوقف النظر، ظهور عدد من المصريات الفنانات في المعرض الأول، نطالع في دليل المعرض أسماء وأعمال الشقيقتَين أمينة وإقبال شفيق، ونجية محمد مصطفى، وكانت أول مدرسة للرسم في أول مدرسة لرياض الأطفال، والأميرة سميحة حسين، وقد عرضت تماثيل من عملها. وحرم محمود بك سري، والآنسة نفيسة أحمد عابدين؛ أسماء سرعان ما اختفت، ولكنها تنبئ، من هذا التاريخ البعيد، عن أن الحياة الاجتماعية في مصر احتضنت الفنون، وأن السيدات أقبلن على ممارستها، قبل افتتاح المعاهد الفنية المتخصصة.

جمعية محبي الفنون الجميلة وحقبة من التاريخ

تُسلِّمنا الجمعية المصرية للفنون الجميلة إلى جمعية الفنون الجميلة؛ فقد كانت في حقيقة الأمر تمهيدًا لها، وجاء قانون جمعية محبي الفنون الجميلة، الصادر في ٢٢ مايو ۱۹۲۳م، دليلًا على ذلك؛ فالأهداف واحدة، وتشكيل السيدات اللائي تولَّين معارض الجمعية المصرية انتقل إلى جمعية محبي الفنون الجميلة، أما مجلس الإدارة الأول، فقد جمع كثيرين ممن اتصلوا بالجمعية المصرية، وأضيف إليهم بعض رجال الأعمال، وكبار الهُواة والمحبين.

يقترن اسم جمعية محبي الفنون الجميلة باسم المرحوم محمد محمود خليل، وإن لم يكن أول رئيس لها؛ ذلك لأن رئاسته كانت أطول الرئاسات زمنًا.

كان الرئيس الأول للجماعة، الأمير يوسف كمال، وأياديه على الفن معطاءة، وفضله غير منكور، وكان للرؤساء بعده، السادة محمد محمود خليل، وعطا عفيفي وأحمد صديق وعلي لبيب جبر وجمال عبد الرحمن، أفضال كثيرة على نشاط الجماعة.

ومِن الأعضاء مَن بدأت معاصرتهم للجماعة منذ نشأتها، فسنظل طويلًا نطالع أسماء استمرت؛ حافظ عفيفي وعلي إبراهيم وشريف صبري وعلي إسماعيل وجبرائيل تقلا وجاستون فييت وهنري نوس وقطاوي ومارسيل فنسينو وريشار موصيري وفؤاد أباظة، هؤلاء كانوا أعمدة محبي الفنون الجميلة في مصر، منذ عشرينيات هذا القرن، ينضم إليهم، في مراحل تالية، الكثيرون من قادة الفكر، وسيظل طه حسين من أعضائها العاملين حتى وفاته.

وللجمعية أن تفخر بأن قوائم عضويتها حوت أسماء، لطفي السيد وعلي الشمسي وتوفيق الحكيم وعزيز أباظة وبشر فارس ومحمد حسين هيكل ويحيى حقي، وعلماء الآثار: اتيين دريتون وكريزويل وشارل كوينز ومصطفى عامر وعباس بيومي وعبد الرحمن زكي ومحمد مصطفى وباهور لبيب وكمال سامح ولبيب حبشي.

ولكن جمعية محبي الفنون الجميلة ترتبط أيضًا بشخصية لا تُنسى … رجل جمع الدهاء والذكاء والمقدرة والإقدام، وخبرات متنوعة غريبة، تعلَّم في حداثته الرسم والتصوير الفوتوغرافي بمصر وألمانيا، وأتقنه حتى وصلت مخيِّلته إلى التفكير في استعمال السينما، قبل أن ينتشر هذا الفن، والتحق برحلة عملية للمستشرق الكبير «الكونت دي لمبرج»، وسافر إلى بلاد العرب الجنوبية، وظهرت أعماله التصويرية في مؤلفات الرحلة المحفوظة في متحف فيينا الوطني.

لا يلبث عند عودته إلى مصر، عام ١٨٩٦م، أن يعمل على التفرُّغ لفن التصوير الفوتوغرافي، ولكنه لا يلقَى التشجيع الكافي؛ فيتحوَّل إلى نشاطٍ غريبٍ عن تكوينه، هو إقامة المزارع الصناعية ومعامل الألبان، وكان سبَّاقًا في هذا المجال؛ نقل إلى مصر نماذج من صناعاتٍ زراعية متقدمة شهدها في ألمانيا، ولكن أعماله لم تنجح؛ فصفَّاها عام ١٩٠٠م، وسافر إلى باريس؛ حيث عمل في نشاطٍ حر يتصل بالأثاث، وعمل مع بعض البيوتات الفرنسية، كما اشتغل بتنسيق المعارض.

وعندما ذهب سعد زغلول وأعضاء الوفد المصري إلى باريس، في أعقاب الهدنة، دعوه إلى العودة إلى مصر؛ للإفادة من خبراته، فعاد وأنشأ دار الفنون والصنائع للارتقاء بصناعة الأثاث، وكان عنصرًا محركًا لإقامة معارض الربيع، ثم في نشاط جمعية محبي الفنون الجميلة، التي شغل منصب سكرتيرها العام منذ نشأتها حتى وفاته.

لا يُذكر الجانب الاجتماعي من حياتنا الفنية، وإلَّا جاء ذكر فؤاد عبد الملك، الذي ظل في قلب هذا النشاط عنصرًا محرِّكًا مقدامًا، أنشأ، إلى جانب نشاطه في جمعية محبي الفنون الجميلة، متحف التماثيل الشمعية، كما أقام جنة الأطفال، التي كانت تتألق ملاعبها في حديقة سراي تيجران، مقر جمعية محبي الفنون الجميلة، فضلًا عما أسهم به في نشر الذوق، عن طريق الصناعات الفنية وتنظيم المهرجانات العامة … كان خليطًا غريبًا من رجل الفن ورجل الأعمال، استطاع أن يعمل بمهارة واقتدار للجمعية، التي أعطاها كل طاقته خلال فترة كانت فيها مركز إشعاعٍ للنشاط الفني في مصر، وظل أمينها العام حتى ارتحل، فتوالى على منصبه، بمقدرةٍ وبذلٍ كبيرَين، عضوان قديمان من أعضاء الجماعة، الأستاذ سند بسطا، والأستاذ محمد يوسف همام.

إذا كانت هذه الدراسة موكلة برسم الملامح العامة دون التفاصيل، واستحضار صور من المناخ، الذي ازدهرت فيه الفنون، دون الوقوف عند الاتجاهات والمذاهب والتيارات، فإن ملامح الصورة لا تكتمل إلا خلال نشاط جمعية محبي الفنون الجميلة ومعارضها في نصف قرن.

كان صالونها السنوي، منذ أقامته عام ١٩٢٤م، حدثًا كبيرًا، له يوم رسمي، يفتتحه فيه رئيس الدولة، ولكن فاعلية هذا الصالون هي التي أرست قيمته التاريخية … لم تعرف الحياة الفنية في مصر نشاطًا ظل متصلًا، على امتداد نصف قرن، مثل هذا النشاط، كما أن أثره في حقبة من تاريخ الفنون لا يُنسى، حين كان هو المحور والمدار.

كانت العشرينيات هي سنوات تألُّق روَّاد الجيل الأول من الفنانين في الصالون … لم يتخلف بعضهم عنه إلا حين أنشئُوا جماعة الخيال، برئاسة مختار، من أجل إرساء دعائم فنٍّ قومي، وأعدوا، في مقرها، بشارع الأنتكخانة، قاعة خاصة لمعارضهم، ولكن جماعة الخيال لم تلبث أن ذهبت، وبقي الصالون يُطلِعنا على الحركة الفنية.

من خلال معارضه الأولى، نلمح كثرةً من الفنانين الأجانب، وقلة من المصريين … من الأجانب أساتذة كبار، أمثال جبرييل بيسي، وكاميليو إينوشنتي، وبونيللو وبيبي مارتان وبونتيللا وشارل بوجلان وكلوزيل وأنجلوبولو وسباستي وبابا جورج وبرانداني، هذه أسماء اختفت بعد أن شاركت في السنوات الأولى من الحياة الفنية، كما اختفى أمثال جيو كلوتشي زميل رواد الجيل الأول، تعلَّم في مدرستهم، وعاش بحي شبرا، ورسم كثيرًا من مناظر مصر، ثم استقر به المَطاف في باريس، مصورًا ونحاتًا كبيرًا. وفريد نجم الذي تخرج معهم، وتوافر على فن العمارة.

كان لهذه المعارض أثرها في نشأة حركة نقدية، واكبت النشاط الفني … ألم يكتب العقاد والمازني وحسين هيكل ومي، المقالات الأولى في النقد الفني، إلى جانب مجموعة من النقاد الأجانب، أخذوا تباعًا يرصدون تطور الحركة الفنية، من خلال معارض الجمعية، ويلمحون الإشارات المتألقة في إبداع أجيال الفنانين، التي وجدت في معارض الجمعية مجالًا لها. ما زلنا نذكر مقالات موسكاتيللي وآتين مربيل وروبرت بلوم وموريك بران، التي أرست أسس النقد الفني، وفق أصوله الجمالية.

من الملامح المشرقة في النشاط الفني، ظهور جيل جديد من الفنانين، من خلال معارض الثلاثينيات، هؤلاء هم الطلائع من خريجي مدرسة الفنون الجميلة، بعد تحويلها إلى معهدٍ حكومي، وخريجي المدارس الفنية الأخرى، الذين أُوفِدوا في بعوث الدولة الأولى. فقد صحب سنوات المد السياسي في العشرينيات، وقيام البرلمان الأول، عام ١٩٢٤م، مدٌّ مقابل، في الحياة الفنية. قرر هذا البرلمان ميزانية للبعوث الفنية، وميزانية للمقتنيات، وكوَّنت الدولة لجنة استشارية للفنون الجميلة، وشكَّلت النواة الأولى لمتحف الفن الحديث، في قاعةٍ بسراي تيجران، قبل أن ينتقل إلى سراي موصيري، بشارع فؤاد الأول (٢٦ يوليو)، ثم سراي البستان، غير أن آثار هذا المد لم تتحقق إلا في سنوات القهر السياسي والاجتماعي، في أوائل الثلاثينيات؛ فكانت كأزهارٍ نبتت، وتألقت، رغم المعوقات، وإن ظل قدَر أصحابها محكومًا بقيودٍ من الظروف والأزمات، التي أحاطت بمصر؛ فحسين بيكار يعمل مدرسًا بالمدارس الابتدائية، ويذهب إلى المغرب بحثًا عن وظيفة، وصلاح طاهر يقبل وظيفة مدرس في المنيا، وعبد القادر رزق يعمل في مدرسة الفنون الجميلة لفترة خارج كادر هيئة التدريس، وعبد السلام الشريف يلتحق بوظيفة رسام بمصلحة المساحة، ونحميا سعد يصادف عذابات الحياة في عملٍ ضئيلٍ، لا يتفق ومواهبه، وعبد الغني قدري، هذا الاسم الذي يذكره معاصروه، ويذكرون معه أعمالًا كانت تحمل وعودًا كبيرة، يجاهد في عناء، وقبل أن تتيح له الظروف وظيفةً ملائمةً يخترمه الموت.

كان الجيل الأول قد فتح لمن جاء بعده آفاقًا من التعبير عن مصر الريف، ومصر الأحياء الشعبية، الجاسمة في القاهرة شرقي العتبة الخضراء، أو في حي السيدة، وفي الإسكندرية عند حي بحري، هذا فضلًا عن تطلُّع إلى الموضوع القومي، كما أن البعض تجاوز الموضوع إلى إبداع معالم فن قومي مكتمل السِّمات في شكله ومضمونه.

نشاهد في هذه المعارض أعمال حامد سعيد الأولى، في مرحلته اللونية، قبل أن يتجه، ببحثه الفني، إلى آفاق التراث، ولوحات رمسيس يونان، المدرس بمدرسة طنطا، في رحلة البحث عن الشكل كعالمٍ قائمٍ بذاته. وهذه بشائر أمل يرحب بها النقاد، حين يعرض عبد القادر رزق ومنصور فرج أعمالهما النحتية الأولى في الصالون.

كان معرض عام ١٩٣٤م حدثًا هامًّا، نال فيه صبري ورزق ميدالياتَي الصالون الفضية، بعد أن حُجبت الميدالية الذهبية بسبب تأخُّر إقامة المعرض … وعرض فيه محمود سعيد لوحةً من علامات الطريق في حياته «المرأة ذات الجدائل»، بينما عرض ناجي مجموعة لوحاته الحبشية، وظهرت «راهبة» صبري في الصالون، وخُصصت قاعة لأعمال مختار تحيةً لذكراه.

وكان تزايد عدد المصريين في المعرض، إلى جانب الفنانين الأجانب، وعرض باكورة إنتاج الدفعة الأولى في مدرسة الفنون الحكومية، من الظواهر التي احتفى بها الكُتَّاب، ففي يونيو ١٩٣٤م، كتب عبد السلام الشريف، في مجلة الصرخة، يقول: «إن التاريخ قد وقع على أداته لتسجيل مجد مصر في القرن العشرين؛ إذ وجد هؤلاء الشباب الفنانون من خريجي المدرسة، وفيهم أمثال حسين أمين (بيكار)، وعلي الديب في فن التصوير، وأمثال عبد القادر رزق في فن النحت …»

كما أشاد بأعمال صلاح طاهر وبشارة فرج وأحمد عبد الفتاح … وبنفس الحماس كتب أحمد الصاوي محمد وتوفيق حبيب «الصحافي العجوز» في الأهرام، بينما اتخذ العقاد من المعرض مناسبةً للمناداة بوجوب إعطاء المصريين حقهم من التقدير، وعدم إيثار الفنانين الأجانب عليهم، وإلا كان، من جراء ذلك، ما لا بد أن يكون من خنقٍ للمواهب المصرية، وتعويق لخطوات الفنون الجميلة في بلادنا.

وكتب أحمد الصاوي فيما قل ودل في نفس المعنى يقول: «هيهات لأجنبيٍّ أن يتغلغل في روح بلادنا، ويكشف مكنوناتها مثل ما للمصري الذي نبت في أرضها، ورضع من ثديها … وأعظم دليل على كذب دعواهم وغرورهم وجهلهم، ما رأيناه في غرفة واحدة من تماثيل فقيد الفن والوطن مختار.»

هذا في حين أخذ النقاد الأجانب يحلِّلون أعمال الطلائع الجديدة من الفنانين المصريين، ويكشفون في مقالاتهم عمَّا فيها من قِيَم الفن.

بهذا الاهتمام استُقبل هذا المعرض، كما استُقبلت كل معارض الثلاثينيات، وما قدمته من أعمالٍ لأمثال حسين بدوي وإبراهيم جابر وسامي فرج ومصطفى متولي ومصطفى نجيب وعبد الحميد حمدي وسيف وانلي وحامد عبد الله وجمال السجيني وكامل مصطفى وفتحي محمود وحسن حشمت وعباس الشيخ وناتان أبسخرون، وكمال عبيد وكوكب يوسف وزينب عبده واعتماد الطرابلسي وإنعام سعيد وإدوار زكي خليل وصبري راغب، وأفراد جماعة الدعاية الفنية، ومن دعائمها حبيب جورجي وشفيق رزق ومحمد عبد الهادي وشفيق زاهر، وجماعة الخزف لسعيد الصدر، الذي سيظل مشاركًا، بروائعه خزفًا ونحتًا وتصويرًا، ومنها أيضًا جماعة الأرجونت وجماعة مرسم الإسكندرية؛ فقد كانت معارض الصالون ملتقًى لأعمال الجماعات الفنية الأخرى.

وظهرت أعمال وأساليب جديدة … التصوير بالقماش لنجيب أسعد وعبد السلام الشريف، واتجاهات حسين يوسف أمين، التي كانت نواة لدعوته في تكوين جماعة الفن المعاصر.

وأصبح البحث عن الابتكار من شواغل لجان تحكيم الصالون، دليل ذلك أن مصورًا قديمًا مارس الرسم منذ خواتيم القرن التاسع عشر «سليم حداد» الذي شُغل في شبابه برسم كبار شخصيات عصره، أمثال جُرجي زيدان ويعقوب صروف وعبده الحامولي، تُرفض أعماله في صالون ١٩٣٥م؛ فقد كان الرجل قد انصرف عن الرسم إلى مشروعات الآلة الكاتبة، وكانت شيئًا جديدًا على مصر، ولم يعُد له إلا ساعات، يختلسها لرسم بعض الصور، التي استُبعدت لأنها منقولة.

وهكذا فرض التطور الفني نفسه؛ فأصبح محظورًا في الثلاثينيات ما كانت معارض الفن تستقبله من أعمالٍ في سِنيها الأولى.

في الأربعينيات، استمرت الجمعية على نهجها، ورغم ظهور جماعات أخرى، مثل المجمع المصري للفنون الجميلة، الذي أسَّسه صدقي الجباخنجي، عام ۱۹۳۳م، وجماعة الأسايست، عام ١٩٣٤م، ورابطة الفنانين المصريين، عام ١٩٣٦م، فإن نشاط هذه الجماعات لم ينتظم طويلًا، رغم أنها حققت إقامة نوعيات جديدة من المعارض. وقامت بعد ذلك، في سني الحرب وأعقابها، جماعات الأفكار؛ «جانح الرمال»، «الفن والحرية»، «الفنانون الشرقيون الجدد» «الفن المصري المعاصر»، ولكنها بذرت أفكارًا ومضت، واستقبلت معارض الجمعية الأعمال الأولى للسيرياليين يوسف العفيفي والتلمساني وفؤاد كامل، وغيرهم.

تظل أعمال الرُّواد التي شكَّلت دعامة تاريخ الحركة الفنية، تتوالى على صالون القاهرة، وينمو معها النقد الفني، ويجد لغته ومصطلحاته، وإلى جانب الرُّواد المصريين أسماء أخرى كبيرة، أصبحت مصرية بالانتماء والشعور، منهم جورج صبَّاغ، وهدايت ومارجوفيون وزوريان وسمسونيان وهلبرت وبوركار سميكة وآمي نمر ومدام بحري وكازوناتو وإيما كالي عيَّاد ومرجريت نخلة، كما ظهرت أعمال جيل آخر، سند بسطا وعزت مصطفى وأحمد يوسف وأحمد عثمان، وأشخاص آخرون شاركوا بالكثير، ولكنْ أعمالهم طُويَت، وأسماؤهم كادت أن تُنسَى في تيار حركتنا؛ شعبان زكي ولبيب تادرس وعلي الأهواني، أين أعمالهم ودورهم من هذه الحركة، ودور غيرهم ممن أغفلهم الزمن؟

في معارض الخمسينيات وما بعدها، نلمح الأسماء القديمة تجود بعطائها، إلى جانب مواهب جديدة، تتألق من خلال الصالون، وتزداد رسوخًا … ألَا يكفي أن نذكر منها أسماء حمودة والأرناؤوطي وحامد ندا والجزار وحسن سليمان ويوسف سيدة وعبد الرسول وتحية حليم وجاذبية سري وإنجي أفلاطون، وجيل آخر، منه: الرزاز والدواخلي وعمر النجدي ومحمد سيد توفيق وليلى عزت وثريا عبد الرسول وشريفة فتحي، وأسماء أخرى كثيرة وددتُ لو أذكرها جميعًا، لو لم يكن المجال للتمثيل والإشارات، وليس للسرد والحصر الذي قد تتناوله دراسة أخرى في تاريخ الصالون ومريديه.

من فضائل معارض الصالون أنها كانت تنظر إلى الفن نظرة شاملة؛ فمشروعات العمارة تنفرد بمكانتها إلى جانب أعمال التصوير والنحت، وفنون الحياة اليومية تعرض روائعها في رحاب صالونٍ يستوعب، بنظرة مستنيرة، كل ما يرفع ذوق الإنسان، ويشحذ فيه حاسة الجمال.

لقد عرض فيه محمد أنيس وفريد نجم، من خريجي مدرسة درب الجماميز، مشروعاتهما المعمارية، كما عرض فيه لبيب جبر وأنطوان نحاس وشارل عيروط.

كانت العمارة تعايش النحت والتصوير في معارض تلك الحقبة. وكانت مشروعات المعماريين تنم عن وعيٍ، وتنبع من ضرورة ونظرة مستقبلية؛ مشروع دار الأوبرا وتخطيط ميدانها، الذي عرضه أبو بكر خيرت في صالون ۱۹۳۷م، ومشروع العيد الألفي للأزهر لصديق شهاب الدين، ومشروعات رمسيس ويصا واصف الريفية.

وتظل الجمعية تكشف عن مواهب جديدة، كل أجيال الفنانين المتتابعة تلاقت في معارضها، وهي قد وسَّعت نشاطها من الصالون السنوي إلى معارض المسابقات، ومعارض الطلائع، التي أتاحت اكتشاف المواهب الشابة للفنانين … وانعكست التحولات، التي جاءت بها الثورة، على موضوعات المسابقات، ونوعيات المعارض، وأخذت بعد خمسين عامًا، تنوِّع في معارضها، وتضيف إليها الجديد، وتتحرك فيها تيارات جديدة من النشاط. ولكن هل كان ذلك وحده هو نشاط الجمعية خلال نصف قرن؟ إن معارضها تستوعب الكتاب والتصوير الفوتوغرافي، ورسومات الأطفال، ومعارض طوابع البريد، واللافتات السياحية، والفنون التطبيقية.

وهي قد حملت رسالة أخرى، في عصرٍ تفتَّحت فيه مصر منذ العشرينيات، بخاصة على الأدب والفكر الأوروبي، هي رسالة تقديم روائع الفن العالمي إلى المصريين؛ فكانت نافذة أطللنا منها على الفن الفرنسي، والبلجيكي والإيطالي والإسباني والأمريكي والإيراني واليوغوسلافي والألماني، وغيرها من فنون العالم.

لقد كان معرض رودان ومعاصريه، الذي أقيم عام ۱۹۳۹م، حدثًا ثقافيًّا هامًّا، وكان المعرض الإسباني بسراي إسماعيل، عام ١٩٥٠م، من الأحداث التي ستظل القاهرة تذكرها بالتقدير. وقبل ذلك معارض أخرى للفنون الأوروبية، كما كان معرض الفن الفارسي، الذي أقيم عام ۱۹٣٥م، احتفالًا بذكرى الفردوسي، من أهم ما شهدته مصر؛ بما اجتمع فيه من تحفٍ، جاوزت الثمانمائة، يشملها خط متصل من الإبداع الفني منذ القرن التاسع، حتى القرن التاسع عشر.

وأقامت الجمعية مجموعةً من المعارض الخاصة، لعل أهمها معرض الفنان محمود سعيد، الذي أقيم بالسراي الكبرى، عام ١٩٥١م؛ فكان أول عرض شامل لأعماله، أتاح رؤيةً متكاملة لهذا الفنان العظيم.

إن الأحداث لكثيرة والتاريخ حافل بها، ولكن هذه الدراسة معنيَّة بالجو العام، لا بالتفاصيل، بالإشارات، لا بالسرد، وبملامح مجتمع الفنون لا بقسماته الكاملة.

ولا تكمل هذه الملامح دون الإشارة إلى دور خطير اضطلعت به جمعية محبي الفنون الجميلة، منذ إنشائها؛ فقد كانت جهاز الدولة المعاون في رسم سياسة الفنون، وفي تنفيذها، وفي إقامة المعارض الخارجية لمصر، وتمثيلها في المعارض الدولية، واستقدام أروع الإبداعات الإنسانية في مجال الفنون، كما كانت الهيئة التي كوَّنت متحف مصر الحديث للفنون، واقتنت أعماله.

لعل جلال دورها يتضح في لحظة لحظات مجدها، حين أُعيد إنشاء اللجنة الاستشارية للفنون الجميلة، في سنة ١٩٤٩م، وعُهد برياستها إلى الأستاذ محمد محمود خليل رئيس جمعية محبي الفنون الجميلة.

اضطلعت هذه اللجنة، في تنظيمها، الذي صدر بمرسومٍ ملكي، بأمورٍ خطيرة؛ منها إنشاء الجوائز والمكافآت للفنانين، وحماية المواقع التاريخية والمناظر الطبيعية والميادين العامة، وما يُقام فيها من نصب وتماثيل ومنشآت تذكارية، بالإضافة إلى إنشاء المتاحف، واقتناء الطرف الفنية، وسياسة تعليم الفنون الجميلة، والنهوض بمعاهدها، وإقامة المعارض في مصر، وفي الخارج، والاشتراك فيها، وإعانة الجمعيات الفنية وتشجيعها. وقد وسع اختصاص اللجنة كل المسائل المتصلة بالفنون الجميلة، من موسيقى وتمثيل وتصوير ونحت وعمارة وغناء.

كانت مصر في تلك الحقبة، التي تلت الحرب العالمية الثانية، تغلي بأفكارٍ كثيرة، وتتردد فيها موجاتٌ من الإصلاح، وكان إصلاح الفنون الجميلة من بين هذه الموجات صدًى لحاجة مجتمع، يسعى إلى تدارك ما فاته.

وقد عبَّر وزير المعارف حينئذٍ «الأستاذ علي أيوب»، في خطابه الافتتاحي للجنة، عن مطلب الدولة من الفنون؛ فأشار إلى أننا «نريد الوصل بين الفنون والحياة المصرية الصميمة، فبذلك نستطيع أن نربط حاضرنا، المملوء بالآمال، بماضينا المجيد، ونهيِّئ من طبقات الشعب وحدة حية متوثبة، ونعبِّد الطريق للتفاهم والانسجام، بين أنحاء العالم المتحضر.

وهذا ما نريده للفنون، وما نريده منها، ولعل الجو في الإدارات الحكومية ليس بأصلح الأجواء، التي تنمو فيها هذه الأفكار وتزدهر؛ لذلك تركنا للجنة حرية التفكير والعمل، وستلقَى مقترحاتها، من الحكومة، كلَّ عناية وتقدير.»

أما محمد محمود خليل، فقد رسم، في خطابه الذي ألقاه بصفته رئيسًا لجمعية محبي الفنون الجميلة، سياسةً للفنون في مصر، تمثِّل فكر الجماعة … وهي ما زالت من أصلح الأسس لسياسة قومية.

لعل أهم ما جاء في خطابه، الإشارة إلى ضرورة توحيد الإشراف على مؤسسات الفن ومعاهده، وإسناد ذلك إلى هيئة فنية، تنظم نشاطها، وتسدِّد خُطاها، ذلك لأن تعدُّد جهات الإشراف على معاهد الفن، يجعل رسم سياسة موحدة لها ضربًا من المُحال. كما أشار إلى حالة متاحف آثار الفن القديم، وحاجتها إلى أبنية جديدة، تتسع لما يوجد لدينا من نفائس؛ لعرضها بطريقة يتسنى الإفادة منها، فلا تكون، كما هي الآن، مجرد مأوًى، تتكدَّس فيه الأمجاد في قاعاتٍ غير مستوفية لشروط العرض الفني الصحيح.

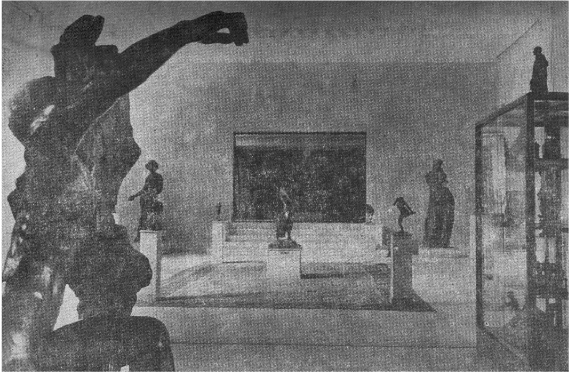

أما متاحف الفن الحديث، فقد ذكر أنه لا يوجد منها في بلادنا سوى متحفٍ واحدٍ بالعاصمة، يرجع تاريخ تأسيسه إلى قرابة ربع قرن، حين احتضنت جمعية محبي الفنون الجميلة هذه الفكرة؛ فخصصت، بمقرها القديم، قاعتَين لهذا الغرض، ووضعت النواة الأولى للمتحف على هذا النحو، عندئذٍ مسَّت الحاجة إلى تخصيص مكان أكبر لذلك المتحف الناشئ، فنُقل إلى سراي موصيري بشارع فؤاد، ثم إلى سراي البستان، وبعدها إلى فيلا زغيب، وكان التطلُّع في تلك الفترة إلى التوسُّع في إنشاء متاحف الفن الحديث الإقليمية، فبُدئ فعلًا في الإسكندرية وبورسعيد والسويس، ثم توقف العمل.

وتناول في خطابه حالة معاهد التعليم الفنية في مصر؛ فأبدى أسفًا أن ألغت الوزارة قسمًا لتخريج الفنانات بمعهد الفنون الجميلة، مكتفية بالقسم المهني، الذي يُخرج مدرسات الرسم والأشغال اليدوية، وشتان ما بين تخريج الفنان، وتخريج الموظف.

ومن نواحي النقص التي أشار إليها في تعليم الفنون، افتقار مدرسة الفنون الجميلة إلى قسم خاص لترميم الصور والتحف.

وقد لمس أيضًا عدم توافر قاعات العرض الفنية، واضطرار جمعية محبي الفنون إلى استئجار الدُّور لتقيم بها معارضها الفنية المحلية والعالمية. على أن المسائل المتصلة بنهضة الفنون لا تقف عند هذا الحد، بل هي تشمل، كما قال، إعداد الفنان المصري الكفء، وتأمين مستقبله، وتهيئة أسباب التشجيع الأدبي والمادي له، وإيجاد المجال الحيوي لنشاطه، ومن المشروعات التي طرحها في هذا المجال مشروع «منزل الفن»، الذي يلتقي فيه الفنان بعمله، وبزملائه؛ فتشتد بذلك المنافسة، ويُنتج بعد ذلك روائع الأعمال.

وأخذت العناية بالجمعيات الفنية باعتبارها مصدر نشاط الفنان، ومقره، في أغلب الأحوال، تركيزًا في هذا الخطاب.

كما أخذ الاهتمام نفسه موضوع التبادُل الفني، واستدعاء الفنيين من شتَّى أمم العالم، ليعقدوا المحاضرات، ويقيموا المعارض.

وفي ختام هذه الأفكار، تأكدت الدعوة للمحافظة على المناظر المصرية، وتنظيم المباني، وتخطيط الشوارع، وهي من الموضوعات التي أولتها اللجنة الاستشارية للفنون الجميلة، منذ إنشائها عام ۱۹۲۷م، اهتمامًا خاصًّا، ولكنها لم تأخذ صيغة تنفيذية إيجابية، يتحقق بها الأثر المطلوب.

وتردد في هذا التخطيط لسياسة الفنون مشروعان جليلان؛ مشروع إنشاء مدينة للفنون الجميلة، ومشروع تشكيل هيئة عُليا لتنظيم عدة معاهد، على غرار «انستيتي دي فرانس»، من بينها، معهد خاص للفنون الجميلة، وكان هذا المشروع قد أعدَّته نخبة ممتازة من رجال الرأي، في مقدمتهم الدكتور طه حسين.

تلك هي الأفكار التي تردَّدت، وهي تمثِّل منهج جمعية محبي الفنون الجميلة وفكرها في سياسة الفنون في مصر … مضت سنوات طوال، ولما يتحقق معظمها، بينما تحقق القليل بصورة أو بأخرى.

ولكنها في مجموعها تمثِّل فكرًا مستنيرًا، وأساسًا صالحًا للنهوض بالفنون.

وبعد، فقد كان هذا التمهيد هو خلفية اللوحة التي سنصاحب فيها أفراد جيل الرواد، في رحلة حياتهم، وفي كفاحهم ومفهومهم للفنون … وفي أثرهم العام على حياتنا الثقافية من خلال نظرة مجمَلة تطوف بآثارهم.

وما كانت اللوحة لتكتمل دون هذه اللمسات تنبئ بملامح من عصرهم، وأحوال الفنون فيه، وبالجو العام الذي تشرَّبوا نسماته، والإرهاصات التي سبقت ظهورهم … تلك إشارات من العصر، ولا يصدق الحكم على الفنان إلا في إطار عصره.