محمود مختار

معلومات تاريخية

-

وُلد في ۱۰ مايو سنة ۱۸۹۱م، ببلدة طنبارة، من قُرى المحلة الكبرى، وكان أبوه الشيخ إبراهيم العيسوي عمدة هذه القرية. وترك القرية في طفولته إلى قرية نشا، من قرى المنصورة، وهناك بدأت مواهبه تتفتح منذ طفولته، وأخذ يشكِّل من طين القرية تماثيله الصغيرة … ثم رحل إلى القاهرة.

-

التحق بمدرسة الفنون الجميلة، سنة ۱۹۰۸م، وتلقَّى تعاليم النحت على الأستاذ لابلاني، ثم سافر إلى باريس لإتمام دراسته، سنة ١٩١١م، وتتلمذ على الأستاذ كوتان، وعلى النحات الفرنسي أنطونان مرسييه.

-

عمل فترة مديرًا لمتحف جريفان بباريس، خلفًا لأستاذه لابلاني.

-

عرض نموذج تمثاله نهضة مصر بمعرض الفنانين الفرنسيين، سنة ۱۹۲۰م، ونال عليه شهادة شرف من المعرض.

-

دعا بعض المفكرين في مصر لإقامة التمثال في أحد ميادين القاهرة.

-

ونُظِّم اكتتاب شعبي لإقامته، ثم تولَّت الحكومة، بعد ذلك، أمر إقامة التمثال.

-

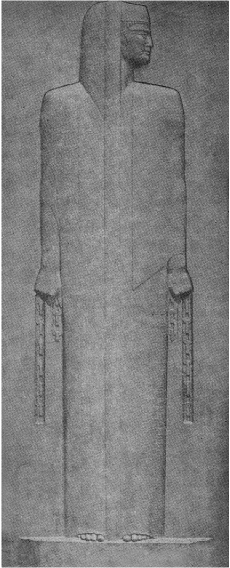

انتهى من إقامة تمثال نهضة مصر، سنة ۱۹۲۸م، وأُزيح الستار في ميدان المحطة، ثم إلى مدخل الجامعة، سنة ١٩٥٥م.

-

ساهم في هذه الأثناء في تنظيم الحركة الفنية، وإنشاء مدرسة الفنون الجميلة العُليا، فضلًا عن مشاركته في المعارض بمصر والخارج، بأعمالٍ لقيت التقدير، وكانت أول آثار الفن المصري الحديث، التي عُرضت بالخارج.

-

أقام معرضًا خاصًّا لأعماله سنة ١٩٣٤م، بقاعة «برنهيم جين» بباريس، أحدث أثرًا كبيرًا بين نقاد الفن في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

-

وكتب الناقد العالمي، رايمون إسكوليه، يقول: «إن نظرة إلى الأربعين تمثالًا، من الرخام والبرونز والحجر، التي عرضها في قاعة برنهيم الصغير، لتدل على أن العالم قد أضاف اليوم إلى فنَّانيه مثَّالًا عظيمًا، توصَّل إلى أن يُعيد روح الفن المصري العريقة، مع احتفاظه بأسلوب تعبيره الحديث.»

-

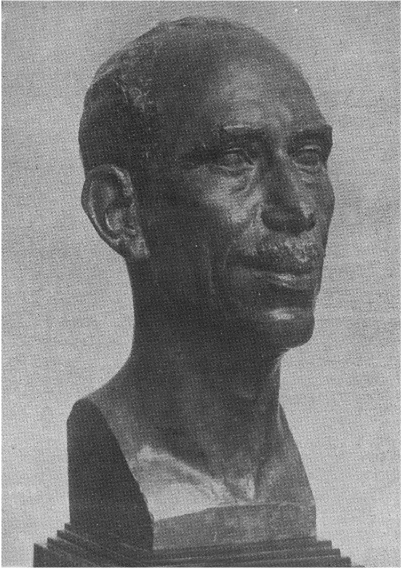

أقام تمثالَي سعد زغلول في القاهرة والإسكندرية، في الفترة بين ۱۹۳۰م، و۱۹۳۲م.

-

تُوفي في ۲۷ مارس ۱۹٣٤م، وتنازلت أسرته عن آثاره للدولة، بشرط إقامة متحف لها.

-

أقامت الدولة متحفًا خاصًّا لآثاره في سنة ١٩٦٢م.

مختار، الفن والنهضة

فن النحت هِبة من هبات مصر؛ فهي قدمت للعالم أروع آثاره في عصرها الفرعوني القديم، ولم تغِب مع خاتمة هذا الصرح العظيم، الذي بدأ في منف، وانتهى في الإسكندرية، عبقرية النحات المصري، ولكنها كانت تومض، ويبدو وميضها في آثار العصر البطلمي، وفي تماثيل التناجرا، وفي منحوتات العصر القبطي، وفي دقة الحاسة النحتية عند الفنان الإسلامي، التي تجلَّت في آثار العصر الفاطمي والعصر المملوكي.

وبعد أجيالٍ من الصمت، ظهر في عشرينيات هذا القرن، محمود مختار، وخلفه المسار التاريخي الذي أمد عبقريَّته بفيضٍ من التجارب حتى ليُعتبر فنه نقطة بداية للنحت المعاصر، ولكنها بداية تحمل عراقة الاستمرار وأصالته؛ إذ تلاقت فيها خُلاصة تقاليد مصر عبر تاريخها المديد؛ فكان الوريث لحضارات مصر الفنية، تلقَّاها، فانصهرت في نفسه، والتقت معها تجارب الفن الحديث، وما استخلصه من هذه التجارب من مقوماتٍ، كانت مصدر ثراءٍ لأسلوبه الخاص.

ولقد خلَّف محمود مختار تراثًا متعدد الألوان، ولكن طابع روحه وعبقريَّته، يتمثَّل في هذا التراث، في تمثالَي الميدان «نهضة مصر، وسعد زغلول»، وفي تماثيل الأشخاص، ثم في تلك القصائد المنحوتة من حياة القرية، في رموز الفلاحة، التي رفع أحداث حياتها اليومية إلى ذروة التعبير الفني.

ولم يقنع مختار بدوره كأول نحات يُعيد لمصر مجدَ فنِّها العتيد، ولكنه حمل أيضًا رسالة الدعوة الفنية، وتأكيد مكانة الفنان في المجتمع، وإقامة الإنشاءات اللازمة للنهوض بالفنون.

وهكذا شاءت الظروف أن يكون النحت فن الانبعاث الأول في مطلع النهضة، وأن يكون رائد النهضة الفنية، في مجالاتها العامة، مثَّالًا، يرمز إلى فن بلاده الأصيل.

قد لا يدرك هذا الجيل مشقة الطريق، وعناء التضحيات التي بذلها مختار، من أجل الفن، والعقبات التي صادفته وهو يُرسي للنهضة الفنية دعائمها، ولكن معاصري مختار يقدِّرون فضله في ارتياد طريق جديد، وهذه الكلمات من طه حسين، تعبِّر عن ذلك حين يقول:

«إنه لمن العسير على شباب اليوم، أن يتصوَّر ما استولى علينا من دهشة، ومن عجبٍ، عندما بدأ الحديث عن مختار. فنحن، وإن كنا قد أخذنا الآن نتحدث عن الفن وندرسه، وننظم له المعارض، ونناقش ونصدر الأحكام، إلا أن أمور الفن كانت غريبة من قبل على الشباب. لقد كان مختار معجزة أدهشتنا، حتى أسميناه «النابغة»، وعلى شباب اليوم أن يعلموا تمامًا أنه إذا كان الفن الآن شيئًا معترَفًا به، تشجعه السلطات الرسمية، فإننا نَدين بذلك لمختار، ولن ينسى له هذا الفضل أحد.»

لقد كان مختار مثلًا لانتصار إرادة الفرد على ظروفه، وعلى مجتمعه، وعلى العقبات التي تقف في سبيله.

بدأ حياته في قرية من قرى مصر، كان من احتمالات الظروف أن يبقى فيها، وأن تضيع على شواطئها مواهبه، التي بدأ وميضها في تلك التماثيل الصغيرة، يسجل فيها مَشاهد طفولته، ولكن المنابع الريفية، التي أمدَّت القاهرة بطاقات النبوغ، بعثته إليها كما بعثت زعماء الفكر والسياسة والأدب، أمثال محمد عبده وسعد زغلول وطه حسين.

وكان من احتمالات الظروف أيضًا، أن يضل محمود مختار طريقه في المدينة العتيدة؛ فموهبته ليس لها فيها صدًى، ومدارس الفنون الجميلة ليس لها وجود، والفنان لا مكان له في المجتمع. غير أن افتتاح أول مدرسة للفنون الجميلة سنة ١٩٠٨م، وإصرار هذا الفتى على الالتحاق بها، دون أن يدرك مفهومها، كان بداية الطريق إلى اكتشاف مواهبه.

ويكفي لمن كان مثله أن يجد أول الطريق، حتى يصر على أن يبلغ نهاية المدى. من أجل هذا لم يقنع مختار بما قدَّمته له دراسة الفنون في القاهرة، حتى أُوفد في بعثة إلى فرنسا، ولم تكفِه مقدرات النجاح والتفوق، الذي ناله في مدرسة باريس، وإنما مضى به الإصرار والأمل إلى أن يطرق معرضها الرسمي السنوي؛ فيكون أول مصري تُقبَل أعماله في باريس، وأن يُستدعى للعمل في متاحفها، وأن يكرس جهده، بعد ذلك، لعمل نموذج تمثاله «نهضة مصر»، وينال عليه جائزة تقدير في أكبر معارض باريس سنة ١٩٢٠م، ثم ينال عليه أيضًا تقييمًا من أكبر نقاد الفن حينئذٍ، وأكثرهم صرامة في أحكامه، «أندري سالمون»، الذي كتب يقول: «لا أعرف نحاتًا معاصرًا عني أكثر من مختار بالعنصر البنائي، وباحترام الكتلة لذاتها، في فن النحت، وفقًا لما تمليه تقاليد هذا الفن العريقة، وليس هناك فن أجدر من فنه أن يكون فن انبعاث … وفوق هذا فإن مختار دفعنا لأن نلمس أعماق ضمير بلاده، حين عبَّر عن عاطفة كبرى، تتمثَّل في تمجيد جنسه.»

قد يكون ما بقي في الأذهان من قصة تمثال نهضة مصر، حماسة الشعب واكتتابه، من أجل إقامة هذا التمثال، وتأييد المفكرين والكُتاب والشعراء، وأولي الأمر من المتصلين بالقُوى الشعبية في ذلك الحين. ولكنَّ وراء ذلك كله كفاحًا مريرًا، ما كان في الإمكان احتماله لولا صرامة الإرادة، وقوة الإصرار، يكفي أن يقتطع هذا التمثال من عمر الفنان ثماني سنوات، ضاعت بين مقاومة الحكومات له، وإقامة العوائق والعقبات في سبيله … عملٌ كان مقدرًا له أن يُنجَز في عامَين أو ثلاثة أعوام، ينصرف بعدها الفنان إلى رُؤاه الزاخرة؛ فتواجهه قُوى الرجعية، وتقف في سبيله، وتقطع عنه مكافآته البسيطة، التي كانت كل ما ناله على هذا العمل، والتي لا توازي ما تمنحه الدولة اليوم للفنان المتفرغ، لتُتيح له حرية إنتاج ما يريد، بعيدًا عن العوائق المادية، دون أن تستلزم منه شيئًا.

أي عناء لاقاه هذا الفنان، وأي معوقات واجهته، حين كان العمل يقف، فيجد نفسه بلا مورد ولا أمل … ويبعث صيحاته إلى وزراء الأشغال، الذين كانوا يشرفون على إقامة التمثال، قائلًا بلغة جهيرة مؤكدة:

«ليست وعودًا ما أريد، وإنما قرارًا حاسمًا صريحًا — نعم أو لا — على أن يكون ذلك عاجلًا؛ فلقد بدأت أشعر باليأس من الاستمرار على هذا النحو …»

وعلى الرغم من ظروفه، فإن لديه شجاعة النفس؛ فهو لا يرضى بأنصاف الحلول، ولا بالمواربة، ويريد أن يؤكد مكانة الفنان في المجتمع، ويُرغِم المسئولين على الاعتراف بالفن والفنانين.

وما كان غيره ليستطيع، في هذا الموقف، أن يوجِّه لرئيس الحكومة مثل هذه الرسائل:

«لقد كنت أرى على الدوام أن تدخُّل الحكومة في شئون الفن بالوضع القائم، ليس فقط عديم الفائدة، ولكنه بالغ الضرر، أليس من المضحك والمؤلم، في الوقت نفسه، وصاية وزارة الأشغال على الفنون الجميلة … إلى أي طريق يستطيع أن يوجِّه الفنون جهازٌ تشغله دائمًا أمورٌ بعيدة عن الفن؟

لو كان كل الفنانين في العالم يَلقون مثل هذه المعاملة من حكوماتهم؛ لهجر أغلبهم الفن، واشتغل بالبقالة.»

وعندما انتهى التمثال، وأزيح عنه الستار، لقي من المفكرين، ومن أفراد الشعب التقدير والإعجاب، ولكنه لقي الفتور والإعراض من السُّلطات الرسمية؛ فلم ينَل مبدعه وصانعه أي تعويض مادي على عمله، ولم تمنحه الدولة رتبةً أو وسامًا، حين كانت الرتب والأوسمة تُمنَح للكثيرين … وقنع مختار بما قدمته له الأمة؛ فهو يشعر دائمًا أن عطاءه من أجلها، وفي سبيل نهضة فنونها. ولقد ظل، في سنوات العناء والكفاح، يجاهد في إرساء الدعائم الفنية لبلاده، فاستطاع بإصراره، وتأييد بعض المستنيرين من الرسميين، أن يجعل الدولة تنشئ جهازًا للفنون الجميلة، وتدرج له الاعتمادات في ميزانية الدولة، وتُوفِد البعوث الفنية، كما استطاع أن ينظم مناهج دراسة الفن، وأن يسهم في إنشاء المدرسة الرسمية للفنون الجميلة، حين كان غيره من المفكرين يسهمون في إنشاء الجامعة الحكومية.

وعندما كانت إقامة المعارض الفنية، وإعداد قاعات الفن أمرًا عسيرًا، أنشأ مختار جماعة «الخيال»، وجعلها مركزًا للثقافة والفن، ضمَّت أجمل قاعة للفنون.

وفي هذه القاعة أتيح للفنانين ما تتيحه الدولة اليوم لهم، من عرض إنتاجهم، بل ضمَّت هذه القاعة معارض لكثيرٍ من كبار الفنانين، الذين كانوا يفِدون إلى مصر فيلقون، في هذا المكان، المناخ الفني والثقافي الحر، الذي يعيش فيه فنان الغرب.

وفي هذه القاعة عرض الفنان العالمي، فان دونجن، أعماله، وأقام في مصر شهورًا، في صحبة مختار، وكان يدهشه، وهو في قمة ثرائه وشهرته، أن يرى هذا الفنان المصري، يعيش في القاهرة حياته البسيطة، ويبدع، برغم الظروف، روائعه التي استحوذت على إعجابه.

غير أن مختار كان مشغولًا، عن كل ذلك، بفنه، كان كل ما يعنيه هو أن يؤكد ذاته، وأن يسجل رؤى نفسه.

ولا يكاد يتجمَّع لديه قدرٌ من المال، حتى ينفقه من أجل إخراج تماثيله وعرضها، ويوزعه على بيوت «السبك»، ودور العرض؛ ليُبرز فنَّه في أروع الصور، كأعظم رجال الفن في العالم؛ فهو لا يؤمن بالعمل المتواضع، ولا يريد إلا العمل الكامل الكبير، وطموحه يأبى أن يقف به عند حدٍّ.

وبهذا أقام الدليل على قدرة الفنان المصري على أن يعيش، وينتج، كأكبر أساتذة الفن، دون أن يعتمد على ثروة أو منصب، وإنها لشجاعة تنم عن قوة نفسه؛ ففي مطلع الطريق وسط بيئة، حديثة العهد بالفن، لم يكن يسيرًا أن يهب فنانٌ حياتَه لفنِّه، دون أن يكون له سندٌ من سلطة، أو استقرار مادي.

وعندما دُعي مختار إلى إقامة تمثال سعد زغلول، استقبل الفكرة بحماسٍ. كان يتخيل فكرة تخليد سعد في صرحٍ مشيَّد، كذلك الصرح الذي حلم به ميكيل أنجلو، من أجل قبر يوليوس الثاني، صرح يجمع رموزًا، تصوِّر كفاح الشعب وحياته ومُثله، والقيم التي جاهد من أجلها، ممثَّلة في الحرية والعدالة والدستور. كان يريد، من خلال هذا الصرح، أن يُوقِظ روح البطولة، ويسجل معنى كرامة الشعب وسيادته، وصاغ هذه الرموز، التي كان يريد أن يخلِّدها، في الجرانيت، ولكن مقاومة السلطات له في هذه الفترة، كانت أعنف ما يكون، وأحاطه كيد رجال السراي والرجعيين، وكان، في هذه الأيام القاتمة، يطالع حياة ميكيل أنجلو، وصراعه، ويجد عنده العزاء، ويكتب لصديقٍ قائلًا: «هل تعلم أن ميكيل أنجلو كان مكروهًا من معاصريه؛ لأنه كان له شخصيته وخُلُقه الصارم، حتى إنهم أسموه «الجلاد»، ولقد غضب ميكيل أنجلو من الناس جميعًا، وامتد غضبه إلى البابا الذي كان يرعاه.»

«وفيدياس الذي توَّج الإنسانية بغمار من المجد الخالد، ما كان يحميه سوى شخص واحد — بركليس — فلما سقط نُفي فيدياس، ومات في المنفى.»

«فولتير ألَم يُثر حفيظة معاصريه، وأُلقي به مرتين في الباستيل؟ إنني إذ أذكر هؤلاء الرجال، لا أفكر في أن أقيس نفسي بهم، فهم عمالقة، ولستُ، إلى جانبهم، شيئًا مرئيًّا، ولكني أذكرهم لأنهم نماذج عالية، تمثِّل موقف الناس من عباقِرتهم.»

«وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة لهؤلاء؛ فلعل دهشتك تُنتفَى؛ إذ ترى كثيرين يقفون في سبيلي، ويعملون ضدي … لم يبقَ إلا القليل، وبدلًا من أن أُنفى من هنا بسبب دسيسة، أو مؤامرة، فسأنفي نفسي باختياري، إنني أكاد أعيش في قفصٍ من زجاج، ولكن رأسي في حاجة إلى الهواء؛ فهو غذاء الفن وحياته.»

ورحل مختار من مصر … وعانى المرض واليأس والشقاء، ولكنه عاش رافع الرأس، معتدًّا بكرامته، التي أكد بها كرامة الفنان المصري المعاصر، واستطاع، بمواقفه الفذة، أن يُرسي في الحياة الفنية تقاليد، وأن يظفر بالاعتراف بمكانة الفنان في المجتمع.

وعندما يطوف فنان اليوم بمتحف مختار، ويرى روائع فنِّه، قد لا يعرف قصة كفاحه، وقد لا يدرك أن الطريق الممهد اليوم، كان من قبل محفوفًا بالصخور، وأن الأيدي التي شقَّته، قد دُميت، وأضناها المرض.

ولكن هذه الأيدي، رغم ما لقيت من مقاومة، قد حقَّقت معجزة التعبير عن شخصية مصر، في أسلوبٍ يقف بين اتجاهات العصر المتعارضة، ويعيد وصل التجربة التي انقطعت لآلاف السنين.

لقد استطاع مختار، برغم ضجة المذاهب الفنية في عصره، أن يعصم نفسه من الانسياق وراء بريقها؛ فعاد إلى تقاليد بلاده في عصورها المختلفة، ولم يغفل، في نفس الوقت، تجارب الفن الحديث، ولكنه تأمَّلها بإدراكٍ ووعي، ثم ربط بينها وبين التراث، وترك لحساسيته حرية التعبير بلغته الخاصة.

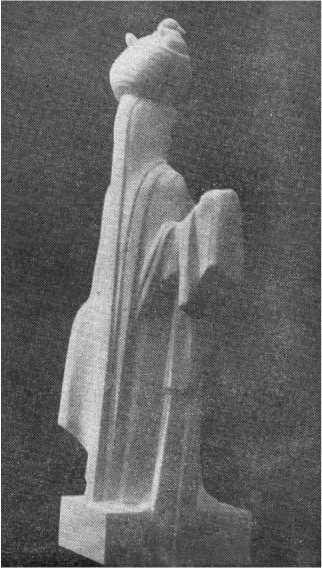

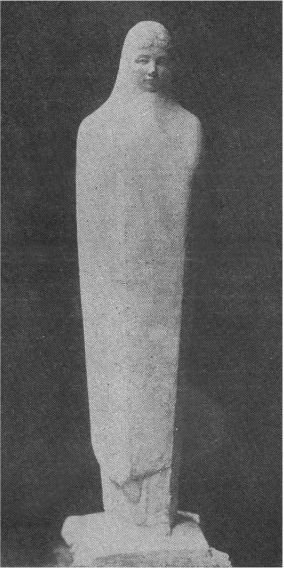

ولقد وجد مختار في الفلاحة نموذجًا يستجيب مع مشاعر نفسه، فعبَّر عن صفائها ونُبلها، واختار منها معنًى رمزيًّا، يبشِّر بالحياة والخصب والأمل، في تماثيل الفلاحة والماء، وقد وجد في الملابس الريفية حلولًا للتطوير، هدته إلى موسيقية التجريد، تلك الموسيقية التي تحفظ نبضات الحياة في التمثال.

يقول هنري مور «لستُ أرى ما يمنع أن يعيش الفن الواقعي مع الفن التجريدي في العالم، بل في نفس فنان واحد.»

وهذا التوافق، بين الواقع والتجريد، سرٌّ من أسرار فن مختار، يتجمَّع في التمثال الواحد، في توازنٍ أخَّاذ؛ فالفلاحة حاملة الجرة، والعودة من السوق، والحزن والراحة، تماثيل تفيض بشجن الحياة، وتحمل نبضها، وهي، مع ذلك، تجمع كل ما يحقِّقه التجريد من تركيزٍ وتأكيدٍ لمنطق التشكيل.

وعناية مختار بصياغة الكتلة والتكوين البنائي يحفظ لتماثيله، مهما صغرت، كلَّ خصائص النحت الكبير، بصياغةٍ لا تعتمد على الرؤى التقليدية، ولكنها مع ذلك تدخل في نطاق التذوق والإحساس العام بالجمال، دون إغراب أو افتعال.

وهذا التكوين البنائي لا يُفقِد أعماله رقَّتها ورشاقة خطوطها، وتناغم حوارها التشكيلي، رغم ما يضفيه عليها من صلابة نحتية، ووحدة متماسكة.

يقول أنطوان بورديل، إن خصائص الفن العظيم:

«هو أن يزدهر دون كلام، وأن يعطي دون صخب.»

وفي فن مختار تتمثَّل هذه الخصائص، فروح التمثال تشرق من الداخل، وانعطافاته اللماحة تفيض بشاعرية وهمسٍ، كالموسيقى، ورهافة في الإحساس، وهو يجمع في فنِّه نوعَين من بلاغة اللغة التشكيلية؛ بلاغة الجمال الهندسي وبلاغة الأشكال الطبيعية العضوية، ومن مزاجهما معًا تخرج نماذجه.

لقد جاءت أصالة فن مختار من منابع ثلاثة؛ التراث والبيئة والعصر.

أخذ من التراث صفاته الثابتة المستمدة من جو الطبيعة، ورحابة النفس المصرية، أخذ منه التوازن والهدوء والوقار والجلال، ومثالية التعبير مجردة عن العقائد الداخلية، وميثولوجيا التمثال القديم.

ووجد في البيئة، وفي جو مصر، ما يؤكد ضرورة استمرار تقاليد التراث، مع تطويرها؛ فالطبيعة المصرية التي أخذت على مختار مجامع نفسه، هي ذات الطبيعة التي فرضت على الفن المصري، في مختلف العصور، اتجاهاتٍ معينة، نلمحها مهما تعددت لغة التعبير التشكيلي، ونراها في المعالم الأصيلة من فنون مصر.

هذه الطبيعة التي تتمثَّل في الوادي المنبسط، يطل على البحر المتوسط، ويتشرَّب من حضارته، وهذه الأرض تبدو وكأنها من إيقاع النهر في انبساطها ورقتها، هي التي سجلتها تماثيل مختار، في الفلاحة وهي تنحني لتملأ جَرَّتها، في ولاءٍ وحبٍّ، وفي هذه الجموع العديدة التي نحتها من روح الريف، وأقامها لتمثِّل الحزن والحب والفرح والراحة والعمل، وهي جميعًا رمز لدعة الوادي، لا تخرج عن هدوئها، إلا حين يمثِّل عنف المقاومة في تمثال «الخماسين»، أو يصور تحطيم القيود في تمثال «الإرادة» على قاعدة تمثال سعد زغلول، أو يعبِّر عن حياة سكان الصعيد في تمثال «شيخ البشارين».

وهذا الذي نلمحه في أعمال مختار من أثر البيئة المصرية، نراه في تماثيله، حتى ولو تحرَّرت من أرديتها القومية، فاللقية وإيزيس وعروس النيل، تشترك في تصوير نموذجٍ ثابتٍ من الجمال، نموذج فيه الوقار والجلال.

وهو في استوائه، واستقامته، وصفاء خطوطه، نبعٌ من هذه الطبيعة.

أما العصر، فقد فرض نفسه على فن مختار، من داخل بيئته، من معالم اليقظة والنهوض، ومن معاني المقاومة والانطلاق التي سجلها، لا في رموزه القومية وحدها، بل في تماثيله الريفية الصغيرة، في ملامحها، وحركات أيديها، ومسارها الذي ينبئ عن الأمل والتطلع واليقظة، وفي تمثال الخماسين الذي لا يقف عند التعبير عن مقاومة الريح، وإنما يمثِّل جهد المقاومة، ومحاولة الانطلاق، كذلك حدد له عصره، إلى جانب إلهامات الموضوع، معالم لأسلوب فنِّه؛ فهو يستوعب تيارات المذاهب الفنية، ويتمثَّل ثقافة عصره، ولكنه يضفي على كل ما استوعبه، معالم شخصيته المميزة.

لقد صمت مختار في ٢٧ مارس سنة ١٩٣٤م، ولكن حياته القصيرة على هذه الأرض كانت تحمل طاقة هائلة، وبرغم انقضاء أكثر من أربعين عامًا على احتجابه، فإن الزمن ما زال يكشف عن قيمٍ في فنه، الذي يُعد امتدادًا، أصيلًا وصادقًا، لروائع الأعمال التي يتكوَّن منها تراثنا الكبير.