محمود سعيد

معلومات تاريخية

-

وُلد في أبريل سنة ۱۸۹۷م.

-

تخرَّج في مدرسة الحقوق الفرنسية ۱۹۱۹م.

-

تلقَّى تعليمه الفني بمراسم الإسكندرية، وبأكاديميات الفنون الحرة بالخارج، ومن خلال دراساته الخاصة بالمتاحف أثناء سياحاته الأوروبية.

-

اعتزل القضاء سنة ١٩٤٧م، وتفرَّغ للفن.

-

كان أول فنان تشكيلي ينال جائزة الدولة التقديرية.

-

أقيم معرض لأعماله في نيويورك سنة ١٩٣٧م، ثم عُرضت أعماله في بينالي فينيسيا، سنة ۱۹۳۸م، ١٩٤٨م، ١٩٥٠م، ١٩٥٢م.

-

أقامت جمعية محبي الفنون الجميلة أول معرضٍ شاملٍ لأعماله بسراي الجزيرة، عام ١٩٥١م، ضم ١٤٥ لوحة، كما أقيم له، بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، معرض في سنة ١٩٦٠م، ضم ١٢٠ لوحة، ومعرض في سنة ١٩٦٤م، ضم ۱۳۷ لوحة، وعُرضت مجموعة كبيرة من أعماله في سنة ۱۹۷۱م، في معرضٍ أقيم بمتحف الإسكندرية، بمناسبة ذكراه. كما أقيم معرض آخر لأعماله في سنة ۱۹۷۲م، بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، في إطار احتفالات اليوبيل الذهبي، بجمعية محبي الفنون الجميلة.

-

تُوفي بالإسكندرية، في ٨ أبريل ١٩٦٤م.

محمود سعيد، ودلالات فنه

كان فن التصوير في مصر القديمة فنًّا عظيمًا، ولكنه توارى أمام شواهق العمارة وشوامخ النحت، ولقد اتخذ المصريون هذا الفن أداةً للتعبير قبل الإغريق بستة آلاف عام، كما شهد بلين القديم. وكان محور الفنان المصري القديم تصوير مَشاهد الحياة الدنيا، وخدمة الحياة الأبدية معًا.

وظل التصوير المصري يبعث من أعماقه في كل يوم براعاتٍ جديدة، ويعمِّق التيارات الخارجية، دون أن يؤثر ذلك على أصالته، أو تُطمَس معالم شخصيته، فما استطاع شيء أن يؤثر في وحدته وقوته واستمراره، لا الأمثلة التي قدِمته من آسيا الصغرى، ولا تعاليم الإغريق، ولا الغزو الروماني.

كانت كل هذه المؤثرات تمتزج بنفس الفنان المصري، وتُخرج بناءً يجمع بين الترنيم اللوني المميز، وبلاغة الخطوط في توازنها وتلاقيها وانسيابها.

وعندما فقدت مصر الفرعونية استقلالها مع الغزو البطلمي والروماني، قامت، في عصر الاضمحلال، مدرسةٌ فنية جديدة، تعتبر طليعة لفن التصوير الزيتي، هي مدرسة الفيوم، وهي مدرسة مميزة المعالم في فن تصوير الأشخاص، حقَّقت للون صدارته كقيمةٍ أساسية، وعمادٍ للوحة، ووُفِّقت في النفاذ إلى التعبير الداخلي العميق عن جوهر الأشخاص.

وإلى جانب مدرسة الفيوم، كان فنانو العصر الصاوي يبحثون، بشغفٍ، عن «الصورة الواقعية»، وكانت مدرسة الإسكندرية تحاول الجمع بين نظرة الشرق والغرب ومقاييسهما الفنية، وظلَّت مراسمها تبعث أعمالًا، بدا فيها التعدد والاختلاف، حتى هجعت وانطفأ معها هذا التألُّق الباهر من الحضارة الفنية، الذي بدأ في منف، وانتهى في الإسكندرية.

انطفأ ليبدأ مرحلة جديدة، بحلول العناصر القبطية الوطنية محل الإغريق والرومان، وظهور فنٍّ مميز، يستمد عناصره الزخرفية من أصولٍ شرقية بيزنطية، ويقطع في التعبير اللوني مرحلة أضافت ثراءً إلى الفنون المصرية، حتى بدأت مصر عصرها الإسلامي، الذي اتخذت معالمه سِمتها، منذ العهد الطولوني، فتسلَّل التصوير، من خلال المنسوجات، في شكل وحدات زخرفية، ثم ظهرت الصورة البارزة في قصور الأمراء، وصور الخطايا والقيان.

وتجلَّت شخصية التصوير المصري الإسلامي في العصر الفاطمي، في لوحاتٍ جدارية، تمثِّل حياة الأمراء في مجالس الطرب والرقص، ومناظر الصيد والسفر، وتجمع بين التجريد الزخرفي وعناصر التشخيص التصويري، كذلك ظهرت مدرسة لتزيين الكتب بالصور في العصر الفاطمي، كما استُخدِم اللون في البناء في العصر المملوكي.

وحين اختفت المدارس الفنية الكبرى، لم يفقد الشعب شغفَه بالتعبير اللوني، من خلال آثار الفنون الشعبية، حتى جاءت الحملة الفرنسية، وتوافد بعدها الفنانون الأجانب، يصوِّرون مصر من خلال نظرة أكاديمية، ويملئُون قصور الأغنياء بالصور الشخصية وبلوحات المناظر، التي كان أغلبها صدًى باهتًا للأكاديمية التعليمية الهابطة؛ ففقدت اللوحة الفنية كيانها كأداةٍ من أدوات التعبير الثقافي، وأصبحت وسيلة من وسائل الزينة في طرازٍ من الباروك، شبيهٍ بأنواع الأثاث والتحف التي تزين بيوت الأغنياء، دون أن يكون لها مدلول ثقافي، أو ارتباط بهذا الخط الحضاري، الذي ظل متصلًا حتى نهاية العصر المملوكي.

وعندما أخذت مصر تتلمَّس الحاجة إلى العودة للتعبير الفني، لم تلتفت إلى هذا البناء الفني الشامخ، الذي شادته حضارتها الثلاثية — الفرعونية والقبطية والإسلامية — وإنما بدأ تعليم الفن، سواء في مدرسة درب الجماميز سنة ۱۹۰۸م، أو في مراسم الفنانين الأجانب بأساليب أكاديمية، وبينما استأثرت مدرسة الفنون بدرب الجماميز بمعظم أفراد جيل الرواد الأول، فإن مراسم الفنانين كانت المهاد الفني الذي بدأ فيه محمود سعيد تعليمه، بينما كانت فلورنسا منهل الفن لمحمد ناجي، ومن بعدها بلدة «جيفرني» بفرنسا؛ حيث عمل في ظل المصور الفرنسي كلود مونيه.

صاحب فترة تكوين هذا الجيل ظهور الاتجاهات الحديثة في أوروبا، وانطلاق شرارة الثورة الفنية، التي بدأت مع المذهب الانطباعي وتوابعه، في أواخر القرن التاسع عشر، وأعقبها اتجاهات سيزان وفان جوخ وجوجان، التي وضعت دعائم أساليب التعبير الفني الحديث، ثم أطلق الفنانون الوحشيون صواريخهم، التي أحدثت انقلابًا في الألوان وطريقة وضعها والتناسق التقليدي بينها، وهزَّت وقار الصالونات ونقاد الفن؛ فأطلق عليهم الناقد لويس فوكسيل اسم «الوحشيون»، الذي عُرفوا به منذ سنة ١٩٠٤م.

وبينما كانت نزعة الوحشيين ثورة في التعبير اللوني، فإن النزعة التكعيبية، التي جاءت في أعقابها، تناولت بناء اللوحة، وتصميمها المعماري، بينما ظهرت السيريالية مع الحرب، مصوِّرة الأحلام التي تضطرب بها خبايا النفس، في عالمٍ من الرُّؤى الغريبة.

وأخذت المستقبلية تقرع طبولها، ووراءها نزعات أخرى؛ فقد كان هذا عصر «المانيفستو» في الفن؛ ثورات من الهدم تتوالى، ومذاهب متعارضة تظهر، وفي هذا تكمن حيرة الجيل الأول من الفنانين المصريين، وتتمثَّل مشكلة الاختيار، وأزمة التعبير التي واجهها.

في البدء كانت التعاليم المدرسية تنتظمهم جميعًا، غير أن قدرًا من التميُّز بدأ يظهر بعد انتهاء مرحلة التكوين، فبينما آثر البعض البقاء عند طرق الأداء الأكاديمية، اعتنق آخرون الانطباعية كأداةٍ للتعبير عن إشراق النور، والتغني بالطبيعة، بينما ظهر من تلمَّس، في جرأة، التحرُّر الخطي، وحرية التكوين، وسيلته إلى التعبير.

غير أن ثمة ظاهرة مشتركة في أفراد هذا الجيل، الذي قدِم في عصر ثورة سنة ۱۹۱۹م، هي ظاهرة الاتجاه الديمقراطي في موضوع العمل الفني؛ فهم لم يسلكوا طريق «دافيد»، ولا كلاسيكية «آنجر»، وإنما اتجهوا إلى الفنون التي تناولت الرجل العادي؛ حياته وجوه ومحيطه.

فبينما ظل فنان مثل «يوسف كامل»، وفيًّا لأحياء القاهرة الشعبية والمناظر الريفية حولها، وأفراد الشعب في الأسواق، فإن أحمد صبري مزج أُلفة «شاردان» وجو «فرمير» العائلي في لوحاته بأجواء نفسه الخاصة، وجعل أوساط الناس محور الصورة الشخصية في فنِّه، هذا بينما نزل راغب عيَّاد إلى المقاهي الشعبية والأسواق والملاعب، وصوَّر أفراد الشعب، وحيوانات البيئة، في تكويناتٍ تسودها جُرأة التحرر وحرية التكوين. وكان محمد ناجي يتردد بين الرموز التاريخية في «لوحات الموضوع»، وبين العناصر الريفية في لوحات «الطبيعة».

أما محمود سعيد، فتتقاسم فنَّه «الصورة الشخصية» و«لوحة الموضوع» و«المناظر الطبيعية»، عالجها جميعًا في جلال، واقترب هو أيضًا من أفراد الناس العاديين، ولكنه ارتفع بهم من الواقع إلى الرمز والنموذج.

ولقد كان محمود سعيد ممن لقوا في الانطباعية أسلوب تعبيرهم الأول، ولكن سياحاته إلى هولندا وإيطاليا وفرنسا كانت دروسًا أعمق غورًا من دراسات المراسم؛ فلمس عند «ماساشيو» الإحساس بالبناء في اللوحة، ووجد عند بيليني عنصر الضوء في اللوحة، وكيف يضيف إليها قيمًا جديدة، وأحس عند سيزان مشكل التكوين، والتوازن بين الفراغ والأحجام، واستهواه كثير من أعمال فناني الفلاندر؛ إذ وجد عندهم حلولًا أخرى للتكوُّن ولحبكة الأداء الفني، لمسها في أعمال مملنج وفان آيك، وإن كانت الحياة العميقة في فن روبنز، والأضواء السحرية التي تشع من لوحات رمبراندت، قد أخذت عليه نفسه زمنًا، على حين فتحت له رحلاته إلى إسبانيا آفاقًا أخرى في فن التصوير.

وكانت مرحلة التكوين شاقة في حياة محمود سعيد، فهو، على ما توافر له من أسباب السفر والتنقل بين البلاد والمتاحف، وعلى ما أتيح له من ارتياد أكاديميات الفنون الحرة، خلال سياحاته الصيفية في «الكوخ الكبير»، وفي أكاديمية «جوليان بباريس»، هو برغم ذلك كله، كان يجد نفسه موزَّعًا بين اتجاهات عدة متشعبة، وكان في نفس الوقت موزعًا بين رغبته الدفينة في أن يهب للفن نفسه، وبين التزامات المجتمع، الذي فرض عليه أن يكون من رجال له القضاء، وإن يظل منتظمًا في سلكٍ يتطلب التوافر على الجهد والبحث، بينما صوته الصادق يدعوه إلى الانطلاق من قيود مجتمعه ومنصبه.

وهذا وجه آخر من الصراع في نفس محمود سعيد؛ صراع بين المذاهب الفنية المختلفة، وصراع بين نفسه والمجتمع. ولكي نتمثل هذا الصراع نعود إلى إطار حياته بين مولده في أبريل سنة ۱۸۹۷م، وبين وفاته ۸ أبريل سنة ١٩٦٤م.

حقبة زاخرة بالبحث والتطلع الثقافي والإبداع والصراع الداخلي، بين نزعاتٍ واتجاهات متعددة.

أرادت له ظروف حياته وبيئته أن يمضي في الدراسة التقليدية، المفضَّلة في ذلك الوقت، دراسة القانون، وكم من فنانٍ مَر بهذه التجربة من قبله، وكان عليه أن يواجه جُرأة الاختيار، مَر بها بول سيزان، حين أراد له أبوه دراسة القانون، ليخلفه في إدارة شئونه في البنك الذي يملكه، ولكنه، بعد تردُّد، فرَّ إلى باريس، وواجه سخط أسرته، ومعارضة أبيه، وتفرَّغ للفن.

وأرادت أسرة إدوار مانيه له دراسة القانون فرفض، ومع هذا، فقد حِيل بينه، وبين حلمه الفني، ولم يكن عند الأسرة بديل عن دراسة القانون إلا توجيهه إلى البحرية؛ فآثر هذه المغامرة، وأفلت منها إلى مرسم أستاذه توماس كوتير.

وكان على ديجا أن يدرس القانون أيضًا، ولكنه بدأ يفر من كلية الحقوق إلى متحف اللوفر، وفي سن العشرين أعلن اختياره، ومضى في طريق الفن. ومن تلاقي المصادفات، أن تنجب الإسكندرية ثلاثة من المصورين في وقتٍ متقاربٍ، تختار لهم أسرهم، أو تفرض عليهم الظروف، دراسة القانون: محمد ناجي، جورج صباغ، محمود سعيد.

وكان لكلٍّ منهم من المهنة الثانية والدراسة الأخرى موقفه؛ أما ناجي، فلم يكَد يتم دراسة القانون بجامعة ليون سنة ۱۹۱۰م، حتى سافر إلى فلورنسا؛ حيث قضى أربع سنوات يُشبِع نفسه، ويحلِّق بتطلعاته الفنية في آفاق عصر النهضة، ثم يعود مرة ثانية إلى فرنسا، ليعيش في «جيفرني»، تحت أضواء كلود مونيه، ولكنه يظل بعد هذا يجمع بين حياة رجل السلك السياسي والفنان، حتى تنقطع صلاته بالمهنة الثانية، حين يُحال إلى المعاش قبل سن التقاعد، بناء على طلبه، ويُوفَد في بعثة فنية إلى الحبشة سنة ۱۹۳۱م.

وكانت هذه الرحلة إيذانًا بهجرة المهنة الثانية، وبوحدة الاتجاه، والعمل في مستقبله، الذي قضاه بعد ذلك في وظائف الفنون الجميلة المختلفة، حين عاد إلى العمل الحكومي مرة أخرى.

وأما جورج صباغ، فقد ثار في باريس على دراسة الحقوق، وقطع عنه أبوه كلَّ موردٍ؛ فاضطر إلى العمل في محل سيارات، ووجد في صحبة المصور الكبير موريس دينيس عزاءً عن قطيعة أسرته، وما تعرَّض له من أزمات.

ولكن محمود سعيد آثر أن يجاهد نفسه، وأن يوائم بين حياة رجل القضاء، ورجل الفن حقبة طويلة من حياته.

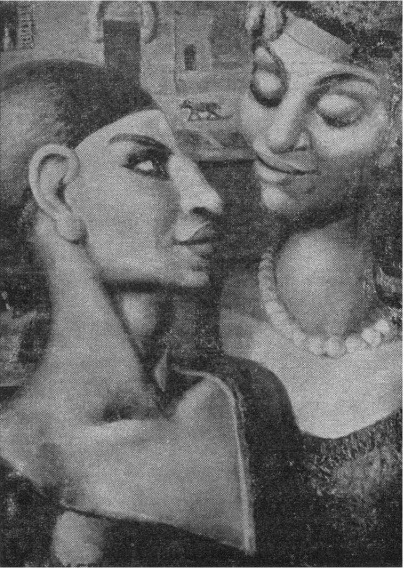

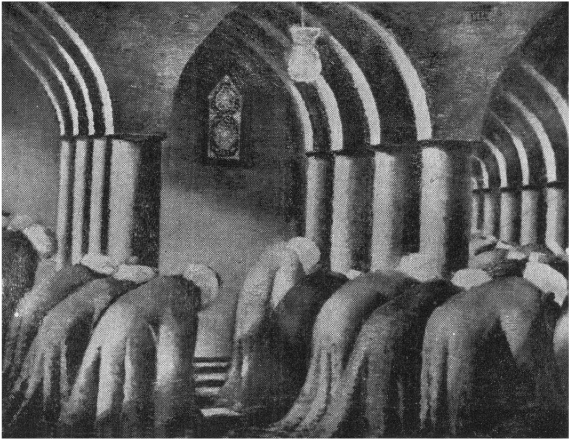

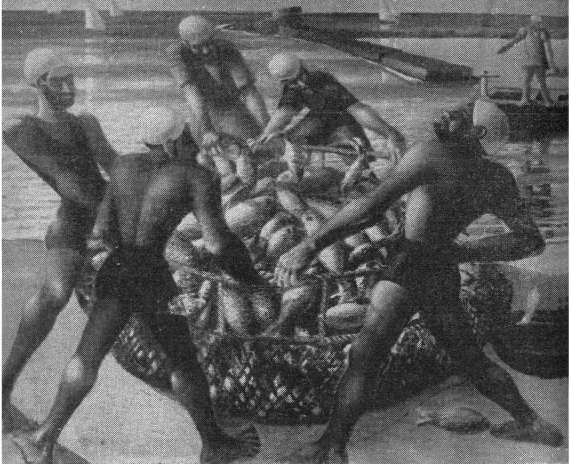

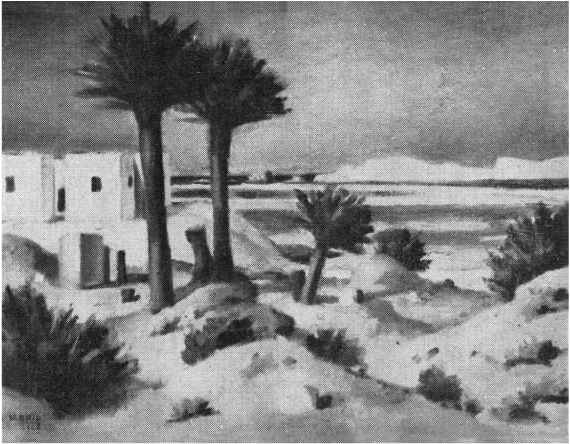

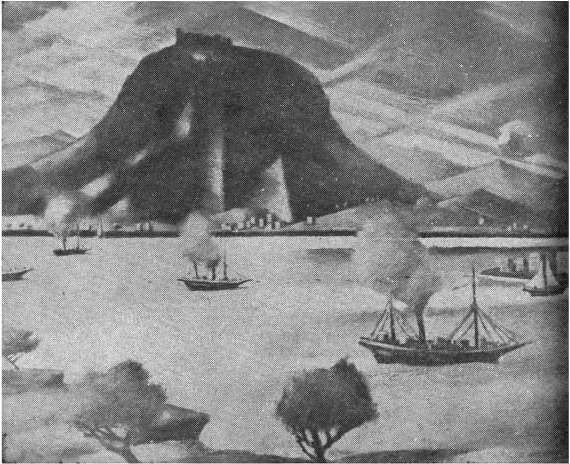

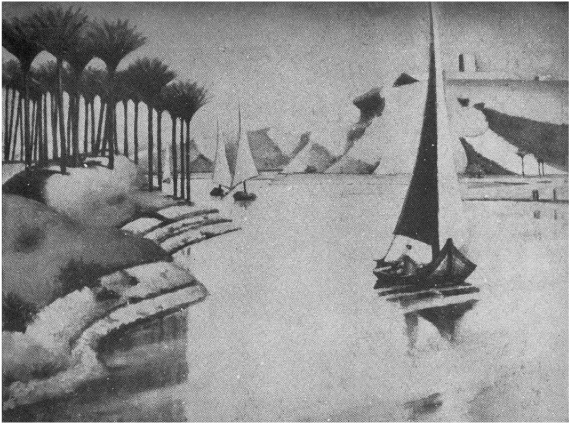

واستطاع، بعد فترة من القلق والتردد، في العشرينيات، أن يحقِّق المواءمة بين إبداعه الفني، وبين ظروف مجتمعه، وأن يخلص، دون افتعال، بفنٍّ مميز السِّمات، له ملامح تشكيلية تتعرَّفها بين عديد الأساليب والاتجاهات؛ فهو فن مصري، دون أن يكون تقليدًا لطراز من طرز الفنون التي أبدعتها مصر. تتمثَّل مصريَّته في التقائه بالخصائص الأصيلة، التي انبعثت من تقاليد مصر القديمة، ففيه جلال الصمت وروعة التجويد والإحساس الكامل بالمرئيات، وتأكيد الكتلة والبناء بأسلوبٍ يكاد أن يستعير من النحت لغته، ثم فيه هذا الإحساس بالأبد، تلمحه في تحركات الفلاحين، وهم يدفعون الشواديف، وفي وجوه رجاله في لوحات «الصيد»، وهو من موضوعاته المفضَّلة. وفي لوحات «الصلاة»، وفي مناظر «الطبيعة»، وشراع المراكب على شاطئ النيل … كل ذلك تشمله سكينة أبدية، كأن كل الكائنات والمناظر لا تستشعر عنده مرور الزمن، وكأنها قطعة من الاستقرار والصمت الدائم، رغم ما يبدو فيها من معالم الحركة، وكأن الفنان يستوقف الزمن في أعماله ليسجل أغوار اللحظة، أو الحدث، حتى ولو كانت زاخرة بالحركة كلوحة «الذكر» و«الزار» و«المدينة» و«الصيد»، وعند محمود سعيد بعد ذلك شغفٌ باللون وحب للزخرفة، هي من ميراث الفنون الإسلامية، ولقد كان الفنان يميل في العشرينيات إلى الألوان البُنية والزرقاء القاتمة، ولكن مزاجه اللوني لم يلبث أن تحوَّل إلى ألوان براقة صريحة، تستحوذ على الأشكال، وتؤكد حياتها، ومهما كان إشراق اللون، فإن له في لوحاته سمكًا ووزنًا، يحيل الماء والسماء، وكل العناصر الشفافة، إلى مسطحات من الغناء اللوني.

وبرغم أن الصورة عند محمود سعيد لا تلتزم «المنظور»، كما يراه الفنان الشرقي، المنظور النفسي الذي يتمثل الشيء في نفس الفنان، بغض النظر عن حقيقته، وأبعاده المرئية، إلا أنه في دائرة رؤياه للأشياء، بأبعادها في الطبيعة، يحوِّر من معالمها، ويُضفي عليها جوًّا أسطوريًّا ﻓ «الصيد»، يلوح في جوٍّ غامض سحري، و«العائلة» يحيطها جوٌّ من القداسة وإحساسٌ فطري، يجعلها تبدو وكأنها تعيش في زمنٍ سحيقٍ، وسط أرضٍ، يطل منها نخيل انبثق في أرضٍ غريبة، وضوء نحاسي، يبعث في مشاعر الرائي أحاسيس مبهمة.

ومحمود سعيد مأخوذ بالإيقاع التشكيلي، معنيٌّ بعنصر الترديد في العمل الفني، وهو سِمة من سِمات مصر في فنونها القديمة، يتخذ في لوحات سعيد نسقًا هندسيًّا، يتكرر كالنغم، تسمعه صاخبًا في لوحة «الذكر»، وفي حركة «الدراويش»، و«الزار»، و«العاصفة»، كما تراه في لوحة «المدينة»، و«القط الأبيض»، و«الصلاة» يتخذ نسقًا آخر، يحقق الإيحاء الذي يرمي إليه المصور من المضمون الفني للوحة.

واللوحة عند محمود سعيد بناءٌ معماري مدعم، يخضع لحبكة التصميم، وترابُط الوحدات، وينسِّق بين العناصر المختلفة، ويحقِّق التوازن بين الأحجام والفراغ، وهو من خلال حلوله التشكيلية يقدم إجاباتٍ جديدة، لأسئلة كانت تشغل الفنان المصري من قديم، إجابات أملتها عليه موضوعات فنِّه، وتنوع ثقافته، وانفساح أفقه لاستيعاب تجارب كثيرة.

وسواء أكانت اللوحة منظرًا من مناظر الطبيعة، أم تناولًا لموضوعٍ، أم صورة لشخصٍ، فإنها دائمًا تخضع لهذا النسق الهندسي.

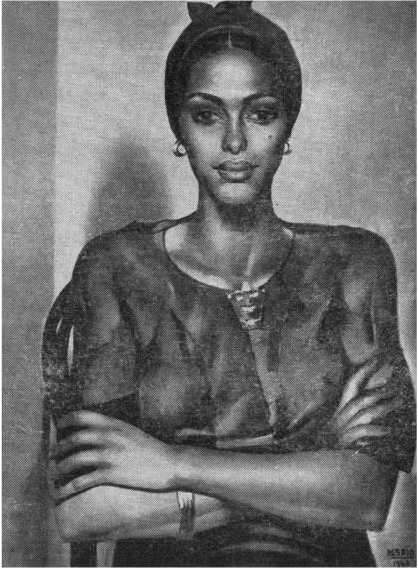

وكثيرون من مصوري الأشخاص يعنيهم إبراز الشبه والشخصية، ولكن محمود سعيد يعنيه، إلى جانب هذا، أيضًا عنصر البناء والتكوين في اللوحة، والترابط بين صورة نموذجه، وبين الجو العام الذي يحيط به من يصوِّره … ووجوه أشخاصه مثل لوحات الفيوم، تتطلَّع إلى أمام، تواجه الرائي، في الوقت الذي تذهب فيه نظراتها إلى ما وراء، وفي عيونها شيء يربطنا بهذه الوجوه القديمة، التي تتطلَّع إلى المصير، وتحلم بالأبد؛ ولذا فهي دائمًا محاطة بجلال الصمت، تحفُّها لمحة من الابتسام المصري القديم.

•••

يقول توفيق الحكيم في كتابه «زهرة العمر»: «الفنان النابض بالحياة إما أن يكون متيقظ الحس إلى حد الوحشية، أو متيقظ الروح إلى حد الصوفية.»

وقد جمع محمود سعيد يقظة الحس، ويقظة الروح معًا، ومن أجل هذا كان لفنِّه، فضلًا عن سِماته التشكيلية المميزة مضمونه الرمزي، نراه يجمع محاور ثلاثة؛ التعبير عن خصوبة الجنس، والإحساس بفكرة الموت، وإبراز المحتوى الرمزي لمعنى العبادة والعمل.

فالمرأة عنده رمزٌ للخصوبة والجنس، ولقد جاء محمود سعيد بعد صومٍ عن المرئيات، منذ الفنان الإسلامي؛ فأشبع رؤيانا، وأخرج المرأة من وراء التوريات الزخرفية، صريحةً مجردةً عاريةً، ولعل هذه كانت أجرأ خُطاه في فن التصوير المصري.

والموت شاغلٌ آخر من شواغله، يلُوح في لوحات عهد الشباب، في لوحة «المقابر» و«ليلة الدفن»، وفي خلفية لوحته «الرسول»، وحتى لوحة «نعيمة»، التي صوَّرها سنة ١٩٢٤م، تبدو جالسة، وخلفها مدافن الموتى ومواكبهم.

أما صور العبادة والعمل، فيختار منها نماذج يُضفي عليها جوَّه الرمزي، الذي ظل مستحوذًا عليه، حتى نهاية المرحلة الوسطى من إنتاجه، في ختام الأربعينيات، فلما أتيح له أن يهجر منصب القضاء، ويفرغ لفنه، بدأت رؤياه الخارجية تغلب على عالمه الداخلي، وازداد ارتباطًا بالمنظر الطبيعي، فصوَّر معالم من مصر، ومَشاهِد من سياحاته، في أسلوبٍ اكتمل له النضج التشكيلي، واللمحة الشاعرية، ومن هذه الأعمال قمم نلمحها في بعض مناظر الجبل، بظهور الشوير، وفي لوحة «محجر التلك» بالبحر الأحمر؛ حيث نحس أن الفنان قد حلَّق فوق المكان بحلمه الداخلي، ونرى التحوير الفني يرتقي عند قممه، حين يجرِّد المشهد من معالمه المكانية، ويكاد يحيله إلى أرضٍ من الأحلام، كما نرى تأكيده الانتصار على الزمن باديًا في لوحة «النيل عند المنيا» وميناء «بيريه عند الفجر» وميناء «بيروت»، في هذه اللوحة التي يجللها النور، ويكتمل لها حبكة البناء والتعبير اللوني، يتمثل انتصار سعيد على فكرة الزمن؛ كأنه قد حبسه من الحراك.

لقد كان محمود سعيد يلمس الإحساس بالمطلق في بعض لوحات «مناظر الطبيعة»، التي ظل يتغنَّى بها في مرحلته الأخيرة، ويُجري معها حواره الفلسفي، بعد أن هدأت حِدة الصراع الداخلي في نفسه، وعاصفة الشباب الرومانسية.

إن هذا الفنان الهادئ المتواضع، الذي كان يعيش عالمه المعتزل، مضت حياته في إطارٍ من الصمت، منذ مولده بالإسكندرية في ٨ أبريل ۱۸۹۷م، حتى وفاته بها في ٨ أبريل سنة ١٩٦٤م.

وبين هذَين التاريخَين تلخصت حياته الخارجية في بعض وقائع وتواريخ، عرفه البعض من إطار هذه الحياة على أنه القاضي والمستشار، أما حياته الداخلية، فكانت عالمًا عميق الأغوار، خرجت منه مئات اللوحات، التي يتمثَّل فيها روائع فنِّه.

ونستطيع أن نقول؛ إذ نتأمل هذه اللوحات، إن محمود سعيد من القلة النادرة من الفنانين، الذين قدَّموا، بفنِّهم، تعبيرًا شاملًا عن بلادهم؛ فهو لم يقصر إبداعه على موضوعٍ بذاته، وإنما هو أبدع صورةً كاملةً لمصر، كما أبدع جويا صورةً كاملةً لإسبانيا.

وإن مئات اللوحات التي خلفها، تقدِّم في مجال الثقافة درسًا عميقًا، دلالته الأولى حاجة العقل المصري والذوق المصري إلى أن يتمثَّل كل الثقافات، ويتأثر بها، حتى يستطيع أن يحقِّق إضافة جديدة إلى الحضارة.

ودلالته الثانية، قدرة الفكر المصري على أن يعبِّر عن ذاته، ويظل مصريًّا، دون أن يشغل بقوالب وأنماطٍ معينة. وإنما يكفيه أن يرسل نفسه عبر حضارات بلاده، ويعيش أعماقها، ويدرك منطقها؛ ليخرج من ذلك كله بلغة تلتقي لهجتها المحلية مع التيار العالمي والإنساني معًا.