محمد ناجي

معلومات تاريخية

-

وُلد بالإسكندرية، في ٢٧ يناير سنة ١٨٨٨م.

-

التحق بجامعة ليون سنة ١٩٠٦م، حصل على ليسانس القانون، سنة ۱۹۱۰م.

-

سافر إلى فلورنسا، وقضى فيها أربع سنوات، حتى سنة ١٩١٤م.

-

سافر إلى فرنسا، وأقام في جيفرني، سنة ۱۹۱٨م.

-

عُيِّن بالسلك السياسي، سنة ١٩٢٥م، وعمل في باريس وريودي جانيرو.

-

أحيل إلى المعاش، سنة ١٩٣٠م، بناءً على طلبه.

-

سافر إلى الحبشة، في بعثة فنية، وأقام بها حتى سنة ١٩٣١م.

-

أنشأ أتيليه الإسكندرية، سنة ١٩٣٢م.

-

أقام في لندن معرضًا لأعماله، في سنة ١٩٣٧م، ويحفظ متحف «تيت جاليري»، بلندن لوحةً من أعماله، أهداها، إلى المتحف، النائب البريطاني ألفريد بوزوم.

-

تولى زخرفة القسم المصري بمعرض باريس، سنة ۱۹۳۷م.

-

عاد إلى العمل الحكومي، سنة ۱۹۳۷م، وتولَّى المناصب الآتية:

-

مدير مدرسة الفنون الجميلة، وكان أول مصري يشغل هذا المنصب.

-

مدير متحف الفن الحديث، سنة ۱۹۳۹م.

-

مدير أكاديمية روما، سنة ١٩٤٧م حتى سنة ۱٩٥٠م.

-

-

دعا إلى إنشاء أتيليه القاهرة، سنة ١٩٥٣م، وانتُخب رئيسًا له.

-

تُوفي في مرسمه بالأهرام، في ٥ أبريل سنة ١٩٥٦م، وقد حوَّلت الدولة هذا المرسم إلى متحف خاص باسمه.

ناجي، وروح العصر

كان ناجي صدًى لعصره، وشاهد الأحداث والتيارات الفكرية، خلال الحقبة التي عاشها بين سنة ١٨٨٨م و١٩٥٦م، وقد أعانته أحداث حياته، والعناصر التي ساهمت في صياغة فكره، وما أتاحته له ظروفه، من سياحة وارتحال، على أن يجمع في ذاته أطرافًا من روح مصر، تلك التي تمتد من طيبة إلى الإسكندرية، وتجمع الأشباه والمتناقضات في صعيدٍ واحدٍ، وتربط بين منابعها الأفريقية، ومصبِّها المُشارِف للبحر الأبيض في إطارٍ صاغته عبقريَّتها، وقدرتها على أن تسع أشياء عديدة، وتمزج بينها مزجًا موفقًا.

هذا الشموخ الحضاري المصري، هو الذي أدركه الفنان محمد ناجي، ووعته ثقافته، ودفعه طموحه الذهني إلى أن يعتنقه، ويجعل منه مَحاوِر فنِّه.

فإلى أي حدٍّ حقَّق ناجي طموحه … وإلى أي حدٍّ كان معبِّرًا عن عصره؟

هذا ما تجيب عليه أحداث حياته، وآثاره الماثلة الآن في متحفه، وفي الأماكن العامة، والتي تشكِّل، في مجموعها، مشاركة الفنان في بناء الفن المصري المعاصر، وإضافاته إليه.

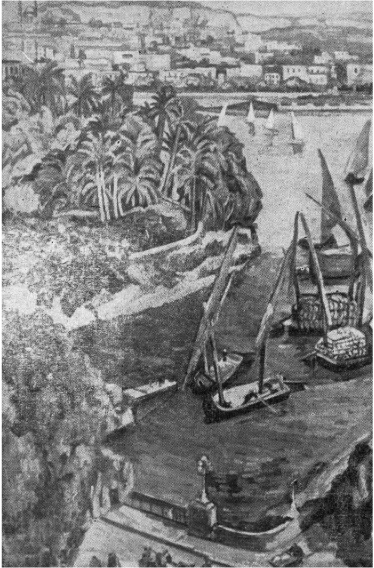

أما أحداث حياته، فتطالعنا منذ صباه بالإسكندرية، في بيت أبيه، القائم على ترعة المحمودية، تلتقي فيه روح المدينة الإغريقية، وجوُّها الأوروبي، الذي ربطه بالثقافة وبالموسيقى، مع نسمة ريفية، تحملها المراكب العابرة بترعة المحمودية، وجو قروي يحيط بضِفافها، بالإضافة إلى ارتباطات الفنان بحياة القرية؛ حيث كانت أطيان أسرته ببلدة أبي حمص.

هذا المركب السكندري الريفي هو الذي شكَّل إطار حياة ناجي، تصاحبه في بيته أجواء من الشعر والأدب العربي القديم، تشحذ نفسه من خلال مطالعات جدته وأبيه.

ولقد ظلَّت الإسكندرية تعيش في فكر ناجي، إسكندرية الشعراء أنجريتي وكفافي ونيكولايدس هؤلاء الذين أحبهم وارتبط بهم، ووقف من خلالهم على روحها القديم، كما ظلَّت القرية تراود مخيِّلته، وتلاحقه مَشاهدها.

وما إن أتم ناجي دراسته الثانوية، حتى سافر إلى ليون لدراسة القانون، ثم رحل إلى فلورنسا؛ حيث درس التصوير من سنة ۱۹۱۱م إلى سنة ١٩١٤م، وعاد حاملًا في أعماقه انبهارًا بفن ميكيل أنجلو وتنتوريتو، فصدرت أعماله الأولى متأثرة بعمالقة عصر النهضة.

غير أن شيئًا ما كان يشد ناجي إلى أجواء الحياة الشعبية؛ فساقه إلى القاهرة، واتخذ في بيت الفنانين، بدرب اللبانة، مرسمًا له.

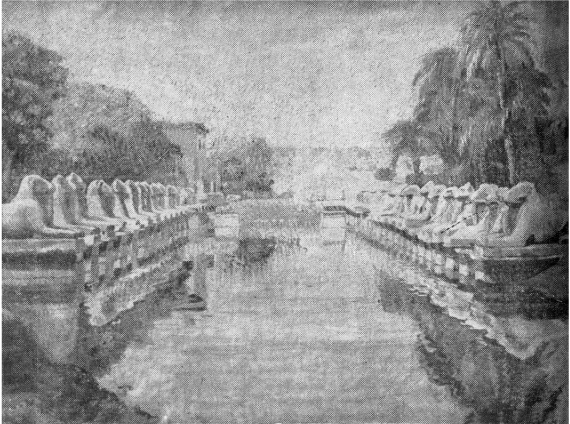

ويأتي في هذه الحقبة اتصال ناجي الأول بأجواء طيبة، من خلال زياراته للأقصر، وإقامته بقرية القرنة، ووقفته المبهورة في ظلال أعمدة الكرنك … وهي رحلات كان يتنازعه فيها رغبة الفنان في التعمُّق، وانبهار السائح، وسعيه إلى المشاهدة والتنقل، غير أنها كانت، على أية حال، بداية ارتباطه بالقديم، واتصاله بسر الآلهة المصرية وأساطيرها.

وكانت الحافز إلى عودته، حتى أصبحت طيبة عنصرًا ثانيًا من عناصر فكره وفنِّه.

ولكن ناجي لا يلبث أن يعاود الرحلة إلى الغرب.

وفي هذه المرة كانت رحلته إلى شيخ التأثريين كلود مونيه؛ فأقام معه في بلدة جيفرني، وأتاح له ذلك الاتصال بنبع التأثرية، ومتابعة النظريات الفنية الحديثة، وإن تأثَّر بسينياك وسيرا أكثر من تأثره بمونيه. وقد عاصر ناجي فترة التحول الخطير في الفن، ودفعته التأثرية إلى هجرة الأسلوب الكلاسي، الذي عالج به بعض أعماله الأولى، كما أنه تخلَّص من الرومانسية، التي تبدو في لوحته الشهيرة «حلم يعقوب»، وبدأ يسجل سهول نورماندي بنظرة تأثرية.

ولكن ناجي، الذي كانت مصر القديمة تثوي في أعماقه، لم يتوقف طويلًا عند غناء التأثرية الطليق، وبريقها اللوني، ودفعه ولعه، بالقاعدة والتصميم، إلى أن يزاوج بين غناء اللون ومعمار التكوين. ومن هنا انجذب نحو جوجان، أكثر مما استهوته أعمال التأثريين. ولم يلبث، بعد لوحته «المحمل»، ولوحته الكبرى «نهضة مصر»، أو «موكب إيزيس»، التي تزين مبنى مجلس الأمة، أن اتخذ طريقه إلى التحول.

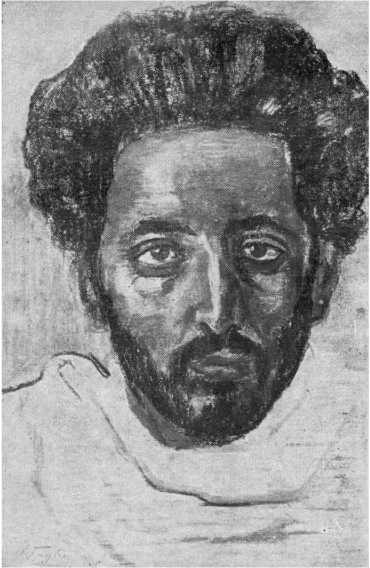

على أن الخطوة الكبرى في حياة ناجي، هي رحلته الإثيوبية إلى منابع النيل، في أوائل الثلاثينيات، تلك الرحلة التي أطلقت نفسه من قتامة ألوان الشمال، وأشاعت في أعماله غناءً، كانت بعض أنغامه تختفي وراء الخضوع للنظام، ووجدت شاعريته، التي كثيرًا ما قيدتها القاعدة، منطلقًا في الألوان المتوقدة وتشكيلات الجموع، خرجت بالفنان عن القافية التقليدية في التصوير، وقادته إلى اكتشاف شاعرية الشكل وتعبيرية اللون.

ولعل هذه الأرض الفطرية هي التي زادته قربًا من عبقرية جوجان، مصور الجزر السحيقة، وهي أيضًا التي أطلعته على هذه الوجوه الحبشية، التي أعادت إليه ذكرى أقنعة الفيوم، ووجوه المتحف القبطي؛ فمضى، في طلاقةٍ من التعبير، يصور الأشخاص والجموع، دون أن ينسى شغفه بالبحث عن حبكة البناء والتصميم، وغنائية اللون التي واتته في روعة، جعلت هذه اللوحات الحبشية تستحوذ على تقدير النقاد، حين عُرضت في لندن سنة ۱۹۳۷م، وجعلت التيت جاليري تحتفظ بواحدة منها.

وبعد عامَين من رحلة الحبشة، قطع ناجي رحلةً أخرى إلى المنابع الإغريقية، التي كان يعايشها بفكره؛ إذ زار اليونان سنة ١٩٣٤م؛ فتعرَّف على تراثها، وكتب في يومياته يقول:

«إنه يتعذَّر على الإنسان التعرُّف على النهضة الإيطالية، دون البدء بفهم أصولها، والرجوع إلى مصادرها في الفن الإغريقي، وإلى جانب حماستي للجوانب التي تكشَّفتها في الفنون الإغريقية، يبدو أن زيارتي لليونان أشبعت عندي رغبةً لدراسة الفنون البيزنطية، وفهم أصولها.»

وعاد ناجي إلى طيبة، وأقام إلى جانب مقابرها إقامة متأمِّل عميق، كانت سياحات شبابه انبهارًا ببهو الأعمدة وطريق الكباش وتمثالَي ممنون، أما سياحات النضوج، فكانت سعيًا وراء أسرار مقابر الأشراف، والاقتراب من الحس الرياضي في الفن المصري القديم وإيقاعاته، وأخذ ناجي بالوفاق الرائع بين الغناء والمعمار في التصوير المصري القديم.

ومضى يسعى إلى فناني طيبة، متقربًا منهم، ومتمثلًا ببصيرته رُؤاهم.

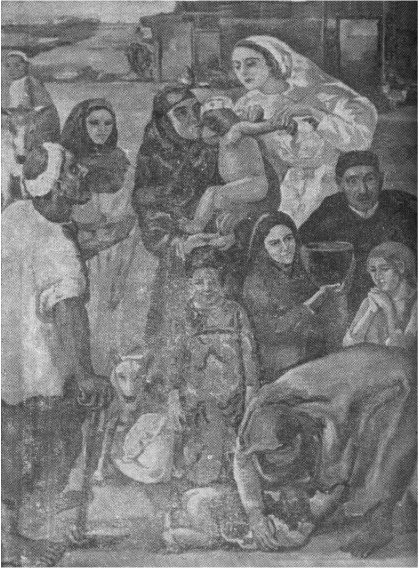

وفي هذه الحقبة تملَّكه سر الآلهة؛ فخرجت مجموعة لوحاته عن إيزيس وأوزيريس، تلك التي عرضها سنة ١٩٣٧م، في معرض باريس الدولي، واتَّسعت آفاق طموحه إلى اللوحات الجدارية؛ فصوَّر في هذه الفترة لوحات الطب عند العرب، والطب عند قدماء المصريين، والطب في الريف لمستشفى المواساة، وهي لوحات شُغِل فيها بالبناء المعماري، وبالتعبير الجهير، وكانت تمهيدًا للوحته الكبرى «مدرسة الإسكندرية»، تلك اللوحة التي يذكِّرنا نسقها الهندسي بلوحات رافاييلي، وبخاصة لوحته «مدرسة أثينا»، وقد جمعت لوحة ناجي حضارة اليونان ممثَّلة في الإسكندرية، والمسيحية ممثَّلة في القديسة كاترين، وحضارة العرب والإسلام، ورمزها في لوحة ابن رشد وهو يتسلَّم الرسالة الحضارية من العالِم اليوناني أرشميدس، ثم الحضارة الحديثة، والتقاء الشرق والغرب، ممثَّلًا في أشخاص لطفي السيد وطه حسين ومختار ومحمود سعيد ومصطفى عبد الرازق ومحمود الفلكي وهدى شعراوي، والشعراء: أنجريتي وكفافي ونيكولايدس، وبعض العلماء الأجانب، والرجال الذين أسدوا إلى الإسكندرية خيرًا كثيرًا، أمثال سكالاريدس وكوتسيكا.

في هذه اللوحة جو رومانسي، بل أسطوري، يجمع هؤلاء الأشخاص حول الإله السكندري اليوناني ديونيزوس، ويمزج أشخاص التاريخ بعرائس الموسيقى والمسرح، ويجمع قلعة قايتباي إلى جانب منارة الإسكندرية وجامع أبي العباس المرسي.

هي لوحة تشبه، في ألوانها وظلالها وتجمعاتها، نوعًا من الحضور المسرحي، لا يقيِّده منطق الواقع، وإنما تغذِّيه مخيِّلة الفنان وفكره وثقافته.

على أن طموح ناجي الفني كان يحلِّق به في قبة الجامعة، التي أعد لها مجموعة من اللوحات، تمثِّل منابع النيل مصدر الحياة والحضارة لمصر. ولو أتيح له أن يحقِّق هذا العمل الكبير، لكان أروع أعماله الضخمة الجهيرة.

وظل ناجي محلقًا في سماء الموضوع الكبير إلى أن قادته رحلة قبرص إلى إبداع مجموعة من الغنائيات اللونية … هنا عاد الشاعر، الذي قيَّدته القاعدة والخضوع للنظام، إلى ترانيمه الطلقة، تلك التي شهدناها في ألوان الحبشة المتوقدة وطبيعتها الضارية. كما شهدناها أروع ما تكون في عجالاته الخطية التي شارف فيها الروعة، وأودعها حساسيته اللونية، بعيدًا عن شاغل التكوين والمعمار.

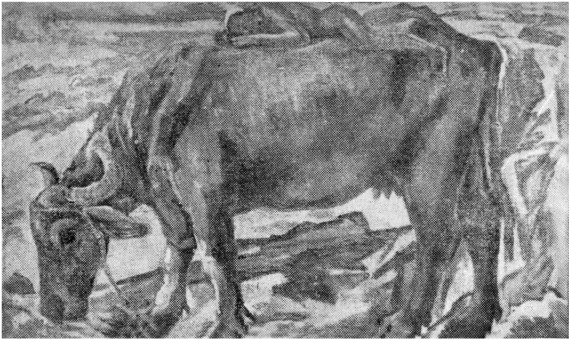

على أن ناجي لم يقنع بالحدود التي بلغها … ولعله كان يؤمن بوصية بتاح حوتب «ليس للفن حدود، وما من فنان أدرك الكمال»، فهو يعود مرارًا إلى الموضوعات التي طرقها؛ حياة القرية، الصيد، الزراعة، النيل، حيوانات البيئة، جني القطن، جمع البلح، التحطيب، الخبيز.

يعود إلى الموضوعات نفسها، يتناولها تناولًا جديدًا، وهو في تناوله يضفي على القوام التشكيلي ثباتًا، ويحرر ألوانه من قيودها، ويُودِعها معنًى رمزيًّا … قد يكون مرجعه تقاربها من الموضوعات التي عالجها الفنان المصري القديم؛ مما يضفي عليها جلالًا رمزيًّا، وقد يكون لأنه أصبح أكثر قربًا من وجدان طيبة، وأعمق إدراكًا للبهاء الشعري في التصوير المصري القديم، وللنسق الإيقاعي في لوحات المقابر، وإن كانت تكويناته لا تلتزم نفس الترديد الهندسي، ولا تصدر عن نفس الوجدان المصري القديم، إلا أن حِسه الفني، في سعيه للربط بين الأشكال المصرية القديمة، والثراء الشرقي في اللون والزخرف، والفكر التشكيلي المعاصر، يؤكد مصريَّته، وهو يدرك في أعماله الحساسية والملاحظة والنظام عند الفنان المصري القديم، وتتصل بعض لوحاته بروح فناني مقبرة تيانوني ومقبرة نيبامون في طيبة؛ حيث يبعد التصوير عن الخط المحدد ليعبِّر، بالسطوح الجريئة واللمسات الحرة والكتل اللونية، عن أحاسيسه الفنية في إيقاع لوني عالي النغم.

يقول رينيه ويج إن لكل رسامٍ كبيرٍ نورًا خاصًّا به، يتفق مع حياته الانفعالية، فهناك رسامون للصباح، ورسامون يمثِّلون ضوء الظهيرة، أو ساعات الانفعال، وآخرون يمثِّلون المساء.

وإذا كان الأستاذ حامد سعيد في كتابه «الفن المعاصر في مصر» قد اعتبر فن مختار ممثِّلًا لشعر الصباح، وفن محمود سعيد ممثلًا لشعر الليل، فإن فن ناجي يمثِّل الضحى، بما يشير إليه من معنى النهار وامتداده. نلمح ذلك، في بنائه الهندسي، وإشراق لونه، وتعبيره الجهير، وفي تطلُّعه إلى الأبعاد الكبيرة والجدران الضخمة، يخاطب، عن طريقها، الجموع بوجدانه وفكره.

لقد عاش ناجي حياة عصره، وهو عصر تلاقت فيه كل حضاراتنا، وانبعثت في قلب جيلٍ واحدٍ. كان التراث منبعًا من منابع هذا الجيل، إلى جانب المصادر التي غذَّته بها حضارة البحر الأبيض، ومنابع القارة الأفريقية.

ولقد حلَّق ناجي في كل هذه الآفاق، وإن ظل مرتبطَ الأقدام بأرضه؛ فخرجت لوحاته حاملةً معالم المصرية، في التعبير الفني، نابضةً بروح عصره.