أحمد صبري

معلومات تاريخية

-

وُلد بالقاهرة في ۱۹ أبريل ۱۸۸۹م.

-

التحق بمدرسة الفنون الجميلة، سنة ١٩١٠م، وتخرج فيها سنة ١٩١٦م.

-

سافر إلى باريس مرتَين، إحداهما على نفقته الخاصة، سنة ١٩١٩م إلى سنة ۱۹۲۱م، والثانية مبعوثًا من الدولة، من سنة ١٩٢٥م حتى سنة ۱۹۲۹م، ودرس في المرة الأولى دراساتٍ حرة بأكاديميتَي «شوميير» و«جوليان»، كما درس في المرة الثانية على المصورين بول ألبير وأدولف دشنو وبيرون وفوجيرا.

-

نالت لوحته «الراهبة»، شهادة تقدير عند عرضها في الجران باليه بباريس.

-

عُيِّن بمدرسة الفنون الجميلة العُليا سنة ۱۹۲۹م، إثر عودته من باريس، وظل يتولى التدريس بها، فضلًا عن رئاسة قسم التصوير الحر حتى سنة ١٩٥١م.

-

أقام معارض خاصة لأعماله، كما شارك في المعارض العامة، وعلى الأخص معرض الصالون السنوي لجمعية محبي الفنون الجميلة، الذي نال ميداليته سنة ١٩٣٤م.

-

له أعمال عديدة بمتحف الفن الحديث بالقاهرة، وبالمجموعات الخاصة.

-

تُوفي في ٩ مارس ١٩٥٥م، بعد مرضٍ طويل.

أحمد صبري، الفنان … والمعلم

في البدء كان تعليم الفنون الجميلة في مصر وقفًا على مجموعة من الفنانين الأجانب؛ فتتلمذ أجيال المصورين المعاصرين على خطٍّ، بدأ منذ باولو فورشيللا سنة ۱۹۰۸م، وانتهى بروجيه بريفال.

وعند إنشاء مدرسة الفنون الجميلة العُليا، ومع بدايات نشاطها، في أواخر العشرينيات، أخذ الفنانون المصريون، العائدون من بعثات الدولة الرسمية، يشاركون في تعليم الفن بها، حتى أُسلمت لهم مراسم الأستاذية … وكان أحمد صبري أحد اثنين علَّما جيل المصورين المصريين من خريجي الفنون الجميلة، بين الثلاثينيات والخمسينيات.

وظل مرسم أحمد صبري، ومرسم يوسف كامل، من مراكز تعليم الفنون بمصر، خلال هذه الحقبة.

أحمد صبري هو من طليعة جيلٍ وعصرٍ، عبَّر عنه المازني أصدق تعبير، حين قال «لقد قضى الحظ أن يكون عصرنا عصر تمهيد، وأن يشتغل أبناؤه بقطع هذه الأحجار التي تسد الطريق، وتسوية الأرض لمن يأتون بعدهم.»

وكانت حياة أحمد صبري حياةً مشحونةً بالمعاناة والضيق والصراع، عصفت تصاريف القدر ببواكيرها، وأحاطتها المتاعب والأحقاد في مسارها، وأطبقت المأساة على نهايتها.

لم يكد يستقبل الحياة في سنة ۱۸۸۹م بحي الجمالية بالقاهرة، حتى فقد أمه، في الثانية من عمره، وفقد أباه وهو في سن الثامنة، وعاش حياةً قلقةً، بين بيت جده وبيوت أعمامه في أحياء القاهرة القديمة، وصبغت هذه الظروف نفسيته بالحزن، وأشاعت فيها الهواجس والقلق، والانطواء عن الناس.

وعندما فتحت مدرسة الفنون الجميلة أبوابها في سنة ١٩٠٨م، لم يدخلها في بدء افتتاحها، مثل أقرانه من الجيل الأول، ولكن التحاقه بها جاء متأخرًا سنتَين عن أفراد جيله.

وزوَّدته المدرسة بحصيلةٍ أكاديمية وتأثرية، وما إن انتهت دراسته بالمدرسة، حتى خرج ليواجه طريقًا مغلقًا، فلم يكن للفنان بعدُ مكانة في مجتمعنا.

وبدأ أحمد صبري مدرسًا بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية الأهلية، ولكنه ضاق بمجالها المغلق؛ فتركها، وافتتح مرسمًا متواضعًا بجوار المحطة، وقنع بالعيش من بيع لوحاته لقلةٍ من الأفراد، بدأت تقبِل على اقتنائها.

وفي سنة ۱۹۱۹م، سافر إلى باريس في مغامرة لا تعينه فيها غير مدخراته الضئيلة، وهناك لقي مختار، حين كان يُعِد نموذج تمثاله «نهضة مصر»، ويرقب افتتاح صالون باريس الأول، بعد الحرب الكبرى ليعرضه فيه.

وفتح له لقاء مختار آفاقًا من الأمل؛ حدَّثه عن المستقبل الذي ينتظر الفنان المصري، وعن رحلة طويلة نحو الأفق الجديد، وعن وجوب الاحتمال، برغم مشقة الطريق، وصحبه معه إلى أكاديمية «شوميير»؛ حيث كان المثَّال بورديل يُلقي تعاليمه، وإلى أكاديمية «جوليان»، وأطلعه على قلب الحياة الفنية في باريس.

وشهد صبري الحفاوة التي استُقبل بها تمثال مختار من سعد زغلول، ورجال الوفد، عند قدومهم إلى باريس للدعوة للقضية المصرية، كما لمس تقدير نقاد الفن العالميين للعمل المصري الكبير، وشهادات الجدارة التي نالها؛ فأيقظ ذلك حماسته، ودفع عنه اليأس.

وعاد صبري من رحلة باريس مشرق الأمل، ليصطدم — مرة أخرى — بقتامة الجو، الذي كان يعيش فيه الفنان المصري، فبين تقدير أهل الفن في باريس، وإغفالهم في القاهرة، تجرَّع صبري مرارة الحسرات، وقنع بالوظيفة التي أتيحت له، وظيفة رسَّام للحشرات بوزارة الزراعة في سنة ۱۹۲۳م.

وعرف صبري في مصر مجموعة من رجال الفكر والمثقفين، وارتبط بالعقاد بأواصر صداقة سمت بمعنوياته؛ فقد وجد، إلى جانب المجال الوظيفي المحدود، هذا الأفق الثقافي الرحيب.

وعاش حياته … حياة الموظف الذي يسجل في رسم الحشرات براعاته، وحياة الفنان الذي ينطلق إلى مرسمه في المساء، ويقنع في وحدته بتصوير نماذج من الطبيعة الصامتة، ووجوه بعض المحيطين به.

وأقام صبري معرضه الأول بالقاهرة، سنة ١٩٢٥م، ثم سافر بعدها في بعثة، على نفقة الدولة إلى فرنسا، ليستكمل إعداده الفني.

أثناء الرحلتَين، الرحلة الخاصة والبعثة الرسمية، تتلمذ صبري على «بول ألبير» «وبيرون»، وأخيرًا على «فوجيرا»؛ فتلقَّى عنهم مجموعة من الفضائل الفنية:

-

اعتبار الرسم هو أساس التصوير؛ ومن هنا جاءت عنايته بالخط الخارجي.

-

أهمية البناء في اللوحة؛ وبهذا اتخذ اللون عنده عمقًا وقيمةً في بِنية التكوين، لا مجرد طلاء سطحي.

-

اختيار الوضع المثالي للنموذج، والعناية بالتكوين.

وقد لزمت هذه الفضائل فن صبري، ولكنه أضاف، إلى دروس معلِّميه، استيعاب أسرار العمل الفني عند الأساتذة الكبار، الذين طال بحثه عنهم في المتاحف.

وكانت سنوات صبري بباريس هي فترة الصراع بين النزعات الجديدة، التي تخلَّفت عن الحرب، وبين القِيَم التي استقرت في المتاحف … كان الفنانون، بعد الحرب، يحاولون تحطيم هذه القِيَم، يطلقون عليها صواريخ الوحشيين، الذين أحدثوا انقلابًا في الألوان، وطريقة صياغتها، والتناسق التقليدي بينها، ويسلِّطون نحوها نظرات «السيريالية»، النافذة إلى خبايا النفوس، وعالم الأحلام، ويدقون أوتار التكعيبية ممهدة للتجريد.

غير أن صبري لم يجد في هذه النزعات ما يتجاوب مع نفسه؛ فالتصوير عنده هو لغة المرئيات، ومحتواه هو التعبير عن الأشياء الحقيقية، وكشف الجمال الكامن فيها؛ ومن ثَم عاش بمنأًى عن صراع هذه الحقبة في ظل أساتذة القرون الماضية، يلقى هواه في رهافة التعبير بالباستيل، في لوحات موريس كانتان لاتور، التي تحمل روح القرن الثامن عشر، وكذلك الصدق التصويري والبيان بالنور واللون عند شاردان، ثم هو لا يمضي مع التأثريين إلى أبعد من حركة إدوار مانيه في القرن التاسع عشر.

وعرض صبري في باريس لوحته «بعد القراءة»؛ فحازت الإعجاب، ثم عرض لوحته الفذة في إنتاجه الطويل «الراهبة» أو «التأمل» التي نال عليها شهادة تقدير من صالون باريس، سنة ١٩٢٩م.

وعاد صبري إلى مصر ليعلِّم تلاميذه أصول الفن، ويُشيع فيهم احترام قِيَمه، ويعرض في معارض القاهرة لوحاته من «الطبيعة الصامتة» و«صور الأشخاص»، يصوغها من نسيجه اللوني، الذي تلتقي فيه المادة والنور، وتتزاوج فيه حساسية الملمس مع رصانة اللون ووضوحه.

ويلقى الناس عند صبري الفنان عالمًا يسوده جمال التكوين، والتناسق والوئام، بينما تنوء حياة صبري الإنسان بصراعها الداخلي، وصراعها مع الناس، ومآسيه، ولكنه يظل، مع ذلك، يعتصر من قلبه الرحيق.

وتُختتم حياة صبري في العمل الحكومي ليفرغ بعدها لفنِّه، ولكن ضآلة معاشه وظروفه العائلية والصحية تعكر صفو حياته، وتُلجئه، في أخريات أيامه، إلى أن يبيع لوحاته باليانصيب؛ ليدبِّر المال اللازم لعلاج عينيه؛ فإن هذا الفنان، الهائم بالنور والألوان، تأبى الحياة إلا أن تحيط خاتمته بمأساة تكتمل حين يفقد البصر.

وتنتهي، عند هذا الختام الحزين، حياة عاشها للفن والجمال، رغم ضراوة الصراع الداخلي في نفسه … تنتهي في التاسع من مارس سنة ١٩٥٥م، خالفة عملًا، يرى فيه العقاد أنه «الأثر الصالح الباقي في فن التصوير.»

ولكن الجدل الذي طال حول صبري في حياته، يمتد بعد موته، ومن خلاله يختلف الرأي بين تقدير المعجبين، وبين أحكامٍ تصدر عن تعجل في النظر، أو تحت تأثير بعض الاتجاهات الحديثة، التي قد تحجب قِيَم الصدق في اتجاهات غيرها.

ولكن الاقتراب من أعمال صبري ومعايشتها يتيح الوقوف على فضائلها.

لقد اختار صبري من مجالات التعبير «الموضوع»، الذي يستطيع أن يتحدث فيه بلهجة صادقة، فلم يكن شاعر «الطبيعة» ولا مصور «الحدث الخارجي»، وإنما كان فنان «الصور الشخصية» ومصور «الطبيعة الصامتة»، أبدع التعبير عن ألفتها، وعالج، من خلالها، قضية «الملمس» و«تناسق التكوين».

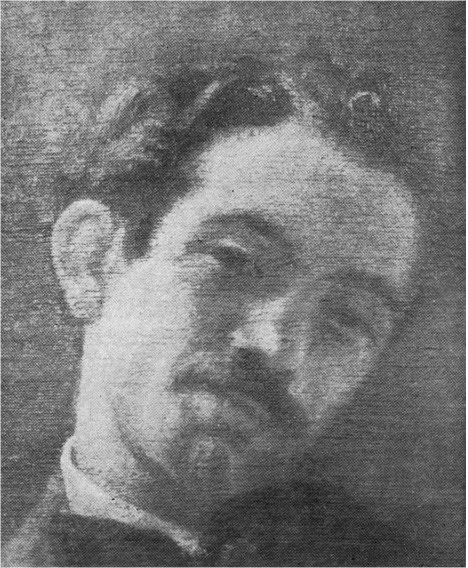

غير أن خط الاستمرار المميز في أعماله كان ﻟ «الصورة الشخصية»، عبَّر من خلالها عن «الصدق الموضوعي»، الذي كان أمينًا له، وصاغ نسيجه اللوني الرصين، ونسقه التكويني.

كان صبري صادق الاختيار في مجال «الصورة الشخصية»؛ فهو قد عكف على محيطه وبيئته، لم يكن صبري مصوِّرًا للبلاط، ولا مصورًا لأصحاب المراكز والسلطان، وإنما كان مصور الطبقة الوسطى. اختار نماذج فنِّه من الأفراد المحيطين بحياته، من الأشخاص العاديين؛ فلم يشغله ما يشغل مصوِّري البلاط والعظماء، من العناية بإبراز الأهمية الاجتماعية للشخص الذي يصوِّرونه، وإنما اتجه، في حرية وصدق، إلى تصوير شخصياته.

وتحس إزاء لوحات صبري بألفة بينه وبين مَن يصوِّرهم، ألفة تنتقل من الفنان إلى المُشاهِد … والشخص في لوحاته ليس هو «الموديل»، وإنما هو «الجليس»، هو الإنسان الذي ربطته بالفنان وشائج مودة؛ وإذ كان بعض الفنانين يعرضون من خلال «الصورة الشخصية» «عينات بشرية»، فإن صبري يعرض «الإنسان» الصديق والأليف، وهو يكشف في لوحاته عن «فردية»، جليسه، حتى ولو التزم أوضاعًا بذاتها. وتشعر أمام لوحات صبري بحياده وموضوعيَّته، ولكن هذه الموضوعية تصحبها محبة تُضفي على اللوحة نبض الحياة، الذي يسري من الاتصال المباشر بين الجليس والمصور … وهو لا يحوِّر الشَّبَه الجسماني، ولا يبالغ فيه، وإنما يلتزمه. الصدق عنده احترام للواقع، غير أنه يجلو شخصية مَن يصوِّرهم في وجوههم، ويضع خصائصهم المميزة في ملامحهم، ويكشف أحيانًا عن روحهم في لمحة … ومن خلال هذه الأعمال نرى ما في الأشخاص العاديين، الذين تزخر بهم الحياة، من اختلاف في ملامح الشخصية، وفي النماذج النفسية.

ويتركز اهتمام صبري في «الصورة الشخصية» على جليسه؛ فتختفي من أغلب لوحاته العناصر المكمِّلة، التي يستخدمها بعض المصورين لإظهار براعتهم التشكيلية … وتكاد خلفية اللوحة، عند صبري، أن تكون مجرد نسيجٍ لوني، خالٍ من الزخرفة، تحيط معالم الوجه الذي يركز عليه اهتمامه.

وما ذلك إلا لاهتمام صبري بجليسه لذاته، لا لمَا يحيط به؛ ولأنه، وقد كانت الطبقة الوسطى «محور فنه»، التزم صدق التعبير عنها؛ فلا تلقى عنده بذخ الثياب والزينة، التي تبدو في لوحات روبنز، ولا غناء ألوان تيسيان، ولا العناية بالثياب، والتفاصيل المحيطة التي تظهر في لوحات فان آيك، وإنما تلقى الإنسان في بساطته، يطل عليك في ألفة، وكأن الفنان يقدمه لك لتتعرَّف إليه، وتقترب منه، لا لتنظر إليه من بعيد، وإن أحاطه بشيء، فإنما يحيطه بجوٍّ أليف من أنسجة الشرق، وأدوات الحياة العادية.

وعندما صوَّر صبري بعض الأفذاذ؛ فإنه لم يصورهم للتقرُّب أو للملق الاجتماعي؛ وإنما لصداقاتٍ تربطه بهم، ولتقديره لأشخاصهم، كذلك كانت لوحاته عن «العقاد» و«المازني» و«توفيق الحكيم».

وفي هذه اللوحات، وخاصة في إنتاج مرحلته الوسطى، التي تبدأ مع لوحته المعروفة «الراهبة»، وتمتد حتى الأربعينيات، تلمس قدرة صبري على اختيار الوضع المميز، واللون المعبِّر، والحركة الموحية، فصورة العقاد تنم عن صلابة الإرادة والاعتداد بالذات، وعن نظرته النافذة في آفاق المعرفة، تشارك في هذا الإيحاء للرائي الجلسة التي اختارها الفنان له، ووضع اليدَين، وبعد النظرة والمسطحات اللونية العريضة، والألوان التي آثر استعمالها للتعبير عن الشخصية، بينما يستخدم الفنان في صورة توفيق الحكيم اللون الهامس، واللمسات الخافتة والتناغم الذي يحلِّق بالرائي بين أحلام هذا الفنان وآفاقه.

ومن هنا يبدو ارتفاع أحمد صبري عن الواقع الفوتوغرافي «إلى» الواقع الفني.

ولئن كان صبري لم يستخدم أساليب الأداء الشرقية، ولم يشغل بقوانين التراث التشكيلية؛ فإن ذلك لا ينتقص من تقدير فنِّه؛ فالتعبير الفني يتسع لكل الأساليب، ومناطه ليس التزام قوالب معينة، وإنما مناطه الصدق، ولعل في الصفات الموضوعية لأعمال صبري قرابة من روح الفن في هذه البلاد؛ من حيث تميُّزها بالرقة والرصانة، ورحابة النفس، والبُعد عن التعبيرات العنيفة، التي تتعارض مع ألفة النفس المصرية وسلامتها.

كذلك كل التزام صبري لطريقته ما يبرره من ظروفه، واحتياجات مجتمعه، بل إن له في التيارات الغربية أصداءً، تتجاوب مع زمنه؛ ففي الوقت الذي كان صبري يعرض فيه «بائعة الجوافة»، و«عازف العود»، كان «بلانسون» و«شابلان ميدي»، يعرضان مع أساتذة الحقيقة «عازفة الجيتار» ومناظر الطبيعة … وكان في تيارات الفن الغربي نزعة إلى التزام الجمال والصدق، والعودة إلى أعمدة الأكاديمية في الفن، بعد أن أرهقته أساليب التعبير الفنية.

ولقد ألقت الظروف على صبري أن يكون رائدًا في تعليم الفن، وأن يكون أستاذًا لأجيالٍ تخرجت على يدَيه … ولقد اقتضته أمانته وصدقه وإخلاصه أن يلتزم الأصول الحرفية، التي تعلمها، وأن يلقِّنها تلاميذه، وكان يبث فيهم حبه للفن بحماسٍ واندفاع … كان طرازًا من أساتذة المراسم، الذين أدركوا واجب الأستاذية، وتفانوا في أدائه.

ولقد قوَّمت طريقة صبري اتجاهات تلاميذه، وأعانتهم على استكمال أساليب المعرفة الفنية، قبل ابتداع أسلوب شخصي … ولقد كان صبري يعنِّف على تلاميذه من أجل نشر تعاليمه، ولكن مرجع عنفه هو حبه لفنه، وإيمانه بضرورة التمكُّن من أصول التعبير الفني، قبل التحرر والانطلاق.

وستظل قيمة أحمد صبري باقية في تاريخ نهضتنا كفنان عصر وأستاذ جيل.