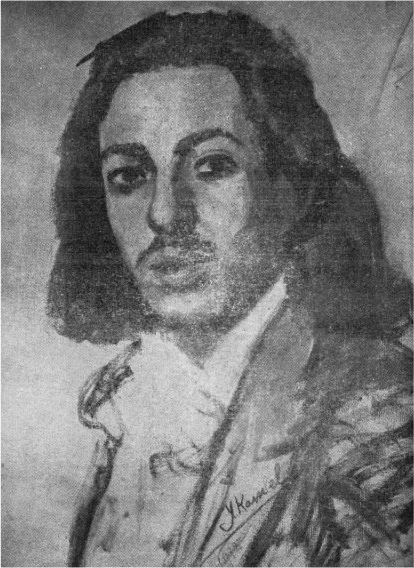

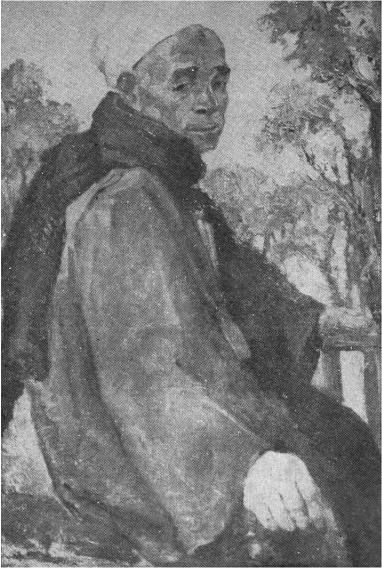

يوسف كامل

معلومات تاريخية

-

وُلد بالقاهرة في ٢٦ مايو سنة ١٨٩١م.

-

التحق بمدرسة الفنون الجميلة عند إنشائها سنة ١٩٠٨م.

-

تولَّى وظائف التدريس بالمدارس العامة، ثم بمدرسة الفنون الجميلة العُليا، بعد عودته من إيطاليا، حتى عُيِّن عميدًا لها، كما عمل فترة مديرًا لمتحف الفن الحديث.

-

كان عضوًا بالمجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ومقررًا للجنة الفنون التشكيلية.

-

كان ثاني فنان تشكيلي ينال جائزة الدولة التقديرية للفنون، في عام ١٩٦٠م.

-

أعماله بمتحف الفن الحديث بالقاهرة، وبمتحف الإسكندرية، وبالمجموعات الخاصة والعامة، في مصر والخارج.

-

تُوفي في ۱۲ ديسمبر سنة ۱۹۷۱م.

يوسف كامل، وانطباعات مصرية

كانت جائزة الدولة التقديرية في الفنون من نصيب الفن التشكيلي في عامَين متواليَين، فاز بها لأول مرة المصور محمود سعيد، وأعقبه المصور يوسف كامل … وإن تتابُع هذا الفوز ليحمل معنى الاعتراف بدور الفنان التشكيلي في عصرنا، ومعنى التقدير لتضحياته، وهو تقدير يُعيد إلى هذا الرائد المجهول، في حياتنا الثقافية، حصاده الذي بذره في هذه الأرض.

ولقد ظل الفنان التشكيلي — بصفة عامة — وما زال أقل أهل الفنون حظًّا، من الجاه والمال والشهرة، وعاشت أعماله في عزلة عن المثقفين. وبينما استقر النشاط الأدبي والمسرحي والسينمائي في الوعي العام، فإن النشاط الفني ما زال يعيش على هامش المعرفة، وما ذلك لقصورٍ من جانب الفنان التشكيلي أو لتخلُّفٍ منه عن روح العصر أو تباعُد عنها … ألم تبدأ حركة الفنون بتمثالٍ، كان له من المعاني القومية ما هزَّ مشاعر الناس، حتى اتخذوا منه رمزًا وعنوانًا، لصناعتهم وحِرفهم، ومظاهر نشاطهم؟ ألم يحمل الفنانون الدعوة مع الأدباء إلى خلق اللون المحلي، والتعرف على حياة الشعب، وسبقوهم أحيانًا إلى الاهتمام بالدلالات الفنية في حياة الفلاحين، وإبرازها والارتفاع بها إلى قمة التعبير الفني؟ على أن الفنون لم تكن دائمًا بمعزلٍ عن الأدب، وعن الحياة الثقافية، بل كانت ترتبط بها برباطٍ وثيقٍ، يوم كان النقد الفني يُكتَب بأقلام حسين هيكل والعقاد والمازني ومحمود عزمي ومي، ويوم كان هؤلاء وغيرهم يشاركون الفنانين في الجماعات التي يشكِّلونها، وضروب النشاط التي يقومون بها. ولكن التيار كان يتردَّد دوامًا بين الوصل والانقطاع … ولعل من أسباب هذه الأزمة عدم تذوُّق الثقافة الفنية، وهضمها وتمثُّلها، وهي عِلة لمسها توفيق الحكيم في «زهرة العمر»، حين قال «إن الثقافة العقلية وحدها ليست كل الثقافة … الثقافة الكاملة شيء أوسع ذلك بكثيرٍ … إن أكثر المتكلمين في الموسيقى والتصوير والفنون يعرفونها برءوسهم، ولا يدركونها بحواسهم، إن المطلوب للثقافة ليس مجرد المعرفة، بل الإحساس والتذوُّق والتغذي بمختلف الفنون.»

وهذا التذوق للأعمال الفنية، ويقظة الحواس لها، واندماجها في مشاعر الناس، هي العناصر التي تنقصنا، وتشكِّل سببًا هامًّا من أسباب الأزمة الراهنة، وحين تتوافر هذه المقومات، ويتوافر معها الإيمان بالفنون، كعنصرٍ هام من عناصر حياتنا، عندئذٍ تزول هذه العزلة، وتجد لوحات يوسف كامل جمهورها الذي يقدِّرها ويتذوقها، كما يتذوق أدب طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وبهذا يستكمل تقدير الدولة للفنون دلالته ومعناه.

لقد سعت الجائزة التقديرية إلى يوسف كامل بعد أن تخطى السبعين … ولم يكن له في هذا العمر نصيب كبير من جاه السلطة والمنصب والشهرة، ولكن تقدير الدولة عوَّضه ما فات من عمره، وجاء تكريمًا لحياته، التي وهبها للفن، ولرسالته كمعلم جيل.

وفي حياة يوسف كامل الصامتة، التي عاشها في تواضعٍ وهدوء، أحداث تضفي عليها جلالًا، وتؤكد دلالة تقدير الدولة لخدماته وأثره، في الحياة العامة.

وُلد يوسف كامل وسط بيئة قاهرية، في ٢٦ مايو سنة ١٨٩١م، وكانت أسرته تُعِده لأن يكون مهندسًا، وهي المهنة السائدة بين أفرادها، ولكن افتتاح مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة، سنة ١٩٠٨م، كان حدثًا حوَّل اتجاه كثير من الشباب؛ فطرق مع من طرقوا حي درب الجماميز، الذي استقبل في تلك السنة خليطًا عجيبًا من سكان القاهرة، جاءوا مبهورين بهذا الاسم الجديد، الذي بدأ يشغل أسماع مصر «الفنون الجميلة».

بعض هؤلاء انصرفوا عن المدرسة ليستأنفوا حياتهم العادية، التي قطعوها لاستطلاع أمر هذا الشيء الجديد، وبعضهم استمر في الدراسة، دون موهبة أو حماس، وقليلون اعتبروا الفن هبة حياتهم، وانقطعوا له، ومن هؤلاء محمود مختار ومحمد حسن، ويوسف كامل وراغب عيَّاد.

إن قصة كفاحهم منذ دخلوا من الباب الضيق بحي درب الجماميز، هي قصة البحث عن قيمٍ جديدة لبلاده، وسجلت سنة ۱۹۱۱م حدثًا هامًّا في مصيرهم، إذ أتموا دراستهم، وخرجوا إلى الحياة العامة، ولكن الفن لم يكن له مكان إلا في النطاق التعليمي؛ فالتحقوا بوظائف التدريس، عدا محمود مختار، الذي أُوفد في بعثة إلى فرنسا لاستكمال دراسة فن النحت.

وكان نصيب يوسف كامل المدرسة الإعدادية الثانوية؛ فأتيح له زمالة العقاد والمازني وأحمد حسن الزيات وفريد أبو حديد وصادق عنبر ومحمد بدران والكرداني وعبد الواحد خلاف ومحمد كامل سليم، وغيرهم من مفكري مصر وعلمائها، الذي جمعتهم هيئة التدريس بتلك المدرسة.

وكان هذا البناء العتيد، بميدان الظاهر، مركز حركة وإشعاع، خرجت منه لجنة التأليف والترجمة والنشر، بروَّادها الذين حملوا رسالة المعرفة، وخرجت منه تشكيلات ساهمت في الحركة الوطنية، وظهرت فيه أيضًا جهود وأفكار كانت من دعامات حياتنا الثقافية.

واستكمل تكوينه الفني في روما، على يد الأستاذ أنطونيو كالكانيادور، الذي أشركه معه عام ۱۹۲۸م، في تصميمات وزارة الحربية الإيطالية، ثم تتلمذ على الأستاذ إمبرتو كرومالدي.

وعاد يوسف كامل إلى مصر، ليتولَّى التدريس بمدرسة الفنون الجميلة، ويظل وفيًّا لهذا العمل، الذي ارتفع في نفسه منذ عهد المدرسة الإعدادية إلى مرتبة الواجب القومي، وتحوَّل من وظيفةٍ يشغلها، إلى رسالة يؤديها لبلده.

وظل قوامًا على أجيالٍ من الفنانين، تخرجت على يدَيه، حتى تولَّى عمادة كلية الفنون الجميلة، التي ختم بها حياته الوظيفية … وخلال هذه الفترة، ساهم بجهوده في معارض الفن، وفي إنشاء جماعاته، وقدَّم لمصر فنَّه دون دعاية أو ضجيج.

يقول يوسف كامل «لقد وُلدتُ بنزعة تأثيرية، وسأظل كذلك.» وفي هذه الكلمات يختصر الفنان اتجاهه، ويلخص مذهبه … وإن من يستعرض أعماله، منذ عهد المدرسة، حتى هذه الأيام، ليلمس التزامه للتأثرية في صورتها الأولى … في ثورتها على «التقنين» الأكاديمي، الذي أصاب الفن بالسطحية والجمود … وفي انبهارها بالنور والضوء، والخروج من قتامة لوحات المراسم إلى الطبيعة والهواء الطليق.

ولقد جذب يوسف كامل نحو هذا الاتجاه عوامل عدة، أولها طبيعته الخاصة، وتجاوبها مع هذه النزعة، فهو، بطبيعته، وُهب حساسية الرؤية البصرية، يستهويه أن يجوب طرقات القاهرة وضواحيها، يقف عند بيوتها القديمة، في ظل أشجارها، وأمام المَشاهِد الريفية التي كانت تأوي ضواحي القاهرة، إلى جانب مظاهر المدينة الزاحفة.

ولقد أنشئت مدرسة الفنون الجميلة في سنة ۱۹۰۸م، بعد أن قال التأثريُّون كلمتهم، وفرغوا منها؛ فجاء أساتذة المدرسة حاملين إلى تلاميذهم نداء التأثريين، إلى جانب فن «الأكاديميات»، وكان باولو فورشيللا، أستاذ يوسف كامل، نصيرًا لهذه النزعة؛ فخرج بتلاميذه من قاعات المراسم، إلى أحياء القاهرة، يرسمون معالمها، ويصورون انعكاسات النور عليها؛ فكان ذلك هو العامل الثاني في توجيه كامل، ورسم الطريق له.

أما العامل الثالث، فهو الطبيعة المصرية، ومشكلة النور، وكيفية معالجته وتفسيره، وهي مشكلة دعت الفنانين إلى أن يتجهوا إلى أدوات التأثريين لتصوير «حلة النور» الباهرة، التي تغمر الأشياء على هذه الأرض، ولعل ذلك هو سر العناصر التأثرية التي سادت أعمال ناجي، في مرحلته الأولى، وهو أيضًا سر اتجاه محمود سعيد في بدء حياته الفنية إلى الأسلوب التأثُّري، ولكن ناجي لم يلبث أن واءم بين موسيقية اللون والنور، الذي ظل محتفظًا بإشعاعه في لوحاته، وبين عنصر المعمار والتكوين، الذي اكتسبه من فنون مصر القديمة؛ فأضفى على فنِّه الثبات والاستقرار، وحقق إمكانيات التقاء المفهوم الشرقي، مع المفهوم الغربي في الفن.

وكان هجر محمود سعيد للنزعة التأثرية أسرع من هجر ناجي؛ لأنه لم يجد فيها وسيلة صالحة لتعبيره … محمود سعيد فنان الرؤية الداخلية العميقة، وهو شغوف بأن يخرج رؤياه في منطقٍ معماري متين. ومن هنا لم تطل إقامته عند التأثريين، وهجرهم إلى الأساليب الفنية، التي تُعنى بالطراز والتكوين، ولم يلبث النور عنده أن تحوَّل إلى أداة رمزية، تعكس المشاعر الداخلية للفنان، ورؤياه الخاصة.

أما يوسف كامل، فهوَاه دائمًا مع التأثرية … وجد في أسلوبها أصدق تعبيرٍ عن نفسه … الفن عنده فيض إحساس، وليس عملًا عقليًّا، كما يراه دافنشي، والحياة عنده نور وألوان، كما كانت عند مونيه وبيسارو وسيزلي، والقرية، في نظره، هي اللحظة التي تستوقفه من مشهد من مَشاهدها؛ فيصوِّره على الفور، تحت ضوء الشمس، ووسط الجموع المحيطة به … القرية عنده هي المَشاهِد المحيطة به، كما تنعكس على بساطة نفسه ورحابتها، وليست «الجزيرة السعيدة»، في رؤياها الداخلية عند محمود سعيد، كما أنها ليست «طيبة» كما يراها ناجي … إنها أشبه بمَشاهد الريف، كما يصورها توفيق الحكيم في قصة «الزمار»، أو بالصور الفلكلورية، التي تحيط بمسرحيته «الصفقة».

وإذا كانت النزعة التأثرية، أو الانطباعية، قد بدأت في الخارج بالدعوة إلى تجديد الرؤية البصرية، وإلى التعبير عن النور والظل، وانعكاساتهما المختلفة على الأشياء؛ فإنها لم تبق عندها، وإنما هي هجرت الشواطئ النورماندية، والحدائق والحقول، ودخلت إلى المسارح؛ فتحوَّلت عند ديجا من تسجيل بصري للأشياء، إلى اختيارٍ للحقائق التي يصوِّرها في إطار من التكوين والتناسق، وهي واءمت عند رينوار بين الشكل والنور، وأعطت اللون ثباتًا في التكوين، وسجلت، مع انطباعات اللحظة، مرح الحياة ونشيدها الدائم، في فردوسه الساحر.

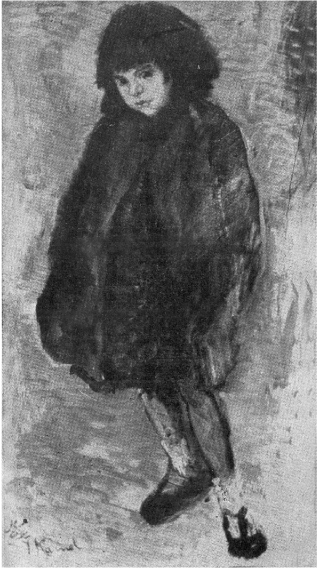

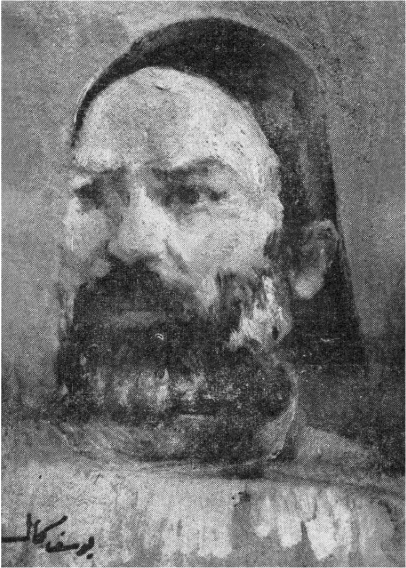

وهي تحوَّلت عند سيزان، كما كان يقول «إلى فنٍّ، له أصالته وثباته، مثل فن المتاحف» … وحتى كلود مونيه نفسه، الذي نُسبَت إليه التأثرية، أراد أن يضيف إلى براعة رؤياه للطبيعة، من خلال انعكاسات النور، شيئًا آخر سحريًّا غامضًا في أعماله الأخيرة للكنائس وزنابق الماء … من أجل هذا، فإن الأمر يتطلب تحديد موقف يوسف كامل من هذا الخط العريض، والنزعات التي تفرَّعت منه، وأمدَّت الفن الحديث بأدوات تحرُّره، ولعل المتطلع إلى لوحاته، منذ كان معنيًّا برسم معالم القاهرة القديمة، حين كان مرسمه بحي الخيمية، حتى لوحاته الأخيرة، التي تمثِّل مَشاهد الحياة، حول مرسمه الريفي بالمطرية، يتبيَّن أن يوسف كامل ظل وفيًّا للنزعة في ميلادها البكر. إنه بين التأثريين أقرب شبهًا بمصور الريف المتواضع، أوجين بودان، الذي عاش من سنة ١٨٢٤م إلى سنة ١٨٩٨م، ونشرت أعماله أشعة الفن التأثُّري، وهو، مثله، ظل وفيًّا لإقليمه الصغير، يعنيه ألفة الموضوع، وتجاوبه مع نفسه، وهمسه الخافت، ولا يستهويه الموضوع الجهير؛ فأغلب أعمال يوسف كامل تصوِّر مَشاهد الأسواق الريفية، والبيوت الصغيرة، وطيور البيئة، وحيواناتها الأليفة، والسلالم الشاعرية المتواضعة.

وهو أيضًا يذكِّرني بمكان سيزلي بين التأثريين؛ فهو مثله يرسم النور، في حين يعيش بشخصه في الظلال، بعيدًا عن أضواء الشهرة والجاه، وهو مثله نموذج للفنان التأثري، الذي ظل وفيًّا لذوق هذه النزعة، كما ظهرت متبلورة سنة ۱٨٧٥م.

وحين تدخل متحف الفن، قد تجذبك أضواء محمود سعيد السحرية … والتكوين اللوني الجهير عند ناجي … وجرأة الألوان والخطوط، التي تلُوح من واقعية راغب عيَّاد، بينما تظل لوحات يوسف كامل، مثل حياته، ورغم إشراقها اللوني، ترتقب إقبالك عليها، لتنصت لنغمها وغنائها، وهي تروي أشياء بسيطة متواضعة، وتجعل من هذه الأشياء مادة تصويرية.

وقد يبدو فن يوسف كامل بسيطًا، ولكن سر هذا الفنان في بساطته، ويكفي أن تمعن النظر في بعض أعماله، وفي أعمال بعض مقلِّديه؛ لترى كيف يؤدي انحراف الإحساس بالنور واللون إلى اهتزاز التعبير الفني وانحداره، ومن أجل هذا، فإن الاتجاه التأثري يضل إذا لم يقم على اكتمال التوازن بين الإحساس، والقدرة على التعبير، وهو طريق يتطلَّب عناء الجهد، وهبة الرؤية، وإدراك قِيَم النور واللون.

ولقد استطاع يوسف كامل أن يبث في بعض تلاميذه أسرار فنِّه، وأن يوجِّه خُطاهم نحو الطريق، ويحرِّرهم من جمود القواعد التعليمية، ولقد ظل بعضهم أمينًا على اتجاهه، واتَّخذ منه البعض الآخر، سُلَّمًا للصعود إلى آفاقٍ جديدة.

أما هو، فقد ظل يتابع إبداعه الفني … يصوِّر أحياء القاهرة القديمة، التي تعيش خلف أسوار باب الخلق، وكأنها تطوي روح المدينة القديمة.

ويلقَى جوَّه الأليف في المناظر الريفية حول القاهرة … وفي ضاحية المطرية التي استقر بها مقامه.

ولقد عاش يوسف كامل وفيًّا لموضوعاته، يعاوده الحنين إلى المواقع التي صوَّرها في شبابه بأسلوبٍ يجمع الأكاديمية والتأثرية، ولكنه يتناولها مرة أخرى، بجرأة في معالجة الألوان، وبلمساتٍ مشحونة بطاقة انفعال. كانت الألوان الجهيرة من سِمات فنِّه في المرحلة الأخيرة، سبقتها مباشرة، حقبة، جنح فيها إلى التعبير بألوانٍ هادئة، رقيقة الملمس.

ولكن النور عنده دائمًا كالنور الكلاسيكي، جزء من تركيب اللوحة، يخضع لقواعد لا علاقة لها بدرجات الضوء في الطبيعة، وإنما هو نور باهر، يسود عناصر التشكيل، ويجهر غالبًا بوهجه وتألقه.

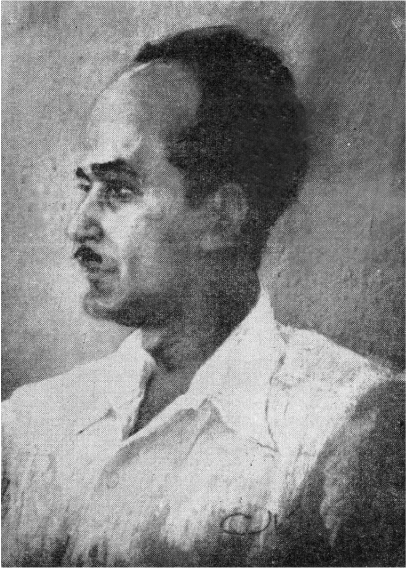

ويعالج يوسف كامل صور الأشخاص بالنظرة الانطباعية؛ يلتقط ملامح جليسه، وينفَذ إليها في لحظاتٍ، ثم يسجلها على لوحاته، محمَّلة بالصدق، خالصة من الانفعال. الوجه وحده مركز التعبير والإشعاع في اللوحة، أما الرداء، وبخاصة في لوحات نماذجه الريفية، فهو عنصر مكمِّل، بما فيه من ألوان.

لقد ظل يوسف كامل يتابع، في صمتٍ، إنتاجه، لم يتوقف إلا في الحقبة بين سنة ١٩٥٨م، وسنة ١٩٦٢م، حين دهمه المرض، وأثَّر في عينيه … ثم عاودته موجة من النشاط؛ فظل يتابع إنتاجه الفني، حتى كان مرضه الأخير، الذي انتهت معه حياته الفيَّاضة، بالحب والفن والتواضع.

تلك كانت سِمات حياته … وهي أيضًا سِمات فنِّه؛ فنٌّ قدم صورة أخرى لمصر، جاهد صاحبها في صياغتها، ورحل وتعلَّم، ليصل إلى نبض الأشياء التي أحبها.

فما كان سفره إلى إيطاليا وطوافه إلا من أجل امتلاك أسرار التعبير عن تلك البقعة القديمة من القاهرة والضواحي حولها.

وكم من فنان عظيم خاض العوالم من أجل اكتشاف الكون التشكيلي في عالمه الصغير.

ألم يكن صعود فوكيه إلى جبال الألب، ومعايشته روائع الطبيعة الإيطالية وسيلةً للتعبير عن وادي اللوار، وبلدته تورين، وتصوير روحها الأليف، وفتنتها الساحرة.

إذا كان يوسف كامل قد احتواه الصمت، بعد أن نال تقدير الدولة في سنواته الأخيرة، فإن أعماله ستبقى من معالِم جيلٍ، أعطى لمصر وللفن الكثيرَ.