أشكال القياس وضروبه

لسنا — إذن — في مجال المنطق الصوري الخالص، معنيين بصدق أو كذب المقدمات والنتائج من حيث الواقع؛ وإنما نعنى فقط بسلامة الاستدلال في ذاته؛ فنفرض الصدق في المقدمتين فرضًا، ثم ننظر ماذا تكون النتيجة التي تلزم عنهما؛ وإذا كان استدلالنا صحيحًا، فمن التناقض بعد ذلك أن نقبل صدق المقدمتين صدقًا واقعيًّا ونتنكر للنتيجة التي تلزم عنهما.

وقد لا يكون الترتيب في عملية الاستدلال القياسي بادئًا بالمقدمتين ومنتهيًا بالنتيجة، بل يجوز أن يجري على عكس ذلك فتكون لدينا قضية ما نطلب عليها البرهان، أي نطلب عليها المقدمات التي أنتجتها؛ كأن أسأل شخصًا — مثلًا — ما دليلك على أن فلانًا يعرف شيئًا عن عروض الشعر؟ فيقول: لأنه تخرج في قسم اللغة العربية من كلية الآداب، وكل من تخرج في هذا القسم قد درس عروض الشعر.

بل إن القياس أقرب إلى أن يكون عملية إقامة البراهين، منه إلى أن يكون عملية استدلال النتائج من مقدماتها؛ وعلى كل حال فليس هناك اختلاف في الصورة بين الاتجاهين: بين اتجاه السير الذي يبدأ بالمقدمتين لينتهي إلى النتيجة، واتجاه السير الذي يقيم البرهان على قضية ما ببيان المقدمتين اللتين أنتجتاها، وفي كلتا الحالتين يكون صدق المقدمتين مفروضًا فرضًا؛ بمعنى أن البرهان على صدقهما لا يكون جزءًا من عملية القياس نفسها؛ فإذا طلب عليهما أو على إحداهما برهان، جعلنا الواحدة منهما نتيجة نقيم عليها المقدمتين اللتين أنتجتاها، وهكذا.

(١) أشكال القياس

سنستخدم فيما يلي الرموز الآتية بمعانيها الآتية:

ك = الحد الأكبر

و = الحد الأوسط

ص = الحد الأصغر

م = موجبة كلية

ب = موجبة جزئية

ل = سالبة كلية

س = سالبة جزئية

فإذا كتبنا صيغة كهذه: «و (م) ك» كان معناها «قضية موجبة كلية موضوعها الحد الأوسط ومحمولها الحد الأكبر».

وإذا كتبنا صيغة كهذه: «ص (ب) و» كان معناها «قضية موجبة جزئية موضوعها الحد الأصغر ومحمولها الأوسط» وهكذا.

وللقياس أشكال مختلفة تختلف باختلاف وضع الحد الأوسط في المقدمتين.

-

(١)

فقد يكون الحد الأوسط موضوعًا في المقدمة الكبرى ومحمولًا في المقدمة الصغرى، وهذا هو ما يسميه أرسطو بالشكل الأول، أو الشكل الكامل وصورة هذا الشكل برموزنا هي:

و − ك

ص − و

∴ س − كفإذا أردنا أن نضيف إلى هذه الصورة الرمزية التي تحدد وضع الحد الأوسط في المقدمتين بغض النظر عن نوع هاتين المقدمتين من حيث الكم والكيف، أقول إذا أردنا أن نضيف رموزًا تبين نوع المقدمتين من حيث الكم والكيف، وضعنا الرمز الدال على ذلك بين قوسين في وسط كل من المقدمتين، هكذا:

و (م) ك

ص (م) و

∴ ص (م) كلنعبر بها عن مقدمتين موجبتين كليتين ونتيجة موجبة كلية.

أو هكذا:

و (ل) ك

ص (م) و

∴ ص (ل) كلنعبر بها عن مقدمتين: كبراهما سالبة كلية وصغراهما موجبة كلية، والنتيجة سالبة كلية.

والمثل الآتي يوضح الصورة الرمزية الأولى:

كل المصريين يتكلمون اللغة العربية

وكل أهل النوبة مصريون

∴ كل أهل النوبة يتكلمون اللغة العربيةوالمثل الآتي يوضح الصورة الرمزية الثانية:

لا وحدة في قصائد الشعر الجاهلي

وكل هذه القصائد فيها وحدة

∴ لا قصيدة من هذه القصائد هي من الشعر الجاهلي -

(٢)

وقد يكون الحد الأوسط محمولًا في كلتا المقدمتين، فتكون الصورة الرمزية لأوضاع الحدود وهي:

ك − و

ص − و

∴ ص − كمثال ذلك:

لا حشرة لها ثمانية أرجل

والعناكب لها ثمانية أرجل

∴ ليست العناكب حشراتوقد أطلق أرسطو على مثل هذا القياس الذي يكون حده الأوسط محمولًا في المقدمتين اسم الشكل الثاني.

-

(٣)

وقد يكون الحد الأوسط موضوعًا في المقدمتين معًا؛ فتكون صورة القياس كما يلي:

و − ك

و − ص

∴ ص − كمثال ذلك:

كان عرب الجاهلية يئدون البنات

وكان عرب الجاهلية يعبدون الأوثان

∴ كان بعض عبدة الأوثان يئدون البناتوقد أطلق أرسطو على مثل هذا القياس الذي يكون حده الأوسط موضوعًا في المقدمتين، اسم الشكل الثالث.

-

(٤)

لم يذكر أرسطو إلا هذه الأشكال الثلاثة للقياس، لكنه أشار إلى أن مقدمات القياس من الشكل الأول يمكن أحيانًا أن تنتج قضية جزئية يكون محمولها هو الحد الأصغر وموضوعها هو الحد الأكبر، مع استحالة أن يكون الأكبر محمولًا للأصغر.

مثال ذلك:

بعض الناخبين شيوعيون

لا نساء بين الناخبين

فمن هاتين المقدمتين يستحيل أن تحدد العلاقة بين النساء والشيوعية، بحيث يجوز أن تنسب بعضهن إلى الشيوعية أو تنفي الشيوعية عنهن جميعًا؛ أعني أنك لا تستطيع من هذا القياس أن تستنتج نتيجة يكون موضوعها «النساء» ومحمولها «الشيوعية».

لكنك مع ذلك قد تستطيع أن تستنتج منهما أن بعض الشيوعيين ليسوا نساءً.

ك − و

و − ص

ص − ك

ويمضي «جوزف» في بحثه ليدل على أن الحدين الأكبر والأصغر لم يطلق عليهما اسماهما لمجرد كون الأول محمول النتيجة والثاني موضوعها، بل لأن الأكبر أكبر فعلًا والأصغر أصغر فعلًا في معظم الحالات، وخصوصًا في الحالات التي يكون فيها الاستدلال علميًّا، تعبر قضاياه عن معرفة بالمعنى الصحيح.

فليس في مستطاعنا دائمًا أن نعكس حدي النتيجة بحيث نجعل موضوعها محمولًا ومحمولها موضوعًا، دون أن نجاوز بذلك حدود الأوضاع الصحيحة للأمور؛ نعم إننا في قضية مثل «بعض العلماء ساسة» يمكن أن نعكس الحدين فنقول «بعض الساسة علماء» دون أن يكون هنالك شيء من شذوذ، لأن التقاء العلم والسياسة في شخص أو أشخاص التقاء عرضي، فلا بأس في أن أحمل السياسة على العلم أو العلم على السياسة، فالمعنيان سواء.

أما حين يكون الموضوع فردًا والمحمول صفة تميزه، فمن القسر أن أعكس الوضع بحيث أجعل الفرد محمولًا على الصفة، فقولي: قيصر قائد عظيم، قول يتفق مع الأوضاع الطبيعية، لأني أحمل فيه الصفة على موصوفها، أما إذا عكست الحدين فقلت: أحد القواد العظماء قيصر، فقلب لما ينبغي أن يكون.

فإذا استثنينا الحالات التي يكون التقاء الموضوع والمحمول فيها عرضًا، وجدنا أن المحمول عادة يكون أوسع مجالًا من موضوعه، لأنه شيء ينتمي إليه ذلك الموضوع هو وغيره من الموضوعات، وليس العكس صحيحًا، أي ليس المحمول جزءًا من مجال الموضوع؛ ومن الطبيعي أن يحمل الجنس على النوع، والصفة على الموصوف لا العكس، وبخاصة في القضايا العلمية التي تكون كلية، فلا بد — إن لم يتساوَ المحمول والموضوع في مجال الماصدق — أن يكون المحمول أوسع مجالًا، لأننا لا نستطيع أن نعمم الحكم في قضية كلية، إذا كان المحمول لا ينطبق إلا على بعض أفراد الموضوع فقط دون بعض.

فحين أطلق أرسطو على محمول النتيجة في القياس اسم الحد الأكبر، فقد اختار الاسم المطابق لواقع الحال، حين يكون الموضوع فردًا، وحين يكون الموضوع أقل شمولًا من المحمول، وعلى ذلك يكون المحمول شاملًا للموضوع المذكور في النتيجة ولغيره مما عساه أن يقع معه في نوع واحد تحت الجنس الذي نعبر عنه بالحد الأكبر، والذي هو المحمول.

ونخلص من هذا إلى أن «جالينوس» قد أخطأ حين جعل الشكل الرابع شكلًا قائمًا بذاته من أشكال القياس، يكون الحد الأوسع شمولًا من حدي النتيجة هو موضوعها، والحد الأضيق شمولًا منهما هو محمولها؛ وهو وضع — كما قلنا — لا يتفق مع طبائع الأمور.

ففي قياس كهذا:

ما يتناسل بسرعة قصير الأجل

والذباب يتناسب بسرعة

لو أردنا أن نجعله شكلًا رابعًا قائمًا بذاته، جعلنا محمول القضية الكبرى موضوعًا في النتيجة، وموضوع الصغرى محمولًا في النتيجة فتكون النتيجة هي: «بعض ما هو قصير الأجل ذباب».

وأما إذا أردنا أن نعتبره قياسًا من الشكل الأول، كانت النتيجة هي؛ «الذباب قصير الأجل».

ومن ذلك ترى كيف تكون النتيجة طبيعية في الشكل الأول، قسرية فيما يسمى بالشكل الرابع.

الصيغة الرمزية للحالة الأولى هي:

ك (ل) و

و (م) ص

والصيغة الرمزية للحالة الثانية هي:

ك (ل) و

و (ب) ص

وفي كلتا الحالتين لا يصلح الاستدلال من الشكل الأول [لأن الحد الأكبر سيكون مستغرقًا في النتيجة السالبة وليس مستغرقًا كمحمول للمقدمة الكبرى الموجبة الكلية في الحالة الأولى، والموجبة الجزئية في الحالة الثانية].

(٢) ضروب القياس

لئن كانت أشكال القياس تختلف باختلاف وضع الحد الأوسط، فاختلاف الضروب يتوقف على اختلاف الكم والكيف في القضايا التي يتألف منها القياس؛ وقد يتحد الكم والكيف في شكلين مختلفين من أشكال القياس، كما قد يختلف الكم والكيف في الشكل الواحد.

- (١)

كل المصريين يتكلمون اللغة العربية … موجبة كلية

وأهل النوبة مصريون … موجبة كلية

∴ فأهل النوبة يتكلمون اللغة العربية … موجبة كلية - (٢)

لا وحدة في قصائد الشعر الجاهلي … سالبة كلية

وهذه القصائد فيها وحدة … موجبة كلية

ليست هذه القصائد من الشعر الجاهلي … سالبة كلية

ترى الشكل واحدًا في الحالتين (وهو الشكل الأول) لكن الكم والكيف مختلفان في القضايا التي يتألف منها كل منهما، فهما في الحالة الأولى: موجبة كلية، وموجبة كلية، والنتيجة موجبة كلية؛ وفي الحالة الثانية: سالبة كلية، فموجبة كلية والنتيجة سالبة كلية.

قارن المثل (٢) بالقياس الآتي:

الفيلسوف المثالي لا يعترف بحقيقة الأشياء في الخارج … سالبة كلية

وكل العلماء الطبيعيين يعترفون بحقيقة الأشياء في الخارج … موجبة كلية

ترَ أن الكم والكيف في القضايا لا يتألف منها القياسان متشابهان، لأنهما في كلتا الحالتين: سالبة كلية فموجبة كلية، والنتيجة سالبة كلية، غير أن القياسين من شكلين مختلفين، القياس الأول من الشكل الأول والقياس الثاني من الشكل الثاني.

ننتقل الآن إلى البحث في أي الضروب في الأشكال المختلفة، يؤدي إلى نتائج صادقة، بعبارة أخرى: ما هي الصورة المختلفة التي تتركب على غرارها المقدمتان من حيث الكم والكيف، فتنتهيان إلى نتيجة صحيحة؟

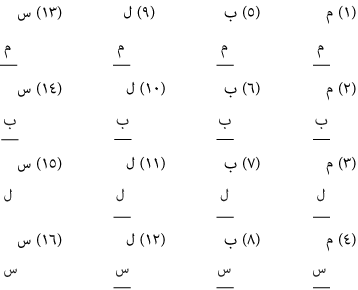

الضروب الممكنة كلها — ما ينتج منها وما لا ينتج — ست عشرة هي: [لاحظ أننا كما أسلفنا. سنرمز بالرمز م للموجبة الكلية، وبالرمز ب للموجبة الجزئية، وبالرمز ل للسالبة الكلية، وبالرمز س للسالبة الجزئية].

فإذا طبقنا القواعد التي أسلفنا ذكرها في الفصل السابق، والتي لا بد من توافرها في أي قياس صحيح، يخرج من هذه الضروب الست عشرة ما يأتي:

لأنها مؤلفة من مقدمتين سالبتين: وذلك لا يتفق مع القاعدة الخامسة من قواعد القياس.

لأنها مؤلفة من جزئيتين، وذلك لا يتفق مع أولى النتائج التي تترتب على قواعد القياس.

لأنها مؤلفة من كبرى جزئية وصغرى سالبة، وهو لا يتفق مع ثالثة النتائج المترتبة على قواعد القياس.

إذن فهذه ضروب ثمانية لا تنتج في أي شكل من أشكال القياس، لخروجها على القواعد الأساسية العامة، فيبقى لنا من الضروب ثمانية، هي:

غير أن ما يصلح من هذه الضروب في شكل ما، قد لا يصلح في شكل آخر؛ أعني أنك قد تجد ضربًا من هذه الضروب الثمانية المنتجة، صالحًا في قياس من الشكل الأول — مثلًا — وغير صالح في شكل آخر.

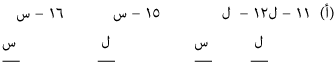

- (أ)

الضروب المنتجة في الشكل الأول:

[لاحظ أن الحد الأوسط في الشكل الأول يكون موضوعًا في المقدمة الكبرى ومحمولًا في المقدمة الصغرى].

- (١)

و (م) ك

ص (م) و

∴ ص (م) ك - (٢)

و (ل) ك

ص (م) و

∴ ص (ل) ك - (٣)

و (م) ك

ص (ب) و

∴ ص (ب) ك - (٤)

و (ل) ك

ص (ب) و

∴ ص (س) ك

- (١)

- (ب)

الضروب المنتجة في الشكل الثاني:

[لاحظ أن الحد الأوسط في الشكل الثاني يكون محمولًا في المقدمتين]

- (١)

ك (ل) و

ص (م) و

∴ ص (ل) ك - (٢)

ل (م) و

ص (ل) و

∴ ص (ل) ك - (٣)

ك (ل) و

ص (ب) و

∴ ص (س) ك - (٤)

ك (م) و

ص (س) و

∴ ص (س) ك

- (١)

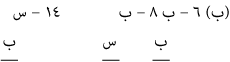

- (جـ) الضروب المنتجة في الشكل الثالث.١٠

[لاحظ أن الحد الأوسط في الشكل الثالث يكون موضوعًا في المقدمتين]

- (١)

و (م) ك

و (م) ص

∴ ص (ب) ك - (٢)

و (ب) ك

و (م) ص

∴ ص (ل) ك - (٣)

و (م) ك

و (ب) ص

∴ ص (ب) ك - (٤)

و (ل) ك

و (م) ص

∴ ص (س) ك - (٥)

و (س) ك

و (م) ص

∴ ص (س) ك - (٦)

و (ل) ك

و (ب) ص

∴ ص (س) ك

- (١)

- (د)

الضروب المنتجة في الشكل الرابع:

[لاحظ أن الحد الأوسط في الشكل الرابع يكون محمولًا في المقدمة الكبرى وموضوعًا في المقدمة الصغرى].

- (١)

ك (م) و

و (م) ص

∴ ص (ب) ك - (٢)

ك (م) و

و (ل) ص

∴ ص (ل) ك - (٣)

ك (ل) و

و (م) ص

∴ ص (س) ك - (٤)

ك (ب) و

و (م) ص

∴ ص (ب) ك - (٥)

ك (ل) و

و (ب) ص

∴ ص (س) ك

- (١)

من ذلك يمكن أن نستخلص القواعد الآتية لكل شكل على حدة:

-

(أ)

قاعدتا الشكل الأول:

-

(١)

يجب أن تكون المقدمة الصغرى موجبة؛ لأنها إذا كانت سالبة وجب أن تكون الكبرى موجبة بحكم القاعدة الخامسة من قواعد القياس، ووجب كذلك أن تكون النتيجة سالبة بحكم القاعدة السادسة من قواعد القياس لكن لو كانت النتيجة سالبة كان محمولها (ك) مستغرقًا، مع أنه سيكون غير مستغرق في المقدمة، وبذلك يصبح القياس فاسدًا بحكم القاعدة الرابعة.

-

(٢)

يجب أن تكون المقدمة الكبرى كلية؛ لأن الحد الأوسط في المقدمة الصغرى الموجبة غير مستغرق، وإذن فلا بد أن يستغرق في المقدمة الكبرى، ولا يكون كذلك إلا إذا كانت هذه المقدمة كلية.

-

(١)

-

(ب)

قاعدتا الشكل الثاني:

-

(١)

يجب أن تكون إحدى المقدمتين سالبة؛ لأنه لو كانت المقدمتان موجبتين معًا، كان الحد الأوسط غير مستغرق في أيٍّ من المقدمتين، لأنه محمول في كلتيهما، ومحمول القضية الموجبة — كلية كانت أو جزئية — غير مستغرق.

-

(٢)

يجب أن تكون المقدمة الكبرى كلية؛ لأنها لو كانت جزئية — سالبة كانت أو موجبة — كان موضوعها (ك) غير مستغرق، مع أن النتيجة ستكون مستغرقة المحمول (ك) لأنها ستكون سالبة بحكم كون إحدى المقدمتين سالبة، كما تنص القاعدة السابقة.

-

(١)

-

(جـ)

قاعدتا الشكل الثالث:

-

(١)

يجب أن تكون المقدمة الصغرى موجبة؛ لأنها إذا كانت سالبة وجب أن تكون الكبرى هي الموجبة؛ وبالتالي يكون محمولها (ك) غير مستغرق مع أنه عندئذٍ سيكون مستغرقًا في النتيجة؛ لأنها ستكون سالبة بحكم كون الصغرى سالبة.

-

(٢)

يجب أن تكون النتيجة جزئية؛ لأنها إذا كانت كلية كان موضوعها (ص) مستغرقًا، مع أنه ليس مستغرقًا في المقدمة الصغرى، إذ هو هناك محمول لقضية موجبة، كما تقضي القضية السالفة.

-

(١)

-

(د)

قواعد الشكل الرابع:

-

(١)

إذا كانت المقدمة الكبرى موجبة وجب أن تكون الصغرى كلية؛ لأنها إذا كانت جزئية تحتم أن تكون الكبرى هي الكلية — لامتناع الإنتاج من مقدمتين جزئيتين — وإذا كانت الكبرى موجبة وكلية معًا، فإن محمولها (و) سيكون غير مستغرق، وسيكون موضوع الصغرى (و) غير مستغرق أيضًا لأننا فرضنا أنها جزئية؛ وإذن يكون (و) — وهو الحد الأوسط — غير مستغرق في المقدمتين معًا.

-

(٢)

إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة وجب أن تكون الكبرى كلية لأنها لو كانت جزئية كان موضوعها (ك) غير مستغرق مع أنه عندئذٍ سيكون محمولًا مستغرقًا في النتيجة السالبة؛ إذ النتيجة لا بد أن تكون سالبة ما دامت إحدى المقدمتين سالبة.

-

(٣)

إذا كانت المقدمة الصغرى موجبة وجب أن تكون النتيجة جزئية لأن إيجاب المقدمة الصغرى يجعل محمولها (ص) غير مستغرق، وما دامت (ص) هي موضوع النتيجة لا بد أن تظل غير مستغرقة هناك أيضًا؛ ولا يتوفر ذلك إلا إذا كانت النتيجة جزئية.

-

(١)

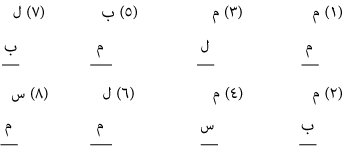

(٣) التقتير في نتيجة القياس

وفيما يلي الحالات الخمس التي يمكن فيها أن نستنتج نتيجة جزئية مع إمكاننا استنتاج نتيجة كلية:

(أ) في الشكل الأول:

(١) و (م) ك

ص (م) و

(٢) و (ل) ك

ص (م) و

(ب) في الشكل الثاني:

(١) ك (ل) و

ص (م) و

(٢) ك (م) و

ص (ل) و

(ﺟ) في الشكل الرابع:

ك (م) و

و (ل) ص

ويلاحظ أن التقتير في النتيجة لا يكون في أي ضرب من ضروب الشكل الثالث، لأن جميع الضروب في هذا الشكل نتائجها جزئية، ولا يكون التقتير إلا حين يكون لدينا نتيجة كلية، و«نكتفي» في النتيجة بالجزئية الداخلة فيها.

على أن هذه «القناعة» بنتيجة أقل مما يجوز لنا أن نستنتجه ليس لها قيمة عملية — حتى لو فرضنا أنها جائزة منطقيًّا، إذ إنه من وجهة نظرنا لا يجوز أن نستنتج جزئية من كلية — نقول إن هذه «القناعة» بالنتيجة الجزئية في الوقت الذي يمكننا فيه أن نستنتج نتيجة كلية ليس لها قيمة عملية، ولا هي مما نتوقع حدوثه من أحد؛ إذ ما دام في مستطاع من يقيم البرهان على شيء أن يقيم برهانه على «الكل» فلماذا يكتفي بإقامة برهانه على «البعض»؟

ومن ثَم كانت الضروب المقترة كثيرًا ما تحذف من قوائم الضروب المنتجة.

(٤) الإفراط في مقدمات القياس

و (م) ك

و (م) ص

فالنتيجة في هذا القياس يمكن الحصول عليها من المقدمتين التاليتين:

و (م) م ك

و (ب) ص

أو من المقدمتين التاليتين:

و (ب) ك

و (م) ص

وكل قياس فيه مقدمتان كليتان ونتيجة جزئية، يكون قياسًا مفرطًا ما عدا هذا الضرب الآتي من ضروب الشكل الرابع:

ك (م) و

و (ل) ص

وذلك لأنه ما دامت إحدى المقدمتين سالبة، فستكون النتيجة سالبة كذلك، وسيكون محمولها مستغرقًا، وهذا المحمول هو نفسه موضوع المقدمة الكبرى الموجبة، إذن فلا بد أن تكون المقدمة الكبرى كلية حتى تضمن استغراق موضوعها، ولا يجوز لنا أن نضع مكانها الجزئية الموجبة، وإلا أصبح محمول النتيجة مستغرقًا مع عدم استغراقه في المقدمة الكبرى.

وكذلك في المقدمة الصغرى لا يجوز أن نضع السالبة الجزئية مكان السالبة الكلية، وإلا أصبح موضوعها غير مستغرق؛ مع أن موضوعها هو الحد الأوسط ولم يكن استغراق في المقدمة الكبرى، بحكم كونه هناك محمولًا لقضية موجبة، فلم يعد بد من استغراقه في المقدمة الصغرى؛ وبالتالي لم يعد بد من جعل المقدمة الصغرى سالبة كلية.

وعلى ذلك، فلا إفراط في مقدمات هذا الضرب من ضروب الشكل الرابع، على الرغم من أن المقدمتين كليتان والنتيجة جزئية.

وإذا استثنينا الضرب وحده، كانت لدينا القاعدة العامة التي ذكرناها، وهي أن كل قياس مقدمتاه كليتان ونتيجته جزئية، هو قياس مفرط، أي في إحدى مقدمتيه إفراط، لكونها كلية ويمكن الاكتفاء بالجزئية الداخلة فيها، لنصل إلى نفس النتيجة.

وفيما يلي ضروب القياس التي يكون فيها إفراط:

(أ) في الشكل الأول:

(١) و (م) ك

ص (م) و

(٢) و (ل) ك

ص (م) و

(ب) في الشكل الثاني:

(١) ك (ل) و

ص (م) و

(٢) ك (م) و

ص (ل) و

(ﺟ) في الشكل الثالث:

(١) و (م) ك

و (م) ص

(٢) و (ل) ك

و (م) ص

(د) في الشكل الرابع:

(١) ك (م) و

و (م) ص

(٢) ك (ل) و

و (م) ص

ويلاحظ أنه في حالتي الشكل الأول والثاني، يمكن اعتبار القياس الذي في إحدى مقدمتيه إفراط، قياسًا في نتيجته تقتير؛ والعكس صحيح، أي أن القياس الذي يكون في نتيجته تقتير، يمكن كذلك اعتباره قياسًا مفرطًا في إحدى مقدمتيه.

(٥) ملاحظة عامة على الأشكال الأربعة وضروبها المنتجة

(٥-١) الشكل الأول

انظر إلى الضروب التي رأيناها منتجة في هذا الشكل، تجد أن نتائجها قد شملت أنواع القضايا الأربعة جميعًا: الموجبة الكلية والسالبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، وهو الشكل الوحيد من أشكال القياس، الذي يمكن فيه إقامة البرهان على نتيجة موجبة كلية، وذلك مما يجعله بالغ الأهمية بالنسبة لسائر الأشكال، لأن القوانين العلمية إن هي إلا قضايا موجبة كلية، فإذا كان الشكل الأول هو وحده الذي ينتهي بنا إلى هذه النتيجة الموجبة الكلية، كان ذا أهمية خاصة في البحث العلمي.

وسترى كذلك من مقارنة الضروب المنتجة في هذا الشكل بالضروب المنتجة في سائر الأشكال، أنه هو الشكل الوحيد الذي تجيء النتيجة فيه دائمًا بحيث يكون موضوعها موضوعًا في المقدمة التي وَرَدَ فيها، ومحمولها محمولًا في المقدمة التي ورد فيها، وذلك يجعله استدلالًا طبيعيًّا؛ وليست الحال كذلك في بقية الأشكال ففي الشكل الثاني يكون محمول النتيجة موضوعًا في المقدمة الكبرى، وفي الشكل الثالث يكون موضوع النتيجة محمولًا في المقدمة الصغرى، وأما الشكل الرابع فقبوله كله شكلًا من أشكال القياس، أمر ليس عليه إجماع — كما قدمنا — على اعتبار أنه هو الشكل الأول بعينه أصابه تغيير وتحوير في وضع مقدمتيه وترتيب نتيجته.

(٥-٢) الشكل الثاني

كل النتائج في ضروب هذا الشكل سالبة، ولهذا فأهم ما يستعمل فيه هذا الشكل هو النقض، لا البرهان الإيجابي على نسبة شيء لآخر؛ وهو مفيد في إقصاء الفروض التي لا تثبت صحتها في البحث العلمي، لنبقى على الفرض الصحيح وحده؛ فلو كانت لدينا ظاهرة ما، يمكن فرض عدة فروض «س» و«ص» و«ط» لتعليلها، فلا بد من البحث عن حقائق تثبت بطلان بعضها، ليتبقى للظاهرة فرض واحد لتعليلها، يكون هو قانونها؛ عندئذٍ ترى الباحث في نقضه هذا الفرض أو ذلك، يلجأ إلى قياس من الشكل الثاني؛ مثال ذلك: افرض أنك تريد أن تنقض القول السائر بأن «معلقة امرئ القيس من الشعر الجاهلي» عندئذٍ تقول قياسًا كهذا:

كل الشعر الجاهلي يتميز بصفات أ، ب، ﺟ

ومعلقة امرئ القيس لا تتميز بصفات أ، ب، ﺟ

وهذا قياس من الشكل الثاني، الحد الأوسط فيه محمول في المقدمتين معًا، ولو لحظت طبيبًا ويشخص مرضًا، ثم يفرض لتشخيصه عدة فروض، ويأخذ في نقضها واحدًا بعد واحد، لينتهي إلى التشخيص الصواب، فستراه في كل خطوة يجري في تفكيره على هذه الصورة، فيقول مثلًا:

حمى التيفود أعراضها أ، ب، ﺟ

وهذا المريض ليس فيه أ، ب، ﺟ

(٥-٣) الشكل الثالث١٣

كل النتائج في ضروب هذا الشكل جزئية، جزئية سالبة أحيانًا وموجبة أحيانًا؛ وهو يستخدم أيضًا في نقض ما يراد نقضه من أحكام عامة، فإذا كان الحكم العام المراد نقضه موجبًا، لجأت إلى قياس من هذا الشكل الثالث يؤدي إلى نتيجة سالبة جزئية، وإن كان الحكم العام المراد نقضه سالبًا، لجأت إلى قياس يؤدي إلى نتيجة موجبة جزئية، وما نفعله في كلتا الحالتين هو أن تلتمس بين الحقائق حقيقة جزئية تناقض الحكم العام الذي تريد نقضه؛ فإذا قيل لك — مثلًا — إن الفقر دائمًا هو الذي يسبب تدهور المدنية، وأردت أن تنقض هذا القول الموجب الكلي، قلت شيئًا كهذا:

لم يكن اليونان أمة متدهورة المدنية

واليونان أمة فقيرة

أو قيل لك: يستحيل أن تجتمع حرية الرأي مع نظام الرق، وأردت أن تنقض هذا القول الكلي السالب، قلت شيئًا كهذا:

كان سنكا عبدًا رقيقًا

وسنكا ذو رأي حر

فقد تجتمع حرية الرأي مع نظام الرق