منطق العلاقات

فقد كان أرسطو وأتباعه يحصرون انتباههم فيما أطلقوا عليه اسم القضية الحملية التي قوامها الأساسي موضوع ومحمول، أي موصوف وصفته، وكانوا يردون كل قضية، مهما كانت صورتها، إلى هذا النوع الواحد الذي شغل أذهانهم، فإن قلت: «سقراط إنسان» قالوا: «سقراط موضوع، وإنسان محمول»، وإن قلت: «قيس أحبَّ ليلى»، قالوا: «قيس موضوع وإنسان أحبَّ ليلى محمول»، وهكذا.

ونظرة تحليلية يسيرة، تبين لك أن الشيء لا يتميز بصفاته فقط، بل يتميز كذلك بعلاقاته بأشياء أخرى، وأهم ما يميز الصفة عن العلاقة، هو أن الموضوع الموصوف بصفة ما يفهم مستقلًّا عن سواه، فقولي: هذه الورقة بيضاء كافٍ وحده للفهم، أما الموضوع المرتبط مع شيء آخَر بعلاقة ما، فلا يفهم هو وعلاقته وحدهما إلا إذا أضيف كذلك الشيء الآخر المرتبط بتلك العلاقة، فلو قلت: «طنطا بين» وسكت عند ذلك، لَمَا فهم السامعُ شيئًا؛ إذ لا بد أن أكمل له الأطراف الأخرى التي ترتبط مع طنطا بعلاقة «بين»، فأقول مثلًا: طنطا بين القاهرة والإسكندرية، وعندئذٍ يتم الفهم.

وإنك لتجد من ألفاظ اللغة ألفاظًا خاصة بالتعبير عن علاقات الأشياء بعضها ببعض، مثل: فوق، وتحت، وإلى يمين، وإلى يسار، من ألفاظ العلاقات المكانية، ومثل: قبل، وبعد، من ألفاظ العلاقات الزمانية، ومثل: يساوي، ويختلف عن، ووالد، وشقيق، وغيرها من مئات الألفاظ التي من شأنها أن تصوِّر نوع العلاقة الكائنة بين الأشياء، حتى تأتي اللغة مصورة للواقع؛ إذ الواقع مركَّب من أشياء يتعلَّق بعضها ببعض على نحو ما، فإنْ كان هناك طائر على شجرة، فهناك في الواقع شيئان، لكن تربطهما علاقة نعبِّر عنها بكلمة «على» حتى يجيء الكلام صورة مطابقة للواقعة الخارجية بحدودها وعلاقاتها معًا.

بل لعل ما يميز اللغة الإنسانية عن صرخات الحيوان، هي الألفاظ الدالة على العلاقات، ولو كان أمر التفاهم مقصورًا على تسمية الأشياء بأسمائها، لاكتفينا بإشارةٍ بالإصبع أو بإيماءة الرأس إلى الشيء المقصود، والحيوان بصرخة مُعيَّنة يُسمِّي شيئًا مُعيَّنًا مما يهمه أن ينبه زملاءه إلى وجوده، لكنه لا يستطيع أن يصور العلاقة بين شيئين.

ولئنْ كان علم النحو يفرق بين كلمة مثل «على» فيقول إنها حرف، وكلمة مثل «أحب» فيقول إنها فعل، وهكذا، فالمنطق يجعلهما سواء، لأن كليهما يؤدي عملًا واحدًا من الوجهة المنطقية، وهو تصوير العلاقة بين الأشياء؛ فعبارة «الطائر على الشجرة» وعبارة «قيس أحب ليلى» كلاهما يصور طرفين مرتبطين بعلاقة ما، وكلمة «على» هي التي صورت العلاقة في العبارة الأولى، وكلمة «أحب» هي التي صورت العلاقة في العبارة الثانية، وإذَن فكلاهما من الألفاظ الدالة على علاقات، وأما «طائر» و«شجرة» و«قيس» و«ليلى»، فكلمات دالة على أشياء أو عناصر.

وواضح أن العلاقات المختلفة تتطلب عددًا مختلفًا من العناصر أو الحدود، فهنالك علاقات يتم معناها بذكر عنصرين، مثل علاقة «شمالي» و«والد» و«يساوي» … إلخ، فنقول «أ شمالي ب»، «أ والد ب»، «أ يساوي ب»، وهذه هي ما تُسمَّى بالعلاقة الثنائية، وهنالك علاقات لا يتم معناها إلا بذكر ثلاثة أطراف، مثل علاقة «بين» و«أعطى» … إلخ، مثل «أ بين ب، ﺟ» «أ أعطى ب ﻟ ﺟ» وتسمى هذه بالعلاقة الثلاثية، وهكذا.

(١) العلاقات العنصرية والعلاقات المنطقية

ولقد بحثنا العلاقات المنطقية التي تربط القضايا بحثًا مفصلًا عند الكلام على القضية المركبة في الفصل الخامس.

(٢) مصطلحات عامة في نظرية العلاقات

وسنبدأ الآن في بحث أهم العلاقات التي نصادفها في قضايا العلوم المختلفة وبخاصة العلوم الرياضية.

(٢-١) علاقة الذاتية (الهوية)

الذاتية هي علاقة الفرد الجزئي مع نفسه، بحيث إذا اختلفت الظروف من حوله، ظل هو ما هو، ذلك إذا لم نأخذ الفرد الجزئي بالمعنى التفصيلي الدقيق، الذي يحمل الجزئي حالة واحدة من سلسلة الحالات التي من مجموعها يتكون ما جرى العُرف على تسميته بفرد جزئي؛ فالعرف يجري على أن يعتبر «العقاد» فردًا جزئيًّا؛ على حين أن الجزئي الحقيقي حالة واحدة من حالاته المتتابعة التي يتكوَّن تاريخه منها؛ لكننا لو أخذنا الجزئي بهذا المعنى الدقيق، لَمَا كان للجزئي ذاتية يحتفظ بها؛ لأن كل حالة جزئية تمضي ولا تعود، هذا المكتب الذي أمامي ليس هو على وجه الدقة المكتب الذي كان بالأمس، بل هو حالة جديدة من سلسلة حالات يتكون منها «المكتب»، هذا هو الحق الواقع، لكن الحق الواقع كذلك هو أن الحالة الجديدة التي عليها المكتب الآن، لم تغير من مكتب الأمس إلا تغييرًا طفيفًا، بحيث لا يتعذَّر على مَن رأى مكتب الأمس ثم رأى مكتب اليوم، أن يقول: إن هذا هو نفسه ذاك، أعني أنه يعرف للمكتب ذاتيته التي احتفظ بها رغم اختلاف الظروف التي تحيط به.

من أجل هذا إن إدراكنا لذاتية شيء ما مقصود به أننا رأينا الشيء في محيطين مختلفين، فعرفنا أن الشيء في هذا المحيط هو نفسه الشيء في ذلك المحيط، ولهذا أيضًا، كانت علاقتا «الذاتية» و«التباين» ضدين لا يجتمعان، بحيث إذا كان ثمة شيئان «أ» و«ب» فيستحيل أن تكون «أ» متطابقة تطابقًا ذاتيًّا مع «ب»، وفي الوقت نفسه يُقال عن «أ» إنها شيء آخر غير «ب»، إذ لو كانتا متطابقتين ذاتيًّا لما كانتا متباينتين، والعكس صحيح أيضًا، فلو كانتا متباينتين لاستحال أن تكونا متطابقتين ذاتيًّا، فالحالتان يستحيل اجتماعهما معًا، ومن ثَم أيضًا تستطيع أن تعتبر «الذاتية» و«التناقض» وجهين لحقيقة واحدة، بمعنى أن الحالتين أ، ب، إنْ كانتا متطابقتين تطابقًا ذاتيًّا، فهما ليستا بالمتناقضتين، وإن كانتا متناقضتين فيستحيل أن يكون بينهما تطابق ذاتي.

الذاتية والتساوي

-

(١)

القانون الأول في تحديد معنى س = ص، وهو ما يسمى أحيانًا بقانون ليبنتز، لأن ليبنتز كان أول من قرَّرَه، مُؤدَّاه أن س = ص عبارة صحيحة في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون «س» لها كل الخصائص التي ﻟ «ص»، وأن تكون «ص» لها كل الخصائص التي ﻟ «س»، أو بعبارة أخرى، س تساوي ص لو كانتا مشتركتين في كل الخصائص؛ ومما يترتب على هذا القانون أنه إذا ثبت صدق العبارة س = ص، أمكننا أن نضع أيهما مكان الأخرى في أي سياق شئنا؛ هذه حقيقة هامة جدًّا من الناحية المنطقية، لأنها تلخص التعريف في صميمه، فما التعريف إلا أن نثبت صحة الترادف بين لفظتين أو عبارتين فيما تشيران إليه من حقائق الواقع، فإذا ثبت لنا ذلك، كان لنا أن نضع المرادف مكان مرادفه في أي موضع ورد من السياق.

ومن قانون ليبنتز السابق، تتفرَّع قوانين أخرى، تعتمد عليه، منها:

-

(٢)

كل شيء مساوٍ لنفسه، أي س = س.

والبرهان على ذلك هو أن نضع س مكان ص في قانون ليبنتز، فينتج لك ما يلي: (س = س عبارة صحيحة في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون «س» لها كل الخصائص التي ﻟ «س» وأن تكون «س» لها كل الخصائص التي ﻟ «س»)، وطبعًا نستطيع أن نختصر هذه العبارة بحذف شطرها الثاني.

-

(٣)

والقانون الثالث في تحديد معنى س = ص (وهو أيضًا كالقانون الثاني متفرِّع من القانون الأول ومعتمد عليه) هو:

إن كانت س = ص إذَن ص = س.

وبرهان ذلك كما يأتي:

ضع في قانون ليبنتز (القانون الأول) س مكان ص، ص مكان س، فينتج لك ما يلي: (ص = س عبارة صحيحة في حالة واحدة فقط، هي أن تكون «ص» لها كل الخصائص التي ﻟ «س» وأن تكون «س» لها كل الخصائص التي ﻟ «ص».)

ولما كانت هذه الصيغة بشقيها هي نفسها صيغة القانون الأول بشقيها، وكل ما بينهما من اختلاف هو تبادل الوضع بين الشقين، فما هو أول في الحالة الأولى يأتي ثانيًا في الحالة الثانية، كانت الصيغتان متساويتين، وبالتالي كانت العبارتان الرمزيتان اللتان تساويانهما متساويتين كذلك، أي إن:

س = ص، ص = س صيغتان متساويتان.

وبالتالي يجوز لنا أن نقول: إنه إذا صدقت الصيغة الأولى، صدقت كذلك الصيغة الثانية؛ وهو نص القانون الذي أردنا إقامة البرهان عليه.

-

(٤)

والقانون الرابع في تحديد معنى س = ص (وهو أيضًا مترتب على قانون ليبنتز) هو:

إذا كانت س = ص، ص = ط إذَن س = ط.

البرهان:

هنا عبارتان مفروض فيهما الصدق، وهما:- (١)

س = ص.

- (٢)

ص = ط.

وبناءً على قانون ليبنتز، كل ما يقال عن «ص» في العبارة الثانية يمكن قوله كذلك على «ط»؛ إذَن فلنا أن نضع «ط» مكان «ص» في العبارة الأولى، فينتج لنا العبارة المطلوبة وهي: «س = ط».

- (١)

-

(٥)

القانون الخامس في تحديد معنى س = ص (وهو أيضًا متوقف على القانون الأول، قانون ليبنتز) هو:

إذا كانت س = ط، ص = ط ∴ س = ص، أو بعبارة أخرى، الشيئان اللذان يساويان شيئًا ثالثًا يكونان متساويَين.

البرهان

بناءً على قانون ليبنتز، يمكننا في العبارة الثانية أن نقول عن «ص» كل ما نقول عن «ط»، إذَن فيجوز لنا في العبارة الأولى أن نضع «ص» مكان «ط» فينتج لنا: «س = ص»، وهي العبارة المطلوبة.

(٢-٢) علاقة التماثل١٩

-

(أ)

فالعلاقة تكون تماثلية٢٠ إذا كانت ع = ع، فلو كان لدينا هذه الصيغة «أ ع ب» أمكن أن نستبدل بها هذه الصيغة الأخرى «أ ع ب».

ومن أمثلة الكلمات التي تدل على علاقة تماثلية ما يأتي: شقيق، ابن عم، يساوي، يختلف عن.

فلو قلنا: إن «أ شقيق ب» أمكن كذلك أن نقول: إن «ب شقيق أ» أو قلنا: إن «أ تساوي ب» أمكن كذلك أن نقول: إن «ب تساوي أ» وهكذا.

-

(ب)

والعلاقة تكون لا تماثلية٢١ حين تكون ع، ع نقيضتين، بمعنى أنه لو كانت لدينا هذه الصيغة الآتية «أ ع ب» استحال أن تصدق معها كذلك هذه الصيغة الأخرى «ب ع أ»:

ومن أمثلة الكلمات التي تدل على العلاقة اللاتماثلية ما يأتي: أكبر من، قبل، والد، فوق … إلخ.

فلو قلنا: إن «أ أكبر من ب» استحال أن نقول: إن «ب أكبر من أ»، أو قلنا: إن «أ والد ب» استحال أن نقول: إن «ب والد أ»، وهكذا.

-

(جـ)

والعلاقة تكون جائزة التماثل٢٢ حين تكون ع، ع لا هما بالمتساويتين، ولا هما بالمتناقضتين، وفي هذه الحالة يجوز أن تتجه بالعلاقة في كلا الاتجاهين، كما يجوز ألا يحتمل الأمر هذا الاتجاه المزدوج، فلو كانت لدينا صيغة كهذه «أ ع ب» لم يكن في مستطاعنا أن نحكم بصدق أو بكذب «أ ع ب» لاحتمال الوجهين.

ومن الكلمات التي تدل على هذه العلاقة الجائزة التماثل ما يأتي: يحب، ينظر إلى.

فلو قلنا: إن «أ يحب ب» كان من الجائز أن «ب يحب أ»، وكان من الجائز أيضًا ألا يكون الأمر كذلك، أو قلنا: إن «أ ينظر إلى ب» كان قولنا «ب ينظر إلى أ» محتمل الصدق والكذب.

يلاحظ أننا في كل ما ذكرناه من علاقة التماثل بأنواعها، قد حصرنا الحديث والأمثلة في الحالات التي يكون فيها حدان فقط، لكن يمكن تطبيق الفكرة على الحالات التي يكون فيها ثلاثة حدود أو أكثر؛ فمثلًا إذا رمزنا للعلاقة بالحرف «ع» وللحدود الأربعة المتصلة بالعلاقة بالحروف أ، ب، ﺟ، د، فيمكن تصور هذه الحدود وعلاقتها كما يلي ع (أ، ب، ﺟ، د)، وعندئذٍ تكون العلاقة تماثلية لو عكسنا وضع الحدود وظلت العبارة صحيحة، فنقول ع (د، ﺟ، ب، أ) وتكون لا تماثلية لو استحال عكس الحدود، وجائزة التماثل لو احتمل الأمر الوجهين، فمثلًا لو وضعت أربعة كتب بالترتيب أ ب ﺟ د، أمكن وضعها على عكس هذا الترتيب، وإذن فالعلاقة بينهما تماثلية؛ لكن العلاقة بين حلقات عمر الإنسان من طفولته إلى صباه ورجولته لا يمكن إعادتها معكوسة، فهي لا تماثلية؛ وكثيرًا ما يكون توزيع فصول كتاب ما مما يمكن عكس الوضع فيه، وقد لا يكون ذلك ممكنًا، وإذَن فتتابُع الفصول في كتاب ما جائز التماثل.

(٢-٣) علاقة التعدي٢٣

علاقة التعدي لا بد لها من زوجين الأطراف على الأقل، بحيث يكون هنالك طرف مشترك بين الزوجين.

-

(أ)

فالعلاقة تكون متعدية٢٤ إذا أمكننا من هاتين الصيغتين: «أ ع ب» و«ب ع ﺟ» أن نستدل هذه الصيغة الثالثة «أ ع ﺟ».٢٥

ومن الكلمات التي تدلُّ على علاقة التعدي ما يلي: يساوي، أكبر من، قبل … إلخ.

فإذا قلنا: «أ تساوي ب» و«ب تساوي ﺟ» أمكن كذلك أن نقول: إن «أ تساوي ﺟ».

أو قلنا: إن «أ أكبر من ب» و«ب أكبر من ﺟ» أمكن أيضًا أن نقول: إن «أ أكبر من ﺟ».

-

(ب)

والعلاقة تكون لا متعدية٢٦ إذا استحال علينا أن نستنتج «أ ع ﺟ» من العبارتين «أ ع ب» و«ب ع ﺟ».

ومن الكلمات التي تدل على هذه العلاقة ما يأتي: والد، نقيض … إلخ.

فإذا قلنا «أ والد ب» و«ب والد ﺟ» استحال أن نقول: إن «أ والد ﺟ».

أو قلنا: إن «أ نقيض ب» و«ب نقيض ﺟ» استحال أن نقول: إن «أ نقيض ﺟ».

-

(جـ)

وتكون العلاقة جائزة التعدي٢٧ إذا كان لدينا الصيغتان «أ ع ب» و«ب ع ﺟ» فاحتمل الأمر الوجهين بالنسبة إلى «أ ع ﺟ»، أعني قد تكون هذه العبارة الثالثة صادقة، وقد لا تكون.

ومن الكلمات التي تدل على هذه العلاقة ما يأتي: صديق، يختلف عن، متداخل في … إلخ.

فإذا قلنا: إن «أ صديق ب» و«ب صديق ﺟ» أمكن أن يكون «أ صديق ﺟ» لكن يجوز ألا يكون كذلك.

أو قلنا: إن «أ تختلف عن ب» و«ب تختلف عن ﺟ» جاز الوجهان بالنسبة ﻟ «أ، ﺟ»، فقد تكون «أ» مختلفة عن «ﺟ» وقد لا تكون.

- (١)

تماثلية ومتعدية معًا، مثل «يساوي» – أو.

- (٢)

تماثلية ولا متعدية معًا، مثل «نقيض» – أو.

- (٣)

لا تماثلية ومتعدية معًا، مثل «أكبر من» – أو.

- (٤)

لا تماثلية ولا متعدية معًا، مثل «ابن».

(٢-٤) علاقة الانعكاس

إن البحث الرئيسي للمنطق هو الاستدلال الصوري؛ أي إمكان اشتقاق صيغة من صيغة أخرى، وأبسط أنواع الاستدلال أن نستدل الشيء من نفسه فنقول: إن «أ يلزم عنها أ».

إذا كانت أ يلزم عنها أ، نتج أنه:

ويترتب أيضًا على كون أ يلزم عنها أ ألا يكون لترتيب المقدمات أثر في أية عملية استدلالية، أي إنه:

ويترتب على كون أ يلزم عنها أ، ثم على كون إضافة مقدمة أخرى للاستدلال الصحيح لا تفسده، ثم على كون ترتيب المقدمات غير ذي أثر في سلامة الاستدلال، أننا نستطيع من أية مجموعة من المقدمات أن نختار إحداها ونجعلها النتيجة، لأنها إن كانت صحيحة وهي مقدمة فهي صحيحة أيضًا وهي نتيجة، وصورة ذلك بالرموز كما يلي:

إنه إذا كانت العلاقة متعدية وتماثلية معًا، كانت كذلك علاقة انعكاسية، خذ مثلًا علاقة «يساوي»، فهذه يجتمع فيها التعدي والتماثل معًا، فهي متعدية لأننا من العبارتين «أ = ب» و«ب = ﺟ» نستنتج «أ = ﺟ»، وهي تماثلية لأننا من العبارة «أ = ب» نستنتج أن «ب = أ» ما دامت متعدية وتماثلية، فهي انعكاسية كذلك، أي تقوم بين الشيء ونفسه، فنقول إن أ = أ.

أما إذا اجتمع في علاقة ما التعدي واللاتماثل، كانت لا انعكاسية، مثل «أكبر من» — فهذه علاقة اجتمع فيها التعدي واللاتماثل، هي متعدية لأننا من العبارتين «أ أكبر من ب» و«ب أكبر من ﺟ» نستنتج «أ أكبر من ﺟ»، وهي لا تماثلية لأننا لا نستطيع أن نستنتج أن «ب أكبر من أ» من عبارة «أ أكبر من ب» — ما دامت متعدية ولا تماثلية، فهي لا انعكاسية أيضًا، فلا يجوز أن نقول إن أ أكبر من أ.

(٢-٥) علاقة الترابط٣١

خذ مثلًا ثالثًا سلسلة النقط في خط مستقيم، فبين أي نقطتين تختارهما جزافًا لا بد أن تقوم علاقة «إلى يمين» وعكسها «إلى يسار» فإن كانت النقطتان هما أ، ب، وكانت «أ على يمين ب» فلا بد أن تكون «ب على يسار أ».

(٢-٦) علاقة «واحد بكثير»٣٣

وهي علاقة تربط حدًّا واحدًا على الأكثر من ناحية بحد آخَر من ناحية أخرى، على أن هذا الحد الآخر يحتمل إحدى حالتين: فإما أن يكون هو أيضًا حدًّا وحيدًا لا يشاركه في هذه العلاقة المذكورة حد آخر، أو يكون هناك حدود غيره تشاركه فيها، والأمثلة الآتية توضح ما نريد:

فكلمة «والد» تعبر عن علاقة «واحد بكثير» بمعنى أنني إذا قلت عبارة كهذه: «أ والد ب» كانت العلاقة تربط حدًّا واحدًا على الأكثر، وهو «أ» — إذ يستحيل أن يكون للشخص ب أكثر من والد واحد — وهي تربط هذا الحد الواحد بحد آخر، هو «ب»، الذي قد يكون وحده وقد يكون معه غيره مما يرتبط مع «أ» بهذه العلاقة نفسها.

وكلمة «زوج» تعبر عن هذه العلاقة أيضًا — علاقة واحد بكثير — لأنني إذ أقول «أ زوج ب» فلا يمكن أن يكون هناك إلا حد واحد في طرف البداية من طرفَي العلاقة، أما طرف النهاية فيحتمل أن تكون «ب» هي وحدها التي ترتبط برابطة الزوجية مع «أ»، وقد يكون معها غيرها، مما يرتبط مع «أ» بهذه العلاقة نفسها.

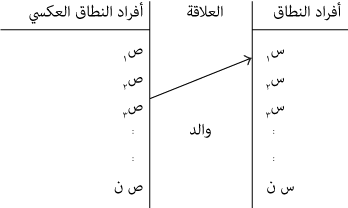

ففي الدالة «أ والد ب»، قبل أن نحدد «قيمة» أي رمز من هذين الرمزين يكون كل فرد من أفراد الناس، ممن يجوز أن ينطبق عليه وصف كونه والدًا، «قيمة» محتملة للرمز «أ» ولذلك فمجموع «الوالدين» يؤلف ما أسميناه ﺑ «النطاق» كما أن مجموع الأفراد الذين يصح أن ينتسبوا لسواهم بعلاقة البنوة، يتكون منهم ما أسميناه ﺑ «النطاق العكسي» ومن مجموع أفراد النطاق والنطاق العكسي يتكون ما أسميناه ﺑ «المجال» الذي يجوز فيه استعمال علاقة معينة (علاقة والد في هذه الحالة التي أمامنا).

ولعل الصورة الرمزية الآتية تزيد الأمر إيضاحًا:

ففي القائمة اليمنى مجموعة الوالدين، وفي القائمة اليسرى مجموعة الأبناء، وفي القائمة الوسطى نوع العلاقة وهي «والد»، فإذا ربطنا هذه العلاقة بواحد من طائفة الأبناء، تحدَّد على وجه الدقة والحصر مَن ذا يكون طرف البداية لهذه العلاقة.

ولو قد وجدنا علاقة «والد» تربط رمزين مختلفين، «أ» و«ﺟ» بطرف واحد هو «ب»، مثل:

«أ والد ب» و«ﺟ والد ب».

مثال ذلك أن نجد العبارتين الآتيتين: «علي والد الحسين» و«ابن أبي طالب والد الحسين» فنعلم أن عليًّا هو نفسه ابن أبي طالب.

علاقة «واحد بواحد»

قلنا إن علاقة «واحد بكثير» تُحتِّم واحدية الطرف الأول، أي طرف البداية في الصيغة العلاقية، أما الطرف الثاني، وهو طرف النهاية من تلك الصيغة العلاقية، فيحتمل أحد وجهين، فإما ألا يكون هناك إلا حد واحد يمكن ربطه طرفًا ثانيًا بهذه العلاقة، أو أن يكون هناك أكثر من حد واحد؛ وإن كانت الحالة هي الأولى، سُميت العلاقة عندئذٍ علاقة «واحد بواحد».

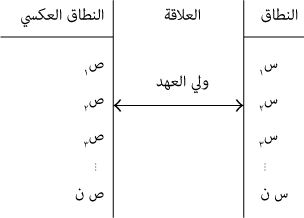

ففي علاقة «واحد بواحد» إذا حددنا طرف البداية تحدَّد بالتالي طرف النهاية، وإذا حددنا طرف النهاية تحدَّد بالتالي طرف البداية [لاحظ أننا في علاقة «واحد بكثير» إذا حددنا طرف النهاية تحدَّد بالتالي طرف البداية، لكن العكس غير صحيح، أي إننا إذا حددنا طرف البداية فلا يتحدَّد بذلك طرف النهاية]، فمثلًا العلاقة التي يدل عليها لفظ «ولي العهد» علاقة واحد بواحد؛ لأننا حين نقول: «أ ولي عهد ب»، ثم نعرف مَن هو المرموز له بالرمز «أ» نعرف بالتالي مَن يكون المرموز له بالرمز «ب»، والعكس صحيح أيضًا، أي إذا عرفنا مَن هو «ب» عرفنا بالتالي مَن ذا يكون «أ».

وواضح من هذا المثل السابق، أن عملية العد إنْ هي إلا ربط طائفتين بعلاقة «واحد بواحد»، طائفة الأعداد من جهة وطائفة المعدودات من جهة أخرى، فإذا عددت برتقالات ووجدتها خمسًا، كان ما فعلته هو أني ربطت كل برتقالة بعدد من سلسلة الأعداد، على الصورة الآتية:

ولذا كانت عملية العد باطلة إذا رقمت برتقالتين مثلًا بعدد واحد، أو إذا رقمت برتقالة واحدة بعددين.

وعلى هذا الأساس تكون العلاقة بين الجنود وأرقامهم، أو بين أصحاب السيارات وأرقام السيارات، أو بين أصحاب أجهزة التليفون وأرقام تلك الأجهزة علاقة «واحد بواحد»؛ بحيث إذا عرفت حدًّا في أحد النطاقين، عرفت بالتالي الحد الذي يقابله في النطاق الآخر.

وكذلك علاقة «التشابه» بين شيئين، هي في حقيقتها علاقة، «واحد بواحد» بينهما، بحيث أجد لكل عنصر من عناصر الشيء الأول ما يقابله من عناصر الشيء الثاني، على شرط ألَّا يكون هنالك في أحد الشيئين أكثر من عنصر واحد مقابل لعنصر واحد في الشيء الثاني، فأقول مثلًا عن أسرتين إنهما شبيهتان في التكوين، إذا كانت العلاقة بين أفرادهما هي علاقة «واحد بواحد» فوالد يقابل والدًا، ووالدة تقابل والدة، وابن أكبر يقابل ابنًا أكبر، وبنت صغرى تقابل بنتًا صغرى.

والقضية التي تصف شيئًا في الطبيعة، تحتوي على عدد من الحدود يقابل عناصر الشيء الموصوف مقابلة تامة، أي يكون بين النطاقين علاقة «واحد بواحد»، مثل قولي: «الطائر على الشجرة»، فكلمة «طائر» تقابل طائرًا، وكلمة «شجرة» تقابل شجرة، وكلمة «على» تقابل العلاقة بينهما.

وفي كل تصوير صادق، يكون بين الصورة وأصلها علاقة «واحد بواحد» كالخريطة الجغرافية والإقليم الذي تصوره، والرسوم التخطيطية لمدينة أو لمنزل، وهكذا؛ ولعل الصورة الرمزية الآتية توضح ما نريد (في قولنا) س ولي:

علاقة كثير بواحد

علاقة كثير بكثير

أما إن كانت العلاقة المعينة التي أمامنا، لا تحدد طرفها الأول إذا عرف طرفها الثاني، ولا نحدد طرفها الثاني إذا عرف طرفها الأول. فهي تسمى علاقة كثير بكثير، مثال ذلك علاقة الأشقة، فقولنا: «س شقيق ص» لا يدل بطرف بدايته على طرف نهايته، ولا بطرف نهايته على طرف بدايته، أي إنني لو قلت «س شقيق …» لما عرفت بمَن أملأ الثغرة الشاغرة، لأن س قد يكون له أشقاء كثيرون، ولو قلت «… شقيق ص» لَمَا عرفت أيضًا بمَن أملأ الثغرة الشاغرة لأن علاقة الأشقة تربط كثيرين ﺑ «ص».

- (١)

ع تكون علاقة «كثير بكثير» حين يكون كلٌّ من النطاق والنطاق العكسي محتويًا على أكثر من عضو واحد، واختيار حد من أحد النطاقين لا يحدد اختيار الحد الآخَر.

- (٢)

ع تكون علاقة «كثير بواحد» حين يكون اختيارنا لحد من حدود النطاق، محددًا لاختيارنا الحد الآخر من حدود النطاق العكسي، لكن العكس غير صحيح.

- (٣)

ع تكون علاقة «واحد بكثير» حين يكون اختيارنا لحد من حدود النطاق العكسي محددًا لاختيارنا الحد الآخر من حدود النطاق لكن العكس غير صحيح.

- (٤) ع تكون علاقة «واحد بواحد» إذا كانت كلٌّ من ع، ع (أي العلاقة في الاتجاهين المتعاكسين) علاقة واحد بكثير.

(٢-٧) اندماج العلاقات

قد تندمج علاقتان في علاقة واحدة، وهو ما يُسمى بعملية الضرب في العلاقات لأنها شبيهة بعملية الضرب في الحساب، وتُسمى العلاقة التي نحصل عليها بهذه العملية بحاصلي ضرب العلاقتَين.

خُذ لذلك مثلًا يوضح المراد: علاقة العمة بابن أخيها، هي في الحقيقة حاصل ضرب علاقتين، هما: (١) علاقة الأخت بأخيها. (٢) علاقة الوالد بابنه.

فلو رمزنا بالرموز لعلاقة الأخت بأخيها، بحيث يكون معنى العبارة الآتية: «أ ع ب» هو «أ أخت ب»، ثم لو رمزنا بالرمز س لعلاقة الوالد بابنه أو بنته، بحيث يكون معنى العبارة الآتية: «ب س د» هو «ب والد د»، كانت العلاقة بين «أ» و«د» هي حاصل ضرب العلاقتين ع، س ويرمز لعملية الضرب بين العلاقات بخط عمودي هكذا «/»، فإذا كتبنا هذه العبارة «ع/س» كان معناها «اندماج العلاقتين ع، س في علاقة واحدة».

على أن العلاقتين المضروبتين إحداهما في الأخرى، بحيث تندمجان في علاقة واحدة تجمعهما معًا، لا تقبلان الرجوع، أي إنهما لا تكونان معًا علاقة تماثلية؛ ففي قولنا «أ أخت ب» و«ب والد ﺟ» إذَن «أ عمة ﺟ» لا يمكن قراءة العلاقتين في اتجاه عكسي لتنتجا النتيجة عينها؛ إذ لو قلنا: «ﺟ والد ب» و«ب أخت أ» كانت النتيجة أن «ﺟ والد أ».